ОФС.1.2.1.0005.15 Растворимость

Содержимое (Table of Contents)

ОФС.1.2.1.0005.15 Растворимость

В фармакопейном анализе понятие растворимости приводится в качестве характеристики приблизительной растворимости фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ (далее – веществ) при фиксированной температуре. Испытание, если нет других указаний в фармакопейной статье, следует проводить при температуре (20 ± 2) ºC.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Растворимость ОФС.1.2.1.0005.15

Взамен ГФ XII, ч.1, ОФС 42-0049-07

В фармакопейном анализе понятие растворимости приводится в качестве характеристики приблизительной растворимости фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ (далее – веществ) при фиксированной температуре. Испытание, если нет других указаний в фармакопейной статье, следует проводить при температуре (20 ± 2) ºC.

Если растворимость является показателем чистоты вещества, то в фармакопейной статье должны быть представлены конкретные количественные соотношения вещества и растворителей.

Рекомендуется использовать растворители разной полярности (обычно три); не рекомендуется использование легкокипящих и легковоспламеняющихся (например, диэтиловый эфир) или очень токсичных (например, бензол, метиленхлорид) растворителей.

Растворимость вещества (в пересчете на 1 г вещества) выражают в следующих терминах, приведенных в таблице.

Таблица — Обозначения растворимости фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ

| Термин | Примерное количество растворителя (мл), необходимое для растворения 1 г вещества |

| Очень легко растворим | до 1 включительно |

| Легко растворим | от 1 до 10 включительно |

| Растворим | от 10 до 30 включительно |

| Умеренно растворим | от 30 до100 включительно |

| Мало растворим | от 100 до 1000 включительно |

| Очень мало растворим | от 1000 до 10 000 включительно |

| Практически нерастворим | более 10 000 |

Вещество считают растворившимся, если в растворе при наблюдении в проходящем свете не обнаруживаются частицы вещества. В растворе могут присутствовать следовые количества физических примесей, например, таких как волокна фильтровальной бумаги. Для веществ, образующих при растворении опалесцирующие растворы, соответствующее указание должно быть приведено в фармакопейной статье.

Термин «смешивается с…» используется для характеристики жидкостей, смешивающихся с указанным растворителем во всех соотношениях.

Если указано, что вещество растворимо в жирных маслах, то имеется в виду, что оно растворимо в любом масле, относящемся к классу жирных масел.

Методика определения растворимости

К навеске растертого в тонкий порошок вещества прибавляют отмеренное количество растворителя и непрерывно встряхивают в течение 10 мин при (20 ± 2) ºC.

Для медленно растворимых веществ, требующих для своего растворения более 10 мин, допускается нагревание на водяной бане до 30 ºC. Наблюдение производят после охлаждения раствора до комнатной температуры и энергичного встряхивания в течение 1 – 2 мин.

Условия растворения медленно растворимых веществ указывают в фармакопейных статьях.

Для веществ с неизвестной растворимостью испытание проводят по следующей методике.

К 1,0 г растертого вещества прибавляют 1,0 мл растворителя и проводят растворение, как описано выше. Если вещество полностью растворилось, оно очень легко растворимо.

Если вещество растворилось не полностью, то к 100 мг растертого вещества прибавляют 1,0 мл растворителя и проводят растворение, как описано выше. Если вещество полностью растворилось, оно легко растворимо.

Если вещество растворилось не полностью, то добавляют 2,0 мл растворителя и продолжают растворение. Если вещество полностью растворилось, оно растворимо.

Если вещество растворилось не полностью, то добавляют 7,0 мл растворителя и продолжают растворение. Если вещество полностью растворилось, оно умеренно растворимо.

Если вещество растворилось не полностью, то к 10 мг растертого вещества прибавляют 10,0 мл растворителя и проводят растворение, как описано выше. Если вещество полностью растворилось, оно мало растворимо.

Если вещество растворилось не полностью, то к 10 мг растертого вещества прибавляют 100 мл растворителя и проводят растворение, как описано выше. Если вещество полностью растворилось, оно очень мало растворимо.

Если вещество не растворилось, оно практически нерастворимо в данном растворителе.

Для веществ с известной растворимостью испытание проводят по описанной выше методике, но только для крайних значений, относящихся к указанному термину. Например, если вещество растворимо, то 100 мг растертого вещества не должны растворяться в 1,0 мл растворителя, но должны раствориться полностью в 3,0 мл растворителя.

Источник

Растворимость лекарственного вещества это

Управление солюбилизационными характеристиками лекарственных веществ является одним из основных направлений в разработках современных систем доставки лекарств (Drug Delivery Systems) [22]. В этом направлении наиболее востребованы методы повышения растворимости и скорости растворения активных фармацевтических субстанций – лекарственных веществ (ЛВ). Растворимость играет существенную роль в действии лекарств, прежде всего предназначенных для перорального приема, так как максимальная скорость пассивного транспорта препарата через биологические мембраны – основной путь для поглощения ЛВ – зависит от проницаемости мембраны и концентрации раствора/растворимости. Учитывая, что

40 % выпускающихся лекарственных субстанций классифицируются как практически нерастворимые, а

85 % самых продаваемых препаратов в США и Европе принимаются перорально, актуальность исследований в данном направлении становится очевидной.

В настоящее время FDA принята система биофармацевтической классификации лекарств [24, 26] для прогнозирования биодоступности при пероральном приеме. Эта система основана на использовании соотношений параметров растворимости и проницаемости стенок желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Растворимость классифицирована на основании стандартов Фармакопеи США (USP) [23]. Так, лекарственное вещество считается хорошо растворимым, когда максимальная разрешенная его доза растворяется в 90 процентов его дозы проникает в кровоток при пероральном введении. Ниже приводятся основные классы ЛВ по критериям «проницаемость стенок ЖКТ – растворимость».

Класс I – высокая проницаемость, высокая растворимость. Эти соединения хорошо всасываются и скорость абсорбции, как правило, выше, чем выведение.

Класс II – высокая проницаемость, низкая растворимость. Пример: большинство нестероидных противовоспалительных средств. Биодоступность таких продуктов ограничена скоростью их растворения (кинетический барьер) и растворимостью (термодинамический барьер). К этому классу относится

> 30 % выпускающихся и разрабатываемых лекарств.

Класс III – низкая проницаемость, высокая растворимость. Пример: большинство антибиотиков бета-лактамного типа. Низкая скорость абсорбции ограничивает проникновение в кровоток, но препараты растворяются очень быстро.

Класс IV – низкая проницаемость, низкая растворимость. Пример: антигельминтики – альбендазол, карбендацим, фенбендазол; растительные флавоноиды – рутин, кверцетин, дигидрокверцетин. Эти соединения имеют низкую биодоступность. Обычно они плохо поглощаются слизистой оболочкой кишечника. К этому классу относится

10 % выпускающихся и разрабатываемых лекарств.

Таким образом, ЛВ, относящиеся к II и IV классам, нуждаются в технологиях повышения их водорастворимости. К этим классам относятся до 50 % разрабатываемых и выпускающихся фармацевтической промышленностью ЛВ.

Для повышения растворимости лекарств используют различные физико-химические подходы: уменьшение размеров частиц, модификация кристаллической структуры, получение твердых дисперсий ЛВ с наполнителями и т.д. [20, 18]. Так, при измельчении субстанций антигельминтных препаратов «карбендацим» (бензимидазолил-2-метил карбамат) и «альбендазол» (5-тиопропилбензимидазолил-2-метилкарбамат) в планетарно-центробежном активаторе АГО–2 в «жестких» условиях активации (40 – 60g) было показано не только уменьшение размера частиц, но также стабильность химической структуры, а именно, при сравнении ИК-спектров исходных и измельченных субстанций не было обнаружено изменений в расположении полос поглощения основных функциональных групп (NH, C = N, C = O, OCH3). В спектрах измельченных субстанций наблюдалось увеличение интенсивности этих сигналов, что позволило предполагать лишь о разрушении межмолекулярных водородных связей [11]. Изучение растворения исходного и измельченного образцов карбендацима в среде «желудочного сока» показало, что скорость растворения измельченной субстанции выше, нежели неизмельченной субстанции.

Однако, по нашему мнению, наиболее значимые результаты достигаются за счет перевода ЛВ в их водорастворимые соли (если ЛВ имеет выраженные кислотно-основные свойства), а также за счет включения молекул ЛВ в супрамолекулярные водорастворимые образования (межмолекулярные комплексы, мицеллы) со специально подобранными «вспомогательными» веществами.

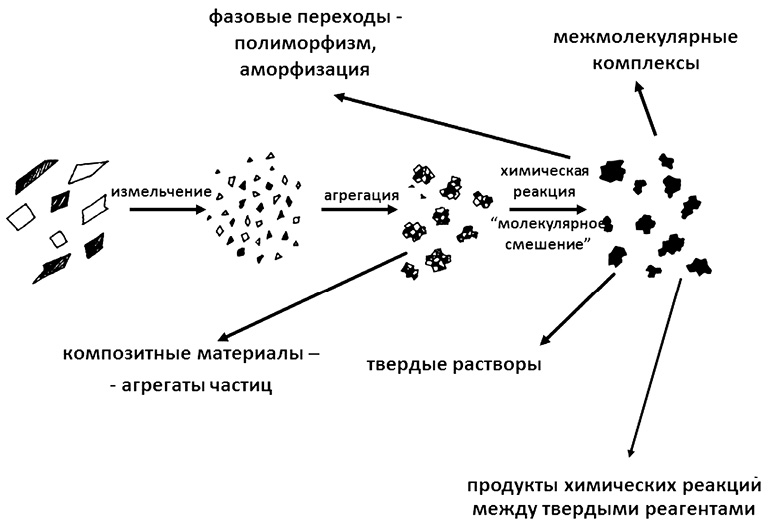

Механохимия является разделом химии твердого тела, в котором изучаются физико-химические превращения твердых веществ и их смесей в условиях интенсивных ударно-истирающих воздействий, обычно реализующихся в специальных мельницах. На рис. 1 показаны возможные пути трансформаций в смесях твердых веществ при их механохимической обработке [3].

Суть нашей технологии заключается в получении твердых дисперсий лекарственных веществ со вспомогательными веществами различной химической природы. Увеличение растворимости ЛВ и повышение эффективности фармакологического действия в зависимости от их физико-химических свойств достигается:

– образованием твердых дисперсий, в которых ЛВ диспергировано в молекулярной форме или находится в аморфном состоянии;

– образованием водорастворимых солей;

– образованием водорастворимых комплексов включения с полисахаридами по типу «гость-хозяин», а также мицелл.

Далее мы рассмотрим вышеуказанные случаи.

Рис. 1. Схема механохимических превращений в смесях твердых веществ (ЛВ + вспомогательные вещества) при их механической обработке ударно-истирающими воздействиями

Получение и свойства твердых дисперсий, в которых ЛВ находится в аморфизованном состоянии или диспергирована в молекулярной форме

Высвобождение в раствор фармакологически активного вещества из твердых лекарственных форм (порошков, таблеток и т.д.) во многом определяется скоростью растворения его кристаллической фазы. Однако многие фармакологические активные вещества крайне медленно растворяются в воде во многом за счет плохой смачиваемости и «прочности» кристаллической решетки. Очевидно, что получение твердых растворов – молекулярных дисперсий – таких веществ в хорошо растворимом наполнителе либо разупорядочение их кристаллических фаз будет способствовать ускорению процесса растворения. Именно этот принцип был применен нами к модификации антигельминтика карбендацима и ряда транквилизаторов бензодиазепинов – диазепама, оксазепама и медазепама, лекарственные субстанции которых практически нерастворимы в воде.

Для модификации солюбилизационных характеристик бензодиазепинов нами механохимическим способом были получены их твердые дисперсии с лактозой и микрокристаллической целлюлозой в весовых соотношениях 1:5, 1:10 и 1:15. В дифрактограммах механически активированных образцов наблюдалось резкое падение интенсивности рефлексов (без их заметного уширения) кристаллических фаз ЛВ вплоть до их полного исчезновения. Рефлексы веществ – наполнителей (лактозы и отчасти целлюлозы) претерпевали уширение, что свидетельствовало о накоплении дефектов и уменьшении кристалличности. К сожалению, методы термического анализа оказались неэффективны из-за относительно низких температур разложения веществ-наполнителей.

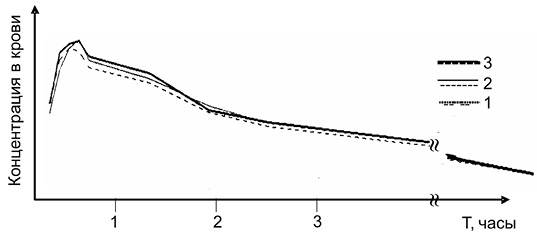

Проведенные исследования растворимости образцов продемонстрировали во всех случаях увеличение скорости растворения ЛВ в механохимически полученных образцах по сравнению со смесями, не подвергавшимися механохимической обработке и тем более измельченными исходными субстанциями [5]. Проведенные испытания биологической доступности образцов модифицированных препаратов оксазепама на лабораторных животных – кроликах – показали увеличение действующей концентрации оксазепама в крови и сокращение времени достижения ее максимального значения. Биодоступность оксазепама по сравнению с неактивированной смесью увеличивается в 1,56 ± 0,25 раза. Таким образом повышается эффективность действия лекарственного средства.

Получение и свойства твердых дисперсий, образующих водорастворимые соли ЛВ

Многие малорастворимые ЛВ обладают кислотными или основными свойствами и способны к ионизации в водных растворах и образованию соответствующих солей. Как правило, ионизированная форма является более гидрофильной и имеет более высокую водорастворимость. Многие ЛВ с целью повышения их растворимости выпускаются в виде их солей [9, 12]. Так, лекарственные вещества, имеющие основной характер, – в виде гидрохлоридов, а органические кислоты – в виде солей металлов или органических оснований. Соли получают реакцией жидкофазной нейтрализации с последующим выделением (сушкой). При этом требуются большие объемы растворителей, громоздкое оборудование, значительные производственные площади. Кроме того, в процессе сушки возможно разложение целевого продукта.

Рассмотрим возможности этого подхода на примере ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Малая растворимость в воде ( Примечания:

Cmax – максимальная концентрация в крови;

Tmax – время достижения максимальной концентрации в крови;

AUC – площадь под фармакокинетической кривой, в относительных единицах;

* – навески препаратов взяты в эквивалентных по действующему веществу концентрациях.

Рис. 3. Фармакокинетика препаратов «АСК – Na2CO3» и «Аспирин + С» при разных способах приема препаратов. Прием раствора таблеток «Аспирин + С» (1), раствора таблеток нашего препарата (2) и таблеток нашего препарата без предварительного растворения (3) в эквивалентных по АСК дозах

В соответствии с действующими правилами нами были разработаны фармакопейные статьи на таблетки и субстанцию, проведены фармакологические испытания [1, 2] и препарат зарегистрирован для применения в РФ.

Композиция состава АСК/CaCO3 = 78/22 вес. % также представляет значительный интерес. Она обладает высокой химической стабильностью при хранении и меньшей гигроскопичностью, но замедленной скоростью растворения. Методом прямого прессования из нее были получены таблетки с двумя дозировками АСК – 0,1 г (вес таблетки 0,128 г) и 0,5 г (вес таблетки 0,64 г). По своим характеристикам – химическая чистота, время растворения, кислотонейтрализующая емкость (для таблеток по 0,5 г) – эти таблетки соответствуют требованиям USP к так называемым «буферированным» таблеткам ацетилсалициловой кислоты. Разработанный нами препарат, получивший название «Антиагрегин», показал при сравнительных опытах с применяемыми в медицинской практике импортными препаратами практически равнозначную эффективность и безопасность для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (табл. 2).

Сравнительные характеристики разработанных в ИХТТМ СО РАН растворимых таблеток и их импортных аналогов

Источник