- Ранения брюшной стенки клиника первая помощь транспортировка методы диагностики принципы лечения

- Проникающие ранения брюшной стенки

- 105.Открытая травма живота: определение, классификация. Диагностика повреждений внутренних органов. Хирургическая тактика.

- 90. Повреждения живота. Классификация, диагностика (клиническая и инструментальная), принципы лечения.

Ранения брюшной стенки клиника первая помощь транспортировка методы диагностики принципы лечения

По нашим данным, ранения передней брюшной стенки, не проникающие в брюшную полость, встречаются в 13,2-15,3% от числа всех ранений живота. У части наблюдаемых нами пациентов ранения как холодным, так и огнестрельным оружием носили явно демонстрационный характер, как «крик о помощи», как отчаянная попытка обратить на себя внимание окружающих. Такие ранения часто бывают резаными и хотя имеют внешне драматический вид, угрозу для жизни не представляют, за редким исключением, когда повреждается нижняя эпигастральная артерия.

Значительная часть ранений поясничной области, не проникая в брюшную полость, приводит к повреждениям органов забрюшинного пространства. Наиболее часто наблюдаются повреждения почек, восходящей и нисходящей толстой кишки, несколько реже — дванадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, аорты и нижней полой вены.

Ранения передней брюшной стенки и поясничной области, нанесенные огнестрельными снарядами с малой скоростью, не представляют больших проблем для хирургического лечения. При использовании высокоскоростных снарядов эффект боевого удара бывает настолько тяжелым, что приводит к жизнеугрожающему состоянию.

Непроникающие ранения могут быть сквозными (тангенциальными), когда раневой канал проходит справа налево (или наоборот) в толще мышц спины и в забрюшинном пространстве, сопровождаясь образованием кровоизлияний различной величины, с повреждением позвонков и спинного мозга.

Проникающие ранения брюшной стенки

Около 20-25 % ранений холодным оружием, проникающих в брюшную полость, не сопровождаются повреждением внутренних органов, даже при глубоком погружении острого предмета. Чаще всего это происходит при ударе ножом с небольшой силой и скоростью, когда подвижные петли тонкой и толстой кишки в силу эластичности успевают ускользнуть в сторону от лезвия.

Следует отметить, что наличие послеоперационных рубцов и спаечного процесса в брюшной полости, ограничивая подвижность органов, резко увеличивает возможность их повреждения при проникающих колото-резаных ранениях.

Колотые раны наносят штыком, узким стилетом, заточенными напильниками и отвертками, шилом, столовой вилкой и другими острыми предметами. Такие раны характеризуются небольшими размерами, но значительной глубиной раневого канала.

При обширных резаных ранах, проникающих в брюшную полость, происходит выпадение органов брюшной полости, чаще всего большого сальника и петель тонкой кишки. В литературе известны наблюдения выпадения из ран селезенки, хвоста поджелудочной железы, левой доли печени.

Выпавшие органы при этом подвергаются массивному инфицированию и могут ущемиться.

В художественной литературе описание резаного ранения живота можно найти у Ганса Эверса (сборник рассказов «Ужас». Гренада): «. нанес своему противнику снизу вверх ужасный удар в живот и выдернул клинок сбоку обратно. Из длинной раны буквально потекла отвратительная масса кишок». Именно выпавший в рану брюшной стенки участок печени в XII веке успешно удалил с последующим прижиганием каленым железом паренхимы Hildanus, положив начало резекциям печени.

При автомобильных катастрофах и производственной травме наблюдаются ранения, нанесенные вторичными снарядами. Такие раны по характеру приближаются к рвано-ушибленным.

Раны на коже в большинстве наблюдений локализуются на передней брюшной стенке. На втором месте по частоте располагаются раны нижних отделов груди с распространением раневого канала через диафрагму в брюшную полость или забрюшинное пространство. Из раны брюшной стенки может поступать кровь, желчь, жидкое кишечное содержимое, моча. Гораздо реже раны локализуются в поясничной, крестцовой или ягодичной областях.

В наблюдениях F. Henao и соавт. при проникающих ранениях поясничной области раневой канал в 60% проникал в брюшную полость, в 31% — в плевральную полость, а в 9% ранение имело торакоабдоминальный характер.

В обстоятельном сообщении J. J. Peck, T.V. Berne подчеркнуто, что чаще всего такие раны расположены слева от позвоночника, в 22% они имеют колотый характер с узким и длинным раневым каналом, ход которого в мышечном массиве может быть смещен. Сведения о частоте повреждений органов брюшной полости и забрюшинного пространства противоречивы: в литературе приводится часта от 5,8 до 75%.

Что касается огнестрельных ранений, то морфологические особенности повреждений паренхиматозных органов обусловлены их однородной структурой и обильным кровенаполнением. Поэтому обычно раневой канал в этих органах имеет прямое направление, заполнен детритом и сгустками крови. От него в разные стороны отходят трещины различной глубины.

Морфологические особенности повреждений полых органов обусловлены тем, что эти органы резко отличаются по содержанию жидкости и газов. Именно за счет смещения жидкости и газов при ранениях полых органов возникает временная пульсирующая полость больших размеров, что приводит к обширным разрывам и расслоениям стенки органов на большом расстоянии от раневого канала. При этом полые органы, наполненные жидким содержимым и газом, повреждаются значительно сильнее, чем полые органы без содержимого. Этот факт был хорошо известен еще во время Первой мировой войны, когда солдатам перед атакой выдавали только сахар, запрещая прием обильной пищи и ограничивая прием жидкости.

Установлено, что наличие плотных каловых масс в толстой кишке до некоторой степени снижает степень гидравлического бокового удара и, следовательно, уменьшает вероятность обширных разрывов. В то же время места естественных изгибов кишечника и места его фиксации, затрудняя прохождение ударной волны по ходу кишечной трубки, являются типичными местами разрывов, на что необходимо обращать внимание при ревизии органов брюшной полости.

В зависимости от кинетической энергии ранящего снаряда, он может проходить через обе стенки полого органа или остановиться в его просвете. В последнем случае останавливающее действие стенки полого органа может сопровождаться ее ушибом с последующим некрозом. Ушибы полых органов снаружи приводят к образованию субсерозных гематом, что также может в последующем приводить к некрозу глубоколежащих слоев кишки.

Кроме того, особенностью огнестрельных ранений живота является так называемая трансформация внешних контуров брюшной полости [Александров Л. Н. и др.], которая заключается в том, что поперечные размеры живота в момент получения ранения резко меняются в сторону увеличения и уменьшения. Эти колебания повторяются несколько раз и при сквозных ранениях сопровождаются прерывистым выбросом содержимого поврежденных полых органов из выходного отверстия, часто завершаясь выпадением из этого отверстия кишечных петель или пряди большого сальника.

Некоторые авторы [Ревской Л. К. и др.] не без основания считают, что такая пульсирующая деформация брюшной полости способствует быстрому распространению инфицированного содержимого из зоны ранения по всей брюшной полости и обусловливает тяжесть течения перитонита при огнестрельных ранениях. Общая летальность при этом колеблется от 8 до 36%.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

105.Открытая травма живота: определение, классификация. Диагностика повреждений внутренних органов. Хирургическая тактика.

Открытые травмы живота, нанесенные холодным оружием, могут быть рваными, рублеными, колотыми или резаными. Среди огнестрельных повреждений различают пулевые и дробовые ранения, которые, в свою очередь, могут быть касательными, слепыми и сквозными. При производственных повреждениях и автомобильных катастрофах наносятся травмы вторичными снарядами, например, металлическими деталями или осколками стекла.

Открытые повреждения живота делятся на два вида:

проникающие в брюшину;

непроникающие в брюшину.

Все проникающие ранения разделяются на травмы с повреждением каких-либо внутренних органов и без их повреждения. Непроникающая открытая травма живота влечет за собой чаще всего повреждение брюшной стенки и мягких тканей поясничной области. В некоторых случаях повреждаются органы, расположенные за брюшиной: почки, поджелудочная железа или мочевой пузырь.

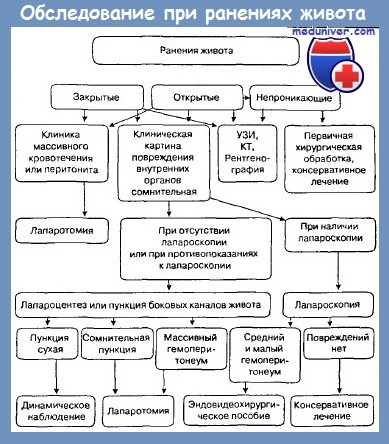

Диагностика: легче поставить при сквозных (чаще пулевых) ранениях, когда сопоставление входного и выходного отверстий создает представление о ходе раневого канала. Следует учитывать, что нередко (до 40% и более) встречаются проникающие ранения живота с расположением входной раны не на брюшной стенке, а в нижних отделах груди, ягодичной области, верхней трети бедра.

-рентгенография живота в прямой и боковой проекциях.

—ориентировочное ультразвуковое исследование живота

-инструментальные методы диагностики проникающего ранения живота: исследование раны зажимом, прогрессивное расширение раны, лапароцентез, диагностический перитонеальный лаваж, видеолапароскопия и диагностическая лапаротомия.

-Исследование раны зажимом

Применительно к огнестрельным ранениям живота оперативное вмешательство называется первичной хирургической обработкой раны живота, а лапаротомия является оперативным доступом, чтобы обеспечить возможность последовательного выполнения хирургических вмешательств на поврежденных органах и тканях (по ходу раневого канала).

Предоперационная подготовка зависит от общего состояния раненого и характера ранения. Длительность предоперационной инфузионной терапии не должна превышать 1,5–2 ч, а при продолжающемся внутреннем кровотечении интенсивную противошоковую терапию следует проводить одновременно с выполнением операции по неотложным показаниям.

Лапаротомия производится под эндотрахеальным наркозом с миорелаксантами.

Главным принципом оперативного вмешательства является скорейшая остановка кровотечения. Хирургическая обработка ран паренхиматозных органов включает удаление инородных тел, детрита, сгустков крови и иссечение некротизированных тканей. Признаком жизнеспособности стенки полого органа является отчетливая кровоточивость из краев раны.

Обязательным элементом оперативного вмешательства по поводу ранений органов брюшной полости является промывание брюшной полости достаточным количеством растворов (не менее 6–8 л). Операция по поводу проникающего ранения живота завершается обязательным дренированием брюшной полости трубками через отдельные разрезы (проколы) брюшной стенки. Один из дренажей всегда устанавливается в область малого таза, остальные подводятся к местам повреждений.

Ушивание операционной раны передней брюшной стенки после лапаротомии производится послойно с установкой (при необходимости) дренажей в подкожной клетчатке. Если лапаротомия выполняется в условиях перитонита, выраженного пареза кишечника, а также если предполагаются повторные санации брюшной полости.

Источник

90. Повреждения живота. Классификация, диагностика (клиническая и инструментальная), принципы лечения.

Травма живота – закрытое или открытое повреждение области живота как с нарушением, так и без нарушения целостности внутренних органов.

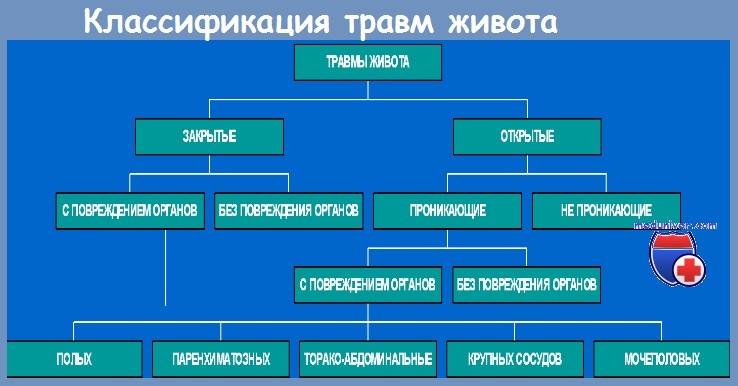

Классификация травм живота

Закрытые травмы живота:

Без повреждения внутренних органов – ушибы брюшной стенки.

С повреждением внутренних органов за пределами брюшной полости. При этом чаще повреждаются мочевой пузырь, почки и некоторые отделы толстого кишечника.

С повреждением органов брюшной полости.

С внутрибрюшным кровотечением. Возникают при травме брыжейки кишечника, сосудов сальника, селезенки и печени.

С угрозой быстрого развития перитонита. Сюда относятся травмы живота с разрывом полых органов – желудка и кишечника.

С сочетанными повреждениями паренхиматозных и полых органов.

Открытые травмы живота:

Проникающие без повреждения внутренних органов.

Проникающие с повреждением внутренних органов.

Кроме того, травмы живота могут быть изолированными (одно повреждение), множественными (несколько повреждений, например, множественные раны в области живота) и сочетанными (сочетающимися с повреждением других органов и систем).

Открытое повреждение может быть нанесено огнестрельным оружием, холодным оружием или вторичным снарядом. Раны могут быть резанные, колотые, рубленные, рванные, огнестрельные.

При поступлении во всех случаях обязательно выполняются анализы крови и мочи, проводится определение группы крови и резус-фактора. Остальные методы исследования выбираются индивидуально с учетом клинических проявлений и тяжести состояния пациента.

С появлением современных, более точных методов исследования рентгенография брюшной полостипри травме живота частично утратила свое диагностическое значение. Тем не менее, ее можно применять для выявления разрывов полых органов. Проведение рентгенологического исследования также показано при огнестрельных ранениях (для определения места расположения инородных тел – пуль или дроби) и при подозрении на сопутствующийперелом тазаилиповреждение грудной клетки.

Доступным и информативным методом исследования является УЗИ, позволяющее диагностировать внутрибрюшное кровотечение и обнаруживать подкапсульные повреждения органов, которые могут стать источником кровотечения в будущем.

При наличии соответствующего оборудования для обследования пациента с травмой живота используют компьютерную томографию, которая позволяет детально изучить структуру и состояние внутренних органов, выявив даже небольшие повреждения и незначительное кровотечение.

При подозрении на разрыв мочевого пузыря показана катетеризация– подтверждением диагноза является малое количество кровянистой мочи, выделяющейся через катетер. В сомнительных случаях необходимо проведениевосходящей цистографии, при которой обнаруживается наличие рентгенконтрастного раствора в околопузырной клетчатке.

Одним из самых эффективных методов диагностики при травме живота является лапароскопия. В брюшную полость через небольшой разрез вводится эндоскоп, через который можно непосредственно увидеть внутренние органы, оценить степень их подтверждения и четко определить показания к операции. В ряде случаев лапароскопия является не только диагностической, но и лечебной методикой, при помощи которой можно остановить кровотечение и удалить кровь из брюшной полости.

Открытые раны являются показанием к экстренной операции. При поверхностных ранах, не проникающих в брюшную полость, выполняется обычная первичная хирургическая обработкас промыванием полости раны, иссечением нежизнеспособных и сильно загрязненных тканей и наложением швов. При проникающих ранениях характер оперативного вмешательства зависит от наличия повреждений каких-либо органов.

Ушибы брюшной стенки, а также разрывы мышц и фасций лечатся консервативно. Назначается постельный режим, холод и физиотерапия. При крупных гематомах может понадобиться пункция или вскрытие и дренирование гематомы.

Разрывы паренхиматозных и полых органов, а также внутрибрюшные кровотечения являются показанием к экстренной операции. Под общим наркозом выполняется срединная лапаротомия. Через широкий разрез хирург тщательно осматривает органы брюшной полости, выявляет и устраняет повреждения. В послеоперационном периоде при травме живота назначаются анальгетики, проводится антибиотикотерапия. При необходимости в ходе операции и в послеоперационном периоде выполняется переливание крови и кровезаменителей.

Источник