Псевдомембранозный колит

Введение

Врачи достаточно часто сталкиваются с диареей развивающейся у пациентов, на фоне или после применения антибиотиков. В России как больные, так и ряд врачей склонны связывать ее появление с «дисбактериозом». Зарубежные специалисты в этом случае говорят об «антибиотик-ассоциированной диарее». Clostridium difficile является возбудителем наиболее тяжелых форм данного осложнения, вплоть до развития фульминантного колита и токсической дилатации толстой кишки. По данным канадских исследователей уровень заболеваемости связанной с инфекцией данным возбудителем составляет от 30,8 до 40,3 случая на 100 тыс. больных (в больницах с более 200 коек) [1]. У 10 % пациентов получающих антибиотики развивается диарея, но только в 1 % случаев возникает псевдомембранозный колит.

Этиология и патогенез

Clostridium difficile это спорообразующий, анаэробный микроорганизм впервые описанный в 1935 году [7]. Однако роль токсинов Clostridium difficile в развитии псевдомембранозного колита была установлена только к 1978 году [6]. Микроорганизм далеко не всегда вызывает развитие заболевания (т.к. существуют штаммы, не продуцирующие токсины), а его тяжесть может варьировать от легкой диареи, без признаков колита, до угрожающих жизни состояний.

Патогенез заболевания включает следующие этапы

- нарушение нормальной микрофлоры толстой кишки (в норме стул содержит более 500 различных бактерий в концентрации 10 в 12 степени в одном грамме);

- колонизация толстой кишки продуцирующими токсин штаммами Clostridium difficile;

- выработка токсинов (А и В);

- воспаление и повреждение слизистой оболочки толстой кишки (до некроза эпителия и образования мембран в тяжелых случаях).

Чаще всего к развитию заболевания приводит применение клиндамицина, линкамицина, цефалоспоринов и защищенных пенициллинов [3]. Кроме недавнего (обычно не позднее 2 месяцев) применения антибиотиков риск развития инфекции повышен у лиц старше 60 лет, стационарных больных, пациентов с ослабленным иммунитетом, почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями и у лиц получающих антисекреторную терапию.

Клиника

К типичным симптомам данной патологии относятся диарея (стул водянистый, небольшого объема, от 4 до 20 раз в сутки, без примесей крови), схваткообразная боль в животе, а также слабость, анорексия и тошнота. Не специфическими, хотя и весьма характерными для инфекции Clostridium difficile признаками являются лейкоцитоз (до 15х109/л, а иногда и выше), гипоальбуминемия и лейкоциты в кале.

При заболевании легкой степени развивается водянистая диарея, не сопровождающаяся системными симптомами и явлениями колита при эндоскопическом обследовании.

При средней степени тяжести кроме диареи беспокоят сваткообразные боли в животе, вздутие живота, наблюдается умеренная дегидратация, тахикардия до 100 ударов в минуту, умеренный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, умеренное снижение артериального давления. При эндоскопии можно часто наблюдать характерную для псевдомембранозного колита картину.

При тяжелом течении на первое место выходят системные проявления – спутанное сознание, лихорадка, тахикардия больше 100 ударов в минуту, падение давления ниже 100 мм рт. ст., вентиляционные нарушения, высокий лейкоцитоз (до лейкемойдной реакции), развиваться токсическая делатация толстой кишки, ее перфорация, перитонит. У пациентов с таким вариантом заболевания диарея можем отсутствовать, в результате токсической дилатации толстой кишки [10].

При рентгенологическом исследовании или компьютерной томографии визуализируются «отпечатки большого пальца» свидетельствующие об отеке слизистой толстой кишки и/или дилатация толстой кишки. По данным Dallal et. al., [4] из 39 пациентов с колитом, он носил правосторонний характер у 11, левосторонний у 9 и тотальный у 19. Эндоскопическая картина может варьировать от нормы до диффузного или очагового колита с или без образования псевдомембран. Исследование не должно выполняться при подозрении на токсическую дилатацию в связи с риском перфорации толстой кишки.

Стандартом диагностики является определение токсинов Clostridium difficile в кале. Желательно проводить определение как токсина А, так и В т.к 1-2 % штаммов Clostridium difficile продуцируют только токсин В [9]. Методика, основанная на действии цитотоксина в культуре ткани обладает высокой чувствительностью (94-100 %) и специфичностью (99 %) [10,11]. Несмотря на то, что она позволяет выявить токсин в количестве 10 pg и рассматривается в качестве «золотого стандарта» диагностики, ее проводят в немногих лабораториях, а время до получения результата занимает 24-48 часов [3].

Существует иммуноферментный метод определения токсина А и/или В в стуле. Результат исследования становиться известным в течение нескольких часов, но его чувствительность (65-85 %) и специфичность (95-100 %) ниже [2, 16]. Данный тест требует присутствия большего количества токсина для получения положительного результата (100-1000 pg) [3]. Несмотря на это, данную методику рассматривают как диагностический тест выбора у лиц с частотой стула более 6 раз в день [8]. У 5-20 % больных необходимо не однократное исследование стула для выявления токсина [14].

Получение культуры Clostridium difficile в анаэробных условиях для диагностики используется редко, во первых потому, что это занимает несколько дней, а во вторых не позволяет различить патогенные и не патогенные штаммы. Получение культуры с оценкой ее токсигенности позволяет избежать этой проблемы, но методика весьма трудоемка и занимает несколько суток.

Другие диагностические тесты включают реакцию латексной аглютенации (на клостридиальный белок глутамат дегидрогеназу, но она имеет относительно низкую чувствительность и специфичность) и определение токсинов путем полимеразной цепной реакции (находиться в процессе стандартизации).

Лечение

Одним из важнейших этапов лечения является отмена антибиотика вызвавшего заболевание (если это возможно). При легкой степени инфекции этого бывает достаточно для выздоровления [5]. При необходимости продолжения антибиотикотерапии лучше использовать препараты реже вызывающие развитие клостридиальной инфекции: аминогликозиды, сульфаниламиды, макролиды, тетрациклин и фторхинолоны.

В случае более тяжелого течения данной патологии необходимо назначение препаратов направленных на подавления Clostridium difficile. В качестве лечения выбора рассматривается Метронидазол 250 мг 4 раза в сутки или 500 мг 3 раза [15]. Ванкомицин (125 мг 4 раза в сутки) применяется при непереносимости метронидазола или его неэффективности [13]. Эффективность обеих препаратов сходна [17,18]. В обоих случаях длительность терапии 10-14 дней (улучшение состояние должно наступить в течение 72 часов). Если пациент продолжает лечение другими антибиотиками то метронидазол (ванкомицин) должен применяться весь период лечения и неделю после его прекращения [13]. Ванкомицин практически не всасывается и, следовательно, дает меньше побочных эффектов, но значительно дороже метронидазола.

Антиперистальтические агенты категорически противопоказаны. В качестве адсорбента рекомендуется холестирамин [12], но т.к. в России он отсутствует, мы с успехом вместо него используем смекту (в стандартных дозах). У пациентов с тяжелым колитом, которые не могут принимать препараты перорально, применяется метронидазол внутривенно, он выделяется в желчь и достигает достаточно высокой концентрации в просвете ЖКТ, но не ванкомицин т.к. при парентеральном введении последний в просвет ЖКТ практически не экскретируется. Впрочем, можно вводить ванкомицин (парентеральная форма) через назогастральный зонд или непосредственно в толстую кишку [13]. Не следует забывать о полноценной регидратации (пероральной или инфузионной) и коррекции электролитных нарушений.

В 10-20 % случаев при прекращении лечения возникает рецидив заболевания [19]. Он проявляется повторным возникновением симптомов через 3-21 день после прекращения применения метронидазола или ванкомицина. В таких случаях показана повторная терапия метронидазолом или ванкомицином, разумным является добавления лактобактерий и пробиотиков (хотя их эффективность не доказана).

У 0.4 %- 3,6 % пациентов требуется хирургическое лечение [13]. Наиболее частыми показаниями к операции является перитонит и токсическая дилатация толстой кишки с высоким риском перфорации. Операцией выбора является субтотальная колэктомия, но уровень летальности при ее выполнении достигает 57 % [4].

В заключение приведем схему лечения применяемую нами:

- Отмена антибиотиков (если возможно) или замена их на относительно безопасные (аминогликозиды, макролиды, фторхинолоны).

- Отмена всех антиперистальтических агентов и опиойдных анальгетиков.

- Смекта (стандартная дозировка).

- Линекс или хилак-форте (стандартная дозировка).

- Метронидазол 250 мг 4 раза в день (при системных проявлениях, частоте стула более 4 в сутки или необходимости продолжать антибиотикотерапию).

- Ванкомицин 125 мг 4 раза в сутки (при непереносимости, неэффективности метронидазола или при тяжелой инфекции).

- Метронидазол внутривенно (ванкомицин через назогастральный зонд) при невозможности самостоятельного приема препаратов.

- Коррекция водно-электролитных нарушений.

Источник

Антибиотикоассоциированный колит, тяжелого течения. Разбор клинического случая

Авторы клинического разбора:

Корнеева Ольга Николаевна — кандидат медицинских наук, врач клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Первого МГМУ им И.М. Сеченова

Ивашкин Владимир Трофимович – академик РАМН, профессор, заведующий кафедрой проведевтики внутренних болезней и директор клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Первого МГМУ им И.М. Сеченова.

В клинику обратился пожилой мужчина 62 лет с жалобами на жидкий стул до 8 раз в сутки, повышение температуры тела до 38-39С, боль в околопупочной области спастического характера, общую слабость и похудание на 7 кг в течение месяца.

Из анамнеза известно, что за 20 дней до момента поступления лечился в районной больнице по поводу бронхопневмонии. Проводилась антибиотикотерапия цефалоспорином III поколения. На фоне лечения пневмония разрешилась, и больной был выписан в удовлетворительном состоянии. Через 3 дня после окончания приема антибиотика отметил появление частого водянистого стула, появилась общая слабость. Пациент самостоятельно начал прием левомицетина и лоперамида. После чего наступило резкое ухудшение состояния — появилась лихорадка до 39С с ознобом, выраженная общая слабость, сохранялась диарея. Больной обратился к врачу поликлиники, где было рекомендовано исследование кала для исключения кишечных инфекций. Исследование кала на дизгруппу возбудителей кишечных инфекций не выявило. В связи с сохранением вышеперечисленных жалоб больной был госпитализирован в нашу клинику.

При объективном осмотре состояние средней тяжести, 38С, кожа и видимые слизистые бледные, язык сухой, живот увеличен в объеме за счет метеоризма, при пальпации умеренно болезненный по ходу толстой кишки.

Требовалось установить предварительный диагноз. Отрицательные результаты исследования кала на дизгруппу ставили под сомнение наличие кишечной инфекции, дебют воспалительных заболеваний кишечника у мужчины в 62 года представлялся маловероятным. Имеющиеся факторы риска антибиотикоассоциированного колита – прием антибиотиков, пожилой возраст, наличие сопутствующей патологии (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь) свидетельствовали с высокой вероятностью о наличии антибиотикассоциированного колита, тяжелого течения (псевдомембранозный?).

Было начато обследование. В анализах крови обращали на себя внимание нормохромная железодефицитная анемия, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево вплоть до миелоцитов, тромбоцитоз и ускорение СОЭ. Также выявлена гипонатриемия, гипоальбуминемия, снижение уровня железа, резкое повышение уровня С-реактивного белка, реакция кала на скрытую кровь с бензидином – положительная. При исследовании кала методом ИФА обнаружены токсины А и В C.difficile. Для исключения дилатации толстой кишки был сделан обзорный снимок брюшной полости в положении лежа – ширина петель в пределах нормы. При ультразвуковом исследовании брюшной полости обращало на себя внимание утолщение стенок толстой кишки до 10 мм. Утолщение стенок толстой кишки, сужение просвета кишки отмечалось и при компьютерной томографии органов брюшной полости.

При сигмоскопии: аппарат введен в сигмовидную кишку, на осмотренных участках слизистая умеренно гиперемирована, с множественными белесоватыми включениями. Слизистая прямой кишки гиперемирована, отёчна. Заключение: антибиотикоассоциированный колит (псевдомембранозный). (Рис. 2).

Рис. 2. Сигмоскопия

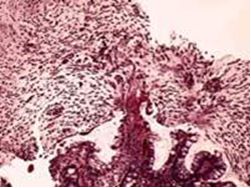

Морфологическая картина соответствовала псевдомембранозному колиту: выявлялся некроз эпителия, фибриновый выпот с нейтрофилами, типичные изъязвления слизистой напоминающие извержения вулкана, формирование псевдомембран (Рис.3).

Рис. 3. Морфологическая картина псевдомембранозного колита

Таким образом, был установлен следующий клинический диагноз: Антибиотикоассоциированный колит, тяжелого течения (псевдомембранозный). Синдром нарушенного всасывания: железодефицитная анемия. Гипоальбуминемия.

Лечение больного включало регидратационную терапию, парентеральное питание, с дальнейшим переводом на энтеральное питание, метронидазолом 500 мг в/в каждые 6 ч, ванкомицином 250 мг 4 раза в сутки. Пробиотические препараты не назначались. На фоне лечения состояние больного улучшилось, нормализовалась температура тела, постепенно уменьшилась частота стула и общая слабость, больной прибавил в весе и был выписан в удовлетворительном состоянии.

Через 2 недели после выписки из стационара больному была назначена антибиотикотерапия после экстракции зуба, которая была прервана на 2-е сутки в связи с возникновением диареи. Больной обратился в нашу клинику. Был заподозрен рецидив C.difficile-ассоциированного колита, что было подтверждено обнаружением токсинов C.difficile в кале. Назначена терапия ванкомицином в начальной дозе 500 мг 2 раза в сутки с последующим постепенным снижением дозы в комбинации с пробиотическим препаратом Флорасан А по 1 капсуле 3 раза в день на 14 дней. Состояние больного быстро улучшилось, в течение 1 года наблюдения рецидивов диареи не отмечалось.

Пробиотические препараты (Флорасан А) оказывают отчетливый эффект в лечении антибиотикоассоциированного колита, что делает актуальным включение пробиотиков в схемы лечения. Важными элементами профилактики антибиотикоассоциированных поражений кишечника служат дифференцированное назначение антибиотиков под строгим и обязательным контролем врача, а также обязательное назначение пробиотиков одновременно с началом антибактериальной терапии.

Источник