Бытовой травматизм и его профилактика

Травматизм населения – одна из важнейших проблем общественного здоровья и здравоохранения, актуальность которой определяется не только медицинскими, а и социально-экономическими аспектами, которые обусловлены последствиями травм, нередко стойкой утратой трудоспособности и даже инвалидностью, а также высоким уровнем смертности от внешних причин.

Травматизм – это показатель первичной заболеваемости, который характеризуется числом всех травм, включая отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, зарегистрированных в определенной группе населения за конкретный период времени. Наибольший его уровень отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, у женщин – 30-59 лет, и у мужчин он выше во всех возрастных группах.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире в результате травм и других несчастных случаев (внешних причин) погибает более 5 миллионов человек, что составляет около 9% от общего числа смертей, а сам травматизм является одной из основных причин в структуре «глобального бремени болезней» и, соответственно, экономических потерь. Причем следует отметить, что более 70% смертности от внешних причин приходится на трудоспособный возраст.

Травмы составляют около 12% от общего числа заболеваний, являются третьей по значимости причиной смертности и основной причиной в возрасте 1-40 лет. В странах с высоким уровнем развития на одного погибшего от травмы приходится 30 пациентов, госпитализированных в стационар, и примерно в 10 раз больше человек обращается за медицинской помощью на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Общая характеристика травм

Повреждением, или травмой, принято называть последствие воздействия на человека внешнего фактора (механического, физического, химического, радиоактивного, рентгеновского, электрического и др.), нарушающего строение и целостность тканей и нормальное течение физиологических процессов. В зависимости от характера травмируемой ткани различают кожные (ушибы, раны), подкожные (разрывы связок, переломы костей и пр.) и полостные (ушибы, кровоизлияния, ранения груди, живота, суставов) повреждения. Травмы могут быть одиночными (например, перелом какой-либо кости), множественными (несколько переломов), сочетанными (переломы костей с повреждением внутренних органов) и комбинированными (перелом кости и, например, отморожение или ожог и т.п.). Травмы тканей и органов бывают открытые, с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, и закрытые без повреждения наружных покровов.

По степени тяжести травмы бывают: легкие (растяжения, рваные раны); средней тяжести (переломы пальцев, вывихи); тяжелые (переломы бедра, сотрясение мозга, сильное кровотечение). В зависимости от факторов внешней среды, участвующих в возникновении травм, травмы делятся на следующие типы: промышленные; сельскохозяйственные; транспортные; бытовые; спортивные; военные; детские.

Сложные состояния организма при травме

При серьезных травмах — ранениях, сотрясениях мозга, переломах и т.д. нередко развиваются общие сложные состояния организма — шок и коллапс. Эти осложнения сопровождаются резким ослаблением кровотечения в артериях, венах и капиллярах вследствие снижения температуры стенок сосудов или относительно большой потери крови. Потерпевший находится в сознании, но наблюдается полная отвлеченность потерпевшего. Слабый частый пульс, тихий голос, поверхностное дыхание, бледность, холодный липкий пот. Оба эти сложных, угрожающих жизни, состояния имеют не совсем одинаковое происхождение, но за внешними признаками и способах первой помощи не отличаются друг от друга. Разница состоит в том, что для травматического шока характерным является фазовое развитие и сравнительно медленный переход из одной фазы в другую, что в основном зависит от накопления в центральной нервной системе болевых раздражителей с места повреждения; коллапс развивается быстро (резко падает давление крови), особенно часто это случается при быстрой потере крови.

Потерпевшим, которые находятся в состоянии шока оказывается следующая помощь: на поврежденное место необходимо наложить повязку; провести иммобилизацию поврежденных суставов; согреть потерпевшего – укутать; обеспечить полный покой; напоить теплым крепким чаем, кофе; дать вина или водки; вызвать врача.

Бытовой травматизм

Среди всех видов непроизводственного травматизма более 50%составляет бытовой травматизм. К нему относят несчастные случаи, не связанные с производственной деятельностью пострадавшего: в доме, квартире, во дворе дома, личном гараже, на даче, приусадебном участке и т.д.

Выделяют несколько групп бытовых травм. Первая группа (около трети случаев) – это травмы, связанные с выполнением домашней работы (приготовление пищи, уборка и ремонт помещений, отопление жилища, уход за животными и птицей). Среди травм преобладают ушибы, ранения и ожоги. Так, например, в быту происходит 71,2% всех ожогов. Наиболее часто повреждается кисть.

Вторая группа – травмы, полученные при передвижении и в результате падения во дворе, в квартире и т.д. Для этой группы наиболее характерны повреждения связочного аппарата, переломы и вывихи.

Третья группа – несчастные случаи, полученные при нарушении правил общественного порядка в различных бытовых эксцессах: драках, нападениях, семейных ссорах. В их возникновении значительная роль принадлежит алкогольному опьянению, особенно в праздничные и выходные дни.

Бытовые травмы у мужчин встречаются в 2-3 раза чаще, чем у женщин. Причем в возрасте 18-25 лет они наблюдаются в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет. Минимум бытовых травм приходится на среду и четверг, максимум – на выходные, праздничные дни, а также на понедельник и вторник. Пик травматизации наблюдается в 12-14 часов и 16-21 час.

Главные причины бытового травматизма:

– недостатки благоустройства жилых районов и квартир (конструктивные дефекты жилища, неудовлетворительное состояние дворов и жилых помещений);

– несоблюдение правил обращения с бытовой техникой (электроприборами) и простейшими инструментами;

– неисправность бытовой техники;

– спешка и невнимательность, а также психическое возбуждение и некоторые заболевания пострадавшего.

Профилактика бытовых травм:

–улучшение условий быта и расширение коммунальных услуг населению (создание учреждений общественного питания, газификация квартир, устройство центрального отопления);

–рациональная организация досуга и проведение разнообразных культурно-массовых мероприятий;

–широкая антиалкогольная пропаганда, работа по созданию здорового быта;

–привлечение к профилактической работе народных дружин, ЖЭСов и домовых комитетов.

Разные виды травм и ранений требуют разного оказания первой и последующей медицинской помощи. Нужно внимательно относиться к правилам безопасности в домашних условиях, на производстве, при занятиях спортом. Некоторые травмы и раны могут иметь очень серьезные последствия.

Источник

Бытовой травматизм и его профилактика

Травматизм населения – одна из важнейших проблем общественного здоровья и здравоохранения, актуальность которой определяется не только медицинскими, а и социально-экономическими аспектами, которые обусловлены последствиями травм, нередко стойкой утратой трудоспособности и даже инвалидностью, а также высоким уровнем смертности от внешних причин.

Травматизм – это показатель первичной заболеваемости, который характеризуется числом всех травм, включая отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, зарегистрированных в определенной группе населения за конкретный период времени. Наибольший его уровень отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, у женщин – 30-59 лет, и у мужчин он выше во всех возрастных группах.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире в результате травм и других несчастных случаев (внешних причин) погибает более 5 миллионов человек, что составляет около 9% от общего числа смертей, а сам травматизм является одной из основных причин в структуре «глобального бремени болезней» и, соответственно, экономических потерь. Причем следует отметить, что более 70% смертности от внешних причин приходится на трудоспособный возраст.

Травмы составляют около 12% от общего числа заболеваний, являются третьей по значимости причиной смертности и основной причиной в возрасте 1-40 лет. В странах с высоким уровнем развития на одного погибшего от травмы приходится 30 пациентов, госпитализированных в стационар, и примерно в 10 раз больше человек обращается за медицинской помощью на амбулаторно-поликлиническом уровне.

Общая характеристика травм

Повреждением, или травмой, принято называть последствие воздействия на человека внешнего фактора (механического, физического, химического, радиоактивного, рентгеновского, электрического и др.), нарушающего строение и целостность тканей и нормальное течение физиологических процессов. В зависимости от характера травмируемой ткани различают кожные (ушибы, раны), подкожные (разрывы связок, переломы костей и пр.) и полостные (ушибы, кровоизлияния, ранения груди, живота, суставов) повреждения. Травмы могут быть одиночными (например, перелом какой-либо кости), множественными (несколько переломов), сочетанными (переломы костей с повреждением внутренних органов) и комбинированными (перелом кости и, например, отморожение или ожог и т.п.). Травмы тканей и органов бывают открытые, с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, и закрытые без повреждения наружных покровов.

По степени тяжести травмы бывают: легкие (растяжения, рваные раны); средней тяжести (переломы пальцев, вывихи); тяжелые (переломы бедра, сотрясение мозга, сильное кровотечение). В зависимости от факторов внешней среды, участвующих в возникновении травм, травмы делятся на следующие типы: промышленные; сельскохозяйственные; транспортные; бытовые; спортивные; военные; детские.

Сложные состояния организма при травме

При серьезных травмах — ранениях, сотрясениях мозга, переломах и т.д. нередко развиваются общие сложные состояния организма — шок и коллапс. Эти осложнения сопровождаются резким ослаблением кровотечения в артериях, венах и капиллярах вследствие снижения температуры стенок сосудов или относительно большой потери крови. Потерпевший находится в сознании, но наблюдается полная отвлеченность потерпевшего. Слабый частый пульс, тихий голос, поверхностное дыхание, бледность, холодный липкий пот. Оба эти сложных, угрожающих жизни, состояния имеют не совсем одинаковое происхождение, но за внешними признаками и способах первой помощи не отличаются друг от друга. Разница состоит в том, что для травматического шока характерным является фазовое развитие и сравнительно медленный переход из одной фазы в другую, что в основном зависит от накопления в центральной нервной системе болевых раздражителей с места повреждения; коллапс развивается быстро (резко падает давление крови), особенно часто это случается при быстрой потере крови.

Потерпевшим, которые находятся в состоянии шока оказывается следующая помощь: на поврежденное место необходимо наложить повязку; провести иммобилизацию поврежденных суставов; согреть потерпевшего – укутать; обеспечить полный покой; напоить теплым крепким чаем, кофе; дать вина или водки; вызвать врача.

Бытовой травматизм

Среди всех видов непроизводственного травматизма более 50%составляет бытовой травматизм. К нему относят несчастные случаи, не связанные с производственной деятельностью пострадавшего: в доме, квартире, во дворе дома, личном гараже, на даче, приусадебном участке и т.д.

Выделяют несколько групп бытовых травм. Первая группа (около трети случаев) – это травмы, связанные с выполнением домашней работы (приготовление пищи, уборка и ремонт помещений, отопление жилища, уход за животными и птицей). Среди травм преобладают ушибы, ранения и ожоги. Так, например, в быту происходит 71,2% всех ожогов. Наиболее часто повреждается кисть.

Вторая группа – травмы, полученные при передвижении и в результате падения во дворе, в квартире и т.д. Для этой группы наиболее характерны повреждения связочного аппарата, переломы и вывихи.

Третья группа – несчастные случаи, полученные при нарушении правил общественного порядка в различных бытовых эксцессах: драках, нападениях, семейных ссорах. В их возникновении значительная роль принадлежит алкогольному опьянению, особенно в праздничные и выходные дни.

Бытовые травмы у мужчин встречаются в 2-3 раза чаще, чем у женщин. Причем в возрасте 18-25 лет они наблюдаются в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет. Минимум бытовых травм приходится на среду и четверг, максимум – на выходные, праздничные дни, а также на понедельник и вторник. Пик травматизации наблюдается в 12-14 часов и 16-21 час.

Главные причины бытового травматизма:

– недостатки благоустройства жилых районов и квартир (конструктивные дефекты жилища, неудовлетворительное состояние дворов и жилых помещений);

– несоблюдение правил обращения с бытовой техникой (электроприборами) и простейшими инструментами;

– неисправность бытовой техники;

– спешка и невнимательность, а также психическое возбуждение и некоторые заболевания пострадавшего.

Профилактика бытовых травм:

–улучшение условий быта и расширение коммунальных услуг населению (создание учреждений общественного питания, газификация квартир, устройство центрального отопления);

–рациональная организация досуга и проведение разнообразных культурно-массовых мероприятий;

–широкая антиалкогольная пропаганда, работа по созданию здорового быта;

–привлечение к профилактической работе народных дружин, ЖЭСов и домовых комитетов.

Разные виды травм и ранений требуют разного оказания первой и последующей медицинской помощи. Нужно внимательно относиться к правилам безопасности в домашних условиях, на производстве, при занятиях спортом. Некоторые травмы и раны могут иметь очень серьезные последствия.

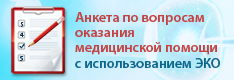

Болезни органов полости рта – самые распространенные заболевания человека, самые беспокоящие и в то же время плохо известные широким кругам общества. Им практически не уделяется внимания до тех пор, пока они не заставят «лезть на стенку». От состояния полости рта зависит здоровье всего организма. Безобидный на первый взгляд кариес может стать причиной заболеваний не только пищеварительного тракта, но и других важнейших органов и систем организма, в том числе и сердца. В России кариесом страдает практически 100 % населения.

Полость рта – это зеркало организма. Многие заболевания желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, эндокринной системы, крови отражаются в полости рта .

Грамотный и внимательный врач-стоматолог может указать пациентам, к каким специалистам они должны обратиться.

С другой стороны, хронические болезненные процессы в полости рта влияют на аутоиммунные заболевания (ревматизм, гломерулонефрит, пиэлонефрит и другие). И не зря перед операциями требуется справка о санации полости рта. Но основная причина всех заболеваний органов ротовой полости – пренебрежение правилами гигиены.

Заболевания зубов и полости рта продолжительное время могут протекать практически бессимптомно, не давая о себе знать. Но это не значит, что человек, на первых стадиях не способен распознать и предотвратить дальнейшее развитие болезни. Основное лечение всех зубных заболеваний и болезней полости рта должен проводить стоматолог – только врач может правильно поставить диагноз, выявить сопутствующие заболевания и назначить правильный курс лечения.

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА — патология сердца, обусловленная острой или хронической рецидивирующей ишемией миокарда (т.е. несоответствием между снабжением миокарда кислородом и потребности в нем) вследствие сужения или закупорки атеросклеротическими бляшками просвета венечных артерий сердца либо в результате их тромбоза или спазма.

Курение – проблема изначально социальная и уже потом медицинская. Курить начинают под влиянием окружения, а остановиться не могут из-за развившейся зависимости, из-за невозможности преодолеть негативные последствия, вызванные отказом от курения.

На организм человека основное влияние оказывает никотин, содержащийся в табаке. Он быстро растворяется в воде, а следовательно, легко всасывается через слизистые оболочки полости рта, носа, главным образом бронхов, а попадая со слюной в желудок, и через его стенки. Оказываясь в кровяном потоке, никотин быстро достигает головного мозга. Поэтому уже через 10–15 секунд после выкуривания одной сигареты курильщик испытывает чувство радости, удовлетворения, у него повышается внимание и работоспособность. Это так называемая первая фаза действия никотина на организм, обусловленная стимуляцией им выброса адреналина и, как следствие, повышением в крови уровня глюкозы, активизирующей работу многих органов и систем организма (учащение сердечной деятельности, дыхания и др.).

Однако никотин – быстродействующий наркотик: в течение 30 минут его уровень в крови снижается на 50%, а через час на 75%. Поэтому у курильщика появляется потребность в выкуривании очередной сигареты – табачная зависимость или физическое и психическое привыкание.

При длительном процессе курения происходит переход ко второй фазе воздействия никотина на организм: угнетение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Даже небольшие дозы этого наркотика, поступающие ежедневно в организм курильщика, вызывают необратимые изменения: стойкое повышение артериального давления (АД), спазм капилляров слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (образование язв и эрозий), поражение периферических артерий ног (перемежающаяся хромота и гангрена), склероз лёгочной ткани (хроническая обструктивная болезнь легких), нарушение кровоснабжения ряда органов половой

системы (импотенция), а также подавление подвижности сперматозоидов (страдает репродуктивная функция). Помимо этого, оксид углерода, входящий в состав сигарет, повышает содержание в крови холестерина, препятствует переносу кислорода к сердечной мышце, способствуя быстрому возникновению ишемической болезни сердца у заядлого курильщика. Воздействие канцерогенных химических веществ, содержащихся в табачном дыме, повреждает ДНК, что может привести к развитию

рака.

Источник