Презентация «Особенности введения лекарственных средств детям»

Новые аудиокурсы повышения квалификации для педагогов

Слушайте учебный материал в удобное для Вас время в любом месте

откроется в новом окне

Выдаем Удостоверение установленного образца:

Описание презентации по отдельным слайдам:

ГБОУ СПО» МУ №4 ДЗМ» ОСОБЕННОСТИ введения ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ детям Выполнила преподаватель ПМ 02 Беседина ТП 2014 год.

Число групп лекарственных средств, применяемых у детей, ограничено: из 12 тысяч препаратов, зарегистрированных в России, в педиатрии применяют менее тысячи. Несмотря на то, что лекарственная терапия составляет основу всей лечебной работы педиатров. Эта деятельность, главным образом, построена на экстраполяции — переносе принципов фармакотерапии болезней взрослых на лечение болезней детского возраста. Применение многих высокоэффективных лекарств допускается лишь с определенного возраста только потому, что соответствующие клинико-фармакологические исследования не были проведены у детей раннего возраста. Это объясняется трудностями проведения подобных исследований у новорожденных и детей раннего возраста, отсутствием адаптированных к раннему детскому возрасту согласованных рекомендаций по испытанию лекарственных препаратов.

При назначении лекарственного препарата для ребенка необходимо учитывать: 1. Его вес 2. Его возраст 3. Форму лекарственного препарата

Следует знать, что не все лекарственные препараты можно назначать детям в раннем возрасте, например применение антибиотиков в первые месяцы и, особенно, дни жизни ребенка может привести к формированию стойкого дисбактериоза, вторичной ферментативной недостаточности и развитию такого грозного осложнения, как псевдомембранозный энтероколит. Причём наиболее опасным в этом отношении является ампициллин. Также препараты, в состав которых входят действующие вещества, нарушающие рост и развитие тканей, понижающие иммунитет, обладающие повышенной токсичностью, не должны назначаться детям. Например, тетрациклины не применяют у детей в возрасте до 8 лет, так как они накапливаются в костной ткани, нарушая рост и развитие зубов и костей. Детям в возрасте до 1 года запрещено давать лекарства, содержащие спирт. Новорожденным и детям грудного возраста противопоказана ацетилсалициловая кислота, так как она может вызывать тяжелейшие осложнения, одним из которых является синдром Рея. В педиатрии у детей раннего возраста не применяются кодеин содержащие противокашлевые препараты, так как вызывают развитие не только повышенной чувствительности, но и наркотической зависимости от препарата. Существует немало заблуждений и относительно выбора растительных препаратов. Так как они далеко не всегда являются безопасными и эффективными. Так, растительные слабительные эффективны, но небезопасны, поскольку могут вызывать раздражение слизистой оболочки, а при длительном приеме — даже изменения на генетическом уровне. Растительные отхаркивающие препараты могут вызывать аллергические реакции, оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка. Травы при их обычном применении плохо дозируются, не отвечают по вкусовым качествам требованиям, предъявляемым к препаратам для детей.

Выбирая форму лекарственного препарата, следует учитывать предпочтения ребенка. Обычно ЛС для детей содержат вспомогательные вещества (мед, фруктовые сиропы) которые имеют приятный вкус и запах, что значительно облегчает прием препарата.

Особенности применения некоторых лекарственных препаратов. Анальгетики — антипиретики. В соответствии с рекомендациями ВОЗ «Лечение лихорадки при острых респираторных инфекциях у детей» (1993) и отечественными рекомендациями, жаропонижающие препараты следует назначать, когда температура у ребенка превышает 39,0 ºC(измеренная ректально) или 38,5 ºC(измеренная субаксиллярно). Исключение составляют дети с риском развития фебрильных судорог, дети с тяжелым заболеванием легочной или сердечнососудистой системы и дети первых 2-х месяцев жизни. Не опиоидные анальгетики (анальгетики-антипиретики) относятся к числу наиболее широко используемых в педиатрической практике лекарственных средств. Их отличает уникальное сочетание жаропонижающего, противовоспалительного, анальгезирующего и антитромботического механизмов действия, что делает возможным применение этих лекарственных средств, для облегчения симптомов многих заболеваний. Несмотря на высокую эффективность анальгетиков-антипиретиков, использование их у детей не всегда безопасно. В настоящее время только ацетаминофен (парацетамол) и ибупрофен полностью отвечают критериям высокой эффективности и безопасности и рекомендуются ВОЗ и национальными программами в качестве жаропонижающих средств, для применения в педиатрии. Ацетаминофен и ибупрофен могут назначаться детям с 3-месячного возраста. Разовые дозы ацетоминофена — 10—15 мг/кг, ибупрофена 5—10 мг/кг. Повторное использование антипиретиков возможно не ранее чем через 4—5 ч, но не более 4 раз в сутки. Анализ данных 19 исследований с участием более 425 тыс. человек показал, что ацетаминофен увеличивает риск астмы в 1,6 раза. У детей. Получавших препарат внутриутробно, риск развития астмы повышался в 1,3 раз, а сухих хрипов — в 1,5 раз. В одном из исследований было обнаружено, что препарат повышает риск развития астмы у детей в три раза. Однако от применения препарата по этой причине не следует отказываться. Если врач рекомендует ацетаминофен для лечения лихорадки у детей, родители должны рекомендациям, не смотря на то, что «некоторый риск при приеме лекарственных средств существует всегда» Ибупрофен (Нурофен для детей) обладает выраженным жаропонижающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием. В 1983 г. В Великобритании ибупрофен впервые получил статус безрецептурного препарата. Успех ибупрофена был поистине потрясающий — уже к концу 1985 г. Более 100 млн. человек применяли этот препарат. Подводя итог, можно отметить, что ибупрофен и парацетамол являются одними из наиболее применяемых лекарственных средств в педиатрической практике.

Препараты, применяемые у младенцев при кишечной колике и срыгивании. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта возникают у 90 % детей раннего возраста и проявляются в виде: 1. Синдрома кишечной колики 2. Синдрома срыгивания 3. Синдрома нерегулярного стула (задержка и периоды послабления). При выраженных коликах и срыгивании показана лекарственная коррекция: 1. Прием миотропных спазмолитиков, например, Риабал в разовой дозе 0,25 мл. Как правило, достаточно однократного введения препаратов. 2. Использование антацидов (Фосфалюгель, Маалокс, Неосмектин). Курс лечения 14 дней — 1 месяц, ¼ пакетика или 1 чайная ложка после каждого кормления — детям до 6 мес.; ½ пакетика или 2 чайные ложки после каждого кормления — детям 6—12 мес.; [5] Возможности применения спазмолитического препарата направленного действия у детей с абдоминальной болью на этапе диагностического поиска. Для установления причины абдоминальной боли у ребенка может потребоваться дополнительное обследование, которое часто занимает несколько дней. В большинстве случаев такая боль является результатом спазма гладкой мускулатуры ЖКТ. В этой связи применение спазмолитиков направленного действия, в частности гиосцина бутилбромида (Бускопан), представляется обоснованным. Гиосцина бутилбромид — М-холиноблокатор, не проникающий через гематоэнцефалический барьер, не вызывающий общих для холинолитиков сосудистых реакций и падения артериального давления. Препарат длительное время используется в педиатрии, может применяться у детей в возрасте 6 лет, обладает хорошим профилем безопасности

Особенности введения ЛС новорожденным. Лекарственные средства новорожденному чаще вводят в/в, относительно реже в/м и п/к. Однако исходя из особенностей состояния ребенка, ЛС может вводиться peros, ингаляционно или ректально.

Особенности в/в введения ЛС Выбирая вену для введения, следует учитывать тот факт, что ЛС, введенные через кожные вены головы ребенка, очень быстро попадают в сосуды малого круга кровообращения, особенно в тех случаях, когда открыты артериальный проток и овальное отверстие. Необходимо подчеркнуть, что инфузия ЛС в вены кожи головы ребенка, особенно недоношенного, сопровождается изменением реоэнцефалограммы, что косвенно свидетельствует о возможном нарушении мозгового кровотока. Поэтому для введения ЛС желательно использовать вены, расположенные в складках кожи у локтя и предплечья, реже подмышечной области.

Особенности в/м и п/к введения ЛС В/м введение новорожденным используют редко, обычно в тех случаях, когда в/в введение ЛС по каким-либо причинам невозможно. При проведении в/м инъекции следует учитывать тот факт, что ввиду нестабильности системы гемодинамики у новорожденных, особенно при патологии сердечно-сосудистой системы, нарушении дыхания, гиповолемии, токсикоза, ЛС могут накапливаться на месте инъекции, создавая в мышце депо препарата. В случае восстановления скорости кровотока препарат может начать быстро высвобождаться из депо, в результате чего его концентрация в плазме крови резко возрастает и может достичь токсических величин. П/к введение ЛС новорожденным применяют еще реже, так как вероятность создания лекарственного депо еще выше. Кроме того подкожные инъекции могут вызывать у ребенка сильную боль, что естественно отрицательно скажется на состоянии новорожденного

Особенности ингаляционного введения ЛС. Ингаляционный способ введения ЛС наиболее часто применяют для лечения заболеваний легких, например, для профилактики и лечения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных. Однако при применении ингаляционного способа введения ЛС следует учитывать, что слизистая оболочка дыхательных путей новорожденных легко ранима, и распыленные во вдыхаемом воздухе препараты могут вызывать ее раздражение, гиперемию, повреждение и т. д.

Особенности интраназального введения ЛС. В последнее время проявились сообщения о высокой эффективности интраназального введения липофильных ЛС детям. Например, для премедикации перед наркозом эффективно используется интраназальное введение снотворного ЛС мидозолама. В этом случае дозы препарата меньше, а эффект развивается быстрее, чем при в/м или ректальном способе введения.

Особенности трансдермального введения ЛС. В отличие от взрослых, у детей, и особенно у новорожденных, ЛС достаточно легко всасываются через кожу, т.е. при трансдермальном способе их введения. Это связано с тем, что кожа новорожденных, с одной стороны, очень хорошо кровоснабжается, а с другой имеет очень тонкий роговой слой. При этом подкожная жировая клетчатка у новорожденных практически отсутствует. Все это приводит к тому, что ЛС, нанесенные на кожу новорожденного, легко и быстро всасываются в кровь и могут достигнуть опасной для жизни ребенка концентрации. Так, например, применение спиртовой настойки йода для обработки кожи новорожденных, особенно недоношенных детей, может сопровождаться быстрой его абсорбцией и резким повышением концентрации йодов в плазме крови, что, в свою очередь, может повлечь за собой угнетение секреторной функции щитовидной железы. Не менее опасно применение у новорожденных присыпок, содержащих борную кислоту. Нанесение присыпки на месте опрелости у детей в неонатальном периоде сопровождается быстрым всасыванием борной кислоты и резким увеличением ее концентрации в тканях и органах, особенно в почках, что может привести даже к летальному исходу

Особенности перорального введения ЛС Per osЛС новорожденным вводятся обычно в виде водных растворов и суспензий. Используя этот способ применения ЛС, необходимо учитывать особенности всасывания препаратов в ЖКТ у новорожденных, т. к. у них существенно понижена секреция соляной кислоты, замедлена эвакуаторная способность желудка. Длительно пребывание ЛС в желудке может способствовать их более полному всасыванию и, следовательно, повышению концентрации препаратов в плазме крови. Время пребывания ЛС в кишечнике новорожденных трудно предсказать, так как перистальтика у них нестабильна и далеко не всегда связана с приемом пищи. Однако необходимо отметить, что у новорожденных в период перед и после кормления скорость всасывания ЛС замедляется. При лечении новорожденных следует учитывать, что гиперосмолярные растворы многих ЛС, даже сахарозы, могут вызвать у них развитие некротического энтероколита.

Особенности ректального введения ЛС. Ректальный способ введения ЛС достаточно прост и удобен. Однако, у новорожденных ЛС, введенное ректально, не одинаковое время удерживается в просвете кишки, что, естественно, сказывается на объеме его всасывания и, следовательно, на концентрации препарата в крови. Необходимо также отметить, что слизистая прямой кишки новорожденных очень нежная и, ЛС могут вызвать ее раздражение и воспаление

Источник

Применение лекарственных средств детьми

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано большое количество наименований лекарственных препаратов, которые разрешены к использованию в педиатрической практике. Однако по данным ВОЗ лишь треть назначаемых лекарственных препаратов приносят ребенку реальную пользу, помогая организму справиться с болезнью. В мире более половины лекарственных препаратов, назначаемых врачами детям, никогда не проходили клинических исследований в педиатрических целях. Для терапии 75% детских заболеваний не предусмотрено специальных препаратов, 50% всех лекарственных средств назначаются или распространяются нерационально, такой же процент пациентов неправильно принимают лекарственный препарат, назначенный ребенку [1, 7] .

Таким образом, проблема рационального применения лекарственных препаратов в детской практике стоит остро не только в России, но и во многих других странах. Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- особенности процессов метаболизма лекарственных препаратов в организме ребенка;

- ограниченное количество контролируемых клинических испытаний;

- недостаточное количество детских лекарственных препаратов.

Для повышения рационального использования лекарственных препаратов, нашедших применение в педиатрии, ВОЗ разработаны 12 ключевых организационных вмешательств, три из которых могут быть реализованы при совместном участии медицинских и фармацевтических работников:

- независимая информация о лекарственных препаратах;

- обучение пациентов правильному применению лекарственных препаратов;

- непрерывное профессиональное обучение [4].

Успех проведения названных выше вмешательств во многом зависит от качества и своевременного получения информации о свойствах и правилах применения лекарственных препаратов для лечения детей.

На территории РФ в общей структуре заболеваемости детского населения наиболее распространенным классом болезней являются заболевания органов дыхательной системы, удельный вес которых составляет 60%. Считается нормой, если в течение года ребенок 3-4 раза переносит острое респираторное заболевание.

Наиболее часто необходимую информацию о лекарственном препарате фармацевтические работники и конечные потребители получают из инструкции, вложенной в упаковку лекарственного средства [3,8].

С целью оценки качества информации о правилах приема лекарственных препаратов нами проведен контент-анализ инструкций-вкладышей на муколитики, изготовленные на основе амброксола фирмами-производителями разных стран (таблица).

Анализ содержания указаний о возрастных ограничениях применения лекарственных препаратов, содержащих амброксол, в инструкциях различных производителей

Раствор для приема внутрь и ингаляций (7,5 мг)

Раствор для в/в введения (15 мг)

Лазолван, (Берингиер Ингельхайм, Германия)

Амбробене (Меркле, Германия)

У детей в возрасте до 2 лет применение препарата возможно только по назначению врача.

У детей в возрасте до 2 лет применение препарата возможно только по назначению врача.

У детей в возрасте до 2 лет применение препарата возможно только по назначению врача.

Флавомед (Берлин-Хими АГ, Германия)

С 2 лет с осторожностью

Бронхорус (Синтез, Россия)

У детей в возрасте до 2 лет применение препарата возможно только под контролем врача.

Мукоброн (Польфа, Польша)

Амбросан (Промед, Чехия)

Как показали результаты анализа (таблица), в тексте инструкций по применению ряда лекарственных форм с одинаковым содержанием амброксола выявлены существенные различия в указании наименьшего возраста ребенка, с которого разрешено применение данной лекарственной формы. Наибольший «возрастной» разброс выявлен в инструкциях по применению таблеток с 30 мг амброксола. Так, если следовать указанием инструкции, препарат с торговым названием «Амбросан» может быть использован для лечения ребенка с первых лет жизни. Лекарственный препарат такого же состава, имеющий торговое название «Лазолван», вообще не рекомендован к применению в педиатрии, т. к. предназначен только для взрослых (или по достижении 18 лет).

Широким диапазоном возрастных ограничений характеризуется и такая лекарственная форма амброксола, как сироп, содержащий 30 мг действующего вещества в 5 мл. Если данная лекарственная форма изготовлена под торговым наименованием «Мукоброн», то возрастные ограничения в его применении отсутствуют. Сироп, имеющий торговое название «Амбросан», согласно инструкции не применяется для лечения ребенка ранее 12-ти лет.

Не выявлены расхождения в правилах применения лекарственных препаратов, изготовленных на основе амброксола разными производителями, если они имеют форму капсул и сиропа, содержащего 15 мг вещества в 5 мл.

Аналогичные расхождения в правилах применения лекарственных препаратов в педиатрии имеются в инструкциях синонимов ацетилцистеина, карбоцистеина и других.

Выявленные противоречия в правилах применения муколитических лекарственных препаратов для лечения детей объясняется недостаточным объемом клинических исследований, проводимых для нужд педиатрической практики. Безопасность многих лекарственных препаратов для лечения детей не имеет необходимой доказательной базы. Поэтому в разных странах разработаны различные правила применения анализируемых лекарственных препаратов, которые и нашли отражение в инструкциях-вкладышах.

Так, в отдельных странах Европы (например, Франции, Италии) строго запрещено назначать муколитики детям младше 2-х лет, так как риск побочных эффектов превышает возможные преимущества. Известно, что у детей раннего возраста в силу анатомо-физиологических особенностей кашлевой рефлекс несовершенен. У новорожденных детей и детей первых месяцев жизни кашель часто отсутствует. Поэтому в результате применения муколитических препаратов разжиженная мокрота не будет выведена из дыхательных путей, может произойти дальнейшее ухудшение и без того затрудненного дыхания ребенка.

В настоящее время единственным независимым источником информации о рациональном применении лекарственных препаратов для лечения детей является Российский национальный педиатрический формуляр лекарственных средств, предназначенный для применения как медицинскими, так и фармацевтическими работниками. Педиатрический формуляр содержит информацию о лекарственных препаратах, прошедших экспертную оценку ведущих специалистов в области педиатрии и рекомендованных для лечения наиболее распространенных детских заболеваний [7]. В инструкциях, прилагаемых к упаковкам лекарственных препаратов, правила применения изложены по-разному. Возникла объективная необходимость унификации текста инструкций в части правил их применения для лечения больных детей. Единая трактовка рекомендаций по использованию лекарственных средств будет способствовать реализации основных принципов рациональной фармакотерапии в процессе лечения детских болезней и повышению качества оказываемой медицинской и лекарственной помощи [5,7].

Другой проблемой в рациональной фармакотерапии в педиатрической практике является точность дозирования лекарственного препарата. Особенностью применения лекарств детьми является зависимость дозы препарата от возраста и веса ребенка. Однако данный принцип рациональной фармакотерапии не всегда может быть реализован, т.к. не все лекарственные препараты, применяемые для лечения детей, выпускаются в детских лекарственных формах. По мнению специалистов, оптимальной лекарственной формой для детей младшего возраста являются суспензии и сиропы. Однако в фармацевтической практике часто возникает необходимость разделения таблеток с целью получения необходимой терапевтической разовой дозы лекарственного препарата. Дозирование таблеток также используется родителями с целью снижения стоимости терапии. Несмотря на существующую экономическую выгоду, точность дозирования лекарства путем разделения таблетки является сомнительной в связи с тем, что совершенно однородного смешивания ингредиентов добиться невозможно, и в разных частях таблетки может находиться разное количество действующего вещества. Аккуратное и точное дозирование лекарственных форм обеспечивают прилагаемые дозаторы; пипетки; градуированные стаканчики и ложечки, позволяющие довольно точно дозировать лекарственные препараты в домашних условиях. В связи с этим при наличии детской лекарственной формы фармацевтическому работнику следует информировать посетителя аптеки о преимуществах детской лекарственной формы, если препарат приобретается для лечения ребенка [2, 4, 9].

Все торговые наименования лекарственных препаратов, отобранные для исследования (таблица), разрешены к безрецептурному отпуску. В исследованиях, проведенных ранее, был установлен высокий уровень распространения самолечения детей родителями — до 82% среди опрошенного контингента родителей. Выявлены основные причины самолечения детей родителями: недостаток времени на посещение врача, недоверие к компетенции медицинского работника и высокая оценка собственных знаний в области медицины (соответственно 41%, 36%, 34% ответов респондентов), причем большинство родителей не осознают взятой на себя ответственности за здоровье малыша. В сложившейся ситуации провизор или фармацевт часто оказывается первым работником здравоохранения, к которому с просьбой об отпуске лекарственного препарата обращаются родители больного ребенка [6].

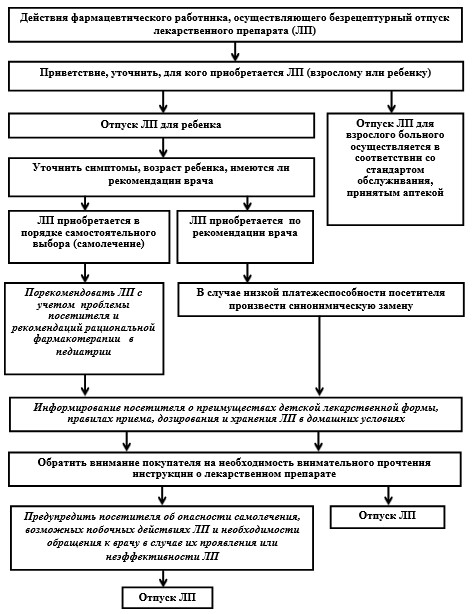

Как же следует действовать работнику аптечной организации в настоящее время, если сопровождающие лекарственные препараты источники информации не унифицированы? На основе положений рациональной фармакотерапии нами разработан алгоритм действий работника аптеки, осуществляющего безрецептурный отпуск лекарственного препарата для ребенка (рисунок).

Алгоритм действия фармацевтического работника, осуществляющего безрецептурный отпуск лекарственного препарата для лечения ребенка

Учитывая широкое распространение самолечения детей родителями, выполнение предложенного алгоритма обслуживания позволяет качественно обслужить посетителя, проинформировав его необходимости соблюдения правил применения лекарственных препаратов для лечения детей, опасности самолечения, необходимости обращения к педиатру. Все названные аспекты соответствуют принципам рациональной фармакотерапии. Однако в решении проблемы рациональной фармакотерапии детских болезней одной из первоочередных проблем является совершенствование информационной базы о лекарственных препаратах.

Рецензенты:

Ганичева Л.М., д.ф.н., заведующая кафедрой управления и экономикой фармации Волгоградского государственного медицинского университета, г. Волгоград.

Степанова Э.Ф., д.ф.н., профессор кафедры технологии лекарств Пятигорского медико-фармацевтический института — филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск.

Источник