- При рваной ране грудной клетки возникает повреждение плевральной полости легких какую первую помощь

- При рваной ране грудной клетки возникает повреждение плевральной полости легких какую первую помощь

- Оказание помощи при ранении грудной клетки

- Закрытые повреждения грудной клетки

- Оказание доврачебной помощи при закрытой травме грудной клетки

- Открытые травмы грудной клетки

- Первая помощь при не проникающем ранении грудной клетки

- Неотложная доврачебная помощь при проникающих ранениях грудной клетки

При рваной ране грудной клетки возникает повреждение плевральной полости легких какую первую помощь

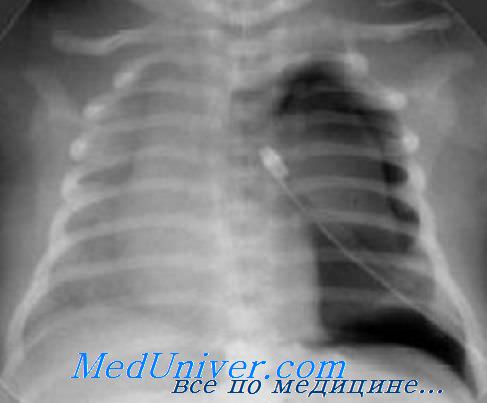

В связи с анатомическими особенностями органов груди, при проникающих ранениях чаще всего (в 70-80%) повреждаются легкие. В патогенезе жизненно важных расстройств при этом на первый план выступает пневмоторакс с выключением большой альвеолярной поверхности из функции внешнего дыхания. Напряженный пневмоторакс приводит к смещению средостения с нарушением кровотока по крупным сосудам груди.

Повреждение легких при колото-резаных ранениях груди чаще всего локализуется в нижних отделах: слева — на переднебоковой поверхности нижней доли (V, реже IV сегменты, а также VII, VIII и IX сегменты), справа — на заднебоковой поверхности средней и нижней долей (VII, VIII, IX сегменты, реже — IV, V и VI сегменты).

Раневой канал в легком при колото-резаных ранениях может быть слепым, сквозным и касательным (тангенциальным).

Слепые ранения в зависимости от глубины делят па поверхностные и глубокие. Критерии такого деления весьма относительные, мы в публикации 2005 года разделили колото-резаные раны легких на поверхностные (глубиной до 5 мм), неглубокие (от 5 до 15 мм) и глубокие (более 15 мм). Однако такое деление было использовано применительно к возможностям торакоскопических вмешательств при ранениях груди, и поэтому носило частный характер.

Более существенным является локализация колото-резаных ран. Расположение их в периферической зоне легкого (независимо от того, являются они слепыми или сквозными) не сопровождается обильным кровотечением или поступлением воздуха в плевральную полость. Ранение поверхностных слоев легочной ткани приводит к умеренному кровотечению, которое быстро останавливается самостоятельно. Раны прикорневой зоны легких, напротив, часто сопровождаются повреждением сосудистой сети легких и бронхиального дерева, что делает их весьма опасными.

Для колото-резаных ран легкого характерным является щелевидная форма с ровными краями и умеренным кровотечением. При глубоком ранении вследствие затрудненного оттока из раневого канала крови в окружности возникает геморрагическое пропитывание. При проникающих огнестрельных ранениях груди ранящий снаряд только в 10 % проходит через плевральные синусы, минуя легкое. В остальных 90% ткань легкого повреждается в той или иной степени.

Огнестрельные раны легкого подразделяют на сквозные, слепые и касательные. Повреждения магистральных сосудов и крупных бронхов, по свидетельству военно-полевых хирургов, происходят при этом не часто. Однако мы полагаем, что раненые с такими повреждениями погибают быстрее, чем оказываются в поле зрения хирургов.

Пористая и эластичная ткань легкого, оказывающая незначительное сопротивление ранящему снаряду, повреждается лишь в непосредственной близости к раневому каналу. Пулевые ранения в паренхиме легкого образуют канал диаметром от 5 до 20 мм, заполненный кровью и детритом. При повреждении ребер в раневом канале часто располагаются их мелкие осколки, а также инфицированные (контаминированные) инородные тела — обрывки одежды, части пыжа (при дробовом ранении), фрагменты оболочек пуль.

В окружности раневого канала через несколько часов выпадает фибрин, который вместе со свертками крови заполняет раневой канал, прекращая просачивание воздуха и кровоточивость. Зона травматического некроза вокруг раневого капала не превышает 2-5 мм, зона молекулярного сотрясения диаметром 2-3 см представлена тромбозом мелких кровеносных сосудов и кровоизлияниями в ткань легкого. Очаговые кровоизлияния, разрывы межальвеолярных перегородок приводят к возникновению ателектазов.

В значительном числе наблюдений при гладком течении кровоизлияние в ткань легкого в течение 7-14 дней рассасывается.

Однако при ранениях высокоскоростными пулями возникают обширные разрывы и размозжение легочной паренхимы. При этом осколки поврежденных ребер, получившие большую кинетическую энергию, наносят дополнительные многочисленные повреждения.

В подавляющем большинстве наблюдений при ранениях легкого сразу появляется гемопневмоторакс, объем гемоторакса зависит от калибра и количества поврежденных кровеносных сосудов, а объем пневмоторакса -от калибра и количества поврежденных воздухоносных путей.

Обширные разрушения паренхимы легкого наблюдаются при осколочных ранениях и минно-взрывной травме. Осколки снарядов и мин образуют раневые каналы неправильной формы с размозжением тканей в зависимости от величины осколка и скорости, с которой он проник в тело.

Иногда целая доля или даже большая часть легкого представляют собой участки разбитой ткани, пропитанной кровью. Такая травматическая геморрагическая инфильтрация при благоприятном течении посттравматического периода с течением времени организуется с исходом в фиброз. Но гораздо чаще процесс протекает с некрозом, инфицированием и образованием абсцессов легкого.

Одна из первых публикаций благополучного исхода при абсцедировапии легочной ткани после огнестрельного ранения принадлежит Н. И. Пирогову. Он приводит случай с маркизом Де Равальи, у которого через 10 лет после огнестрельного ранения легкого с кашлем и гноем вышел пыж из пакли, послуживший причиной образования абсцесса.

Из 1218 пациентов, поступивших в Институт с ранениями легкого, 1064 (87,4%) имели колото-резаные ранения, 154 (12,6%) — огнестрельные. Колото-резаные ранения поверхностных слоев паренхимы имелись у подавляющего большинства раненых — (915 наблюдений, что составило 75,1%). Однако у 303 (24,9%) глубина ран составляла 2 см и более, в том числе у 61 (5%) достигала прикорневой зоны и корня легкого. При анализе этой группы пострадавших выявлено, что превалировали левосторонние ранения (171 пострадавший, что составило 56,4%). Ранения правого легкого отмечены у 116 (38,3%), двусторонние ранения имелись у 16 пострадавших (5,3%). У 103 пациентов этой группы ранения имели огнестрельный характер, причем у 56 (54,4%) они были слепыми, у 47 (45,6%) — сквозными.

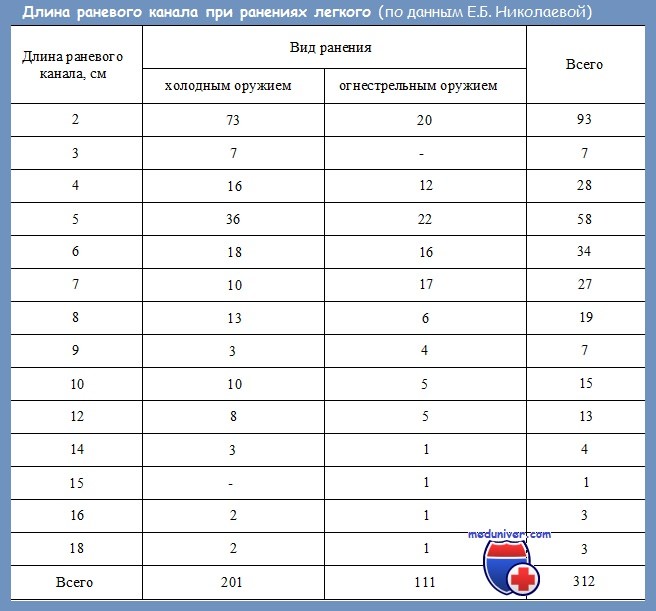

Длина раневых каналов у 303 пострадавших представлена в таблице, при этом число ран превышает число наблюдений из-за множественных ранений легкого. Из таблицы видно, что длина раневого канала в наших наблюдениях колебалась от 2 до 18 см, в том числе и при ранениях холодным оружием. Более чем в 50 % наблюдений длина раневого канала составляла 4-8 см.

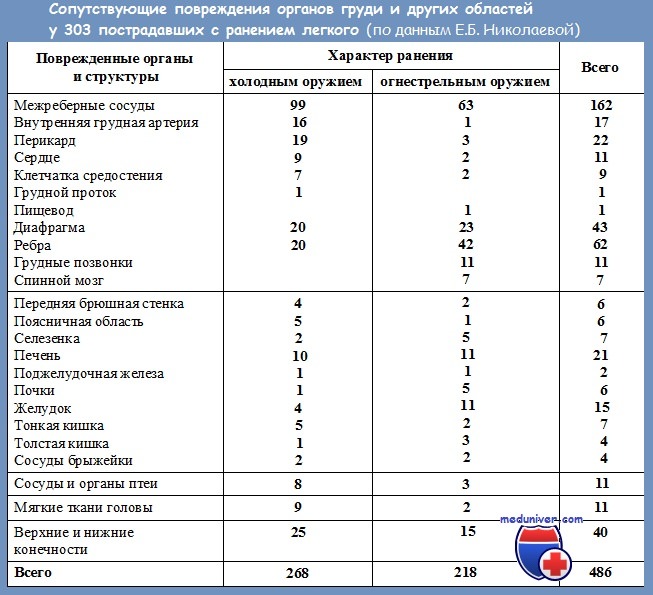

Из таблицы следует, что у пострадавших с установленным ранением легкого чаще всего одновременно имелись повреждения сосудов грудной стенки, диафрагмы и сердца.

Достаточно часто имелись повреждения ребер, в том числе и при ранениях холодным оружием. Повреждения грудных позвонков и спинного мозга встречались только при огнестрельных ранениях.

Из органов брюшной полости одновременно с ранением легких чаще всего наблюдались ранения печени и желудка. Из сочетанных ранений чаще всего имелись ранения верхних и нижних конечностей.

Ранения легких по шкале OIS распределяются следующим образом (объем гемоторакса здесь не учитывается):

| Степень тяжести | Перечень повреждений и их характеристика |

| I-II | Наличие пневмоторакса |

| III | Постоянное поступление воздуха из дистальпых бронхов в течение более 72 часов |

| IV | Массивное поступление воздуха (при повреждении сегментарного или долевого бронха) Ранение сосудистых ветвей |

| V | Ранение сосудов корня легкого |

| VI | Полный перерыв (пересечение) корня легкого |

Наличие двусторонних повреждений повышает тяжесть ранения I—II степени еще на одну степень.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

При рваной ране грудной клетки возникает повреждение плевральной полости легких какую первую помощь

Проникающими ранами грудной стенки называются раны с повреждением париетальной плевры. Эти ранения сопровождаются пневмотораксом (проникновением в полость плевры атмосферного воздуха, сдавливающего лёгкое).

Пневмоторакс может быть открытым — с прямым сообщением полости плевры с внешней средой; закрытым — с попаданием воздуха в полость плевры в момент самого ранения, которое далее оказалось закрытым; клапанным — при поступлении воздуха в полость плевры через раневой канал или повреждённое лёгкое без выхода обратно. Почти всегда пневмоторакс сопровождается гемотораксом — излитием крови в плевральную полость.

Кроме обычных целей первичной хирургической обработки, при проникающих ранениях грудной клетки нужно обеспечить герметизацию раны. Операцию производят под эндотрахеальным наркозом, по возможности с раздельной интубацией бронхов.

Края раны иссекают. При необходимости ревизии органов грудной полости рану рассекают по межреберью до необходимых размеров. Из плевральной полости удаляют инородные тела, сгустки крови и жидкую кровь. Определяют источники кровотечения и выхождения воздуха, после чего производят гемостаз и аэростаз, накладывая швы на повреждённый участок лёгкого.

Это говорит о проникающем ранении грудной клетки с повреждением легкого и формированием напряженного пневмоторакса.

Для удаления накапливающегося экссудата в плевральную полость через восьмое-девятое межреберье помещают дренажную трубку (ее нижний конец помещают в сосуд с жидкостью, чтобы воздух не попадал в плевральную полость).

После этого производят ушивание раны грудной стенки наглухо, строго соблюдая послойность. Первый ряд узловых швов накладывают на плевру, внутригрудную фасцию и межреберные мышцы. Перед завязыванием последнего узла через эндотрахеальную трубку раздувают лёгкое, чтобы вытеснить воздух из полости плевры.

Разошедшиеся ребра сближают специальными швами, после чего сшивают поверхностные мышцы и собственную фасцию, а затем кожу с подкожной клетчаткой.

Резекция ребра чаще всего производится для дренирования плевральной полости при её эмпиеме. Разрез кожи, подкожной клетчатки и поверхностных мышц длиной 8—10 см проводят над VIII-IX ребром. При поднадкостничной резекции делают продольный разрез надкостницы по средине ребра длиной 4—5 см. Соответственно границам резекции делают два поперечных разреза. Все три разреза напоминают растянутую букву Н. Распатором Фа-рабефа отделяют надкостницу от передней поверхности верхнего и нижнего краев ребра.

От задней поверхности ребра надкостницу отделяют распатором Дуайена. Ребро перекусывают по краям освобождённого от надкостницы участка рёберными кусачками (ножницами). После этого задний листок надкостницы и париетальную плевру рассекают и производят эвакуацию гноя. В этом месте оставляют дренажную трубку.

Источник

Оказание помощи при ранении грудной клетки

В нашей жизни могут случиться различные непредвиденные ситуации. Быть застрахованным от несчастного случая не может никто. Часто, при авариях, падениях с высоты, бытовых травмах, при занятиях боевыми видами спорта имеет место поражение грудной клетки.

Это достаточно обширная группа повреждений, которая включает в себя не только переломы ребер, но и различные повреждения внутренних органов. Нередко такие повреждения приводят к значительной кровопотере, травматическому шоку, дыхательной недостаточности, что, в свою очередь, может повлечь серьезные осложнения здоровья и даже смерть.

Все травмы грудной клетки можно разделить на открытые и закрытые

Закрытые повреждения грудной клетки

- Переломы ребер:

- Боль в грудной клетке, которая усиливается при дыхании;

- Цианоз кожи и слизистых оболочек;

- Учащенное сердцебиение;

- В акте дыхания обе половины грудной клетки участвуют неравномерно;

- Грудная клетка деформирована;

- Локализация боли в месте перелома;

- Патологическая подвижность и костная крепитация.

О том как оказать первую помощь при переломах Вы можете прочитать в нашей статье.

- Сотрясение грудной клетки:

- Тахикардия, аритмия;

- Цианоз;

- Частое, поверхностное дыхание;

- Изменение глубины и ритма дыхания.

- Гемоторакс:

Симптоматика часто зависит от степени. Самый частый признак любого гемоторакса – повышения температуры тела после получения травмы грудной клетки. Так же могут нарастать явления гипоксии, одышка.

- Пневмоторакс:

- Резкое ухудшение общего состояния;

- Увеличение пульса, нарастание одышки;

- Кожные покровы холодные, цианотичные.

- Травматическая асфиксия.

- Нарастающая осиплость голоса;

- Цианоз верхней половины тела;

- Набухание яременных вен;

- Увеличение объема шеи;

- Быстрое развитие сердечно – сосудистой недостаточности.

- Травматическая асфиксия.

- Резкая синюшность кожи, особенно носогубного треугольника;

- Множество точечных кровоизлияний верхней половины туловища;

- Кашель с кровянистой мокротой;

- Расстройство слуха, зрения, осиплость голоса.

Так как в грудной клетке сосредоточены жизненно важные органы, повреждение которых может привести к тяжелым последствиям, неотложная помощь пострадавшим должна быть оказана незамедлительно.

Оказание доврачебной помощи при закрытой травме грудной клетки

- Вызвать скорую помощь;

- Придать пострадавшему полусидячее положение;

- Запретить говорить и глубоко дышать;

- Аккуратно освободить пострадавшего от стесняющей одежды (расстегнуть, разрезать);

- Если пострадавший без сознания, запрокинуть голову назад, слегка набок;

- Если пострадавший в сознании, принять обезболивающий препарат (анальгин, баралгин и тд);

- До приезда врача не отходить от пострадавшего, контролировать сознание, пульс.

Открытые травмы грудной клетки

Все открытые травмы грудной клетки делятся на: проникающие и непроникающие.

Непроникающие – обычно наносятся каким – либо предметом (ножом, палкой). У пострадавшего состояние удовлетворительное, кожа сухая, небольшой цианоз губ, во время вдоха присасывание воздуха не наблюдается, отсутствует кашель, кровохаркание.

Такие ранения не представляют угрозы для жизни, если не повреждены жизненно важные органы.

Первая помощь при не проникающем ранении грудной клетки

- Успокоить пострадавшего;

- Вызвать скорую помощь;

- Наложить на рану давящую повязку из любого подручного материала;

- До приезда скорой контролировать состояние пострадавшего.

Проникающие – значительно ухудшают состояние пострадавшего. Появляются:

- Выраженные боли в грудной клетке;

- Одышка, чувство нехватки воздуха;

- Кожа бледная, с цианотичным оттенком, особенно в области носогубного треугольника;

- Липкий, холодный пот;

- Прогрессирует падение артериального давления, нарастает тахикардия;

- В акте дыхания обе половины грудной клетки участвуют неравномерно;

- Во время вдоха воздух присасывается в рану;

- Возможно появление пенистой, кровянистой мокроты, кровохаркание.

Чаще всего проникающие ранения грудной клетки могут сопровождаться травмами таких органов, как:

- Легкие;

- Межреберные сосуды;

- Сердце;

- Диафрагма;

- Сосуды средостенья;

- Трахея, бронхи, пищевод;

- Органы брюшной полости.

Неотложная доврачебная помощь при проникающих ранениях грудной клетки

ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!

- Немедленно вызвать бригаду скорой помощи;

- Не отходить от пострадавшего ни на шаг, успокоить, усадить в полусидячее положение;

- Запретить глубоко дышать, говорить, есть, пить;

- На первое время, после обнаружения больного, рану следует прикрыть рукой;

- Далее приступают к наложению оклюзионной повязки из подручных материалов. Перед наложением повязки пострадавшего просят сделать глубокий выдох.

- Прилегающую к ране область обрабатывают раствором кожного антисептика (йод, хлоргексидин, зеленка);

- Кожу вокруг раны смазывают вазелином или любым жирным кремом (при наличии);

- Первый слой – любой кусок чистого бинта, марли или любой ткани так, чтобы края бинта отступали на 4-5 см от края раны; закрепить по краю лейкопластырем.

- Второй слой – любая клеенка, пакет, сложенный в несколько раз. Так же закрепляется лейкопластырем.

- Сверху вокруг туловища делается несколько туров бинта.

- При наличии в ране постороннего предмета, ни в коем случае, не пытаться его вытащить. Его нужно зафиксировать, обложив по краю салфетками и зафиксировать бинтом или лейкопластырем.

- Если рана состоит из 2-х отверстий ( вход и выход), повязка накладывается на обе раны.

- Если помощь пострадавшему оказывается спустя 40 – 50 минут, то до приезда медиков оклюзионная повязка накладывается в виде п – образного кармана, то есть крепится только с 3 – х сторон.

Любые ранения грудной клетки относятся к достаточно серьезным и опасным травмам. Поэтому правильные, четкие действия человека, который оказывает помощь пострадавшему, помогут сохранить здоровье и даже жизнь.

Источник