Современные методы терапии воспаления легких

Комплексный подход к лечению заболевания — основополагающий аспект терапии. Её объем зависит от тяжести состояния пациента. Лечение включает назначение медикаментов как антибактериальных, так и иных препаратов, направленных на устранение причины пневмонии и профилактику осложнений. Немедикаментозное лечение подразумевает режим, питание, физиопроцедуры. Тяжелое течение воспаления легких сопровождается дезинтоксикационной, гормональной противовоспалительной и госпитальной терапией, реанимационными мероприятиями.

Медикаментозная

При лечении пневмонии в первую очередь после постановки диагноза выбирают антимикробный препарат (АМП). На начальном этапе болезни невозможно применение этиотропной терапии. Это значит, что назначить лекарство, которое будет действовать непосредственно по плану на возбудителя не удается, по причине необходимости идентификации микроорганизма в течение минимум 18-24 часов.

Дополнительно необходимо определить чувствительность возбудителя к антибактериальным препаратам. На данный анализ потребуется 5-6 дней.

На основании возраста и жалоб пациента, анамнеза заболевания, тяжести воспаления и наличия осложнений, сопутствующих патологий, врач выбирает одну из рекомендованных схем (согласно клиническим протоколам).

Группами выбора для антибиотикотерапии являются макролиды, фторхинолоны и некоторые β-лактамы. Эти препараты способны обезвредить большинство бактерий, являющихся причинами внебольничной пневмонии. Эмпирическая терапия, исходя из тяжести течения заболевания, может проводится дома или в стационаре. При назначении перечня медикаментов на дому выбирают следующие средства:

• у пациентов без сопутствующих патологий, не принимавших последние 3 месяца АМП, — амоксициллины или макролиды (медикаменты на основе азитромицина, кларитромицина);

• у больных с интеркуррентными заболеваниями, отягощенным течением воспаления, принимавших последние 3 месяца АМП, — защищенные амоксициллины клавулановой кислотой) или макролиды (азитромицин, кларитромицин), или фторхинолоны (левофлоксацин, моксисифлоксацин, гемифлоксацин).

Антимикробные препараты для лечения пневмонии:

β-лактамные антибиотики

• Незащищенные амоксициллины (Амоксициллин, Амоксикар, Флемоксин солютаб)

• Защищенные амоксициллины (Амоксиклав, Аугментин, Амоклав)

• Цефуроксим аксетил (Зиннат, Зинацеф, Аксеф, Цефоктам)

Макролиды

• Кларитромицин (Фромилид, Клацид, Клабакс)

• Рокситромицин (Рулицин, Рулид, Ромик)

• Азитромицин (Азибиот, Сумамед, Азимицин)

Фторхинолоны (при легочной патологии)

• Левофлоксацин (Таваник, Лебел, Левоксимед)

• Моксифлоксацин (Моксифур, Авелокс, Симофлокс)

• Гемифлоксацин (Фактив)

Эффективность терапии оценивается по прошествии 48-72 часов. Если наблюдается положительная динамика, лечение продолжают. При ухудшении состояния врач меняет основной АМП.

Важно! Частая смена антибиотиков во время лечения может стать причиной развития резистентности и в будущем снизить эффект от антибиотиков.

Осложненные и тяжелые разновидности пневмонии купируются только в условиях стационара, и включают введение лекарственных средств в мышцу или в вену с целью ускорения действия средств.

Этиотропная

Если должного эффекта от лечения не наблюдается, и известен возбудитель, используют более точную этиотропную терапию.

Структура возбудителей воспаления легких разнообразна, классифицируют микроорганизмы следующим образом:

1. Пневмококки (St. pneumoniae), золотистый стафилококк (MRSA, MSSA), синегнойная палочка (Ps.aeruginosa) — составляют до 60% всех случаев заболевания.

2. Внутриклеточные микроорганизмы (М. pneumoniae, С. pneumoniae). Микоплазмы и хламидии инициируют 20-30% пневмоний и имеют атипичное течение.

3. Гемофильная палочка (Н. influenzae), Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumoniae у взрослых вызывают пневмонию в 5% случаев.

В структуре возбудителей внебольничной пневмонии лидирует пневмококк. Лечение подразумевает назначение защищенных β-лактамов, например, Аугментина, Амоксиклава, Уназина, Сулациллина. Спектр их активности включает стафило- и стрептококки, кишечную группу бактерий, гемофильную палочку, анаэробы.

При отсутствии устойчивости применяют цефалоспорины 3 поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефиксим, цефтибутен). Применяют и альтернативные вспомогательные препараты: макролиды (кларитромицин, азитромицин), фторхинолоны для лечения легочной патологии (левофлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин). В тяжелых случаях назначают резервные АПМ: ванкомицин, линезолид.

Важно! Применение нереспираторных фторхинолонов (пефлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин и др.) считается нерациональным.

Схожие принципы лечения и у внебольничной пневмонии, вызванной гемофильной палочкой или кишечной группой бактерий.

В случаях, когда возбудителем выступает золотистый стафилококк, особое внимание уделяют такому фактору, как MRSA/MSSA (метициллинрезистентный/чувствительный стафилококк). При чувствительной к метициллину разновидности MSSA применяют стандартную терапию, и выбирают один из следующих препаратов:

амоксициллин/клавуланат (Аугментин, Амоксиклав),

амоксициллин/сульбактам (Уназин, Сулациллин), цефалоспорины 3 поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефиксим, цефтибутен), линкозамиды (линкомицин, клиндамицин).

Если же форма пневмонии тяжёлая и обнаружен MRSA, то используют препараты резерва: линезолид, ванкомицин. Атипичные формы пневмонии лечат медикаментами из группы макролидов или тетрациклинов (доксициклин), или респираторных фторхинолонов.

Патогенетическая

Специфическая патогенетическая терапия актуальна при выявлении тяжелых и затяжных форм внебольничной пневмонии у взрослых. Патогенетическая терапия подразумевает:

• иммунозаместительную терапию;

• дезинтоксикационную терапию;

• лечение сосудистой недостаточности;

• лечение гипоксии или эффективная респираторная поддержка;

• коррекция перфузионных нарушений;

• лечение бронхиальной обструкции;

• противовоспалительная терапия.

В тяжелых случаях течения внебольничной пневмонии целесообразно усиление защитных сил. С данной целью ее можно вылечить применяя препараты иммуномодулирующего назначения (интерфероны, Левамизол, Зимозан, Диуцифон, Т-активин, Тималин, Полиоксидоний, Изопринозин).

Иммунозаместительная и иммуномодулирующая терапия назначается только по рекомендации врача, так как при сильном ослаблении организма пациента данный вид препаратов может ухудшить состояние.

При ассоциации бактерии и вируса в организме пациента целесообразно назначить антигриппозный у-глобулин, противовирусные средства (Рибавирин, интерфероны). Вирусную гриппозную пневмонию лечат препаратом Тамифлю.

В случае тяжелого стафилококкового воспаления проводят пассивную иммунизацию сывороткой (гипериммунная антистафилококковая) или стафилококковым антитоксином.

Из других способов патогенетической терапии важным является коррекция бронхиальной обструкции.

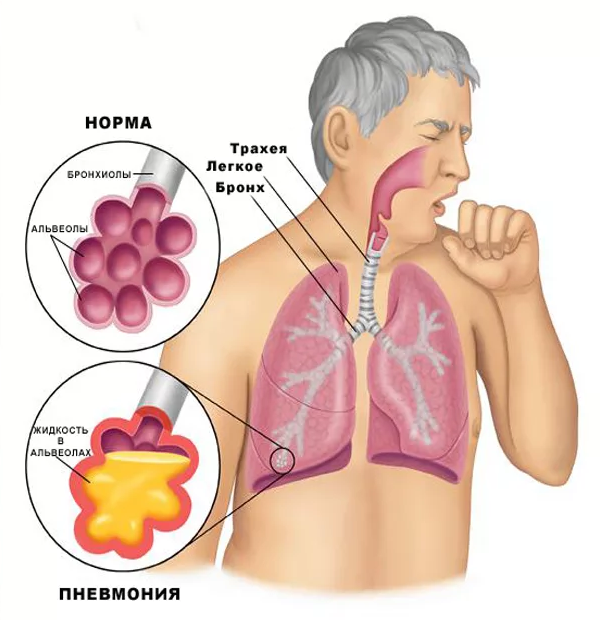

Возбудители пневмонии способствуют тому, что проходимость бронхов значительно уменьшается за счет сужения их просвета, особенно при атипичных формах воспаления.

Назначают Беродуал, Пульмикорт, Беротек, Сальбутамол, Атровент. Средства с бронхолитическим действием, т.е. направленные на расширение бронхов, лучше вводить ингаляционно. Так повышается их эффективность. Из таблетированных препаратов эффективны Теопэк и Теотард.

Используют средства, разжижающие мокроту: амброксол, АЦЦ, бромгексин Средство сочетанного действия Джосет позволяет расширить бронхи и облегчить выведение мокроты. Благоприятно воздействует и теплое щелочное питьё: молоко, минеральная вода.

К средствам неспецифической терапии относятся витамины А, С, Е, группы В. Также благоприятно влияют на восстановление организма адаптогены: элеутерококк, настойки лимонника и женьшеня.

Дезинтоксикационная

Данный вид терапии проводится с целью устранения токсического влияния на организм продуктов распада бактерий. Специфические процедуры, такие как внутривенные капельные вливания физиологического раствора, глюкозы проводятся при тяжелом состоянии. В большинстве случаев эффективным является обильное питьё.

Немедикаментозная

Наряду с лечением антибактериальными препаратами актуальна немедикаментозная поддержка организма. В первую очередь больным рекомендуют обильное щелочное питьё. Можно использовать теплое молоко или минеральную воду.

Эффективны дыхательные упражнения. Они улучшают дыхательную подвижность грудной стенки, укрепляют дыхательные мышцы. ЛФК проводят с помощью различных специальных приборов или непосредственно гимнастикой. Упражнения, так же как и другие вспомогательные мероприятия, начинают проводить не раньше 3 дня после нормализации температуры.

Возможно применение массажа (вибрационного или вакуумного). Данные процедуры проводятся также после стабильного улучшение состояния. Вибрационный массаж выполняется с помощью специальных вибромассажёров с заданной амплитудой. Для вакуумного массажа используют банки, которые благодаря созданию отрицательного давления улучшают местное кровообращение и вызывают рефлекторное раздражение, расширение сосудов. Такие процедуры облегчают дренирование лёгких, и уменьшают воспалительный процесс в альвеолярной ткани.

Физиотерапия

В качестве мероприятий, целью которых считается восстановление дренажной способности бронхов, улучшение отхождения мокроты и нормализация резистентности организма, используют физиотерапию.

Данное вспомогательное лечение назначается только после достижения показателей температуры 37°С. Среди процедур наиболее эффективными считаются:

• ингаляции бронхолитиков через небулайзер или ультразвуковой ингалятор;

• местная УВЧ терапия;

• местное УФО;

• электрофорез антимикробного препарата.

Источник

Основы антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у больных пожилого возраста

Какие возбудители пневмонии наиболее типичны у пожилых людей? Каковы принципы выбора антибиотиков у пожилых людей? Важным фактором риска развития острой пневмонии является пожилой и старческий возраст, что приобретает особое значение в связи с увеличе

Какие возбудители пневмонии наиболее типичны у пожилых людей?

Каковы принципы выбора антибиотиков у пожилых людей?

Важным фактором риска развития острой пневмонии является пожилой и старческий возраст, что приобретает особое значение в связи с увеличением продолжительности жизни в развитых странах. Пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста представляют серьезную проблему из-за значительной частоты, трудностей диагностики и лечения, высокой летальности. В возрастной группе старше 60 лет заболеваемость пневмонией составляет от 20 до 40 случаев на 1000 населения. В Москве распространенность внебольничных пневмоний среди лиц пожилого и старческого возраста составляет 17,4 на 1000. В последние годы отмечается тенденция к увеличению смертности от пневмонии; в середине 90-х годов она достигла отметки 18 на 100 тыс. населения.

Пневмония у лиц старше 60 лет обычно развивается в условиях анатомически измененной легочной паренхимы, нарушений вентиляции и перфузии. Возрастные изменения многих органов и тканей определяют снижение способности организма человека препятствовать проникновению патогенных микроорганизмов и противостоять развитию инфекционного процесса.

У пожилых людей инфекционное заболевание часто характеризуется скудной клинической симптоматикой: отсутствием острого начала, слабовыраженной лихорадочной реакцией, умеренными изменениями лейкоцитарной формулы. Иногда инфекция у таких пациентов протекает атипично и клинически может проявляться симптомами со стороны ЦНС (заторможенность, сонливость, слабость, нарушение сознания, изменения психики, головная боль, головокружения и т. д.), внезапным появлением или прогрессированием дыхательной, сердечной или почечной недостаточности.

Одна из особенностей больных пожилого и старческого возраста — это наличие двух или более сопутствующих заболеваний, которые, влияя как на патогенез пневмонии, так и на фармакокинетику лекарств, отягощают течение инфекционного процесса и увеличивают вероятность осложнений. У 80-90% пожилых больных наиболее часто встречаются сердечная недостаточность, хронические обструктивные заболевания легких, неврологические сосудистые заболевания, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, заболевания печени, опухоли.

Выбор антибактериальной терапии пневмонии, как правило, должен быть основан на этиологическом принципе, который может включать внебольничный и внутрибольничный характер пневмонии, наличие и специфику фоновой патологии, эпидемиологическую обстановку, особенности клинико-рентгенологической ситуации. Наиболее частым возбудителем внебольничной пневмонии, в том числе и у пожилых, остается S. pneumoniae, на долю которого приходится 30% и более случаев заболевания. Однако у пожилых больных возрастает роль грамотрицательных микроорганизмов, таких как H. influenzae (8–25%), E. coli, Рoteus spp., Kl. pneumoniae. Развитие нетяжелой пневмонии у лиц старше 60 лет чаще всего связывается с инфекцией S. pneumoniae, H. influenzae и аэробными грамотрицательными микроорганизмами. В этиологической структуре внебольничной пневмонии тяжелого течения доминируют S. aureus, P. aeruginosa, L. pneumophila и K. pneumoniae.

В практической медицине не всегда удается выявить возбудитель пневмонии из-за отсутствия у 30-35% больных (а у пожилых — более 50%) продуктивного кашля в ранние сроки заболевания и значительной продолжительности традиционных микробиологических исследований. Таким образом, основным подходом в терапии внебольничной пневмонии у пожилых является эмпирический выбор антибактериальных средств.

Лечение у лиц пожилого и старческого возраста сопряжено со значительными сложностями. Основным принципом лекарственной терапии в гериатрии должно быть применение только необходимых препаратов, обладающих наибольшей эффективностью при минимальном побочном действии. В то же время, кроме лекарственной терапии пневмонии и ее осложнений, лица старше 60 лет нередко нуждаются в приеме медикаментов для лечения сопутствующих заболеваний. Несмотря на то что политерапия может привести к увеличению частоты побочных действий, отмена антиаритмических, коронароактивных и некоторых других препаратов часто невозможна. Полипрогмазию следует воспринимать как особенность, свойственную пожилому возрасту.

С возрастом изменяется фармакокинетика лекарственных средств, что может привести к изменению фармакодинамических эффектов. Возрастное уменьшение проникновения лекарств в ткани в результате снижения объема распределения и снижения уровня тканевого кровотока может являться одной из причин недостаточной клинической и бактериологической эффективности антибиотиков у больных пожилого возраста. С возрастом уменьшается уровень метаболизма лекарств в печени в результате уменьшения массы печени, печеночного кровотока и активности микросомальных ферментов, что приводит к уменьшению клиренса и повышению сывороточных концентраций тех антибактериальных средств, которые в основном метаболизируются в печени. В результате атрофии коркового слоя почек с возрастом снижается уровень клубочковой фильтрации. У больных пожилого возраста экскреция многих лекарственных средств замедляется, что приводит к увеличению их концентрации в крови. Дозы антибактериальных препаратов, имеющих преимущественно почечный путь элиминации, у пожилых больных желательно корректировать в зависимости от индивидуальной величины клубочковой фильтрации. Это особенно важно для потенциально токсичных лекарств, таких как аминогликозиды, ванкомицин, карбенициллин, тикарциллин, тетрациклины.

Антибактериальная терапия должна быть ранней и адекватной по дозе, способу применения и длительности использования, а также корригируемой в процессе лечения в зависимости от клинического эффекта. Эффективность лечения в первую очередь зависит от правильного выбора антибактериального препарата и соответствия его этиологии заболевания. Кроме того, необходимо знать о наличии и возможности антибиотикорезистентности в данной ситуации, учесть тяжесть пневмонии, функциональное состояние печени или почек и риск развития побочных эффектов.

Тяжесть пневмонии также является одним из клинических ориентиров в выборе первоначального антибактериального препарата и путей его введения. При назначении антибактериальной терапии необходимо учитывать возможные побочные эффекты препаратов и избегать назначения лекарственных средств, которые могут вызвать нежелательные эффекты и ухудшить течение основного и сопутствующих заболеваний. Не рекомендуется применять антибиотики с бактериостатическим действием (тетрациклины, хлорамфеникол, сульфаниламиды), так как вследствие снижения защитных сил пожилого организма при лечении этими препаратами высока вероятность неполного бактериологического эффекта, что увеличивает риск развития рецидива инфекции и хронизации инфекционного процесса. Кроме того, при применении бактериостатиков повышен риск селекции устойчивых штаммов микроорганизмов и развития суперинфекции.

Имеющийся опыт свидетельствует о том, что в России тяжелые внебольничные пневмонии у пожилых часто лечат комбинациями из β-лактамов и аминогликозидов, что нельзя считать достаточно обоснованным. Аминогликозидные антибиотики не активны в отношении пневмококков и атипичных патогенов, малоактивны в отношении стафилококков. В качестве аргументов в пользу такой комбинации обычно ссылаются на возможность расширения спектра действия комбинации, проявление синергизма и преодоление возможной резистентности. Однако представление о высокой степени синергизма между бета-лактамами и аминогликозидами несколько преувеличено, так как эта комбинация не приводит к усилению клинического эффекта. Устойчивость грамотрицательных микроорганизмов к цефалоспоринам III поколения в настоящее время практически всегда ассоциируется с резистентностью к гентамицину и тобрамицину (в частности, в Москве). Кроме того, использование аминогликозидов должно сопровождаться контролем функции почек и слуха.

В нашей стране в течение многих лет при эмпирическом лечении пневмоний использовали внутримышечное введение пенициллина, однако, изменение спектра возбудителей с довольно высоким удельным весом гемофильной палочки, микоплазмы и других бактерий, нечувствительных к пенициллину, диктует изменение тактики антибактериальной терапии. Появление пенициллинорезистентных штаммов пневмококка, а также необходимость введения пенициллина каждые 3-4 часа требует замены препарата первой линии для лечения амбулаторных пневмоний.

Для лиц старше 60 лет чаще применяют антибиотики широкого спектра действия. Это оправданно из-за полиэтиологичности пневмоний у этого контингента, широкой распространенности ассоциаций грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Пероральное применение препаратов имеет ряд несомненных преимуществ перед парентеральным — в частности, оно безопаснее, проще и дешевле. Предпочтение следует отдать средствам с различными формами введения с использованием режима «ступенчатой» терапии.

В абсолютном большинстве случаев необходимо предпочесть монотерапию, преимущества которой состоят в уменьшении риска неадекватного взаимодействия антибактериальных средств, нежелательных взаимодействий с другими лекарственными средствами, риска развития токсических явлений, в облегчении работы медперсонала, снижении стоимости лечения.

В целях оптимизации антибактериальной терапии на основании многоцентровых исследований были предложены многочисленные алгоритмы лечения внебольничной пневмонии у пожилых больных. Так, С. В. Яковлев (1999) предлагает дифференцированный подход к терапии больных пожилого возраста, разделяя их на группы. Для амбулаторных пациентов без сопутствующей патологии препаратами выбора являются: амоксициллин/клавулановая кислота перорально и цефуроксим аксетил, как альтернативные средства — амоксициллин, ампициллин, доксициклин и грепафлоксацин. Для амбулаторных больных с сопутствующей патологией — цефтриаксон и грепафлоксацин. Амоксициллин/клавулановая кислота и фторхинолоны (ципрофлоксацин и офлоксацин) у данной категории больных являются альтернативными. У госпитализированных больных при нетяжелом и неосложненном течении пневмонии препаратами первого ряда являются цефуроксим или амоксициллин/клавуланат внутривенно. Альтернативными — грепафлоксацин, цефалоспорины III поколения (цефотаксим* или цефтриаксон) внутривенно, доксициклин. У госпитализированных больных при тяжелом течении — цефалоспорины III поколения внутривенно + макролид внутривенно. В качестве альтернативы в данной группе могут применяться фторхинолоны внутривенно.

В октябре 1998 года на VIII Национальном конгрессе по болезням органов дыхания (Москва) были представлены рекомендации по антибиотикотерапии у взрослых, разработанные Комиссией по антибактериальной политике при Минздраве РФ и РАМН, в соответствии с которыми для больных пневмонией в возрасте 60 лет и старше и с сопутствующими заболеваниями в качестве средств выбора рекомендуются «защищенные» аминопенициллины (ампициллин/сульбактам**, амоксициллин/клавуланат) или целафоспорины II поколения (цефуроксим-аксетин). Учитывая вероятность у данной группы пациентов хламидийной или легионеллезной инфекции, оправданным представляется комбинированное лечение с использованием макролидных антибиотиков.

При тяжелой внебольничной пневмонии, в том числе и у пожилых больных, средствами выбора являются парентерально вводимые цефалоспорины III поколения (цефотаксим или цефтриаксон) в комбинации с макролидами для парентерального введения (эритромицин, спирамицин). Приведенная комбинация перекрывает практически весь спектр потенциальных этиологических агентов тяжелой внебольничной пневмонии — как «типичных», так и «атипичных».

В Федеральном руководстве для врачей по использованию лекарственных средств (формулярная система) 2000 года в разделе «Противомикробные средства» для лечения внебольничной пневмонии у пациентов старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями рекомендованы амоксициллин/клавуланат или цефалоспорины II-III поколения + макролид. При клинически тяжелых пневмониях: бензилпенициллин + макролид парентерально, цефотаксим или цефтриаксон + макролид парентерально, фторхинолоны. При абсцедирующей пневмонии — ампициллин/сульбактам или амоксициллин/клавуланат, линкозамид + целафоспорины II-III поколения (или фторхинолоны), имипенем или меропенем.

В данных рекомендациях в основном перечислены группы препаратов (например, цефалоспорины III поколения, макролиды и т. д.) без конкретизации особенностей отдельных препаратов внутри группы и без учета разнообразных клинических, фармакокинетических и фармакоэкономических показателей. Без ущерба клинической эффективности с учетом характерных особенностей в каждой группе можно выделить наиболее оптимальные препараты для лечения внебольничной пневмонии. Так, из цефалоспоринов III поколения — цефтриаксон (длительный период полувыведения), из макролидов — спирамицин (парентеральная и пероральная формы введения), из линкозамидов — клиндамицин (активнее и безопаснее линкомицина и лучше всасывается при приеме внутрь). Из фторхинолонов предпочтительнее новые фторхинолоны (моксифлоксацин, левофлоксацин), так как ципрофлоксацин, пефлоксацин и офлоксацин характеризуются сниженной активностью против пневмококков. Карбапенемы целесообразно использовать как препараты выбора в случаях, угрожающих жизни больного, а также как препараты резерва при неэффективности предыдущей антибактериальной терапии.

Адекватный выбор первоначального антибактериального препарата имеет не только клиническое значение. Здесь нельзя также не учитывать экономические аспекты, особенно у пожилых больных, поскольку ошибка в выборе сама по себе влечет за собой экономические убытки.

В настоящее время все более актуальным становится вопрос стоимости эффективной терапии. Примерно 60% пациентов старше 65 лет относятся к льготной категории населения, имеющей право на бесплатное (или с 50%-ной скидкой) приобретение лекарственных препаратов. Поэтому вопрос правильного выбора с точки зрения фармакоэкономики и затратно-эффективного отбора лекарственного препарата для лечения пожилого человека приобретает не только медицинский, но и социальный характер.

Таким образом, основой лечения пневмоний является адекватная антимикробная терапия: учет соответствия назначаемого антибактериального средства выделенному или предполагаемому возбудителю; оптимальная дозировка; оптимизация путей введения препарата; учет осложнений заболевания и сопутствующей патологии; профилактика возможных побочных эффектов от применения препаратов; обоснованная длительность лечения; учет стоимости препарата.

Литература

1. Алексеев В. Г., Яковлев В. Н. Очерки клинической пульмонологии. М., 1998. С. 176.

2. Антибактериальная терапия пневмоний у взрослых. Учебно-метод. пособие для врачей. М.: РМ-Вести. 1998. С. 28.

3. Дворецкий Л. И. Пневмонии у больных пожилого и старческого возраста. М. РМЖ. 1998, т. 6. № 21. С. 1364-1372.

4. Дворецкий Л. И., Лазебник Л. Б., Яковлев С. В. Диагностика и лечение бактериальных инфекций у пожилых // М.: Универсум Паблишинг, 1997. С. 54.

5. Ноников В. Е. Пневмонии в пожилом и старческом возрасте // М. Ж. Клинич. геронтол. / 1995, № 1. С. 9-13.

6. Федеральное руководство для врачей по использованию лекарственных средств (формулярная система). Раздел 5: «Противомикробные средства»/ М. 2000.

7. Яковлев С. В. Внебольничная пневмония у пожилых: особенности этиологии, клинического течения и антибактериальной терапии. М.: РМЖ. т. 7, № 16. С. 763-768.

Обратите внимание!

- Пневмония у лиц старше 60 лет обычно развивается в условиях анатомически измененной легочной паренхимы, нарушенной вентиляции и перфузии

- Основным принципом лекарственной терапии в гериатрии должно быть применение только необходимых препаратов, обладающих наибольшей эффективностью при минимальном побочном действии

- Антибактериальная терапия должна быть ранней и адекватной по дозе, способу применения и длительности использования

- Тяжесть пневмонии также является одним из клинических ориентиров в выборе первоначального антибактериального препарата и путей его введения

- Предпочтение в абсолютном большинстве случаев отдается монотерапии

* В России производится под торговым названием Цефосин®

** В России производится под торговым названием Сультасин®

Источник