14. Тактика при аспирации желудочного содержимого в дыхательные пути

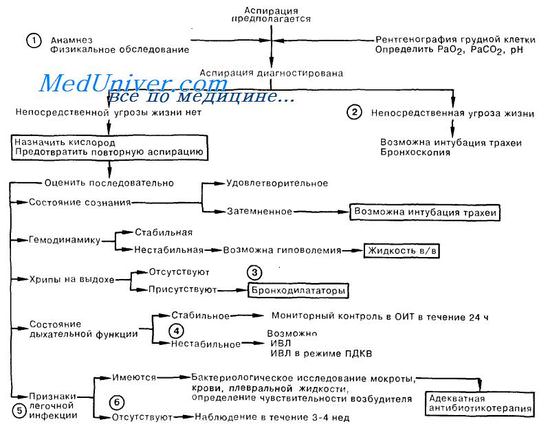

Тактика при аспирации желудочного содержимого в дыхательные пути:

1.Очистить содержимое полости рта, глотки, трахеи с помощью электроотсоса;

2.Провести интубацию трахеи и перевести больного на ИВЛ 80% кислородом;

3.Промыть трахеобронхиальное дерево. Для этого через эндотрахеальную трубку вводят 5-20 мл комнатной температуры физиологический раствор хлорида натрия с последующим его отсасыванием. После введения раствора в трахею продолжают ИВЛ, вибрационный массаж. Промывание проводят через каждые 15 мин;

4.Внутривенное введение глюкокортикостероидов, бронходилататоров, антибиотиков.

15. Тактика действий при анафилаксии

Аллергические реакции немедленного типа – анафилаксия. При анафилактических реакциях могут быть поражены респираторная, сердечно-сосудистая и желудочно-кишечная системы, а также кожные покровы. Наиболее частыми симптомами являются: кардиоваскулярный коллапс, ларинго- и бронхиолоспазм, крапивница, ангионевротический отек. Анафилаксия может возникнуть в любой момент в ответ на введение в организм любого вещества, в том числе и общего анестетика.

Тактика при анафилактических реакциях:

1.Прекращение введение антигена, прекращение введения всех анестетиков;

2.Освобождение дыхательных путей больного и оксигенотерапия, решение вопроса об интубации трахеи и ИВЛ;

3.Внутривенное введение адреналина (0,1-2,0 мл);

4.Инфузионная терапия – введение кристаллоидов со скоростью до 20 мл/кг в час под контролем показателей периферической гемодинамики;

5.Внутривенное введение глюкокортикоидов (преднизолон 5-20 мг/кг);

6.Внутривенное введение антигистаминных препаратов (димедрол, супрастин);

7.Внутривенное введение эуфиллина (5 мг/кг в течение 20 мин при стойком бронхоспазме).

МЕХАНИЗМ НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ТАКТИКА ТЕРАПИИ

Гипотензия – может быть обусловлена следующими основными механизмами: 1) малым сердечным выбросом за счет гиповолемии, депрессии сократимости миокарда (общие анестетики в той или иной дозе приводят к депрессии миокарда); 2) резким изменением тонуса сосудов (к расширению сосудов приводят все общие анестетики, за исключением кетамина; а также боль); 3) нарушением возбудимости и проводимости миокарда (нарушают возбудимость и проводимость миокарда все общие анестетики в той или иной дозе; гипоксия). Интенсивная терапия при гипотензии должна начинаться немедленно, быть комплексной и включать:

А) устранение этиологического фактора (прекратить или уменьшить подачу общего анестетика, прервать болевую импульсацию, остановить кровотечение, обеспечить адекватный газообмен организма);

Б) увеличить объем циркулирующей крови за счет инфузии кристаллоидов и коллоидов;

В) увеличить сердечный выброс (применение в-адреномиметиков, глюкокортикоидов);

Г) восстановить тонус сосудов (назначить а-адреномиметические препараты);

Д) борьба с нарушениями возбудимости и проводимости миокарда (с сердечными аритмиями) – антиаритмическая терапия. Антиаритмическая терапия проводится дифференцированно, в зависимости от вида аритмии, и может включать как применение фармакологических препаратов, так и электроимпульсную терапию.

При остановке кровообращения немедленно прекратить подачу общих анестетиков, произвести интубацию трахеи, ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции 80 % кислородом, закрытый массаж сердца, внутривенно струйно адреналин, атропин, преднизолон, натрия гидрокарбонат, инфузионная терапия кристаллоидами, по показаниям – электроимпульсная терапия.

Под местной анестезией понимается обратимое угнетение всех видов чувствительности в определенном участке человеческого тела при полном сохранении сознания.

Преимущества местной анестезии:

отсутствие необходимости в сложном оборудовании;

малая токсичность препаратов, применяемых для местной анестезии, по сравнению с препаратами для общей анестезии;

небольшой риск оперативного вмешательства и анестезии у неподготовленных больных и у больных с полным желудком;

сохранение длительного безболевого периода;

Местная анестезия находит все большее применение в клинической практике, растет удельный вес операций, выполняемых под местной анестезией. Простота, доступность, экономичность, относительная безопасность (летальность от методов местной анестезии при группе анестезиологического риска 1 составляет 1 смертный случай на 1 миллион проведенных анестезий) способствуют широкому применению методов местной анестезии в современной анестезиологии.

К недостаткам местной анестезии можно отнести невозможность управления жизненно-важными функциями организма при обширных и травматических вмешательствах;

отсутствие мышечной релаксации, что создает трудности ревизии органов брюшной полости;

не всегда можно добиться полного обезболивания;

нежелательный момент “присутствия больного на собственной операции”.

Противопоказания к местной анестезии:

Аллергия и повышенная чувствительность к местным анестетикам.

Психические заболевания и психомоторные возбуждения, состояние алкогольного опьянения.

Ранний детский возраст.

Необходимость использования миорелаксантов.

Категорический отказ больного от применения местного обезболивания.

Инфицирование тканей и деформации в местах предполагаемой блокады.

Поражения нервной системы.

Эмоциональная неустойчивость больного и отсутствие должного контакта с больным.

В качестве препаратов для местной анестезии используются местные анестетики – фармакологические средства, вызывающие местную анестезию. Местноанестезирующие средства – это лекарственные вещества, временно подавляющие возбудимость окончаний чувствительных нервов и блокирующие проведение импульсов по нервным волокнам и вызывающие местную или регионарную потерю чувствительности. В отличие от общих анестетиков, местные анестетики, в применяемых дозах, не вызывают потери сознания. Группа местноанестезирующих средств объединяет различные классы органических веществ, большинство из них – азотистые соединения. В настоящее время местные анестетики по химической структуре подразделяются на две группы: сложные эфиры ароматических кислот и сложные амиды кислот.

Анестетики группы сложных эфиров быстрее подвергаются гидролизу в тканях, поскольку эфирные связи нестойки. В крови их гидролиз ускоряется псевдохолинэстеразой. Анестетики этой группы действуют коротко. К анестетикам группы сложных эфиров относятся: кокаин, дикаин, анестезин и новокаин.

Местные анестетики группы амидов медленнее инактивируются в организме, действуют более длительно. Главное их достоинство – то, что они лучше диффундируют в ткани на месте инъекции, действуют быстрее, обладают большей зоной анестезии и более прочным взаимодействием с тканями, что препятствует поступлению местного анестетика в ток крови. К сложным амидам кислот относятся: лидокаин, тримекаин, мепивакаин, прилокаин, бупивакаин, этидокаин, артикаин, анилокаин, ропивакаин.

Местные анестетики предотвращают деполяризацию нервной мембраны, которая необходима для распространения нервного импульса. Чувствительность нервных волокон к действию местных анестетиков тем выше, чем меньше их диаметр. По-видимому, это объясняется относительным увеличением поверхности волокна при уменьшении его диаметра. Поскольку информация с рецепторов различных видов чувствительности передается в ЦНС по волокнам различного строения и диаметра, к действию местных анестетиков наиболее чувствительны безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна. Поэтому под действием местных анестетиков сначала происходит утрата болевой, затем температурной, тактильной, проприоцептивной чувствительности, и только после этого наступает двигательный паралич. Нервная проводимость после окончания анестезии восстанавливается в обратной последовательности.

Все местные анестетики вызывают вазодилятацию. С целью противодействовать этому эффекту, а также замедлить всасывание и уменьшить резорбтивный эффект местных анестетиков, часто к растворам местных анестетиков добавляют адреналин из расчета 1:200 000 т.е.1 капля 0,1% раствора адреналина на 10 мл местного анестетика.

Источник

При аспирации желудочного содержимого первая помощь

1. К первой группе факторов, предрасполагающих к аспирации желудочного содержимого, относятся: увеличение объема желудочного содержимого или повышение внутрижелудочного давления, наблюдаемые при обструкции привратника или асците. Факторы, которые позволяют осуществиться забросу содержимого желудка в глотку или провоцирующие этот заброс, составляют вторую группу. К ним относят грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, а также введение гастроскопа. К третьей группе предрасполагающих факторов относят нарушения функции глотки, наступающие, например, при коме или местной анестезии и допускающие движение жидкого желудочного содержимого в трахею. Профилактика имеет решающее значение; среди больных с подтвержденной аспирацией смертность достигает 50%. Важное значение имеет тщательный уход за больными из группы риска по этому осложнению. Например, введение назогастрального зонда не всегда позволяет эффективно эвакуировать желудочное содержимое, но может привести к функциональной несостоятельности желудочно-пищеводного соединения, а также спровоцировать рвоту во время его введения. При уходе за больным, находящимся в полукоматозном состоянии, ему следует придать положение «лежа на боку» со слегка опущенной головой, а при кормлении через назогастральный зонд голову больного следует приподнять. При нарушении глотания или затемненном сознании иногда приходится вводить больному эндотрахеальную трубку с манжеткой.

2. Нередко диагноз аспирации ставится лишь методом исключения, но иногда медицинский персонал может быть свидетелем рвоты и аспирации у больного; или желчь обнаруживают в виде примеси в трахеальном секрете либо в виде пятен на подушке. Аспирация может представлять немедленную угрозу жизни больного; в зависимости от характера и количества может вызвать частичную или полную обструкцию дыхательных путей; признаками асфиксии в этом случае являются судорожные дыхательные движения либо апноэ. Решающую роль играет немедленное удаление аспирата всеми доступными методами; следует прочистить пальцем глотку, опустить голову больного, отсосать аспират или провести прямую ларингоскопию.

3. Другим вариантом клинической картины является прогрессирующее угнетение дыхания и гемодинамическая нестабильность в течение первых 24 ч. Химическое раздражение кислым желудочным содержимым, особенно если его рН менее 2,5, приводит к воспалению и отеку. Часто встречающаяся гиповолемия требует коррекции в/в введением жидкости. Хрипы на выдохе указывают на обструкцию бронхов малого калибра. Лечение заключается во введении эуфиллина в/в и орципреналина ингаляционно. Противоречивые данные об эффективности кортикостероидов при аспирации не позволяют рекомендовать их широкое применение; однако показанием к введению стероидов может быть резистентное к другим препаратам повышение сопротивления дыхательных путей.

4. Признаками продолжающегося нарушения дыхательной функции являются тахипноэ, тахикардия, гипоксия при вдыхании воздуха с высоким содержанием кислорода, а также часто встречающееся после аспирации чередование гиперкапнии с гипокапнией. В ходе лечения может возникнуть необходимость эндотра-хеальной интубации и проведения ИВЛ.

5. Непосредственной реакцией на аспирацию, даже в отсутствие инфекции, может быть лихорадка, лейкоцитоз и увеличение вязкости мокроты. Легочная инфекция развивается чаще всего в течение 2—14 сут после аспирации. Распознать инфекционное осложнение позволяют ухудшение состояния больного, обнаружение возбудителя в мазке или при бактериологическом исследовании мокроты и/или крови, плевральной жидкости, а также появление или увеличение ранее имевшихся инфильтратов на рентгенограмме грудной клетки. Выбор антибиотика зависит от возбудителя, обнаруженного при бактериологическом исследовании, и определения его чувствительности. При необходимости антибиотикотерапию начинают до получения результатов таким образом, чтобы назначаемые препараты были эффективны в отношении внебольничных анаэробных возбудителей, а также действовали на возбудителей больничных аэробных и анаэробных инфекций. Профилактически антибиотики назначают лишь в случае аспирации желудочных масс, заведомо содержащих большое количество патогенных микроорганизмов.

6. Даже в отсутствие признаков инфекции при аспирации желудочного содержимого наблюдение за больным должно продолжаться 3—4 нед, так как иногда легочная инфекция может развиться более чем через 2 нед после эпизода аспирации.

Источник

Аспирационный синдром

В.Е. Волков, проф., С.В. Волков, проф., Н.Н. Чеснокова

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

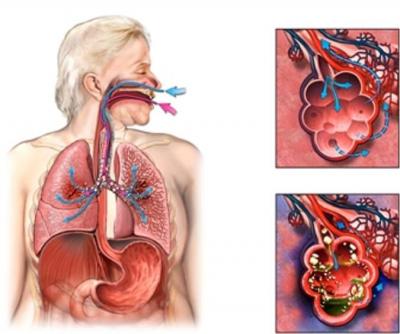

Аспирационный синдром в большинстве случаев – внезапное попадание в дыхательные пути (аспирация) кислого желудочного содержимого, вызывающего ожог дыхательных путей и часто сопровождающегося развитием у больного критического состояния. Впервые это жизнеопасное осложнение описано С.Л. Мендельсоном в 1946 г. как неотложное состояние вследствие массивной аспирации желудочного содержимого у рожениц, при родах под общим обезболиванием. Хотя с тех пор прошло более 7 десятилетий, многие вопросы, касающиеся профилактики, неотложной диагностики и лечения синдрома остаются нерешенными, что подтверждается высокой летальностью – ≥40–50% [4].

Этиология и патогенез

В основе развития синдрома лежат аспирация желудочного содержимого, что приводит к химическому ожогу дыхательных путей и альвеол в результате воздействия хлористого водорода со свойствами сильной кислоты, а также обструкция дыхательных путей рвотными массами. Развивается обструктивная (асфиксическая) форма острой дыхательной недостаточности с возможностью летального исхода в течение нескольких минут, реже – часов и дней.

Считается, что для развития синдрома Мендельсона достаточно попадания в дыхательные пути 20–30 мл желудочного сока, имеющего низкий рН. Химический ожог слизистой оболочки дыхательных путей сопровождается повреждением эпителия трахеи, бронхов, бронхиол, стенок альвеол и эндотелия легочных капилляров. Степень повреждающего действия находится в прямой зависимости от кислотности и количества аспирированного желудочного сока. Вследствие кислотного ожога происходит экстравазация плазменной части крови в легочный интерстиций, а также в полость альвеол, что приводит к отеку легких и развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Нарастание отека слизистой бронхов и бронхиол быстро вызывает бронхолегочную обструкцию, проявляющуюся распространенным бронхиолоспазмом и перенаполнением жидкостью альвеол, что ведет к развитию гипоксии вследствие острой дыхательной недостаточности.

Деструктивные изменения в легких, проявляющиеся повреждением эпителиального и эндотелиального слоев и отека, могут возникать под воздействием желудочного сока при рН 2,5–5,0, а также при попадании в дыхательные пути желчи, желудочных ферментов и других агрессивных компонентов [1]. При массивной аспирации желудочного или пищеводного содержимого у больного может быстро развиться асфиксический синдром, при котором первостепенное значение приобретает механический фактор; одновременно возникает обструкция трахеи, бронхов и бронхиол. Кроме обструкции, указанные легочные макроструктуры подвергаются химическому воздействию, что усугубляет тяжесть повреждения тканевых структур легких. Помимо этого, аспирация инфицированного содержимого из ротоглотки, а при кардиоспазме и кардиостенозе – из резко расширенного атоничного пищевода приводит к развитию пневмонита, при котором поражаются в основном нижние доли легких вплоть до развития абсцессов различной величины.

Аспирация желудочного содержимого или регургитация содержимого пищевода возможны при нарушении сознания (наркоз, опьянение, действие седативных средств, кома, горизонтальное положение больного). У всех больных перед экстренным оперативным вмешательством, при родах предполагается наличие содержимого в желудке, когда нарушена его эвакуация из желудка в кишечник. У больных кардиоспазмом и кардиостенозом, при которых обычно показана плановая операция под наркозом, почти всегда в пищеводе имеется жидкость. Аспирации способствует высокое внутрибрюшное и внутрижелудочное давление, например, при увеличении объема живота, обусловленном острым расширением желудка, различными видами острой кишечной непроходимости, острым панкреатитом, перитонитом и др.

К регургитации и аспирации нередко предрасполагают декомпенсированный стеноз привратника язвенной и раковой этиологии, а также атония кардиального сфинктера у больных, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Если не проведена своевременная декомпрессия желудка и пищевода, во время наркоза, чаще – в период интубации происходит массивная аспирация желудочного содержимого, что нередко сопровождается остановкой сердца.

Клиника и диагностика

Аспирационный синдром характеризуется острой дыхательной недостаточностью, обусловленной ларингоспазмом или бронхоспазмом, астматическим состоянием. Эти нарушения обычно возникают вслед за аспирацией или спустя 1–6 ч, реже – 12 ч, что проявляется возрастающим беспокойством больного, экспираторной одышкой, тахикардией и цианозом. В большинстве случаев аспирационный синдром сопровождается падением артериального давления (АД) и другими нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца. Отмечается стойкость цианоза, который не устраняется даже при подаче кислорода 100% концентрации. При аускультации легких выслушиваются свистящие, а в нижних отделах – крепитирующие хрипы. При прогрессировании острой дыхательной недостаточности Ра02 снижается до 35–45 мм рт. ст., возрастает легочное сосудистое сопротивление.

При дальнейшем прогрессировании аспирационного синдрома его клинические проявления со стороны легких соответствуют клинике острого респираторного дистресс-синдрома. При рентгенологическом исследовании у больных с аспирационным синдромом удается выявить так называемое «шоковое легкое»: участки пониженной воздушности, диффузное затемнение легочной ткани.

При аспирации желудочного содержимого, имеющего умеренную кислую или нейтральную реакцию, синдром может протекать относительно благоприятно. При небольшой по объему аспирации она чаще ограничивается повреждением нижней доли правого легкого, проявляясь клинической картиной правосторонней нижнедолевой пневмонии.

Неотложная помощь

При развитии аспирационного синдрома следует быстро опустить головной конец кровати или операционного стола для оттока желудочного содержимого из ротоглотки, после чего очистить ее полость электроотсосом или тампоном, фиксированным с помощью корнцанга. Необходимо срочно произвести интубацию трахеи после предварительного осмотра голосовой щели с помощью ларингоскопа. Приподнимание головы и туловища в этот момент может предотвратить возможность повторной аспирации. После введения в трахею интубационной трубки следует надуть ее манжетку, что позволяет предотвратить повторное попадание в дыхательные пути желудочного содержимого.

Уже в первые минуты аспирации больной нуждается в сердечно-сосудистой реанимации. После интубации необходимо быстро удалить аспират из дыхательных путей с помощью катетера, введенного через интубационную трубку и соединенного с электроотсосом. Необходимо стремиться к полному удалению аспирата из трахеи и бронхов. Срочное отсасывание аспирата из трахеи и бронхов, а также откашливание его больным намного эффективнее восстанавливают проходимость дыхательных путей, чем бронхоскопия, произведенная через 30–60 мин после аспирации. После экстренных лечебных мероприятий необходимо приступить к выполнению бронхиального лаважа, для чего используют небольшое количество 0,9% раствора хлорида натрия (10–15 мл) с добавлением натрия бикарбоната (1 ампула – 44 ммоль). Общее количество раствора доводят до 30–50 мл. Использование большого объема жидкости для лаважа противопоказано, так как это может привести к оттеснению аспирата в более глубокие отделы дыхательных путей вплоть до альвеол [2].

В начальный период бронхолегочной аспирации обычно используют чистый кислород. При отсутствии эффективного спонтанного дыхания проводят искусственную вентиляцию легких, поддерживая насыщение артериальной крови кислородом на уровне 90–95%. С целью устранения шока и бронхоспазма внутривенно вводят гидрокортизон в дозе 150–200 мг или дексаметазон в дозе 4–8 мг, 10 мл 2,4% раствора эуфиллина. Показано также введение антигистаминных препаратов (30 мг димедрола или 20–40 мг супрастина), при низком АД – введение допамина в дозе 10–15 мкг/кг•мин. Выполняют инфузии изотонических электролитных и коллоидных растворов, свежезамороженной плазмы (200–400 мл), 20% раствора глюкозы (10–20 мл) и гепарина в дозе 5000– 10 000 ЕД [4].

При стабилизации состояния больного целесообразна санационная бронхоскопия с помощью фиброскопа, введенного через интубационную трубку. Бронхоскопия должна завершаться промыванием бронхов раствором глюкокортикоидов (гидрокортизон, дексаметазон) и введением антибиотиков (гентамицин и др.). Необходимо сохранение кашлевого толчка, при котором опорожнение бронхов более эффективно. Обязательно выполняют вибромассаж грудной клетки, мониторинг деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. После восстановления адекватного спонтанного дыхания осуществляют экстубацию.

Профилактика

Перед экстренной операцией медсестра и врач опорожняют желудок больного с помощью зонда. Больных не следует поить и кормить перед любым оперативным вмешательством, особенно когда требуется наркоз. Обязательно проводят премедикацию, предусматривающую введение атропина в дозе 0,1 мг на 10 кг массы тела.

При выполнении интубации необходимо соблюдение следующих мер: придание голове возвышенного положения, надавливание на перстневидный хрящ, что обеспечивает сдавление пищевода между трахеей и позвоночником (прием Селлика). Этот прием применяют сразу после преоксигенации кислородом 100% концентрации до введения мышечных релаксантов и заканчивают после интубации трахеи и раздувания манжетки. Если в момент интубации отмечается поступление желудочного содержимого в глотку, надо ввести интубационную трубку в пищевод и раздуть манжетку [4]. После санации ротоглотки необходимо выполнить интубацию трахеи запасной интубационной трубкой. Затем необходимо ввести в желудок зонд. Следует помнить, что аспирация небольшого количества желудочного содержимого может оказаться незамеченной, поэтому во время наркоза и после его окончания тщательно высушивают легкие. После экстубации с помощью ларингоскопа осматривают ротоглотку и при необходимости производят санацию. Экстубацию выполняют только при восстановлении мышечного тонуса и сознания.

К сожалению, во всех руководствах по анестезиологии и реанимации первостепенная роль при аспирационном синдроме отводится интубации трахеи. Однако клиническая практика показывает, что в данной критической ситуации выполнить интубацию трахеи в некоторых случаях по разным причинам не удается. Поэтому этот метод не может рассматриваться в качестве метода «последней надежды». К тому же аспирационный синдром может развиться у лиц, которым наркоз не требуется (состояние опьянения, затекание в ротоглотку содержимого пищевода при кардиоспазме, остром расширении желудка и др.). Такие больные при невозможности интубации трахеи или неудачной интубации нуждаются в выполнении крикотиреоидотомии (коникотомии).

Изложенное позволяет заключить, что:

- Аспирационный синдром – тяжелое жизнеугрожающее состояние, при котором требуется быстро произвести интубацию трахеи. При неудачной интубации больному показана срочная трахеостомия, а при невозможности ее выполнения – крикотиреоидотомия. Летальность при аспирационном синдроме достигает ≥40–50%.

- Спонтанная аспирация желудочным содержимым часто встречается при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости (перитонит, острая кишечная непроходимость и др.) у больных с жидкостью в полости желудка во время интубации, зондирования желудка, после экстубации. Это осложнение возможно при кардиоспазме и кардиостенозе вследствие регургитации содержимого из расширенного атоничного пищевода, при недостаточности кардиального сфинктера у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и у пациентов, перенесших тотальную гастрэктомию с формированием еюноэзофагеального анастомоза.

- Профилактические мероприятия включают в себя подъем головного конца кровати, установление назогастрального зонда до операции. Интубация трахеи должна производиться с использованием приема Селлика и раздуванием манжетки эндотрахеальной трубки.

Источник