Кишечные инфекции

Роза Исмаиловна Ягудина, д. фарм. н., проф., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики и зав. лабораторией фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Евгения Евгеньевна Аринина, к. м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

С наступившим летом тема нашей статьи приобрела особую актуальность. Кишечные инфекции — это целая группа инфекционных заболеваний, поражающих в основном желудочно-кишечный тракт. Острые кишечные инфекции по своей распространенности уступают только острым респираторным заболеваниям. Пик заболеваемости обычно приходится на лето, но и в холодное время года часто встречаются кишечные инфекции, вызываемые преимущественно вирусами. Однако наиболее частая причина возникновения этих заболеваний — попадание возбудителей инфекции с загрязненными продуктами и водой в желудочно-кишечный тракт.

Всего в настоящее время известно около 30 инфекционных кишечных заболеваний. К наиболее распространенным относятся:

- пищевая токсикоинфекция (в основном стафилококковой этиологии)

- сальмонеллез

- дизентерия

- энтеровирусная и ротавирусная инфекция

- холера

По степени опасности их можно условно разделить на неопасные, опасные и особо опасные. Так, к неопасным относят пищевую токсикоинфекцию (ПТИ), а к особо опасным — холеру, брюшной тиф и т. д. Но это не значит, что так называемая «неопасная» ПТИ не наносит серьезного ущерба организму и не приводит к осложнениям.

Осложнения кишечных инфекций:

- бактериальные инфекции органов дыхания и среднего уха

- дисбактериоз кишечника

- кишечное кровотечение

- перфорация стенки кишки

- инвагинация кишечника

- бактериально-токсический шок

Возбудители кишечной инфекции

Помимо инфекционных агентов из естественной среды источником заражения может стать уже заболевший человек. Выделяя большое количество патогенных микроорганизмов (микробы выделяются с испражнениями, рвотными массами, иногда с мочой), больной заражает предметы, находящиеся вокруг, и, если не соблюдать меры предосторожности, может возникнуть цепная реакция в распространении инфекции.

Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способы подолгу существовать в почве, воде и на различных предметах (ложках, тарелках, дверных ручках и мебели). Инфекционные микроорганизмы во внешней среде не только не погибают, но и сохраняют способность к размножению, а размножаются они наиболее активно в теплых и влажных условиях. Однако самая благоприятная среда для развития бактерий — это кисломолочные и мясные продукты.

Установлена связь отдельных форм острых кишечных инфекций с видами пищи. Так, дизентерия чаще возникает при употреблении молока и молочных продуктов, а кишечные инфекции, вызванные стафилококком, — при употреблении молочных продуктов и кондитерских изделий с кремом. Иерсиниозы обычно развиваются при употреблении сырых овощей, салатов и другой растительной пищи.

Возбудителями кишечных инфекций могут быть как бактерии (сальмонеллы, шигеллы, иерсинии, энтеропатогенные кишечные палочки, стафилококки), так и их токсины (пищевые токсикоинфекции). Вирусы (ротавирусы, энтеровирусы, астровирусы, парвовирусы) пока на втором месте по частоте встречаемости, однако в последнее время вирусные инфекции получают всё более широкое распространение. И на последнем месте — простейшие (лямблии, амебы, бластоцисты).

После попадания патогенов в организм человека, как правило, проходит бессимптомный инкубационный период, который продолжается от 6 до 48 часов — от попадания микроорганизмов в ротовую полость до момента поступления их в кишечник, где происходит их бурное размножение. После того как патогенные микроорганизмы размножились, начинается стадия клинических проявлений.

Наступает острый период — от 1 до 14 дней, в это время клинические проявления со стороны ЖКТ выражены максимально. Как правило, период заканчивается, когда нормализуется температура и прекращается ведущий симптом (понос или рвота).

Период реконвалесценции — не менее 2 недель, а в некоторых случаях при отсутствии лечения до нескольких лет. В этот период функция желудочно-кишечного тракта, как правило, восстанавливается не полностью — может быть неустойчивый стул.

В основном все кишечные инфекции протекают с достаточно похожими симптомами. Они всегда начинаются внезапно. В самом начале заболевания появляется резкая слабость, вялость, снижение аппетита, головная боль, повышение температуры — неспецифические симптомы, которые могут напоминать симптомы респираторных вирусных инфекций. Однако вскоре возникают тошнота, рвота, схваткообразные боли в животе, понос с примесью слизи, гноя или крови (например, при дизентерии), также могут беспокоить жажда и озноб. Среди клинических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, как правило, сильнее всего выражены симптомы, связанные с пораженным органом:

- тошнота, рвота и боли в эпигастральной области (при гастрите);

- понос (при энтерите);

- рвота и понос (при гастроэнтерите);

- кровь в стуле и его нарушения (при колите);

- поражения всего кишечника (при энтероколите).

Одно из самых неблагоприятных последствий кишечной инфекции — это дегидратация организма из‑за рвоты и/или поноса и, как следствие, нарушение водно-электролитного обмена. Результатом резкой дегидратации может стать даже шок.

Однако иногда кишечные инфекции могут не иметь видимых симптомов, но сопровождаются выделением возбудителей. В плане распространения инфекции такое носительство наиболее опасно: ничего не подозревающий человек становится постоянным источником инфекции, заражая окружающих.

Врачу важно провести дифференциальную диагностику между кишечной инфекцией и соматическими заболеваниями со сходными симптомами: диареей, связанной с приемом лекарственных препаратов, острым аппендицитом, инфарктом миокарда, пневмонией, внематочной беременностью и т. д.

Диагностика и лечение кишечной инфекции

- Выделение из крови возбудителя и его антигенов (токсинов)

- Бактериологическое исследование: выделение и типирование возбудителя в посевах кала, других биологических секретов и экскретов организма больного

- Вирусологическое исследование: выделение вируса из кала в посевах на культуре клеток или при электронной микроскопии

- Микроскопическое исследование: обнаружение паразитов в мазках нативного кала после обработки специальными красителями

- Выявление сывороточных антител к антигенам возбудителя и роста их титра: серологическое обследование с использованием специальных диагностикумов в реакциях (РПГА, РИГА, ИФА и т. п.); прирост титра в 4 раза.

Основные принципы терапии кишечных инфекций:

- борьба с возбудителем (антибактериальная терапия);

- борьба с обезвоживанием (как правило, для устранения недостатка жидкости пациентам назначают солевые растворы);

- устранение диареи (энтеросорбенты);

- соблюдение щадящей диеты (исключение свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, сладкого).

Во время болезни необходимо соблюдать диету, помогающую замедлить перистальтику кишечника. Рекомендуются продукты с высоким содержанием танина (черника, черемуха, крепкий чай); вещества вязкой консистенции (слизистые супы, протертые каши, кисели); сухари; индифферентные вещества — паровые блюда из нежирного мяса и рыбы. Важный этап в лечении кишечных инфекций — исключение из рациона жареных и жирных блюд, сырых овощей и фруктов.

Главное направление лечебной тактики — нейтрализация экзотоксинов в кишечнике (энтеросорбенты) и регидратация — компенсация патологических потерь жидкости и электролитов специально разработанными глюкозо-солевыми растворами. Объем вводимых растворов зависит от степени обезвоживания и массы тела больного, а скорость введения составляет 1–1,5 л/ч. Дезинтоксикационная и регидратационная терапия в 85–95 % случаев может осуществляться перорально.

Антибиотики может назначить только инфекционист с учетом проведенных лабораторных тестов и выявленного возбудителя инфекции. Однако при выраженной диарее для ускоренной санации обоснованным является назначение антибактериальных ЛС, которые не всасываются или плохо всасываются из кишечника и обладают широким спектром действия (например, энтерофурил или ко-тримоксазол). Эффективными средствами альтернативной этиотропной терапии, в качестве препаратов от острой кишечной инфекции, являются энтеросорбенты и пробиотики. Этиотропное действие пробиотиков связано с выраженной антагонистической активностью в отношении всех возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) бактериальной этиологии и опосредованным иммуномодулирующим действием на местное звено иммунитета.

Обзор лекарств для лечения кишечных инфекций

Нифуроксазид (энтерофурил)

Безрецептурное противомикробное средство широкого спектра действия, производное 5‑нитрофурана. Антимикробная активность нифуроксазида вызвана наличием в его составе NO2‑группы, которая угнетает активность дегидрогеназы и нарушает синтез белков в патогенных бактериях.

Нифуроксазид не оказывает действия на сапрофитную флору, не нарушает равновесия нормальной кишечной флоры. При острой бактериальной диарее восстанавливает эубиоз кишечника. При инфицировании энтеротропными вирусами препятствует развитию бактериальной суперинфекции. Этот препарат для лечения кишечной инфекции можно назначать беременным и кормящим женщинам, детям начиная с одного месяца. Терапия нифуроксазидом не должна превышать 7 дней, при этом запрещено употреблять алкоголь.

Кипферон

Безрецептурный препарат в форме вагинальных и ректальных суппозиториев. Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, антихламидийным действием. Кипферон — комплексная лекарственная форма, содержащая человеческий рекомбинантный интерферон-α2 и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). Разрешен к применению у детей на первом году жизни.

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)

Механизм действия ко-тримоксазол а обусловлен двойным блокированием метаболизма микроорганизмов. Триметоприм обратимо ингибирует дигидрофолатредуктазу микроорганизмов, нарушает образование из дигидрофолиевой кислоты тетрагидрофолиевой, продукцию нуклеиновых кислот, пиримидиновых и пуриновых оснований; подавляет размножение и рост бактерий. Сульфаметоксазол, который по строению схож с парааминобензойной кислотой, захватывается бактерией и препятствует включению парааминобензойной кислоты в дигидрофолиевую кислоту. В связи с тем что ко-тримоксазол угнетает жизнедеятельность кишечной палочки, снижается образование в кишечнике никотиновой кислоты, рибофлавина, тиамина и прочих витаминов B-комплекса. Это лекарство, помогающее от кишечной инфекции, отпускается по рецепту, применяется с 2‑месячного возраста.

Бактисубтил — споры бактерий Bacillus cereus IP. Рецептурный препарат от кишечной инфекции бактисубтил сохраняет и корригирует физиологическое равновесие кишечной флоры. Споры бактерий, содержащиеся в препарате, устойчивы к действию желудочного сока. Прорастание бактерий в вегетативные формы происходит в кишечнике, затем они высвобождают энзимы, которые расщепляют углеводы, жиры, белки. В результате образуется кислая среда, предотвращающая процессы гниения. Препарат препятствует нарушению синтеза витаминов группы В и Р в кишечнике, его нельзя запивать горячим, а также сочетать с алкоголем. Детям его назначают с семилетнего возраста. Бактисубтил резистентен к действию различных антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, поэтому может быть назначен одновременно с ними.

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (регидрон)

Регидратирующее средство для перорального приема восстанавливает водно-электролитное равновесие, нарушенное при обезвоживании организма; корректирует ацидоз. Содержимое одного пакетика растворяют в литре свежепрокипяченной охлажденной питьевой воды. Приготовленный раствор нужно хранить в холодильнике и использовать в течение 24 часов. В раствор нельзя добавлять никакие другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата. Отпускается без рецепта.

Смектит диоктаэдрический

Безрецептурное лекарственное средство природного происхождения, обладающее протективным действием в отношении слизистой оболочки кишечника и выраженными адсорбирующими свойствами. Являясь стабилизатором слизистого барьера, образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия ионов Н+, соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов, их токсинов и других раздражителей. Обладает селективными сорбционными свойствами, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного воздействия. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Профилактика кишечных инфекций, в том числе и острых

Для профилактики кишечных инфекций важно регулярно мыть руки и проводить влажную уборку в квартире. Лучше сразу же выкидывать продукты с истекшим сроком годности, не покупать их в местах с непонятными условиями хранения — как бы ни были привлекательны, скажем, грибочки у бабушки возле метро — а фрукты и овощи есть только тщательно вымытыми.

Избежать распространения болезни поможет ранняя диагностика и изоляция больного с кишечной инфекцией. В очаге инфекции нужно обработать поверхности дезинфицирующими растворами, прокипятить посуду. Выписку пациентов проводят только после отрицательного результата контрольного обследования кала. Всем, кто перенес кишечную инфекцию, в течение месяца необходимо регулярно проходить диспансерное наблюдение в поликлинике.

Простые меры профилактики кишечных инфекций:

- пить воду и молоко только в кипяченом виде

- мыть овощи и фрукты горячей водой с мылом

- соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов

- мыть руки перед едой

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Алгоритм терапии острых кишечных инфекций у детей

Изложены алгоритмы клинической диагностики, клинико-лабораторного обследования, рекомендации по этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии острых кишечных инфекций у детей. Проведен обзор основных групп препаратов, рекомендованных на каждом

The algorithms for clinical diagnostics, clinical and laboratory study were listed, as well as the recommendations on etiotropic, pathogenic and symptomatic therapy of acute intestinal infections in children. The main groups of preparations recommended at each stage of the treatment, were reviewed.

В общей структуре инфекционных заболеваний острые кишечные инфекции (ОКИ) составляют более 40% от всех госпитализированных больных, а в структуре инфекционной заболеваемости занимают второе место после острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, представляя серьезную проблему педиатрической практики.

По данным периодических отчетов Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях, зарегистрированных в Российской Федерации, в первом полугодии 2015 г. показатель заболеваемости на 100 тыс. населения ОКИ установленной этиологии составил 98,3 человека, а для детского населения — 511,8. Для ОКИ неустановленной этиологии этот показатель за первые 6 месяцев 2015 г. был 170,0, а для детей — 556,6 на 100 тыс. населения. Высокие показатели заболеваемости (от 13,06 до 44,98 на 100 тыс. населения) зарегистрированы в Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, в Томской, Тамбовской, Липецкой, Иркутской, Новосибирской, Амурской, Оренбургской, Кемеровской, Калининградской областях, республиках Коми, Мордовия, Саха [1].

Алгоритм выбора терапевтической тактики при ОКИ начинается с установления этиопатогенетической группы диареи. Наиболее оптимальным является определение этиологии заболевания с использованием методов экспресс-диагностики (например, тесты для диагностики вирусных ОКИ SD BIOLINE Ротавирус, RIDA Quick Ротавирус R-Biopharm AG, Cito Test Rota и другие), позволяющих в кратчайшие сроки установить возбудителя и выбрать дальнейший алгоритм терапии.

К сожалению, в рутинной клинической практике этиология ОКИ в большинстве случаев остается не установленной и терапевтическая тактика определяется на основании этиопатогенетической группы диареи, диагностика которой осуществляется на основании клинических и эпидемиологических данных. Так, водянистые диареи в большинстве случаев обусловлены вирусными агентами и требуют назначения в качестве этиотропной терапии противовирусных препаратов, инвазивные — бактериальными, что подразумевает антибактериальную терапию при наличии соответствующих показаний.

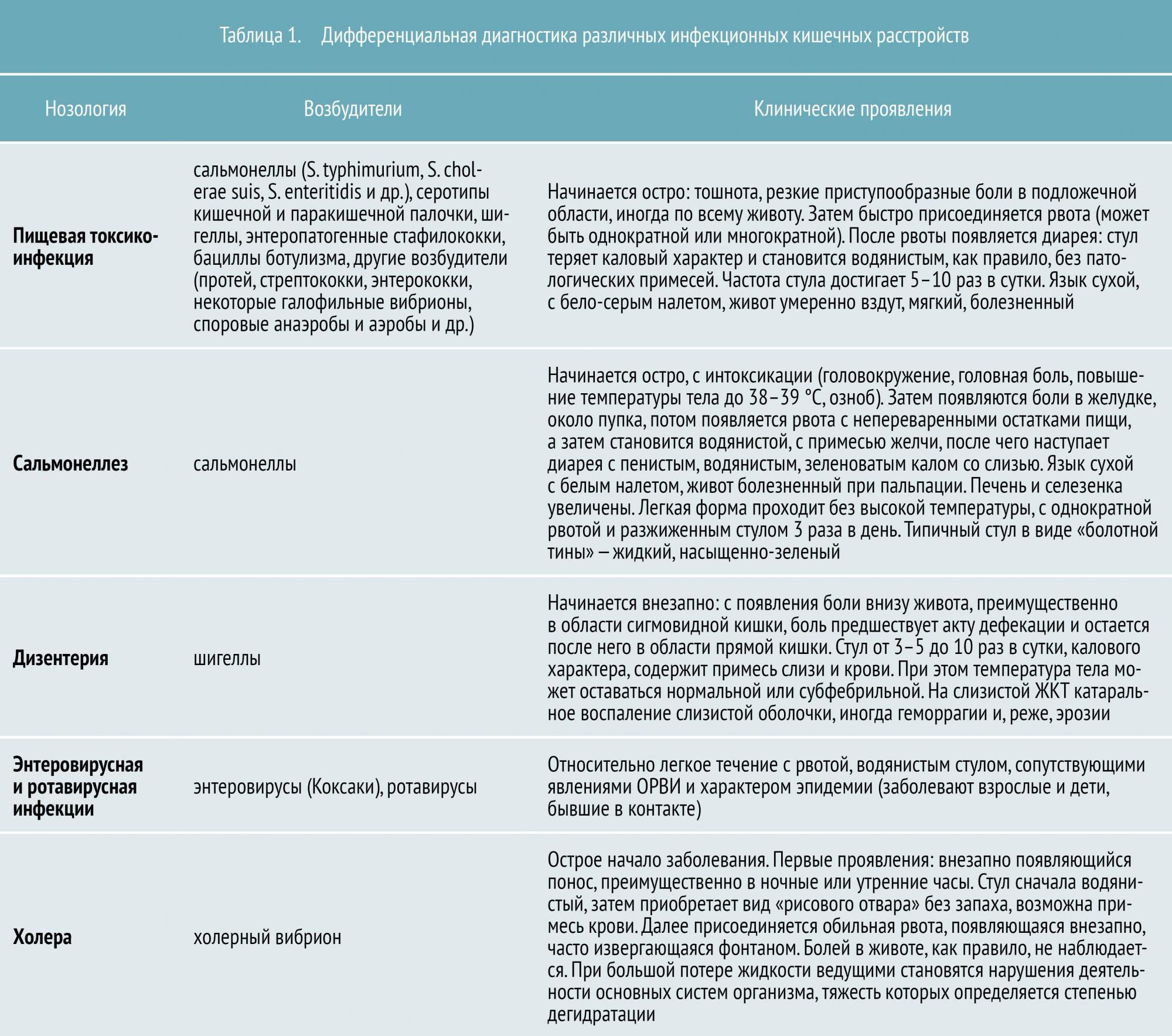

Клиническая дифференциальная диагностика ОКИ основывается на клинических особенностях ведущих синдромов (табл. 1).

Эпидемиологические данные об этиологической структуре ОКИ в настоящее время характеризуются преобладанием вирусных агентов над бактериальными и наличием сочетанных форм у 26,0 ± 1,6% пациентов вирусно-бактериальной и вирусно-вирусной этиологии.

Среди вирусных агентов у детей при первичном инфицировании первое место занимает ротавирусная инфекция (87,6 ± 1,4% среди кишечных моноинфекций вирусной этиологии), среди бактериальных — сальмонеллы, и, как следствие, наиболее частой формой сочетанных форм является сочетанная форма ротавирусной инфекции и сальмонеллеза (9,2% ± 1,1% в общей структуре расшифрованных ОКИ). Среди вирусных ОКИ наиболее значимыми этиологическими факторами являются ротавирусная и норовирусная инфекции, что и определяет данное сочетание как наиболее частое не только при одновременном заражении двумя вирусными агентами, но и при заражении большим числом возбудителей (4,8 ± 0,8% в общей структуре расшифрованных ОКИ).

Оценка эпидемиологического анамнеза заболевания осуществляется по следующей схеме (табл. 2). Он необходим врачу для предположения об этиологии заболевания. Так, пищевой и водный пути передачи более характерны для бактериальных ОКИ, контактно-бытовой — для вирусных агентов. В осенне-зимний период отмечается подъем заболеваемости вирусными ОКИ, в летний — бактериальными.

При проведении клинико-эпидемиологиечского анализа у пациента необходимо учитывать возрастную структуру ОКИ. Для детей во все возрастные периоды достоверно чаще регистрируется ротавирусная инфекция, при этом на ее долю пациентов до 3 лет приходится 83% всех пациентов с установленной ротавирусной инфекцией (р 2 секунд;

Оценка формы обезвоживания по данной шкале подразумевает подсчет числа признаков, имеющихся у больного:

- легкое ( 10%) обезвоживание — 6–7 признаков.

Однако значимость каждого из симптомов обезвоживания в клинической практике может быть не всегда достаточно высокой, особенно при эксикозе I степени (табл. 4).

Схема рекомендованного клинико-лабораторного обследования при ОКИ представлена в табл. 5.

Терапевтическая тактика при ОКИ у конкретного пациента базируется на знании или предположении (на основании клинических особенностей, данные эпидемиологического анамнеза) об этиологии заболевания: бактериальная или вирусная инфекция. Кроме того, необходимо учитывать возраст пациентов, особенности его преморбидного фона и период заболевания.

Схема терапевтической тактики при ОКИ в зависимости от типа диареи и периода заболевания приведена в табл. 6.

Этиотропная терапия является ключевым звеном и имеет три основных направления:

- устранение возбудителя инфекции (антибактериальные, противовирусные, противопаразитарные препараты, бактериофаги);

- связывание возбудителя (специфические антитела и сыворотки, сорбенты);

- выведение (сорбенты) [3, 7].

Всем пациентам вне зависимости от этиологии и формы тяжести заболевания в качестве одного из важных аспектов этиотропной терапии должны быть назначены сорбенты (угольные, синтетические, минеральные, волокнистые). В настоящее время на российской фармацевтическом рынке присутствует достаточно большое количество препаратов, обладающих сорбционными свойствами в различной степени [8]. Назначение энтеросорбентов показано в как можно более ранние сроки болезни — до идентификации возбудителя, что позволяет добиваться «обрывающего» действия на течение ОКИ. Применение энтеросорбентов в поздние сроки заболевания (после 5–7 дня), особенно при инвазивных ОКИ, меньше влияет на диарейный синдром, но оказывает выраженное дезинтоксикационное и энтеропротективное действие. К важным положительным моментам использования энтеросорбентов следует относить и отсутствие влияния этих препаратов на состав облигатной микробиоты кишечника. Курс лечения энтеросорбентами обычно составляет 5–7 дней. Критерий ранней отмены препаратов — стойкая нормализация стула или его задержка в течение 2 суток [7].

Противовирусные препараты рекомендованы при вирусных ОКИ. Противовирусные препараты, рекомендованные при ОКИ и доказавшие свою эффективность в клинических исследованиях: аффинно очищенные антитела к гамма-интерферону человека, интерферон альфа-2b в сочетании с таурином, умифеновир [9–12].

Вопросы антибактериальной терапии ОКИ для практикующего врача остаются одними из самых насущных. К сожалению, большая часть докторов подходит к вопросу назначения антибиотиков шаблонно, без учета этиологии заболевания, рекомендуя их даже при вирусных ОКИ, и без знания данных о чувствительности и резистентности основных бактериальных возбудителей.

Показания к назначению антибактериальных лекарственных средств подразделяются на абсолютные, основные и дополнительные (табл. 7) [7, 13].

Абсолютные показания к назначению антибактериальной терапии имеют абсолютную силу — антибактериальная терапия показана всем пациентам, у которых они установлены. Наличие основных показаний в сочетании с одним из пунктов дополнительных является показанием к назначению антибактериальной терапии. Наличие только дополнительных показаний не является показанием к назначению антибактериальной терапии.

Антибактериальные средства, рекомендованные при ОКИ, подразделяются на два типа: кишечные антисептики и препараты, предназначенные для системного действия. Первая группа может быть рекомендована для назначения в амбулаторно-поликлинической практике, где наиболее оправданной тактикой стартовой терапии ОКИ является использование нитрофуранов (нифуроксазид, нифурантел). Хинолоны (налидиксовая кислота, ципрофлоксацин) хорошо себя зарекомендовали в терапии сальмонеллезов. Цефалоспорины рекомендованы для системной антибактериальной терапии при среднетяжелых и тяжелых ОКИ в условиях стационара. Возможно назначение тетрациклинов, метронидазола, аминогликозидов, хлорамфеникола.

В случае установления диагноза кампилобактериоза наиболее оптимальными для стартовой этиотропной терапии являются макролиды (эритромицин, азитромицин, кларитромицин).

Длительность курса антибактериальной терапии в острой фазе локализованных ОКИ определяется клинической ситуацией и, как правило, составляет не менее 5–7 суток. Показания к смене препарата общепринятые — клиническая неэффективность лекарственного средства в течение 3 суток [7, 14].

Следует подчеркнуть, что в последние годы большинство возбудителей инвазивных ОКИ имеют резистентность к фуразолидону. Сальмонеллы сохраняют высокую чувствительность к фторхинолонам (например, ципрофлоксацин — 96,7% штаммов чувствительны, однако к пефлоксацину 23,3% умеренно устойчивы и 17,2% устойчивы), однако их применение в педиатрической практике ограничено; налидиксовой кислоте (53,1%), амикацину (61,1%), нетилмицину (63,9%), некоторым цефалоспоринам II (цефокситин, цефуроксим) — 86,7–57,9%, III (цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим) — 84,4%, 85,0%, 81,7% и IV поколения (цефепим) — 91,3% чувствительных штаммов.

Обязательным компонентом антибактериальной терапии с момента ее назначения и в периоде реконвалесценции является назначение пробиотиков.

Среди патогенетических методов терапии наиболее важными остаются средства регидратации (оральной, парентеральной), препараты, влияющие на процессы дегидратации (желатина танат), и пробиотики.

Оральная регидратация — необходимый компонент терапии, входящий в перечень терапевтических мероприятий, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, и назначается всем пациентам с ОКИ. Для оральной регидратации наиболее оправдано использование готовых форм растворов, сбалансированных по электролитному составу и осмолярности (75 мэкв/л натрия и 75 мэкв/л глюкозы и осмолярностью 245 мосм/л).

Оральная регидратация проводится в два этапа.

1-й этап — первичная регидратация представляет собой восполнение потерь, произошедших до момента обращения за медицинской помощью, и рассчитывается на 6 ч. Назначается суммарное количество жидкости 50–80 мл/кг за 6 ч.

2-й этап — поддерживающая регидратация, задачей которой является восполнение текущих потерь жидкости при ОКИ. В сутки назначается 80–100 мл/кг жидкости. Длительность второго этапа оральной регидратации продолжается до момента выздоровления или появления показаний для парентеральной коррекции обезвоживания.

Необходимо учитывать, что коррекция обезвоживания невозможна без использования бессолевых растворов, среди которых предпочтение следует отдать питьевой воде (не минеральной!), возможно использование пектинсодержащих отваров (яблочный компот без сахара, морковно-рисовый отвар). Соотношение глюкозосолевых растворов и питьевой воды должно быть 1:1 при водянистой диарее, 2:1 при выраженной рвоте, 1:2 при инвазивных диареях [3, 15].

Тяжелые формы ОКИ, отсутствие эффекта от оральной регидратации или наличие обильной рвоты, отеков, развитие функциональной (острой) почечной недостаточности являются показаниями для проведения парентеральной регидратации, которая может быть осуществлена с использованием одного из современных отечественных растворов — 1,5% раствора меглюмина натрия сукцинат, доказавшего свою эффективность в интенсивной терапии данных состояний [16].

Использование противодиарейных средств (лоперамид) при ОКИ патогенетически не оправдано, т. к. механизм действия данных препаратов подразумевает снижение моторики ЖКТ (усиление моторики является защитной реакцией организма при остром инфекционном поражении кишечника) и может способствовать усугублению интоксикационного синдрома при ОКИ.

ОКИ любых форм тяжести являются причиной значительных изменений микробиоценоза ЖКТ — например, при дизентерии Зонне у 67,8–85,1% пациентов, при сальмонеллезе — у 95,1%, иерсиниозе — у 94,9%, ротавирусной инфекции — у 37,2–62,8% больных [17–20].

Пробиотики должны назначаться в составе комплексной стартовой терапии вне зависимости от этиологии заболевания в как можно более ранние сроки. Данные препараты показаны также всем пациентам в периоде реконвалесценции с целью восстановления параметров микробиоценоза. Их применение при ОКИ у детей является не только патогенетически обоснованным, но и относится к самому высокому уровню доказательности А — в соответствии с принципами доказательной медицины [21].

Современный взгляд на терапию пробиотиками подразумевает штамм-специфичный подход, который имеет в виду установление в клинических исследованиях терапевтических эффектов, характерных для определенных генетически сертифицированных штаммов и дальнейшее их использование с учетом штамм-специфичных свойств пробиотиков в различных клинических ситуациях [22].

Применительно к острым кишечным инфекциям у детей рабочая группа Европейского общества педиатров?гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) в 2014 г. на основе анализа опубликованных систематических обзоров и результатов рандомизированных клинических исследований, в том числе плацебо-контролируемых, опубликовала меморандум, в котором рекомендовала (несмотря на низкий уровень доказательной базы по мнению экспертов) в терапии острых кишечных инфекций несколько пробиотических штаммов: Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus reuteri штамм DSM 17938 (исходный штамм ATCC 55730), а также к этой группе пробиотиков был отнесен термически инактивированный штамм Lactobacillus acidophilus LB, который формально к пробиотикам как живым микроорганизмам с заданными полезными свойствами отнесен быть не может, однако он показал свою эффективность при острых инфекционных гастроэнтеритах [23].

В настоящее время пробиотические штаммы Bifidobacterium lactis BB-12, Escherichia coli Nissle 1917, Lactobacillus acidophilus, Bacillus clausii относят к группе микроорганизмов, для которых данных об эффективности их применения в остром периоде ОКИ недостаточно. Однако уже проведенные ранее исследования показали наличие клинически значимых положительных свойств, эффективность и безопасность их применения при ОКИ, постинфекционном синдроме избыточного бактериального роста и профилактике нарушений микробиоценоза ЖКТ на фоне антибактериальной терапии. Таким образом, спектр штаммов, которые могут быть рекомендованы в терапии ОКИ, требует дальнейшего изучения.

В этой связи наиболее перспективными пробиотическими штаммами являются микроорганизмы, характеризующиеся высокой способностью к адгезии, устойчивостью к действию агрессивных сред ЖКТ человека (соляная кислота, желчь) и относящиеся к категории донорских.

Среди таких пробиотических штаммов можно выделить микроорганизмы рода Bifidobacterium. Бифидобактерии относятся к доминирующему виду в микробиоценозе ЖКТ человека — их удельный вес в составе микробиоценозов составляет от 85% до 98%. Для этого рода характерна высокая способность к адгезии, ведущая роль в обеспечении колонизационной резистентности организма, регуляции обмена жиров, белков и минералов, синтезе биологически активных веществ, в том числе витаминов. Наиболее изученными являются штаммы Bifidobacterium longum и Bifidobacterium animalis lactis.

Одной из линеек пробиотических препаратов, которые могут быть рекомендованы для комплексной терапии ОКИ у детей, являются пробиотические средства Бифиформ.

В состав Бифиформ Бэби входят Bifidobacterium BB-12 1 × 10 8 КОЕ и Streptococcus thermophilus TH-4 1 × 10 7 КОЕ.

Доклинические исследования Bifidobacterium lactis BB-12, который является компонентом естественной биопленки кишечника здоровых людей, продемонстрировали его способность к высокоуровневой адгезии к поверхностям с муцином (использовались поликарбонатные луночные планшеты), без муцина и пленкам клеточных культур (Caco-2, HT29?MTX) [14], в том числе на фоне ротавирусной инфекции и после нее [24, 25].

Для данного штамма показана антагонистическая активность к целому спектру патогенных возбудителей (Bacillus cereus, Clostridium difficile, Clostridium perfringens Type A, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica subsp enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Campylobacter jejuni и Candida albicans) [26, 27], что делает его использование предпочтительным при ОКИ бактериальной этиологии.

Bifidobacterium lactis BB-12 устойчив к действию агрессивных сред организма человека — соляной кислоты и желчи, за счет синтеза рН-зависимой АТФ-азы, регулирующей кислотно-основной баланс внутри бактерии [28] и наличия гидролазы солей желчных кислот, позволяющей бактерии сохранять активность в присутствии желчи [29].

Особого внимания заслуживают пациенты, которые нуждаются в терапии антибактериальными лекарственными средствами. Вызванные течением инфекционного процесса изменения микробиоты ЖКТ могут усугубляться под действием антибиотиков. Поэтому данная категория пациентов нуждается во включении в состав комплексной терапии ОКИ пробиотических лекарственных средств, направленных на поддержание микробиоценоза. Bifidobacterium lactis BB-12 обладает резистентностью к таким антибиотикам, как гентамицин, стрептомицин, полимиксин В, налидиксовая кислота, канамицин, неомицин, циклосерин, тетрациклин, что делает его штаммом выбора при назначении пациентам данных антибактериальных средств, например при острых кишечных инфекциях (сальмонеллез, шигеллез) [30].

Проведенные плацебо-контролируемые исследования показали, что помимо терапевтических свойств, штамму Bifidobacterium lactis BB-12 присущи и профилактические. В частности, применение его снижает риск развития инфекций ЖКТ, в том числе ротавирусной, связанных с оказанием медицинской помощи [31, 32].

Следует отметить, что высокий профиль безопасности данного штамма был утвержден регуляторными органами в Европе — в 2008 г. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (European Food Safety Authority, EFSA) присвоило ему статус Qualified Presumption of Safety (безусловной безопасности) — и в США, где признан Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (Food and Drug Administration, FDA) безопасным (Generally Regarded As Safe (GRAS)).

Streptococcus thermophilus, входящий в состав Бифиформ Бэби, в исследованиях демонстрировал антагонистическое действие в отношении возбудителей ОКИ, в частности, была показана его эффективность в профилактике диареи путешественника.

Для данного штамма были показаны симбиотические отношения с Lactobacillus bulgariсus.

Бифиформ Бэби предназначен для детей с первых дней жизни и до 2 лет. Суточная доза (отметка на пипетке соответствует 1 дозе) составляет 0,5 г

0,5 мл. Применяется 1 раз в день во время приема пищи. Наиболее оптимальным является использование его при проведении антибактериальной терапии ОКИ, в периоде реконвалесценции, а также с профилактической целью (например, при выезде с ребенком на отдых, посещении общественных мероприятий, бассейна).

Капсулы Бифиформ включают в состав Bifidobacterium longum, также являющийся донорским штаммом и характеризующийся выраженной антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Включение в препарат апатогенного Enterococcus faecium, не относящегося к не рекомендованным для применения в педиатрической практике [23], а в норме колонизирующего тонкий кишечник, позволяет оказывать положительное воздействие на состояние и пищеварительные функции не только толстого, но и тонкого кишечника, особенно при наличии бродильной диспепсии и явлений метеоризма.

Препарат показан детям старше 2 лет. При острой диарее препарат принимают по 1 капсуле 4 раза в день до нормализации стула. Затем прием препарата необходимо продолжить в дозе 2–3 капсулы в сутки до полного исчезновения симптомов. Для нормализации микробиоты кишечника и поддержки иммунной системы препарат назначают в дозе 2–3 капсулы в сутки 10–21 день. Детям с 2 лет по 1 капсуле 2–3 раза в день.

Симптоматическая терапия включает терапию лихорадочных состояний. Жаропонижающие средства показаны не всем пациентам, т. к. повышение температуры является адаптационной реакцией организма на инфекцию, создающей оптимальные условия для иммунной перестройки организма. Назначение данной категории лекарственных средств показано всем больным при гипертермии, а при наличии тяжелой сопутствующей патологии — при лихорадке более 38,5 °С.

Развитие вторичной панкреатической недостаточности, обострения хронической патологии поджелудочной железы нередко наблюдается в периоде репарации и реконвалесценции ОКИ. Следует обратить внимание, что при норовирусной инфекции поражение поджелудочной железы отмечается чаще, чем при ОКИ другой этиологии. В таких случаях показано назначение ферментных препаратов, предпочтительно в минимикросферической форме. Следует учесть, что в остром периоде ОКИ ферментные препараты не показаны. Наиболее оптимальным сроком их назначения при наличии показаний является 5–6 сутки, критерием назначения является появление аппетита у пациента.

Для купирования упорной рвоты можно использовать прокинетики и противорвотные препараты: метоклопрамид, домперидон, прометазин, 0,25% новокаин — 1 ложку (чайную, десертную, столовую по возрасту) [3, 7].

Критерии оценки эффективности лечения:

- клинические (купирование интоксикационного синдрома, нормализация температуры, купирование рвоты, диареи и др. симптомов);

- клинико-лабораторные (стойкая нормализация гемограммы, копроцитограммы, отрицательные результаты при бактериологическом и ПЦР-обследовании).

В связи с тем, что санация от возбудителя, полная репарация кишечника и восстановление его нарушенных функций наступают значительно позже, чем исчезают клинические проявления болезни, целесообразно проводить динамическое наблюдение за пациентами, перенесшими ОКИ.

Таким образом, острые кишечные инфекции требуют от врача особых подходов к диагностике, тактике ведения и терапии. При курации пациентов с острыми кишечными инфекциями следует учесть, что даже легкие формы приводят к существенным изменениям микробиоты ЖКТ у детей, что требует использования пробиотических препаратов не только в остром периоде заболевания, но и в периоде реконвалесценции.

Литература

- Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях (Форма 1) за январь–июнь 2015. www.rospotrebnadzor.ru (http://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php? ELEMENT_ID=3919). Вход 10.08.2015.

- Горелов А. В., Плоскирева А. А. и др. Заявка № 2012156024 на изобретение «Способ оценки тяжести острых кишечных инфекций у детей», 2014.

- Горелов А. В., Милютина Л. Н., Усенко Д. В. Тактика комплексной терапии острых кишечных инфекций у детей // Вопросы современной педиатрии. 2003; 2: 82–85.

- Gorelick M. H., Shaw K. N., Murphy K. O. Vaildity and reliability of clinical signs in the diagnosis of dehydration in children // Pediatrics. 1997; 99 (5), E6.

- Kimberly Pringle at al. Comparing the accuracy of the three popular clinical dehydration scales in children with diarrhea // Int J Emerg Med. 2011; 4: 58. Published online 2011 Sep 9.

- Adam C. Levine at al. Prediction of Severe Disease in Children with Diarrhea in a Resource-Limited Setting // PLoS One. 2013; 8 (12): e82386. Published online 2013 Dec 3.

- Горелов А. В., Милютина Л. Н., Усенко Д. В. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острых кишечных инфекций у детей. М., 2006. 49 с.

- Щербаков П. Л., Петухов В. А. Сравнительная эффективность энтеросорбентов при диарее у детей // Вопросы современной педиатрии. 2005; 4 (4): 86–90.

- Горелов А. В., Плоскирева А. А., Тхакушинова Н. Х. Клинико-вирусологическая оценка эффективности индуктора интерферона, содержащего антитела к гамма-интерферону в релиз-активной форме, в терапии острых вирусных кишечных инфекций // Инфекционные болезни. 2012; 10 (3): 3.

- Левин Д. Ю., Кадура А. А. Эффективность использования препарата арбидол при ротавирусной инфекции у детей // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2013; 3 (2): 188.

- Литяева Л. А., Ковалева О. В., Якубович И. С. Особенности острых кишечных инфекций у детей в Оренбургской области // Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2013; 6: 39–42.

- Горелов А. В., Феклисова Л. В., Плоскирева А. А. и др. Новые возможности в терапии острых кишечных инфекций у детей // Инфекционные болезни. 2012; 10 (1); 42–49.

- Guarino A., Albano F., Ashkenazi S., Gendrel D., Hoekstra J. H., Shamir R., Szajewska H. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases Evidence-based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe // J Pediat Gastroenterol Nutr. 2008. Vol. 46, Suppl. 2, 81–122.

- Каджаева Э. Н., Усенко Д. В., Горелов А. В., Ардатская М. Д. Современные нитрофураны в лечении кишечных инфекций у детей // Фарматека. 2007; 13: 79–82.

- Малеев В. В., Горелов А. В., Усенко Д. В., Кулешов К. И. Актуальные проблемы, итоги и перспективы изучения острых кишечных инфекций // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2014. № 1. С. 4.

- Плоскирева А. А., Горелов А. В., Жучкова С. Н. и др. Современные подходы к интенсивной терапии острых кишечных инфекций у детей // Инфекционные болезни. 2012; 10 (1): 50–55.

- Железова Л. И. Клинико-лабораторные особенности микроэкологических нарушений слизистой толстой кишки при острых кишечных инфекциях у детей. 2006.

- Крамарь Л. В., Родионова Н. В., Арова А. А. Микроэкологические особенности кишечного биоценоза детей первого года жизни при острых кишечных инфекциях // Фундаментальные исследования. 2014. № 2. С. 90–93.

- Битиева Р. Л. Оценка новых подходов к диагностике и терапии ротавирусной инфекции у детей. Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2007.

- Allen S. J., Martinez E. G., Gregorio G. V. et al. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea // Cochrane Database Syst Rev. 2010; CD003048.

- Кligler B., Cohrssen A. Probiotics // Am Fam Physician. 2008 Nov 1; 78 (9): 1073–1078.

- Szajewska H. Advances and limitations of evidence-based medicine — impact for probiotics // Ann Nutr Metab 2010; 57 (suppl): 6–9. Rijkers G. T., Bengmark S., Enck P. et al. Guidance for substantiating the evidence for beneficial effects of probiotics: current status and recommendations for future research // J Nutr. 2010; 140: S671–S676.

- Szajewska H., Guarino A., Hojsak I., Indrio F., Kolacek S., Shamir R., Vandenplas Y., Weizman Z. Use of probiotics for management of acute gastroenteritis: a position paper by the ESPGHAN Working Group for Probiotics and Prebiotics // J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Apr; 58 (4): 531–539.

- Laparra J. M., Sanz Y. Comparison of in vitro models to study bacterial adhesion to the intestinal epithelium // Lett Appl Microbiol. 2009 Dec; 49 (6): 695–701.

- Juntunen M., Kirjavainen P. V., Ouwehand A. C., Salminen S. J., Isolauri E. Adherence of probiotic bacteria to human intestinal mucus in healthy infants and during rotavirus infection // Clin Diagn Lab Immunol. 2001 Mar; 8 (2): 293–296.

- Martins F. S., Silva A. A., Vieira A. T., Barbosa F. H., Arantes R. M., Teixeira M. M., Nicoli J. R. Comparative study of Bifidobacterium animalis, Escherichia coli, Lactobacillus casei and Saccharomyces boulardii probiotic properties // Arch. Microbiol. 2009, 191, 623–630.

- Collado M. C., Meriluoto J., Salminen S. Role of commercial probiotic strains against human pathogen adhesion to intestinal mucus // Lett. Appl. Microbiol. 2007, 45, 454–460.

- Matsumoto M., Ohishi H., Benno Y. H+-ATPase activity in Bifidobacterium with special reference to acid tolerance // Int J Food Microbiol. 2004 May 15; 93 (1): 109–13.

- Garrigues C., Stuer-Lauridsen B., Johansen E. Characterisation of Bifidobacterium animalissubsp. lactis BB-12 and other probiotic bacteria using genomics, transcriptomics and proteomics // Aust. J. Dairy Technol. 2005, 60, 84–92.

- Amund O. D., Ouoba L. I., Sutherland J. P., Ghoddusi H. B. Assessing the effects of exposure to environmental stress on some functional properties of Bifidobacteriumanimalis ssp. Lactis // Benef Microbes. 2014 Dec; 5 (4): 461–469.

- Saavedra J. M., Bauman N. A., Oung I., Perman J. A., Yolken R. H. Feeding of Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhoea and shedding of rotavirus // Lancet. 1994, 344, 1046–1049.

- Chatterjee S., Kar P., Das T., Ray S., Ganguly S., Rajendiran C., Mitra M. Randomised placebo-controlled double blind multicentric trial on efficacy and safety of Lactobacillus acidophilus LA-5® and Bifidobacterium BB-12 ® for prevention of antibiotic-associated diarrhoea // JAPI. 2013, 61, 708–712.

А. А. Плоскирева 1 , кандидат медицинских наук

А. В. Горелов, доктор медицинских наук, профессор

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

Источник

_500.gif)

.gif)

_500.gif)

_500.gif)

_500.gif)