Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Семейство Злаковые (Злаки).Мятликовые.

Семейство Злаковые (Злаки).Мятликовые.

Растения семейства злаковые (злаки) широко распространены на Земле. Злаки относятся к классу однодольных. Известно около 10 000 видов.

Большинство видов семейства злаковых — травянистые растения.

Стебли большинства злаков цилиндрической формы, полые внутри, часто с несколькими вздутыми узлами. Такой стебель называется соломиной.

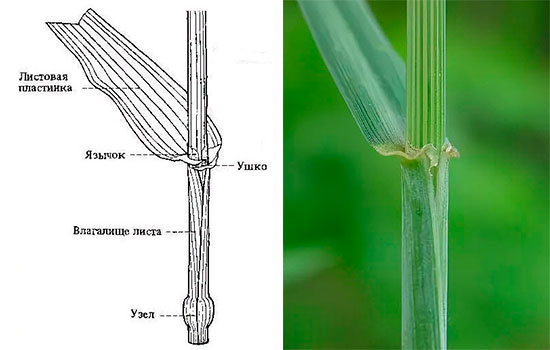

Строение листа

Листья злаков расположены поочередно, имеют параллельное жилкование, разделены на пластинку и влагалище (основание листа, обернутое вокруг стебля в виде трубочки). Оно охватывает стебель выше узла. Между стеблем и листовой пластинкой находится пленчатый вырост (язычок). Он не позволяет воде проникнуть между стеблем и влагалищем (рис.1).

Рис.1 Лист злаковых

Цветки у злаков мелкие, образуют сложное соцветие.

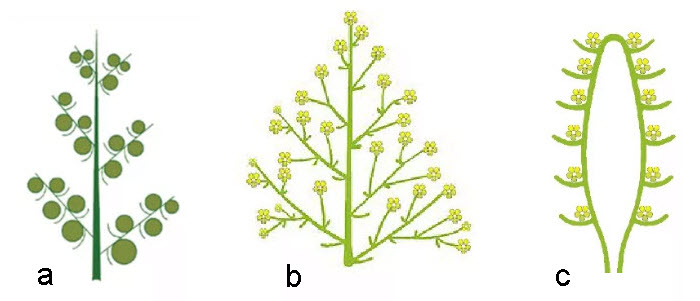

Соцветие

Соцветие растений семейства злаковые — метелка, колос, султан, кисть и др (рис.2). Цветки в большинстве обоеполые. Однополые цветки бывают только у кукурузы. Цветок состоит из 2 (иногда 3) бесцветных тонких цветковых чешуй, 2 цветковых пленок. Их считают околоцветником.

Рис.2. Соцветия растений семейства злаковых: а) сложный колос (пшеница) b) метелка (просо) c) початок (кукуруза)

Тычинок — 3, пестик — 1, рыльце пестика двураздельное, пористое.

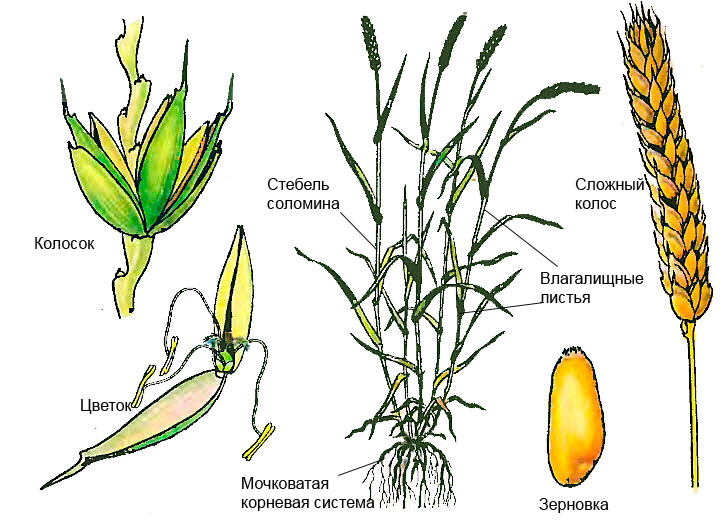

Плод — зерновка. Корневая система — мочковатая. Формула цветка — О2Т3П(1).Чешуя цветка — видоизмененный лист (рис.3).

Рис.3. Общее признаки семейства злаковые на примере пшеницы

Многие злаковые являются ценными зерновыми культурами. Пшеницу, рожь, ячмень, просо, овес, рис, кукурузу, сахарный тростник и другие растения семейства злаковых человек использует в пищевой промышленности. Многие из них являются кормовыми растениями.

Бамбук, тростник используются как сырье в производстве бумаги и как строительный материал. Одревесневшие побеги бамбука, полые внутри, как и у всех злаков, прекрасный строительный материал. Из бамбука делают мебель, посуду, циновки, водопроводные трубы, одежду, бумагу. Готовят различные блюда и напитки. В последнее время бамбук стали относить к семейству бамбуковых.(рис.4)

Рис.4. Бамбук и тростник

Овсюг, ползучий пырей, костер, ежа, щетинник— сорные растения.

Рис — однолетнее растение высотой 50-150 см. Стебли кустятся. Листья зеленые, серо-зеленые или красноватые диаметром 1 см, длиной 50 см.

Соцветие — многоколосная метелка длиной 10-40 см.(рис.5)

Рис.5. Соцветие и плантация риса

Колоски растут прямо, на короткой цветоножке — один цветок. Чешуя цветка дернистая, стебли граненые, удлиненные. В нижней части его имеются щетинки. Тычинок у риса — 6. Кожица зерновки тонкая. Формула цветка — О2Т(3+3)П(3).

Рис посевной — пищевая культура. В составе зерновки 9-12% белка, 65-70% углеводов и 4 6% жира, витамины. Белок риса очень питателен и легко усваивается. Во многих странах рис — основной источник питания на-селения. Из рисовой соломки изготавливается высококачественная бумага, различные предметы быта, посуда, мебель, шляпы и т. д.

Солома, крупы, отруби риса используются как корм для животных.

Имеются сведения, что за 4-5 тыс. лет до нашей эры в Индии, Китае сеяли рис.

Строение семян двудольных и однодольных растений

Строение семян двудольных и однодольных растений

Рис — светолюбивое, влаголюбивое и теплолюбивое растение, растущее на плодородных почвах. Точнее, рис растет в воде. После посева риса поле заливают водой. При прорастании риса уровень воды поднимают на высоту 1/3 стеблей. Воду отводят только при созревании семян. Поле осушается. Корневая система у риса слабая. При нехватке питательных веществ он плохо растет и развивается, поэтому большое внимание уделяется удобрению почв.

Пшеница, ячмень, просо, овес — однолетние зерновые культуры, которые имеют приоритетное направление (рис.6). Корневая система пшеницы — мочковатая. Соцветие — сложный колос. Растение самоопыляющееся. Плод — зерновка. Ячмень — одна из древнейших пищевых и кормовых культур. У овса соцветие метелка или кисть. Выращивают его как пищевое и кормовое растение. Просо — соцветие метелка, ценная пищевая и кормовая культура.

Рис.6. (слева-направо) Пшеница, ячмень, просо, овес.

Сорго — однолетнее растение семейства злаковых. Высота стебля 100-300 см. Сердцевина стебля наполнена рыхлой тканью. Листья снаружи покрыты восковым налетом. Соцветие — метелка различной формы: прямой проросток, извилистая головка. Некоторые метелки бывают ветвистыми. Сорго — пищевое, кормовое и техническое растение. Родина его — Африка. Здесь его выращивали еще 5 тыс. лет назад. Сорго — светолюбивое растение, способное переносить засуху. (рис.7)

Биологический русско-английский глоссарий

Источник

Энциклопедия «Жизнь растений»

ПОДСЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ (POOIDEAE)

ПОДСЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ (POOIDEAE)

Подсемейство мятликовых (Pooideae), к которому принадлежит значительное большинство внетропических злаков, характеризуется полным набором фестукоидных признаков: типом анатомии листовых пластинок, типом зародыша, типом строения лодикул и т. п. Из тропических злаков лишь немногие, обычно высокогорные или адвентивные виды принадлежат к этому подсемейству. При обычно принимаемом в настоящее время более узком понимании объема подсемейства мятликовых к нему принадлежат около 15 триб, из которых мы отметим только важнейшие и наиболее известные.

К трибе пшеницевых (Triticeae) принадлежат около 20 родов, распространенных во внетропических областях обоих полушарий и в горных районах тропиков. Представители этой трибы легко узнаются по общим соцветиям — колосьям, обычно многоцветковым колоскам, волосистой на верхушке завязи, довольно крупным эллипсоидальным зерновкам с линейным рубчиком, строению крахмальных зерен (см. выше с. 355 рис. 205). Из родов этой трибы следует в первую очередь отметить такие важнейшие продовольственные и кормовые культуры, как пшеница, рожь и ячмень, на которых мы остановимся более подробно ниже. Многие многолетние злаки из родов пырей (Elytrigia), житняк (Agropyron), элимус (Elymus), колосняк (Leymus), ячмень (Hordeum) играют большую роль в сложении растительных группировок, а также являются весьма ценными кормовыми растениями. Особенно широко известен пырей ползучий (Elytrigia repens) — обычнейшее растение почти па всей территории СССР. Этот вид может быть злостным сорняком на полях и плантациях различных культур, но образованные преимущественно им пыреевые луга и залежи дают большое количество хорошего сена. В степных районах большое кормовое значение имеют виды житняка: «ширококолосый» житняк гребенчатый (A. pectinatum, рис. 213, 3-5) и «узкоколосые» житняк пустынный (A. desertorum) и житняк ломкий (A. fragile), введенные в культуру в качестве засухоустойчивых кормовых растений. Прекрасными закрепителями песков являются многие псаммофильные виды колосняка, отличающиеся очень крупными размерами всего растения: на севере Европы — колосняк песчаный (Leymus arenarius), на юге Евразии — кистистый, или гигантский (L. racemosus), на востоке Азии — мягкий (L. mollis). Среди пшеницевых много однолетников — древнесредиземноморских эфемеров, к которым принадлежат виды очень близкого к пшенице рода эгилопс (Aegilops), виды мортука (Eremopyrum) и ячменя (Hordeum). К пшеницевым примыкает небольшая (2 рода и около 20 видов) триба коротконожковых (Brachypodieae), отличающихся от них главным образом более мелкими хромосомами. Виды коротконожки (Brachypodium) распространены в лесах умеренно теплых областей северного полушария и в горных районах тропиков, а виды двуколоски (Trachynia) являются древнесредиземноморскими эфемерами (рис. 201, 14).

Триба костровых (Bromeae), насчитывающая 7-10 родов, по строению зерновок очень близка к предыдущей трибе, но по строению общих соцветий (метелки или кисти) и некоторым другим признакам — к 2 следующим трибам. К многолетнему роду кострец принадлежат многие обычные виды лугов и степей, в том числе введенный в культуру в качестве кормового растения кострец безостый (Bromopsis inermis) и кострец береговой (B. riparia). Многие виды однолетних родов костер (Bromus) и неравночешуйник (Anisantha) принадлежат к числу характернейших древнесредиземноморских эфемеров. Однако среди костров есть и сорняки, проникшие далеко на север вместе с посевами зерновых культур, например костер ржаной (В. secalinus). Монотипный азиатский род буассьера (Boissiera) имеет 5-9 остей на каждой из нижних цветковых чешуи колоска.

Более 50 родов трибы овсовых широко распространены во внетропических областях обоих полушарий и в горных районах тропиков. Хотя триба овсовых традиционно признается почти всеми авторами, отличия ее от следующей трибы незначительны. Это относительно крупные, часто почти целиком перепончатые колосковые чешуи, обычно присутствие остей, отходящих не от верхушки, а от спинки нижних цветковых чешуй. Многоцветковые или одноцветковые колоски овсовых обычно собраны в общие соцветия — метелки, редко кисти или колосья. К овсовым принадлежит такой важный в хозяйственном, отношении род, как овёс с широко культивируемым овсом посевным (Avena sativa), известным сорняком посевов овса — овсюгом (A. fatua) и многими видами — древнесредиземноморскими эфемерами (рис. 212). Доминантами растительных группировок в степях нередко являются тонконог (Koeleria) и овсец (Helictotrichon), а на лугах — щучка (Deschampsia), полевица (Agrostis) и вейник (Calamagrostis). Последние два рода имеют одноцветковые колоски и прежде вместе с другими одноцветковыми овсовыми выделялись в особую трибу полевицевых (Agrostideae). Из рода вейник, насчитывающего свыше 150 видов, в Евразии, в том числе на территории СССР, наиболее распространены длинно-корневищный вейник наземный (Calamagrostis epigeios, рис. 212, 6-9) и дерновинный вейник тростниковидный (C. arundinacea), часто в изобилии разрастающиеся на лесных вырубках и препятствующие возобновлению леса. Из овсовых нередко выделяются в качестве самостоятельных небольшая триба канареечниковых (Phalarideae) с такими родами, как зубровка (Hierochloe), душистый колосок (Anthoxanthum) и канареечник (Phalaris), а также триба тимофеевковых (Phleeae) с такими известными луговыми растениями, введенными в культуру, как тимофеевка луговая (Phleum pratense) и лисохвост луговой (Alopecurus pratensis).

Триба мятликовых (Роеае) по количеству родов (свыше 50) и по ее широкому географическому распространению сходна с трибой овсовых, отличаясь от нее лишь обычно более мелкими колосковыми чешуями, не отличающимися по консистенции от цветковых чешуи, и верхушечными остями, если последние имеются. Сюда относятся прежде всего содержащие более 300 видов роды овсяница (Festuca) и мятлик (Роа), к которым принадлежат многие обычные растения наших лугов, степей и лесов, имеющие большое кормовое значение (рис. 195). Из луговых видов этих родов можно отметить овсяницу луговую (F. pratensis) и овсяницу красную (F. rubra), мятлик луговой (P. pratensis), мятлик обыкновенный (P. trivialis) и мятлик болотный (P. palustris), из степных — овсяницы-типчаки (F. valesiaca и др.), являющиеся доминирующими растениями очень широко распространенных типчаковых степей, мятлик узколистный (P. angustifolia). Почти повсеместный сорняк мятлик однолетний (P. annua) отличается необыкновенной выносливостью. Почти не имея периода покоя зерновок, он быстро прорастает, развивается и зацветает, давая в год несколько поколений. Осенние экземпляры этого вида могут перезимовывать даже в цветущем состоянии, продолжая свое развитие весной следующего года. Из других родов трибы стоит упомянуть род плевел (Lolium), по общим, соцветиям-колосьям сходный с видами пырея, но значительно более близкий к овсяницам, с которыми нередко образует гибриды. Плевел многолетний (L. perenne) и плевел многоцветковый (L. multiflorum) — очень ценные кормовые и газонные растения, а плевел опьяняющий (L. temulentum) прежде был злостным сорняком в посевах ржи, пшеницы и других культур. В зерновках последнего вида постоянно присутствует особый грибок, вырабатывающий ядовитое вещество темулин. Потому примесь их в хлебе или кормах приводила к серьезным отравлениям людей и домашних животных. В настоящее время в связи с более высоким уровнем культуры земледелия этот вид стал большой редкостью. Очень ценной кормовой и газонной культурой является ежа сборная (Dactylis glomerata). На приморских и внутриконтинентальных солончаках и солонцах нередко доминируют многочисленные виды бескильницы (Puccinellia), также являющиеся хорошими кормовыми растениями.

Относительно небольшая (7-9 родов и около 150 видов) триба перловниковых (Meliceae) отличается от предыдущих триб главным образом строением лодикул, как бы обрубленных сверху и слипающихся друг с другом спереди, а также замкнутыми влагалищами и основным числом хромосом, равным 9 или 10. Основные роды — перловник (Melica), виды которого встречаются в лесах, степях и на обнажениях горных пород, и манник (Glyceria), приуроченный к наиболее влажным местообитаниям — берегам водоемов, болотам, болотистым лугам и лесам.

Из 10-12 родов трибы, ковылевых (Stipeae), имеющих такой примитивный признак, как присутствие 3 довольно крупных лодикул, но во многих других отношениях являющихся очень высокоспециализированными, наиболее известны роды ковыль (Stipa) и чий (Achnatherum), к которым принадлежат многие виды, характерные для степей и пустынь. Очень красивые во время колошения ковылей ковыльные степи когда-то были распространены на значительных пространствах юга нашей страны, но в настоящее время сохранились только в заповедниках, на склонах балок и лесных полянах, а также в горных районах. Из ковылей — доминантов степных группировок растительности особенно распространены в СССР ковыль-тырса (S. capillata, рис. 214, 6, 7) с голыми остями и ковыль перистый (S. pennata, рис. 214, 1-5), ковыль красивейший (S. pulcherrima), ковыль Залесского (S. zalesskii), ковыль Лессинга (S. lessingiana) и другие с перистыми остями. Образующий очень крупные и густые дерновины чий блестящий (Achnatherum splendens) также играет видную роль в степях и полупустынях Казахстана, Средней Азии и Южной Сибири.

К трибе белоусовых (Nardeae) принадлежит только один вид — белоус торчащий (Nardus stricta, рис. 214, 8-10), нередко являющийся доминантом равнинных и нагорных лугов Европы, Кавказа и Малой Азии. Имеются также изолированные местонахождения в Сибири близ Байкала и на северо-востоке Северной Америки, вероятно результат заносов. Этот вид обособлен от остальных внетропических злаков. В его одноцветковых колосках отсутствуют лодикулы, редуцированы колосковые чешуи, а завязь переходит на верхушке в неразветвленное и покрытое сосочками рыльце, встречающееся среди других злаков только у немногих бамбуковых.

Источник

Строение семян двудольных и однодольных растений

Строение семян двудольных и однодольных растений