Неотложная помощь при гипотермии (переохлаждении)

Поскольку замерзание — функционально обратимый процесс даже при самых глубоких степенях гипотермии, в основу рациональной терапии замерзания должны быть положены мероприятия неотложного характера. Главной задачей лечения гипотермии у детей является быстрое и активное согревание, направленное на скорейшее восстановление нормальной температуры тела. Пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, ввести аналептики (2 мл сульфокамфокаина, 1 мл кофеина), напоить горячим чаем. При невозможности быстро доставить в стационар пострадавшего, для оказания неотложной помощи лучше всего поместить в теплую ванну с температурой воды 40°С на 30-40 мин.

В качестве неотложной помощи, детям целесообразно проводить осторожное растирание тела мягкими мочалками, что способствует восстановлению сосудистого тонуса и рефлекторной активности нервной системы. При оказании первой помощи, дача внутрь алкоголя противопоказана, так как он угнетает высшие отделы центральной нервной системы. Пострадавший должен быть госпитализирован.

В условиях стационара, в качестве первой помощи весьма эффективно введение растворов глюкозы с инсулином, низкомолекулярных кровезаменителей и других растворов, подогретых до температуры тела пострадавшего, а также введение гепарина и гормонов — для этого целесообразно катетеризировать верхнюю полую вену. Для профилактики острой почечной недостаточности необходимо стимулировать диурез. Оксигенотерапия при выраженном общем охлаждении необоснованна, так как нарушено усвоение кислорода тканями.

При оказании первой помощи, с большой осторожностью следует применять сердечно-сосудистые и дыхательные средства, так как при выраженной гипотермии у детей реакция на эти аналептики извращена и нередко их введение ухудшает состояние пострадавшего. При правильно организованной терапии удается спасти многих пострадавших, находящихся в очень тяжелом состоянии.

Источник

Правила оказания первой помощи при гипотермии

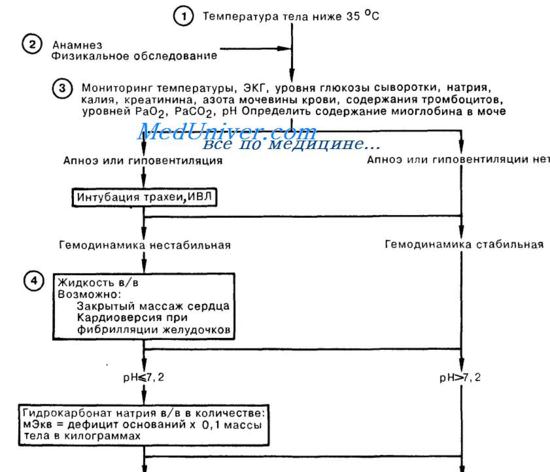

1. Гипотермией называется снижение внутренней температуры тела до значений менее 35° С. По мере снижения температуры основной обмен уменьшается до 50% от нормального при температуре внешней среды 25° С; одновременно наблюдается снижение образования двуокиси углерода и уменьшение дыхательного коэффициента. Наиболее частой причиной гипотермии является случайное переохлаждение. Среди других причин гипотермии следует назвать метаболические и эндокринные расстройства, дисфункцию гипоталамуса, повреждения кожных покровов, приводящие к повышенной потере тепла, сепсис, а также недостаточное по содержанию белка и калорий питание. К искусственной гипотермии прибегают во время некоторых оперативных вмешательств для снижения потребления кислорода организмом больного.

2. Клиническими проявлениями гипотермии являются нестабильная гемодинамика, а именно гипотензия и брадикардия или асистолия, угнетение сознания вплоть до комы, дилатированные слабо реагирующие на свет зрачки, а также патологически повышенная мышечная активность. При температуре больше 30° С наблюдается мышечная дрожь, которая приводит к повышенному образованию СО2 и в ряде случаев к развитию лактоацидоза. Понижение температуры до значений менее 30° С приводит к прекращению дрожания и появлению мышечной ригидности, напоминающей трупное окоченение.

3. К характерным при гипотермии изменениям ЭКГ относятся прогрессирующее замедление синусового ритма с последующей инверсией зубца Т и удлинением всех интервалов. В дальнейшем наблюдается появление зубцов J (зубцы Осборна). Отмечают незначительное повышение сегмента ST, которому предшествует появление характерного зубца J. По мере снижения температуры менее 30—32° С встречаются трепетание и фибрилляция предсердий с последующей фибрилляцией желудочков. Важное значение придается мониторингу газового состава артериальной крови. При отсутствии или неадекватности спонтанной вентиляции следует интубировать больного и начать проведение ИВЛ. Газовый состав артериальной крови не нуждается в коррекции относительно температуры больного. Не следует уменьшать минутную вентиляцию у больного с гипотермией. При гипотермии встречаются значительные метаболические и гематологические расстройства. Нередко у больных с гипотермией развиваются гипергликемия и диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Дисфункция почек, которая проявляется острым канальцевым некрозом, встречается чаще всего вследствие миоглобинурии. У многих больных с гипотермией развивается «холодовой» диурез, вероятно, в результате подавления секреции антидиуретического гормона или снижения окислительной активности канальцев. Отмечается угнетение реабсорбции натрия и воды, что приводит к снижению внутрисосудистого объема.

4. Фибрилляция желудочков, возникающая вследствие гипотермии, резистентна к кардиоверсии, особенно при температуре тела меньше 28° С.

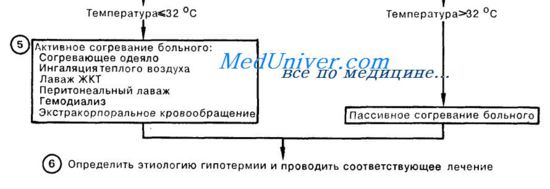

5. При гипотермии следует согреть больного. При умеренной гипотермии (больше 32° С) можно повысить температуру тела больного пассивно, с помощью одеял и повышения температуры окружающей среды. Температура менее 32°С служит показанием к активному согреванию больного; это достигается с помощью теплого (согревающего одеяла), повышения температуры вдыхаемого воздуха, а также промывания ЖКТ теплым раствором. Иногда предлагают согревание больного изнутри, однако опыт использования этой методики ограничен. Для лечения значительного переохлаждения было рекомендовано проведение гемодиализа, а также экстракорпоральное кровообращение.

6. По возможности следует определить этиологию гипотермии. Септическое состояние требует назначения соответствующих антибиотиков на основании результатов бактериологического исследования и определения чувствительности возбудителя. Не следует применять антибиотики профилактически. При лечении больных с гипотермией стероидные гормоны не показаны.

Источник

Первая помощь при переохлаждении

Переохлаждение (общее охлаждение, гипотермия) – расстройство функций организма в результате понижения температуры тела под действием холода. Как правило, развивается на фоне нарушений теплорегуляции, вызванных длительным нахождением на холоде в одежде, несоответствующей температурному режиму или в результате травмы, физическое переутомления, голодания, алкогольного или наркотического опьянения; в детском или старческом возрасте. Признаками переохлаждения пострадавшего являются жалобы на ощущение холода, дрожь, озноб (в начальной стадии переохлаждения). В дальнейшем появляется заторможенность, утрачивается воля к спасению, появляется урежение пульса и дыхания. При продолжающемся переохлаждении сознание утрачивается, пульс замедляется до 30-40 в минуту, а число дыханий до 6-3 в минуту. Переохлаждение может сочетаться с отморожениями, что следует учитывать при оказании первой помощи.

Поменять одежду на теплую и сухую, укутать пострадавшего .

Необходимо переместить пострадавшего в более теплое помещение.

Дать тёплое питье.

В помещении можно осуществить согревание в виде теплых воздушных ванн (направить на пострадавшего поток теплого воздуха).

При выраженном переохлаждении контролировать состояние, быть готовым к проведению сердечно-легочной реанимации в объеме компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких.

Источник

Правила поведения при общем переохлаждении

Для начала, давайте ознакомимся с видами негативных воздействий низких температур на человека.

Общим переохлаждением (гипотермия) — состояние организма, при котором температура внутренних органов опускается ниже +35 0 С.

Стоит отметить, что если тело человека защищено утепленной одеждой или же снеговой массой, то переохлаждение на открытом воздухе наступает медленно. В тоже время, когда одновременно происходит воздействие влаги, низких температур и ветра, процесс переохлаждения организма осуществляется значительно быстрее.

Три стадии переохлаждения организма:

Легкая – развивается при снижении температуры тела до 35-33°С. Характеризуется общей усталостью, слабостью, сонливостью. Движения скованные, замедленная речь, пульс редкий — 60-66 в 1 мин., артериальное давление повышено (до 140/100 мм рт. ст.). Жажда, озноб. Кожа бледная, мраморной окраски, появление «гусиной кожи».

Средней тяжести – развивается при снижении температуры тела до 32-29°С. Движения в суставах резко скованы, редкое дыхание, сокращения сердца становятся реже, пульс слабый, артериальное давление снижено. Бледная, холодная на ощупь кожа.

Тяжелая – развивается при снижении температуры тела ниже 29°С. Суженные зрачки, слабая реакция на свет, может вовсе отсутствует. Иногда возникают судороги конечностей, окоченение. Жевательные мышцы, мышцы брюшного пресса напряжены. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь. Дыхание редкое, поверхностное, прерывистое. Пульс редкий, слабого наполнения (34-30 в 1 мин), артериальное давление снижено или не определяется. Температура тела до 25-22 С приводит к смерти пострадавшего.

Прогноз при тяжелой степени общего охлаждения определяется наличием развившихся осложнений, поэтому при проведении своевременного лечения состояние пациента обладает потенциально высокой обратимостью/

Мероприятия по оказанию первой помощи при общем переохлаждении и отморожениях:

1. Пострадавший человек не должен энергично двигаться и употреблять спиртное.

2. Не рекомендуется проводить массаж, растирание снегом, шерстяной тканью, теплые ванночки, прикладывать грелку, делать согревающие компрессы, смазывать кожу маслами или жирами. (Растирание снегом приводит к еще большему охлаждению, а кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего может произойти инфицирование)

3. Необходимо быстро доставить пострадавшего в тёплое помещение, переодеть в сухое бельё, укутать в одеяло. Восстановление температуры охлажденных тканей при отморожениях конечностей должно проводиться по принципу постепенного отогревания «изнутри – кнаружи».

4. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Если пострадавший находится в сознании: предложить обильное горячее сладкое питьё и горячую пишу.

6. Аккуратно, чтобы вторично не травмировать ткани вследствие отрывания примерзшей одежды от кожи пострадавшего, снять с отмороженных конечностей обувь и одежду.

7. Обязательно соблюдение постельного режима и возвышенное положение отмороженных конечностей.

Источник

Первая помощь при обморожении

Правила поведения

Холодовая травма, ее виды

Холодовая травма проявляется в виде общего воздействия пониженной температуры окружающей среды на все тело человека (переохлаждение) либо в виде локального повреждения организма (отморожение).

Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи

Переохлаждение – расстройство функций организма в результате понижения температуры тела под действием холода. Как правило, развивается на фоне нарушений теплорегуляции, вызванных длительным нахождением на холоде во влажной одежде и обуви или в одежде, несоответствующей температурному режиму. Также переохлаждению может способствовать травма, физическое переутомление, голодание, алкогольное или наркотическое опьянение, детский или старческий возраст.

Признаками переохлаждения пострадавшего являются жалобы на ощущение холода, дрожь, озноб (в начальной стадии переохлаждения). В дальнейшем появляется заторможенность, утрачивается воля к спасению, появляется урежение пульса и дыхания.

При продолжающемся переохлаждении сознание утрачивается, пульс замедляется до 30-40 в минуту, а число дыханий до 3-6 раз в минуту. Переохлаждение может сочетаться с отморожениями, что следует учитывать при оказании первой помощи, в ходе которой следует поменять одежду пострадавшего на теплую и сухую, укутать его подручными средствами (например, одеялом), переместить в более теплое помещение, дать тёплое питье (если он находится в сознании). В помещении можно осуществить согревание в виде теплых воздушных ванн (направить на пострадавшего поток теплого воздуха).

При наличии спасательного изотермического покрывала (входит в состав аптечки для оказания первой помощи работникам), необходимо укутать им пострадавшего серебристой стороной внутрь, оставив свободным лицо.

При выраженном переохлаждении необходимо контролировать состояние, быть готовым к проведению сердечно-легочной реанимации в объеме давления руками на грудину пострадавшего и вдохов искусственного дыхания.

Отморожение – местное повреждение тканей, вызванное воздействием низкой температуры. Признаки отморожения – потеря чувствительности кожи, появление на ней белых, безболезненных участков. Чаще всего развивается отморожение открытых участков кожи (уши, нос, щеки, кисти рук) или конечностей с нарушенным кровообращением (например, пальцев ног в тесной, неутепленной, влажной обуви).

При выраженном отморожении возможно появление «деревянного звука» при постукивании пальцем по поврежденной конечности, невозможность или затруднение движений в суставах. Через некоторое время после согревания на пораженной конечности появляются боль, отек, краснота с синюшным оттенком, пузыри.

Первая помощь при отморожении – незамедлительно укрыть поврежденные конечности и участки тела теплоизолирующим материалом (вата, одеяло, одежда) или наложить теплоизолирующую повязку (с помощью подручных средств), т.к. согревание должно происходить «изнутри» с одновременным восстановлением кровообращения. Необходимо создать обездвиженность поврежденного участка тела, переместить пострадавшего в теплое помещение, дать теплое питье. Пораженные участки нельзя активно согревать (опускать в горячую воду), растирать, массировать, смазывать чем-либо.

Источник