- Медицинский центр «Ян»

- Предоставление качественных медицинских услуг в сотрудничестве с клиниками Китая и США

- Полезные статьи

- Спросить специалиста

- Лечение стеноза позвоночника

- Консервативная терапия

- Радикальные методы

- Tипы хиpypгичecких методик пpи спинальном cтeнoзe

- Реабилитация после оперативного вмешательства

- ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ

- Стеноз позвоночного канала (спинальный стеноз) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы стеноза позвоночного канала

- Патогенез стеноза позвоночного канала

- Классификация и стадии развития стеноза позвоночного канала

- Осложнения стеноза позвоночного канала

- Диагностика стеноза позвоночного канала

- Лечение стеноза позвоночного канала

- Прогноз. Профилактика

Медицинский центр «Ян»

Предоставление качественных медицинских услуг в сотрудничестве с клиниками Китая и США

Полезные статьи

При стенозе поясничного отдела позвоночника, особенно у пожилых людей с дегенеративными изменениями кости или при ненормальной волокнистой структуре, наблюдается сдавливание нервных корешков в одном или нескольких местах. Часто такие сдавливания появляются в поясничной области, становятся причиной перемежающейся хромоты и сильного болевого синдрома.

Доктора, приверженцы доказательной медицины, настаивают на оперативном вмешательстве. Лечение с помощью китайской медицины и физиотерапии может в значительной мере расширить суженный позвоночный канал и уменьшить сдавление нервов и кровеносных сосудов без хирургического вмешательства.

Хирургическое вмешательство не восстанавливает физиологического строения позвоночника, образует рубцовую ткань и фиброз, что в последующем приводит к рецидиву болевой симптоматики. Оперативное лечение для удаления рубцовой ткани, шрамов или спаек возобновляет и отягощает уже имеющиеся симптомы. При этом, количество послеоперационных рецидивов составляет 64%, в то время, как у 10% — 40% пациентов не удавалось устранить данные симптомы. При получении травмы после проведенной ламинэктомии, болевые симптомы усиливаются и могут в дальнейшем привести к инвалидизации пациентов.

Последние исследования показывают, что стеноз позвоночного канала с механическим сдавливанием нервных корешков является следствием недостаточного кровообращения, ишемии окружающих тканей. Даже мягкое давление может вызвать застой в венах и капиллярах, что в итоге приводит к хроническому воспалительному процессу в нервных корешках чувствительных нервных окончаний и корешков конского хвоста. Такой воспалительный процесс вызывает усиление чувствительности нервных окончаний, далее может появиться симптом перемежающей хромоты.

Другие исследования показали, что у некоторых пациентов появляются дегенеративные изменения костной структуры позвонка, которые окружены волокнистой соединительной тканью и обладают доминирующим фактором в развитии болевого синдрома. Выступающие даже на несколько миллиметров диски вызывают стеноз.

Традиционная китайская медицина, помимо иглорефлексотерапии и физиопроцедур, практикует лечение травами, содержащими стрихнин и другие алкалоиды, которые выборочно действуют на спинной мозг, устраняют слабость скелетных мышц и, тем самым, выравнивают баланс позвоночного столба. В поясничном отделе позвоночника используются магнитные наклейки с препаратами, которые способствуют устранению отечного воспаления. Данная терапия помогает уменьшить стеноз позвоночного канала, компрессию нервных окончаний и сосудов, восстанавливает кровообращение, удаляет продукты метаболизма, устраняет болевого синдрома и симптом перемежающей хромоты.

Гимнастика при межпозвоночных грыжах.

Лягте спиной на жесткий матрас. Согните колени и подтяните ноги ближе к туловищу. Обхватите колени руками, выгнув спину дугой. Оставайтесь в таком положении в течение 1-3 минут. Повторяйте упражнение 1-2 раза каждый день.

Благодаря этой простой гимнастике вы расширите позвоночный канал и уменьшите компрессию и устраните болевой синдром.

Лечение грыжи межпозвоночного диска в Китае,

Спросить специалиста

Просто отправьте нам сообщение, и наши врачи бесплатно проконсультируют Вас.

Источник

Лечение стеноза позвоночника

Если своевременно обратиться к врачу в начальной стадии стеноза, то можно избежать неприятных последствий этого опасного недуга.

Помощь при болезни может быть консервативной симптоматической и хирургической.

Консервативная терапия

Консервативное лечение спинального стеноза должно быть комплексным. Оно занимает около месяца (если случай не запущен) и состоит из следующих мероприятий.

При появлении боли надо сразу исключить действие провоцирующих факторов, вызывающих болевые ощущения. При интенсивной боли необходим постельный режим. При компрессии надо помнить о благоприятном воздействии на позвоночник ортопедической подушки и качественного матраса.

Цель лекарственной терапии – снять воспалительный процесс и отечность, вызывающие боль. Для этого назначают:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- миорелаксанты;

- вазодилятаторы;

- мочегонные;

- витамины группы «В»;

- средства местного назначения с раздражающим, отвлекающим, противовоспалительным действием в виде паст, гелей, аэрозолей, мазей, пластырей.

- Блокады.

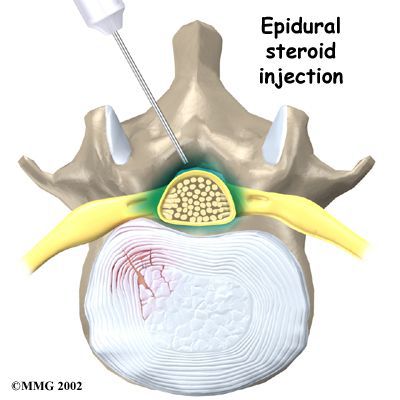

Блокады с использованием анальгетиков и гормональных средств, уменьшают боль. Острую боль терпеть нельзя, она провоцирует отек, а отек в свою очередь вызывает более сильные болевые ощущения. Поэтому в некоторых случаях приходиться прибегать к блокадам:

Правильно выполненный массаж укрепляет мышцы и снимает спазм, устраняя боль. Щадящие массирующие движения применяются только при умеренной боли.

Методы рефлексотерапии активно назначаются при интенсивной боли. Кроме классической иглотерапии и фармакопунктуры врач может порекомендовать и современные технологии.

Мануальный терапевт проводит диагностику, выявляя места дисфункции в позвоночнике. Целенаправленными движениями специалист правильно выставит позвонки, убирая их подвывихи. Но очень важно, чтобы врач имел высокую квалификацию, так как неумелые руки могут причинить большой вред.

Физические процедуры широко применяют при патологии костных структур. Они снимают боль и отек, улучшают процессы метаболизма. Но курс назначается только после стихания острого процесса и при легкой боли. Чаще используют:

- магнитотерапия;

- лазер

- импульсные токи;

- грязелечение;

- PhySys Zimmer – фонофорез в комбинации с ультразвуком на уникальном немецком приборе;

- бальнеотерапия с иодобромом, с сероводородом;

- магнитно-резонансная терапия (MBST).

- ЛФК.

Упражнения врач подбирает персонально, но их выполнение возможно в случае, если болезнь протекает в легкой форме или в период реабилитации. Выбор комплекса зависит от области компрессии. Тщательно подобранные упражнения восстанавливают гибкость позвоночника, формируют мышечного корсет. Например:

- лечь на спину, ноги расположить на ширине плеч и согнуть в коленях, глубокий вдох чередовать с медленным выдохом;

- лечь на спину, ноги согнуть в коленях и расположить на уровне плеч; руки — в разные стороны; плавно поворачивать ноги в одну и в другую сторону, лопатки должны быть прижаты к полу;

- лечь на спину, ноги согнуть в коленях и расположить на уровне плеч; руки — в разные стороны; колени прижать к груди, плавно поворачивать колени в одну и в другую сторону, лопатки должны быть прижаты к полу;

- встать у стены с точкой опоры на крестец, поднять ногу, согнутую в колене, до прямого угла (но не выше) и подержать 20 секунд, опустить, отдохнуть 10-20 секунд, повторить с другой ногой;

Все упражнения делать 10-15 раз. В любом случае упражнения назначает врач с учетом глубины поражения. Гимнастика усиливает кровообращение, расслабляет мускулатуру и предотвращает застойные явления в проблемной зоне. В день надо посвящать физкультуре 15-30 минут.

Иногда специалист назначает ортопедические средства, которые расслабляют мышцы и снижают нагрузку на позвоночный столб— корсет, шейный воротник.

Радикальные методы

Консервативная терапия помогает при стенозе каждому третьему пациенту. Другим больным, чтобы избежать инвалидизации, врачи советуют сделать операцию.

Показания к радикальным методам:

- отрицательная динамика при консервативном лечении;

- ухудшение состояния больного

Тактика оперативного вмешательства определяется хирургом на основании данных обследования, анатомических особенностей позвонков, состояния и возраста пациента. Надо помнить, что при отсутствии субъективных признаков болезни не надо спешить с операцией. Можно прожить с анатомическим сужением долго и безболезненно, некоторые люди даже не подозревают о его существовании в своем позвоночнике.

Цель операции – освободить нервные корешки от компрессии. На сегодняшний день разработано несколько оперативных вмешательств, которые достаточно эффективны.

Tипы хиpypгичecких методик пpи спинальном cтeнoзe

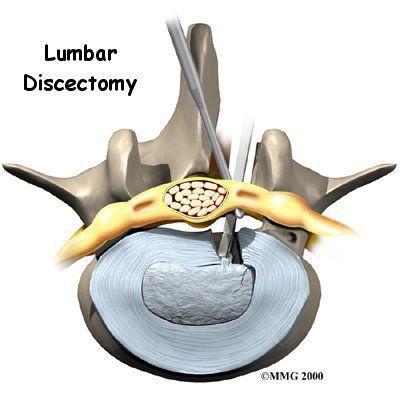

Декомпрессивная ламинэктомия– это неполное удаление дуги позвонка, сжимающей нервный пучок. Для освобождения просвета канала может потребоваться удаление остистого отростка и связки flavum. Положительный эффект от вмешательства доходит до 68%, но есть риск развития нестабильности.

- Стабилизация позвоночных сегментов.

Метод стабилизации может улучшить самочувствие, но, порой, приводит к стенозу соседних отделов, сколиозу, перелому. Стабилизирующие операции рекомендуют в сочетании с ламинэктомией, в такой комбинации эффективность вмешательства улучшается.

Если уменьшается высота диска, увеличивается давление на его заднюю часть. В этом случае, между остистыми отростками вставляются имплантаты, которые укрепляя позвоночный сегмент, сохраняют его гибкость. При нестабильности сегмента такая фиксация не практикуется. В этом случае применяют стабилизацию.

При этой технологии удаляется межпозвонковый хрящ полностью или частично. После удаления причины стеноза в структуру хребта встраивается имплантат, который фиксирует его в физиологическом состоянии. Качество имплантатов сегодня высокое – титановые сплавы или пластик позволяют больному двигаться и являются профилактикой новой компрессии.

Радикальное вмешательство на позвоночнике – это очень сложная операция. Она должна выполняться только в специализированной клинике и опытными компетентными нейрохирургами!

Реабилитация после оперативного вмешательства

Процесс реабилитации занимает несколько месяцев и должен проходить под руководством опытного врача- реабилитолога. В первые дни после операции необходимо фиксировать позвоночник специальным корсетом. В реабилитационном периоде важным моментом является физиотерапия – электростимуляция, ультразвук, массаж, подбирается персональный курс ЛФК, который надо делать дома ежедневно.

Стеноз позвоночника нельзя оставлять без внимания. Тяжесть процесса может быть очень серьезной, лечение запущенной стадии – сложное и длительное. Вовремя обращайтесь к специалистам! Только в этом случае можно избежать инвалидности и необратимых последствий, сохранить не только свое здоровье, но и физическое, и эмоциональное здоровье своих родных и близких.

ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ

Чтобы получить полную информацию о видах лечения и профилактике заболеваний ортопедии, ревматологии или неврологии ,пожалуйста, обратитесь к нам:

Источник

Стеноз позвоночного канала (спинальный стеноз) — симптомы и лечение

Что такое стеноз позвоночного канала (спинальный стеноз)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мажейко Л. И., невролога со стажем в 40 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

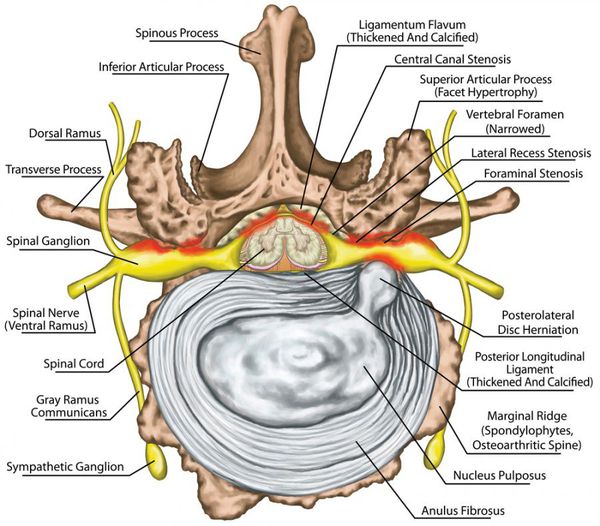

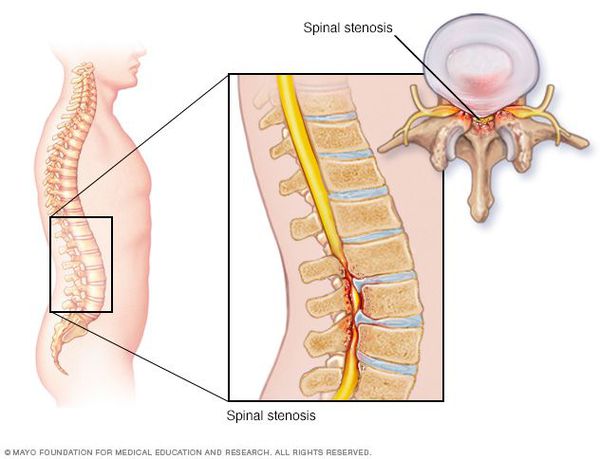

Стеноз позвоночного канала — это состояние, когда размеры позвоночного канала на поперечном срезе уменьшаются, либо уменьшаются размеры межпозвонковых отверстий, в результате чего сдавливается содержимое канала (спинной мозг, корешки) . Как правило, стеноз позвоночного канала выявляется на уровне нижних поясничных позвонков, реже — в шейном и грудном отделах позвоночника.

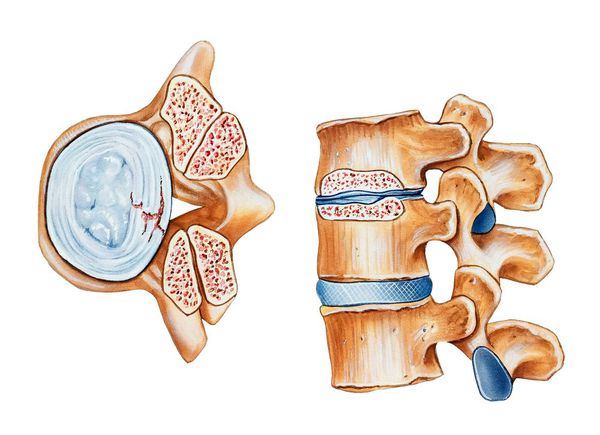

Позвоночный (спинномозговой) канал — это пространство внутри позвоночного столба, которое спереди образуют тела позвонков и межпозвонковые диски, с боков и сзади — дуги позвонков, соединенные желтой связкой. На поперечном срезе он треугольной или овальной формы. [1]

Позвоночный канал составляют: спинной мозг с корешками, окруженными оболочками мозга, а также жировая и рыхлая соединительная ткань с артериями, венами и нервами. От спинного мозга отходят парные нервные корешки, окруженные твердой мозговой оболочкой, каждый из которых выходит за пределы спинномозгового канала через свое отверстие. Спинной мозг продолжается от большого затылочного отверстия до второго поясничного позвонка. Ниже второго поясничного позвонка в позвоночном канале расположен «конский хвост» — пучок из корешков четырех нижних поясничных, пяти крестцовых и копчиковых корешков спинного мозга.

Функции спинного мозга:

- проводниковая — проведение нервного импульса от центра к периферии и обратно;

- рефлекторная — формирование ответной реакции нервной системы на раздражение.

Стеноз бывает врожденным и приобретенным. Врожденный (первичный) формируется на 3-6 неделе внутриутробного развития зародыша человека. Причинами этого нарушения могут быть генетический фактор, а также инфекционные и токсические факторы, влияющие на формирование позвоночника.

Причины врожденного стеноза:

- Врожденная хондродистрофия (ахондроплазия) — внутриутробное нарушение роста костей, при котором позвоночный канал сужается из-за сращения позвонков, укорочения и утолщения дуг позвонков.

- Диастематомиелия — разделение позвоночного канала внутренней перегородкой, которая состоит из хрящевой или костной ткани, раздвоение спинного мозга.

Причины приобретенного (вторичного) стеноза:

- травматическое смещение позвонков и их отломков, внутриканальные гематомы;

- дегенеративно-дистрофические изменения межпозвонковых суставов в виде костных разрастаний, направленных внутрь позвоночного канала (фасеточная артропатия);

- выпадение межпозвонковой грыжи, ее окостенение или секвестрирование вследствие дископатии;

- переднее смещение позвонка (спондилолистез) вследствие анатомического дефекта дуги позвонка;

- утолщение и обызвествление желтых связок позвоночника вследствие их воспаления или дистрофии;

- утолщение капсулы межпозвонковых суставов вследствие их воспаления при болезни Бехтерева и других воспалительных процессах;

- огрубение передней продольной связки (болезнь Форестье);

- застойное полнокровие вен внутри позвоночного канала;

- рубцовые изменения и внедрение стальных конструкций внутри позвоночного канала вследствие операций на позвоночнике;

- опухоли и кисты внутри позвоночного канала и др.

Зачастую на формирование стеноза позвоночного канала оказывают влияние как врожденные, так и приобретенные факторы. Страдают стенозом преимущественно пожилые люди, так как у них имеют место возрастные дегенеративные заболевания позвоночника. Частота заболевания резко возрастает у людей старше 50 лет и в данной возрастной группе составляет от 1.8 до 8%. [2] Наиболее часто встречающийся приобретённый стеноз позвоночного канала — это последняя стадия остеохондроза позвоночника, когда разрастается костная ткань тел позвонков и остеофитов.

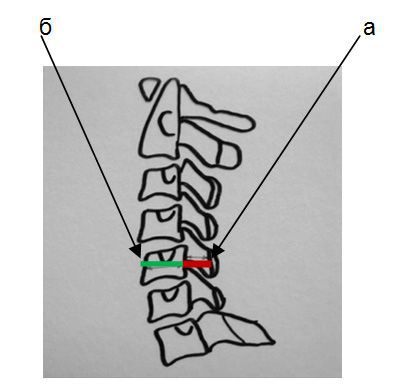

У многих людей без врожденных нарушений развития позвоночника встречается конституционально анатомически более узкий позвоночный канал, чем в среднем. Нормальная глубина позвоночного канала в поясничном отделе составляет 13-25 мм, в шейном — 15-20 мм.

В шейном отделе позвоночника данную особенность костной структуры канала можно обнаружить на боковых рентгенограммах путем расчета и оценки индекса М.Н.Чайковского. Индекс Чайковского — это отношение сагиттального размера позвоночного канала к сагиттальному размеру тела позвонка на уровне данного конкретного позвонка без учета краевых костных разрастаний. На рентгенограмме измеряется сагиттальный диаметр позвоночного канала (а) и сагиттальный размер тела позвонка (б), первое число делится на второе (а:б).

Измерение сагиттального размера позвоночного канала и тела позвонка

- 0,9 до 1,1 — позвоночный канал обычной глубины;

- меньше 0,85 (согласно некоторым авторам — 0,75) — конституционально узкий позвоночный канал.

Симптомы стеноза позвоночного канала

Развитие позвоночного стеноза происходит медленно и может занимать долгие годы. Симптомы стеноза позвоночного канала в поясничном и грудном отделах — постепенно нарастающая боль в спине, в ногах, возникающие поначалу иключительно при ходьбе. Болезненные ощущения без четкой локализации часто обозначаются больным человеком как неприятное ощущение. При ходьбе происходит нарастание слабости в ногах (нейрогенная перемежающая хромота), которая вынуждает человека остановиться, сесть или даже лечь. Облегчает ходьбу легкое сгибание в коленях и тазобедренных суставах, а также если одновременно наклонить корпус вперед. Этим можно объяснить и то обстоятельство, что человек с позвоночным стенозом не жалуется на недомогание, если длительно находится за рулем. [3]

Характерны чувствительные расстройства — онемение, ощущение мурашек и снижение чувствительности в нижних конечностях.

Симптомы проявляются с одной либо с двух сторон. Часто нарушается функция тазовых органов (задержка или внезапные позывы на мочеиспускание, дефекацию, снижение потенции). Если длительно сдавливаются нервные корешки на поясничном уровне, постепенно худеют нижние конечности.

Если стеноз развился на грудном уровне, то в ногах нарастают спастические явления.

Стеноз позвоночного канала на шейном уровне протекает чаще всего незаметно, симптомы болезни появляются уже в запущенной стадии заболевания. Это сильные боли в шее, как односторонние, так и двусторонние, отдающие в лопатки, плечи, руки, затылок. Боли могут проявляться во всем теле в виде болезненных спазмов. Боли усиливаются при определенных движениях шеей, при этом появляется слабость и онемение в руках, ощущение мурашек. В ногах может возникать ощущение «ватности», человек часто спотыкается. Характерны запоры и задержки мочеиспускания. Прогрессирующее сдавление спинного мозга на нижне-шейном уровне приводит к развитию вялости в руках и спастического состояния мышц в ногах. Если сдавление на уровне 3-4 шейного позвонка, то может наблюдаться нарушение функции дыхания и спастические явления в руках и ногах. [4]

Патогенез стеноза позвоночного канала

Вокруг спинного мозга и корешков в норме должно оставаться свободное (резервное) пространство, в котором важен каждый миллиметр. В резервном пространстве располагаются сосуды. Если в позвоночный канал внедряются костные, хрящевые или мягкотканные структуры, резервное пространство уменьшается или исчезает. Если просвет позвоночного канала патологически сужается, происходит нарушение кровообращения спинного мозга и корешков, нарушается циркуляция спинномозговой жидкости. [5] Сдавлению подвергаются сосуды и нервные элементы — спинной мозг или корешки. Внутри позвоночного канала повышается давление, так как сосудистое русло испытывает хронический застой. Нервные элементы постоянно испытывают недостаток кровоснабжения и кислородный дефицит, в результате серьезно нарушается их функция. Длительное нарушения питания нервных элементов сопровождается разрастанием рубцовой ткани, образованием спаек (рубцово-спаечный эпидурит) , [6] что еще более сдавливает содержимое позвоночного канала.

Вследствие этого развиваются двигательные, чувствительные, вегетативные и трофические нарушения. Сдавление корешков зачастую становится причиной выраженного болевого синдрома.

Классификация и стадии развития стеноза позвоночного канала

В зависимости от локализации выделяют центральный и латеральный стеноз позвоночного канала.

Центральный стеноз — уменьшение переднезаднего размера позвоночного канала.

- относительный стеноз — переднезадний размер составляет менее 12 мм.

- абсолютный — менее 10 мм.

Латеральный стеноз — уменьшение размеров межпозвонкового отверстия до 4 мм и менее.

Если уменьшаются все размеры позвоночного канала, это комбинированный стеноз.

Осложнения стеноза позвоночного канала

Осложнения при стенозе позвоночного канала отмечаются в результате дополнительной травмы позвоночника — падение с высоты, автодорожная, спортивная травма и др. Происходит усиление сдавления спинного мозга гематомой, рубцами, смещенным позвонком или его отломком. Осложнения при неустановленном диагнозе «позвоночный стеноз» могут давать сеансы мануальной терапии, которые часто применяются при болях в позвоночнике.

Но гораздо чаще встречаются осложнения оперативного лечения стеноза. Наиболее тяжелыми из них являются следующие:

- медленно прогрессирующий спаечный процесс в позвоночном канале, дополнительно сдавливающий спинной мозг и корешки;

- парезы, параличи конечностей;

- тазовые расстройства вследствие повреждения корешков спинного мозга хирургическим инструментом.

Воспалительные процессы в позвонках, оболочках и спинном мозге встречаются редко, так как после операции широко применяются антибиотики. Часто осложнения операций дают более тяжелые последствия, чем само заболевание. [7]

Диагностика стеноза позвоночного канала

Если появляются характерные жалобы, необходимы дополнительные методы обследования, которые позволят не только измерить размеры позвоночного канала, но и выявить причины, вызывающие компрессию нервных элементов внутри позвоночного канала.

- рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника;

- компьютерная томография (КТ);

- магнитно-резонансная томография (МРТ).

Для оценки состояния спинного мозга и нервной проводимости используются:

- электронейромиография;

- миелография;

- сцинтиграфия. [8][9]

Позвоночный стеноз диагностируют по совокупности выявленных признаков сужения позвоночного канала при наличии характерных клинических данных.

Лечение стеноза позвоночного канала

Консервативное лечение применяют на ранней стадии заболевания (незначительный позвоночный стеноз), когда беспокоят только боли в пояснице и ногах, а выраженные неврологические нарушения отсутствуют.

- нестероидные противовоспалительные препараты (таблетки, капсулы, инъекции, гели, пластыри) помогают снять воспаление и купировать боль;

- миорелаксанты — препараты, снимающие мышечное напряжение;

- витамины группы В;

- сосудистые и мочегонные средства;

- для снятия болевого синдрома и отека эффективны медикаментозные блокады с местными анестетиками и гормонами.

- электрофорез;

- амплипульс;

- магнитотерапия;

- водо- и грязелечение.

Показана дозированная лечебная физкультура и легкий массаж.

При стенозе позвоночного канала в любой стадии противопоказана мануальная терапия!

Если консервативное лечение оказывается неэффективным, боли и парезы нарастают, нарушаются функции тазовых органов, это является показанием для оперативного лечения (открытые и эндоскопические операции), цель которого — снять компрессию спинного мозга и нервных корешков.

- декомпрессионная ламинэктомия — удаление части дуги позвонка, остистого отростка, части желтой связки, межпозвонковых суставов, которое дополняется стабилизирующей операцией с использованием металлических пластин, укрепляющих позвоночный столб;

- микрохирургическая декомпрессия и установка систем межостистой динамической фиксации, позволяющей сохранить возможность сгибания и разгибания позвоночника;

- дискэктомия, эндоскопическая микродискэктомия, лазерная вапоризация пораженного диска и другие операции по удалению грыжи, иногда они дополняют ламинэктомию. [11]

Как правило, оперативное лечение приводит к выздоровлению. После операции пациенты нуждаются в длительном восстановительном лечении в условиях реабилитационного отделения и санатория. Часть пациентов после операции имеют осложнения — усиление рубцовых изменений в позвоночном канале, приводящие к вторичному стенозу. Встречаются осложнения в виде воспаления, повреждения корешков и нервов с клиникой парезов рук и ног, нарушения функции тазовых органов. [12]

Прогноз. Профилактика

Прогноз течения данного заболевания зависит от причины, особенностей течения и давности заболевания. Прогноз благоприятный при своевременной диагностике заболевания, в зависимости от его причины, на ранних стадиях всегда можно подобрать пациенту адекватное консервативное или оперативное лечение. В этом заключается профилактика выраженных болей и тяжелых неврологических осложнений. Несвоевременная диагностика, грубые мануальные вмешательства, осложнения операций делают прогноз неблагоприятным, приводя больного к стойкой инвалидности.

Источник