- Синдром Жильбера — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома Жильбера

- Патогенез синдрома Жильбера

- Классификация и стадии развития синдрома Жильбера

- Желтуха: причины, симптомы, диагностика, лечение

- Что вызывает желтуху?

- Сдать анализы на билирубин в СИТИЛАБ

- Виды желтухи

- Симптомы желтухи

- Желтуха у детей

- Желтуха у взрослых

- Синдром Жильбера

- Диагностика и лечение желтухи

Синдром Жильбера — симптомы и лечение

Что такое синдром Жильбера? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Васильева Романа Владимировича, врача общей практики со стажем в 14 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром Жильбера — это генетический пигментный гепатоз с аутосомно-доминантным типом наследования, протекающий с повышением уровня неконъюгированного (свободного) билирубина, чаще проявляющееся в период полового созревания и характеризующийся доброкачественным течением [1] .

Краткое содержание статьи — в видео:

Синонимы названия болезни: простая семейная холемия, конституциональная или идиопатическая неконъюгированная гипербилирубинемия, негемолитическая семейная желтуха.

По распространённости данное заболевание встречается не менее, чем у 5 % населения, в соотношении мужчин и женщин — 4:1. Впервые заболевание описал французский терапевт Августин Жильбер в 1901 году.

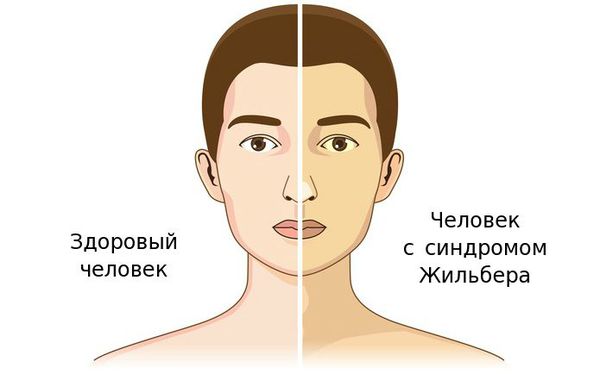

Чаще синдром Жильбера проявляется в период полового созревания и характеризуется доброкачественным течением. Основным проявлением этого синдрома является желтуха.

К провоцирующим факторам проявления синдрома можно отнести:

- голодание или переедание;

- жирную пищу;

- некоторые лекарственные средства;

- алкоголь;

- инфекции (грипп, ОРЗ, вирусный гепатит);

- физические и психические перегрузки;

- травмы и оперативные вмешательства.

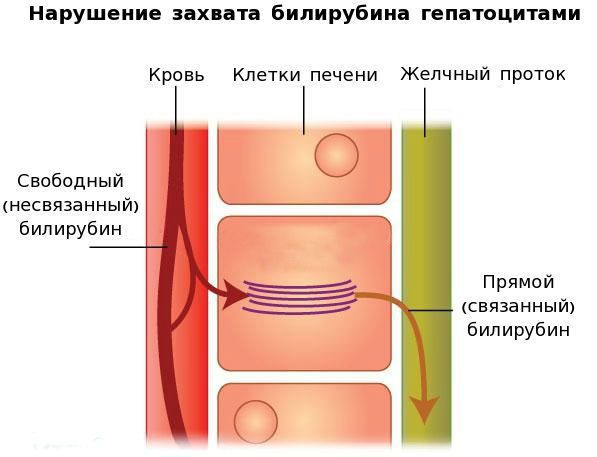

Причина заболевания — генетический дефект фермента УДФГТ1*1, который возникает в результате его мутации. В связи с этим дефектом функциональная активность данного фермента снижается, а внутриклеточный транспорт билирубина в клетках печени к месту соединения свободного (несвязанного) билирубина с глюкуроновой кислотой нарушается. Это и приводит к увеличению свободного билирубина.

Симптомы синдрома Жильбера

Некоторые специалисты трактуют синдром Жильбера не как болезнь, а как физиологическую особенность организма.

До периода полового созревания данный синдром может протекать бессимптомно. Позже (после 11 лет) возникает характерная триада признаков:

- желтуха различной степени выраженности;

- ксантелазмы век (жёлтые папулы);

- периодичность появления симптомов [1] .

Желтуха чаще всего проявляется иктеричностью (желтушностью) склер, матовой желтушностью кожных покровов (особенно лица), иногда частичным поражением стоп, ладоней, подмышечных впадин и носогубного треугольника.

Заболевание нередко сочетается с генерализованной дисплазией (неправильным развитием) соединительной ткани.

Усиление желтухи может наблюдаться после перенесения инфекций, эмоциональной и физической нагрузки, приёма ряда лекарственных препаратов (в частности, антибиотиков), голодания и рвоты.

Клиническими проявлениями заболевания общего характера могут быть:

- слабость;

- недомогание;

- подавленность;

- плохой сон;

- снижение концентрации внимания.

В отношении ЖКТ синдром Жильбера проявляется снижением аппетита, изменением привкуса во рту (горечь, металлический привкус), реже возникает отрыжка, тяжесть в области правого подреберья, иногда наблюдается боль ноющего характера и плохая переносимость лекарственных препаратов.

При ухудшении течения синдрома Жильбера и существенном повышении токсичной (свободной) фракции билирубина может появляться скрытый гемолиз, усиливая при этом гипербилирубинемию и добавляя в клиническую картину системный зуд.

Патогенез синдрома Жильбера

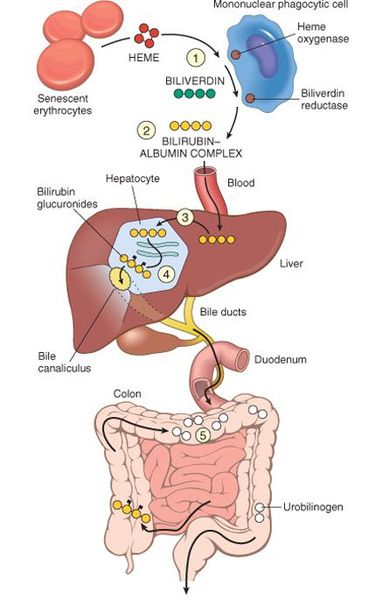

В норме свободный билирубин появляется в крови преимущественно (в 80-85 % случаев) при разрушении эритроцитов, в частности комплекса ГЕМ, входящего в структуру гемоглобина. Это происходит в клетках макрофагической системы, особенно активно в селезёнке и купферовских клетках печени. Остальная часть билирубина образуется из разрушения других гемсодержащих белков (к примеру, цитохрома P-450).

У взрослого человека в сутки образуется приблизительно от 200 мг до 350 мг свободного билирубина. Такой билирубин слаборастворим в воде, но при этом хорошо растворяется в жирах, поэтому он может взаимодействовать с фосфолипидами («жирами») клеточных мембран, особенно головного мозга, чем можно объяснить его высокую токсичность, в частности токсичное влияние на нервную систему.

Первично после разрушения комплекса ГЕМ в плазме билирубин появляется в неконъюгированной (свободной или несвязанной) форме и транспортируется с кровью при помощи белков альбуминов. Свободный билирубин не может проникнуть через почечный барьер за счёт сцепления с белком альбумином, поэтому сохраняется в крови.

В печени несвязанный билирубин переходит на поверхность гепатоцитов. С целью снижения токсичности и выведения в клетках печени свободного билирубина при помощи фермента УДФГТ1*1 он связывается с глюкуроновой кислотой и превращается в конъюгированный (прямой или связанный) билирубин. Конъюгированный билирубин хорошо растворим в воде, он является менее токсичным для организма и в дальнейшем легко выводится через кишечник с желчью.

При синдроме Жильбера связывание свободного билирубина с глюкуроновой кислотой снижается до 30% от нормы, тогда как концентрация прямого билирубина в желчи увеличивается.

В основе синдрома Жильбера лежит генетический дефект — наличие на промонторном участке A(TA)6TAA гена, кодирующего фермент УДФГТ1*1, дополнительного динуклеотида ТА. Это становится причиной образования дефектного участка А(ТА)7ТАА. Удлинение промонторной последовательности нарушает связывание фактора транскрипции IID, в связи с чем уменьшается количество и качество синтезируемого фермента УДФГТ1, который участвует в процессе связывания свободного билирубина с глюкуроновой кислотой, преобразуя токсичный свободный билирубин в нетоксичный связанный.

Вторым механизмом развития синдрома Жильбера является нарушение захвата билирубина микросомами сосудистого полюса клетки печени и его транспорта глутатион-S-трансферазой, которая доставляет свободный билирубин к микросомам клеток печени.

В конечном итоге вышеперечисленные патологические процессы приводят к увеличению содержания свободного (несвязанного) билирубина в плазме, что обуславливает клинические проявления заболевания [6] .

Классификация и стадии развития синдрома Жильбера

Общепринятой классификации синдрома Жильбера не существует, однако условно можно разделить генотипы синдрома по полиморфизму.

Источник

Желтуха: причины, симптомы, диагностика, лечение

Желтухой называют синдром, при котором кожа, слизистые и белки глаз окрашиваются в желтый цвет. Это не самостоятельное заболевание, а только проявление какой-то патологии. Причины развития желтухи могут быть совершенно различными.

Что вызывает желтуху?

Желтуха возникает, когда в крови слишком много билирубина. Он может быть повышен из-за множества факторов: нарушений в работе печени, нарушения оттока желчи (сама желчь содержит билирубин) из желчного пузыря и желчных протоков, нарушений крови, в которой распадается слишком много эритроцитов, содержащих билирубин.

Билирубин – вещество желтого цвета, образующееся при расщеплении красных кровяных телец, переносящих кислород по телу. Когда эритроциты умирают, печень фильтрует продукты их распада из кровотока. Но при патологиях (болезни самой печени и желчевыводящих путей, повышенном разрушении эритроцитов) печень может не успевать за этим процессом, билирубин накапливается, и кожа, склеры глаз и слизистые приобретают желтый цвет.

Сдать анализы на билирубин в СИТИЛАБ

Виды желтухи

Существует несколько видов желтухи, и в зависимости от этого отличается механизм повреждений.

Выделяют три вида желтухи:

- Надпеченочная (гемолитическая) желтуха. Появляется, когда распадается чрезмерно много красных кровяных телец. Этот процесс называется гемолизом. Когда распадается слишком много эритроцитов одновременно, высвобождается большое количество билирубина, с которым не может справиться печень. Такое случается, например, при наследственных видах анемии, когда у человека эритроциты (красные кровяные тельца) имеют особую форму и склонны к более быстрому разрушению.

- Печеночная (паренхиматозная) желтуха. Этот вид связан с повреждениями печени, от которых страдает фильтрующая способность органа, и в кровь попадает слишком много билирубина. Такое возможно при инфекциях печени, гепатитах, циррозе.

- Подпеченочная (механическая) желтуха. Эта разновидность желтухи возникает из-за блокирования желчных протоков, соединяющих печень, желчный пузырь и кишечник.

Желчные протоки – это серия трубок, похожих на кровеносные сосуды, но отвечающих за перенос желчи из печени в желчный пузырь. Если преграда не позволяет печени удалять избыток билирубина, происходят серьезные сбои в ее работе, которые в свою очередь провоцируют желтуху. Такое случается из-за камней в желчном пузыре, при увеличенных лимфатических узлах или опухолях.

Симптомы желтухи

Из названия синдрома ясно, что представляет собой главный симптом. При желтухе желтеют белки глаз, кожа и другие ткани человеческого тела. Что интересно, по оттенку желтого можно предположить вид желтухи. При гемолитических желтухах кожа становится бледной и приобретает светло-желтый, лимонный оттенок. При печеночных – оранжевый. При механических желтухах кожа темнеет, становится землистого, зеленоватого цвета.

Желтуха, вызванная острым заболеванием, обычно сопровождается жаром, ознобом, болью в животе, гриппоподобными симптомами, темной мочой и светлым стулом.

Если желтуха развивается в результате хронической патологии, могут быть такие симптомы, как потеря веса или кожный зуд. Желтуха, вызванная онкологическим заболеванием поджелудочной железы или желчных путей, может сопровождаться болью в животе.

Желтуха у детей

Частое явление – желтуха новорожденных. Как и у взрослых, детская желтуха связана с повышенным уровнем билирубина в крови, однако в преобладающем большинстве случаев не несет серьезной угрозы для жизни или здоровья.

Желтуха – один из наиболее распространенных синдромов, с которыми сталкиваются новорожденные. По статистике, почти 60% доношенных детей и 80% рожденных раньше срока (до 37-й недели беременности) имеют при рождении желтуху различной степени. При этом 60-70% от этого числа сталкиваются с физиологической, а не патологической формой желтухи. И только у одного из 20 младенцев билирубин в крови настолько высок, что нуждается в лечении.

Симптомы желтухи новорожденных обычно развиваются через 2–3 дня после рождения и исчезают без лечения к 2-м неделям. В большинстве больниц проводится обследование детей на желтуху перед выпиской. Несмотря на то, что обычно желтуха у новорожденных проходит без медицинской помощи, при первых симптомах необходимо показать малыша врачу, чтобы специалист определил причину желтых склер или желтой кожи и дал индивидуальные рекомендации.

Желтуха часто встречается у новорожденных, потому что красные кровяные тельца младенцев быстрее разрушаются. Кроме того, печень новорожденного не полностью развита, поэтому она удаляет билирубин из крови не так эффективно, как у взрослого человека. Плюс – низкое содержание бактерий в кишечнике новорожденных также влияет на обмен билирубина, увеличивая его содержание в крови. Обычно к концу второй недели жизни малыша его печень начинает справляться с количеством билирубина, и показатель приходит в норму.

Лечение обычно рекомендуется только в том случае, если анализы показывают очень высокий уровень билирубина в крови ребенка. В особенно высоких количествах билирубин оказывает нейротоксическое действие – то есть может нанести вред мозгу ребенка. Степень повреждений зависит от продолжительности желтухи и степени, насколько повышен билирубин.

Чтобы снизить уровень билирубина у малыша, часто применяют фототерапию. Свет от специальной лампы падает на кожу и преобразует билирубин в форму, которая легче расщепляется печенью. В редких и тяжелых случаях применяется обменное переливание: кровь ребенка удаляется с помощью катетера и заменяется кровью от подходящего донора. Большинство младенцев хорошо реагируют на лечение, и уже через несколько дней их выписывают из больницы.

Желтуха у взрослых

Синдром Жильбера

Отдельно стоит выделить синдром Жильбера – распространенное наследственное заболевание, также известное как конституциональная дисфункция печени и семейная негемолитическая желтуха. Он не требует лечения, а многие врачи не считают его за заболевание и рассматривают как вариант нормы и индивидуальную особенность. Синдром Жильбера встречается у 1-5% населения, в зависимости от региона. Он связан с дефектом гена, который отвечает за выработку печеночного фермента. Благодаря этому ферменту связывается непрямой билирубин.

У трети носителей синдрома Жильбера патология не проявляет себя в течение всей жизни. Часто он переносится бессимптомно и обнаруживается только по результатам анализа крови на билирубин. Однако возможны и более выраженные симптомы: боль в правом подреберье, металлический привкус во рту, метеоризм, рвота, общая слабость и усталость, потеря аппетита, бессонница. Симптомы разнообразны, и часто пациенты с синдромом Жильбера сталкиваются со сниженным настроением, раздражительностью, тревожностью.

Специфическое лечение синдрома Жильбера обычно не проводится. Пациенту необходимо ограничивать количество жирных продуктов в рационе, придерживаться здорового образа жизни и посещать гастроэнтеролога – именно он занимается диагностикой и лечением данного заболевания.

Диагностика и лечение желтухи

Предварительный диагноз можно поставить уже по цвету кожи, однако повторим, что желтуха – не заболевание, а синдром. Поэтому вся дальнейшая диагностика после первичного осмотра будет направлена на выявление причины симптомов.

При пожелтении кожи или склер необходимо сдать следующие анализы:

- общий анализ крови;

- общий анализ мочи;

- биохимический анализ крови, в том числе анализ крови на билирубин общий и билирубин прямой;

- анализ мочи на билирубин общий и билирубин прямой;

- кровь на антитела к вирусным гепатитам.

Следующий этап – аппаратная диагностика. Часто требуется УЗИ печени и желчных путей. По назначению врача могут также провести МРТ или томографию.

Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от причин, вызвавших желтуху, состояния внутренних органов и результатов проведенных исследований. Желтуха имеет много видов и проявлений, и лечение ее также разнообразно.

Разными видами желтухи занимаются разные специалисты: терапевты, инфекционисты, гематологи, онкологи. Какой именно специалист станет основным лечащим врачом, будет понятно в результате обследования. Правильно начать обследование со сдачи лабораторных анализов и обращения к терапевту.

Источник