- Травмы головы

- Правила поведения

- Повреждения черепа первая помощь диагностика

- Рентгенография черепа при черепно-мозговой травме

- Ангиография мозга при черепно-мозговой травме

- Вентрикулография с воздухом при черепно-мозговой травме

- МРТ при черепно-мозговой травме

- Перелом черепа ( Перелом костей черепа )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Классификация

- Симптомы перелома черепа

- Перелом свода черепа

- Перелом основания черепа

- Диагностика

- Лечение перелома черепа

- Первая помощь

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

Травмы головы

Правила поведения

Травмы головы. Оказание первой помощи

Травмы головы являются одними из наиболее тяжелых повреждений, которые пострадавшие могут получить в результате происшествий. Очень часто они (особенно ранения волосистой части головы) сопровождаются значительным кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего на месте происшествия.

Травмы головы часто сопровождаются нарушением функции головного мозга. Для черепно-мозговой травмы характерны бледность, общая слабость, сонливость, головная боль, головокружение и потеря сознания. Пострадавший может быть в сознании, но при этом не помнит обстоятельств травмы и событий, ей предшествующих. Более тяжелое повреждение мозга сопровождается длительной потерей сознания, параличами конечностей. Переломы костей черепа могут сопровождаться, кроме того, следующими признаками: выделение бесцветной или кровянистой жидкости из ушей, носа; кровоподтеки вокруг глаз.

Первая помощь при травме головы будет заключаться в остановке кровотечения, вызове скорой медицинской помощи и контроле состояния пострадавшего.

Если пострадавший находится без сознания, следует придать ему устойчивое боковое положение, которое уменьшает вероятность западения языка и сводит к минимуму возможность попадания рвотных масс или крови в дыхательные пути.

При наличии раны и кровотечения надо выполнить прямое давление на рану, при необходимости – наложить повязку.

В случае, если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения целостности костей черепа, необходимо обложить края раны бинтами и только после этого накладывать повязку. При нахождении в ране инородного предмета нужно зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку. Извлекать инородный предмет запрещено.

Особенности ранений волосистой части головы

Кровотечения при ранениях волосистой части головы, как правило, очень обильные, и не могут остановиться самостоятельно. Для остановки кровотечения из волосистой части головы необходимо выполнить прямое давление на рану и наложить давящую повязку.

Источник

Повреждения черепа первая помощь диагностика

Рентгенография шейного отдела позвоночника. У всех пациентов, получивших травматическое повреждение мозга, должна быть, в соответствии с принятыми протоколами, исключена травма шейного отдела позвоночника.

Компьютерная томография головы. Внедрение в повседневную практику КТ революционизировало лечение повреждений головы. В большинстве отделений неотложной помощи имеется возможность для непосредственного выявления представляющих угрозу жизни повреждений.

Когда следует выполнять КТ? Так как подавляющее большинство повреждений головы, по поводу которых обращаются каждый день, являются легкими и несущественными, то многие организации, стремясь ограничить излишнее использование этого метода, выпустили руководства относительно того, при каких повреждениях мозга необходимо выполнение КТ. Основной вывод заключается в том, что у неврологически нормальных, не терявших сознания пациентов, необходимость в выполнении КТ головы отсутствует. Однако возникает проблема определения того, что означает «неврологически нормальный».

Все руководства определяют это как отсутствие посттравматической амнезии (ПТА), спутанности сознания и нарушенного внимания. Некоторые из этих характеристик могут присутствовать при ШКГ 15, в зависимости от метода подсчета показателя. Хотя существуют тесты на ПТА и скрининговые тесты на легкое повреждение головы, они не имеют широкого применения в сегодняшней практике отделения неотложной помощи, и их полезность в обстановке общей занятости спорна. Поэтому трудно наверняка выявить и документировать пациентов, которым может быть не нужна КТ. Хотя у некоторых пациентов можно пренебречь КТ, в большинстве случаев представляется экономически оправданным и более безопасным сортировать пациентов с повреждениями головы, включая легкие повреждения, на основе данных КТ.

Время выполнения КТ. КТ выполняется как можно раньше, при первой возможности безопасного проведения. До укладки пациентов в КТ сканер необходима адекватная реанимация. Во многих городских центрах травмы КТ часто можно выполнить практически сразу после поступления в ОНП, т.е. через несколько минут после травмы. Эту «быструю» КТ можно выполнить до значительного внутричерепного скопления крови или отека. В случаях, когда проводилось «очень раннее» сканирование, а потом произошло угнетение сознания, может потребоваться повторное сканирование.

Особенности КТ. Задачей КТ является выявление внутричерепных гематом. Помимо этого есть несколько дополнительных моментов, которые мы опишем в отдельной статье на сайте.

Важно отметить сдавление базальных цистерн. Сглаживание базальной цистерны коррелирует с прогрессированием вклинения височной доли. Выявление сглаженных или сдавленных базальных цистерны настораживает, а отсутствие базальных цистерн является зловещим признаком далеко зашедшего вклинения.

Также важно смещение срединных структур, его использование в качестве критерия удаления различных гематом обсуждается в отдельной статье на сайте. Следует помнить, что смещение срединных структур вызывается не только гематомами, но также вклинением под серп мозжечка и отеком мозга.

Травматическое скопление крови под паутинной оболочкой, фактически, является наиболее частой причиной субарахноидального кровоизлияния. Его важность описана выше.

КТ также позволяет хорошо визуализировать череп и основание черепа. При КТ можно обнаружить многие переломы. Особое внимание при «очень раннем» сканировании нужно обратить на переломы черепа как предвестник отсроченного развития гематомы.

Проникающая травма головы. При проникающих повреждениях головы сквозные ранения сопровождаются наибольшей смертностью; эти ранения можно видеть при КТ. Одним незначительным исключением является билатеральное вовлечение лобной доли. Kaufman отметил в этой группе смертность 12% и хорошие исходы у 30%, что значительно лучше, чем исходы при двуполушарных повреждениях в целом. Напротив, близость раневого канала к задней части мозга связана с большим повреждением жизненно важных структур. В этом случае высока вероятность пересечения желудочков, что напрямую связано с увеличением смертности.

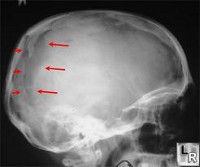

Рентгенография черепа при черепно-мозговой травме

Рентгенография черепа имеет долгую историю в лечении повреждений головы. Такие признаки, как переломы, воздух в полости черепа и смещение шишковидного тела от средней линии, традиционно связаны с более высокой встречаемостью внутричерепных патологических изменений. Сообщалось, что наличие линейного перелома свода черепа увеличивает вероятность внутричерепной патологии в 400 раз.

С внедрением КТ в большинстве отделений неотложной помощи стала доступным непосредственная визуализация таких внутричерепных изменений. Выполнение рентгенографии черепа во многих случаях приводит лишь к ненужной задержке.

В условиях ограниченной доступности или отсутствия КТ, рентгенография черепа остается полезным методом выявления пациентов с высоким риском внутричерепных изменений. К тому же, при проникающей травме и лечении некоторых переломов черепа рентгенография может дать полезную дополнительную информацию о морфологии повреждения, дополняя экстренно выполненную КТ.

Ангиография мозга при черепно-мозговой травме

Ангиография служила методом выбора для выявления смещения сосудов мозга внутричерепными очагами, пока не была вытеснена КТ. Теперь ангиография используется в случаях острых повреждений головы лишь изредка, прежде всего, в тех ситуациях, когда подозревается повреждение сосудов. В течение первых нескольких дней после реанимации и стабилизации ангиография может проводиться для диагностики ложных аневризм и других сосудистых нарушений у пациентов с огнестрельными ранениями и другими проникающими повреждениями. Кроме того, для пациентов с относительно нормальными изображениями черепа, с неврологическими нарушениями при поступлении или развившимися позднее, нужно рассматривать ангиографию, как метод исключения повреждения и расслоения позвоночных или сонных артерий.

Вентрикулография с воздухом при черепно-мозговой травме

При необходимости срочной операции пациентам с множественными повреждениями иногда невозможно выполнить КТ из-за гемодинамической нестабильности. В таких случаях нейрохирург может провести вентрикулографию с воздухом, пока общие или торакальные хирурги оценивают пациента или выполняют операцию. После эвакуации и замещения воздухом 5-10 мл спинномозговой жидкости (СМЖ), с помощью мобильного аппарата выполняется рентгенография в переднезадней проекции для выявления смещения срединных структур. Смешение на 5 мм или более говорит о возможном объемном очаге, который может потребовать немедленной эвакуации.

В таких случаях одновременно с абдоминальной или торакальной операцией может быть выполнена краниотомия.

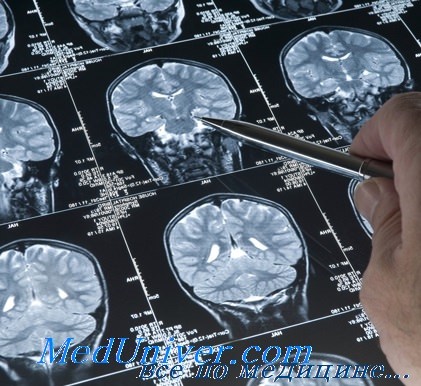

МРТ при черепно-мозговой травме

Магнитно-резонансная визуализация не играет роли в экстренной диагностике повреждений головы. Причины этого заключаются во времени, требуемом для получения изображений, ограниченном доступе к находящемуся в магнитной зоне пациенту, несовместимости магнитных полей с большинством металлических реанимационных устройств, используемых в экстренных условиях, и более низким качеством МРТ по сравнению с КТ при визуализации острого кровоизлияния и изменений костей. Однако в подострой и хронической посттравматической фазе МРТ чувствительнее КТ при обнаружении тонких или диффузных повреждений, которые могут иметь прогностическое значение.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

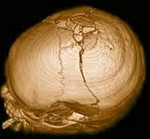

Перелом черепа ( Перелом костей черепа )

Перелом черепа – это нарушение целостности костей черепа. Чаще его причиной становится тяжелая прямая травма. Патология сопровождается локальной болью в месте повреждения. Остальные симптомы зависят от тяжести травмы, поражения мозговых структур и развития осложнений. Диагностика базируется на жалобах, данных анамнеза и объективного осмотра, результатах рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение определяется видом перелома и тяжестью черепно-мозговой травмы, может быть как консервативным, так и оперативным.

МКБ-10

Общие сведения

Перелом черепа – травматическое нарушение целостности черепа. Обычно сопровождается повреждением мозга и его оболочек, поэтому относится к группе состояний, представляющих опасность для жизни. Тактика лечения зависит от вида перелома черепа и особенностей повреждения мозговых структур и может быть как консервативной, так и оперативной.

Переломы черепа составляют около 10% от всех переломов и около 30% от общего количества тяжелых черепно-мозговых травм и чаще наблюдаются либо у активных людей молодого и среднего возраста, либо у социально неблагополучных граждан (алкоголиков, наркоманов и т. д.). Высокая частота подобных повреждений у первой группы пациентов объясняется их активностью (травмы на производстве, поездки на автомобилях, занятия спортом, в том числе – экстремальным и т. д.). Травмы представителей второй группы чаще связаны с криминалом, либо с несчастными случаями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Причины

Как правило, перелом черепа возникает в результате тяжелых травм: падений с большой высоты, автомобильных аварий, ударов по голове твердым массивным предметом и пр. Выделяют два механизма перелома черепа:

- Прямой. В этом случае кость ломается непосредственно в месте приложения силы,

- Непрямой. Действие удара передается на поврежденную кость с других отделов черепа или других костей скелета.

Переломы свода черепа обычно формируются в результате прямой травмы. При этом кости черепа прогибаются внутрь, а первой повреждается внутренняя пластинка черепной кости. Однако, возможны и непрямые переломы свода черепа, при которых поврежденная кость выпячивается кнаружи.

Переломы основания черепа чаще развиваются вследствие непрямой травмы, например, в результате падения с высоты на ноги и таз (в этом случае травматическое воздействие передается через позвоночник) или в результате падения на голову (при этом удар передается с костей свода на кости основания черепа).

Классификация

Выделяют переломы мозгового и лицевого черепа. Изучение и лечение переломов лицевого черепа представляет собой отдельный раздел медицины, находящийся в ведении челюстно-лицевых хирургов. Лечением переломов мозгового черепа занимаются врачи-нейрохирурги, а в деревнях и небольших городах, не имеющих собственных нейрохирургических отделений – травматологи или хирурги.

Все переломы мозгового черепа подразделяются на две большие группы: переломы свода и основания. Переломы основания в травматологии и ортопедии встречаются относительно редко и составляют около 4% от общего количества черепно-мозговых травм. По своему характеру переломы свода, в свою очередь, делятся на:

- Линейные переломы. Повреждение кости напоминает тонкую линию. Смещение костных фрагментов отсутствует. Такие переломы сами по себе наименее опасны, однако они могут становиться причиной повреждения оболочечных артерий и образования эпидуральных гематом.

- Вдавленные переломы. Кость вдавливается в черепную коробку. Из-за этого может повреждаться твердая мозговая оболочка, сосуды и мозговое вещество, следствием чего становятся ушибы и размозжения мозга, внутримозговые и субдуральные гематомы.

- Оскольчатые переломы. При повреждении образуется несколько осколков, которые могут повреждать мозг и мозговые оболочки, вызывая те же последствия, что при вдавленных переломах.

Переломы основания черепа подразделяются на переломы передней, средней и задней черепной ямки. Возможно также сочетание переломов свода и основания черепа.

Симптомы перелома черепа

Перелом свода черепа

При повреждениях свода черепа обнаруживается рана или гематома волосистой части головы. В области перелома могут иметься видимые или выявляемые при ощупывании вдавления. Следует учитывать, что при линейных переломах такие вдавления отсутствуют. Общие симптомы зависят от тяжести травмы и степени повреждения мозговых структур. Возможны любые нарушения сознания, от его кратковременной потери в момент травмы до комы. При поражении мозга и черепных нервов возникают нарушения чувствительности, парезы и параличи. Может развиваться отек мозга, сопровождающийся тошнотой, рвотой, распирающими головными болями, нарушением сознания и появлением очаговой симптоматики. При сдавлении ствола мозга отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, а также угнетение реакции зрачков.

Обычно выявляется закономерность: чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. Однако из этого правила есть исключение – внутричерепная гематома, для которой характерен период просветления, сменяющийся потерей сознания. Поэтому удовлетворительное состояние больного не стоит расценивать, как свидетельство отсутствия или незначительной тяжести травмы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание – пациенты с переломом черепа нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения, которое может затруднять диагностику. Поэтому объективные подтверждения травмы головы (ушибы, раны, гематомы) и свидетельства очевидцев в таких случаях должны становиться поводом для направления больного на немедленное обследование в специализированное отделение.

Перелом основания черепа

При переломах основания черепа симптоматика зависит от сопутствующего повреждения мозга. Кроме того, выявляются признаки, характерные для повреждения определенной черепной ямки. О переломе передней черепной ямки свидетельствует симптом «очков» — кровоизлияния в клетчатку вокруг глаз и истечение спинномозговой жидкости с примесью крови из носа. Иногда наблюдается экзофтальм (выпучивание глаз вследствие кровоизлияния в клетчатку, расположенную позади глаза). При повреждении воздухоносных полостей может выявляться подкожная эмфизема.

Перелом средней черепной ямки сопровождается истечением спинномозговой жидкости из слуховых проходов и образованием кровоподтека на задней стенке глотки. Для перелома задней черепной ямки характерны тяжелые расстройства дыхания и кровообращения (свидетельство повреждения ствола мозга) и кровоподтеки в области сосцевидного отростка (костного выступа за ухом). Следует учесть, что симптом «очков» и кровоподтеки в область сосцевидного отростка появляются не сразу, а через 12-24 часов после травмы.

Диагностика

Перелом черепа положено исключать у всех пациентов с черепно-мозговой травмой. Врач опрашивает больного, выясняя обстоятельства травмы, оценивает его общее состояние, проводит неврологическое обследование (оценивает чувствительность и силу мышц, проверяет рефлексы и т. д.). В ходе осмотра он проверяет состояние зрачков (реакция на свет, равномерность, ширина), наличие или отсутствие отклонения языка от средней линии и равномерность оскала зубов, а также измеряет пульс, чтобы выявить брадикардию, характерную для черепно-мозговой травмы.

Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, а при необходимости – и в специальных укладках. Назначается компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга).

Существует ряд объективных обстоятельств, затрудняющих диагностику переломов черепа, в том числе – тяжелое состояние больного, из-за которого невозможно провести ряд исследований, особенности строения черепа из-за которых на обзорных снимках повреждение костей основания выявляется менее чем у 10% пострадавших и т. д. Поэтому диагноз перелома черепа в ряде случаев выставляется на основании клинической картины и в последующем, после улучшения состояния больного, подтверждается данными объективных исследований.

Лечение перелома черепа

Первая помощь

Всех пациентов с черепно-мозговой травмой необходимо немедленно доставлять в стационар. На этапе первой помощи больного укладывают в горизонтальное положение. Если пострадавший находится в сознании, его кладут на спину. Пациентов в бессознательном состоянии укладывают вполоборота. Для создания такого положения под спину с одной стороны можно подложить небольшие подушки или верхнюю одежду. Голову больного поворачивают в сторону, чтобы при рвоте он не захлебнулся рвотными массами.

Голове создают покой, используя подручные средства: одежду, подушки или валики. Останавливают кровотечение, накладывая на рану давящую повязку. К месту травмы прикладывают холод. Проверяют проходимость дыхательных путей, при необходимости устраняют западение языка, освобождают дыхательные пути от рвотных масс и т. д. По показаниям вводят аналептики (цитизин, диэтиламид никотиновой кислоты) и сердечные гликозиды.

Консервативная терапия

На этапе стационара лечение переломов черепа чаще консервативное, операции проводят по строгим показаниям. Консервативную терапию назначают пациентам с переломами основания черепа, закрытыми переломами свода черепа, субарахноидальными кровоизлияниями, сотрясением и ушибом головного мозга. Всем больным показан постельный режим, длительность которого зависит от тяжести травмы, и гипотермия головы (используются пузыри со льдом). Проводится дегидратационная терапия, назначаются антибиотики и обезболивающие. При переломах основания черепа выполняются повторные люмбальные пункции либо накладывается люмбальный дренаж.

Тактика лечения в каждом конкретном случае определяется тяжестью и особенностями черепно-мозговой травмы. Так, при сотрясениях головного мозга пациентам назначают вазотропные и ноотропные препараты. При ушибах мозга спектр лечебных мероприятий расширяется и включает в себя не только средства для улучшения мозгового кровотока и энергообеспечения мозга, но и метаболическую и противовоспалительную терапию и т. д. В восстановительном периоде применяют ноотропные препараты и лекарственные средства для улучшения мозговой микроциркуляции (циннаризин, винпоцетин).

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение может потребоваться при тяжелых переломах черепа, особенно – вдавленных. Под общим наркозом выполняется трепанация, в ходе которой врач создает отверстие в черепе, удаляет из мозга внедрившиеся осколки, инородные тела и разрушенные ткани. Образование внутричерепных гематом в подавляющем большинстве случаев является показанием для срочной операции, в процессе которой хирург удаляет скопившуюся кровь, промывает полость, выявляет и устраняет источник кровотечения.

Показанием к хирургическому вмешательству при переломах основания черепа в остром периоде может стать повреждение лицевого или зрительного нерва, а в отдаленном – продолжающееся истечение спинномозговой жидкости из ушных проходов или носовых ходов. Прогноз при переломах черепа зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Возможно как полное восстановление, так и тяжелые последствия, становящиеся причиной инвалидности больного.

Источник