Алгоритм проведения ультразвуковой терапии

2. Проверить аппарат на исправность, для этого на рабочую поверхность излучателя наносят несколько капель воды, если аппарат исправен, то после его включения наблюдается подпрыгивание, «кипение» этих капель.

3. Помочь пациенту принять удобную для проведения процедуры позу.

4. Предупредить пациента о том, что во время процедуры он будет ощущать лёгкое тепло.

5. Перед включением в сеть один из излучателей подключают к гнезду аппарата.

6. Включают аппарат в сеть. Загорается сигнальная лампочка.

7. Нажатием соответствующих клавиш устанавливают интенсивность работы, режим работы, номер излучателя, заводят процедурные часы. Импульсный режим используется в острой стадии заболеваний при воздействии на лицо и паравертебрально. Постоянный — используется при заболевании суставов и внутренних органов.

8. Нельзя применять на спинной и головной мозг, область сердца, беременную матку и костные выступы.

9. При непосредственном воздействии на кожу нанести контактную среду: вазелин, глицерин, если это ультрафонофорез – лекарственную форму, при большой неровности, для лучшего контакта кожи и излучателя, можно использовать воду, налитую в фаянсовую ванночку.

10. При воздействии через воду погружают участок, подлежащий воздействию, и ультразвуковой излучатель должен находиться на 1 – 2 см от поверхности кожи.

11. Процедуру проводят контактно по стабильной или лабильной методике.

12. По окончании процедуры раздается звуковой сигнал и гаснет индикаторная лампочка, аппарат выключают из сети.

13. Удалить с поверхности кожи и излучателя контактную среду.

14. Обработать излучатель тампоном, смоченным раствором спирта.

15. Отметить в процедурном листе о выполненной процедуре.

Алгоритм проведения ингаляции

1. Ингаляции следует проводить в спокойном состоянии, не ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи или физической нагрузки. Одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание.

2. Перед выполнением процедуры медсестра заполняет емкость ингалятора раствором лекарственного вещества и включает аппарат.

3. При индивидуальной ингаляции больной должен крепко держать наконечник ингалятора, плотно охватив его губами. При проведении групповых ингаляций медицинская сестра усаживает больных вокруг ингалятора на расстоянии 75 – 100 см.

4. При заболеваниях носа — вдох и выдох следует производить через нос, без напряжения,

при заболеваниях глотки, гортани, трахеи, крупных бронхов — после вдоха ртом, необходимо произвести задержку дыхания на 2 с, а затем сделать выдох. Время воздействия 5-15 мин.

5. По величине аэрозольных частиц различают: высоко, средне и низкодисперсные.

6. По окончании процедуры аппарат выключается, наконечники дезинфицируют и стерилизуют.

7. Отметить в процедурном листе о выполненной процедуре.

8. Предупредить пациента о том, что после ингаляций необходим отдых в течение 15 – 30 мин. Не следует разговаривать, пить, курить, принимать пищу в течение 1 ч.

Источник

Ультразвуковая терапия, методики, показания, ограничения к применению

Ультразвуковая терапия – это методика лечения при помощи ультразвука. УЗТ используют в физиотерапии для лечения и профилактики различных заболеваний. Методику применяют в разных областях медицины, таких как ортопедия, хирургия, гинекология, офтальмология, дерматология, отоларингология, стоматология, педиатрия. Ультразвуковая терапия позволяет снизить частоту обострений, а также сократить время восстановления после операции, острых патологий.

Ультразвуковые волны были открыты в 1899 году, их обнаружил К. Konig. Использовать на практике ультразвук пробовал русский инженер К. В. Шиловский и французский изобретатель Ланжевен в 1914-1918 годах. Исследования этих ученых привели к созданию излучателя ультразвука. Он работал на основе пьезоэлектрического эффекта в соответствии с разработкой братьев Кюри. После этого был сделан прибор на основе магнитострикции. Со временем лучи, исходящие из аппарата, стали более направленными на конкретный объект. Это позволило применять ультразвуковые волны в промышленности и медицине. В медицине начали применять ультразвук после 1927 года.

Толчком к использованию УЗТ стала работа ученых о биологическом воздействии ультразвука на организм. Есть мнение, что первым ультразвук начал применять Р. Польман. Он создал вибратор, излучающий ультразвуковые волны. Польман лечил УЗ-волнами ишиас, невралгию, миалгию. Результаты лечения были положительные. К 1945 году УЗТ стали использовать в Германии, Западной Европе, США, Японии. В нашей стране методику начали применять только 1953 году. Ученый В. А. Плотников впервые попробовал лечить контрактуру Дюпюитрена ультразвуком. В 1955 году УЗ-волны стали использовать в терапии неврологических, суставных патологий, кожных болезней. Начиная с 1961 года, начали производить отечественные ультразвуковые приборы. Производство их было серийным, что послужило толчком для развития ультразвуковой терапии. В 1986 году ученым из Белоруссии (Л. И. Богданович, В. С. Улащик, А. А. Чиркин) была присуждена премия в области науки и техники.

Методики ультразвуковой терапии в физиотерапии сегодня применяются очень широко для лечения различных заболеваний.

Характеристики ультразвуковых волн

Для физиотерапевтических процедур применяются УЗ-волны с частотой 800-3000 кГЦ. Для хирургических манипуляций частота колебаний составляет 20-100 кГЦ. Дозировка ультразвукового воздействия на организм зависит от интенсивности, продолжительности воздействия, а также типа генерации УЗ-волн (непрерывные, импульсные).

Интенсивность УЗ-волн:

- Низкая (не более 0,4 Вт/см2)

- Средняя (0,5-0,8 Вт/см2)

- Высокая (0,9-1 Вт/см2)

При непрерывном воздействии ультразвука УЗ-волны без остановки направляются на ткани. Импульсное воздействие на органы представляет собой прерывающийся поток волн продолжительностью 2,4 или 10 мс. Степень поглощения ультразвуковых волн зависит от акустики и частоты колебаний. Если ткани мягкие, то поглощение будет происходить на глубине 4-5 см при частоте 800-900 кГц, на глубине 1,5-2 см при частоте 3000 кГц.

Поглощение тканей по отношению к крови:

- жировая − в 4 раза эффективнее;

- мышечная − в 10 раз лучше;

- костная – в 75 раз интенсивнее.

На месте перехода различных видов тканей интенсивность поглощения УЗ-волн значительно выше. В воздухе они сразу поглощаются, поэтому для проведения ультразвуковых физиопроцедур применяют различные среды.

Механизм воздействия УЗ-излучения

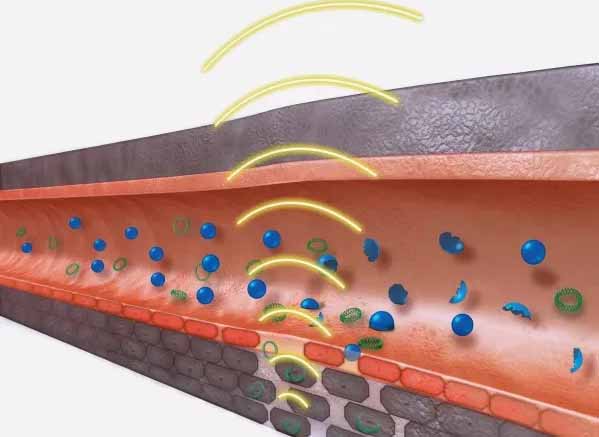

Выделяют несколько механизмов воздействия ультразвука на организм. К ним относятся: механический, тепловой, физико-химический, нервно-рефлекторный. Они являются первичными механизмами ультразвуковой терапии. Механическое воздействие заключается в высокочастотных колебаниях, которые передаются тканям. При этом происходит очень мелкая, незаметная человеку вибрация. Вибрационное воздействие приводит к увеличению кровообращения, повышению метаболизма в клетках.

Под действием вибрации в клетке снижается вязкость цитоплазматической жидкости. В тканях начинает разрыхляться соединительная ткань. В клетках ускоряется диффузия микроэлементов, стимулируется работа лизосом. Из лизосом начинают выходить ферменты, которые повышают функцию белковых соединений. Эти процессы способствуют ускорению обмена веществ. При подаче волн высокой частоты увеличивается проницаемость гистогематических барьеров. Тепловой эффект подразумевает переход энергии УЗ-волн после поглощения тканями в тепло. Температура в них увеличивается на 1°С. При этом ускоряется ферментативная активность внутри тканей, стимулируются биохимические реакции. Тепло образуется только на границах разных по плотности тканей. Тепловую энергию больше поглощают органы с дефицитом кровотока, насыщенные коллагеновыми волокнами, а также нервная, костная ткань.

Физико-химическое воздействие вызвано механическим резонансом. Он увеличивает скорость движения молекулярных структур, повышается процесс распада молекул на ионы, появляются новые электрические поля. Ускоряется окисление липидов, улучшается работа митохондриальных структур клеток, стимулируются физические и химические процессы в тканях организма. Активируются биологически активные вещества, такие как гистамин, серотонин. Под действием УЗ-волн улучшается дыхание и окисление в органах. Все эти процессы ускоряют восстановление тканей.

Выделяют следующие фазы реакции организма: