- Пневмония (воспаление легких)

- Симптомы и признаки воспаления легких

- Лечение пневмонии

- Медикаментозное лечение воспаления легких

- Физиопроцедуры

- Пневмония — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Факторы риска

- Заразна ли пневмония

- Как передаётся пневмония

- Симптомы пневмонии

- Признаки пневмонии у ребёнка

- Патогенез пневмонии

- Классификация и стадии развития пневмонии

- Осложнения пневмонии

- Диагностика пневмонии

- Как отличить воспаление лёгких от ОРВИ, гриппа и бронхита

- Лечение пневмонии

- Какой врач лечит заболевание

- Когда обратиться к врачу

- Показания при заболевании

- Антимикробные препараты

- Респираторная поддержка

- Неантибактериальная терапия

- Противопоказания при заболевании

- Прогноз. Профилактика

- Как предотвратить пневмонию

Пневмония (воспаление легких)

Пневмония (воспаление легких) – воспалительный процесс, развивающийся в легочной ткани. Различают несколько видов и форм этого заболевания, врачи классифицируют пневмонию как острое инфекционное заболевание.

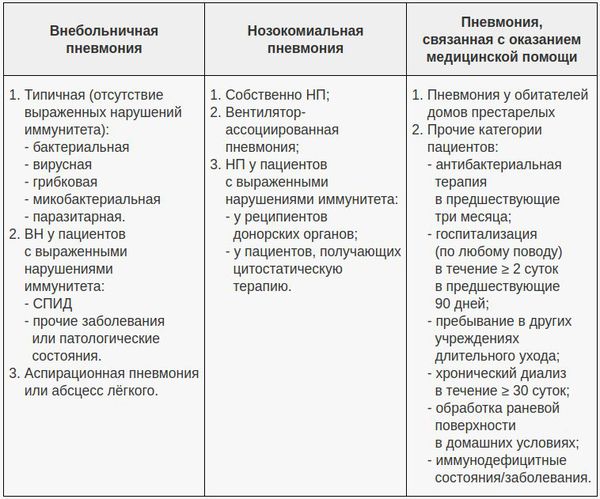

В медицине существует различие нескольких основных видов рассматриваемого воспалительного процесса, которые в свою очередь делятся на несколько подвидов:

- Домашняя (внебольничная) пневмония:

- типичная – развивается у людей с нормальной иммунной системой;

- атипичная – больные отличаются выраженными нарушениями иммунной системы (например, есть диагностированный вирус иммунодефицита человека);

- пневмония аспирационного характера – возникает при попадании в легкие посторонних предметов или веществ. Часто развивается у людей в сильном алкогольном опьянении, находящихся в коме или под воздействием наркотических веществ;

- вызванная микоплазмами, хламидиями и легионеллами – характеризуется присоединением нетипичных симптомов: рвота, тошнота, диарея и другие признаки расстройства пищеварения.

- Госпитальная/внутрибольничная (нозокомиальная) пневмония:

- развивающаяся после пребывания больного в стационаре более 2 суток подряд;

- возникающая у пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких (вентилятороассоциированная пневмония);

- диагностируемая у больных с нарушениями иммунной системы – например, после пересадки органов.

- Связанная с оказанием первой медицинской помощи:

- лицам, постоянно пребывающим в домах престарелых;

- пациентам, которые находятся на длительном диализе (аппаратное очищение крови);

- больным с раневыми поверхностями.

Кроме этого, рассматриваемое острое инфекционное заболевание классифицируется и по степени тяжести течения:

Важно: степень тяжести течения пневмонии может определить только специалист – вывод будет основываться на степени выраженности симптомов и уровня поражения легочной ткани.

Воспалительный процесс в легочной ткани может развиться из-за попадания в организм патогенного микроорганизма. Но для того, чтобы этот микроорганизм начал «работать» именно в легочной ткани, должны присутствовать определенные факторы:

- переохлаждение;

- употребление алкогольных напитков;

- длительно соблюдающийся постельный режим;

- инфекция вирусной этиологии;

- проводимые в недавнем прошлом оперативные вмешательства;

- присутствие в организме патологического очага – например, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, бронхов;

- старческий возраст.

Основными возбудителями рассматриваемого острого инфекционного заболевания признаны:

- вирусы;

- кишечная палочка;

- пневмококк – считается наиболее частым возбудителем;

- гемофильная палочка;

- синегнойная палочка;

- пневмоцисты – они могут быть только при вирусе иммунодефиците человека;

- хламидия/микоплазма – относятся к атипичным возбудителям;

- энтеробактерии.

Симптомы и признаки воспаления легких

Симптомы пневмонии у взрослых нарастают постепенно, поэтому ранняя диагностика бывает очень редко. Рассматриваемое острое инфекционное заболевание всегда начинается с внезапного повышения температуры и озноба. При этом ярко выражены симптомы общей интоксикации организма:

- слабость во всем теле;

- снижение (в некоторых случаях – потеря) работоспособности;

- снижение аппетита, вплоть до полного отказа от пищи;

- повышенное потоотделение – чаще всего этот симптом проявляется в ночное время;

- болевой синдром в мышцах и суставах – «крутит, ломает»;

- головная боль неинтенсивного, но постоянного характера

Затем начинаются легочные проявления заболевания:

- сильный кашель – первые несколько дней он имеет сухой характер, а затем становится влажным;

- одышка – в начале заболевания имеется только при физических усилиях (например, после пешей прогулки или подъема по лестнице), затем отмечается и в полном покое;

- боль в области груди– симптом не обязательно проявляется при каждом случае пневмонии, он больше характерен для заболевания, когда воспаление происходит и в плевре.

Кроме вышеописанных симптомов, в некоторых случаях могут быть и другие симптомы воспаления легких:

- расстройства желудочно-кишечного тракта (понос, тошнота и рвота, кишечная колика) – присущи только пневмонии, возбудителем которой является кишечная палочка;

- герпес на стороне поражения – характерен для пневмонии вирусной этиологии.

Методы диагностики пневмонии

Исключительно по симптомам рассматриваемое острое инфекционное заболевание диагностировать практически невозможно – они могут свидетельствовать и о других заболеваниях дыхательных путей. Врач, после осмотра и опроса больного, обычно проводит следующие диагностические мероприятия:

· лабораторное исследование крови – общий и биохимический анализы;

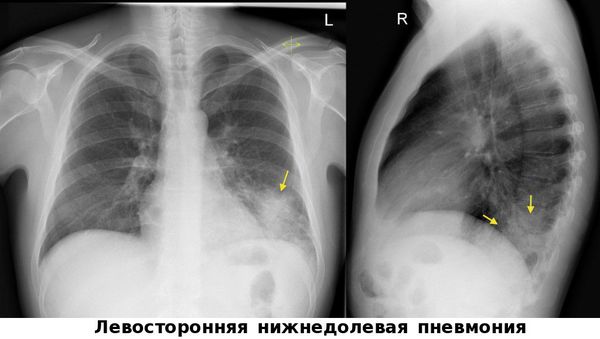

· рентгенологическое исследование грудной клетки – врач определяет поражено воспалительным процессом одно или оба легких и в каких конкретно частях парного органа имеются патологические изменения;

· фибробронхоскопия – исследование легких и других органов дыхательной системы с помощью специального оптического прибора. Проводится данная процедура только при диагностированной пневмонии, которая не поддается стандартному лечению;

· посев крови – позволяет выявить конкретного возбудителя

Лечение пневмонии

Терапия, направленная на избавление от воспалительного процесса в легочной ткани, должна быть комплексной – врачи назначают лекарственные средства, они же направляют больного на физиопроцедуры и одобрительно относятся к некоторым методам из категории «народная медицина».

Медикаментозное лечение воспаления легких

При лечении рассматриваемого острого инфекционного заболевания врачи используют несколько видов лекарственных препаратов:

- Антибактериальные (антибиотики) – обязательны к назначению, но выбор осуществляется индивидуально и зависит от того, какой именно возбудитель стал причиной развития пневмонии.

Рекомендации по приему антибиотиков приведены ниже. Важно: любые препараты должны назначаться исключительно лечащим врачом.

- Отхаркивающие – назначаются при влажном кашле, наличии вязкой мокроты, когда ее выход из организма затруднен.

- Дезинтоксикационные – назначаются только при тяжелом течении пневмонии.

- Глюкокортикостероидные – направлены на устранение инфекционно-токсического шока при осложненном воспалении легочной ткани.

- Жаропонижающие – назначаются только при температуре выше 38 градусов.

- Сердечно-сосудистые – необходимы при сильной одышке и выраженном кислородном голодании.

В период выздоровления больному назначаются иммуномодуляторы и поливитаминные комплексы – это позволит значительно повысить и укрепить иммунную систему организма.

Физиопроцедуры

Очень важно при пневмонии обеспечить облегчение состояния больного – во время развития рассматриваемого воспалительного процесса пациенту трудно дышать, он испытывает чувство страха смерти во время одышки. Поэтому целесообразно проводить:

- кислородотерапию – через специальную маску больному подается воздух с повышенным содержанием кислорода. Отлично помогает избавиться от дыхательной недостаточности и помогает справиться с объемным поражением легких;

- искусственную вентиляцию легких – показана при тяжелом течении заболевания.

- Ингаляции

Хирургическое лечение пневмонии проводится в особо тяжелых случаях, когда в органах имеется скопление гнойного содержимого.

Диета во время острого течения пневмонии и в период выздоровления очень важна – правильно подобранное питание помогает снизить нагрузку на организм, в частности на желудочно-кишечный тракт, что даст силы для борьбы с инфекцией.

Рекомендуемая диета во время обострения воспалительного процесса:

- рыба тощих сортов (не жирная) – пареная, вареная, но не жареная;

- мяса не жирных сортов – вареное, пареное, но не жареное;

- бульоны на курином мясе, овощные отвары;

- овощи – капуста, зелень, картофель, чеснок, лук, морковь, свекла;

- фрукты свежие – яблоки, виноград, груши, арбуз, все цитрусовые;

- сухофрукты – чернослив и курага;

- соки и морсы из ягод и фруктов, кисели;

- пудинги, запеканки овощные и фруктовые;

- мед и любое варенье;

- чай и отвар шиповника.

Очень важно больному пневмонией ввести в рацион молоко и все молочные/кисломолочные продукты – творог, кефир, сливки, йогурт. Например, в период обострения пневмонии меню на один день может быть таким:

- завтрак – стакан манной каши на молоке и стакан молока (все теплое);

- 2 завтрак – фруктовый или ягодный кисель (1 стакан) или отвар из шиповника (1 стакан) с добавлением меда;

- обед — 200 мл перлового супа на курином бульоне, около 100 г картофельного пюре со сливочным маслом и молоком (сливками), 100 г вареной/пареной рыбы, 200 г арбуза или любых свежих фруктов;

- полдник – 200 г любых фруктов или ягод (яблоко, клюква или малина);

- ужин – 100 г творога с медом и изюмом, 100 г горького шоколада;

- второй ужин – стакан молока с добавлением меда, сухое печенье

- воспаление плевры – плеврит;

- абсцесс легкого – процесс образование полости с гнойным содержимым по причине расплавления локализованного участка воспалительного процесса;

- гангрена легкого – распад легочной ткани;

- бронхообструктивный синдром – больной испытывает одышку, недостаток кислорода;

- острая дыхательная недостаточность – легкие не в состоянии обеспечивать приток в организм необходимое количество кислорода.

Кроме исключительно легочных осложнений, могут возникнуть и другие:

- инфекционно-токсический шок – в кровь попадают патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности (токсины);

- миокардит – воспалительный процесс в сердечной мышце;

- эндокардит – воспалительный процесс на внутренней оболочке сердца;

- менингит– воспалительный процесс в мозговых оболочках;

- энцефалит – воспалительный процесс головного мозга;

- психические расстройства – возникают крайне редко и только у людей старческого возраста или злоупотребляющих алкоголь, наркотики;

- анемия.

Профилактика воспаления легких

Эффективной профилактикой развития рассматриваемого острого инфекционного заболевания является вакцинация. Она проводится противогриппозной вакциной , пневмококковой вакциной, а также против синегнойной палочки. Рекомендуется проводить иммунизацию в октябре-ноябре месяце – период, когда наиболее часто фиксируются вспышки эпидемии острых респираторно-вирусных заболеваний, гриппа.

Во избежание развития пневмонии нужно своевременно лечить ОРВИ и простуды, грипп – если отдать предпочтение «болезни на ходу» (то есть не выполнять рекомендации по постельному режиму и приему специфических лекарственных средств), то восприимчивость организма к бактериям и вирусам, которые способны спровоцировать пневмонию, повышается.

Пневмония не считается опасным заболеванием для жизни человека, но необходимо своевременно получить медицинскую помощь, чтобы избежать развитие возможных осложнений. Желательно после лечения пройти реабилитационный курс в специализированных санаторно-курортных учреждениях – это поможет не только восстановить работу дыхательной системы, но и укрепить иммунитет.

Более подробную информацию о признаках воспаления легких, методах лечения пневмонии и возможных осложнениях вы получите, просмотрев видео-обзор:

Источник

Пневмония — симптомы и лечение

Что такое пневмония? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Макарова Е. А., пульмонолога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

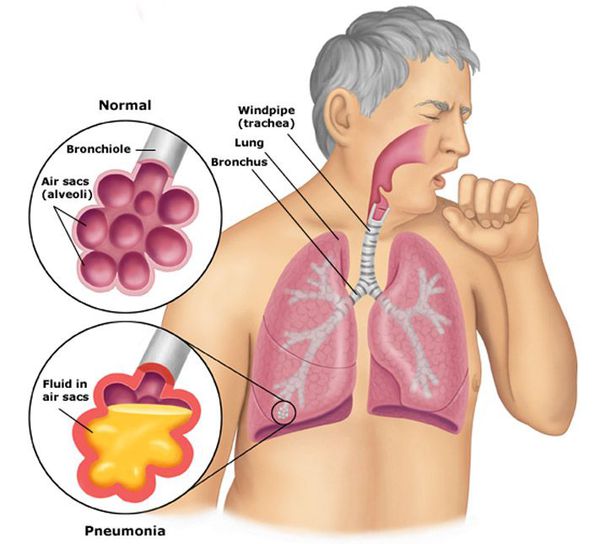

Пневмония, или воспаление лёгких (Pneumonia) — вариант острой респираторной инфекции, поражающей лёгочную ткань. Лёгкие состоят из небольших мешотчатых образований (альвеол), которые в ходе акта дыхания здорового человека должны наполняться воздухом. При пневмонии альвеолы заполнены жидкостью (экссудатом) и гноем, которые ухудшают газообмен. [1]

Внебольничная пневмония (ВП) — это острое инфекционное заболевание, особенно часто встречающееся среди жителей городов. По статистике, предоставленной разными авторами, в России пневмонией ежегодно заболевает около 1 500 000 человек. В структуре смертности на долю пневмоний в России в 2015 году приходилось до 50% (в группе болезней органов дыхания), в 2016 году смертность от этого заболевания достигла 21 на каждые 100 тысяч жителей. [2]

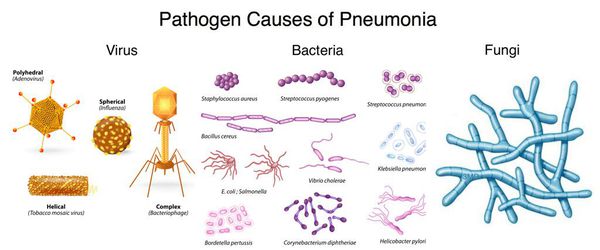

Перечень возможных возбудителей ВП включает более сотни микроорганизмов (вирусы, грибы, простейшие, но главным образом — бактерии). Однако чаще всего заболевание ассоциировано с относительно небольшим кругом микробных агентов, среди которых:

- пневмококк (S. pneumoniae);

- микоплазма (M. pneumoniae);

- хламидофила (C. pneumoniae);

- гемофильная палочка (H. influenzae);

- респираторные вирусы;

- энтеробактерии;

- золотистый стафилококк (S. aureus);

- легионелла пневмофила (L. pneumophila).

Факторы риска

Наибольшему риску развитию пневмонии подвержены:

- дети до двух лет;

- люди старше 65 лет.

К другим факторам риска относятся:

- лечение в больнице;

- хронические заболевания — астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или болезни сердца;

- ослабленная иммунная система — высокому риску подвержены пациенты с ВИЧ, а также люди, перенёсшие трансплантацию органов, получающие химиотерапию или длительно принимающие стероиды;

- курение [12] .

Факторами риска неблагоприятного исхода являются: возраст, мужской пол и сопутствующие заболевания [3] .

Заразна ли пневмония

Пневмонию может вызывать множество различных микроорганизмов. Многие из них передаются от человека к человеку, однако не у всех при воздействии одних и тех же микробов развивается пневмония.

Как передаётся пневмония

Вирусы и бактерии, приводящие к развитию пневмонии, могут передаваться воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. Грибковая пневмония обычно развивается, когда люди вдыхают микроскопические частицы грибка из окружающей среды.

Симптомы пневмонии

Переохлаждение организма нередко становится причиной, запускающей процесс развития воспаления лёгких у взрослых. Затем последовательно появляются симптомы заболевания.

Как распознать симптомы пневмонии:

- неожиданный и очень быстрый подъём температуры тела до фебрильных цифр (свыше 38 °C);

- неспецифические проявления системной интоксикации организма (подавленность, вялость, утомляемость, мышечная слабость, сонливость, головная боль);

- через 3-4 дня возникает сухой кашель, который спустя ещё несколько дней становится влажным — начинает откашливаться слизь (мокрота), часто она имеет ржавый или бурый цвет;

- может появиться боль в грудной клетке на стороне пораженного лёгкого (или же с обеих сторон, если воспаление двустороннее), которая усиливается при кашле и дыхании;

- при дыхании могут выслушиваться хрипы в грудной клетке (слышны не у всех больных);

- одышка (частое дыхание) — является результатом массивного поражения лёгкого и проявлением дыхательной недостаточности;

- одна из сторон грудной клетки (поражённая) может отставать при дыхании. [4]

Признаки пневмонии у взрослого:

Признаки пневмонии у ребёнка

У детей симптомы пневмонии обычно выражены сильнее — они болеют с более высокой температурой, при которой могут развиться фебрильные судороги. Кроме того, дети, особенно совсем маленькие, зачастую плохо умеют откашливать мокроту, поэтому не всегда удаётся заметить её гнойный характер — жёлтый или зелёный цвет и неприятный запах.

Патогенез пневмонии

Ведущие механизмы, которые приводят к развитию ВП:

- проникновение в нижние дыхательные пути содержимого ротоглотки (аспирация);

- вдыхание аэрозольной взвеси, содержащей различные микробные агенты;

- проникновение микроорганизмов из очага инфекции, расположенного за пределами лёгких, через кровь;

- перемещение инфекционных агентов из соседних поражённых органов (прямой контакт) или в результате присоединения инфекции с ранящими предметами (оружие) в грудную клетку. [3]

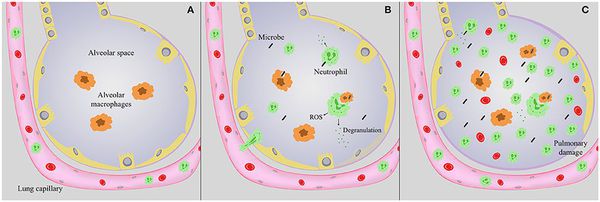

Стартовым импульсом развития пневмонии лёгких становится прикрепление (адгезия) микробных агентов к поверхностной мембране клеток эпителия бронхов, особенно при предшествующей дисфункции реснитчатого мерцательного эпителия и изменении мукоцилиарного клиренса.

Следующим шагом в образовании воспаления является размножение микробного агента в клетках бронхиального эпителия. Нарушение целостности мембраны этих клеток приводит к интенсивной продукции биологически активных веществ — цитокинов. Они вызывают направленное движение (хемотаксис) макрофагов, нейтрофилов и целого ряда иных клеток в область воспаления.

На следующих стадиях воспалительного процесса очень значимую роль играет последовательное проникновение (инвазия), жизнедеятельность микроорганизмов внутри клеток и продукция токсинов. Все эти процессы в итоге заканчиваются экссудативным воспалением внутри альвеол и бронхиол. Наступает фаза клинических проявлений болезни. [4]

Классификация и стадии развития пневмонии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в разделе «Х. Болезни органов дыхания» выделяют следующие виды пневмонии:

- неклассифицированную вирусную пневмонию (аденовирусную и другие);

- пневмококковую пневмонию (S. pneumoniae);

- пневмонию, вызванную гемофильной палочкой (H. influenzae);

- неклассифицированную бактериальную пневмонию, возникшую по причине воздействия клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), стафилококка (Staphylococcus spp), стрептококка группы В и других срептококков, кишечной палочки (Escherichia coli), других аэробных грамотрицательных бактерий и миклопазмы (Mycoplasma pneumoniae). Также к этой группе относятся другие бактериальные пневмонии и пневмонии неуточненной этиологии.

- пневмонию, возникшую по причине воздействия других инфекционных возбудителей: хламидий (Chlamydia spp), а также иных установленных возбудителей инфекций.

- пневмонию, возникающую при заболеваниях, классифицированных в других рубриках (при актиномикозе, сибирской язве, гонорее, нокардиозе, сальмонеллёзе, туляремии, брюшном тифе, коклюше; при цитомегаловирусной болезни, кори, краснухе, ветряной оспе; при микозах; при паразитозах; при орнитозе, ку-лихорадке, острой ревматической лихорадке, спирохетозе);

- пневмонию без уточнения возбудителя.

Данная классификация построена по этиологическому принципу, то есть основывается на виде возбудителя, послужившего причиной воспаления лёгких. [5]

Также отдельно выделяют аспирационную пневмонию, которая возникает при вдыхании или пассивном попадании в лёгкие различных веществ в большом объёме, чаще всего — рвотных масс, которые вызывают воспалительную реакцию.

К аспирационной пневмонии приводят:

- затекание желудочного содержимого в дыхательные пути при реанимации, шоке, нарушениях сознания (в том числе при алкогольной и героиновой интоксикации);

- нарушение глотания при различных неврологических нарушениях и заболеваний пищевода.

Особенности лечения аспирационной пневмонии — использование эндоскопических методов промывания и очищения дыхательных путей, антибактериальных и отхаркивающих препаратов.

В современной клинической практике самой популярной является классификация, учитывающая три основных фактора: условия появления пневмонии, особенности инфицирования лёгочной ткани и статус иммунной системы пациента. В этом аспекте очень важно отличать внебольничную пневмонию (ВП) и внутрибольничную пневмонию (нозокомиальную, НП), поскольку концепции их лечения разнятся. Внебольничной считают пневмонию, развившуюся за пределами стационара либо выявленную в первые 48 часов после госпитализации в стационар. С 2005 года ряд авторов выделяет пневмонию, связанную с медицинским вмешательством. [6]

Признаки внебольничной, внутрибольничной (нозокомиальной) и связанной с оказанием медицинской помощью пневмонии

Осложнения пневмонии

Многие авторы выделяют две категории осложнений, развивающихся при пневмонии — «лёгочные» и «внелёгочные».

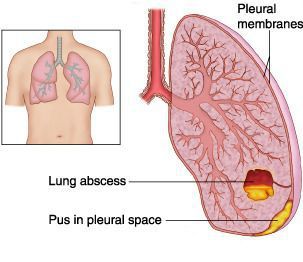

К «лёгочным» осложнениям относятся:

- парапневмонический плеврит;

- эмпиема плевры;

- абсцесс и гангрена лёгкого;

- острая дыхательная недостаточность;

- респираторный дистресс-синдром.

«Внелёгочными» осложнениями являются:

- септический шок;

- полиорганная недостаточность;

- менингит;

- миокардит;

- ДВС-синдром.

В настоящее время такое деление представляется весьма условным, поскольку интоксикационный синдром при пневмонии распространяется на весь организм.

Плеврит — воспалительное заболевание, при котором в плевральной полости скапливается избыточное количество жидкости. Наблюдается особенно часто при бактериальной и вирусной природе возбудителя.

Абсцесс лёгкого — патологический инфекционный процесс, проявляющийся образованием в лёгочной ткани более или менее ограниченной полости (> 2 см в диаметре) из-за местного отмирания тканей и последующего гнойного распада. Очень часто к развитию абсцессов приводит инфицирование анаэробными микроорганизмами.

Эмпиема плевры — скопление гноя в плевральной полости, довольно часто становится крайне неблагоприятным исходом течения экссудативного плеврита.

Острая дыхательная недостаточность — резкое нарушение дыхания, при котором уменьшается транспорт кислорода в лёгкие, а обеспечение должного газового состава артериальной крови становится невозможным. В результате недостаточного поступления кислорода наступает «кислородное голодание» (гипоксия). Значительный дефицит кислорода угрожает жизни больного и может потребовать развёртывания мероприятий неотложной интенсивной терапии.

Сепсис — является самым грозным и тяжёлым осложнением пневмонии. Он развивается при проникновении инфекционного агента в кровь, и далее происходит его циркуляция по кровяному руслу. Особенность сепсиса заключается в образовании гнойных очагов во всём теле. Клинические проявления сепсиса очень яркие: температура тела повышается до фебрильных цифр, возникает тяжёлый синдром интоксикации, проявляющийся головной болью, тошнотой, рвотой, реже диареей, кожа становится «землистого» оттенка).

ДВС-синдром — патология со стороны системы гемостаза (свёртывающей и противосвёртывающей системы крови), приводящее к изменению нормальной микроциркуляции в сосудистом русле за счёт массивного кровотечения с одновременным образованием тромбов. [7]

Диагностика пневмонии

Диагностические исследования при ВП направлены на уточнение диагноза, определение возбудителя, оценку тяжести течения и прогноза заболевания, а также на обнаружение осложнений.

Алгоритм диагностики при подозрении на ВП включает:

- подробный сбор анамнеза;

- анализ жалоб пациента;

- физикальное обследование;

- лабораторные и инструментальные исследования, объём которых может быть определен в индивидуальном порядке и обусловлен тяжестью течения ВП, появлением и характером осложнений, сопутствующими болезнями пациента.

Диагноз ВП является доказанным при выявлении у пациента очаговой инфильтрации лёгочной ткани, подтвержденной рентгенологически и, как минимум, двух из перечисленных ниже признаков:

- остро возникшая лихорадка вначале заболевания (температура тела > 38,0 °С);

- кашель с мокротой;

- физические признаки, выявленные в ходе полного физикального обследования (местная крепитация или мелкопузырчатые хрипы, бронхиальное дыхание, притупление звука при перкуссии);

- увеличение общего количества лейкоцитов (> 10·109/л) и/или палочкоядерный сдвиг (> 10%).

Важно! При отсутствии или недоступности рентгенологического подтверждения очаговой инфильтрации в лёгких диагноз «ВП» считается неуточненным. При этом диагноз «Пневмония» может быть обоснован данными эпиданамнеза (истории болезни), наличием соответствующих жалоб и местных проявлений. [3]

Очень важным моментом в диагностике пневмоний является использование метода пульсоксиметрии. Во всех клинических рекомендациях озвучена необходимость измерения сатурации у каждого пациента с воспалением лёгких. [9]

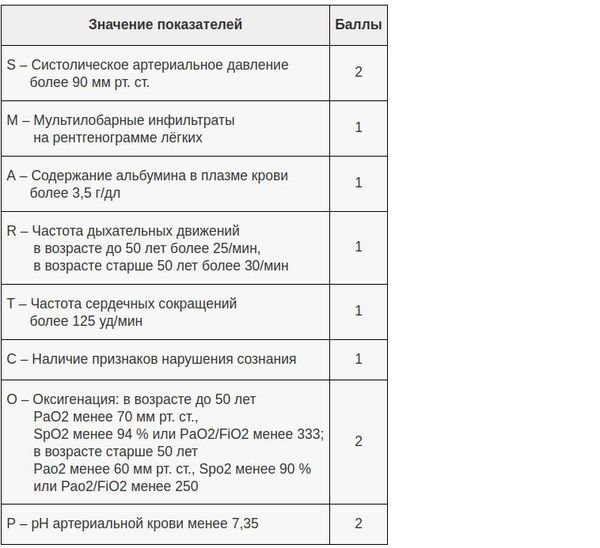

В настоящий момент существует целый ряд диагностических приёмов, позволяющих разделить все ВН на две категории — тяжёлые и нетяжёлые. Так, главной задачей шкал оценки тяжести (бальных систем) является выявление пациентов с неблагоприятным прогнозом и высоким риском осложнений. [8] Примеры таких шкал являются:

- PSI – индекс тяжести пневмонии;

- Шкала CURB-65;

- Шкала SMART-COP.

После определения степени тяжести лечащий врач принимает решение о месте лечения — амбулаторное наблюдение или госпитализация.

Как отличить воспаление лёгких от ОРВИ, гриппа и бронхита

Чтобы отличить воспаление лёгких от сезонных ОРВИ, гриппа и бронхита необходима визуализация лёгких — рентгенография органов грудной клетки, цифровая флюорография или компьютерная томография органов грудной клетки. Эти методы позволяют обнаружить инфильтраты в лёгочной ткани.

Лечение пневмонии

Какой врач лечит заболевание

Пневмонию лечит терапевт или пульмонолог.

Когда обратиться к врачу

К врачу следует обратиться при появлении проблем с дыханием, болях в груди, постоянной лихорадке (свыше 38 °C) и кашля, особенно с мокротой.

Показания при заболевании

Лечение пациентов с ВП является комплексным и основывается на нескольких базовых принципах:

- назначение антимикробных препаратов;

- адекватная респираторная поддержка при необходимости;

- использование неантибактериальных лекарственных средств (только в случае появления показаний);

- профилактика осложнений.

Чрезвычайно важным является своевременное обнаружение и лечение декомпенсации или обострения сопутствующих заболеваний, так как их наличие/тяжесть может кардинальным образом влиять на течение пневмонии. [10]

Антимикробные препараты

Важно! Антибактериальная терапия (АБТ) может быть назначена только врачом, в противном случае резко возрастает риск лекарственной устойчивости (резистентности) микроорганизмов.

Основные группы антимикробных препаратов, используемых при лечении пневмонии:

- бета-лактамные антибиотики (пенициллины и цефалоспорины);

- макролиды;

- респираторные фторхинолоны.

В некоторых случаях при наличии особых показаний могут быть использованы препараты других групп (тетрациклины, аминогликозиды, линкозамиды, ванкомицин, линезолид).

При вирусных пневмониях (как правило, ассоциированных с вирусом гриппа) наибольшее значение имеют ингибиторы нейраминидазы (оселтамивир и занамивир), которые обладают высокой активностью в отношении вирусов гриппа А и Б.

При лечении амбулаторных пациентов предпочтение отдают пероральным антибиотикам (обычно в таблетированной форме). При лечении пациентов в стационаре используют ступенчатый подход: начинают с парентерального введения антибиотиков (предпочтителен внутривенный путь), в дальнейшем по мере клинической стабилизации пациента переводят на пероральный приём (таблетки).

Длительность антимикробной терапии нетяжёлой ВП определяется индивидуально, при тяжёлой ВП неуточнённой этиологии — продолжается как минимум 10 дней. Осуществление более длительных курсов АБТ (от 14 до 21 дней) рекомендовано только при развитии осложнений болезни, наличии очагов воспаления за пределами лёгочной ткани, инфицировании S.aureus, Legionella spp., неферментирующими микроорганизмами (P.aeruginosa).

В клинической практике очень важным является решение о возможности прекращения АМТ в нужный момент. Для этого разработаны критерии достаточности:

- стойкое снижение температуры тела [3]

Респираторная поддержка

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) является ведущей причиной смерти пациентов с ВП, поэтому адекватная респираторная поддержка — важнейший компонент лечения таких пациентов (конечно же, в совокупности с системной антибиотикотерапией). Респираторная поддержка показана всем пациентам с ВП при РаО2 [4]

Кислородотерапия проводится в случае умеренной нехватки кислорода в крови при помощи простой носовой маски или маски с расходным мешком.

Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) используется в том случае, если даже при ингаляциях кислородом целевой уровень насыщения крови кислородом не достигается.

Показания к ИВЛ при ОДН на фоне ВП:

- абсолютные: остановка дыхания, нарушение сознания (сопор, кома), психомоторное возбуждение, нестабильная гемодинамика (АД сист 35/мин РаО2/FiО2 20 % от исходного уровня, нарушение сознания.

Неантибактериальная терапия

Представлена тремя основными классами препаратов:

- системные глюкокортикостероиды (ГКС);

- внутривенные иммуноглобулины (ИГ);

- некоторые иммуностимуляторы.

Глюкокортикостероиды

Вопрос о назначении ГКС рассматривается в первую очередь при тяжёлой ВП, которая осложнена септическим шоком. ГКС способствуют ограничению разрушающего влияния системного воспаления с помощью различных геномных и негеномных эффектов.

Иммуноглобулины

Применение ИГ при терапии инфекций, осложнённых сепсисом, основано на разнообразных эффектах: от нейтрализации бактериальных токсинов до восстановления реактивности клеток при феномене «иммунного паралича».

В лечении сепсиса наиболее эффективны поликлональные ИГ, которые по сравнению с плацебо снижают относительный риск смерти. Рутинное применение внутривенных ИГ пациентами с тяжёлой ВП, осложнённой сепсисом нецелесообразно.

Иммуностимуляторы

Интерес к этим препаратам связан с их способностью усиливать фагоцитоз, образование и созревание нейтрофилов. Однако в связи с отсутствием убедительной доказательной базы на текущий момент они практически не используются в рутинной практике.

Противопоказания при заболевании

При пневмонии крайне не рекомендуется заниматься самолечением, особенно с использованием антибиотиков. В настоящий момент существует много групп антибактериальных препаратов, для подбора адекватной терапии врач задаст несколько вопросов об истории заболевания, лекарственной непереносимости, предыдущем использовании антибиотиков и о том, какие ещё препараты пациент принимает регулярно. В остром периоде заболевания рекомендовано воздержаться от активного использования физиотерапевтических методов лечения, особенно связанных с нагреванием тканей.

Прогноз. Профилактика

Благоприятный или неблагоприятный исход при ВП зависит от нескольких факторов:

- возраст пациента;

- тяжесть течения;

- наличие/отсутствие сопутствующих заболеваний.

Риск смерти минимален у пациентов молодого и среднего возраста с нетяжёлым течением ВП и не имеющих сопутствующие заболевания. У пациентов пожилого и старческого возраста существует риск летального исхода при наличии значимой сопутствующей патологии (ХОБЛ, злокачественные новообразования, алкоголизм, диабет, хроническая сердечная недостаточность), а также в ситуациях развития тяжёлой ВП.

Основная причина смерти больных с тяжёлой ВП — устойчивая нехватка кислорода, септический шок и недостаточность всех органов и систем. Согласно исследованиям, основными факторами, связанными с неблагоприятным прогнозом больных с тяжёлой ВП, являются:

- возраст > 70 лет;

- проведение ИВЛ;

- двусторонняя локализация пневмонии;

- сепсис и инфицирование сине-гнойной палочкой.

Говоря о России, отдельно следует упомянуть позднее обращение пациентов за квалифицированной медицинской помощью. Это становится дополнительным фактором риска неблагоприятного исхода.

Как предотвратить пневмонию

В настоящий момент во всём мире доступны весьма эффективные средства, позволяющие защитить себя и своих близких от этого грозного заболевания — пневмококковые и гриппозные вакцины.

С целью специфической профилактики пневмококковых инфекций, в том числе пневмоний, у взрослых используются две вакцины:

- 23-валентная неконъюгированная вакцина (содержит очищенные капсулярные полисахаридные антигены 23 серотипов S.pneumoniae);

- 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина.

Все пациенты с высоким риском пневмоний должны быть защищены такими вакцинами. [11]

Источник