- Плевральную пункцию с лечебной целью проводят при тест

- Тест на тему «Абсцессы и плевриты»

- Педагогика дополнительного образования детей и взрослых

- Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности

- Скоростное чтение

- Оставьте свой комментарий

- Подарочные сертификаты

- Пункция плевральной полости

- Показания

- Что диагностирует и выявляет

- Как проводится

- Плевральная пункция

- Показания

- Противопоказания

- Подготовительный этап

- Техника проведения

- Осложнения

Плевральную пункцию с лечебной целью проводят при тест

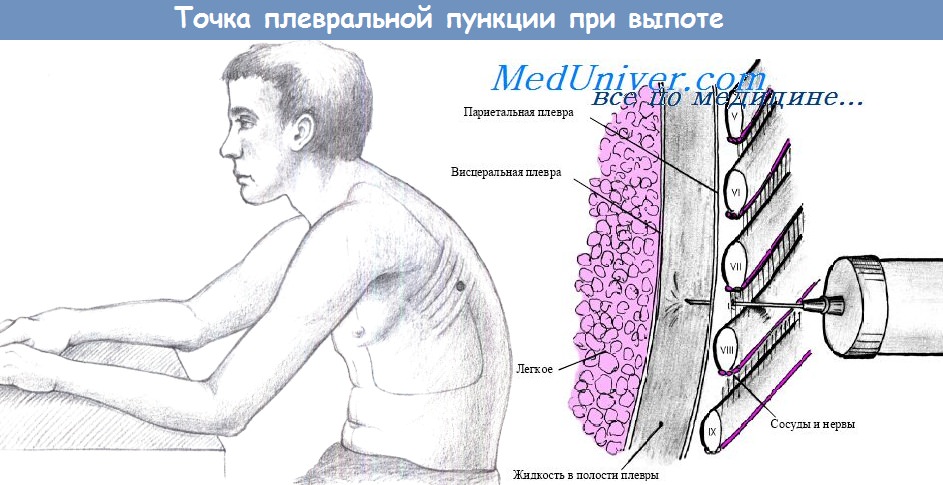

Пункцию плевры осуществляют с целью удаления либо экссудата (жидкости, крови), либо воздуха при пневмотораксе. В первом случае местом для пункции плевральной полости являются седьмое или восьмое межреберье между лопаточной и средней подмышечной линиями.

Выше этого уровня пункция полости плевры нецелесообразна, так как в этом случае игла может оказаться выше уровня жидкости, при пункции ниже существует опасность повреждения органов полости живота (печени).

Кзади от лопаточной линии и кпереди от средней подмышечной линии межрёберный сосудисто-нервный пучок выходит из-под края ребра и может быть повреждён.

Воздух удаляют, проводя пункцию плевральной полости во втором или третьем межреберье по среднеключичной линии. И в том, и в другом случае иглу вкалывают по верхнему краю нижележащего ребра.

Чаще всего пункцию плевральной полости проводят в положении больного сидя, его голова и туловище должны быть наклонены вперед, а плечо на стороне пункции отведено вверх и вперед.

После анестезии кожи (лимонная корочка) в точке намеченного прокола инфильтрируют все ткани межреберья, ориентируясь на верхний край ребра. Кожу в точке пункции слегка сдвигают и фиксируют указательным пальцем левой руки, чтобы после извлечения иглы образовался извитой канал в мягких тканях грудной стенки.

Длинной иглой (длина 8—12 см, диаметр не менее 1 мм), соединенной с шприцем через резиновую трубочку длиной около 10 см, прокалывают кожу в намеченной точке, а затем плавно продвигают ее через мягкие ткани межреберья до ощущения свободной полости.

После прокола плевры оттягивают поршень шприца для заполнения его экссудатом. Перед отсоединением шприца для его опорожнения от экссудата накладывают зажим на резиновую трубку, чтобы в плевральную полость не проник воздух.

Источник

Тест на тему «Абсцессы и плевриты»

Новые аудиокурсы повышения квалификации для педагогов

Слушайте учебный материал в удобное для Вас время в любом месте

откроется в новом окне

Выдаем Удостоверение установленного образца:

Тесты по теме «Абсцессы легких, плевриты».

1. Абсцесс легкого – это

а) воспаление легкого

б) воспаление плевры

в) образование полости с гноем

г) накопление жидкости в плевральной полости

2. Заболевание, которое может осложниться абсцессом легкого

а) острый бронхит

в) бронхиальная астма

г) сухой плеврит

3. Внезапное появление обильной гнойной мокроты на фоне гектической лихорадки наблюдается при

а) абсцессе легкого

б) бронхиальной астме

г) сухом плеврите

4. Для абсцесса легкого характерна лихорадка

5. Приоритетная проблема пациента после прорыва абсцесса легкого в бронх

г) кашель с гнойной мокротой

6. Осложнения абсцесса легкого

б) головная боль

в) кашель с гнойной мокротой

г) легочное кровотечение

7. Характер мокроты при абсцессе легкого

8. При лечении абсцесса легкого используются препараты

9. Основной симптом при сухом плеврите

г) боль в грудной клетке

10. Основной симптом экссудативного плеврита

а) боль в грудной клетке

г) нарастающая одышка

11. Пациент занимает вынужденное положение лежа на больной стороне при

б) бронхиальной астме

в) бронхоэктатической болезни

г) экссудативном плеврите

12. Зависимое сестринское вмешательство при сухом плеврите – это применение

13. Скопление воспалительной жидкости в полости плевры наблюдается при

б) бронхиальной астме

в) экссудативном плеврите

г) эмфиземе легких

14. Плевральную пункцию с лечебной целью проводят при

а) бронхиальной астме

в) хроническом бронхите

г) экссудативном плеврите

15. Подготовка пациента к плевральной пункции

а) поставить очистительную клизму

б) промыть желудок

в) опорожнить мочевой пузырь

г) разъяснить сущность манипуляции

Курс профессиональной переподготовки

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых

Курс повышения квалификации

Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности

Курс повышения квалификации

Скоростное чтение

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Номер материала: ДБ-1668407

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Студент устроил стрельбу в Пермском государственном университете

Время чтения: 1 минута

Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году

Время чтения: 0 минут

Минкультуры предложило создать совет по развитию библиотечного дела

Время чтения: 2 минуты

В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

Время чтения: 2 минуты

Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах

Время чтения: 1 минута

Преподаватель пермского вуза продолжал вести лекцию при нападении

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Пункция плевральной полости

Для диагностики заболеваний плевры и легких может быть назначена плевральная пункция. Она же именуется плевроцентезом или торакоцентезом. Проводится прокол наружной (париетальной) плевральной оболочки для диагностики (осмотр плевральной полости, забор скопившейся жидкости для исследования в лаборатории) или с лечебными целями (освобождение полости от выпота). Если жидкости много или она быстро накапливается, дополнительно проводится дренирование полости плевры.

Врачи медицинского центра «СМ-Клиника» проводит процедуру лечебного и диагностического торакоцентеза по назначению врача нашей клиники или любых других медицинских учреждений.

Показания

Ведущие показания для проведения плевральной пункции:

- патологии легких, которые сопровождаются выделением в плевральную полость плевры крови (гемоторакс) или лимфы (хилоторакс);

- скопление в полости плевры жидкости (гидроторакс) при плеврите;

- образование в плевральной полости гнойного содержимого (эмпиема плевры);

- наличие в полости воздуха (пневмоторакс).

Перед тем как проводить пункцию плевральной полости, уточняется наличие воздуха или жидкости по данным рентгенографического исследования, УЗИ, перкуторного обследования или КТ.

Что диагностирует и выявляет

При выполнении плевральной пункции с диагностическими целями врач уточняет объем содержимого и его характер, отправляет образец для лабораторного исследования с определением физических, химических, микробиологических и цитологических характеристик. Это необходимо для определения причины воспалительных или иных процессов в полости плевры.

Проведение торакоцентеза с лечебными целями необходимо для удаления содержимого, промывания полости антисептическими растворами с целью подавления микробных инфекций. При лечебных процедурах в полость могут вводиться антибиотики, гормоны, ферменты и фибринолитические препараты, противоопухолевые препараты.

Если выявлен напряженный пневмоторакс, гемоторакс (кровь в полости) с обеих сторон, проведение торакоцентеза необходимо в качестве неотложной помощи, облегчающей состояние пациента. Если процедура не приносит результата, необходима немедленная операция.

Как проводится

Лечебная или диагностическая плевральная пункция выполняется после предварительного обследования с определением уровня жидкости, который отмечается на коже метками. Если это воздух, прокол делается во втором межреберье ниже ключицы (пациент сидит лицом к врачу). Если это жидкость – между 7 и 8 ребром в промежутке между линией, проведенной от подмышки и края лопатки (пациент сидит боком).

Место прокола обрабатывают антисептиками, обезболивают послойно, от кожи вглубь тканей. При проникновении в плевру иглу меняют на пункционную, удаляют воздух или жидкость.

Для диагностики или лечения можно обратиться в любой из четырех филиалов «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, где проводится плевральная пункция. Процедуру выполняют опытные специалисты в самых комфортных условиях, с применением новейшего оборудования. Плевральный выпот немедленно передается в собственную лабораторию для диагностики.

Источник

Плевральная пункция

Плевральная пункция – универсальный метод, посредством которого осуществляют лечение и диагностику, путем прокалывания плевральной полости и удаления ее содержимого. Процедуру могут назначить травматолог, онколог, кардиолог, фтизиатр, пульмонолог и ревматолог. Пункцию совмещают с ультразвуковым исследованием плевры и рентгеном грудной клетки. Цель данного обследования – выявление воздуха, хилуса, крови в плевральной полости ребенка и взрослого.

С помощью плевральной пункции вводят медикаментозные средства, удаляют содержимое указанной полости. Выпот в плевру диагностируют довольно часто. Необходимо отметить, что патологические изменения в данной полости считаются серьезными осложнениями. Их появление может спровоцировать существенное ухудшение общего самочувствия пациента. В данном случае пункция играет большую роль. Ценность сведений, полученных таким способом, трудно преувеличить. Посредством его определяют уровень прогрессирования основного недуга.

- Устанавливают факт, что в плевральной полости имеется жидкая составляющая или воздух.

- Определяют физические и химические характеристики биологического материала.

- Выявляют причину образования.

Пункцию проводят на втором этапе. Благодаря этой методике у врача появляется возможность исследовать биологическую жидкость, уточнить диагноз. Подозрения на поражение плевральной полости возникают, если человек страдает от болезненных ощущений в грудной клетки, дыхательной недостаточности, сухом кашле. При диагностическом обследовании особое внимание обращают на лимфатические узлы, печень, органы эндокринной и сердечно-сосудистой систем пациента. Во время проведения прокола грудной стенки и плевры применяют местный наркоз. Длительность процедуры обычно не превышает 20 минут.

Показания

Направление на пункцию выписывают, если были обнаружены следующие биологические жидкости:

- экссудат или транссудат – воспалительный процесс;

- кровь – гемоторакс;

- лимфа – хилоторакс;

- гной – эмпиема.

При наличии газа у больного диагностируют пневмоторакс. Пункцию назначают при плеврите (этиология значения не имеет), онкологических заболеваниях, системных поражениях, переломах в области грудной клетки, хронической сердечной недостаточности. В этот перечень входит пневмония бактериального характера, туберкулез, абсцесс легкого. Эвакуация биоматериала, образовавшегося в плевре, часто сопровождается санацией данной полости и введением необходимых лекарств. Таким образом повышают результативность назначенной терапии. В некоторых ситуациях неотложное применение данной технологии спасает жизнь пациента.

Противопоказания

Данную процедуру разрешено проводить не всем. Она требует высокой точности, несоблюдение предписанных правил чревато серьезными патологическими изменениями. Пункцию не делают, если листки плевры спаяны между собой. Это явление называют облитерацией. В списке противопоказаний также присутствуют следующие факторы:

- беременность;

- сердечно-сосудистые патологии.

В последнем случае ограничения к проведению пункции обусловлены нестабильным состоянием больного. Самочувствие может нарушиться из-за стенокардии, аритмии. При наличии относительных противопоказаний процедуру переносят или проводят открытую операцию.

Подготовительный этап

Чтобы осуществление пункции не отразилось негативным образом на состоянии больного, он должен сохранять указанное положение и равномерно дышать. Если пациент страдает от сильных болей или интенсивного кашля, он не способен сидеть (лежать) спокойно. В этом случае ему прописывают медикаменты, обладающие противокашлевым и обезболивающим действиями. При отсутствии предупреждающих мер существует риск повреждения внутренних органов.

Прокол грудной стенки и плевры проводят при наличии специального оборудования. Врач заранее подготавливает препарат для анестезии, необходимый набор инструментов. Место прокола определяют с помощью постукивания. Принимать пищу перед пункцией категорически запрещено. Врач и медперсонал, в функциях которого ассистирование, надевают специальную одежду. Инструментарий располагают на удобном расстоянии от пациента. Оснащение необходимо заранее простерилизовать. Таким образом предотвращают инфекционное заражение.

Техника проведения

Перед плевральной пункцией больной принимает сидячее положение. Если в анамнезе присутствует пневмоторакс, пациенту придется лечь на бок. Место обрабатывают антисептиками и обкладывают пеленками.

Точку воздействия выбирают, ориентируясь на характер накоплений. Если в плевральной области находится воздух, функциональные ткани прокалывают во втором или пятом межреберье (в зависимости от позы и диагноза больного). Эвакуацию жидкости выполняют через прокол, сделанный на уровне седьмого-девятого межреберья. Пациент при этом должен сидеть. Перед началом процедуры выбранный участок обезболивают посредством анестетика.

Укол делают только по верхнему краю ребра. Дело в том, что ниже располагаются нервы и кровеносные сосуды. Их повреждение чревато негативными последствиями. При вводе одноразовой иглы врач ориентируется на реакцию больного и собственные ощущения. Вход в плевральную полость называется «провалом». Доктор уже не чувствует сопротивления тканей. После начинается вытягивание биологической жидкости (воздуха) или ввод медикамента.

Место прокола обязательно обрабатывают и заклеивают. Дренирование осуществляют в амбулаторных условиях. После окончания плевральной пункции человека перевозят в палату. Он остается под врачебным контролем в течение нескольких часов. На протяжении этого периода времени ему мерят пульс и артериальное давление, наблюдают за дыханием. При отсутствии каких-либо отрицательных симптомов пациента отпускают домой. При появлении негативных изменений после плевральной пункции его госпитализируют.

Осложнения

При ошибках в исполнении предписанной техники проведения пункции могут возникнуть следующие негативные последствия:

- разрыв межреберной артерии;

- гемоторакс;

- гидроторакс;

- инфекционное заражение плевры;

- проблемы с дыханием;

- обморок;

- резкое падение АД.

Данный список дополняют эмболия коронарных сосудов, внутриплевральное кровотечение, бронхоплевральный свищ. О появлении последнего свидетельствует такой симптом, как кровохарканье. Чтобы избежать появления осложнений, врач обязательно следует правилам асептики и алгоритма выполнения пункции. После осуществления плевральной пункции пациент должен следовать всем рекомендациям доктора.

Стоимость лечебной манипуляции в Москве зависит от множества факторов, среди них используемая аппаратура, цена медикаментов, показания к проведению, объем работы.

Источник