- Проверочная работа по биологии Единство живого 5 класс

- История открытия клетки — хронология исследований, создание и развитие клеточной теории

- История открытия кратко

- Развитие клеточной теории

- Эта невероятная клетка

- История открытия и изучения клетки. Клеточная теория

- Первым ученым обнаружившим с помощью микроскопа клетки является

Проверочная работа по биологии Единство живого 5 класс

Проверочная работа по биологии Единство живого. Строение клеток организмов разных царств живой природы 5 класс с ответами. Проверочная работа состоит из 8 тестовых заданий.

1. Первым учёным, обнаружившим с помощью микроскопа клетки, является

1) Чарлз Дарвин

2) Матиас Шлейден

3) Роберт Гук

4) Владимир Вернадский

2. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется

1) орнитология

2) микология

3) цитология

4) энтомология

3. Постоянная часть клетки, расположенная в цитоплазме и выполняющая определённые функции, называется

1) орган

2) органоид клетки

3) ткань

4) система органов

4. Плотную прозрачную оболочку имеют

1) все растительные клетки

2) только молодые клетки

3) только клетки стебля и листьев

4) только клетки корня

5. Рассмотрите рисунок «Клетка растения». Какой цифрой на нём обозначен хлоропласт?

6. В зеленых пластидах находится зелёный пигмент

1) каротин

2) хлорофилл

3) ксантофилл

4) хлоропласт

7. В клетках бактерий нет

1) цитоплазмы

2) ядра

3) клеточной стенки

4) клеточной мембраны

8. Каждая клетка имеет

1) оболочку и ядро

2) цитоплазму

3) хлоропласты и ядро

4) цитоплазму и ядро

Ответы на проверочную работу по биологии Единство живого. Строение клеток организмов разных царств живой природы 5 класс

1-3

2-3

3-2

4-1

5-2

6-2

7-2

8-2

Источник

История открытия клетки — хронология исследований, создание и развитие клеточной теории

История открытия кратко

Ученый, который открыл клетку, был Роберт Гук. Он был разносторонним человеком, великолепным изобретателем.

В 1665 году, рассматривая строение среза пробки с помощью своего микроскопа, он увидел частицы, которые были похожи на соты в пчелином улье. Так было открыто существование клеточного строения в живых организмах. Этим ячейкам он дал понятие клетка. В дальнейшем этот термин стали использовать для обозначения основы строения и жизнедеятельности всех животных и растений.

Свое открытие Гук подробно описал в своей книге «Микрография», что в переводе означает «маленькие рисунки». В этой работе были представлены точные, искусно выполненные изображения и описания всех его наблюдений. Его смело можно назвать первооткрывателем клетки.

Голландский коммерсант, Антоний ван Левенгук, страстно увлекался линзами, но не только производил линзы, но и любил подвергать рассмотрению в микроскоп все, что попадалось под руку. Так, в 1674 году, наблюдая за капелькой воды, и увидев в ней движущиеся организмы, написал: «Это просто чудесно… доселе не было моему глазу большего удовольствия, чем наблюдать тысячи мельчайших животных, снующих в капле воды…»

За всю свою жизнь Левенгук изучил большое количество различных микроорганизмов. Сам того не подозревая он был первым, кто подробно описал эритроциты, бактерии и сперматозоиды, занес в таблицы и сделал подробные зарисовки. В дальнейшем их стали называть одноклеточными.

Марчелло Мальпиги, итальянский врач и биолог помимо исследования человеческого организма при помощи микроскопа, занимался изучением строения растений.

Результатом этой работы был опубликован труд под названием «Анатомия растений». В нем он подробно описал клеточное строение растений. Долгое время эта работа служила единственным источником знаний об анатомии растений.

Еще задолго до открытия клетки, Уильям Гарвей, считал, что все развиваются из яйца.

Впоследствии русский ученый Карл Максимович Бэр в результате своих исследований, подтвердил его предположение, когда открыл у животных наличие яйцеклетки.

Чешский биолог Ян Пуркине тоже внес большой вклад в это учение. Тема его исследований была: исследование яйцеклетки птиц. В этом реферате он опубликовал итоги своего продолжительного труда и поделился, что в клетках человека и животного присутствует ядро.

За несколько лет до этого 1831−1833 гг. Роберт Броун, изучая растительные фрагменты, обнаружил сферическую структуру в их клетках и ввел понятие «ядро».

Развитие клеточной теории

Исследования продолжили немецкие ученые. В XIX веке световой микроскоп был усовершенствован. В результате этого был сделан большой прорыв в изучении клеточного строения живых организмов.

Маттиас Шлейден занимался физиологией растений. Пытаясь разобраться в рождении клеток, он сделал заключение, что ядро играет главную роль в этом процессе. В 1838 году Шлейден выдвинул предположение, что они являются структурной единицей всех растений.

В 1937 году он рассказал об этом своему другу Теодору Швану. В это же время Шван занимался изучением строения спинной струны у животных. Это подтолкнуло его на более глубокое изучение этой темы.

В результате этого был опубликован труд «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений». В нем впервые была обнародована первичная клеточная теория, которая содержала три положения.

Ее смысл заключался в том, что:

- все организмы состоят из простейших частиц — клеток, которые имеют ядро;

- при этом в отдельности это самостоятельный организм;

- несмотря на значительные отличия друг от друга по форме и функциям, все равно образуют единую сложную сеть в каждом отдельном организме.

Клеточная теория стала фундаментом науки цитология.

Цитология — раздел биологии, изучает строение живой клетки, ее функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

Эта невероятная клетка

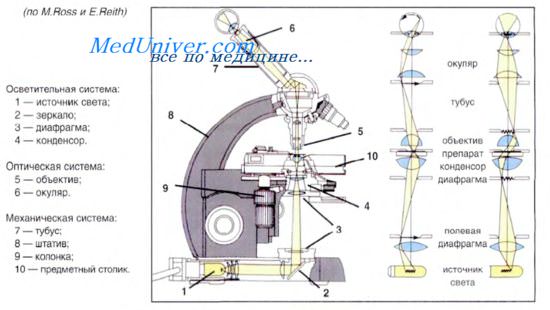

На текущий момент изучение клеточного строения происходит при помощи самых разнообразных методов, но микроскопия по-прежнему остается одним из самых важных и тесно связана с ее применением.

С их помощью ученые узнали очень много нового и интересного об этой маленькой частичке, из которой состоят все живые организмы:

- Все они делятся на две основные группы — содержащие ядро и не содержащие.

- У клеток человека, животных и растений есть ядро, а у бактерий нет.

- С ядром называются эукариотическими, а без ядра — прокариотическими.

- Было во всех подробностях описано ее деление.

- Поняли биохимические процессы, происходящие в ней.

- Открыли структуру ДНК и расшифровали ее.

Открытие Роберта Гука положило начало истории изучения клетки, приоткрыло завесу таинственного и волнующего ее микромира и заложило основание для продвижения и развития биологии в целом и таких дисциплин, как цитология, эмбриология, гистология и физиология.

Источник

История открытия и изучения клетки. Клеточная теория

О существовании клеток люди узнали после изобретения микроскопа. Самый первый примитивный микроскоп изобрел голландский шлифовальщик стекол З. Янсен (1590 г.), соединив вместе две линзы.

Английский физик и ботаник Р. Гук, рассмотрев срез пробки пробкового дуба обнаружил, что она состоит из ячеек, похожих на соты, которые он назвал клетками (1665 г.). Да, да. это тот самый Гук, именем которого назван известный физический закон.

Рис. «Срез пробкового дерева из книги Роберта Гука, 1635—1703»

В 1683 г. нидерландский исследователь А. Ван Левенгук, усовершенствовав микроскоп, наблюдал живые клетки и впервые описал бактерии.

Российский ученый Карл Бэр в 1827 г. обнаружил яйцеклетку млекопитающих. Этим открытием он подтвердил ранее высказанную идею английского врача У. Гарвея о том, что все живые организмы развиваются из яйца.

Ядро было сначала обнаружено в растительных клетках английским биологом Р. Брауном (1833 г.).

Большое значение для понимания роли клетки в живой природе имели труды немецких ученых: ботаника М. Шлейдена и зоолога Т. Шванна. Они первыми сформулировали клеточную теорию, основной пункт которой утверждал, что все организмы, в том числе растительные и животные, состоят из простейших частиц — клеток, а каждая клетка — самостоятельное целое. Однако в организме клетки действуют совместно, формируя гармоничное единство.

Позднее в клеточную теорию добавлялись новые открытия. В 1858 г. немецкий ученый Р. Вирхов обосновал, что все клетки образуются из других клеток путем клеточного деления: «всякая клетка из клетки».

Клеточная теория послужила основой возникновения в XIX в. науки цитологии. К концу XIX в. благодаря усложнению микроскопической техники были открыты и изучены структурные компоненты клеток и процесс их деления. Электронный микроскоп позволил исследовать тончайшие структуры клеток. Было обнаружен удивительное сходство в тонком строении клеток представителей всех царств живой природы.

Основные положения современной клеточной теории:

- клетка — структурно-функциональная единица всех живых организмов, а также единица развития;

- клеткам присуще мембранное строение;

- ядро — главная часть эукариотической клетки;

- клетки размножаются только делением;

- клеточное строение организмов свидетельствует о том, что растения и животные имеют единое происхождение.

Источник

Первым ученым обнаружившим с помощью микроскопа клетки является

Гистология как самостоятельная наука выделилась в начале XIX века. Предысторию гистологии составили результаты многочисленных макроскопических (визуальных) исследований составных частей различных животных и растительных организмов. Решающее значение для становления гистологии как науки о строении тканей имело изобретение микроскопа, первые образцы которого были созданы в начале XVII века (Г. и 3. Янсены, Г. Галилей и др.). Одно из самых ранних научных исследований с помощью микроскопа собственной конструкции провел английский ученый Роберт Гук (1635-1703). Он изучал микроскопическое строение многих предметов. Все изученные объекты Р. Гук описал в книге «Микрография или некоторые физиологические описания мельчайших тел, выполненные при посредстве увеличительных стекол. «, изданной в 1665 г. Из своих наблюдений Р. Гук сделал вывод о широком распространении пузырьковидных клеток, или ячеек, в растительных объектах и впервые предложил термин «клетка».

В 1671 г. английский ученый Н. Грю (1641-1712) в своей книге «Анатомия растений» писал о клеточном строении как о всеобщем принципе организации растительных организмов. Н. Грю впервые ввел в употребление термин «ткань» для обозначения растительной массы, поскольку последняя напоминала по своей микроскопической конструкции ткани одежды. В том же году итальянец Дж. Мальпиги (1628-1694) дал систематическое и детальное описание ячеистого (клеточного) строения различных растений. В дальнейшем постепенно накапливались факты, свидетельствующие о том, что не только растительные, но и животные организмы состоят из клеток. Во второй половине XVII века А. Левенгук (1632-1723) открыл мир микроскопических животных и впервые описал красные кровяные тельца и мужские половые клетки.

На протяжении всего XVIII века происходило постепенное накопление фактов о клеточном строении растений и животных. Клетки животных тканей подробно исследовали и описали чешский ученый Ян Пуркиня (1787-1869) и его ученики в начале XIX века.

Большое значение для развития знаний о микроскопическом строении организмов имело дальнейшее усовершенствование микроскопов. В XVIII веке микроскопы производились уже в большом количестве. В Россию они впервые были привезены из Голландии Петром I. Позднее при Академии наук в Петербурге была организована мастерская по изготовлению микроскопов. Для развития микроскопии в России многое сделал М.В. Ломоносов, предложивший ряд технических усовершенствований конструкции микроскопа и его оптической системы. Вторая половина XIX века знаменательна бурным усовершенствованием микроскопической техники. Были созданы новые конструкции микроскопов, и, благодаря изобретению иммерсионных объективов (водная иммерсия стала применяться с 1850 г., масляная — с 1878 г.), разрешающая способность оптических приборов увеличилась в десятки раз. Параллельно с совершенствованием микроскопа развивалась и техника приготовления микроскопических препаратов.

Если раньше объекты исследовали под микроскопом сразу после их выделения из растений или животных без какой-либо предварительной подготовки, то теперь стали прибегать к разнообразным методам их обработки, которые позволяли сохранять структуру биологических объектов. Были предложены разные способы фиксации материала. В качестве фиксирующих средств нашли применение хромовая, пикриновая, осмиевая, уксусная и другие кислоты, а также их смеси. Простой и во многих случаях незаменимый фиксатор — формалин — впервые был применен для фиксации биологических объектов в 1893 г.

Изготовление препаратов, пригодных для исследования в проходящем свете, стало возможным после разработки методов заливки кусочков в плотные среды, что облегчало получение тонких срезов. Изобретение специальных конструкций для резки — микротомов — в лаборатории Я. Пуркиня значительно улучшило технику изготовления гистологических препаратов. В России первый микротом сконструировал киевский гистолог П.И. Перемежко. Для усиления контрастности структур стали прибегать к окрашиванию срезов различными красителями. Первым гистологическим красителем, окрашивающим ядра клеток, нашедшим широкое применение (начиная с 1858 г.), был кармин. Другой ядерный краситель — гематоксилин — стал применяться с 1865 г., однако долгое время его свойства не были оценены в полной мере. Ко второй половине XIX века уже употребляли анилиновые красители, были разработаны метод импрегнации тканей нитратом серебра (К. Гольджи, 1873) и окраска нервной ткани метиленовым синим (А.С. Догель, А.Е. Смирнов, 1887).

Благодаря фиксации биологического материала и получению из него тончайших окрашенных срезов исследователи конца XIX века имели возможность значительно глубже проникнуть в тайны строения тканей и клеток, на основе чего был сделан ряд величайших открытий. Так, в 1833 г. Р. Браун открыл постоянный компонент клетки — ядро. В 1861 г. М. Шультце утвердил взгляд на клетку, как на «комочек протоплазмы с лежащим внутри него ядром». Главными составными частями клетки стали считать ядро и цитоплазму. В 70-х годах XIX века группой исследователей одновременно и независимо друг от друга был открыт непрямой способ деления клеток — кариокинез, или митоз. В работах И.Д. Чистякова (1874), О. Бючли (1875), Э. Страсбургера (1875), В. Майзеля (1875), П.И. Перемежко (1878), В. Шлейхера (1878), В. Флемминга (1879) и др. были описаны и проиллюстрированы все стадии непрямого клеточного деления. Это открытие имело большое значение для развития знаний о клетке. Оно послужило также основой для более глубокого изучения такого важнейшего биологического процесса как оплодотворение. Изучение митоза и оплодотворения привлекло особое внимание исследователей к ядру клетки и выяснению его значения в процесе передачи наследственных свойств. В 1884 г. О. Гер-твиг и Э. Страсбургер независимо друг от друга высказали гипотезу о том, что хроматин является материальным носителем наследственности.

Объектом пристального внимания ученых стали хромосомы. Наряду с изучением ядра клетки, тщательному анализу была подвергнута и цитоплазма.

Успехи микроскопической техники обусловили открытие в цитоплазме органелл — постоянных и высокодифференцированных ее элементов, имеющих определенное строение и выполняющих жизненно важные для клетки функции. В 1875-76 гг. немецким биологом О. Гертвигом и бельгийским ученым Ван-Бенеденом был открыт клеточный центр, или центросома; а в 1898 г. итальянским ученым К. Гольджи — внутриклеточный сетчатый аппарат (комплекс Гольджи). В 1897 г. К. Бенда — в животных клетках, а в 1904 г. — Ф. Мевес — в растительных клетках описали хондриосомы, которые позднее стали называться митохондриями.

Таким образом, к концу XIX века на основе успешного развития микроскопической техники и анализа данных о микроскопическом строении клетки был накоплен колоссальный фактический материал, позволивший выявить ряд важнейших закономерностей в строении и развитии клеток и тканей. В это время учение о клетке выделилось в самостоятельную биологическую науку — цитологию.

Источник