- Как появилась скорая помощь в России

- Болящие под надзором церкви и полиции

- Работа первых станций скорой помощи

- История российской службы скорой помощи после 1917 года

- Две кареты на всю Москву: с чего началась история скорой помощи

- Кареты Кузнецовой и санитарный автомобиль Поморцева

- Советский этап

- Самая быстрая в Европе

- История скорой помощи

- 8 декабря 1881 г.

- 1897 г.

- 28 апреля 1898 г.

- 13 июня 1898 г.

- Май 1908 г.

- Октябрь 1917 г.

- Июль 1919 г.

- 15 октября 1919 г.

- 1 января 1923 г.

Как появилась скорая помощь в России

Долгое время оказанием медпомощи больным и калекам в России занималась церковь. Позднее эта обязанность перешла к полицейским, доставлявшим заболевших и увечных в городские больницы.

Примечательно, что первые бригады скорой помощи передвигались на каретах. И сегодня многие по старой памяти называют автомобили скорой именно так. Да и состав бригады СМП практически не изменился.

Болящие под надзором церкви и полиции

До конца XVIII века в России бесплатная медицинская помощь не оказывалась никому. Люди побогаче обращались к семейным врачам, те, кто был победнее, лечились народными методами. При церквях тогда имелись богадельни, там лечили всех обратившихся больных и увечных. Лечили там всех, независимо от положения в обществе и вероисповедания. А если в городах вспыхивали эпидемии, то роль, схожую со службой скорой помощи, исполняли полицейские.

Полицейские перекрывали районы, в которых бушевала заразная болезнь, убирали и хоронили тела. Позднее при некоторых участках полицейской службы стали организовывать приёмные покои. Туда доставляли пострадавших от различных несчастных случаев. Занимались этим сами полицейские или пожарные. А история именно скорой медицинской помощи в России начинается в 1898. Идея о необходимости такого сервиса для народа возникла после страшной Ходынской катастрофы в 1896 году.

Работа первых станций скорой помощи

В 1897 самая первая станция неотложной помощи открылась в Варшаве. А через год целых три пункта СМП организовали и в столице. Инициатором их появления был Николай Вельяминов — известный профессор медицины. Он придумал план и осуществил проект станций по оказанию медицинских услуг на дому для больных.

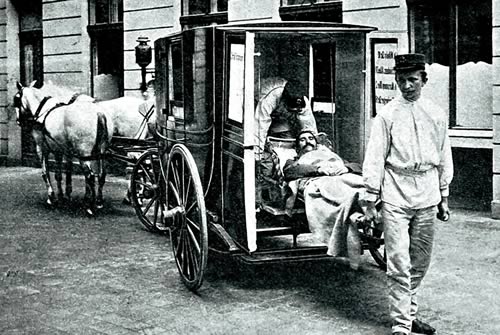

На любой медстанции имелись кареты скорой помощи, запряжённые лошадьми. К одной карете приписывалась своя бригада скорой помощи. Но команда эта была небольшой: в карете ездили санитар, а также фельдшер, изредка к ним присоединялся доктор. Причём доктора были полицейскими. Вместе с ними на станциях часто дежурили студенты медицинских университетов, выезжавших и на вызовы. Таким образом интерны учились оказывать первую медицинскую помощь.

Чаще всего кареты скорой помощи вызывали на улицу. Приезжающие медики осматривали больного и записывали его данные. После они регистрировали вызов и указывали, в какую больницу отвезли больного. Получается, что за прошедшие века порядок работы бригады скорой помощи практически не изменился. Первую машину, заменившую карету СМП, купили в 1908. А всего четыре года спустя был разработан специальный санитарный автомобиль для перевозки больных. Но после революции 1917 развитие российской скорой помощи немного застопорилось.

История российской службы скорой помощи после 1917 года

Пару лет после прихода к власти большевиков российская служба скорой помощи функционировала кое-как. Лишь в 1919 году в Ленинграде, Киеве, Одессе и столице России организовались новые подстанции СМП. А в 1926 началась история неотложной помощи больным. Именно тогда доктора с бригадой стали приезжать к людям, заболевшим дома. Им выписывались лекарства и план лечения, в больницы забирали в редких случаях. Почему? Потому что в то время врачи неотложки приезжали на вызов на мотоцикле. Существенные изменения в автопарке скорой помощи произошли лишь годы спустя после окончания Великой Отечественной.

В 1957 году в Ленинграде разработали и создали первую машину экстренной помощи. Работающая на нём бригада специализировалась на помощи людям в состоянии шока. Также были созданы медицинские бригады, специализирующиеся на болезнях сердца и неотложной помощи при инфаркте и инсульте. Кроме того, буквально за три-четыре года в столице организовали хорошие и квалифицированные педиатрические, психиатрические и неврологические бригады СМП.

Источник

Две кареты на всю Москву: с чего началась история скорой помощи

28 апреля 1898 года. С этого дня ведет свою историю московская служба скорой помощи. Тогда в городе появились две крытые повозки, запряженные лошадьми. Места внутри было мало: туда помещались одни носилки с пациентом. Медицинская бригада состояла из врача, фельдшера и санитара. И в 1898 году на весь город приходилось лишь шесть врачей скорой помощи.

Кареты Кузнецовой и санитарный автомобиль Поморцева

Первые кареты скорой помощи закупили в Париже на деньги купчихи Анны Кузнецовой. Москвичи их так и называли — кареты Кузнецовой. Повозки разместили при полицейских участках — Сущевском и Сретенском. Оно и неудивительно, ведь до этого роль скорой помощи выполняли стражи порядка. Пострадавшие в несчастных случаях сначала попадали в полицейские приемные покои, где им оказывали первую помощь. Теперь же при участках открыли две специализированные станции скорой помощи.

Уже за первые два месяца кареты Кузнецовой выехали на 82 вызова. А 13 июля 1898 состоялось боевое крещение. На Иерусалимском проезде обрушилась кирпичная стена. В результате пострадали девять человек. На вызов выехали обе кареты, всем пострадавшим была оказана помощь, пять из них были госпитализированы.

В 1899 году в Москве открыли еще три станции скорой помощи — при Лефортовском, Таганском и Якиманском полицейских участках. Через год запустили еще одну станцию — при Пречистенском пожарном депо. Седьмая начала работать в 1902-м. Еще через год в Москве появилась карета, которая возила беременных женщин в родильный приют братьев Бахрушиных. В первые годы скорую помощь финансировали энтузиасты. Город начал выделять деньги на эту службу только в начале XX века.

В 1908 году студенты-медики создали Общество скорой помощи. Они поставили цель вывести медстанции из подчинения полиции. Но городские власти на это не соглашались, поэтому в 1912 году члены общества купили автомобиль и организовали Долгоруковскую станцию скорой помощи. Санитарную машину всем необходимым оборудовал доктор Владимир Поморцев. В 1913 году этот автомобиль получил награду на выставке в Санкт-Петербурге и был куплен Военным министерством.

Советский этап

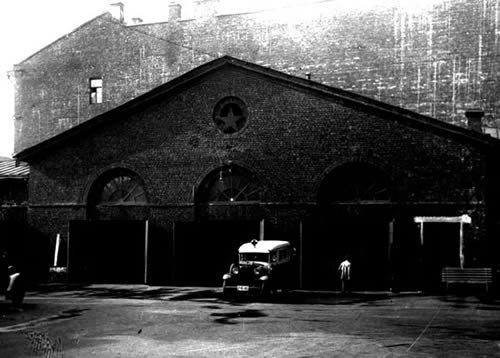

После Октябрьской революции начался новый этап развития скорой помощи. Вопросом медицинского обслуживания новые власти занялись в 1919 году. Тогда Московский совет рабочих депутатов учредил городскую станцию скорой помощи. Сейчас она носит имя Александра Пучкова, который возглавил ее в 1923 году и занимал этот пост до самой смерти в 1952-м.

С его именем связан особый этап в истории отечественной медицины. В 1921 году он стал руководителем Центрального городского пункта перевозки больных сыпным тифом, а в январе 1923-го возглавил станцию скорой помощи при Шереметевской больнице.

Пучков разработал принципы работы скорой помощи, которые внедрялись по всей стране. В прошлом году отмечалось 130-летие со дня его рождения. К этой дате приурочили открытие музея скорой помощи. Самый крупный его экспонат — знаменитая карета Кузнецовой.

С 1926 года в Москве к больным начали выезжать на дом. Сначала это делали на мотоциклах, а потом и на специальных автомобилях. Через год в столице появилась неотложная психиатрическая помощь: к проблемным пациентам отправляли психиатра.

В 30-х годах прошлого века в столице было пять подстанций скорой помощи. Шестую открыли в 1940 году. Тогда же станция скорой медицинской помощи перешла в непосредственное подчинение Мосгорздравотдела.

В 1960-х в службе скорой помощи создаются специализированные бригады — противошоковая, токсикологическая, неврологическая, педиатрическая и бригада для оказания помощи при инфарктах миокарда. В это же время в городе было открыто еще шесть подстанций.

С 1970 по 1984 год станцию скорой помощи возглавлял Николай Каверин. При нем количество подстанций возросло до 40. Каверин объединил московскую станцию скорой помощи с районными пунктами неотложной помощи, реорганизовал работу оперативного отдела, создал множество вспомогательных служб, ввел должности старших диспетчеров и старших эвакуаторов. Итог его деятельности — к 1984 году столичная станция скорой помощи превратилась в одно из крупнейших медицинских учреждений СССР.

Самая быстрая в Европе

Сейчас московская скорая помощь — это 1020 бригад, более двух тысяч врачей и свыше 7,5 тысячи фельдшеров. В составе станции скорой медицинской помощи находится 58 подстанций и 107 мобильных постов, в том числе работающих на городских трассах.

Скорая помощь в Москве — одна из самых оперативных в мире и самая быстрая в Европе. В Лондоне в среднем скорая помощь доезжает до места, где произошло ДТП, за девять минут, тогда как московская скорая делает это в среднем за восемь минут. Доставка пациента от дома до больницы занимает примерно 50 минут, в Париже это происходит в среднем за 1,5 часа.

За прошлый год в единый городской диспетчерский центр поступило около четырех миллионов вызовов скорой помощи. «Ежедневно в диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи звонят до 15 тысяч москвичей. Мы увеличили количество диспетчеров в нашем центре, переформатировали работу оперативного отдела, и сейчас среднее время ожидания ответа оператора не превышает пяти секунд. Среднее время прибытия к больному — около 13 минут, время доезда машины на ДТП — восемь минут», — говорит главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы Николай Плавунов.

В ближайшие три года в Москве откроют новые подстанции скорой помощи в поселке Северном, Троицке и Котлякове и начнут строить еще шесть подстанций в Щербинке, Московском, Киевском и Коммунарке. Также идут работы по строительству нового здания для подстанции № 17 на улице Летчика Бабушкина и подстанции № 3 на улице Ленинская Слобода.

Источник

История скорой помощи

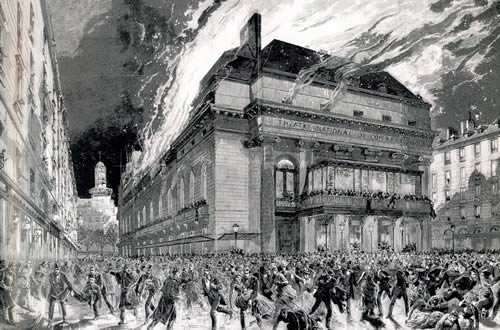

8 декабря 1881 г.

В Венском театре комической оперы случился пожар.

Это происшествие, принявшее грандиозные размеры (479 человеческих жертв), представляло ужасающее зрелище. Перед театром на снегу лежали сотни обожженных людей, многие из которых получили также различные травмы во время падения. Пострадавшие более суток не могли получить никакой медицинской помощи, при том, что в Вене в то время находилось множество первоклассных и хорошо оснащенных клиник. Вся эта ужасная картина потрясла находившегося на месте происшествия профессора-хирурга Яромира Мунди, который оказался беспомощным перед лицом катастрофы. Он не мог оказать пострадавшим действенной помощи. На следующий же день доктор Я. Мунди приступил к созданию Венского добровольного спасательного общества. Этим обществом были организованы пожарная, лодочная команды и станция скорой медицинской помощи (центральная и филиал) для оказания срочной помощи пострадавшим от несчастных случаев. В первый же год своего существования Венская станция скорой помощи оказала помощь 2067 пострадавшим.

В составе бригад работали врачи и студенты медицинского факультета.

В середине XIX века бурный рост промышленности оказал большое влияние на приток населения в города. Росло число предприятий, жилых домов, на улицах увеличилось движение транспорта. В связи с этим появились многочисленные несчастные случаи на улицах, заводах и фабриках. Жизнь в самой резкой форме указывала на необходимость службы, способной немедленно оказывать медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев. Поначалу эта функция легла на плечи добровольных пожарных обществ и Общества Красного Креста. Но возможности их были недостаточны. Нужна была самостоятельная служба, способная решить эти задачи.

Вскоре, в Берлине профессором Ф. Эсмархом была создана Станция скорой медицинской помощи, подобная Венской. Деятельность этих станций была настолько полезной и необходимой, что за короткий период в ряде городов европейских государств стали возникать подобные станции.

1897 г.

Появилась Станция скорой помощи в Варшаве.

Затем этому примеру последовали города Лодзь, Вильно, Киев, Одесса, Рига. Чуть позднее станции скорой помощи стали открываться в Харькове, Петербурге и Москве. Венская станция играла роль методического центра.

28 апреля 1898 г.

Появление карет скорой помощи на московских улицах.

До этого времени пострадавших, которые обычно подбирали полицейские, пожарные, а иногда и извозчики, доставляли в приемные покои при полицейских домах. Необходимый в таких случаях медицинский осмотр на месте происшествия не проводился. Часто люди с тяжелыми телесными повреждениями часами находились без надлежащей помощи в полицейских домах, что требовало создания карет скорой помощи.

Были открыты две первых Станции скорой помощи при Сущевском и Сретенском полицейских участках. На каждой станции было по одной карете. Выезжали на них врач, фельдшер и санитар. Каждая карета была оснащена укладкой с медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. Дежурили как штатные врачи полиции, так и внештатные врачи. Радиус обслуживания ограничивался территорией, находящейся в ведении полицейской части. Дежурство начиналось в 3 часа дня, заканчивалось в это же время на следующий день. Медицинскому персоналу была выделена комната. Каждый вызов фиксировался в специальном журнале, где указывались паспортные данные обслуживаемого больного, какой вид помощи был ему, куда и в какое время он был доставлен. Вызовы принимались только на улицы. На квартиры выезды были запрещены.

В первый месяц своей деятельности обе станции подтвердили неотъемлемое право на свое существование. Увидев необходимость такой работы, обер-полицмейстер города приказал расширить территорию обслуживания этими станциями, не дожидаясь открытия новых.

Результаты двухмесячной работы Сущевской и Сретенской станций превзошли все ожидания. Ими было выполнено 82 вызова и 12 перевозок, на что было затрачено 64 часа 32 минуты. Анализ работы станций показал, что первое место среди обратившихся за помощью занимали лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Их было 27. Далее следовали пострадавшие от травмы, в том числе с ушибами и ушибленными ранами — 8 человек, с переломами конечностей — 4, после падения с высоты 6 и т. д. Своим приказом 212 обер-полицмейстер обязал принимать вызовы в первую очередь к пьяным, находящимся в бесчувствии. Остальных же, по его мнению, надлежало доставлять в приемные покои на извозчиках.

13 июня 1898 г.

В истории Москвы была первая катастрофа, обслуженная скорой помощью. На Иерусалимском проезде, в доме Суровцева, упала строящаяся каменная стена. Было девять пострадавших. Выезжали обе кареты. Всем пострадавшим была оказана первая помощь, пять из них были госпитализированы.

Май 1908 г.

По предложению профессора Московского университета П.И. Дьякова состоялось учредительное собрание Добровольного общества скорой медицинской помощи с привлечением частного капитала. Общество ставило своей целью оказывать бесплатную медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев.

Первая мировая война многое изменила в развитии скорой медицинской помощи. Материальные ресурсы были переориентированы на фронт и станции скорой помощи прекратили свое существование.

Октябрь 1917 г.

После октябрьских событий в 1917 г. Москва еще целых два года оставалась без скорой помощи.

Июль 1919 г.

На заседании Коллегии врачебно-санитарного отдела Московского Совета рабочих депутатов, проходившем под председательством Н. А. Семашко, было принято следующее постановление: Организовать в Москве Станцию скорой медицинской помощи, куда передать кареты бывшей скорой помощи.

В первую очередь организовать скорую помощь при несчастных случаях на фабриках и заводах, а затем на улицах города и в общественных местах. Для чего должен быть приглашен заведующий Станцией, коему и поручается организация Скорой медицинской помощи, для обслуживания Станции выделить 15 врачей, из коих должны быть хирурги, терапевты и хирурги-гинекологи, затем санитары и прочий персонал.

15 октября 1919 г.

Московская станция скорой медицинской помощи начала работать.

1 января 1923 г.

Руководство Московского здравоохранения предложило возглавить Станцию скорой медицинской помощи А. С. Пучкову, который проявил себя незаурядным организатором Горэвакопункта во время эпидемии сыпного тифа в годы Гражданской войны.

Принявший предложение А.С. Пучков был поражен состоянием дел. Находившаяся без руководства Станция являла жалкое зрелище: побитая санитарная автомашина, три небольшие комнатки, канцелярская книга для записи вызовов и два телефона. Скорая, как это и было намечено при ее создании, выезжала только на несчастные случаи. Внезапные заболевания, случившиеся на дому, как бы тяжелы они ни были, оставались необслуженными. Особенно плохо обстояло дело с тяжело заболевшими в ночные часы. А.С. Пучков со свойственной ему энергичностью сразу принялся за дело. Прежде всего были слиты в единое учреждение Центропункт и Станция скорой помощи под одним названием Московская станция скорой медицинской помощи. Была создана особая система отчетности. Разрабатывались книги, бланки вызовов, листы учета работы машин, и, наконец, сопроводительный лист, возвращаемый обратно на Станцию из стационара для контроля диагнозов врачей скорой помощи. Сейчас этим пользуются все станции страны.

Под руководством А.С.Пучкова Московская Станция скорой помощи постоянно развивалась, создавала дочерние учреждения срочной медицинской помощи (неотложная помощь на дому, неотложная психиатрическая помощь), организовывала эвакопункт. В течение нескольких лет было открыто несколько подстанций, начато строительство новых, но грандиозные планы развития Скорой помощи не сбылись началась Великая Отечественная война. Жизнь Станции потекла по законам военного времени. В результате блестяще организованной работы она оказалась практически подготовленной к внезапно усложнившейся обстановке. А. С. Пучков моментально перевел себя на казарменное положение и уже не уходил с работы. Под его руководством был организован штаб. Сотрудники Станции работали по двое-трое суток беспрерывно. Полностью оправдала себя схема тактических действий при обслуживании массовых случаев поражения. Она оказалась приемлемой и рациональной в условиях противовоздушной обороны. Московская станция была единственной в стране, работавшей в военное время бесперебойно и с тем же числом бригад, что и в мирное время.

Для послевоенной деятельности Станции характерны крупные организационные мероприятия. В начале 60-х годов на Скорой помощи по инициативе ее начальника Л. Б. Шапиро были созданы специализированные бригады по оказанию высококвалифицированной помощи при тяжелых формах инфаркта миокарда.

Одновременно в ряде крупных московских клинических больниц были организованы специальные палаты, куда бригады Скорой помощи доставляли больных, минуя приемные отделения. Это позволило решить вопрос единой тактики ведения больных и преемственности на этапе скорая — стационар. В эти годы расширился контакт с ведущими клиниками Москвы, проводилась совместная научная работа с академиками В. Н. Виноградовым и Н. К. Боголеповым, с профессорами Д. А. Араповым, Б. А. Петровым, С. Г. Моисеевым, П. Л. Сухининым, В. В. Лебедевым. Это был новый этап развития Московской станции скорой медицинской помощи.

Стала широко развиваться специализированная служба, ставшая прообразом специализированных бригад, появившихся на станциях скорой помощи бывшего СССР. На Московской станции появились новые типы бригад — неврологическая и педиатрическая, функционально базирующиеся в клиниках и научно-исследовательских институтах.

В последующем произошло объединение Станции скорой медицинской помощи с районными пунктами неотложной помощи, была реорганизована работа оперативного отдела, введены должности старших диспетчеров и старших эвакуаторов. Большое внимание уделялось укреплению диспетчерской службы подстанции. Для большей оперативности в работе были введены должности вторых диспетчеров. В условиях интенсивного роста Станции развивались такие вспомогательные отделы, как отдел связи, технический отдел, служба ремонта. Общее число подстанций достигло сорока. Московская СиНМП превратилась в одно из крупнейших медицинских учреждений бывшего СССР.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)