- Первая врачебная помощь при острой непроходимости центральной артерии сетчатки

- Этиология ( причины ) нарушения кровоснабжения сетчатки

- Клиника ( признаки ) нарушения кровоснабжения сетчатки

- Неотложная ( первая ) помощь при нарушениях кровоснабжения сетчатки

- Острая непроходимость центральной артерии сетчатки

- 66. Острая непроходимость сосудов сетчатки. Этиология, клиника, диф диагностика, лечение. Оказание первой врачебной помощи.

- Первая врачебная помощь при острой непроходимости центральной артерии сетчатки

- Симптомы тромбоза

- Диагностика

- Лечение окклюзии ЦАС

Первая врачебная помощь при острой непроходимости центральной артерии сетчатки

Острые нарушения кровообращения в сосудах сетчатки наиболее часто наблюдается в виде острой непроходимости центральной артерии сетчатки или ее ветвей.

Этиология ( причины ) нарушения кровоснабжения сетчатки

Этиологически выделяют 3 причины нарушения кровообращения в сосудах клетчатки:

1. Спазм (по данным некоторых авторов, спазм является причиной более, чем 50% непроходимости центральной артерии сетчатки).

2. Тромбоз.

3. Эмболия (встречается редко).

Следует учитывать, что тромбоз и эмболия развиваются часто на фоне каких-либо сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, атеросклероз, ревматизм, тромбофлебиты), поэтому, зная сопутствующую патологию, можно догадаться о ведущем механизме острого нарушения кровообращения артерии сетчатки и применить патогенетическое лечение.

Клиника ( признаки ) нарушения кровоснабжения сетчатки

Основные симптомы обычно начинают проявляться через несколько часов после психических или физических перенапряжений. Ведущим признаком является внезапная потеря зрения или снижение его до светоощущения. При спазме сосудов зрение иногда сохраняется, но острота его резко уменьшается. Больные в таких случаях обычно напуганы, растеряны, очень волнуются. Кроме потери зрения, какие-либо внешние клинические признаки отсутствуют. Диагноз подтверждается офтальмоскопией, при этом на глазном дне выявляется резкое сужение артерий сетчатки, иногда — мелкие кровоизлияния по ходу сосудов. Сетчатка мутная за счет отека. Диск зрительного нерва также отечен. При визуальном осмотре часто выявляется отсутствие или уменьшение зрачкового рефлекса на свет.

Неотложная ( первая ) помощь при нарушениях кровоснабжения сетчатки

Учитывая, что более чем в 50% случаев спазм сосудов центральной артерии сетчатки является первопричиной нарушения кровообращения, лечение должно носить целенаправленный характер по его купированию. В течение первых 3-х часов показано постоянное использование производных форм нитроглицерина, разовое в/в введение 10 мл 2,4% р-ра эуфиллина, п/к — 2 мл 2% р-ра папаверина и внутрь 0,1 г никотиновой кислоты. Эти препараты назначают с целью достижения спазмолитического эффекта и при спазме центральной артерии сетчатки эта терапия может сразу привести к клиническому эффекту. Срочная госпитализация в офтальмологическое отделение.

Источник

Острая непроходимость центральной артерии сетчатки

Острая непроходимость центральной артерии сетчатки – острая блокада центральной ретинальной артерии или ее ветвей, приводящая к нарушению кровообращения и ишемии сетчатки. Окклюзия ЦАС проявляется внезапной потерей зрения либо секторальным выпадением полей зрения (чаще всего, в одном глазу). Выявление окклюзии ЦАС требует незамедлительного начала лечения!

Причины

Острое нарушение ретинального кровообращения может быть связано со спазмом, тромбозом, эмболией, коллапсом артериол сетчатки. Обычно к неполной или полной окклюзии приводит закупорка ретинальных сосудов холестериновыми, кальцифицированными или фибринозными эмболами. Во всех случаях окклюзия ЦАС является следствием системных заболеваний.

Предраспологающими факторами риска развития непроходимости ЦАС служат гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, гигантоклеточный артериит, патология сердечно-сосудистой системы, массивное кровотечение. Имеются и местные факторы риска: ретиноваскулиты, отек и друзы ДЗН, повышенное ВГД, сдавление сосудов ретробульбарной гематомой, опухолью, офтальмологические операции и пр.

В результате спазма, тромбоэмболии или коллапса артериол замедляется или прекращается кровоток в пораженном сосуде, приводящий к острой ишемии сетчатки. Если кровоток удается восстановить в течение ближайших 40 минут, возможно частичное восстановление нарушенных зрительных функций. При более длительной гипоксии сетчатки развиваются необратимые изменения. Исходом непроходимости ЦАС служит атрофия зрительного нерва и необратимая потеря зрения.

Симптомы

Окклюзия ЦАС развивается внезапно и безболезненно. Человек отмечает резкую потерю зрения на один глаз, которая происходит за несколько секунд. Реже при окклюзии ЦАС возникает секторальное выпадение в поле зрения.

Лечение

Эффективность терапии во многом зависит от сроков ее начала и наиболее высока в первые минуты и часы от момента развития окклюзии ЦАС.

Первая неотложная помощь:

! Массаж глазного яблока

! Сосудорасширяющее средство (нитроглицерин, папаверин, эуфиллин, никотиновая кислота и т.п.)

! Снижение ВГД

Проводится в стационаре:

Антиагрегантная терапия

Антикоагулянтная терапия

Антитромбическая терапия

Фибринолитическая терапия

Ангиопротективная терапия

Гипотензивная терапия

Необходимо проведение дополнительных диагностических процедур: допплерография сосудов шеи и головного мозга, МРТ головного мозга.

Прогноз

Прогноз чаще неблагоприятный. Внутренние слои сетчатки атрофируются, происходит постепенная атрофия зрительного нерва, приводящая к окончательной потере остаточного зрения.

Источник

66. Острая непроходимость сосудов сетчатки. Этиология, клиника, диф диагностика, лечение. Оказание первой врачебной помощи.

Острая непроходимость центральной артерии сетчатки (ЦАС).Острое нарушение кровообращения в ЦАС возникает внезапно и сопровождается потерей зрения соответствующего глаза.

Этиология: Заболевание встречается у людей, больных гипертонической болезнью, эндокардитом, пороком сердца, хроническими инфекционными заболеваниями. Большинство окклюзий центральной артерии сетчатки обусловлено эмболией, азмом, фибринозными, кальцифицированными эмболами.

• Тромбоэмболия может возникать при инфаркте миокарда (вследствие пристеночного тромбообразования), ревматических процессах на клапанах, при атеросклеротическом поражении сонных артерий.

• Микробная эмболия возможна при бактериальном эндокардите.

• Холестериновая эмболия обусловлена распадом атеросклеротической бляшки общей или внутренней сонной артерии.

Клиника: До спазма ЦАС больные могут жаловаться на мелькание в глазах (искры, фигуры, молнии). Окклюзия центральной артерии сетчатки вызывает внезапное очень быстрое (в течение нескольких секунд или минут) безболезненное снижение зрения до счета пальцев у лица или светоощущения. Внезапное прекращение тока крови в сетчатке приводит к резкому нарушению клеточного метаболизма, в результате чего сетчатка отекает.

При офтальмоскопиипораженная сетчатка выглядит бело-серой вследствие отека. Артерии и вены сетчатки значительно сужены, иногда в центральной артерии сетчатки виден эмбол. На белом помутневшем фоне сетчатки четко видна темнокрасная центральная ямка (симптом «вишневой косточки»).

ЛечениеНеобратимое поражение сетчатки развивается через 1-1,5 ч после полного прекращения артериального кровотока в сетчатке. Лечение направлено на восстановление кровотока в артериальном русле. Задача лечения — расширение сосудов и смещение эмбола в более периферические артериальные ветви:

— Пациент должен находиться в положении лежа на спине, чтобы увеличить кровоток в сетчатке.

— в/в 1-5 мл 1% р-ра никотиновой кислоты, а ретробульбарно — 0,5 мл 0,1% раствора сульфата атропина;

— положить больному под язык таблетку валидола или нитроглицерина либо кусочек сахара, смоченный 1-2каплями;

— одновременно дать вдыхать амилнитрит (2-3 капли на ватке);

— ввести внутримышечно 10 000 ЕД гепарина;

— дать больному внутрь 1-2 таблетки никошпана, дротаверина (но-шпы), галидора или папаверина;

— немедленно направить больного в глазной стационар. Дальнейшее лечение заключается в назначении сосудорасширяющей, антикоагулянтной, антисклеротической терапии.

• Внутриглазное давление следует снизить при помощи массажа глазного яблока, парацентеза передней камеры и приема внутрь 2 таблеток ацетазоламида по 250 мг.

• Спазм артерии устраняют путем внутривенной инъекции 2 мл 2% раствора папаверина.

• Вазоконстрикцию артерий сетчатки предотвращают, давая пациенту вдыхать смесь 95% кислорода и 5% углекислого газа (карбоген) в течение 10 мин каждые 2 ч.

Последующие осмотры проводят не реже 1 раза в 2 нед. При выявлении рубеоза (неоваскуляризации) радужки выполняют панретинальную лазеркоагуляцию сетчатки.

Тромбоз центральной вены сетчатки (тромбоз ЦВС).Тромбоз ЦВС встречается чаще у лиц среднего и пожилого возраста, больных атеросклерозом, ГБ, СД. Окклюзия центральной вены сетчатки обычно происходит на уровне решетчатой пластинки склеры: центральная артерия пережимает центральную вену сетчатки, а тромбоз возникает вторично.Причинами тромбообразованияслужат нарушение микроциркуляции и артериальный спазм. Выделяют общие и местные факторы, которые предрасполагают к окклюзии центральной вены сетчатки.

• Общие предрасполагающие факторы: артериальная гипертензия, атеросклероз, СД, системные васкулиты и состояния, сопровождающиеся повышением вязкости крови (например, миеломная болезнь, полицитемия).

• Местные факторы риска: отек или друзы диска зрительного нерва, повышенное внутриглазное давление, сдавление вены опухолью.

Клиника: Тромбоз центральной вены сетчатки вызывает быстрое безболезненное снижение остроты зрения до десятых или сотых

Офтальмоскопическиизменения на глазном дне напоминают картину «раздавленного помидора». Вены темные, расширенные, извилистые, артерии сужены. В центре и на периферии глазного дна видны многочисленные кровоизлияния, напоминающие языки пламени. Диск зрительного нерва отечный, темно-красный, его контуры стушеваны.

— ввести в/в 5-10 мл 2,4% р-ра аминофиллина (эуфиллин) или в/м 0,5-1,0 мл его 24% р-ра;

— в/м 10 мл 25% р-ра сульфата магния и 2 мл 0,5% р-ра бендазола (дибазола);

— ввести в/м ч/з 1ч после в/в вливания аминофиллина 10 000 ЕД гепарина;

— срочно направить больного в глазной стационар. В стационаре применяют лечение, направленное на растворение тромба и восстановление нарушенного кровообращения.

В основе лечения тромбоза центральной вены сетчатки лежит раннее устранение окклюзии вены и назначение антиагрегантов (н-р, к-ты ацетилсалициловой в дозе 75-150 мг/сут). В дальнейшем осмотр проводят не реже 1раза в 2нед в течение 6мес, чтобы своевременно выявить появление вторичной глаукомы и выполнить панретинальную лазеркоагуляцию сетчатки

Источник

Первая врачебная помощь при острой непроходимости центральной артерии сетчатки

Прежде чем приступать к обзору обозначенной темы, необходимо четко определить вынесенные в заголовок понятия, и разграничить их – во избежание столь частой в наше время путаницы.

Любой сосуд или проток, участвующий в сложнейшей системе циркуляции биологических жидкостей в организме (будь то кровь, лимфа, желчь, моча и т.д.), должен выполнять свои функции бесперебойно. Для этого просвет сосуда должен оставаться именно таким, каким создала его природа, – не больше и не меньше, – иначе законы гидродинамики неизбежно изменят давление транспортируемой жидкости, что приведет к ее избытку или, наоборот, недостатку в «пункте назначения». Для организма это всегда означает серьезные проблемы.

Если же говорить только о кровеносной системе, то в ряде областей медицины бытует термин «сосудистая катастрофа», означающий внезапную закупорку кровеносного сосуда. Точнее, пожалуй, тут не скажешь: это именно катастрофа на локальном участке, поскольку дефицит или прекращение кровоснабжения (ишемия) быстро приводит к некрозу, отмиранию рабочих клеток ткани или органа в тех или иных масштабах (зависит от калибра и значимости блокированного сосуда и снабжаемого органа) – наступает инфаркт.

Самыми известными и наглядными примерами того, что означают такие состояния для организма в целом, могут послужить ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда. Но даже не полное, а лишь частичное сокращение нормативного объема крови, который должен поступать по артериям или отводиться по венам, в конце концов приводит к столь же катастрофическим последствиям: постепенно развивается дистрофия (состояние постоянного дефицита питательных веществ и связанного эритроцитами кислорода), уменьшение и «усыхание» голодающей ткани/органа, затем начинается атрофическая дегенерация, т.е. распад высокомолекулярных белков и перерождение, замещение паренхиматозных (функциональных, специализированных) клеток универсальной и бесполезной, в данном случае, соединительной тканью, а также ее рубцевание (фиброз) с разрастанием в размерах и уплотнением.

Возможны различные варианты нарушения проходимости сосудов, и среди них нет ни одного безопасного. Стеноз – это стойкое сужение просвета, например, за счет утолщения сосудистых стенок по какой-либо причине.

Тромбоз – полная или частичная закупорка сосуда, например, оторвавшейся и мигрирующей атеросклеротической жировой бляшкой или сгустком свернувшейся крови. Окклюзия – это полное и, в буквальном смысле, беспросветное перекрытие сосуда, т.е. отсутствие даже минимального просвета и кровотока. Таким образом, тромбоз в предельном варианте означает окклюзию, а частичный тромбоз таковой не является. Эмболия же – синонимический термин, служащий для обозначения закупорки сосуда каким-либо телом или частицей вообще; не обязательно это кровяной тромб – в качестве эмбола может выступать, например, попавший внутрь сосуда пузырек газа (изначальный смысл древнегреческого слова «эмболос» – «кляп», «пробка», «затычка» и т.п.).

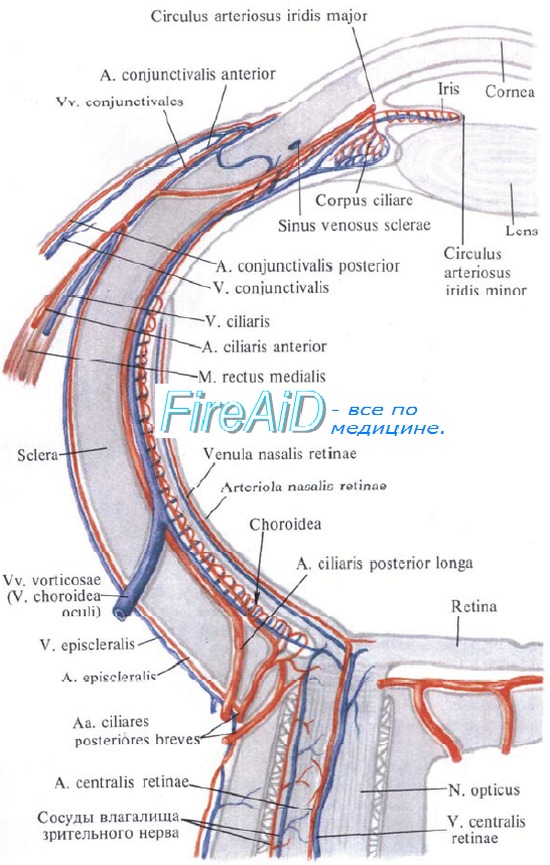

Возвращаясь к теме, представим себе тончайшую, очень хрупкую, не слишком хорошо защищенную и не оборудованную системами бесперебойного питания, но в норме идеально отстроенную и сбалансированную оптико-биомеханическую систему под названием глаз. По внутренней поверхности задней стенки глазного яблока, – на т.н. глазном дне, – тонким слоем расположена его важнейшая функциональная ткань, или сетчатка. Сетчатка состоит из насыщенных светочувствительными ферментами клеток-рецепторов и питается подлежащей сосудистой оболочкой. Примерно в центре наиболее чувствительной зоны («желтое пятно», «макула») с сетчаткой срощен приемный диск зрительного нерва (ДЗН), где оптическое изображение «оцифровывается» в электрохимические сигналы-импульсы и в таком виде транслируется далее по нерву в зрительную кору головного мозга. Наиболее крупные сосуды в кровеносной системе глаза расположены вдоль зрительного нерва: это центральная артерия сетчатки (ЦАС), из которой в более мелкие ветви и мельчайшие капилляры сетчатки подается насыщенная кислородом и питанием кровь, а также парный сосуд для отвода отработанной, отдавшей питательные вещества крови, уносящей также продукты метаболизма (обмена веществ) – центральная вена сетчатки (ЦВН).

Поскольку функциональная ретинальная (сетчаточная) ткань очень тонка и уязвима, малейшие проблемы с ее кровоснабжением и питанием приводят к дегенеративным изменениям (наиболее распространенный и известный пример – диабетическая ретинопатия), а при стабильном и длительном усугублении таких проблем сетчатка попросту отслаивается от сосудистой оболочки. Питание, оксигенация (насыщение кислородом), а также процессы образования зрительных образов и передача сигналов мозгу на этом прекращаются. Наступает слепота.

Внимательный читатель, полностью теперь вооруженный пониманием терминов, может далее самостоятельно смоделировать катастрофическую картину того, что происходит с ретинальной тканью при тромбозе, эмболии и/или, в наихудшем варианте, при окклюзии центральной вены или центральной артерии сетчатки. ЦАС блокируется примерно в полтора раза реже, чем ЦВС, но последствия тромбоза/окклюзии артерии развиваются более стремительно и оказываются более (еще более) тяжелыми, чем при закупорке вены.

Помимо атеросклероза и гипертонической болезни (артериальной гипертензии), а также поражения сосудистых стенок при сахарном диабете, причиной артериальной окклюзии могут становиться острые и хронические воспаления сосудов (васкулиты, гигантоклеточные артерииты), глазной ишемический синдром вследствие стеноза, сдавление артерии онкологическим новообразованием или фиброзной тканью. Полная или частичная закупорка может произойти как в самой магистральной артерии, так и в любой точке ее бассейна, т.е. системы ветвей и капилляров; в первом случае ишемия носит обширный и тотальный, в масштабах сетчатки, характер, во втором – локальный, с поражением более или менее ограниченного участка.

Симптомы тромбоза

При окклюзии ЦАС человек не испытывает ни боли, ни дискомфорта, однако внезапно происходит глубокое ухудшение зрения – вплоть до полной его утраты. При тромбозе или эмболии одной из локальных артериальных ветвей может «ослепнуть» лишь отдельная зона в поле зрения (соответствующая проекции пораженного сектора сетчатки) – возникает «слепое пятно», или скотома.

В некоторых случаях пациент ощущает как бы «мерцающую», возникающую и вновь отступающую слепоту; такая симптоматика свидетельствует о спастических сжатиях и обратных расслаблениях артерии, что служит прямым предвестником, опять же, приближающегося тромбоза.

При любых симптомах такого (или подобного) рода счет может идти уже не на часы, а на минуты, т.е. любой ценой специализированная офтальмологическая помощь должна быть оказана как можно быстрее, в неотложном порядке.

Диагностика

Офтальмоскопическая картина структур глазного дна при блокировках артериального кровоснабжения достаточно специфична и легко распознается даже начинающим офтальмологом. По сравнению с обычным своим состоянием, сетчаточная ткань бледнеет, центральная артерия и ее ветви «спадают», т.е. резко сужаются. Побледнение может быть как общим по сетчатке, так и локализованным (что и указывает на место сосудистой катастрофы в отдельной артериальной ветви).

Лечение окклюзии ЦАС

Шансы на реставрацию кровообращения и спасение сетчатки от некроза/инфаркта определяются тем, насколько быстро оказана помощь. Стационирование обязательно. Стандартная схема медицинской реакции включают сосудорасширяющие, гипотензивные и противовоспалительные средства, диуретики (мочегонные) и антикоагулянты (препараты, уменьшающие свертываемость крови). Под постоянным контролем должно находиться артериальное давление, состав крови (прежде всего, свертывающих факторов), а также клиническая картина сопутствующих системных заболеваний, если таковые имеются.

Даже в том случае, если сосудистая катастрофа в бассейне центральной артерии сетчатки пережита более или менее благополучно, в дальнейшем понадобится всестороннее обследование (для диагностики и уточнения причин случившегося), лечение и интенсивная профилактика обострений фоновой патологии, а также регулярный офтальмологический контроль и строгое соблюдение всех рекомендаций.

Источник