Сердечно-легочная реанимация (СЛР)

Правила поведения

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

Основные признаки жизни у пострадавшего

К основным признакам жизни относятся наличие сознания, самостоятельное дыхание и кровообращение. Они проверяются в ходе выполнения алгоритма сердечно-легочной реанимации.

Причины нарушения дыхания и кровообращения

Внезапная смерть (остановка дыхания и кровообращения) может быть вызвана заболеваниями (инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и др.) или внешним воздействием (травма, поражение электрическим током, утопление и др.). Вне зависимости от причин исчезновения признаков жизни сердечно-легочная реанимация проводится в соответствии с определенным алгоритмом, рекомендованным Российским Национальным Советом по реанимации и Европейским Советом по реанимации.

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего

При оказании первой помощи используются простейшие способы проверки наличия или отсутствия признаков жизни:

— для проверки сознания участник оказания первой помощи пытается вступить с пострадавшим в словесный и тактильный контакт, проверяя его реакцию на это;

— для проверки дыхания используются осязание, слух и зрение (более подробно техника проверки сознания и дыхания описана в следующем разделе);

— отсутствие кровообращения у пострадавшего определяется путем проверки пульса на магистральных артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей подготовки). В виду недостаточной точности проверки наличия или отсутствия кровообращения способом определения пульса на магистральных артериях, для принятия решения о проведении сердечно-легочной реанимации рекомендуется ориентироваться на отсутствие сознания и дыхания.

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника проведения давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания при проведении СЛР

На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует оценить безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После этого следует устранить угрожающие факторы или минимизировать риск собственного повреждения, риск для пострадавшего (пострадавших) и окружающих.

Далее необходимо проверить наличие сознания у пострадавшего. Для проверки сознания необходимо аккуратно потормошить пострадавшего за плечи и громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?». Человек, находящийся в бессознательном состоянии, не сможет отреагировать и ответить на эти вопросы.

При отсутствии признаков сознания следует определить наличие дыхания у пострадавшего. Для этого необходимо восстановить проходимость дыхательных путей у пострадавшего: одну руку положить на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой взять за подбородок, запрокинуть голову, поднять подбородок и нижнюю челюсть. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника запрокидывание следует выполнять максимально аккуратно и щадяще.

Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего и в течение 10 сек. попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движения грудной клетки у пострадавшего. При отсутствии дыхания грудная клетка пострадавшего останется неподвижной, звуков его дыхания не будет слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться щекой. Отсутствие дыхания определяет необходимость вызова скорой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации.

При отсутствии дыхания у пострадавшего участнику оказания первой помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи. Для этого надо громко позвать на помощь, обращаясь к конкретному человеку, находящемуся рядом с местом происшествия и дать ему соответствующие указание. Указания следует давать кратко, понятно, информативно: «Человек не дышит. Вызывайте «скорую». Сообщите мне, что вызвали».

При отсутствии возможности привлечения помощника, скорую медицинскую помощь следует вызвать самостоятельно (например, используя функцию громкой связи в телефоне). При вызове необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую информацию:

• место происшествия, что произошло;

• число пострадавших и что с ними;

• какая помощь оказывается.

Телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера.

Вызов скорой медицинской помощи и других специальных служб производится по телефону 112 (также может осуществляться по телефонам 01, 101; 02, 102; 03, 103 или региональным номерам).

Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи необходимо приступить к давлению руками на грудину пострадавшего, который должен располагаться лежа на спине на твердой ровной поверхности. При этом основание ладони одной руки участника оказания первой помощи помещается на середину грудной клетки пострадавшего, вторая рука помещается сверху первой, кисти рук берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах, плечи участника оказания первой помощи располагаются над пострадавшим так, чтобы давление осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины.

Давление руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту.

После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту». Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два вдоха искусственного дыхания.

Вдохи искусственного дыхания выполняются следующим образом: необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая за движением его грудной клетки. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха искусственного дыхания является начало подъема грудной клетки, определяемое участником оказания первой помощи визуально. После этого, продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторить вдох искусственного дыхания вышеописанным образом. На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более 10 секунд. Не следует делать более двух попыток вдохов искусственного дыхания в перерывах между давлениями руками на грудину пострадавшего.

При этом рекомендуется использовать устройство для проведения искусственного дыхания из аптечки или укладки.

В случае невозможности выполнения искусственного дыхания методом «Рот-ко-рту» (например, повреждение губ пострадавшего), производится искусственное дыхание методом «Рот-к-носу». При этом техника выполнения отличается тем, что участник оказания первой помощи закрывает рот пострадавшему при запрокидывании головы и обхватывает своими губами нос пострадавшего.

Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания.

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий

К основным ошибкам при выполнении реанимационных мероприятий относятся:

— нарушение последовательности мероприятий сердечно-легочной реанимации;

— неправильная техника выполнения давления руками на грудину пострадавшего (неправильное расположение рук, недостаточная или избыточная глубина надавливаний, неправильная частота, отсутствие полного поднятия грудной клетки после каждого надавливания);

— неправильная техника выполнения искусственного дыхания (недостаточное или неправильное открытие дыхательных путей, избыточный или недостаточный объем вдуваемого воздуха);

— неправильное соотношение надавливаний руками на грудину и вдохов искусственного дыхания;

— время между надавливаниями руками на грудину пострадавшего превышает 10 сек.

Самым распространенным осложнением сердечно-легочной реанимации является перелом костей грудной клетки (преимущественно ребер). Наиболее часто это происходит при избыточной силе давления руками на грудину пострадавшего, неверно определенной точке расположения рук, повышенной хрупкости костей (например, у пострадавших пожилого и старческого возраста).

Избежать или уменьшить частоту этих ошибок и осложнений можно при регулярной и качественной подготовке.

Показания к прекращению СЛР

Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия скорой медицинской помощи или других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, и распоряжения сотрудников этих служб о прекращении реанимации, либо до появления явных признаков жизни у пострадавшего (появления самостоятельного дыхания, возникновения кашля, произвольных движений).

В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и возникновения физической усталости у участника оказания первой помощи необходимо привлечь помощника к осуществлению этих мероприятий. Большинство современных отечественных и зарубежных рекомендаций по проведению сердечно-легочной реанимации предусматривают смену ее участников примерно каждые 2 минуты, или спустя 5-6 циклов надавливаний и вдохов.

Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными признаками нежизнеспособности (разложение или травма, несовместимая с жизнью), либо в случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно существующего неизлечимого заболевания (например, онкологического).

Источник

Первая помощь при поражениях органов дыхания

Урок 31. Биология 8 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Первая помощь при поражениях органов дыхания»

Из предыдущих уроков вы знаете, что остановка дыхания даже на 4–5 минут может привести к смерти или полной инвалидности. При этом опасном для жизни состоянии органы перестают получать кровь с кислородом и питательными веществами, без которых их деятельность невозможна. В такой ситуации только своевременная доврачебная помощь может спасти человеку жизнь, поэтому каждый должен знать приёмы оказания первой помощи при остановке дыхания.

Затруднение или остановка дыхания могут наступить из-за заболеваний органов дыхания или в результате несчастного случая.

Наиболее частой причиной остановки дыхания является перекрытие дыхательных путей. Разговоры во время еды, неосторожные игры часто приводят к тому, что посторонние предметы, частички пищи и даже игрушек (например, рыбные кости, горох, монеты и камешки, с которыми часто играют дети) попадают в дыхательные пути – нос, гортань, трахею и бронхи.

Если инородный предмет попал в нос, нужно зажать вторую ноздрю и попытаться с силой выдуть посторонний предмет. Если это не помогло, то необходимо доставить пострадавшего в травмпункт, так как неумелыми действиями можно загнать посторонний предмет ещё дальше.

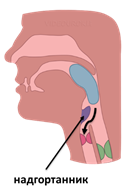

Попадание посторонних предметов в гортань происходит при недостаточном закрытии её надгортанником. Это сопровождается сильным кашлем, благодаря которому происходит удаление посторонних частиц из гортани. Если кашель не помогает, нужно перегнуть пострадавшего через колено так, чтобы голова опустилась как можно ниже.

Затем надо ударить несколько раз человека по спине. Маленьких детей просто поднимают за ноги. Если это не помогло, то срочно нужно обратиться к врачу.

Если инородное тело попало в трахею или бронхи, для его извлечения необходима специальная медицинская аппаратура. Следовательно, пострадавший должен быть немедленно доставлен в медицинское учреждение.

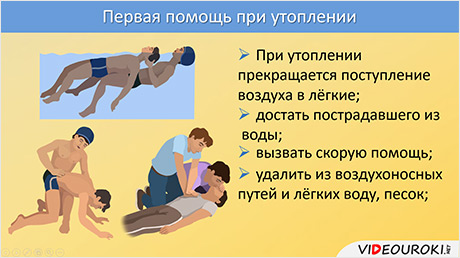

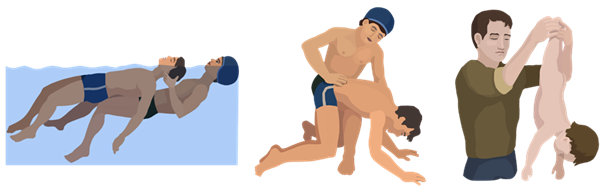

При утоплении прекращается поступление воздуха в лёгкие. Поэтому необходимо как можно скорее достать пострадавшего из воды, попросить кого-нибудь вызвать скорую помощь и незамедлительно начинать оказывать первую помощь. Нужно удалить из воздухоносных путей и лёгких пострадавшего воду и песок. С этой целью его кладут животом на колено и резкими движениями сдавливают грудную клетку.

Затем пострадавшего человека переворачивают на спину, освободив шею, грудь и живот от одежды. Под лопатки подкладывают твёрдый валик или руку, голову запрокидывают и приступают к искусственному дыханию. При этом надо следить, чтобы язык пострадавшего не западал и не закрывал гортань. Поэтому его придерживают носовым платком или салфеткой.

Искусственное дыхание можно выполнять двумя способами: изо рта в рот или изо рта в нос.

Человек, который оказывает помощь, должен периодически (примерно 16 — 18 раз в минуту) активно вдувать воздух через марлю или носовой платок в рот или нос пострадавшему. Если его грудная клетка при этом расширяется, значит, помощь вы оказываете верно. Затем надавливают на грудную клетку пострадавшего и вызывают выдох.

Если у человека не бьётся сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца. Этот массаж называется непрямым, потому что спасатель воздействует на сердце через грудную клетку. Для этого после каждого вдувания воздуха в лёгкие следует производить 4–5 быстрых надавливаний на нижнюю часть грудины, стараясь прогнуть её по направлению к позвоночнику на 4–5 сантиметров.

Человек, оказывающий помощь, наваливается всем корпусом, чтобы создать нужное давление, затем откидывается назад и снова повторяет нажатия. Частота сжатий – 50 – 70 раз в минуту. Его суть заключается в том, что при сильном толчкообразном сдавливании грудной клетки кровь из сердца выталкивается в сосуды. Ритмичные нажатия имитируют сердечные сокращения и восстанавливают движение крови.

При правильном проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца появляется пульс (это первый признак возобновления работы сердца), происходит сужение зрачков, они начинают реагировать на свет, исчезает синюшная окраска кожи, восстанавливается самостоятельное дыхание. Оказание первой помощи заканчивают, когда человек приходит в сознание и начинает дышать самостоятельно.

При оказании помощи пострадавшему важно согреть его: растереть кожу, закутать в тёплую одежду, по возможности напоить тёплым питьём.

При сдавливании горла или западании языка человека может наступить удушение. Часто, когда человек внезапно на короткое время теряет сознание (падает в обморок), его мышцы становятся вялыми, корень языка может завалиться назад, перекрыв доступ воздуху. При оказании первой помощи необходимо открыть рот пострадавшего и оттянуть язык вперёд. Ничего не подкладывайте под голову, а ещё лучше немного приподнимите его ноги вверх.

Это нужно для того, чтоб облегчить приток крови к мозгу. Постарайтесь привести его в сознание с помощью внешних стимулов — похлопывания по щекам, холодной воды или нашатыря. Если нашатыря не окажется, поднесите ватку, смоченную уксусом. Это возбуждает дыхательный центр и способствует восстановлению дыхания.

Тяжёлые поражения дыхательной системы наступают при заваливании землёй. В первую очередь необходимо извлечь человека из-под завала, очистить рот и нос от грязи, затем восстановить его дыхание, сделав искусственное дыхание и при необходимости непрямой массаж сердца. После восстановления дыхания нужно осмотреть тело на наличие повреждений, при обнаружении травм наложить повязку, жгут или шину.

Поражения молнией или электрическим током имеют много общего, и поэтому их объединяют одним понятием – электротравма.

Жертва теряет сознание, падает, могут появиться судороги, часто останавливается дыхание (так как ток поражает нервную систему) и прекращается сердцебиение.

На теле обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества.

Не бойтесь дотрагиваться до пораженного молнией человека. Электрического заряда на теле не остаётся.

Если электротравма была не слишком сильной и человек сам вышел из обморока, нужно осмотреть внешние поражения, обработать их антисептиком и наложить повязку. Полезно дать обезболивающее средство, например анальгин, и обеспечить полный покой. Доставить пострадавшего в больницу.

В тяжёлых случаях происходит остановка дыхания. Тогда пострадавшему нужно сделать искусственное дыхание, а при остановке сердца – непрямой массаж.

Если человека поразило техническим электрическим током, то первое действие, которое необходимо предпринять, – это немедленно освободить человека от действия тока – отключить провод, находящийся под напряжением, или откинуть его от пострадавшего, конечно, изолировав себя от действия тока.

Следует использовать резиновые перчатки и обувь, сухую деревянную палку. Оторвать руки пострадавшего от провода не всегда легко. Если человек схватился за него руками, то его мышцы сильно сжимаются.

Если действие тока не вызвало потери сознания, необходимо после освобождения от тока уложить пострадавшего, тепло укрыть, дать 20-25 капель валериановой настойки, тёплый чай или кофе и немедленно транспортировать в лечебное учреждение.

Если в результате несчастного случая у человека останавливается дыхание и прекращает работу сердце, смерть наступает не сразу. Пока жив мозг человека, можно восстановить угасающую работу организма. Первая фаза смерти, которая называется «клиническая смерть», обратима.

Приёмы возвращения человека к жизни в эту фазу называются реанимацией. Клиническая смерть длится недолго – всего несколько минут.

Пострадавшего можно поддерживать в состоянии клинической смерти с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Затем наступает вторая фаза – биологическая смерть, связанная со смертью мозга. Также происходит постепенное необратимое прекращение физиологических процессов во всех клетках и тканях организма.

Итог урока. При попадании инородных тел в дыхательные пути необходимо попытаться вытолкнуть их струёй воздуха. Пытаться извлечь застрявшие предметы нельзя, так как можно затолкнуть их ещё глубже.

Если у человека отсутствует дыхание и не бьётся сердце, то необходимо сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Источник