- Спасённые от смерти: как работала медицина в годы войны

- Помоги, сестричка!

- Нас везут в медсанбат…

- … И дальше в тыл

- Полевые аптечки солдат и офицеров Великой отечественной войны

- Полевые аптечки солдат и офицеров Великой отечественной войны

- Сумка медицинская санитара

- Танковые аптечки

- АБ-1 — аптечка бортовая

- Аптечка первой помощи парашютиста

- Индивидуальный медицинский комплект для джунглей М-1

- Индивидуальный медицинский комплект М-2

- Аптечки для автотранспортных средств

- Германия

- Индивидуальная аптечка бойца

- Полевая аптечка регулярных войск

- Бортовая аптечка пилота

- Аптечка танкиста

Спасённые от смерти: как работала медицина в годы войны

Сегодня расскажем о том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной Армии в годы Великой Отечественной войны

За четыре года войны военные медики вернули в строй более 17 миллионов раненых и больных. Чтобы представить себе масштаб этого подвига, достаточно сказать, что средняя численность РККА в 1941-1945 годах составляла порядка 5 млн человек, и значит, стараниями военной медицины в войска вернулось три Красных Армии! Эти усилия не остались незамеченными: в военные годы звания Героя Советского Союза удостоены 44 медицинских работника и 285 медиков награждены орденом Ленина. А всего в ходе Великой Отечественной войны орденами и медалями были награждены свыше 115 тысяч сотрудников системы военно-медицинской помощи РККА, которая была достаточно непростой по своей структуре.

Медсестры готовят раненого к переливанию крови в полевом подвижном госпитале

Помоги, сестричка!

К началу Великой Отечественной войны система полевой медицинской помощи РККА претерпела несколько трансформаций, обусловленных опытом тех войн и военных конфликтов, которые она вела после окончания Гражданской войны. Скажем, тот же медсанбат, или медико-санитарный батальон, появился только в 1935 году, придя на смену существовавшим в дивизиях трем отрядам разного медицинского профиля. Или, например, подвижные дивизионные госпитали – их не существовало во время конфликта на Халхин-Голе, они появились во время Советско-финской войны 1939-40 годов.

По сути, всю систему медпомощи РККА в годы войны можно разделить на четыре элемента: первичная медицинская база в подразделениях и соединениях, госпитальная база тыла армии, госпитальная база тыла фронта и госпитальная база тыла страны. И медсанбаты, как и санинструкторы, относились как раз к первичной медицинской базе. Но первичная — не значит беспомощная! Как не раз отмечали лучшие военные врачи, именно на эти подразделения ложилась главная задача медслужбы РККА – сортировка раненых, поступающих с поля боя, и оказание им первой доврачебной помощи.

Женщины-медики делают перевязку раненому в вагоне военно-санитарного поезда №111 по пути в тыловой эвакогоспиталь

Самую первую помощь раненый красноармеец получал от бойцов санитарного отделения. Их было пятеро на восемь десятков бойцов и офицеров обычной стрелковой роты. Первоначально по штату на санотделение полагался всего один пистолет, которым вооружался командир отделения, как правило, в звании сержанта. Только в ходе войны все санитары и санитарки (доля женщин в этом звене медслужбы составляла 40%) получили личное оружие.

Но санитарное отделение могло оказать только самую необходимую и простую первую помощь раненым товарищам, поскольку из медицинского оборудования в его распоряжении были лишь сумки санинструктора (он же командир отделения) и санитаров, чаще — санитарок. Впрочем, большего от ротных медиков и не требовалось: их главной задачей была организация эвакуации раненых. Обнаружив бойцов, получивших ранения, красноармейцы санитарной роты обязаны были оценить вид ранения и степень его тяжести, оказать первую доврачебную помощь и вытащить с передовой в тыл роты, туда, где по уставу должны были быть подготовлены так называемые «гнезда раненых». А после этого санитарное отделение должно было вызвать санитаров-носильщиков и санитарный транспорт, чтобы раненых как можно быстрее доставили в батальонный медпункт.

Раненые красноармейцы Северо-Западного фронта слушают патефон в вагоне санитарного поезда

Примерно такими же были обязанности санитарного взвода батальона, в составе которого воевали семь бойцов — три санинструктора и четыре санитара — под командованием офицера-военфельдшера. Их медицинский инструментарий был шире, чем у санотделения, но ненамного, поскольку задача оставалась прежней: как можно быстрее отправить раненого в ближайший тыл, где ему смогут оказать первую врачебную помощь. А этим занимался полковой медицинский пункт (ПМП), который разворачивала на расстоянии от двух до пяти километров от передовой санитарная рота полка. Здесь уже были настоящие врачи — четыре офицера (в том числе старший врач полка), а также одиннадцать фельдшеров и четыре десятка санинструкторов и санитаров.

Нас везут в медсанбат…

Именно на полковых медпунктах шла первичная сортировка раненых по тяжести ранений и их виду. От этого зависел дальнейший путь попавших сюда красноармейцев и офицеров. Те, кто получил самые легкие ранения, могли и не отправляться еще глубже в тыл, они получали первую врачебную помощь и возвращались в свои подразделения. Тем же, кому требовалась квалифицированная медпомощь, чаще всего хирургическая, предстояла дорога дальше, в тот самый медсанбат — последнее и самое, наверное, главное звено первичной медицинской базы Красной Армии.

Персонал военно-санитарного поезда загружает раненых для отправки в тыловые эвакогоспитали, 1945 год

Медсанбаты не случайно называли «главной хирургической»: именно тут, в дивизионном тылу (а штатно медико-санитарный батальон входил в состав именно дивизии), на дивизионном медицинском пункте, раненые получали квалифицированную хирургическую помощь. По послевоенным обобщенным данным, на дивизионных медпунктах оперировали почти три четверти всех раненых!

Впрочем, далеко не всегда у врачей медсанбата была возможность оперировать в полевых условиях. Зачастую во время наступления, при котором санитарные потери всегда оказываются выше, на стол попадал только каждый шестой или седьмой раненый из тех, кто нуждался в срочной хирургической помощи. А остальных приходилось при первой же возможности отправлять дальше, в армейский тыл, где действовали хирургические полевые подвижные госпитали. А здесь, на дивизионном медпункте, в 6-10 километрах от передовой, ненадолго задерживались только те, кто получил легкие ранения, требующие госпитального лечения в пределах 10-12 дней. Такие бойцы попадали в сформированные при каждом медсанбате команды выздоравливающих легкораненых, каждая из которых насчитывала до 100 человек, и уже через полмесяца возвращались в свои подразделения.

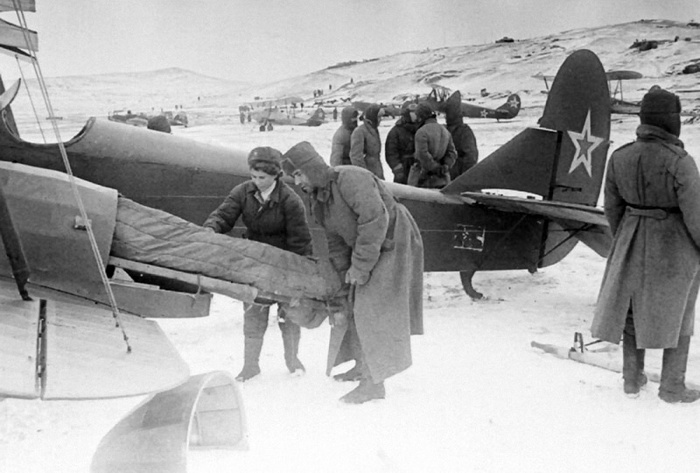

Эвакуация раненых с помощью специально модифицированного самолет У-2

Об особой роли полковых медпунктов и дивизионных медсанбатов в системе медпомощи Красной Армии говорит и такой факт: эффективность и организованность армейской медицинской службы оценивались по времени, которое проходило с момента ранения до поступления раненого в ПМП и в медико-санитарный батальон. В первый бойца требовалось доставить не позднее чем через шесть часов после получения ранения, а во второй — в течение двенадцати часов. В эти сроки к полковым и дивизионным медикам должны были попасть все без исключения раненые, а если этого не происходило, то подобное считалось свидетельством недостатков в системе организации медицинской помощи на поле боя. А вообще военные медики считали, что наилучшие прогнозы дает помощь, оказанная раненому в медсанбате в течение шести-восьми часов после ранения.

… И дальше в тыл

Но медсанбат не был и не мог быть настоящим госпиталем: в его задачи не входило вылечивание раненых – только квалифицированная помощь им и сортировка, от которой зависело, в каком госпитале бойцы окажутся в итоге. А вариантов тут могло быть много: если врачам медико-санитарных батальонов приходилось иметь дело со всеми видами ранений и заболеваний, то госпитальная помощь оказывалась по медицинской специализации. И это хорошо проявлялось уже на втором – армейском этапе системы медицинской помощи РККА, то есть в полевых подвижных госпиталях.

Санинструктор санитарного отделения стрелковой роты делает перевязку раненому бойцу

В этих госпиталях оперировали каждого пятого раненого, и неудивительно, что подавляющее число пациентов были хирургическими. Вторыми по распространенности были инфекционные полевые подвижные госпитали, а дальше разного рода специализированные — офтальмологические, челюстно-лицевые, терапевтические и так далее. Здесь же, в тылах армий можно было встретить и так называемые эвакуационные, или сокращенно эвакогоспитали. Эпитет «эвакуационный» в данном случае означает, что в этот госпиталь раненых приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, а сами госпитали не занимались эвакуацией. Напротив, эвакогоспитали, как правило, даже не имели своего санитарного транспорта. Но именно в эвакогоспиталях лечились те, кому не смогли помочь дивизионные или полковые медики. И именно эвакогоспитали чаще всего подразумеваются, когда речь заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых госпиталях.

На уровне тыла армии происходила окончательная сортировка раненых по тяжести ранений. Легкие отправлялись в сформированные при каждой армии батальоны выздоравливающих легкораненых. В армейские эвакогоспитали попадали тяжелораненые, которые нуждались в срочной госпитализации, а также те, которым требовалось специальное лечение, легкораненые, которым на выздоровление и возвращение в строй нужно было не больше месяца. Остальных отправляли глубже в тыл, и потому подавляющее большинство эвакогоспиталей располагались на третьем и четвертом госпитальных этапах — в тылах фронта или составе медицинской базы страны.

Санитары полевого подвижного госпиталя принимают раненых солдат, доставленных из медсанбата

Среди эвакуационных госпиталей третьего – фронтового – этапа могли быть как госпитали общего профиля, имеющие несколько специализированных отделений, так и госпитали, имеющие собственную специализацию. Во фронтовом тылу делали гораздо более сложные операции, чем в армейском, и тем более дивизионном, но и число их было невелико: порядка 7% от общего количества. Но все-таки, как правило, совсем специализированные лечебные учреждения для раненых бойцов и офицеров Красной Армии располагались еще глубже в тылу — в составе госпитальной базы страны. Именно в них проводились самые сложные операции (их число составляло около 0,9% от общего), именно в таких медучреждениях получали лечение те, кто нуждался в особо сложных процедурах, редких медикаментах или в сложной медицинской технике.

Процент возвращения в строй раненых из эвакогоспиталей фронтовой базы, а также из госпитальной базы страны был заметно меньше, чем из госпиталей армейского тыла. И это закономерно: сюда попадали самые трудные пациенты, которым нужно было прежде всего сохранить жизнь, а возвращение таких раненых в строй было уже второстепенной задачей. Однако и с нею врачи и персонал эвакогоспиталей справлялись достаточно успешно. Но, как правило, чем глубже в тылу располагался госпиталь, тем меньше был процент вернувшихся из него в строй.

Санитарка санитарного отделения оказывает первую помощь раненому красноармейцу

Источник

Полевые аптечки солдат и офицеров Великой отечественной войны

Во времена Великой Отечественной войны не каждое ранение грозило бойцу практически неизбежной смертью. Если первую помощь оказывали правильно и вовремя, а затем – доставляли в руки специалистов, то шансы на выживание были довольно высоки. Вот только эту «помощь» ещё нужно было как-то и чем-то оказать. Так что мы сейчас поговорим с вами о первом и, пожалуй, самом важном этапе спасения раненого бойца – само- и взаимопомощи с использованием индивидуальных аптечек.

Полевые аптечки солдат и офицеров Великой отечественной войны

Начнём мы, конечно же, с отечественного снаряжения. И тут же закончим, поскольку индивидуальных аптечек у советских бойцов не было. Ага, уставом этот момент не оговаривался. А рассчитывать, в случае ранения, приходилось преимущественно на помощь санинструкторов и санитаров-носильщиков. Вот у них уже было различные специализированные средства. А если конкретно, то сумка медицинская санитара комплектовалась следующими вещами:

Сумка медицинская санитара

- Феназепам (транквилизатор и противосудорожное средство)

- Этаперазин (противорвотный и мышечно-расслабляющий эффект)

- Доксициклина гидрохлорид (антибиотик)

- Нашатырный спирт в ампулах

- Йод в ампулах

- Гидрокарбонат натрия в порошке (сода)

- Перевязочный материал

- Жгут

- Безопасные булавки

- Складной нож, блокнот и карандаш

Как видите, ни обезболивающего, ни дополнительных кровоостанавливающих средств нет (точнее есть, но уже в сумке медицинской войсковой для фельдшеров и санинструкторов – там даже промедол двухпроцентный есть). Потому как главная задача – устранить непосредственную опасность для здоровья бойца (в том числе и со стороны бойца – транквилизаторами), а затем – доставить его в безопасное место для дальнейшей эвакуации. Что важно – согласно приказу от 23 августа 1941 г, вытаскивать раненых из опасной зоны нужно было с их личным оружием. То есть — дополнительных пять или даже больше килограмм веса. Правда, за это потом награждали. Начиная с 15 эвакуированных – медалью «За боевые заслуги». А всего за весь период Второй Мировой к награде было представлено более 115 тысяч медработников. С другой стороны, более 85 тысяч медиков за тот же период погибли или пропали без вести.

Однако более-менее квалифицированной помощи ещё нужно было дождаться, а с этим были некоторые сложности. В период наиболее ожесточённых боёв, санитаров банально не хватало, либо они не могли добраться до пострадавшего из-за огня противника. Да, нарукавные повязки с красными крестами у них были, но… Но не всегда это помогало. В любом случае, советское командование сделало нужные выводы, поэтому в дальнейшем бойцов уже начала снабжать индивидуальными аптечками. Теми самыми знаменитыми «оранжевыми коробочками» АИ-2 и подобными.

А вот танкистам повезло намного больше – у них в распоряжении аптечки уже были. Так называемые «танковые аптечки» для само- и взаимопомощи:

Танковые аптечки

- Вазелин в трубочках (помощь при ожогах)

- Глазная мазь

- Йод в ампулах

- Нашатырный спирт в ампулах

- Жгут

- Прессованная вата, перевязочные пакеты, бинты

- Садовый нож

Что касается лётчиков, то у них ситуация была не намного лучше. В их распоряжении была так называемая «аптечка бортовая». В частности – АБ-1.

АБ-1 — аптечка бортовая

- Раствор аммиака 1 ампула

- Раствор йода спиртовой в ампулах

- Фенамин (он же Амфетамин — наркотический препарат) — 1уп.

- Бинт марлевый шириной

- Булавка безопасная

- Пакет перевязочный индивидуальный

Да, не только немцы оснащали своих бойцов наркотическими препаратами. Наши тоже. И добавляли бы его не только лётчикам, но и другим, если бы производственные мощности позволяли. Тот же парвитин, например, поставили на промышленную основу только в 46 году, а фенамин получали преимущественно от британских «коллег». Но, к добру или к худу, но широкого использования психоактивных препаратов среди военнослужащих удалось избежать.

У союзников дела с индивидуальными аптечками обстояли несколько лучше. Они чуть раньше сообразили, что «спасение утопающих» — в первую очередь дело рук самих утопающих. Так что активно снабжали войска различными медикаментозными средствами. Приведём, для примера, некоторые из них.

Аптечка первой помощи парашютиста

Подобный набор, впрочем, был типичным для ВВС США времён Второй мировой. Более того, его использовали даже в бронетанковых соединениях во время наступления на Западном фронте. В него входили:

- Сам контейнер

- Сульфадиазин (антибиотик) в таблетках/ Сульфадиазин в кристаллах, которые нужно было измельчать

- Перевязочный комплект

- Полевой тканевой турникет (потом заменили на эластичный)

- Тюбик-шприц с морфином

В 1945 году его, впрочем, несколько усовершенствовали – добавили тюбик с борной кислотой (антисептик).

Индивидуальный медицинский комплект для джунглей М-1

Первая версия, не слишком практичная, громоздкая и избыточная, так что её заменил более совершенный комплект М-2, о котором речь пойдёт чуть позже. В оригинальный комплект входили:

- Упаковочный рулон с ячейками

- Репеллент от насекомых

- Раствор Фрейзера для «траншейной стопы»

- Таблетки для очистки воды

- Атабрин (противопаразитарное)

- Ацетилсалициловая кислота

- Тальк для ног

- Йод

- Хирургический пластырь

- Сульфадиазин

- Перевязочный пакет

В процессе оказалось, что упаковка в виде «рулона с ячейками» не слишком удобна, а содержимое – слишком хрупкое. Однако комплект продолжал использоваться даже после активного внедрения более совершенной версии – М-2.

Индивидуальный медицинский комплект М-2

- Упаковочный контейнер

- Раствор Фрейзера для «траншейной стопы»

- Йод

- Репеллент от насекомых

- Сульфадиазин

- Таблетки для очистки воды

- Марля и перевязочный материал

- Атабрин

По сути – всё то же самое, только в более удобных упаковках. Плюс возможность модифицировать содержимое на своё усмотрение.

Аптечки для автотранспортных средств

Также существовали аптечки для автотранспортных средств. По сути – коммерческие версии, переделанные под военные нужды. Изначально использовалась так называемая «Тип D».

Состав – всё тот же сульфадиазин, перевязочный материалы, ножницы, шины, щипцы, безопасные булавки.

Германия

Индивидуальная аптечка бойца

Ситуация с индивидуальными аптечками обстояла чуть лучше, чем у советских бойцов. Именно что «чуть». Каждый пехотинец Вермахта снабжался целыми двумя перевязочными пакетами (Verbandpackchen) разного размера. Малый – 5 на 8,5 см, большой – 7 на 11 см.

И, собственно, всё.

Или вот ещё пример «индивидуальной аптечки». Более продвинутая версия, поскольку в ней теперь есть тальк для ног и бальзам для губ! Лекарств по-прежнему нет.

Последующие задачи по оказанию медицинской помощи возлагались на сотрудников медицинской службы. В частности, на Feldunterarzt. Это офицер в ранге сержанта, только с базовой медицинской подготовкой. Грубо говоря – аналог санинструктора. И их непосредственных подчинённых – Sanitater. Санитаров, то есть. С аналогичными задачами – оказать первую помощь бойцу и помочь ему добрать до безопасного места, где за него уже возьмутся полноценные доктора Oberarzt с нормальным оснащением. Снабжались Feldunterarzt не то, чтобы хорошо… Вот, например…

Полевая аптечка регулярных войск

- Булавки

- Перевязочный пакет в прорезиненной упаковке

- Жгут

- Шпатель

Базовая перевязка, базовая остановка крови, базовая оценка состояния пострадавшего. Всё более сложное – на последующих этапах медицинской эвакуации. Стоит ли говорить, что такой подход, мягко говоря, не способствовал выживаемости бойцов? Поэтому более поздние версии, как на фото, уже начали комплектоваться некоторыми таблетками и лекарствами. Например, вот таким:

Бортовая аптечка пилота

Пилотам люфтваффе повезло чуть больше. В их «бортовую аптечку» входили:

- Металлическая/кожаная коробка с несколькими отсеками

- Перевязочный материал – бинты и куски ткани

- Инструкция по применению

- Иголки, нитки, мелочь для шитья

- Набор из иглы и двух флакончиков – для спирта и для морфина

Аптечка танкиста

Танкистам же повезло ещё больше – у них в наличии был полноценный медицинский комплект.

Тут и различные руководства по оказанию первой помощи, и шины, и противоожоговая мазь, и различные индивидуальные перевязочные пакеты, и антисептик, и вата, бинты, мазь от обморожения, и несколько жгутов, и даже парочка бактерицидных препаратов. Но да, морфина и столь нами любимого парвитина не было.

Какой вывод из всего этого можно сделать? Очень простой. Победил «американский» подход. Теперь каждый боец получает навыки первой медицинской помощи и снаряжение для её оказания. И это существенно повышает выживаемость солдат на передовой. Ну и да – наркотические средства из базовой комплектации всё же было лучше убрать. Они, конечно, ситуативно полезны, но в отдалённой перспективе – не очень.

Источник