Первая помощь спонтанного пневмоторакса

1. Степень выраженности клинических проявлений при пневмотораксе варьирует от бессимптомного течения или минимальных нарушений до тяжелейшего состояния. Пневмоторакс является наиболее частым осложнением у больных с травмой грудной клетки. Клиническая картина при напряженном пневмотораксе очень похожа на таковую при тампонаде сердца с низким или не определяемым уровнем артериального давления и выраженным повышением давления в яремных венах. Для поврежденной половины грудной клетки характерна гиперинфляция и отсутствие расширения при вдохе. Трахея и сердце смещены в сторону здорового легкого, а дыхательные шумы значительно ослаблены. При появлении напряженного пневмоторакса у больного, которому проводится ИВЛ, вентиляция быстро становится неэффективной, пиковое давление в дыхательных путях быстро нарастает, а газообмен снижается. Признаками спонтанного пневмоторакса являются нерезко выраженная боль в груди и иногда диспноэ. Напряженный пневмоторакс редко возникает в отсутствие травмы грудной клетки или ИВЛ. Дыхательная недостаточность и нарушения газообмена наиболее выражены при возникновении пневмоторакса у больных с ранее имевшимися заболеваниями легких.

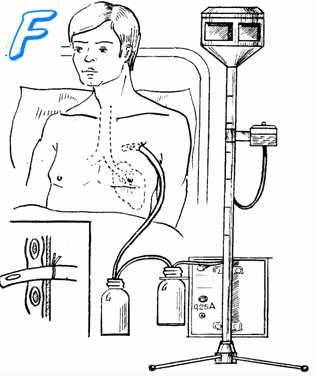

2. Дренирование плевральной полости показано всем больным, у которых пневмоторакс развился в результате травмы или на фоне ИВЛ в связи с высокой степенью вероятности возникновения повышенного давления в плевральной полости. Неотложным мероприятием при возникновении напряженного пневмоторакса является пункция плевральной полости иглой большого диаметра во втором межреберном промежутке спереди для устранения положительного давления в соответствующей половине грудной клетки. Иногда к игле присоединяют резиновую трубку, конец которой опускают в сосуд с водой, или же выпускной клапан, чтобы снизить опасность попадания воздуха в плевральную полость. После введения иглы ее оставляют в плевральной полости до установления постоянного дренажа.

3. Введение дренажной трубки при пневмотораксе показано также больным со спонтанным пневмотораксом, приводящим к угнетению дыхания, или в случае, когда объем спавшегося легкого превышает 50% объема половины грудной клетки. Без дренирования расправление легкого происходит со скоростью примерно 1 %/сут. Во многих случаях для расправления легкого достаточно установить дренаж с водным замком. Отсасывание воздуха через дренажную трубку обычно ускоряет расправление легкого, но в то же время может поддерживать ток воздуха через место повреждения.

4. Напряженный пневмоторакс, иногда возникающий у больных, нуждающихся в ИВЛ, может привести к резкому ухудшению их состояния; поэтому рекомендуется оставлять дренажную трубку в плевральной полости до того момента, когда отпадет надобность в проведении ИВЛ, или по крайней мере на некоторое время после прекращения утечки воздуха и расправления спавшегося легкого.

5. Причиной длительной утечки воздуха в плевральную полость (бронхоплевральный свищ) у больного, которому проводят ИВЛ положительным давлением, может быть выбор неадекватного дыхательного объема. Для ведения больных с бронхоплевральным свищом применяют различные методики, в том числе высокочастотную струйную ИВЛ, одновременное фазовое положительное давление в дыхательных путях и дренажной трубке; в последнюю очередь, если свищ удается локализовать, прибегают к резекции соответствующего сегмента или доли.

Источник

Первая помощь спонтанного пневмоторакса

Клиническая картина при любом виде пневмоторакса зависит от объема и скорости поступления воздуха в плевральную полость. Заболевание в типичном случае проявляется появлением спонтанных кратковременных, продолжительностью всего несколько минут, острейших болей в одной из половин грудной клетки; в последующем они могут или полностью исчезнуть, или принять тупой характер. Часто пострадавший с большой точностью может указать время появления болей. После возникновения болевого синдрома появляется резкая одышка, тахикардия, гипотония, бледность кожных покровов, ак-роцианоз, холодный пот. Температура кожных покровов нормальная или пониженная. Больной занимает вынужденное положение (полусидит, наклонясь в сторону поражения или лежит на больном боку). При напряженном пневмотораксе на стороне поражения тонус грудной клетки повышен, межреберные промежутки сглажены или выбухают (особенно при вдохе). Голосовое дрожание резко ослаблено или отсутствует. Пораженная половина грудной клетки отстает при дыхании, перку-торно определяется тимпанит, нижняя граница легких при дыхании не смещается, определяется смещение средостения и сердца в здоровую сторону и опущение печени при правостороннем или опущение желудка при левостороннем пневмотораксе.

Аускультативно определяется значительное ослабление или отсутствие дыхательных шумов на стороне поражения и их усиление над здоровым легким.

Дифференциальный диагноз следует проводить с заболеваниями, вызывающими внезапные боли в грудной клетке и одышку: ОИМ, ТЭЛА, массивные пневмонии, астматический статус, массивный эксудативный плеврит и т. д.

Неотложная помощь. При наличии напряженного пневмоторакса патогенетическим лечением будет проведение декомпрессии плевральной полости, однако если имеются сомнения в правильности диагноза, от пункции плевральной полости следует воздержаться до получения результатов рентгенографии органов грудной клетки и исключения ТЭЛА, ОИМ и других заболеваний. Пунктировать плевральную полость следует толстой иглой во 2 межреберье, по средне-ключичной линии. К игле присоединяется резиновая трубка, другой ее конец опускается в емкость с фурацилином или физраствором. На часть трубки, опускаемую в жидкость, рекомендуется привязать проколотый палец от резиновой перчатки. Помимо патогенетического лечения, могут понадобиться и лечебные мероприятия, носящие симптоматический характер: купирование ОССН, болевого синдрома, кашля, аспирация жидкости, гноя или крови из плевральной полости, противовоспалительная терапия и т. д. Срочная консультация хирурга. Госпитализация в хирургическое отделение.

Источник

Спонтанный пневмоторакс

Спонтанный пневмоторакс – это патологическое состояние, характеризующееся внезапным нарушением целостности висцеральной плевры и поступлением воздуха из легочной ткани в плевральную полость. Развитие спонтанного пневмоторакса сопровождается остро возникающей болью в грудной клетке, одышкой, тахикардией, бледностью кожных покровов, акроцианозом, подкожной эмфиземой, стремлением пациента принять вынужденное положение. С целью первичной диагностики спонтанного пневмоторакса проводится рентгенография легких и диагностическая плевральная пункция; для установления причин заболевания требуется углубленное обследование (КТ, МРТ, торакоскопия). Лечение спонтанного пневмоторакса включает дренирование плевральной полости с активной или пассивной эвакуацией воздуха, видеоторакоскопические или открытые вмешательства (плевродез, удаление булл, резекцию легкого, пульмонэктомию и др.)

МКБ-10

Общие сведения

Под спонтанным пневмотораксом в клинической пульмонологии понимают идиопатический, самопроизвольный пневмоторакс, не связанный с травмой или ятрогенными лечебно-диагностическими вмешательствами. Спонтанный пневмоторакс статистически чаще развивается у мужчин и преобладает среди лиц трудоспособного возраста (20-40 лет), что предопределяет не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы.

Если при травматическом и ятрогенном пневмотораксе четко прослеживается причинно-следственная связь между заболеванием и внешним воздействием (травмой грудной клетки, пункцией плевральной полости, катетеризацией центральных вен, торакоцентезом, биопсией плевры, баротравмой и др.), то в случае спонтанного пневмоторакса такая обусловленность отсутствует. Поэтому выбор адекватной диагностической и лечебной тактики является предметом повышенного внимания пульмонологов, торакальных хирургов, фтизиатров.

Причины

Первичный спонтанный пневмоторакс развивается у лиц, не имеющих клинически диагностированной патологии легких. Однако при проведении диагностической видеоторакоскопии или торакотомии у данного контингента больных в 75-100% случаев выявляются субплеврально расположенные эмфизематозные буллы. Отмечена взаимосвязь между частотой спонтанного пневмоторакса и конституциональным типом пациентов: заболевание чаще возникает у худых высоких молодых людей. Курение увеличивает риски развития спонтанного пневмоторакса до 20 раз.

Вторичный спонтанный пневмоторакс может развиваться на фоне широкого круга патологий:

К относительно редким формам спонтанного пневмоторакса относят менструальный и неонатальный пневмоторакс. Менструальный пневмоторакс этиологически связан с грудным эндометриозом и развивается у молодых женщин в первые двое суток от начала менструации. Вероятность рецидива менструального пневмоторакса, даже на фоне консервативной терапии эндометриоза, составляет около 50%, поэтому сразу после установления диагноза с целью предотвращения повторных эпизодов спонтанного пневмоторакса может выполняться плевродез.

Неонатальный пневмоторакс – спонтанный пневмоторакс новорожденных встречается у 1-2% детей, в 2 раза чаще у мальчиков. Патология может быть связана с проблемами расправления легкого, респираторным дистресс-синдромом, разрывом ткани легкого при проведении ИВЛ, пороками развития легких (кистами, буллами).

Патогенез

Степень выраженности структурных изменений зависит от времени, прошедшего с момента возникновения спонтанного пневмоторакса, наличия исходных патологических нарушений в легком и висцеральной плевре, динамики воспалительного процесса в плевральной полости.

При спонтанном пневмотораксе имеет место патологическое легочно-плевральное сообщение, обусловливающее попадание и скопление воздуха в плевральной полости; частичный или полный коллапс легкого; смещение и флотация средостения.

Воспалительная реакция развивается в полости плевры через 4-6 часов после эпизода спонтанного пневмоторакса. Она характеризуется гиперемией, инъекцией сосудов плевры, образованием незначительного количества серозного экссудата. В течение 2-5 суток нарастает отечность плевры, особенно на участках ее контакта с проникшим воздухом, увеличивается количество выпота, происходит выпадение фибрина на поверхность плевры.

Прогрессирование воспалительного процесса сопровождается разрастанием грануляций, фиброзной трансформацией выпавшего фибрина. Спавшееся легкое фиксируется в поджатом состоянии и становится неспособным к расправлению. В случае присоединения гемоторакса или инфекции со временем развивается эмпиема плевры; возможно образование бронхоплеврального свища, поддерживающего течение хронической эмпиемы плевры.

Классификация

По этиологическому принципу различают первичный и вторичный спонтанный пневмоторакс. О первичном спонтанном пневмотораксе говорят при отсутствии данных за клинически значимую легочную патологию. Возникновение вторичного спонтанного пневмоторакса происходит на фоне сопутствующих легочных заболеваний.

В зависимости от степени коллабирования легкого выделяют:

- частичный (малый, средний). При малом спонтанном пневмотораксе происходит спадение легкого на 1/3 от первоначального объема, при среднем – на 1/2.

- тотальный. При тотальном пневмотораксе легкое спадается более чем на половину.

По степени компенсации дыхательных и гемодинамических расстройств, сопровождающих спонтанный пневмоторакс, определены три фазы патологических изменений: фаза стойкой компенсации, фаза неустойчивой компенсации и фаза декомпенсации (недостаточной компенсации).

- Фаза стойкой компенсации наблюдается при спонтанном пневмотораксе малого и среднего объема; она характеризуется отсутствием признаков дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, ЖЕЛ и МВЛ снижены до 75% от нормы.

- Фазе неустойчивой компенсации соответствует коллабирование легкого более чем на 1/2 объема, развитие тахикардии и одышки при физической нагрузке, значительное уменьшение показателей внешнего дыхания.

- Фаза декомпенсации проявляется одышкой в покое, выраженной тахикардией, микроциркуляторными нарушениями, гипоксемией, уменьшением значений ФВД на 2/3 и более от нормальных значений.

Симптомы спонтанного пневмоторакса

По характеру клинической симптоматики различают типичный вариант спонтанного пневмоторакса и латентный (стертый) вариант. Типичная клиника спонтанного пневмоторакса может сопровождаться умеренными или бурными проявлениями.

В большинстве случаев первичный спонтанный пневмоторакс развивается внезапно, среди полного здоровья. Уже в первые минуты заболевания отмечаются острые колющие или сжимающие боли в соответствующей половине груди, остро возникшая одышка. Выраженность боли варьирует от слабо интенсивной до очень сильной. Усиление болей происходит при попытке глубокого вдоха, кашле. Болевые ощущения распространяются на шею, плечо, руку, область живота или поясницы.

В течение 24 часов болевой синдром уменьшается или полностью исчезает, даже в том случае, если спонтанный пневмоторакс не разрешается. Ощущения дыхательного дискомфорта и нехватки воздуха возникают только при физической нагрузке.

При бурных клинических проявлениях спонтанного пневмоторакса болевой приступ и одышка выражены крайне резко. Могут возникать кратковременные обморочные состояния, бледность кожи, акроцианоз, тахикардия, чувство страха и тревоги. Пациенты щадят себя: ограничивают движения, принимают положение полусидя или лежа на больном боку. Нередко развивается и прогрессирующе нарастает подкожная эмфизема, крепитация в области шеи, верхних конечностей, туловища. У пациентов с вторичным спонтанным пневмотораксом, виду ограниченности резервов сердечно-сосудистой системы, заболевание протекает тяжелее.

Осложнения

К осложненным вариантам течения спонтанного пневмоторакса относится развитие напряженного пневмоторакса, гемоторакса, реактивного плеврита, одномоментного двустороннего коллапса легких. Скопление и длительное нахождение инфицированной мокроты в коллабированном легком приводит к развитию вторичных бронхоэктазов, повторных эпизодов аспирационной пневмонии в здоровом легком, абсцессов. Осложнения спонтанного пневмоторакса развиваются в 4-5% случаев, однако они могут представлять угрозу для жизни пациентов.

Диагностика

Осмотр грудной клетки выявляет сглаженность рельефа межреберий, ограничение дыхательной экскурсии на стороне спонтанного пневмоторакса, подкожную эмфизему, набухание и расширение вен шеи. На стороне коллабированного легкого отмечается ослабление голосового дрожания, тимпанит при перкуссии, при аускультации — отсутствие или резкое ослабление дыхательных шумов. Первостепенное значение в диагностике отводится:

- Лучевым методам.Рентгенография и рентгеноскопия грудной клетки позволяют оценить количество воздуха в плевральной полости и степень спадения легкого в зависимости от распространенности спонтанного пневмоторакса. Контрольные рентгеновские исследования проводятся после любых лечебных манипуляций (пункции или дренирования плевральной полости) и позволяют оценить их эффективность. В дальнейшем с помощью КТ высокого разрешения или МРТ легких устанавливается причина спонтанного пневмоторакса.

- Лечебно-диагностической торакоскопии. Высокоинформативным методом, используемым в диагностике спонтанного пневмоторакса, является торакоскопия. В процессе исследования удается выявить субплевральные буллы, опухолевые или туберкулезные изменения на плевре, осуществить биопсию материала для морфологического исследования.

Спонтанный пневмоторакс латентного или стертого течения необходимо дифференцировать от гигантской бронхолегочной кисты и диафрагмальной грыжи. В последнем случае дифдиагностике помогает рентгенография пищевода.

Лечение спонтанного пневмоторакса

Лечебные стандарты требуют как можно более ранней эвакуации скопившегося в полости плевры воздуха и достижения расправления легкого. Общепринятым стандартом является переход от диагностической тактики к лечебной. Таким образом, получение в процессе торакоцентеза воздуха является показанием к дренированию плевральной полости. Плевральный дренаж устанавливается во II межреберье по среднеключичной линии, после чего присоединяется к активной аспирации.

Улучшение проходимости бронхов и эвакуация вязкой мокроты облегчают задачу расправления легкого. С этой целью проводятся лечебные бронхоскопии (бронхоальвеолярный лаваж, трахеальная аспирация), ингаляции с муколитиками и бронхолитиками, дыхательная гимнастика, оксигенотерапия.

Если в течение 4-5 суток не наступает расправления легкого, переходят к хирургической тактике. Она может заключаться в торакоскопической диатермокоагуляции булл и спаек, ликвидации бронхоплевральных свищей, осуществлении химического плевродеза. При рецидивирующем спонтанном пневмотораксе, в зависимости от его причин и также состояния легочной ткани, может быть показана атипичная краевая резекция легкого, лобэктомия или даже пневмонэктомия.

Прогноз

При первичном спонтанном пневмотораксе прогноз благоприятный. Обычно удается достичь расправления легкого минимально инвазивными способами. При вторичном спонтанном пневмотораксе рецидивы заболевания развиваются у 20-50% пациентов, что диктует необходимость устранения первопричины и избрания более активной лечебной тактики. Пациенты, перенесшие спонтанный пневмоторакс, должны находиться под наблюдением торакального хирурга или пульмонолога.

Источник