Первая помощь при травм гортани

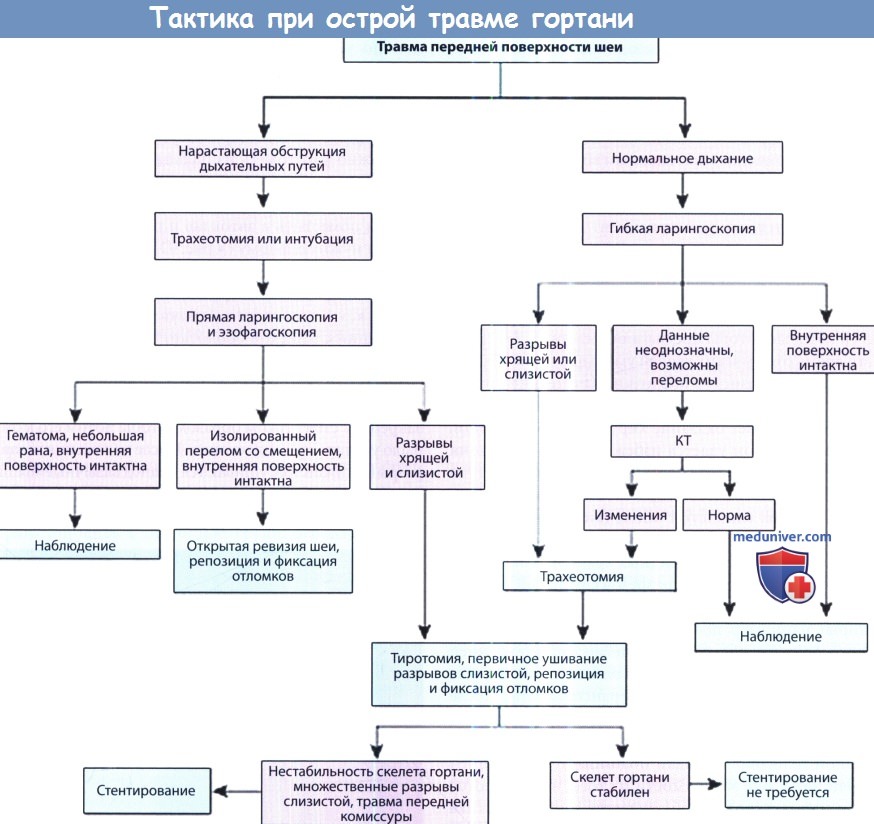

а) Консервативное лечение травмы гортани. Выбор консервативного лечения подразумевает, что пациенту не требуется трахеотомия, т.е. состояние дыхательных путей стабильное.

Мы рекомендуем проводить наблюдение за пациентом в течение 24 часов после травмы в условиях стационара (положение пациента лежачее, с приподнятым концом кровати), если у пациента имеются следующие повреждения:

(1) небольшое повреждение слизистой оболочки гортани без вовлечения передней комиссуры или свободных краев голосовых складок;

(2) односторонний несмещенный перелом щитовидного хряща без дефекта покрывающей его слизистой оболочки и без оголения самого хряща;

(3) отек слизистой гортани без обструкции дыхательных путей;

(4) небольшая, стабильная гематома, которая не нарушает функцию дыхания.

В первые часы после травмы полезно назначение кортикостероидов.

КТ, компьютерная томография.

б) Хирургическое лечение травмы гортани — варианты операций. Хирургическое лечение показано в тех случаях, когда самостоятельно заживление после травмы невозможно, и для восстановления нормальной структуры гортани необходимо проведение операции. К таким повреждениям относятся:

(1) травмы передней комиссуры или свободного края голосовой складки;

(2) травмы с оголением хряща;

(3) множественные переломы или перелом со смещением отломков щитовидного хряща; любой перелом перстневидного хряща;

(4) паралич или парез голосовых складок, требующие интубации или трахеотомии;

(5) разрывы слизистой оболочки на уровне голосовой щели или проходящие через голосовую щель;

(6) травма другой области шеи, которая требует оперативного лечения.

Необходимо координировать свои действия с анестезиологами и со всеми другими хирургами, которые занимаются данным пациентом. Еще до транспортировки в операционную нужно решить, кто и на каком этапе отвечает за проходимость дыхательных путей. Заранее планируют действия на случай срочной необходимости восстановления дыхания и подготавливают соответствующий инструмент.

Наиболее консервативным и надежным методом обеспечения дыхания пациенту с травмой гортани является трахеотомия, выполняемая под местной анестезией. Интубация трахеи может нанести гортани дополнительную травму, создать сложности при проведении и помешать дальнейшему осмотру гортани и выполнению операций на ней до такой степени, что потребуется оказание уже не неотложной, а экстренной помощи. Интубацию трахеи можно выполнять в следующих случаях:

(1) отсутствуют повреждения слизистой оболочки гортани;

(2) смещение скелета гортани минимально;

(3) интубацию выполняет опытный специалист.

После выполнения трахеотомии или, в отдельных случаях, интубации, под наркозом проводится прямая ларингоскопия. Гортань осматривается на предмет оголения хрящей, гематом, разрывов слизистой, оценивается подвижность истинных голосовых складок. При осмотре подскладочного пространства оценивается состояние перстневидного хряща и трахеи. Для оценки степени повреждения пищевода выполняется прямая эзофагоскопия.

Особую сложность представляет оказание помощи детям с травмой дыхательных путей. Эндотрахеальная интубация несет с собой те же риски, что и у взрослых. Выполнить трахеотомию под местной анестезией испуганному травмированному ребенку невозможно. Поскольку насыщение артериальной крови кислородом у детей падает значительно быстрее, времени на раздумья значительно меньше. В таком случае для обеспечения проходимости дыхательных путей выполняется прямая бронхоскопия, а трахеотомия проводится при установленном бронхоскопе.

После восстановления дыхательной функции, выполнения ларингоскопии и оценки результатов КТ, следует повторно оценить необходимость проведения оперативного вмешательства. От него можно отказаться в тех случаях, когда у пациента имеются лишь отек, гематома, перелом щитовидного хряща без смещения, подвижность голосовых складок сохранена, а область передней комиссуры или свободные края голосовых складок не травмированы. После завершения анестезиологического пособия необходимо тщательное наблюдение за пациентом, лежащим на кровати с приподнятым головным концом. Состояние гортани оценивается в динамике, для этого удобнее всего использовать фиброларингоскоп. Трахеотомическая трубка удаляется, как только пациент может начать самостоятельно дышать.

При более тяжелых травмах показана хирургическая ревизия. Длительное время не существовало единого мнения о том, когда лучше проводить оперативное лечение. Некоторые авторы предлагали выжидать 3-5 дней. За это время отек мягких тканей уменьшается, а обнаружить разрывы слизистой оболочки значительно проще. Мы считаем, что оптимальным вариантом является как можно более раннее оказание хирургической помощи, поскольку при этом удается избежать инфицирования существующей открытой раны.

Для получения доступа к внутренней поверхности гортани выполняется тиротомия. Разрывы слизистой оболочки ушиваются 5-0 или 6-0 рассасывающимися швами. Проводится репозиция смещенных черпаловидных хрящей. В большинстве случаев для ушивания разрезов слизистой используются местные ткани. В случаях, когда травма крайне обширна, например, получена вследствие применения боевого оружия, для пластики дефектов внутренней поверхности гортани можно использовать регионарные слизистые лоскуты или кожные трансплантаты. После ушивания слизистой оболочки и мышц нужно восстановить переднюю комиссуру.

которые можно использовать при отсутствии готовых форм.

Для этого передний край истинной голосовой складки подшивается к внешней надхрящнице. Вне зависимости от того, используются стенты или нет (вопрос обсуждается ниже), пластика передней комиссуры необходима для восстановления формы голосовой щели и нормального голоса. Разрез после тиротомии ушивается нерассасывающимися швами, либо фиксирующей проволокой или скобами.

Рассматривая вопрос о применении стентов, взвешивают преимущества и риск дополнительной травмы слизистой оболочки. Использовать стенты рекомендуется в следующих случаях: при травмах затрагивающих переднюю комиссуру, обширных разрывах слизистой оболочки, оскольчатых переломах щитовидного хряща, а также в случаях, когда нормальную форму гортани не удается восстановить за счет открытой фиксации отломков. В данных случаях применение стентов снижает риск образования рубцов в области передней комиссуры, уменьшает вероятность формирования синехий вследствие обширных разрывов слизистой, улучшает поддержание нормальной структуры гортани в процессе заживления.

Если же открытой фиксации костных отломков не выполнялось, а внутренние травмы слизистой не были ушиты, использовать эндоларингеальные стенты нецелесообразно, поскольку и анатомия гортани, и полученные повреждения слишком сложны, чтобы на них значимо повлияло изолированное стентирование. Выбор стентов разнится от пальчиковых тампонов, наполненных поролоном, до промышленных стентов из полимеров силикона. При отсутствии готового стента его можно изготовить из пальца резиновой перчатки, набив марлей. Силиконовый стент можно сделать из интубационной трубки. Сначала трубку нужно обрезать, а затем поместить в автоклав и после нагревания придать ей нужную форму.

Все стенты должны быть изготовлены из мягких материалов, а форма примерно соответствовать форме гортани, т.к. это позволяет избежать дополнительной травматизации слизистой оболочки. Чтобы стент придавал гортани стабильность и препятствовал формированию спаек, он должен располагаться от уровня ложных голосовых складок до первого кольца трахеи. Желательно закрепить стент таким образом, чтобы потом его можно было удалить при эндоскопии. После наложения швов на разрывы слизистой, ушиваются подподъязычные мышцы и кожа, в рану устанавливается дренаж.

Во время проведения операции хирург может столкнуться с другими различными повреждениями. До одной трети перстневидного хряща или трахеи можно восстановить с помощью грудино-подъязычной мышцы и ее фасции. При потере трети щитовидного хряща или половины голосовой щели, нужно установить в гортань стент и ушить разрывы слизистой над стентом. Если в результате травмы произошла массивная потеря тканей гортани, а восстановить ее скелет при помощи фиксации и стентов невозможно, выполняется частичная или полная ларингэктомия. Выбор методики ларингэктомии зависит от объема потери тканей, в соответствии с принципами реконструктивной хирургии, которые применяются в онкологии.

Согласно крупным сериям случаев, необходимость в проведении полной ларингэктомии возникает очень редко. Рассматривать ее выполнение стоит в первую очередь при травмах, полученных во время военных действий.

в) Послеоперационный уход при травме гортани. Для профилактики инфицирования и снижения вероятности формирования грануляционной ткани мы назначаем антибиотики на 5-7 дней после операции. Тем не менее, нам неизвестны публикации, которые бы подтверждали послеоперационное применение антибиотиков. Головной конец кровати нужно поднять до приемлемого для пациента уровня, поскольку это помогает уменьшить выраженность отека. Мы рекомендуем пациенту вставать, как это позволяет сделать его состояние. Проводится стандартный уход за трахеостомой. Стент, установленный во время операции, нужно удалить как можно раньше, чтобы предотвратить избыточное повреждение слизистой.

Обычно мы удаляем стенты на 10-14 день после операции. Декануляцию можно выполнить сразу после удаления стента. Как минимум в течение года необходим регулярный осмотр, чтобы оценивать восстановление подвижности истинных голосовых складок и следить за тем, не формируется ли стеноз в области подскладочного пространства. Для профилактики рефлюкса обычно назначаются ингибиторы протонной помпы, т.к. рефлюксная болезнь способствует образованию рубцов в гортани. По возможности следует избегать использования назогастральных зондов, чтобы не провоцировать рефлюкс желудочного содержимого и предотвратить эрозию задней пластинки перстневидного хряща.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Механические травмы глотки и гортани

Механические травмы глотки

Причины. Механические травмы глотки могут быть внутренними, наружными, закрытыми, открытыми (ранениями), изолированными, проникающими, непроникающими, слепыми, сквозными.

Внутренние ранения глотки чаще изолированные, возникают при повреждении инородным телом (карандаш, палка), введенным в полость рта. Наружные ранения глотки преимущественно сочетаются с повреждением шеи, головы, пищевода, могут быть резанными, колотыми, ушибленными, огнестрельными.

Симптомы. Ранения ротоглотки часто сочетаются с повреждением лицевого скелета, мягкого нёба, языка, шейных позвонков, заглоточного и окологлоточного пространства. Основные проявления – наличие раны, боль, дисфагия, слюнотечение, расстройство речи, кровотечение, припухлость, эмфизема боковой стенки глотки.

Ранения гортаноглотки нередко сочетаются с повреждением гортани и пищевода и характеризуются тяжелым общим состоянием, наружным или внутриглоточным кровотечением, дисфагией, афагией, нарушением дыхания вплоть до асфиксии, подкожной эмфиземой в области шеи. Истечение из раны слюны или пищи указывает на проникающий характер ранения глотки или пищевода.

Осложнения. Кровопотеря, аспирационная асфиксия, пневмония, заглоточный абсцесс, гнойный медиастинит.

Первая врачебная помощь. При поверхностном повреждении слизистой оболочки ротоглотки рану обрабатывают 3% раствором нитрата серебра, при глубоком повреждении, кроме этого, вводят столбнячный анатоксин, анальгетики, антибиотики. При выраженном артериальном кровотечении производят его временную остановку путем пальцевого прижатия общей сонной артерии к C-VI позвонку. Срочно эвакуируют в ЛОР-отделение госпиталя.

Специализированная помощь предусматривает окончательную остановку кровотечения и первичную хирургическую обработку раны. Некоторым пострадавшим, после предварительной трахеостомии, производят тампонаду глотки. При неэффективности тампонады кровотечение останавливают перевязкой магистральных сосудов на протяжении.

В ходе первичной хирургической обработки удаляют нежизнеспособные ткани, инородные тела, костные отломки, вскрывают гематомы. Большой дефект тканей и выраженное воспаление требуют лечения глоточных ран открытым способом. Трахеостомию проводят также при угрозе декомпрессированного стеноза гортани. Питание осуществляют через зонд, введенный через нос (или рот). Назначают адекватную антибактериальную, инфузионную терапию.

Механические травмы гортани

Причины. Из-за тесного соседства с другими анатомическими образованиями шеи гортань нередко повреждается при ударе тупым предметом по передней поверхности шеи, при соударении и падении на твердый предмет, попытке удушения, ранении. Выделяют закрытые и открытые или ранения, изолированные и сочетанные, проникающие (колотые, резаные, огнестрельные) травмы гортани.

Симптомы. Чаще возникают ушибы гортани и трахеи, но возможны переломы хрящей, отрыв гортани от трахеи, повреждение щитовидной железы, пищевода, магистральных сосудов и нервных стволов. Наружная рана при проникающем ранении не всегда соответствует поврежденному полому органу из-за его смещения при поворотах и наклоне головы.

Для проникающих ранений характерно тяжелое общее состояние, признаки травматического шока. Наиболее постоянным симптомом ранений гортани является затрудненное дыхание, различной степени выраженности инспираторная одышка, обусловленные, главным образом, затеканием крови в дыхательные пути, образованием сгустков крови или механическим препятствием при смещении тканей органов, инородным телом, а позднее – присоединением отека.

Убедительными признаками повреждения гортани являются кашель, кровохаркание, выхождение воздуха из раны. Закупорка раневого канала кровяными сгустками и тканями ведет к развитию эмфиземы. Расстройство голоса и речи – обязательные симптомы повреждения гортани. Травма надгортанника, черпаловидных хрящей всегда сопровождается сильной болью в горле, усиливающейся при глотании, расстройством глотания.

Резаная рана шеи зияет, кровоточит, уровень разреза чаще — ниже подъязычной кости, при этом надгортанник может быть отрезан от гортани, реже – соответствует конической связке (между нижним краем щитовидного и дугой перстневидного хрящей). Появление в ране слизи, слюны при глотании, пищи свидетельствует о повреждении пищевода. При огнестрельных ранениях гортани нередко отмечается сочетанное повреждение челюстей, магистральных сосудов и нервов шеи, щитовидной железы, пищевода, позвоночника, спинного мозга.

Осложнения. Травматический шок, аспирационная асфиксия и пневмония, стеноз гортани, гнойный медиастинит.

Первая врачебная помощь предусматривает наружный осмотр, пальпацию, осторожное зондирование раны, непрямую (или прямую) ларингоскопию для оценки локализации и масштабов ранения гортани. Неотложные меры связаны с обеспечением дыхания через гортань, остановкой кровотечения и противошоковыми мероприятиями.

При декомпрессированной стадии стеноза гортани проводят трахеостомию. В терминальную стадию стеноза гортани осуществляют крико- или крикоконикотомию. В некоторых случаях для устранения стеноза гортани допускается введение трахеостомической трубки в гортань или трахею через рану.

Незначительное кровотечение останавливают наложением давящей повязки на рану и гемостатическими препаратами. Предупреждают развитие раневой инфекции — вводят антибиотики, столбнячный анатоксин. Раненого немедленно госпитализируют в хирургическое отделение, отделение интенсивной терапии, ЛОР-отделение — в зависимости от тяжести состояния, объема повреждения.

Специализированная помощь предусматривает выполнение непрямой (прямой) ларингоскопии, фиброларингоскопии, рентгенологического исследования. В обследовании и лечении пострадавших принимают участие оториноларинголог, хирург, сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, нейрохирург, эндоскопист, анестезиолог, реаниматолог, рентгенолог.

При продолжающемся кровотечении накладывают лигатуры на кровоточащий сосуд. При невозможности определить источник кровотечения перевязывают приводящие сосуды (верхняя щитовидная, нижняя щитовидная, наружная сонная артерия).

Первичную хирургическую обработку ран гортани выполняют в ранние сроки, экономно. Удаляют легко доступные инородные тела, нежизнеспособные ткани. Поврежденные хрящи устанавливают максимально в исходном анатомическом положении и фиксируют швами, наложенными за подхрящницу. Использование антибиотиков позволяет чаще применять первичный шов. При проникающих ранениях гортани для хирургической обработки внутригортанной раны и пластики слизистой оболочки гортани проводят ларинготрахеостомию. Завершающим этапом ларингопластики является закрытие ларинго-, трахеостомы.

Раненые в гортань нуждаются в антибиотиках, наркотиках, во введении препаратов, уменьшающих саливацию (атропин, платифиллин), кашель, а также в уходе за полостью рта. Питание осуществляется через назоэзофагеальный (желудочный) зонд до ликвидации острых реактивных явлений.

Источник