- Первая помощь при спонтанном пневмотораксе

- Первая помощь при спонтанном пневмотораксе

- Спонтанный пневмоторакс

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

- Классификация

- Диагностика

- Дифференциальный диагноз

- Лечение

Первая помощь при спонтанном пневмотораксе

Клиническая картина при любом виде пневмоторакса зависит от объема и скорости поступления воздуха в плевральную полость. Заболевание в типичном случае проявляется появлением спонтанных кратковременных, продолжительностью всего несколько минут, острейших болей в одной из половин грудной клетки; в последующем они могут или полностью исчезнуть, или принять тупой характер. Часто пострадавший с большой точностью может указать время появления болей. После возникновения болевого синдрома появляется резкая одышка, тахикардия, гипотония, бледность кожных покровов, ак-роцианоз, холодный пот. Температура кожных покровов нормальная или пониженная. Больной занимает вынужденное положение (полусидит, наклонясь в сторону поражения или лежит на больном боку). При напряженном пневмотораксе на стороне поражения тонус грудной клетки повышен, межреберные промежутки сглажены или выбухают (особенно при вдохе). Голосовое дрожание резко ослаблено или отсутствует. Пораженная половина грудной клетки отстает при дыхании, перку-торно определяется тимпанит, нижняя граница легких при дыхании не смещается, определяется смещение средостения и сердца в здоровую сторону и опущение печени при правостороннем или опущение желудка при левостороннем пневмотораксе.

Аускультативно определяется значительное ослабление или отсутствие дыхательных шумов на стороне поражения и их усиление над здоровым легким.

Дифференциальный диагноз следует проводить с заболеваниями, вызывающими внезапные боли в грудной клетке и одышку: ОИМ, ТЭЛА, массивные пневмонии, астматический статус, массивный эксудативный плеврит и т. д.

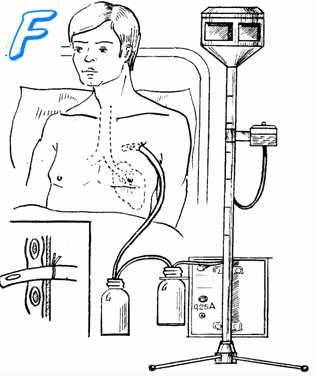

Неотложная помощь. При наличии напряженного пневмоторакса патогенетическим лечением будет проведение декомпрессии плевральной полости, однако если имеются сомнения в правильности диагноза, от пункции плевральной полости следует воздержаться до получения результатов рентгенографии органов грудной клетки и исключения ТЭЛА, ОИМ и других заболеваний. Пунктировать плевральную полость следует толстой иглой во 2 межреберье, по средне-ключичной линии. К игле присоединяется резиновая трубка, другой ее конец опускается в емкость с фурацилином или физраствором. На часть трубки, опускаемую в жидкость, рекомендуется привязать проколотый палец от резиновой перчатки. Помимо патогенетического лечения, могут понадобиться и лечебные мероприятия, носящие симптоматический характер: купирование ОССН, болевого синдрома, кашля, аспирация жидкости, гноя или крови из плевральной полости, противовоспалительная терапия и т. д. Срочная консультация хирурга. Госпитализация в хирургическое отделение.

Источник

Первая помощь при спонтанном пневмотораксе

1. Степень выраженности клинических проявлений при пневмотораксе варьирует от бессимптомного течения или минимальных нарушений до тяжелейшего состояния. Пневмоторакс является наиболее частым осложнением у больных с травмой грудной клетки. Клиническая картина при напряженном пневмотораксе очень похожа на таковую при тампонаде сердца с низким или не определяемым уровнем артериального давления и выраженным повышением давления в яремных венах. Для поврежденной половины грудной клетки характерна гиперинфляция и отсутствие расширения при вдохе. Трахея и сердце смещены в сторону здорового легкого, а дыхательные шумы значительно ослаблены. При появлении напряженного пневмоторакса у больного, которому проводится ИВЛ, вентиляция быстро становится неэффективной, пиковое давление в дыхательных путях быстро нарастает, а газообмен снижается. Признаками спонтанного пневмоторакса являются нерезко выраженная боль в груди и иногда диспноэ. Напряженный пневмоторакс редко возникает в отсутствие травмы грудной клетки или ИВЛ. Дыхательная недостаточность и нарушения газообмена наиболее выражены при возникновении пневмоторакса у больных с ранее имевшимися заболеваниями легких.

2. Дренирование плевральной полости показано всем больным, у которых пневмоторакс развился в результате травмы или на фоне ИВЛ в связи с высокой степенью вероятности возникновения повышенного давления в плевральной полости. Неотложным мероприятием при возникновении напряженного пневмоторакса является пункция плевральной полости иглой большого диаметра во втором межреберном промежутке спереди для устранения положительного давления в соответствующей половине грудной клетки. Иногда к игле присоединяют резиновую трубку, конец которой опускают в сосуд с водой, или же выпускной клапан, чтобы снизить опасность попадания воздуха в плевральную полость. После введения иглы ее оставляют в плевральной полости до установления постоянного дренажа.

3. Введение дренажной трубки при пневмотораксе показано также больным со спонтанным пневмотораксом, приводящим к угнетению дыхания, или в случае, когда объем спавшегося легкого превышает 50% объема половины грудной клетки. Без дренирования расправление легкого происходит со скоростью примерно 1 %/сут. Во многих случаях для расправления легкого достаточно установить дренаж с водным замком. Отсасывание воздуха через дренажную трубку обычно ускоряет расправление легкого, но в то же время может поддерживать ток воздуха через место повреждения.

4. Напряженный пневмоторакс, иногда возникающий у больных, нуждающихся в ИВЛ, может привести к резкому ухудшению их состояния; поэтому рекомендуется оставлять дренажную трубку в плевральной полости до того момента, когда отпадет надобность в проведении ИВЛ, или по крайней мере на некоторое время после прекращения утечки воздуха и расправления спавшегося легкого.

5. Причиной длительной утечки воздуха в плевральную полость (бронхоплевральный свищ) у больного, которому проводят ИВЛ положительным давлением, может быть выбор неадекватного дыхательного объема. Для ведения больных с бронхоплевральным свищом применяют различные методики, в том числе высокочастотную струйную ИВЛ, одновременное фазовое положительное давление в дыхательных путях и дренажной трубке; в последнюю очередь, если свищ удается локализовать, прибегают к резекции соответствующего сегмента или доли.

Источник

Спонтанный пневмоторакс

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2013

Общая информация

Краткое описание

Спонтанный пневмоторакс — это патологическое состояние, характеризующееся скоплением воздуха между висцеральной и париетальной плеврой, не связанное с механическим повреждением легкого или грудной клетки в результате травмы или врачебных манипуляций, инфекционной или опухолевой деструкцией легочной ткани. [1,4,7,11].

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола: Спонтанный пневмоторакс

Код протокола:

Код МКБ-10:

J 93 спонтанный пневмоторакс

J 93,0 спонтанный пневмоторакс напряжения

J 93,1 другой спонтанный пневмоторакс

Сокращения, используемые в протоколе:

ББЛ – буллёзная болезнь лёгких

БЭЛ — буллёзная эмфизема лёгких

ИБС – ишемическая болезнь лёгких

КТ – компьютерная томография

СП – спонтанный пневмоторакс,

ЦФГ ОГК – цифровая флюорография органов грудной клетки,

ЭКГ – электрокардиограмма,

VATS – видеоассистированная торакоскопическая хирургия

Дата разработки протокола: 2013 год

Категория пациентов: взрослые пациенты с пневмотораксом

Пользователи протокола: Торакальные хирурги, пульмонологи, терапевты, кардиологи, фтизиатры и онкологи стационара и амбулатории.

Примечание: в данном протоколе используются следующие классы рекомендаций и уровни доказательств [1]:

| Уровень доказательности | Описание | |

| 1++ | Мета-анализы высокого качества, систематические обзоры рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ), или РКИ с очень низким риском ошибки. | |

| 1+ | Хорошо выполненные мета-анализы, систематическе обзоры РКИ или РКИ с низким риском ошибки. | |

| 1? | Мета-анализы, систематические обзоры РКИ или РКИ с высоким риском ошибки. | |

| 2++ | Высококачественные систематические обзоры, случай-контроль или когортные исследования, или высококачественные исследования случ й-контроль или когортные исследования с очень низким риском ошибки данных или шанса и высокой вероятностью того, что связь является причинн й. | |

| 2+ | Хорошо выполненные исследования случай-контроль или когортные исследования с низким риском смещения, ошибки данных, или шанса, и средней вероятностью того, что связь является причинной. | |

| 2? | Случай-контроль или когортные исследования с высоким риско смещения, ошибки данных или шанса и значительным риск м того, что связь является не причинной. | |

| 3 | Не аналитические исследования, такие как отчеты случаев и серии случаев. | |

| 4 | Экспертное мнение. | |

| Степень рекомендаций | ||

| A | Минимум 1 мета-анализ, систематический обзор, или РКИ классифицированное как 1++ и напрямую применимое к целевой группе населения; или систематический бзор, РКИ, или совокупность доказательств, состоящая в основном из исследований, классифицированных как 1+ напрямую применимых к целевой гру пе населения и демонстрирующих общую однородность результатов. | |

| B | Совокупность доказательств, включая исследовани , классифицированные как 2++ напрямую применимых к целевой группе населения и демонстрирующих общую однородность результатов или экстраполир ванное доказательство исследований классифицированных как 1++ или 1+. | |

| C | Совокупность доказательств, включая иссл дования, классифицированные как 2+ напрямую применимые к целевой группе населения и демонстрирующие общую однородность результатов или экстр полированное доказательство из исследований, классифицированных как 2++. | |

| D | Уровень доказательств 3 или 4 или экстрополированное доказательство из исследований, классифицированных как 2+. | |

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Клиническая классификация [1,4,5,11]:

— Первичный (идиопатический) пневмоторакс

— Вторичный (симптоматический) пневмоторакс

— Катамениальный (менструальный) пневмоторакс

Первичный (идиопатический) пневмоторакс сохраняется в соотношении 5:100 тысяч человек: среди мужчин 7,4:100 тысяч, среди женщин 1,2:100 тысяч населения, возникает чаще всего у лиц трудоспособного возраста от 20-40 лет.

Вторичный (симптоматический) пневмоторакс составляет: среди мужчин 6,3:100 тысяч, среди женщин 2,0:100 тысяч населения, охватывает более широкий возрастной диапазон и нередко является одним из проявлений туберкулёза лёгких.

Катамениальный (Менструальный) пневмоторакс – редкая форма пневмоторакса, встречается у женщин. В мире описано более 230 случаев катамениальный пневмоторакса.

В зависимости от вида пневмоторакса различают [10,11]:

— Открытый пневмоторакс.

— Закрытый пневмоторакс.

— Напряженный (клапанный) пневмоторакс.

При открытом пневмотораксе имеется сообщение полости плевры с просветом бронха и, следовательно, с атмосферным воздухом. На вдохе воздух входит в плевральную полость, а на выдохе выходит из нее через дефект в висцеральной плевре. При этом легкое спадается и выключается из дыхания (коллабирование легкого).

При закрытом пневмотораксе воздух, попавший в плевральную полость и вызвавший частичное и полное коллабирование легкого, в последующем теряет связь с атмосферным воздухом и не вызывает угрожающего состояния.

При клапанном пневмотораксе воздух на вдохе свободно попадает в плевральную полость, но выход его затрудняется из-за наличия клапанного механизма.

По распространенности различают: тотальный и частичный пневмоторакс.

В зависимости от наличия осложнений: не осложненный и осложненный (кровотечением, плевритом, медиастинальной эмфиземой).

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Основные:

1. Сбор анамнеза

2. Осмотр, аускультация и перкуссия грудной клетки

3. Общий анализ крови

4. Общий анализ мочи

5. Биохимические анализы крови

6. Кровь на группу крови и резус-фактор

7. Коагулограмма крови

8. Микрореакция

9. Анализ крови на гепатиты и ВИЧ

10. Кал на яйца глистов

11. ЭКГ

12. Рентгенография в двух проекциях

Дополнительные:

1. Компьютерная томография органов грудной клетки в спиральном режиме

2. Фибробронхоскопия

3. Консультации специалистов (по показаниям)

Диагностическая тактика на амбулаторном (догоспитальном) этапе:

— При появлении внезапных (спонтанных) болей в грудной клетке и подозрении на СП показана рентгенография органов грудной клетки(в передней и боковой проекций).

— При невозможности проведения рентгенографии, необходимо направить больного в хирургический стационар.

Диагностическая тактика в условиях общехирургического стационара.

Основной целью диагностики в хирургическом стационаре является установление точного диагноза и определение лечебной и хирургической тактики.

— Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекции на выдохе (прямая обзорная, боковая проекция на стороне пневмоторакса);

— КТ грудной клетки в спиральном режиме (дополнительно, по показаниям);

Рекомендовано использовать компьютерную томографию при дифференциальной диагностике пневмоторакса и буллезной эмфиземы легких, при подозрении на неправильную постановку дренажа и в случаях , когда интерпретация рентгенограммы легких затруднена из-за наличия подкожной эмфиземы [1],( уровень С).

Диагностическая тактика в условиях торакального отделения.

Для установления причины спонтанного пневмоторакса рекомендуется КТ исследование грудного сегмента и по её результатам принять решение о проведении планового оперативного лечения.

Диагностическии критерии

СП в большинстве случаев встречается в молодом возрасте и характеризуется рецидивирующим течением.

Причинами СП могут быть:

1. Эмфизема легких, чаще буллезная (71-95%) [4,9,10,11]

2. ХОБЛ

3. Муковисцидоз

4. Бронхиальная астма

5. Ревматоидный артрит

6. Анкилозирующий спондилит

7. Дерматомиозит

8. Системная склеродермия

9. Синдром Марфана

10. Синдром Элерса – Данло

11. Идиопатический легочный фиброз

12. Саркоидоз

13. Гистиоцитоз X

14. Лимфангиолейомиоматоз

15. Легочный эндометриоз

Жалобы и анамнез:

В классическом варианте СП начинается с появления:

— внезапной боли в грудной клетке,

— непродуктивного кашля,

— одышки.

В 15 — 21% случаев пневмоторакс протекают бессимптомно или со стертой клинической картиной без характерных жалоб дыхательной недостаточности. [2,3,4,11].

Физикальное обследование:

Основными признаками пневмоторакса при объективном исследовании больного являются:

— вынужденное положение, бледность кожных покровов, холодный потом и/или цианоз

— расширение межреберных промежутков, отставание при дыхании пораженной половины грудной клетки, набухание и пульсация шейных вен, возможна подкожная эмфизема.

— при перкуссии ослабление или отсутствие голосового дрожания на пораженной стороне, тимпанический звук (при накоплении жидкости в плевральной полости в нижних отделах определяется притупление), смещение области верхушечного толчка и границ сердечной тупости в здоровую сторону.

— ослабление дыхания при аускультации

В процессе диагностики и выборе лечебной тактики особого подхода требуют осложненные формы спонтанного пневмоторакса:

— напряженный пневмоторакс

— гемоторакс, продолжающееся внутриплевральное кровотечение

— двусторонний пневмоторакс

— пневмомедиастинум.

Лабораторные исследования: не информативны

Инструментальные исследования:

— Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекции на выдохе (прямая обзорная, боковая проекция на стороне пневмоторакса): определяется коллабированное легкое, наличие свободного воздуха; [6]:

— ЭКГ (с целью дифференциальной диагностики с ИБС);

— КТ грудной клетки в спиральном режиме: КТ-картина пневмоторакса, буллезных изменений. [8]:

Показания для консультации специалистов:

Специалисты другого профиля — при наличии соответствующей сопутствующей патологии или при вторичном и рецидивирующем пневмотораксе при плановой госпитализации.

Анестезиолог: для определения типа анестезия при необходимости оперативного вмешательства, а также согласование тактики ведения предоперационного периода.

Реаниматолог: для определения показаний для лечения больного в условиях реанимационного отделения, для согласования тактики ведения больного при СП.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз:

| Нозологии | Характерные синдромы или симптомы | Дифференцирующий тест |

| ИБС | Острая боль за грудиной, сжимающего характера, иррадиирующая в левое верхнюю конечность. В анамнезе могут быть сведения о стенокардии или наличие факторов риска (курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение). | ЭКГ — признаки ишемии (Изолиния сегмента ST, инверсия зубца Т, блокада левой ножки) |

| Нижнедолевая пневмония | Продуктивный кашель с лихорадкой, аускультативно — бронхиальное дыхание, крепитирующие хрипы, притупление при перкуссии. | Рентгенография — затемнение в нижних отделах легкого на стороне поражения. |

Лечение

Цели лечения: Полное расправление лёгкого на стороне пневмоторакса.

Тактика лечения

Немедикаментозное лечение

Диета: стол №15, режим постельный при госпитализации.

Медикаментозное лечение

Антибиотикотерапия не является основным консервативным методом лечения. Основная её цель профилактическая и при осложнённых формах СП. Продолжительность терапии в послеоперационном периоде зависит от особенностей клинического течения. При осложненных случаях может быть пролонгирована по показаниям. Отсутствие симптомов лихорадки в течение 24 часов, нормальные показатели лейкоцитов в крови являются критериями для прекращения антибактериальной терапии.

Другие виды лечения

Хирургическое вмешательство

Лечебная тактика на амбулаторном (догоспитальном) этапе

При напряженном пневмотораксе — показано проведение пункции или дренирования на стороне пневмоторакса во II межреберье по срединно-ключичной линии или по латеральной поверхности грудной клетки в III-VII межреберье с целью декомпрессии плевральной полости

Лечебная тактика в условиях общехирургического стационара

«Малая хирургия» — Дренирование плевральной полости: Плевральную полость следует дренировать дренажом диаметром не менее 14 Fr -18 Fr с активной аспирацией с разряжением 20-40 см. вод. ст. или по Бюлау. ( уровень В)

Активная аспирация полости плевры вакуумными аспираторами (стационарные и портативные).

Для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения необходим осмотр торакального хирурга.

N/B! СП с продолжающимся внутриплевральным кровотечением, напряженным пневмотораксом на фоне дренированной плевральной полости является показанием к экстренной или срочной операции. После ликвидации осложнений обязательна индукция плевры. Не рекомендуется проведение противорецидивной операции, пациентам с неосложненным течением СП в условиях неспециализированного хирургического стационара.

Лечебная тактика в условиях торакального отделения

— при поступлении больного в торакальное отделение после рентгенологического обследования при невозможности выполнить срочную КТ выполняется диагностическая торакоскопия. В зависимости от изменений плевральной полости процедура может быть окончена дренированием плевральной полости или проведением противорецидивного оперативного лечения.

— если больной со СП переведен из другого лечебного учреждения с уже дренированной плевральной полостью, необходимо оценить адекватность функции дренажа. При адекватном функционировании дренажа и выполненной диагностической торакоскопии в другом лечебном учреждении повторное дренирование не требуется, и решение о необходимости противорецидивной операции принимается на основании установленной причины СП.

— при сохраняющемся в течение 72 часов поступлении воздуха по дренажам показана так же торакоскопическая операция или видеоассистированная миниторакотомия. Обьем операции зависит от конкретной интраоперационной находки.

— при рецидиве СП необходимо провести дренирование плевральной полости, достигнув расправления легкого. Оперативное лечение провести в отсроченном или плановом порядке.

N/B! Противорецидивным лечением называется оперативное вмешательство в грудной полости с целью выявления и устранения причины пневмоторакса, а также индукции плевры тем или иным способом для предотвращения рецидивов пневмоторакса.

После любого способа лечения спонтанного пневмоторакса консервативного или хирургического возможны рецидивы.

N/В! В случае если больной отказывается от госпитализации, то пациент и его родственники должны быть предупреждены о возможных последствиях. Ситуация должна быть зафиксирована документально соответствующей записью в медицинской карте и истории болезни.

Предпочтительно выполнение противорецидивной операции малотравматичным способом с использованием видеоторакоскопической техники или видеоассистированной техники (VATS). (уровень С). При ожидаемых технических трудностях при торакоскопии, возможна операция из торакотомного или стернотомного доступа. [12].

Больным, нуждающимся в противорецидивном лечении, но имеющим противопоказания к оперативному лечению, возможна индукция плевры, плевродез с использованием химических склерозантов, введенных в дренаж или через троакар.

Цель оперативного вмешательства при СП:

1. Ревизия легкого и плевральной полости с устранением источника поступления воздуха путём:

— резекции булл

— перевязки булл

— прошивания бронхо — плеврального свища

— коагуляции булл

— иссечения, ушивания или прошивания других булл, не содержащих дефекта

— плеврэктомии

— плевродеза

— экономной резекции доли

Независимо от наличия или отсутствия буллезных изменений необходимо проведение биопсии легочной ткани.

N/B! Объем и способ оперативного лечения определяется выраженностью и характером изменений в легком и плевральной полости, наличием осложнений, возрастом и функциональным состоянием больного. Оперативная тактика может измениться интраоперационно.

Профилактические мероприятия: специальной профилактики СП нет.

Дальнейшее ведение

В послеоперационном периоде плевральная полость дренируется одним или несколькими дренажами в зависимости от вида и объема оперативного вмешательства. Дренажи диаметром не менее 12 Fr. В раннем послеоперационном периоде показана активная аспирация воздуха из плевральной полости с разряжением 20-40 см. вод. ст. (уровень D).

Для контроля расправления легкого выполняется рентгенологическое исследование в динамике. Количество определяется торакальным хирургом по показаниям персонально к каждому пациенту.

Критериями возможности удаления плеврального дренажа являются: полное расправление легкого по данным рентгенологического исследования, отсутствие поступления воздуха по дренажу в течение 24 часов и отделяемое по плевральному дренажу менее 150 мл/сут.

До удаления плевральных дренажей больным показано назначение профилактической антибактериальной терапии.

Выписка при не осложненном течении послеоперационного периода возможна после удаления плеврального дренажа, при обязательном рентгенологическом контроле перед выпиской.

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:

— полное расправление легкого, определяемое рентгенологически;

— прекращение поступления воздуха по плевральному дренажу в течение 24 часов.

Несмотря на обязательное выполнение всех пунктов протокола, должен быть персонифицированный и индивидуальный подход к каждому пациенту исходя из реальной клинической ситуации.

Источник