- Первая помощь при обмороке!

- Ведение синкопальных состояний на догоспитальном этапе

- Обморок — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы обморока

- Патогенез обморока

- Уменьшение сердечного выброса

- Снижение общего периферического сопротивления сосудов

- Классификация и стадии развития обморока

- Стадии обмороков

- Виды обмороков

- Осложнения обморока

- Диагностика обморока

- Анамнез

- Осмотр и физикальное обследование

- Лабораторная диагностика

- Диагностические тесты

- Дифференциальная диагностика

- Лечение обморока

- Первая помощь при обмороках

- Рефлекторные обмороки

- Ортостатическая гипотензия

- Кардиальные обмороки

- Прогноз. Профилактика

- Прогноз

- Профилактика

Первая помощь при обмороке!

Обморок (кратковременная потеря сознания) может случиться вследствие сильного волнения или испуга, из-за сильной боли, вида крови, жары, духоты. Также обмороки случаются из-за обострений имеющихся заболеваний.

Предвестники обморока — это общая слабость, потемнение в глазах, головокружение, шум в ушах, онемение конечностей, затуманенность сознания.

Заметить, что у больного вот-вот случится обморок, несложно: он как бы оседает на месте, резко бледнея, его глаза закрываются, зрачки на свет не реагируют, его конечности холодеют. При обмороке пульс у больного едва прощупывается, артериальное кровяное давление падает.

Для этого нужно знать основы оказания первой помощи при обмороке, а также уметь вовремя распознать ухудшение самочувствия человека. Итак: что делать при потере сознания и как оказать помощь при обмороке?

Алгоритм оказания первой помощи при потере сознания и обмороке:

— Если вы видите, как человек начинает падать, его нужно поддержать. Это поможет избежать травмы головы при падении.

— При обмороке в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь и оценить состояние человека, то есть определить, дышит ли он и есть ли пульс, а также проверить реакцию зрачков на свет. Пострадавшего следует правильно уложить, а именно на спину, на ровную поверхность. Ноги следует несколько приподнять (подложить под ноги подушку, свернутое одеяло, сумку и так далее). Это способствует оттоку крови из нижней части тела и поступлению ее в головной мозг.

— Голову следует повернуть на бок, это поможет избежать закупорки верхних дыхательных путей рвотными массами.

— Расстегнуть стесняющую одежду. Обмахивать лицо импровизированным опахалом (например, журналом). Если обморок произошел в помещении, то открыть окно или дверь. Не допускать большого скопления народа возле пострадавшего, это затруднит доступ свежего воздуха к нему.

— Растереть ушные раковины. Это провоцирует приток крови к голове. Также следует растереть руки и стопы, чтобы улучшить циркуляцию крови.

— Если у него наблюдается остановка дыхания и пульса, то следует приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации. Человек должен лежать на ровной и твердой поверхности. Выполняют непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Реанимация продолжается до восстановления дыхания и сердечной деятельности или же приезда скорой помощи.

Ни в коем случае не оставляйте пострадавшего одного, даже если до приезда медиков он пришел в сознание!

Ошибки оказания первой помощи

Оказывать первую помощь при обмороке необходимо правильно. В противном случае можно сильно навредить пострадавшему.

Что нельзя делать при обмороке у человека:

— Нельзя усаживать или стараться поднять падающего человека. В этом случае кровь будет скапливаться в нижней части тела, и головной мозг будет страдать от гипоксии.

— Не следует хлопать по лицу, лучше растереть уши. Человек, который оказывает помощь, может не рассчитать силу и причинить вред потерпевшему.

— Нельзя давать лекарства. Обычный человек не может точно определить причину потери сознания, поэтому не может знать, какие препараты необходимы. В данном случае лекарства могут спровоцировать резкое ухудшение состояния.

— Нельзя давать нюхать нашатырный спирт, если сознание уже утрачено. Это приведет к ожогу слизистой носа.

Источник

Ведение синкопальных состояний на догоспитальном этапе

Слово «синкопе» имеет греческое происхождение («syn» — «с, вместе»; «koptein» — «прерывать»). Синкопальными называются такие состояния, которые характеризуют спонтанно возникающими, преходящими нарушениями сознания, как правило, приводящими к падению. В

Слово «синкопе» имеет греческое происхождение («syn» — «с, вместе»; «koptein» — «прерывать»). Синкопальными называются такие состояния, которые характеризуют спонтанно возникающими, преходящими нарушениями сознания, как правило, приводящими к падению. В ряде случаев развитию синкопального состояния предшествует разнообразная симптоматика (слабость, потливость, головная боль, головокружение, нарушения зрения), но чаще синкопальные состояния развиваются внезапно, порой на фоне полного «благополучия».

Длительность потери сознания при синкопе, как правило, составляет 15–30 с, реже затягивается до нескольких минут. Затяжные синкопальные состояния могут вызывать существенные затруднения при дифференциальной диагностике с иными состояниями, характеризующимися расстройствами сознания.

Причиной синкопе является внезапно развивающееся нарушение перфузии головного мозга. В норме минутный кровоток по церебральным артериям составляет 60—100 мл/100 г. Быстрое его снижение (меньше 20 мл/100 г в минуту), так же как и быстрое снижение оксигенации крови, приводит к потере сознания.

Причинами резкого падения оксигенации мозга могут быть:

- рефлекторное снижение тонуса артерий и/или уменьшение сердечного выброса;

- нарушения сердечного ритма (бради- и тахиаритмии, эпизоды асистолии);

- патологические изменения в миокарде, приводящие к значительным нарушениям внутрисердечной гемодинамики.

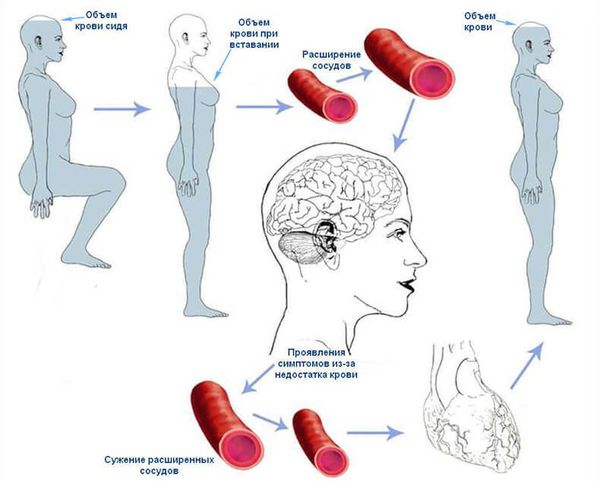

Ортостатический механизм развития синкопе основан на том, что автономная нервная система оказывается неспособна поддерживать достаточный сосудистый тонус либо является следствием снижения объема циркулирующей крови (ОЦК). Часто такие явления наблюдаются при болезни Паркинсона, диабетической и амилоидной нейропатии.

Снижение ОЦК может возникать при рвоте, поносах, болезни Аддисона, после кровотечений и при беременности.

Ортостатические реакции могут развиваться на фоне приема алкоголя и при применении ряда гипотензивных препаратов, как блокирующих симпатическое влияние на сосуды (α-адреноблокаторы, антагонисты кальция, препараты центрального действия), так и вызывающих уменьшение ОЦК (диуретики) или депонирующих кровь в венозном русле (доноры NO-группы, в том числе нитраты). Кроме того, ортостатические реакции возможны при применении психотропных препаратов (нейролептики, трициклические антидепрессанты, ингибиторы МАО).

Отсутствие видимых причин развития ортостатической гипотензии может навести на мысль о наличии идиопатической первичной автономной недостаточности, а сочетание с тремором и экстрапирамидными нарушениями — о синдроме Шая-Дрейжера.

В основе «нейрорефлекторного синкопального синдрома» лежит активация различных рефлекторных зон, вызывающая брадикардию и вазодилатацию.

В таблице 1 приведен перечень наиболее часто встречающихся локализаций рецепторов и ситуаций, приводящих к их активации.

Установлению причин развития синкопальных состояний во многом может помочь правильный сбор жалоб и анамнеза.

- Установление позиции, в которой развилось синкопе (стоя, лежа, сидя).

- Уточнение характера действий, приведших к синкопе (стояние, ходьба, повороты шеи, физическое напряжение, дефекация, мочеиспускание, кашель, чихание, глотание). Такой, например, «эксклюзивный» диагноз, как миксома, нельзя исключить, если синкопе развилось при повороте с боку на бок. При синкопальных состояниях, стереотипно возникающих при дефекации, мочеиспускании, кашле или глотании, речь может идти о ситуационных обмороках.

- Предшествовавшие события (переедание, эмоциональные реакции).

- Выявление предвестников синкопе (головная боль, головокружение, «аура», слабость, нарушения зрения и т. д.).

- Уточнение обстоятельств развития самого синкопального эпизода — длительность, характер падения (навзничь, «сползание» либо пациент медленно опустился на колени), цвет кожных покровов, наличие или отсутствие судорог и прикусывания языка, наличие расстройств внешнего дыхания.

- Характеристики разрешения синкопе — наличие заторможенности или спутанности сознания, непроизвольное мочеиспускание или дефекация, изменение цвета кожных покровов, тошнота и рвота, сердцебиение.

- Анамнестические факторы — семейный анамнез внезапной смерти, заболеваний сердца, обмороков; наличие в анамнезе заболеваний сердца, легких, метаболических расстройств (в первую очередь — сахарного диабета и патологии надпочечников); прием лекарственных препаратов; данные о предыдущих синкопе и результатах обследования (если проводилось).

На догоспитальном этапе этапе всем больным показано ЭКГ — исследование, которое часто позволяет подтвердить (но не исключить!) аритмическое или миокардиальное происхождение синкопе.

Для исключения/подтверждения ортостатического происхождения синкопе можно провести элементарную пробу при измерении артериального давления. Первое измерение проводится после пятиминутного пребывания пациента в положении лежа на спине. Затем пациент встает, и измерения повторяются через 1 и 3 мин. В случаях, когда снижение систолического давления более чем на 20 мм рт. ст. (либо ниже 90 мм рт. ст.) фиксируется на 1 или 3 мин, пробу следует считать положительной. Если показатели снижения давления не достигают указанных величин, но к третьей минуте давление продолжает снижаться, следует продолжать измерения каждые 2 мин либо до стабилизации показателей, либо до достижения критических цифр.

Измерение артериального давления следует проводить на обеих руках. В случае, если разница превышает 10 мм рт. ст., можно заподозрить наличие аортоартериита, синдрома подключичной артерии или расслоение аневризмы в области дуги аорты.

Аускультация тонов сердца может дать информацию в отношении наличия клапанных пороков, а непостоянный шум, зависящий от положения тела, позволяет заподозрить миксому.

В связи с риском нарушений мозгового кровообращения, пробу с массажем каротидного синуса на догоспитальном этапе проводить не следует, хотя при обследовании в стационаре она с большой степенью достоверности позволяет выявить так называемый «синдром каротидного синуса» — заболевание, при котором обморочные состояния могут провоцироваться бытовыми причинами (тугой воротник, галстук, раздражение рефлекторной зоны при бритье и т. д.).

Большинство синкопальных состояний не требует специфической фармакотерапии на догоспитальном этапе. Применение лекарственных средств показано только для лечения основных заболеваний, являющихся непосредственной причиной расстройства сознания: 40—60 мл глюкозы 40% при гипогликемии; подкожное введение 0,5-1,0 мл атропина сульфата при выраженной брадикардии; глюкокортикоиды при надпочечниковой недостаточности и т. д.

Вазовагальные обмороки и другие проявления нейрорефлекторного синдрома требуют мер исключительно общего характера — следует поместить пациента в место с открытым доступом свежего воздуха (не должно быть жарко!), расстегнуть тесную одежду (ремень, ворот, корсет, бюстгальтер, галстук), придать ногам возвышенное положение. Поворачивать голову на бок, чтобы не западал язык можно, только если вы абсолютно уверены, что поражения подключичных, сонных и позвоночных артерий отсутствуют.

Болевых раздражителей, как правило, не требуется — пациент вскоре приходит в сознание сам. Иногда ускорить возвращение сознания может помочь ватка с нашатырем, поднесенная к носу, либо сбрызгивание лица холодной водой. Последние два воздействия приводят к активации сосудодвигательного и дыхательного центров.

Развитие ортостатической гипотензии может потребовать мер по устранению ее причин — выраженная гиповолемия корригируется внутривенным введением плазмозамещающих растворов; при передозировке α-адреноблокирующих препаратов с осторожностью может быть введен мидадрин (гутрон) 5—20 мг внутривенно струйно. Доза титруется под контролем артериального давления, при этом во внимание принимается то, что введение 5 мг повышает САД приблизительно на 10 мм рт. ст. При тяжелом медикаментозном коллапсе возможно введение фенилэфрина (мезатона) — до 1 мл раствора 1% подкожно или 0,1-0,5 мл в/в струйно.

Как правило, синкопальные состояния не характеризуются длительными расстройствами дыхания, поэтому терапия дыхательными аналептиками практически не показана.

Следует иметь в виду, что недифференцированное применение прессорных аминов (допамин, норадреналин) не только не показано, но и может оказаться потенциально опасным: например, у пациентов с нарушениями ритма или с синдромом мозгового обкрадывания.

Глюкокортикоиды применяются только при первичном или вторичном аддисонизме либо если есть подозрение на анафилактоидный генез синкопе.

Госпитализации с целью уточнения диагноза подлежат следующие пациенты: с подозрением на заболевание сердца; с изменениями на ЭКГ; с развитием синкопе во время нагрузки; с семейным анамнезом внезапной смерти; с ощущениями аритмии/перебоев в работе сердца непосредственно перед синкопе; с рецидивирующими синкопе; с развитием синкопе в положении лежа.

Госпитализации с целью лечения подлежат пациенты: с нарушениями ритма и проводимости, приведшими к развитию синкопе; со вторичными синкопальными состояниями при заболеваниях сердца и легких; при наличии острой неврологической симптоматики; с нарушениями в работе постоянного пейсмейкера; с повреждениями, возникшими вследствие падения при синкопе.

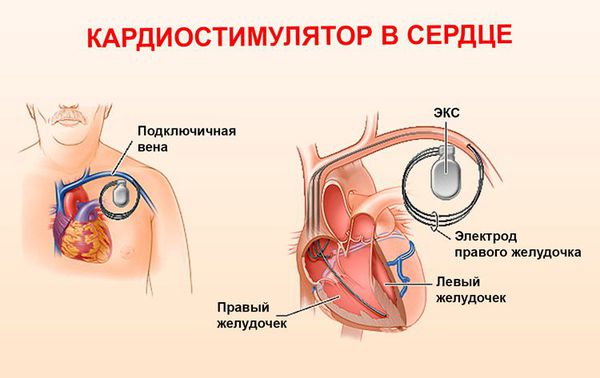

Первичной причиной аритмических синкопе могут являться: нарушения функции синусового узла и атриовентрикулярного проведения, пароксизмальные тахиаритмии, сопровождающиеся критическим снижением сердечного выброса, в том числе аритмии, возникающие при врожденных синдромах (удлиненного QT, Бругарда, WPW и т. д.), нарушения работоспособности имплантированного ранее кардиостимулятора.

К распространенным кардиальным причинам синкопе относятся: патология клапанного аппарата сердца, гипертрофическая кардиомиопатимия и субаортальный мышечный стеноз, миксома, острая ишемия миокарда, перикардиальный выпот с острой тампонадой, расслаивающая аневризма аорты, ТЭЛА и легочная гипертензия.

К цереброваскулярным причинам синкопе относится синдром обкрадывания, возникающий как вследствие парциального расширения сосудов и повышения мозаичности мозгового кровотока, так и в результате артериальной гипотензии, вызванной иными причинами. Достаточно редко причиной может быть так называемый «синдром подключичной артерии».

С собственно синкопальными состояниями следует дифференцировать иные причины кратковременных нарушений сознания (см. таблицу 2).

А. Л. Верткин, доктор медицинских наук, профессор

О. Б. Талибов, кандидат медицинских наук

ННПО скорой медицинской помощи МГМСУ, Москва

Источник

Обморок — симптомы и лечение

Что такое обморок? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Бредихиной К. И., невролога со стажем в 6 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Обморок (от латинского syncope — «обморок» ) — это внезапная кратковременная потеря сознания из-за снижения мозгового кровоснабжения. Для обморока характерно внезапное начало и короткая продолжительность. Человек при этом чувствует мышечную слабость и падает, после чего полностью восстанавливается самостоятельно [1] . Врачи в таких случаях чаще применяют термин «синкопальные состояния».

В норме кровоток по церебральным артериям составляет 60-100 мл на 100 гр мозгового вещества в минуту. При его снижении до 20 мл на 100 гр в минуту уже через 4-6 секунд возникает обморок.

Возможные причины обмороков:

1. Рефлекторное снижение тонуса сосудов (например, при стрессе, сильном кашле, чихании).

2. Ортостатическая гипотензия — понижение артериального давления (АД), которое возникает при перемене положения тела, например, когда человек сидел или лежал, а потом резко встал. Причины ортостатической гипотензии:

- Приём лекарств, расширяющих сосуды (вазодилататоров), мочегонных (диуретиков) и психиатрических препаратов: антидепрессантов и нейролептиков — производных фенотиазина (наиболее частая причина).

- Задержка жидкости в венах при физической нагрузке (нагрузочная гипотензия), длительном пребывании в положении лежа, приёме пищи (посттрандиальная гипотензия).

- Уменьшение объёма циркулирующей крови. Может быть вызвано кровотечением, жидким стулом или рвотой.

- Вегетативная дисфункция — нарушение работы вегетативной нервной системы (ВНС), которая регулирует все внутренние процессы организма, в том числе отвечает за тонус сосудов:

- первичная дисфункция связана с гибелью нервных клеток в нервных узлах при заболеваниях вегетативной нервной системы ( вегетососудистой дистонии, болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви или мультисистемной атрофии );

- вторичная является синдромом при хронических заболеваниях, которые напрямую не поражают нервную систему (сахарный диабет, почечная недостаточность, повреждения спинного мозга или поражение ствола мозга ).

3. Заболевания сердца:

- нарушение сердечного ритма: учащённое сердцебиение (тахикардия) или замедленное (брадикардия);

- структурные поражения сердца при аортальном стенозе, инфаркте миокарда, гипертрофической кардиомиопатии, внутрисердечных новообразованиях (миксоме сердца и др.), тампонаде сердца, патологии перикарда, врождённых аномалиях коронарных артерий.

Распространённость обмороков достаточно высокая. В США примерно 1-3 % посещений отделения неотложной помощи и до 6 % госпитализаций каждый год приходится на обморок. Частота развития первичного обморока в Соединённых Штатах составляет 6,2 случая на 1000 человеко-лет [15] . Повторные обмороки встречаются у 3 % пациентов, причём примерно у 10 % состояние связано с заболеваниями сердца. В Европе и Японии распространённость обморока такая же, как и в США: 1-3,5 % посещений отделений экстренной медицинской помощи в год.

У женщин и мужчин риск развития обморока одинаковый, существенных расовых различий тоже не наблюдается. Согласно данным Национального исследования амбулаторной медицинской помощи в больницах США (NHAMCS), обморок встречается во всех возрастных группах, но взрослое население страдает чаще. У молодых пациентов преобладают некардиальные причины (т. е. не связанные с болезнями сердечно-сосудистой системы), а в старшей возрастной группе обморок чаще связан с патологиями сердца [12] [13] .

У детей обмороки случаются очень редко, с возрастом риск повышается. Пациенты старше 80 лет относятся к группе высокого риска, так как в пожилом возрасте увеличивается частота ишемической болезни сердца, патологии миокарда, аритмии и других заболеваний.

Симптомы обморока

В симптоматике обморока три стадии последовательно сменяют друг друга:

1. Пресинкопальная, или предобморочная (стадия предвестников). Начинается с общей слабости и головокружения, затем присоединяется тошнота и неприятные ощущения в области сердца и живота. Характерно повышенное потоотделение (гипергидроз), побледнение кожных покровов и видимых слизистых оболочек, неустойчивость (повышение или понижение) пульса, дыхания и артериального давления (АД). Снижается тонус мышц, наблюдается нарушение координации.

Стадия завершается предчувствием потери сознания: земля «уходит» из-под ног, появляется шум в ушах, нарушается ориентация в пространстве, снижается чёткость зрения (в глазах темнеет, перед глазами появляются «мушки»). Если в этот момент помочь человеку (поддержать, усадить, дать лекарство или обеспечить доступ свежего воздуха) или он успеет самостоятельно оказать себе помощь, то обморока может не случиться. Продолжительность стадии от 15 секунд до 2 минут.

2. Обморок, или синкопальное состояние (стадия разгара). Самочувствие быстро ухудшается. Резко нарастает потемнение в глазах, слабость, иногда ощущается жар в теле. Человек медленно падает, «оседает», пытаясь схватиться за окружающие объекты, одновременно нарушается сознание: от лёгкого помрачения до глубокой потери сознания. Характерно расширение зрачков с замедлением реакции на свет. Артериальное давление в этот момент снижено, пульс и дыхание поверхностные, тонус мышц значительно снижен.

Если пациент пытается удержаться на ногах, возможно падение и получение значительных травм. Глубокие обмороки могут сопровождаться кратковременными тоническими судорогами (редко возникает 2-3 подёргивания мышц). Может возникать непроизвольное мочеиспускание и реже дефекация (неудержание кала) Продолжительность стадии обычно 5-60 секунд.

3. Постсинкопальная стадия (в осстановительный период после обморока) . Человек возвращается в сознание, обычно сразу ориентируется в случившемся и помнит, что произошло. Ощущает слабость, вялость, головную боль, дискомфорт в области сердца и живота. Часто сохраняется бледность кожных покровов, неуверенность движений, снижение АД. Продолжительность от нескольких минут до нескольких часов [16] .

Сохранная память на предшествующие события отличает обморок от черепно-мозговой травмы, для которой характерна ретроградная амнезия. Отсутствие общемозговой симптоматики (нарушения сознания, тошноты, рвоты) и очаговой (нарушения движения, чувствительности, речи, координации, зрения) позволяет отличить обморок от острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта).

Патогенез обморока

Обморок происходит из-за кратковременного (на 6-8 секунд) прекращения или снижения мозгового кровотока (гипоперфузии). Это возможно при уменьшении центрального систолического давления (уровня давления в момент максимального сокращения сердца) до 50-60 мм рт. ст., что на уровне головного мозга в положении стоя соответствует 30-45 мм рт. ст.

Причины снижения артериального давления:

- Уменьшение сердечного выброса (насосной функции сердца).

- Снижение общего периферического сопротивления сосудов

Уменьшение сердечного выброса

Связано с гиперактивацией парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление и восстановление организма. Этот механизм обморока называется кардиоингибиторным. Выделают четыре основные причины:

1. Урежение сердечных сокращений (брадикардия) или временная остановка сердца (асистолия). Например, обмороки при синдроме каротидного синуса развиваются при раздражении рецепторов давления (барорецепторов) в области раздвоения общей сонной артерии. При этом ритм сердца замедляется, снижается АД и мозговое кровоснабжение, вследствие чего человек может потерять сознание.

Чаще встречается у пожилых мужчин, в анамнезе которых есть артериальная гипертония и атеросклероз сонных артерий. Провоцирующими факторами являются повороты головы (например, во время бритья), ношение тугих воротников, туго затянутый галстук и др. Механизм обморока связан с активацией блуждающего нерва парасимпатической нервной системы и рефлекторной брадикардией.

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Например, обмороки, связанные с нарушением ритма сердца и со структурными изменениями сердца приводят к снижению сердечного выброса, гипотензии (пониженному АД), недостаточному кровоснабжению головного мозга и к обмороку.

3. Нарушение венозного возврата из-за уменьшения объёма циркулирующей в сосудах крови или задержки жидкости вследствие венозной недостаточности. Например, при ситуационных обмороках (при кашле, чихании, мочеиспускании и др.) увеличивается внутригрудное и внутрибрюшное давление, из-за этого снижается венозный возврат к сердцу, уменьшается сердечный выброс и развивается ишемия головного мозга. Как следствие, человек теряет сознание.

При ортостатической гипотензии обморок связан с падением тонуса сосудов и снижением АД при переходе из горизонтального положения в вертикальное. Это происходит из-за скопления крови в сосудах нижней половины тела. В норме в таких случаях активируется симпатическая нервная система, которая отвечает за возбуждение организма, например при стрессе. За счёт этого артерии сужаются, увеличивается частота сердечных сокращений (ЧСС), то есть развивается тахикардия, и увеличивается венозный возврат к сердцу. При нарушении в работе вегетативной нервной системы сосуды сужаются не сразу, что приводит к ортостатической гипотензии [4] .

4. Невозможность достичь адекватного рефлекторного увеличения ЧСС (хронотропная недостаточность) или силы и скорости сокращений сердца (инотропная несостоятельность) при физической нагрузке. Возникает, например, из-за вегетативной дисфункции, нарушения регуляции вегетативной нервной системой тонуса сосудов, ритма сердца и т. д.

Снижение общего периферического сопротивления сосудов

Имеет три фактора развития:

1. Низкая активность симпатической нервной системы приводит к недостаточному сужению сосудов, в результате чего развивается вазовагальный тип обморока. Например, в результате длительного стояния происходит снижение притока крови к сердцу, сердце начинает усиленно работать, стимулируются механорецепторы сердца, активируется парасимпатическая нервная система, что приводит к снижению тонуса сосудов. Активности симпатической нервной системы не хватает, чтобы поддерживать адекватный тонус сосудов, из-за чего сосуды расширяются и развивается брадикардия (снижение ЧСС).

2. Функциональные расстройства. Обморок иногда провоцируется страхом или болью, часто возникает при проведении медицинских вмешательств. Сам обморок связан с центрами, которые расположены в головном мозге и относятся к лимбической системе.

3. Структурные повреждения вегетативной нервной системы. ВНС регулирует все внутренние процессы организма: работу внутренних органов, систем и желёз, кровеносных и лимфатических сосудов, мускулатуры и органов чувств. Она обеспечивает гомеостаз организма, т. е. постоянство внутренней среды и устойчивость его основных физиологических функций (кровообращение, дыхание, пищеварение, терморегуляция, обмен веществ, выделение, размножение и др.). В случае первичного или вторичного повреждения ВНС нарушается сократимость сосудов и может произойти обморок.

Оба механизма развития обморока тесно взаимосвязаны и обычно действуют совместно. Например, скопление жидкости в нижней части тела при ортостатической гипотензии может быть связано так же с расширением сосудов, в результате уменьшается венозный возврат к сердцу и уменьшается сердечный выброс, то есть действуют оба патологических механизма.

Классификация и стадии развития обморока

Стадии обмороков

В развитии обморока выделяют три стадии:

- Пресинкопальная (предобморочная) — характеризуется начальными проявлениями, которые предшествуют потере сознания.

- Обморок (синкопе) — разгар симптоматики, потеря сознания.

- Постсинкопальная (после обморока) — период восстановления и остаточных явлений.

Виды обмороков

1. Рефлекторные (нейрогенные) обмороки — группа состояний, при которых временно нарушаются сердечно-сосудистые рефлексы. В норме эти рефлексы контролируют ответ системы циркуляции крови на различные раздражители. Как следствие, происходит расширение сосудов или снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС), что приводит к снижению артериального давления (АД) и нарушению кровоснабжения головного мозга. Рефлекторные обмороки обычно возникают у молодых людей до 40 лет. Они часто происходят в душном помещении при больших скоплениях людей. Также обмороку может предшествовать неприятный звук, визуальный образ, вид крови, чрезмерные эмоции, иногда есть связь с длительным пребыванием в положении стоя и приёмом пищи.

К рефлекторным обморокам относят:

- Вазовагальный (вазодепрессорный) обморок. Возникает при неправильной работе вегетативной нервной системы на регуляцию сосудистого тонуса и сердечного ритма. Может случаться не только у молодых, но и у пожилых пациентов. Обычно начинается прогрессирующими предвестниками: бледность, повышенное потоотделение и/или тошнота [17] . Вазовагальный обморок характеризуются высокой частотой и продолжительностью обмороков, сопровождаются тяжёлыми травмами во время падений. К вазовагальным обморокам относят:

- Ортостатический обморок возникает при переходе из горизонтального положения в вертикальное или сидячее.

- Эмоциональный, например, когда человек испытывает сильную боль или страх.

- Ситуационный возникает при определённых условиях:

- при физиологических рефлексах: мочеиспускании и дефекации (опорожнения прямой кишки);

- возникновении защитных рефлексов: кашля, чихания;

- нагрузке;

- других условиях: смехе, игре на духовых инструментах и т. д.

- Синдром каротидного синуса связан с различными воздействиями на рефлексогенную зону каротидного синуса, что приводит к развитию обморока.

2. Обмороки при ортостатической гипотензии. В отличие от вазовагального ортостатического обморока есть внешняя причина или острое болезненное состояние, способствующее развитию обморока. К данному виду относят:

- Лекарственные обмороки, связанные с приёмом медикаментов.

- Обмороки, связанные со снижением объёма циркулирующей крови.

- Нейрогенная ортостатическая гипотензия при первичной вегетативной дисфункции.

- Нейрогенная ортостатическая гипотензия при вторичной вегетативной дисфункции.

3. Кардиальные обмороки [11] :

- Связанные с нарушением ритма сердца: брадикардией (урежение седцебиения), тахиаритмиями (учащение сердцебиения).

- Связанные со структурными изменениями сердца, например при аортальном стенозе, инфаркте миокарда и др.

Кардиальные обмороки чаще возникают у людей старше 40 лет, причём мужчины страдают в 2 раза чаще женщин. Случаются при напряжении, физических нагрузках или смене положения тела, но могут быть и в положении лежа. Пациенты перед обмороком иногда ощущают «перебои» в работе сердца, нехватку воздуха, боль в груди. Во время самого обморока отмечается синюшность кожи, нарушение сердечного ритма. В отличие от рефлекторного обморока при кардиальном приступе пациент дольше находится в заторможенном состоянии и с трудом ориентируется в происходящем. Характерна серийность обмороков, возможны повторные (3-4 эпизода), если пациент быстро пытается встать [1] .

Осложнения обморока

- Высокий риск травматизации при падениях (ушибы, ссадины, переломы) [10] .

- Повышенная опасность дорожно-транспортных происшествий у водителей.

- Снижение качества жизни, ограничения в привычном образе жизни.

- Нарушение трудовой деятельности при частых обмороках.

- Редко может западать язык с перекрытием дыхательных путей (обтурацией) и развитием нарастающего удушья (асфиксии), вплоть до летального исхода.

- Внезапная сердечная смерть.

Обморок, как правило, не угрожает жизни пациента, но когда он вызван сердечно-сосудистым заболеванием, прогноз может быть неблагоприятным. К остановке сердца при обмороке может привести плохо переносимая желудочковая тахикардия, особенно если она часто повторяется [14] .

Диагностика обморока

Диагностика обморока включает в себя тщательный сбор анамнеза и осмотр больного [6] . Выяснение анамнеза заболевания, осмотр и проведение 12-канальной ЭКГ относятся к рекомендациям уровня А (самый высокий уровень доказательств) Американского общества врачей неотложной помощи (ACEP) 2007 года по обмороку [5] .

Анамнез

При расспросе пациента врач выясняет:

- Были ли провоцирующие факторы (страх, усталость, недосыпание, душное помещение, голодание, приём алкоголя).

- Чем занимался пациент до обморока (находился в покое или была физическая нагрузка), что именно делал, когда почувствовал себя плохо. Если приступ случился во время бритья, сильного кашля, мочеиспускания или акта дефекации, это указывает на рефлекторную природу обморока.

- В каком положении находился пациент до обморока (лежал, сидел или стоял). В состоянии покоя и лежа чаще возникают кардиогенные приступы. Обмороки, возникшие через пару минут после смены положения тела, указывают на ортостатическую гипотензию.

- Какими были предобморочные симптомы (головокружение, нечёткость зрения, тошнота и др.) и как больной чувствовал себя после обморока.

- Имеются ли какие-либо заболевания, принимает ли пациент какие-то лекарственные препараты.

Повышенную настороженность врача должны вызывать такие симптомы, как боли в области сердца, одышка, тахикардия, выраженная головная боль, очаговые неврологические симптомы: слабость, онемение в одной половине тела, шаткость, неустойчивость при ходьбе (атаксия), нарушение речи (дизартрия), двоение в глазах (диплопия).

Осмотр и физикальное обследование

Оцениваются жизненно-важные показатели:

- Высокая температура может указывать на инфекцию как причину обморока.

- Высокая ЧСС (тахикардия) может быть признаком острого коронарного синдрома или т ромбоэмболии лёгочной артерии ( ТЭЛА).

- Низкая ЧСС (брадикардия) также может указывать на острый коронарный синдром и нарушение сердечной проводимости.

- Шумы сердца при аускультации (выслушивании) указывают на наличие клапанного поражения сердца.

Лабораторная диагностика

Из лабораторных исследований используют в первую очередь общий анализ крови и мочи, анализ электролитов и уровня глюкозы в сыворотке крови.

Диагностические тесты

У пациентов с обмороками используют ряд диагностических тестов:

1. Массаж каротидного синуса выполняется пациентам старше 40 лет с обмороками неясного происхождения, которые предположительно развиваются по рефлекторному типу. Массаж проводят в положении пациента лежа на спине, врач прижимает общую сонную артерию в течение 5-10 минут. Во время массажа обязательным условием является измерение АД и ЭКГ-мониторирование.

Критерии положительного результата теста: асистолия (остановка сердца) на протяжении 3 секунд и более и падение систолического АД на 50 мм рт. ст., что свидетельствует о гиперчувствительности каротидного синуса.

Пробу нужно проводить с осторожностью у пациентов с транзиторной ишемической атакой и инсультом в анамнезе, а также со стенозом сонных артерий > 70 %.

2. Активная ортостатическая проба (проба Шеллонга). В ходе этой пробы обследуемый самостоятельно переходит из положения лежа в положение сидя. Исследование включает в себя измерение АД и ЧСС в положении лежа и стоя в течение 3 минут.

Критерии положительной пробы:

- систолическое АД снижается на 20 мм рт. ст. и более или диастолическое давление снижается на 10 мм рт. ст. и более по сравнению с исходными показаниями;

- систолическое АД становится менее 90 мм рт. ст.

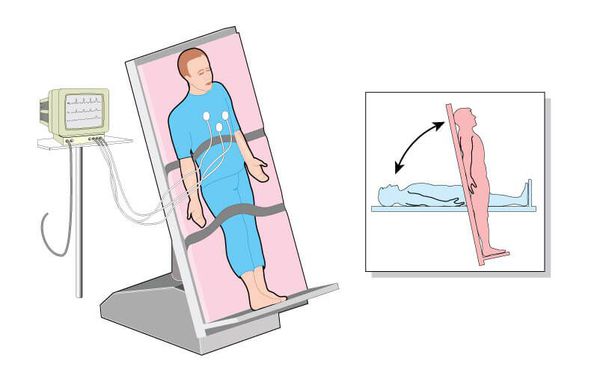

3. Пассивная ортостатическая проба (тилт-тест). Пациент ложится на механизированный стол, который может наклоняться под углами 30-60 °. Стол резко переводят из горизонтального положения в вертикальное. При этом кровь пациента перетекает в нижнюю часть тела, что вызывает падение давление в правых отделах сердца.

Критерии положительной пробы:

- регистрируется значительное снижение АД и ЧСС, вплоть до продолжительной асистолии;

- состояние больного ухудшается до обморока.

Тилт-тест противопоказан пациентам с заболеваниями сердца с низким сердечным выбросом.

4. Проба Вальсальвы используется для оценки вегетативной нервной системы. Суть пробы в попытке сделать сильный выдох при закрытом рте, зажатом носе и сомкнутых голосовых связках. То есть происходит натуживание во время максимального вдоха при задержке дыхания в течение 30-40 с.

Критерии положительной пробы:

- отсутствие изменения АД и увеличения ЧСС (характерно для нейрогенных обмороков), выраженное снижение АД (характерно для ситуативных обмороков, например возникающих при кашле)

- состояние больного ухудшается до обморока.

5. Проба с глубоким дыханием (гипервентиляция). Заключается в более глубоком и частом (около 20 в минуту) дыхании в течение 2-3 минут. Количество времени может отличаться. Провоцируется рефлекторное сужение сосудов за счёт избыточного выведения углекислого газа и сдвига реакции крови в щелочную сторону. Таким образом оценивается способность организма выносить пониженное кровоснабжение мозга. Чаще всего данная проба используется при электроэнцефалографии.

Критерии положительной пробы:

- характерная картина мозговой активности (медленных волн) при регистрации электроэнцефалограммы при отсутствии эпилептической активности;

- состояние больного ухудшается до обморока.

Дифференциальная диагностика

- Кома. Потеря сознания длится намного дольше, чем при обмороке.

- Эпилепсия. П ри обмороке в отличие от эпилепсии нет очага постоянного патологического возбуждения в головном мозге, и нарушения деятельности мозга развиваются только при воздействии неблагоприятных факторов.

- Обмороки при цереброваскулярных заболеваниях.

Можно выделить несколько причин обмороков, которые связаны с цереброваскулярными заболеваниями:

1. Движения головы и шеи: при запрокидывании головы или повороте. В предобморочном периоде может быть кратковременное головокружение. При обмороке кожа пациента бледная, возможно появление очаговой неврологической симптоматики, что указывает на возникновение нарушения мозгового кровообращения. Обычно симптоматика не нарастает до степени потери сознания, чаще ограничивается неврологическими проявлениями. Если потеря сознания наступает, то длится дольше чем при обычном обмороке [3] .

После приступа выявляются симптомы вестибуло-атактического синдрома (шаткость при ходьбе, рвота, тошнота) а также очаговый неврологический дефицит (слабость, онемение в конечностях одной из половин тела, двоение в глазах и др.). При расспросе пациента выясняется наличие у него атеросклероза сосудов по данным УЗДГ, аномалии развития магистральных артерий головы или патологии в шейном отделе позвоночника: деформирующего спондилёза, спондилолистеза шейного отдела позвоночника.

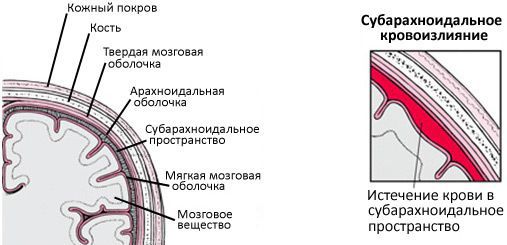

2. Кровоизлияния в субарахноидальное пространство (между паутинной и мягкой оболочками головного мозга). Субарахноидальное кровоизлияние может возникнуть при разрыве аневризмы (патологического расширения сосуда) на фоне гипертонической болезни или при черепно-мозговой травме. Сильная головная боль после обморока указывает на причину. В отличие от классической клиники обморока, потеря сознания происходит не внезапно, а медленно прогрессируя [3] .

3. Синдром подключичного обкрадывания. Синдром характеризуется обратным током крови по позвоночной артерии из-за стеноза (сужения) подключичной артерии. Соответственно, кровоснабжение головного мозга снижается, что приводит к развитию ишемии (недостатка кислорода) в вертебро-базилярном бассейне. В отличие от обычного обморока всегда дополнительно присутствует неврологическая симптоматика [3] .

Синдром подключичного обкрадывания возникает при выполнении движений руками. Клинически проявляется головокружением, нарушением координации, нарушением зрения, речи, слабостью в конечностях и нарушением чувствительности. Причиной стеноза артерии может быть атеросклероз, неспецифический артериит, артериит Такаясу, аномалия рёбер (шейные рёбра), синдром передней лестничной мышцы.

Для дифференциальной диагностики разных типов потери сознания в том числе тех, которые не относятся к обморокам (ТЭЛА, эпилептический припадок и некоторые другие), выполняется определённый комплекс исследований:

- При подозрении на кардиальный обморок — ультразвуковое исследование сердца (ЭХО КГ), мониторинг ЭКГ ( холтеровское исследование, имплантируемые регистраторы ЭКГ для длительного мониторирования), оценка АД, велоэргометрия ( нагрузочный тест на велосипеде, во время которого регистрируется ЭКГ и измеряется уровень АД) , анализ на тропонин ( белок сердечной мышцы, специфический маркёр повреждения сердца), биохимический анализ на аденозин.

- При подозрении на ТЭЛА — тест на D-димер (маркер тромбозов).

- При нейрогенном синкопе — тилт-тест и массаж каротидного синуса.

- При ортостатическом синкопе — проба Шеллонга, проба с 30-минутным стоянием, тилт-тест, суточный мониторинг АД.

- При потере сознания церебро-васкулярной природы — МРТ и КТ головного мозга для исключения очагового поражения, УЗДГ магистральных артерий головы, при необходимости выполняется ангиография и рентгенография шейного отдела позвоночника.

- При эпилептических приступах — МРТ и КТ головного мозга, видео-ЭЭГ-мониторинг, проба с гипервентиляцией при проведении ЭЭГ.

- При психогенных припадках — консультация психиатра.

- При подозрении на ортостатическую гипотензию — анализ на вазопрессин (гормон гипоталамуса), эндотелин-1 ( сосудосуживающий пептид ), натрийуретический пептид (в норме выделяется в кровь при растяжении сердечных стенок — маркер сердечной недостаточности). Повышение данных маркеров также может наблюдаться при обмороках кардиального генеза [17] .

- При синдроме каротидного синуса или пароксизмальной предсердножелудочковой блокаде (замедлении или прекращении прохождения импульса между предсердиями и желудочками) — а нализ крови на аденозин. Повышение уровня возможно, например при вазовагальном обмороке [17] .

При всех типах обморока используются различные устройства видеорегистрации для отображения общей внешней клинической картины приступа.

Лечение обморока

Первая помощь при обмороках

- Если человеку стало плохо, постараться подхватить его перед падением, чтобы уберечь от травм.

- Аккуратно уложить больного на спину и приподнять ноги, чтобы кровь оттекала к голове.

- Открыть окно, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.

- Освободить шею пострадавшего (расстегнуть первые пуговицы рубашки, ослабить воротник, снять галстук).

- Побрызгать на лицо человека холодной водой или обтереть мокрым полотенцем.

Терапия обмороков зависит от механизма развития: расширение сосудов из-за снижения их тонуса или снижение частоты сердечных сокращений.

Рефлекторные обмороки

1. Коррекция образа жизни. Необходимо убедить пациента в том, что его обмороки носят доброкачественный характер, обучить распознавать провоцирующие факторы, чтобы избегать их (например, не находиться долго в положении стоя, при возникновении предвестников присесть или лечь, избегать массовых скоплений людей и душных помещений). Увеличить употребление жидкости [7] .

2. Выполнение манёвров контрдавления. Манёвр напряжения рук заключается в сильном сжатии одной руки другой с постепенным их отведением в течение максимально возможного времени до исчезновения симптомов. Манёвр напряжения ног представляет собой их скрещивание с напряжением мышц ног, живота и ягодиц тоже на максимально возможное время, до исчезновения симптомов. Во время выполнения этих маневров происходит увеличение сердечного выброса и повышение АД в предсинкопальном периоде.

3. Лекарственная терапия. К медикаментозному лечению прибегают в том случае, если нет эффекта от коррекции образа жизни и от тренировок с манёврами контрдавления. Флудкортизон увеличивает реабсорбцию (всасывание) натрия в почках и увеличивает объём плазмы крови, поэтому может быть эффективен в снижении частоты рефлекторных обмороков у пациентов с низконормальным АД (110/70 мм рт. ст.). Применяются препараты для сужения сосудов (агонисты альфа-адренорецепторов), например препарат мидодрин [18] .

Для лечения вазовагальных обмороков используют препараты группы бета-блокаторов, например метопролол для прерывания патологического рефлекса, связанного с учащением пульса непосредственно перед падением АД. Также используются антидепрессанты, уменьшающие обратный захват серотонина в центральной нервной системе. Доказано, что серотонин участвует в регуляции АД и ЧСС и использование препаратов данной группы (например, флуоксетина) может быть эффективно при вазовагальных повторяющихся обмороках [19] .

4. Электрокардиостимуляция. Имплантация электрокардиостимулятора для снижения частоты рецидивов обмороков показана ограниченному числу пациентов с выраженными рефлекторными обмороками. Это пациенты старше 40 лет со спонтанными асистолиями (внезапными остановками кровообращения) более 3 секунд или бессимптомными паузами более 6 секунд, а также пациентам при выявлении асистолии во время тилт-теста с рецидивирующими обмороками.

Ортостатическая гипотензия

- Изменение образа жизни: рекомендуется спать с приподнятым изголовьем кровати, также пациент должен обращать внимание на предвестники обморока, чтобы вовремя принимать безопасное положение.

- Увеличение объёма жидкости до 2-3 литров в сутки и поваренной соли до 10 граммов (при отсутствии артериальной гипертензии).

- Манёвры контрдавления рекомендуются пациентам, имеющим предвестники обморока.

- Абдоминальный бандаж и компрессионные чулки могут уменьшить застой жидкости в венозной системе и тем самым снизить вероятность обморока.

- Уменьшение дозы или отказ от лекарств с гипотензивным действием.

- Тилт-тренинг при вазовагальных обмороках — переход из положения лежа в положение стоя (от одного до нескольких повторений) [18] или длительное пребывание в положении стоя (с постепенным наращиванием времени) [19] .

- Лекарственная терапия также используется при неэффективности вышеперечисленных методов терапии. Мидодрин повышает АД, когда пациент лежит на спине и стоит, тем самым уменьшает проявления ортостатической гипотензии. Также положительное влияние может оказать флудкортизон за счёт увеличения объёма жидкости в организме.

Кардиальные обмороки

При обмороках, которые связаны с нарушениями сердечного ритма, рассматривается хирургическое лечение:

- Имплантация электрокардиостимулятора: при синдроме слабости синусового узла, АВ-блокадах, двухпучковой блокаде ножек пучка Гиса.

- Катетерная абляция при желудочковой тахикардии и суправентрикулярных тахикардиях. Подразумевает введение специальных катетеров-проводников в полость сердца через сосуды и подачу по ним радиочастотного импульса, который разрушает участок ткани, отвечающий за неправильный ритм.

Также подбирается антиаритмическая лекарственная терапия.

При обмороках , которые развиваются на фоне структурного поражения сердца (острого инфаркта миокарда, тяжёлого аортального стеноза, внутрисердечных новообразований, тампонады перикарда, патологии коронарных артерий и др.) требуется лечение основного заболевания.

Прогноз. Профилактика

Прогноз

Наиболее опасными считаются кардиогенные обмороки. Учащение обмороков напрямую связано с прогрессированием основного заболевания. Пациенты значительно ограничены в повседневной активности. А также в этой группе наибольший процент летальных исходов. Было показано, что летальность при кардиогенных обмороках в течение одного года достигает 18-33 % [8] [9] .

Рефлекторные обмороки и обмороки, связанные с ортостатической гипотензией, имеют благоприятный прогноз. Они не увеличивают летальность, и рецидивы их достаточно редки. Пациенты знают провоцирующие факторы таких обмороков, стараются их избегать или купировать самостоятельно в пресинкопальном периоде. Тем не менее, риск травматизации сохраняется.

Профилактика

При рефлекторном обмороке:

- Избегать провоцирующих ситуаций: душных помещений, больших скоплений людей, ношения тугих воротников.

- При наличии предвестников обморока рекомендуется напрягать мышцы рук, сжимать мяч или скрещивать ноги. Если предобморочное состояние возникает в положении стоя, необходимо сесть или лечь.

- Проводить терапию причин ситуационных обмороков, например кашля или чихания.

- Остерегаться приёма большого количества жидкости перед сном, если обмороки связаны с мочеиспусканием.

- Употреблять большое количество жидкости в течение дня.

- Выполнять умеренные физические нагрузки.

- Спать с приподнятым изголовьем кровати.

При ортостатической гипотензии:

- Отменить или уменьшить дозы провоцирующих препаратов.

- Употреблять большое количество жидкости, увеличить потребление поваренной соли для увеличения внутрисосудистого объёма.

При кардиогенных обмороках профилактика заключается в лечении основной болезни.

Источник