- Первая помощь при преэклампсии алгоритм действий

- Гипертензия, вызванная беременностью. Преэклампсия. Эклампсия

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

- Классификация

- Диагностика

- Срок беременности более 20 недель;

- Протеинурия (белок в моче более 0,3 г/л в суточной порции мочи**);

- Массивные быстро нарастающие отеки (особенно в области поясницы), анасарка, скопление жидкости в полостях рассматриваются как один из неблагоприятных прогностических критериев тяжелой преэклампсии.

- 1.2. Критерии артериальной гипертензии во время беременности

- 1.6. Классификация*

- *Для постановки диагноза и оценки тяжести должна использоваться терминология МКБ Х пересмотра — Приказ МЗ РФ № 170 от 27.05.97 г «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем Х пересмотра (с изменениями от 12 января 1998 г».

- 1.8. Критерии тяжести преэклампсии*

- 1.9. Клинические проявления преэклампсии

- — уровень гемоглобина, количество эритроцитов, гематокрит, количество тромбоцитов, исключение внутрисосудистого гемолиза эритроцитов.

- — общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза крови, активность АЛТ, АСТ.

- — УЗИ (исключение критического состояния плода, плацентарной апоплексии)

- — КТГ (постоянный мониторинг)

- — неинвазивный мониторинг у женщины (АД, ЧСС, ЧДД, диурез)

- — коагулограмма (количество тромбоцитов, АПТВ, МНО, фибриноген, продукты деградации фибриногена)

- — тромбоэластограмма (при технической возможности на III уровне)

- — уровень альбумина плазмы

- — активность АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы крови, гаммаглутаматтрансферазы (ГГТП)

- При развитии тяжелой гипертензии (систолическое давление более и равно160 мм рт.ст., диастолическое давление более и равно 110 мм рт.ст.) в настоящее время рекомендуется применение следующих препаратов:

- У больных с приобретенной гемофилией.

- У больных с врожденным дефицитом фактора VII.

- У больных с тромбастенией Гланцмана при наличии антител к гликопротеинам IIb-IIIa и рефрактерностью (в настоящем или прошлом) к трансфузиям тромбоцитарной массы.

- Дополнительные показания к применению препарата rfVIIa

- Профилактика хирургического кровотечения у больных со сниженной активностью или дефицитом факторов свертывания крови, особенно со специфичными ингибиторами к плазменным факторам и приобретенной болезнью Виллебранда

- Лечение кровотечений при неэффективности других мер:

- — Хронические заболевания печени

- — Тромбоцитопатии

- — Тромбоцитопения, рефрактерная к тромбоцитарной массе

- Геморрагические осложнения при травме или хирургии у больных без исходного системного ухудшения гемостаза

- Геморрагические осложнения при применении hirudine, danaparoid, fondaparinux, и ингибиторов гликопротеидов IIb/IIIa

- Геморрагический инсульт

- Кровотечения в акушерстве.

- нейролептики (дроперидол), ГОМК

- свежезамороженная плазма, альбумин

- экстракорпоральные методы (плазмаферез, гемосорбция, ультрафильтрация)

- дезагреганты

- глюкозо-новокаиновая смесь

- диуретики (фуросемид, маннитол)

- наркотические аналгетики (морфин, промедол)

- Рекомендация 3:

- При операции кесарева сечения у женщин с преэклампсией методом выбора является регионарная (спинальная, эпидуральная) анестезия (см. 1.13.2. Регионарная анестезия при операции кесарева сечения).

- Рекомендация 4:

- При операции кесарева сечения у женщин с тяжелой преэклампсией и противопоказаниями к проведению регионраной анестезии и эклампсией метод выбора – общая анестезия (см. 1.13.3. Общая анестезия при операции кесарева сечения).

- При проведении операции кесарева сечения предпочтение должно быть отдано региональным методам обезболивания. Общая анестезия применяется только при наличии противопоказаний к проведению регионарной.

- Общая анестезия проводится по следующей схеме:

- Премедикация: атропин 0,5 мг, димедрол 10 мг.

- Вводный наркоз с учетом риска развития высокой артериальной гипертензии: тиопентал натрия 6-7 мг/кг и фентанил 50-100 мкг. Для предотвращения прогрессирования артериальной гипертензии на этапе операции до извлечения плода может использоваться ингаляционный анестетик: севофлюран до 1,5 об%. На качество водного наркоза следует обратить особое внимание – он не должен быть поверхностным, якобы для того, чтобы избежать медикаментозной депрессии плода, а как раз напротив, как можно более глубоким.

- Миоплегия при интубации трахеи – сукцинилхолин (дитилин, листенон) 2 мг/ кг (возможна прекураризация).

- 2. ЭКЛАМПСИЯ. Основные рекомендации:

- На обращенную речь

- 2.4. Интенсивная терапия эклампсии

- Цель интенсивной терапии эклампсии в дородовом периоде — только стабилизация состояния, что включает следующие мероприятия:

- Обеспечение проходимости дыхательных путей

- Катетеризация периферической вены и введение магния сульфата 25%-20 мл медленно с последующей инфузией 2,0 г/ч

- Неинвазивный мониторинг: АД, ЧСС, SpО2

- Почасовой контроль диуреза

- Ингаляция увлажненного кислорода/ИВЛ

- Нарушение сознания любой этиологии (лекарственные препараты, отек головного мозга, нарушение кровообращения, объемный процесс, гипоксия).

- Кровоизлияние в мозг.

- Проявления коагулопатического кровотечения.

- Сочетание с шоком (геморрагическим, септическим, анафилактическим и т.д.).

- Картина острого повреждения легких (ОПЛ) или острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), альвеолярный отёк легких.

Первая помощь при преэклампсии алгоритм действий

Беременные с преэклампсией или эклампсией, должны госпитализироваться в акушерско-гинекологическое отделение.

Перед транспортировкой в стационар на месте купируется судорожная готовность. Для этого используется в/в ведение 1—2 мл 0,1% р-ра рауседила, 2—4 мл 0,5% р-ра седуксена (сибазон), 2—4 мл 0,25% р-ра дроперидола или I мл 2% р-ра промедола. Для поддержания работы сердца в/в на физиологическом растворе вводятся сердечные гликозиды типа корглюкона в общепринятых дозировках. Высокое АД купируется в/м введением ганглиоблокаторов типа пентамина. По пути следования, при необходимости, больной проводится превентивное лечение судорожной готовности.

При поступлении в стационар в приемном отделении все необходимые манипуляции следует выполнять под наркозом закисью азота в смеси с кислородом.

В отделении интенсивной терапии больную помещают в индивидуальную палату, исключают возможность воздействия внешних раздражителей (громкий звук, боль, яркий свет) и, в зависимости от вида гестоза, проводят специфическую терапию.

1. Седативная терапия при гестозе. Оптимальным препаратом воздействия на ЦНС является рауседил, обладающий седативным и гипотензивным действием (ампулы по 1 мл 0,1% или 0,25% р-ра); его вводят по 1—2,5 мг в/в медленно. Рауседил с успехом можно заменить транквилизатором сибазоном (синонимы: седуксен, реланиум). Препарат вводится медленно, в/в, в разведении на 10—20 мл физиологического раствора в количестве 10—20 мг (2—4 мл). Хорошим эффектом обладает нейролептик дроперидол. Его вводят также в/в медленно, в разведении, в дозе 5—10 мг (2—4 мл 0,25% р-ра). Данные препараты снижают возбудимость центров головного мозга, способствуют стабилизации АД. Для усиления действия седативных препаратов, с целью десенсибилизации и получения антигистаминного эффекта, показано использование препаратов типа димедрола (1—2 мл 1% р-ра). При высокой судорожной готовности и необходимости проведения неотложных манипуляций, показан кислородно-закис-ный наркоз. При необходимости быстрого ввода больной в наркоз в качестве вводного наркоза можно использовать фторотан, с последующим переходом на другой анестетик.

2. Спазмолитическая и гипотензивйая терапия при преэклампсии, эклампсии. При проведении гипотензивной терапии следует проводить сочетанное использование мощных, быстродействующих, но с коротким клиническим эффектом препаратов типа ганглиоблокаторов, с постоянным фоновым введением препаратов, обладающих менее мощным эффектом, но большей продолжительностью действия (дибазол, но-шпа, эуфиллин).

Лечение при преэклампсии, эклампсии следует начинать с в/в медленного введения 3—4 мл 1% р-ра дибазола (см. также тему ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ), а затем 10—20 мл 2,4% р-ра эуфиллина. Фоновыми препаратами могут являться спазмолитики типа но-шпы в общепринятых дозах. При отсутствии должного эффекта от вышеуказанной гипотензивной терапии можно попробовать применить ганг-лиоблокаторы типа бензогексоний в виде 1 мл 1% р-ра в/в или в/ м или арфонад (250 мг в разведении на 150—200 мл физраствора, в/в медленно, капельно, под постоянным контролем АД).

Хорошим многосторонним эффектом обладает сульфат магния. В. Н. Серов (1989) рекомендует придерживаться следующих принципов подбора и скорости введения данного препарата в зависимости от величины среднего АД: до 120 мм рт. ст. — 30 мл 25% р-ра магния сульфата; от 121 до 130 мм рт. ст. — 40 мл 25% р-ра, выше 130 мм рт. ст. — 50 мл в 400 мл реополиглюкина. Рекомендуемая скорость введения — около 100 мл/час, следовательно, на всю инфузию потребуется 4 часа.

3. Инфузионная терапия при преэклампсии, эклампсии. В патогенетической терапии эклампсии одно из первых мест занимает инфузионная терапия (ИТ), целью которой является восполнение ОЦК, восстановление нормальной тканевой перфузии и органного кровотока, устранение гемокон-центрации и гиперпротеинемии, коррекция КЩС. Их проводят под контролем Ht и диуреза. Гематокрит не рекомендуется снижать ниже 30%. Общее количество вводимой при ИТ жидкости не должно превышать 1200—1400 мл/сут., а скорость введения — 20—40 кап./ мин. Коррекцию гипопротеинемии осуществляют капельным в/в введением кровезамещаюших растворов, 100—200 мл альбумина или 150—200 мл сухой плазмы. Для нормализации реологии крови применяют в/в капельное введение 400 мл реополиглюкина. 4. Другие виды терапии. Для нормализации сосудистой проницаемости назначается 5—8 мл 5% р-ра аскорбиновой к-ты, гормоны типа преднизолон в дозе 60— 100 мг. Для нормализации реологических и коагуляционных свойств крови используют гепарин в дозе 350 ЕД/кг/сутки, трентал, курантил. Дегидратационная терапия включает в/в назначение 40—60 мг лазикса. Для снятия интоксикации применяют в/в введение 200—400 мл гемодеза и 200—400 мл глюкозо-новокаиновой смеси (200 мл 20% р-ра глюкозы, 200 мл 0,5% р-ра новокаина, инсулин 14—16 ЕД). Одновременно проводят профилактику внутриутробной гипоксии плода: ингаляция кислорода, в/в введение растворов глюкозы, рибоксин и т. д.

Источник

Гипертензия, вызванная беременностью. Преэклампсия. Эклампсия

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Архив — Клинические протоколы МЗ РК — 2007 (Приказ №764)

Общая информация

Краткое описание

Преэклампсия – это полисистемный синдром у беременных, который обычно проявляется повышением АД и протеинурией (22).

В легкой форме это осложнение беременности встречается у 3% женщин и чаще всего не оказывает серьезного влияния на здоровье ребенка и матери.

Тяжелая форма преэклампсии встречается у 1-2% беременных (19). При этом поражаются прежде всего почки, печень, свертывающая система крови и головной мозг, а также плацента. Тяжелая форма преэклампсии может вызвать серьезные нарушения здоровья матери и ребенка и даже привести к смерти (25, 18).

В развитых странах эклампсия встречается в 1 случае на 2000 беременностей (34), в развивающихся – c частотой от 1/100 до 1/1700 родов (29).

В РК гестоз встречается у 15-27 % беременных (1). При этом эклампсия остается одной из главных причин материнской смертности в мире (10-15%) (16).

Все попытки объяснить причины возникновения преэклампсии пока не дали каких-либо результатов. На сегодняшний день известно более 30 теорий развития этого осложнения. Поиски эффективных методов профилактики также пока не увенчались успехом. Таким образом, единственным методом лечения с доказанной эффективностью остается родоразрешение в том лечебном учреждении, где новорожденному и матери может быть оказана адекватная помощь.

Код протокола: H-O-021 «Гипертензия, вызванная беременностью. Преэклампсия. Эклампсия»

Для стационаров акушерско-гинекологического профиля

О10 — Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовый период

О11 — Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией (присоединившаяся преэклампсия)

О12 – Вызванные беременностью протеинурия и отеки без гипертензии (гестационная протеинурия)

О13 — Гипертензия, вызванная беременностью, без значительной протеинурии (гестационная гипертензия)

О14 — Вызванные беременностью гипертензия со значительной протеинурией (гестационая гипертензия с протеинурией)

О16 — Неуточненная (неклассифицированная) гипертензия и/или протеинурия

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

| Клинический диагноз | МКБ-10 |

| Хроническая гипертензия | О10, О10.0, О10.1, О10.2, О10.4, О10.9 |

| Отеки беременных | О12.0 |

| Преэклампсия легкой степени | О11, О12, О12.1, О12.2, О13, О16 |

| Преэклампсия средней степени | О14, О14.0 |

| Преэклампсия тяжелой степени | О14.1, О14.9 |

| Эклампсия | О15, О15.0, О15.1, О15.2, О15.9 |

Диагностика

Жалобы неспецифические и зависят от проявлений гестоза и степени его тяжести. Особое внимание необходимо уделять жалобам на головную боль, тошноту, боли в эпигастрии, внезапное появление отеков , снижение выделения мочи, изменение характера шевеления плода, появление немотивированных кровоизлияний на коже или частые носовые кровотечения.

Ф изикальное обследование

Гипертензия. Диагноз гипертензии ставится тогда, когда диастолическое давление превышает или равно 110 мм рт. ст. при разовом измерении или превышает или равно 90 мм рт. ст. при двукратном измерении с интервалом в 4 часа.

Систолическое АД увеличено более, чем на 30 мм. рт. ст. от исходного, но не выше 160 мм. рт. ст.

Тяжелая гипертензия. Диастолическое АД превышает или равно 120 мм рт. ст. при однократном измерении или более, или равно 110 при двукратном измерении с интервалом в 4 часа.

Систолическое АД увеличено более, чем на 30 мм. рт. ст. от исходного и выше 160 мм. рт. ст.

Диастолическое давление 90 мм рт. ст. и систолическое 140 мм рт. ст. с читается пограничным, при этом не является заболеванием, а лишь указывает на необходимость тщательного наблюдения за состоянием матери и плода.

Несмотря на повышенные цифры АД, значительное число беременностей протекает нормально, указывая, что в некоторой степени гипертензия положительно воздействует на маточно-плацентарный кровоток в условиях повышенного сосудистого сопротивления и является компенсаторным механизмом.

Отеки. Умеренные отеки наблюдаются у 50-80% беременных с физиологически протекающей беременностью. Преэклампсия, протекающая без отеков, признана более опасной для матери и плода, чем преэклампсия с отеками. Быстро нарастающие генерализованные отеки, особенно в области поясницы, являются плохим прогностическим признаком.

Протеинурия. Протеинурия не считается патологической, пока она не равняется или не превышает 300 мг за 24 часа или в 2-х пробах, взятых с интервалом в 4 часа (2a). Кроме того, необходимо исключить наличие инфекции мочевыделительной системы. Патологическая протеинурия у беременных является первым признаком поражения внутренних органов.

Протеинурия, характерная для преэклампсии средней степени находится в интервалах от 300 мг до 5 г; для преэклампсии тяжелой степени — более 5 г.

Для тяжелой преэклампсии характерно:

1. Т яжелая форма гипертензии плюс протеинурия.

2. Л юбая форма гипертензии плюс один из ухудшающих симптомов:

— церебральные симптомы (головная боль, расстройство зрения);

— олигурия (менее 30 мл/час);

— боль в эпигастральной области;

— обширные отеки (особенно внезапно появившиеся);

— количество тромбоцитов менее 100 *1млрд/л;

— нарушение функции печени;

Для эклампсии характерно наличие крайних форм мозговой симптоматики – судороги, кома.

Степень тяжести преэклампсии определяется по наиболее выраженному клиническому или лабораторному признаку.

Л абораторные исследования

В приемном покое (CITO!):

— общий анализ мочи (белок);

— клинический анализ крови (гемоглобин, тромбоциты, время свертывания).

В отделении стационара:

— общий анализ мочи (определение белка в отдельной порции и суточном объеме, возможно взятие повторного анализа мочи на наличие белка через 4 часа);

— биохимический анализ крови (билирубин общий, остаточный азот, креатинин, АЛТ, АСТ, общий белок плазмы);

— кровь на группу и резус-фактор.

И нструментальные исследования

Измерение АД, ЦВД (при подозрении на преэклампсию средней и тяжелой степени), КТГ (в сроке гестации после 32 недель), УЗИ + допплерометрия.

Правила измерения АД:

1. Наиболее точные показания дает ртутный сфигмоманометр (по нему должны быть откалиброваны все используемые аппараты) (1b).

2. Пациентка должна быть расслаблена, желательно после отдыха (не менее 10 мин.).

3. Положение – полусидя или сидя (манжета должна располагаться на уровне сердца пациентки), лежа – на боку.

4. Манжета аппарата для измерения давления должна соответствовать окружности плеча пациентки (лучше больше, чем меньше).

5. Достаточно измерения на одной руке.

6. Уровень систолического давления оценивается по I тону Короткова (появление), а диастолического – по V (прекращение).

7. Показатели должны быть зафиксированы с точность до 2 мм рт. ст.

П оказания для консультации специалистов

Наличие преэклампсии средней и тяжелой степени – осмотр окулиста и терапевта; при наличии мозговой симптоматики, особенно судорог и комы, дополнительно — осмотр невропатолога, при наличии признаков острой почечной недостаточности – осмотр нефролога.

Источник

Срок беременности более 20 недель;

Протеинурия (белок в моче более 0,3 г/л в суточной порции мочи**);

Массивные быстро

нарастающие отеки (особенно в области поясницы), анасарка,

скопление жидкости в полостях рассматриваются как один из неблагоприятных прогностических критериев тяжелой преэклампсии.

**Учитывая, что в рутинной практике чаще используется определение белка в разовой порции мочи, до исследования суточного объема мочи патологической следует считать любую протеинурию, зафиксированную в разовой порции мочи.

1.2. Критерии артериальной гипертензии во время беременности

– Регистрация величины систолического давления крови выше 140 мм рт. ст., диастолического давления крови выше 90 мм рт. ст. является

достаточной для соответствия критериям артериальной

гипертензии*

ИЛИ:

– Повышение систолического давления крови на 30 мм рт. ст. по сравнению с его средней величиной, зарегистрированной до 20 недели беременности;

– Повышение диастолического давления крови на 15 мм рт.ст. по сравнению с его средней величиной, зарегистрированной до 20 недели беременности;

*Систолическое давление крови 140 мм рт. ст., диастолическое давление крови 90

мм рт. ст. является пограничным с нормой, указывающим

на необходимость тщательного наблюдения за беременной.

1.3. Правила измерения артериального давления

Измерение артериального давления производят на ртутном или анероидном тонометре (использование автоматического прибора должно быть ограничено только самоконтролем пациентки в домашних условиях)

Пациентка должна быть расслаблена, после отдыха (не менее 5 минут)

Положение пациентки – сидя,

с упором спины и поддержкой руки, на которой проводится

измерение, манжета должна располагаться на уровне сердца*

Манжета аппарата должна соответствовать окружности плеча пациентки (не менее чем в 1,5 раза длиннее окружности плеча)

Манжета не должна располагаться на одежде пациентки

Уровень артериального давления фиксируется при помощи исключительно метода аускультации по Короткову (систолическое АД – начало I тона, диастолическое АД – прекращение V тона)

Показатели должны быть зафиксированы с точностью ± 2 мм рт.

ст.

*Положение на спине может вызвать гипотензию, в положении на левом боку фиксируется наиболее низкое АД, так как правая рука, на которой проводится измерение, чаще всего расположена выше уровня сердца.

1.4. Формы артериальной гипертензии при беременности

Хроническая артериальная гипертензия – повышение систолического давления крови выше 140 мм рт. ст., диастолического давления крови выше 90 мм рт. ст. АД, выявленное до беременности или

зарегистрированное до 20 недель беременности и сохраняющееся в

течение 42 дней после родов и более;

Преэклампсия и эклампсия (см. 1.1. Критерии постановки диагноза преэклампсии);

Хроническая артериальная гипертензия, осложненная преэклампсией;

Обусловленная беременностью артериальная гипертензия – артериальная гипертензия, впервые зарегистрированная во время беременности без протеинурии и других признаков преэклампсии;*

*У 15-45% беременных в дальнейшем переходит в

преэклампсию.

1.5. Степень тяжести артериальной гипертензии

– Норма (для нормотоников):

систолическое давление менее или равно 140 мм рт.ст.,

диастолическое давление менее или равно 90 мм рт.ст.

систолическое давление 140-159 мм рт.ст.,

диастолическое давление 90-109 мм рт.ст.

систолическое давление более и равно160 мм рт.ст.,

диастолическое давление более и равно 110 мм рт.ст.

*Данная классификация

может использоваться для характеристики степени повышения уровня артериального давления при любой форме артериальной гипертензии.

1.6. Классификация*

O13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии

O14 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией

O14.0 Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести

O14.1 Тяжелая

преэклампсия

O14.9 Преэклампсия [нефропатия] неуточненная

O15 Эклампсия

O15.0 Эклампсия во время беременности

O15.1 Эклампсия в родах

O15.2 Эклампсия в послеродовом периоде

O15.9 Эклампсия неуточненная по срокам

O16

Гипертензия у матери неуточненная

*Для постановки диагноза и оценки тяжести должна использоваться терминология МКБ Х пересмотра — Приказ МЗ РФ № 170 от 27.05.97 г «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем Х пересмотра (с изменениями от 12 января 1998 г».

1.7. Профилактика*

При высоком риске преэклампсии допустимо применение аспирина в дозе 75 мг с 12 недели беременности при следующих условиях:

Артериальная

гипертензии при предыдущей беременности

Хроническая почечная недостаточность

Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, гломерулонефрит и др.)

Сахарный диабет 1 и 2 типа

Хроническая артериальная гипертензия.

Допустимо

применение аспирина** в дозе 75 мг с 12 недели беременности при

более чем одном умеренном факторе риска преэклампсии:

Возраст 40 лет или старше

Интервал между беременностями более чем 10 лет

Индекс массы тела (BMI) 35 кг/м² и более при первом посещении

Семейная история

преэклампсии

*Этиология и патогенез преэклампсии и эклампсии до конца не изучены и эффективных мер профилактики и лечения в настоящее время не существует.

**При назначении ацетилсалициловой кислоты (аспирина) необходимо информированное согласие женщины на прием препарата, противопоказанного во время беременности.

***Другие препараты, в том числе: донаторы NO, прогестерон, гепарин и низкомолекулярный

гепарин, мочегонные средства, магний, фолиевая кислота, витамины С и Е, чеснок,

рыбий жир, ограничение соли не эффективны в отношении профилактики преэклампсии и могут применяться с какой-либо другой целью.

1.8. Критерии тяжести преэклампсии*

Средняя

Тяжелая

140/90 – 160/110 мм рт.ст.

более 0,3 г/сутки

АДсист более 160 мм рт.ст.

АДдиаст более 110 мм рт.ст.

Протеинурия более 2,0 г за 24 часа

При наличии симптомов преэклампсии следующие критерии:

повышение креатинина более 90 мкмоль/л

тромбоцитопения 9 /л

повышение АЛТ или АСТ

устойчивые головные боли или другие церебральные или зрительные расстройства.

устойчивая эпигастральная боль.

Острое повреждение легких/острый респираторный дистресс-синдром, отек легких

задержка развития плода или антенатальная гибель плода

*Четкое представление о степени тяжести необходимо для определения адекватной тактики ведения, т.к. пролонгирование беременности возможно только при отсутствии критериев тяжелой преэклампсии.

1.9.

Клинические проявления преэклампсии

1.9.1. Симптомы и симптомокомплексы

Со стороны центральной нервной системы:

— головная боль, фотопсии, парестезии, фибрилляции, судороги

Со стороны сердечно-сосудистой системы:

— артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, гиповолемия.

Со стороны мочевыделительной системы:

— олигурия, анурия, протеинурия

Со стороны желудочно-кишечного тракта:

— боли в эпигастральной области, изжога, тошнота, рвота

Со стороны системы крови:

— тромбоцитопения, нарушения гемостаза, гемолитическая анемия

Со стороны плода:

— задержка развития, внутриутробная гипоксия, антенатальная гибель.

1.9.2. Клинические варианты реализации тяжелой преэклампсии,

определяющие максимальный неблагоприятный исход

Нарушение функции ЦНС в результате кровоизлияния в мозг

Нарушение дыхательной функции в результате КРДС, отека легких, пневмония

Нарушение функции печени: HELLP-синдром, некроз, подкапсульная гематома

Все формы синдрома ДВС (явный или неявный)

Острая почечная недостаточность

Отслойка плаценты, геморрагический шок

1.9.3. Симптомы и симптомокомплексы, появление которых указывает

на развитие критической ситуации

Повышение уровня печеночных трансаминаз

Уровень креатинина более 90 мкмоль/л

Диастолическое АД более 110 мм рт.ст.

Влагалищное кровотечение (любой объем)

1.10. Объем лабораторного и функционального обследования, необходимый для дифференциальной диагностики преэкламсии тяжелой степени

1.10.1. В учреждении I уровня (минимум)

— уровень гемоглобина, количество эритроцитов, гематокрит, количество тромбоцитов, исключение внутрисосудистого гемолиза эритроцитов.

— общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза крови, активность АЛТ, АСТ.

— УЗИ (исключение критического состояния плода, плацентарной апоплексии)

— КТГ (постоянный мониторинг)

— неинвазивный мониторинг у женщины (АД, ЧСС, ЧДД, диурез)

1.10.2. В учреждении II и III уровня (дополнительно)

—

коагулограмма (количество тромбоцитов, АПТВ, МНО, фибриноген, продукты деградации фибриногена)

— тромбоэластограмма (при технической возможности на III уровне)

— уровень альбумина плазмы

— активность АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы крови, гаммаглутаматтрансферазы (ГГТП)

— кислотно-основное состояние и газы крови

— морфология эритроцитов (шизоциты), уровень свободного гемоглобина

— УЗИ плода, допплерометрия плодово-плацентарного и маточно-плацентарного

кровотоков

— транскраниальная допплерометрия сосудов головного мозга (при технической возможности на III уровне)

1.10.3. Дополнительные лучевые методы диагностики

Показания для проведения компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии головного мозга:

— судорожный приступ, зафиксированный ранее 20-й недели беременности или в первые двое суток после родов

— эклампсия, резистентная к

терапии магния сульфатом при наличии грубой очаговой неврологической симптоматики

— кома, сохраняющаяся после отмены седативной терапии в течение 24 часов.

1.11. Рекомендации по лечению

1.11.1. Противосудорожная терапия

Магния сульфат (группа А по FDA) – основной препарат для лечения тяжелой преэклампсии и профилактики развития эклампсии: риск

развития эклампсии на фоне приема магния сульфата снижается на 58%.

Магния сульфат – противосудорожный препарат и его введение нельзя прерывать только на основании снижения артериального давления. Магния сульфат – препарат неотложной помощи и его плановое применение во время беременности не предотвращает развития и прогрессирования преэклампсии.

Схема применения: 5 г в/в за 10-15 мин, затем — 2 г/ч микроструйно. Терапия магния сульфатом у женщин с тяжелой преэклампсией и эклампсией должна продолжаться и не менее 48 ч после родоразрешения.

Препараты, имеющие второстепенное значение для достижения

противосудорожного эффекта при эклампсии и должны использоваться только как вспомогательные

средства и в течение короткого промежутка времени:

Бензодиазепины: диазепам 10 мг в/м или в/в (группа D по FDA). Эффекты диазепама: седативный, противосудорожный (уровень В).

Барбитураты: фенобарбитал 0,2 г/сутки энтерально (группа С по FDA). Эффекты фенобарбитала: противосудорожный, седативный (уровень В). Применение тиопентала натрия должно рассматриваться только как седация и противосудорожная терапия в условиях ИВЛ.

1.11.2. Гипотензивная терапия

Активная

гипотензивная терапия с применением внутривенных гипотензивных препаратов проводится только при уровне АД более 160/110 мм рт.ст. В прочих случаях используются только таблетированные гипотензивные препараты (метилдопа и антагонисты кальция):

Метилдопа (допегит): 500-2000 мг/сутки энтерально (группа В по FDA). Основной гипотензивный препарат при любой форме артериальной гипертензии во время беременности. Противопоказан при гепатите, печеночной недостаточности, феохромоцитоме.

Клофелин (клонидин): до 300 мкг/сутки в/м или энтерально (группа С по FDA). Используется только при устойчивой

артериальной гипертензии и для купирования гипертонического криза. Применение клонидина не имеет никаких

преимуществ перед использованием метилдопы или β-адреноблокаторов. На ранних сроках беременности применение клонидина недопустимо, так как считается, что он способен вызывать эмбриопатию. Противопоказан при синдроме слабости синусового узла, AV-блокаде, брадикардии у плода.

Нифедипин 30-60 мг/сут энтерально (группа С по FDA). В настоящее время доказана безопасность применения данного блокатора кальциевых каналов во время беременности.

Нимодипин 240 мг/сутки (группа С по FDA). Используется только для купирования спазма сосудов головного мозга при ишемическом поражении и эклампсии.

Противопоказан при отеке головного мозга, внутричерепной гипертензии, нарушении функции печени. Для его использования

необходима верификация спазма сосудов головного мозга (допплерометрия), особенно при внутривенном введении.

В некоторых ситуациях может применяться β-адреноблокатор:

Атенолол 25-100 мг/сут энтерально (группа С по FDA). Во время беременности используется только коротким курсом при артериальной гипертензии в сочетании с тахикардией – ЧСС более 100 в мин. Противопоказан при синусовой брадикардии, брадикардии у плода, AV блокаде, сердечной недостаточности, обструктивных заболеваниях легких, сахарном диабете.

При развитии тяжелой

гипертензии (систолическое давление более и равно160 мм рт.ст., диастолическое давление более и равно 110 мм рт.ст.) в настоящее время рекомендуется применение следующих препаратов:

– Урапидил (эбрантил): α-адреноблокатор. Препарат противопоказан во время беременности и эффективно используется непосредственно после родоразрешения. Способ применения: 25 мг урапидила разводится до 20 мл 0,9% физиологическим раствором и вводится со скоростью 2 мг/мин. по эффекту снижения артериального давления. После введения 25 мг урапидила необходимо оценить эффект препарата и его продолжительность. Поддерживающая доза 100 мг урапидила разводится 0,9% физиологическим раствором до 50,0 мл и вводили со скоростью от 4,5 мл/час по эффекту поддержания АД на

безопасном уровне.

При любом исходом уровне артериального давления его снижение должно быть плавным в течение 2-4 ч. Если на фоне проводимой гипотензивной терапии вновь отмечается повышение артериального давления, то это может служить поводом для пересмотра тяжести преэклампсии и даже решения вопроса о родоразрешении.

1.11.3. Инфузионная терапия

При проведении инфузионной терапии до родов следует ограничить объем вводимой внутривенно жидкости до 40-45 мл/ч (максимально 80 мл/ч) и предпочтение отдавать сбалансированным кристаллоидам (Рингер, Стерофундин). Применение синтетических (ГЭК, желатин) и природных (альбумин)

коллоидов не имеет преимуществ перед кристаллоидами в отношении материнских и перинатальных результатов при преэклампсии/

эклампсии и должно быть обусловлено только абсолютными показаниями (гиповолемия, шок, кровопотеря). Для всех синтетических коллоидов в инструкции по применению есть указание: во время беременности препарат можно использовать только тогда, когда риск применения ниже ожидаемой пользы.

Характеристика кристаллоидных растворов для инфузионной терапии у женщин с преэклампсией/эклампсией

Содержание в 1000 мл, ммоль/л

Na

Са

Mg

Сl

Плазма крови

136-143

3,5-5

2,38-2,63

0,75-1,1

96-105

280-290

Интерстициальная жидкость

145

4

2,5

1

116

298

Ограничительный режим инфузионной терапии применяется и после родоразрешения (исключение HELLP-синдром: см. ниже). При любом варианте развития критического состояния при преэклампсии/эклампсии

необходимо как можно раньше перейти к энтеральному питанию.

1.11.4. Трансфузионная терапия

Применение компонентов крови регулируется приказом МЗ РФ № 363 от 2002 г. Необходимо учитывать, что преэклампсия и её осложненные формы относятся к самому высокому риску массивных кровотечений в акушерстве. При оказании неотложной помощи пациенткам этой категории необходима готовность обеспечить хирургический, местный и консервативный гемостаз, интенсивную терапию массивной кровопотери (компоненты крови, факторы свертывания крови, возможность аппаратной реинфузии крови).

Некоторые особенности применения компонентов крови представлены ниже:

Компонент крови

Особенности применения

Кровопотеря > 30% ОЦК (более 1500 мл)

Сатурация смешанной венозной крови менее 65%

Оптимальный уровень – более 50*10 9 .

При решении о переливании тромбоцитов

необходимо исключить иммунный характер тромбоцитопении.

Доза: 1 доза тромбомассы на 10 кг м.т.

Только при сочетании коагулопатии (МНО и АПТВ увеличено более чем в 1,5 раза от нормы) и геморрагического синдрома или массивной кровопотери.

Доза 15-20 мл/кг

Применяется как вспомогательное средство при снижении концентрации фибриногена менее 1,0 г/л.

Доза: 1 доза криопреципитата на 10 кг м.т.

Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в

комбинации (Протромбиновый комплекс)

1. Острые кровотечения и хирургическая профилактика при врожденном дефиците одного или нескольких факторов протромбинового комплекса (II, VII, IX, X)

2. Приобретенный дефицит факторов протромбинового комплекса: кровотечения при приеме оральных антикоагулянтов, тяжелой патологии печени, дефиците витамина К

Доза: при остром

кровотечении 50 МЕ/кг

содержит факторы II, IX и X преимущественно в неактивированной форме, а также активированный фактор VII; коагулянтный антиген фактора VIII (FVIII C:Ag) присутствует в концентрации до 0.1 ЕД на 1 ЕД активности препарата.

— лечение и профилактика кровотечений у пациентов с ингибиторной формой гемофилии А;

— лечение и профилактика кровотечений у пациентов с ингибиторной формой гемофилии В;

— лечение и профилактика кровотечений у пациентов с приобретенными коагулопатиями вследствие ингибиторов к факторам VIII, IX и XI;

— для длительной терапии при ИИТ (программы индукции иммунной толерантности) с концентратом фактора VIII во избежание развития кровоточивости.

В нижеследующих ситуациях препарат Фейба ® может

быть использован исключительно тогда, когда применение соответствующих концентратов факторов свертывания является заведомо неэффективным, например, при высоком титре ингибиторов:

— диссеминированное внутрисосудистое свертывание: при лабораторных и/или клинических признаках, четко указывающих на поражение печени, поскольку вследствие замедления клиренса активированных факторов свертывания такие пациенты подвержены повышенному риску развития ДВС-синдрома;

— инфаркт миокарда, острый тромбоз и/или эмболия: у пациентов с предполагаемым или установленным диагнозом ИБС, а также с острым тромбозом и/или эмболией применение препарата Фейба ® показано только при угрожающих жизни кровотечениях.

Доза: 50-100 ЕД/кг массы тела каждые 6 ч, не превышая максимальную суточную дозу 200 ЕД/кг массы тела.

Рекомбинантный активированный фактор VII

У больных с приобретенной гемофилией.

У больных с врожденным дефицитом фактора VII.

У больных с тромбастенией Гланцмана при наличии антител к гликопротеинам IIb-IIIa и рефрактерностью (в настоящем или прошлом) к трансфузиям тромбоцитарной массы.

Дополнительные показания к применению препарата rfVIIa

Профилактика хирургического кровотечения у больных со сниженной активностью или дефицитом факторов свертывания крови, особенно со специфичными ингибиторами к плазменным факторам и приобретенной болезнью Виллебранда

Лечение кровотечений при неэффективности других мер:

— Хронические заболевания печени

— Тромбоцитопатии

— Тромбоцитопения, рефрактерная к тромбоцитарной массе

Геморрагические осложнения при травме или хирургии у больных без исходного системного ухудшения гемостаза

Геморрагические осложнения при применении hirudine, danaparoid, fondaparinux, и ингибиторов гликопротеидов IIb/IIIa

Геморрагический инсульт

Кровотечения в акушерстве.

Антитромбин III человеческий

Врожденный дефицит АТ III

Приобретенный дефицит АТ III:

Повышенное потребление: ДВС-синдром, осложнения беременности (преэклампсия), экстракорпоральное кровообращение

Снижение синтеза: на фоне приема лекарственных препаратов, заболевания печени

Повышенное выведение: нефротический синдром, тяжелая потеря крови

Доза:

ДВС-синдром:

1. Гематологическая реанимация: 6000 МЕ болюсно, затем 6000 МЕ ежедневно в течение 4 дней

2. Обычная реанимация: 3000 МЕ болюсно,

затем 1500 МЕ каждые 12 часов в течение 5 суток

Другие заболевания:

Начальная доза 1500 МЕ, поддерживающая – 750 МЕ через 8-24 часа до нормализации лабораторных показателей или до клинического выздоровления

Контроль уровня АТ III! Необходимо достигнуть 80- 120% в начале курса лечения, затем не ниже 70%

1.11.5. Ограничения лекарственной терапии

До родоразрешения у женщин с тяжелой преэклампсией/эклампсией нежелательно или даже противопоказано (см. инструкции) применение следующих препаратов:

нейролептики (дроперидол), ГОМК

свежезамороженная плазма, альбумин

синтетические коллиды (ГЭК, желатин)

экстракорпоральные методы (плазмаферез, гемосорбция, ультрафильтрация)

дезагреганты

глюкозо-новокаиновая смесь

диуретики (фуросемид, маннитол)

наркотические аналгетики (морфин, промедол)

На этапе интенсивной терапии и подготовке к родоразрешению противопоказаны в связи с высоким риском развития геморрагических осложнений:

дезагреганты (аспирин) и антикоагулянты (гепарин, НМГ)

после родоразрешения противопоказан метилэргометрин

1.12. ПОКАЗАНИЯ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ

1.12.1. Экстренные (минуты) показания к родоразрешению:

— кровотечение из родовых путей, подозрение на отслойку плаценты

— острая гипоксия плода, в сроке беременности более 28 недель

1.12.2. Срочное (часы*) родоразрешение**:

— синдром задержки

развития плода II-III степени

— нарушение состояния плода, зафиксированное по данным КТГ, УЗИ

— количество тромбоцитов менее 100*10 9 /л и прогрессирующее его снижение

— прогрессирующее ухудшение функции печени и/или почек

— постоянная головная боль и зрительные проявления

— постоянная эпигастральная боль, тошнота или рвота

— артериальная гипертензия не поддающаяся коррекции

__________________________________________________________________*Пролонгирование беременности более суток: возможно только при отсутствии диагноза тяжелая преэклампсия или эклампсия.

**При сроке беременности 37 недель и более пролонгирование беременности является нецелесообразным и служит самостоятельным фактором риска.

1.13. Анестезиологическое пособие на этапе родоразрешения

Основная задача интенсивной терапии и анестезии на этапе родоразрешения (консервативного или оперативного) – стабилизация состояния и профилактика прогрессирования осложнений, в том числе полиорганной недостаточности. Для решения этой задачи необходимо соблюдать следующие принципы:

Рекомендация 1:

Во всех случаях требуется предродовая (предоперационная) подготовка в течение 2-6-24 часов на основе базовой терапии преэклампсии (см. 1.10.

Принципы лечения).

Рекомендация 2:

При консервативном родоразрешении обязательно обезболивание методом эпидуральной аналгезии (см. 1.13.1. Анестезиологическое пособие при консервативном родоразрешении).

Рекомендация 3:

При операции кесарева сечения у женщин с преэклампсией методом выбора является регионарная (спинальная, эпидуральная) анестезия (см. 1.13.2. Регионарная анестезия при операции кесарева сечения).

Рекомендация 4:

При операции кесарева сечения у женщин с тяжелой преэклампсией и противопоказаниями к проведению регионраной анестезии и эклампсией метод выбора – общая анестезия (см. 1.13.3. Общая

анестезия при операции кесарева сечения).

Организация работы анестезиолога-реаниматолога и оснащение операционных и палат интенсивной терапии проводится в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 919н и Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от «01» ноября 2012 г. № 572н (подробно смотри в базовом протоколе анестезии в акушерстве)

1.13.1. Анестезиологическое пособие при консервативном родоразрешении

Эпидуральная анальгезия является обязательным компонентом оказания медицинской помощи при родоразрешении через естественные родовые пути пациенток с тяжелой преэклампсией. Для этого используются маркаин или ропивакаин в концентрации 0,125-0,25% с фентанилом 50-100 мкг.

1.13.2. Регионарная анестезия при операции кесарева сечения

При проведении операции кесарева сечения предпочтение должно быть отдано региональным методам обезболивания. Общая анестезия применяется только при наличии противопоказаний к проведению регионарной.

Техника выполнения спинальной и эпидуральной анестезии

Спинальная анестезия проводится по следующей схеме:

Перед операцией: устанавливается катетер в периферической вене и начинается инфузионная поддержка, которая проводится либо в виде прединфузии кристаллоидами в объеме 1000 мл или синтетическими коллоидами (ГЭК, желатин) в объеме 500 мл, либо инфузия проводится после выполнения регионарной анестезии в том же составе. В

любом случае проведение инфузии не должно задерживать выполнение операции (рекомендации ASA, 2007). Проведение инфузии не полностью предупреждает развитие артериальной гипотонии (аорто-кавальная компрессия).

Выполняется катетеризация мочевого пузыря.

Неинвазивный мониторинг (АД, ЧСС SpO2, ЭКГ)

Премедикация включает холиноблокатор (атропин 0,5 мг), антигистаминный препарат (димедрол 10 мг)

Техника спинальной анестезии: положение пациентки – сидя со спущенными ногами

или лежа на боку и выгнутой спиной. Проводится обработка места пункции (от копчика до нижнего угла лопаток) и через введенный предварительно интродюсер на уровне LII-LIII выполняется пункция

субарахноидального пространства. Должны использоваться только иглы размера 25-29 G и желательно «карандашной» заточки – Рencil-point. Попадание иглы в субарахноидальное пространство определяется по появлению спинномозговой жидкости в прозрачной канюле иглы. После введения местного анестетика игла немедленно извлекается и на место пункции накладывается стерильная салфетка.

Техника выполнения эпидуральной анестезии: Начальные мероприятия аналогичны таковым при спинальной анестезии.

После обработки антисептиком проводится анестезия

места пункции: обычно используется 1% р-р лидокаина 3-5 мл.

Игла Tuohy вводится

между остистыми отростками L2-L3 или L3-L4 в горизонтальном положении на боку или в положении сидя. Могут использоваться любые варианты доступа – медиальный, парамедиальный или боковой. Игла с мандреном продвигается вперед медленно и осторожно для исключения случайного прокола твердой мозговой оболочки. Попадание просвета иглы в эпидуральное пространство идентифицируется с помощью следующих признаков:

— ощущение «провала» иглы

— утрата сопротивления (Сикара и Форестье) – отсутствие ощущения сопротивления при

введении жидкости шприцом через иглу, пузырек воздуха в шприце не деформируется

—

отсутствие вытекания спинномозговой жидкости или крови

— свободное прохождение катетера за пределы иглы

После установки катетера обязательно проводится аспирационная проба.

После введения «тест-дозы» местного анестетика нет признаков спинномозговой анестезии Проведение «тест-дозы» обязательно!

После идентификации эпидурального пространства катетер проводится вверх на 3 см и крепится к коже на всем протяжении лейкопластырем или другим фиксатором. Во время проведения эпидуральной

анестезии в родах пациентка должна избегать положения на спине для профилактики аорто-кавальной компрессии.

Далее пациентка укладывается в положение для операции: на спину с наклоном влево — 15 0 , подкладывая валик или изменяя угол наклона операционного стола для уменьшения степени аорто-кавальной компрессии. Необходимо тщательно контролировать горизонтальное положение операционного стола, особенно при спинальной анестезии и использовании гипербарического раствора местного анестетика. Недопустимо использование положений Фовлера и Тренделенбурга.

Для седации пациентки во время операции могут использоваться такие внутривенные анестетики, как типопентал натрия 1-3 мг/кг и пропофол – 1-3 мг/кг. Последний также обладает противорвотным эффектом, что особенно

важно при развитии тошноты и рвоты во время спинальной анестезии.

Таким образом, можно предложить следующие схемы спинальной анестезии при операции кесарева сечения:

Маркаин Спинал 10,0- 12,5 мг интратекально.

Маркаин Спинал 10,0-12,5 мг интратекально + седация внутривенно тиопентал натрия 50-100 мг, пропофол 50-100 мг.

Схемы эпидуральной анестезии при операции кесарева сечения (оптимально вводить местный анестетик в

эпидуральное пространство дробно):

Ропивакаин 0,75% – 15-20 мл

Бупивакаин 0,5% – 15-20 мл

Общая анестезия при операции кесарева сечения

Общая анестезия проводится по следующей схеме:

Премедикация: атропин 0,5 мг, димедрол 10 мг.

Вводный наркоз с учетом риска развития высокой артериальной гипертензии: тиопентал

натрия 6-7 мг/кг и фентанил 50-100 мкг. Для предотвращения прогрессирования артериальной гипертензии на этапе операции до извлечения плода может использоваться ингаляционный анестетик: севофлюран до 1,5 об%. На качество водного наркоза следует обратить особое внимание – он не должен быть поверхностным, якобы для того, чтобы избежать медикаментозной депрессии плода, а как раз напротив, как можно более глубоким.

Миоплегия при интубации трахеи – сукцинилхолин (дитилин, листенон) 2 мг/ кг (возможна прекураризация).

Поддержание анестезии после извлечения

плода – тиопентал натрия, пропофол, аналгезия – фентанил 100-200 мкг. Миоплегия – антидеполяризующие миорелаксанты: тракриум, нимбекс, эсмерон. Из ингаляционных анестетиков предпочтительнее применение севофлюрана до 1,5 об%. Дозы и

кратность введения отдельных препаратов определяются продолжительностью операции после извлечения плода.

Для профилактики послеродового кровотечения у женщин с тяжелой преэклампсией и эклампсией интраоперационно может использоваться только окситоцин, а метилэргометрин абсолютно противопоказан.

При отсутствии других показаний для продленной ИВЛ (кровопотеря, шок, кома и др.) перевод на спонтанное дыхание и экстубация осуществляются только после оценки неврологического статуса (обязательно наличие сознания)

. Непосредственно после операции начинается/продолжается введение магния сульфата в дозе 2 г/ч для обеспечения противосудорожного эффекта.

2. ЭКЛАМПСИЯ. Основные рекомендации:

2.1. Критерии постановки диагноза эклампсии

Эклампсия – развитие судорожного приступа, серии судорожных приступов у женщин на фоне преэклампсии при отсутствии других причин, способных вызвать судорожный припадок.

В трети случаев эклампсия развивается внезапно на фоне любой по

степени тяжести преэклампсии и далеко не всегда является показателем серьезности поражения. Основным благоприятным фактором после развития судорожного приступа следует считать наличие сознания и искусственно, медикаментозно устранять

сознание возможно только при проведении общей анестезии при родоразрешении.

Лабораторные и инструментальные методы диагностики имеют низкую прогностическую ценность в отношении развития эклампсии.

Основные симптомы, предшествующие эклампсии

Артериальная гипертензия (>140/90 мм рт ст, или > +30/+15 от уровня нормы)

Протеинурия (более 0,3 г/сутки)

Отеки (умеренные отеки голеней)

При развитии судорожного приступа во время беременности необходимо провести дифференциальный диагноз со следующими заболеваниями:

— Сосудистые заболевания ЦНС

— Тромбоз вен сосудов головного мозга

— Опухоли головного мозга

— Абсцессы головного мозга

— Артерио-

венозные мальформации

— Инфекции (энцефалит, менингит)

— Действие препаратов (амфетамин, кокаин, теофиллин, хлозапин)

— Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Учитывая множество причин, способных вызвать судороги

во время беременности помимо эклампсии, необходимо как можно раньше оценить неврологический статус пациентки – в первые часы после родоразрешения. Для оценки неврологического статуса у пациентки, находящейся на продленной ИВЛ, уже с первых часов после родоразрешения отменяются миорелаксанты, наркотические и седативные препараты и оценивается время восстановления сознания. Противосудорожный эффект обеспечивается в этих условиях магния сульфатом. Недопустимо планирование продленной ИВЛ на несколько суток в условиях глубокой седации, так как в этих условиях оценка состояния ЦНС без дополнительных методов исследования крайне затруднена.

2.2. Классификация эклампсии

Эклампсия во время беременности и в

родах*

Эклампсия в послеродовом периоде:

ранняя послеродовая (первые 48 ч)

поздняя послеродовая (в течение 28 суток после родов)

*Частота эклампсии: между 21 и 27 неделями — 7,5%, после 28недели – 91%, во время родов в 18-36%.

Для оценки

степени угнетения сознания при эклампсии может использоваться шкала комы Глазго.

Оценка степени угнетения сознания по шкале Глазго

Признак

Баллы

На обращенную речь

На болевой раздражитель

Целенаправленная на боль

Нецеленаправленная на боль

Тоническое сгибание на боль

Тоническое

разгибание на боль

Сумма баллов

Традиционные термины

глубокая кома или смерть мозга

Оценка глубины медикаментозной седации

проводится по шкале Ramsay или Richmond

Шкала оценки степени седации Ramsay

1 — Пациент бодрствует, беспокоен, взволнован, нетерпелив.

2 —

Пациент бодрствует, сотрудничает с врачом, ориентирован, спокоен.

3 — Пациент в

сознании, но реагирует только на команды.

4 — Пациент дремлет, но реагирует на прикосновение или громкий звук.

5 — Пациент спит, вяло отвечает на прикосновение или громкий звук, но активно реагирует на болезненный стимул

6 —

Пациент спит и не реагирует на раздражители.

Шкала оценки возбуждения-седации Richmond

Баллы

Состояние

Описание

Явное агрессивное поведение; непосредственная опасность для персонала

Тянет или удаляет

трубки (и) или катетеры (и) или агрессивное поведение

Частые нецелеустремленные движения или десинхронизация с респиратором

Беспокоен или тревожен, не агрессивен

Не полностью бдителен, но

пробуждается (более 10 секунд), открывает глаза на голос

Короткое (менее 10 секунд) пробуждение с открыванием глаз на голос

Никакой реакции (не открывает глаза) на голос

Реакция (любое движение) на физический стимул

Невозможность разбудить больного

Никакого ответа на голосовой или физический стимул

За исключением случаев проведения продленной ИВЛ у пациенток с преэклампсией/эклампсией следует избегать состояния глубокой медикаментозной седации.

2.3. Принципы лечения

ПРИНЦИП № 1:

Главным препаратом для лечения и

профилактики последующих судорожных приступов является магния сульфат, другие препараты (бензодиазепины и барбитураты) играют вспомогательную роль.

ПРИНЦИП № 2:

При развитии эклампсии необходимо быть готовым к профилактике и лечению таких осложнений эклампсии как отслойка плаценты (7-11%), ДВС-синдром (8%), отек легких (3-5%), острая почечная недостаточность (5-9%), HELLP-синдром (10-15%), гематома печени (1%), аспирационная пневмония (2-3%), легочно-сердечная недостаточность (2-5%), острая гипоксия плода (48%).

2.4. Интенсивная терапия эклампсии

Цель интенсивной терапии эклампсии в дородовом

периоде — только стабилизация состояния, что включает следующие мероприятия:

Обеспечение проходимости дыхательных путей

Поворот на левый бок

Катетеризация периферической вены и введение магния сульфата 25%-20 мл медленно с последующей инфузией 2,0 г/ч

Неинвазивный мониторинг: АД, ЧСС, SpО2

Почасовой контроль диуреза

Ингаляция увлажненного кислорода/ИВЛ

Дальнейшая базовая терапия не отличается от терапии тяжелой преэклампсии (см. 1. преэклампсия. Основные рекомендациИ).

АЛГОРИТМ неотложной помощи и интенсивной терапии пРИ преэклампсии, эклампсиии

3.1. Догоспитальный этап (женская консультация, скорая медицинская помощь, амбулаторный прием смежных специалистов)

Оценка тяжести преэклампсии: АД, сознание, головная боль, судороги, одышка, боли в животе, кровотечение из родовых путей, сердцебиение плода

Венозный доступ: периферическая вена

Магния сульфат 25% 20 мл в/в медленно (за 10 мин) и 100 мл через инфузомат со скоростью 2 г/ч. Инфузия: только магния сульфат на р-ре NaCl 0,9% (или другого кристаллоида)

При АД выше 160/110 мм рт.ст. – гипотензивная терапия метилдопа, нифедипин

При судорогах: обеспечение проходимости дыхательных путей

При судорогах или судорожной готовности – бензодиазепины (диазепам 10 мг) в/в однократно

При отсутствии сознания и/или серии судорожных приступов – перевод

на ИВЛ с тотальной миоплегией

Госпитализация в роддом/перинатальный центр исключительно на транспортировочных насилках

3.2. Госпитальный этап

3.2.1. Приемный покой

Оценка тяжести преэклампсии: АД, сознание, головная боль, судороги, одышка, боли в животе, кровотечение из родовых путей, сердцебиение плода

Анестезиолог-реаниматолог вызывается в приемный покой при поступлении женщины в следующих ситуациях:

— развитии судорог (судороги в анамнезе)

— высоком АД – выше 160/110 мм рт.ст.

— при симптомах

отслойки плаценты, кровотечении из родовых путей и геморрагическом шоке

3.2.2. Госпитальный этап (палата интенсивной терапии)

При АД выше 140/90 м рт.ст. – госпитализация в ПИТ роддома

Оценка тяжести преэклампсии: АД, сознание, головная боль, судороги, одышка, боли в животе, темп диуреза,

кровотечение из родовых путей, сердцебиение плода + УЗИ плода + КТГ + лабораторный контроль (протеинурия, тромбоциты, МНО, АПТВ, ПДФ, общий белок, альбумин, билирубин, АСТ, АЛТ, эритроциты, гемоглобин, лейкоцитоз, креатинин, калий, натрий)

Венозный доступ: периферическая вена. Не рекомендуется катетеризация подключичной вены без абсолютных показаний (шок, гиповолемия)! При тяжелой преэклампсии нет показаний для контроля ЦВД.

Катетеризация мочевого пузыря и почасовой контроль диуреза. Нельзя использовать диуретики и допамин для коррекции олигурии!

Магния сульфат 25% 20

мл в/в медленно (за 10 мин) и 100 мл дозатором со скоростью 2 г/ч

Другие противосудорожные препараты (бензодиазепины, барбитураты) должны использоваться осторожно и только

при неэффективности магния сульфата

Общий объем инфузии: только кристаллоиды (Рингер, Стерофундин) 40-80 мл/ч при диурезе более 0,5 мл/кг/ч

Гипотензивная терапия: метилдопа, нифедипин

Оценка состояния родовых путей

3.2.3. Госпитальный этап (после родоразрешения)

Ранняя нутритивная поддержка – с первых часов после операции

Магния сульфат 1-2 г/ч в/в не менее 48 ч

Гипотензивная терапия при АДдиаст >90 мм рт.ст. (урапидил см. выше)

Тромбопрофилактика до 7 дней после родоразрешения (фармакологическая и механическая)

Инфузионная терапия до 20-25 мл/кг (до 1500 мл/сутки)* в зависимости от потерь ОЦК во время родоразрешения. Используются кристаллоиды (Рингер, Стерофундин) и по строгим показаниям (шок, гиповолемия) синтетические коллоиды – ГЭК (венофундин, тетераспан) или гелофузин.

*В

любом случае придерживаться ограничительной стратегии инфузионной терапии!

3.2.4. Госпитальный этап (продленная ИВЛ)

Показания к продленной ИВЛ при тяжелой преэклампсии и эклампсии:

Нарушение сознания любой этиологии (лекарственные препараты, отек головного мозга, нарушение кровообращения, объемный процесс, гипоксия).

Кровоизлияние в мозг.

Проявления коагулопатического кровотечения.

Сочетание с шоком (геморрагическим, септическим, анафилактическим и т.д.).

Картина острого повреждения легких (ОПЛ) или острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), альвеолярный отёк легких.

Нестабильная гемодинамика (некорригируемая артериальная гипертензия более 160/110 мм рт.ст., либо наоборот, артериальная гипотония, требующая применения вазопрессоров).

Прогрессирующая

полиорганная недостаточность (церебральная, ОРДС, ДВС-синдром, почечная, печеночная недостаточность).

При проведении продленной ИВЛ необходимо обеспечить режим нормовентиляции и уже в

первые часы после родоразрешения определить степень неврологических нарушений. Для это цели первым этапом отменяются миорелаксанты и оценивается судорожная готовность. При её отсутствии, следующим этапом, отменяются все седативные препараты за исключением магния сульфата, обеспечивающего в этих условиях противосудорожный эффект. После окончания эффекта седативных препаратов определяется уровень сознания, при неосложненном течении эклампсии элементы сознания должны появляться в течение 24 ч. Если этого не происходит при полной отмене седативных препаратов в течение суток, то необходимо проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного мозга. В этой ситуации ИВЛ

продолжается до уточнения диагноза.

HELLP-СИНДРОМ. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

4.1. Определение и критерии постановки диагноза

Одним из таких серьезных поражений печени, связанных с беременностью, является HELLP-синдром (термин впервые предложен в 1982 году L. Weinstein). Данный акроним включает:

Hemolysis — свободный гемоглобин в сыворотке и моче

Elevated Liver enzimes — повышение уровня АСТ, АЛТ

Low Platelets – тромбоцитопения.

В зависимости от набора признаков выделяют полный HELLP-синдром и парциальные его формы: при отсутствии гемолитической анемии развившийся симптомокомплекс обозначают как ELLP-синдром, а при отсутствии или незначительной выраженности тромбоцитопении – HEL-синдром. Парциальный HELLP-синдром, в отличие от полного, характеризуется более благоприятным прогнозом. Поскольку в подавляющем большинстве случаев (до 80-90%) тяжелая преэклампсия и HELLP-синдром

сочетаются друг с другом и рассматриваются как единое целое, то мы объединили их в один раздел.

4.2. Особенности клинического течения

Частота HELLP-синдрома в общей популяции беременных женщин составляет 0,5-0,9%, а при тяжелой преэклампсии и эклампсии он встречается в 10-20% случаев. В 70% случаев развивается во время беременности (в — 10% — до 27 недели, в 50% — 27-37 недель, и в 20% — после 37 недели). В 30% случаев HELLP-синдром проявляет себя в течение 48 ч после родов и это еще раз, как и в случае с послеродовой эклампсией, свидетельствует о том, что женщины с тяжелой преэклампсией должны активно наблюдаться и получать весь комплекс интенсивной терапии не менее 48 ч после родоразрешения. Интересный факт: в 10-20% его развитие не сопровождается

артериальной гипертензией и протеинурией, что еще раз свидетельствует о более сложных механизмах формирования HELLP-синдрома, чем только преэклампсия. Избыточная прибавка массы тела и отеки предшествуют развитию HELLP-синдрома в 50% случаев. HELLP-синдром относится к одному из самых тяжелых вариантов поражения печени и острой печеночной

недостаточности, связанной с беременностью: перинатальная смертность достигает 34%, а летальность у женщин до 25%.

Материнские осложнения HELLP-синдрома весьма серьезны и их частота изменяется в зависимости от степени тяжести и формы (полный или парциальный). К ним относятся ДВС-синдром 5-56%, отслойка плаценты 9-20%, острая почечная недостаточность 7-36% как следствие внутрисосудистого гемолиза, ДВС-синдрома и гипоксии. Массивный асцит встречается в 4-11%, отек легких в 3-10%. Частота внутримозговых кровоизлияний

колеблется от 1,5 до 40% случаев и прямо зависит от степени тяжести коагулопатии (тромбоцитопения, дефицит факторов протромбинового комплекса). Реже встречаются эклампсия 4-9%, отек головного мозга 1-8%, подкапсульная гематома печени 0,9-2,0% и разрыв печени 1,8. Последние варианты поражения печени и обусловливают такой метод лечения этой

патологии, как трансплантация печени.

К перинатальным осложнениям HELLP-синдрома относятся задержка развития плода 38-61%, преждевременные роды 70%, тромбоцитопения новорожденных 15-50%, респираторный дистресс-синдром 5,7-40%, а перинатальная смертность варьирует от 7,4 до 34%.

Перечисленные выше осложнения убедительно показывают, что особое значение в успешном исходе при HELLP-синдроме, также как и при преэклампсии,

имеет ранняя диагностика и своевременное родоразрешение.

4.3. Лабораторная диагностика и классификация

Оценка степени тяжести HELLP-синдрома основана на критериях Tennessee, которые включают только одну степень тяжести – максимальную: тромбоциты 9 /л, АСТ > 70 ЕД/л, ЛДГ > 600 ЕД/л. По критериям Mississippi выделяют три класса тяжести HELLP-синдрома: 1 класс — тромбоциты 9 /л, АСТ, АЛТ > 70 ЕД/л, ЛДГ > 600 ЕД/л, 2 класс — тромбоциты 50-100 9 /л, АСТ, АЛТ > 70 ЕД/л, ЛДГ > 600 ЕД/л, 3 класс — тромбоциты 100-150 9 /л, АСТ, АЛТ 40-70 ЕД/л, ЛДГ > 600 ЕД/л.

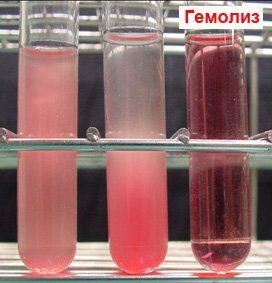

Рис.1 Внешний вид гемолизированной сыворотки крови (

справа)

К прочим признакам HELLP-синдрома относятся: боли в животе как проявление растяжения капсулы печени и тканевой ишемии, увеличение продуктов деградации фибрина/фибриногена (ПДФФ), как отражение ДВС-синдрома, снижение уровня гемоглобина, метаболический ацидоз, увеличение уровня непрямого билирубина, ЛДГ и обнаружение обломков эритроцитов (шизоциты) в мазке крови как отражение гемолиза. Гемоглобинемия и гемоглобинурия макроскопически выявляются лишь у 10% пациенток с HELLP-синдромом. Ранним и специфическим лабораторным признаком

внутрисосудистого гемолиза является низкое содержание гаптоглобина (менее 1,0 г/л).

Помимо определения АСТ и АЛТ к ранним признакам поражения печени относится определение глутатион S-трансферазы (GST-a1 или α-GST).

К важнейшим предикторам и критериям тяжести HELLP-синдрома, безусловно, относится и тромбоцитопения, прогрессирование и степень выраженности которой прямо коррелирует с геморрагическими осложнениями и тяжестью ДВС-синдрома.

Рис. 2. Массивный очаг некроза в печени по данным МРТ

4.4. Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз HELLP синдрома весьма непрост. К заболеваниям, с которыми необходимо дифференцировать HELLP-синдром относятся гестационная тромбоцитопения, острая жировая дистрофия печени, вирусный гепатит, холангит, холецистит, инфекция мочевых путей, гастрит, язва желудка, острый панкреатит, иммунная тромбоцитопения, дефицит фолиевой кислоты, системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико-уремический синдром.

Дифференциальная диагностика связанных с беременностью микроангиопатий представлена ниже:

Дифференциальная диагностика микроангиопатий,

связанных с беременностью

Источник