- Паренхиматозное кровотечение

- Первые признаки паренхиматозного кровотечения

- Оказание помощи при паренхиматозном кровотечении

- Травмы живота и таза

- Правила поведения

- Первая помощь при повреждении паренхиматозных органов

- Тупая травма живота, открытые повреждения живота

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

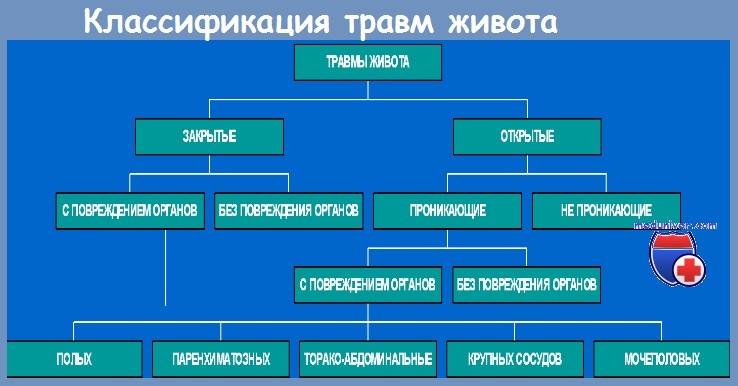

- Классификация

- Диагностика

Паренхиматозное кровотечение

Паренхиматозное кровотечение – кровотечение, которое развивается при повреждении богато кровоснабжаемых паренхиматозных органов (почки, печень, легкие, селезенка).

Каждая из этих структур принимает участие в газообмене или очистке крови от продуктов распада, токсических соединений. Все паренхиматозные органы характеризуются повышенным кровоснабжением, поэтому при их повреждении возникает угрожающее жизни пациента состояние, которое требует неотложной помощи.

Первые признаки паренхиматозного кровотечения

Клинические проявления зависят от скорости и объема кровопотери. Проще всего заподозрить интенсивное паренхиматозное кровотечение, которое сопровождается быстрым нарушением общего состояния и развитием соответствующих данному состоянию симптомов.

Если кровотечение не интенсивное, клиническая картина будет размыта. При подобной патологии у пациентов наблюдаются такие симптомы:

- слабость;

- быстрая утомляемость;

- жажда;

- снижение артериального давления;

- бледность кожи;

- озноб.

Нередко возникает острая боль со стороны поврежденного паренхиматозного органа. При нарушении целостности легких наблюдается кровохарканье, одышка.

Вы можете задать интересующий Вас вопрос у наших специалистов или же просто написать комментарий к препарату

Оказание помощи при паренхиматозном кровотечении

Паренхиматозное кровотечение представляет угрозу для жизни пациента, поэтому требует незамедлительного лечения. Полностью остановить кровотечение удастся только путем хирургического вмешательства. До приезда скорой помощи следует произвести следующие действия:

- Придать телу больного горизонтальное положение, конечности поднять на 30-40 см.

- На область возможной травмы положить холод.

После приезда скорой помощи для уменьшения интенсивности кровопотери пациенту вводятся кровоостанавливающие препараты – Этамзилат, Амбен. Для поддержания водного баланса и показателей артериального давления также показано внутривенное введение физ. раствора.

Источник

Травмы живота и таза

Правила поведения

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи

Травмы живота могут быть закрытыми (без ранения брюшной стенки) и открытыми (при наличии раны на животе). Закрытая травма живота может оставаться незамеченной, пока внутреннее кровотечение не вызовет резкого ухудшения состояния. Открытая травма живота может сопровождаться выпадением внутренних органов и кровотечением.

Основной задачей первой помощи при травмах живота является остановка кровотечения при открытой травме (прямым давлением на рану, наложением давящей повязки), вызов скорой медицинской помощи и контроль состояния пострадавшего до ее прибытия.

Травмы таза также могут представлять опасность для жизни пострадавшего. К примеру, такие травмы наблюдаются у пешеходов, сбитых грузовым автотранспортом. Они очень часто сочетаются с повреждениями живота. Признаками травмы таза могут быть боли внизу живота, кровоподтеки и ссадины в этой области.

Первая помощь при травмах таза заключается в придании пострадавшему положения на спине с валиком под полусогнутыми разведенными ногами и контроле его состояния до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи

При закрытых травмах живота повреждения его передней стенки могут быть малозаметными. При этом пострадавшие могут жаловаться на постоянную острую боль по всему животу, сухость во рту, тошноту и рвоту. Могут отмечаться признаки кровопотери: резкая общая слабость, чувство жажды, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, обморок (чаще при попытке встать), бледная, влажная и холодная кожа, учащённое дыхание и сердцебиение. При повреждении внутренних органов пострадавший нуждается в скорейшей хирургической помощи, поэтому все пострадавшие с любыми травмами живота должны быть быстро доставлены в лечебное учреждение.

Первая помощь при закрытой травме живота с признаками кровопотери – вызвать скорую медицинскую помощь, положить холод на живот, пострадавшему придать положение на спине с валиком под полусогнутыми разведенными в стороны ногами, контролировать его состояние.

Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране

При повреждении живота запрещается вправлять в рану выпавшие внутренние органы, туго прибинтовывать их, извлекать из раны инородный предмет, давать обезболивающие препараты, поить и кормить пострадавшего. Выпавшие внутренние органы необходимо закрыть стерильными салфетками (желательно, смоченными водой) или чистой тканью. При нахождении в ране инородного предмета — зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку для остановки кровотечения.

Источник

Первая помощь при повреждении паренхиматозных органов

К закрытым повреждениям живота относят травмы, при которых кожа, подкожная клетчатка и апоневроз остаются неповрежденными, а на коже живота и пограничных областей часто можно увидеть ссадины и подкожные кровоизлияния.

Закрытые повреждения живота подразделяются на две группы:

1. Без повреждения внутренних органов:

• повреждения брюшной стенки,

• забрюшинные гематомы.

2. С повреждением внутренних органов:

• паренхиматозных,

• полых.

Из паренхиматозных органов наиболее часто при ударе повреждаются печень и селезенка. Полые органы живота (желудок, кишечник, мочевой пузырь) иногда разрываются, находясь в растянутом состоянии, даже от незначительного удара (например, переполненный мочой мочевой пузырь). При повреждениии паренхиматозных органов клинически преобладают симптомы внутреннего кровотечения, при разрыве полых органов — признаки перитонита и шока.

Клиника повреждений брюшной полости. Общее состояние, как правило, тяжелое. Жалобы на боли в животе. Кожные покровы бледные, холодный пот, тахикардия, гипотония, одышка, жажда. Типичным является напряжение мышц брюшного пресса, болезненность в месте травмы. Обычно выражены симптомы раздражения брюшины (мышечная зашита, симптом Щеткина — Блюмберга и др.), но наиболее четко эти симптомы проявляются при разрыве полых органов.

Сложность диагностики закрытых повреждений живота обусловлена стертостью клинических проявлений, разнообразием одновременных повреждений органов брюшной полости и наличием сочетанной травмы. Чрезвычайно трудна диагностика у лиц, находящихся в алкогольном опьянении, довольно часто поступающих в поздние сроки после травмы.

Для того чтобы при повреждениях живота правильно установить диагноз, приходится использовать комплекс клинических, лабораторных, рентгенологических и инструментальных методов исследования (Б. Д. Комаров, М. М. Абакумов, 1986).

Неотложная помощь при ранениях живота. На месте происшествия при открытом повреждении живота — асептическая повязка. Выпавшие внутренние органы нельзя вправлять — их необходимо прикрыть стерильной салфеткой, обильно смоченной фурацилином или физиологическим раствором, после чего производится фиксация круговой повязкой. При открытых и закрытых повреждениях на месте происшествия, а в последующем и на этапах эвакуации (при необходимости) проводится комплексная противошоковая терапия (см. тему ШОКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ). Больному запрещается прием воды и пищи. Срочная госпитализация в хирургическое отделение.

Источник

Тупая травма живота, открытые повреждения живота

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК — 2014

Общая информация

Краткое описание

Абдоминальная травма или травма живота – это нарушение анатомической целостности или функционального состояния тканей или органов брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, вызванное внешним воздействием [1, 9].

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография

Пользователи протокола: хирурги, акушеры-гинекологи, урологи, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, врач общей практики, врачи/фельдшеры скорой медицинской помощи.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

• сочетанная травма: в сочетании с травмой головы, позвоночника, спинного мозга, шеи, груди, опорно-двигательного аппарата.

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при направлении на плановую госпитализацию: не проводится.

В бессознательном состоянии следует выяснить анамнез по возможности у сопровождающих лиц.

• прямые признаки травмы – раны, ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния. В то же время отсутствие их на брюшной стенке не исключает наличия тяжелой травмы внутренних органов! При проникающих ранениях находят входное и выходное отверстия, перед рентгенографией отмечают их скрепками для бумаг.

Косвенные признаки проникающего ранения: симптомы общей кровопотери, интоксикации и перитонита, а также пневмоперитонеум (исчезновение печеночной тупости при перкуссии), гидроперитонеум (притупление в отлогих местах), которые выявляются при перкуссии живота.

• исчезновение «печеночной тупости» (зоны укорочения перкуторного звука над областью печени) указывает на разрыв полого органа в брюшной полости, когда свободный газ скапливается под правым куполом диафрагмы. Отсутствие данного признака не исключает разрыва полого органа.

Отсутствие перистальтических шумов при одновременном отсутствии резкого вздутия указывает на травму внутренних органов. Вздутие и отсутствие перистальтических шумов может наблюдаться при забрюшинной гематоме и в поздних стадиях перитонита. Отсутствие кишечных шумов в течение 5 мин – показание к диагностической лапаротомии, особенно при проникающих ранениях.

• анальгетики (наркотические и ненаркотические) не назначают до постановки окончательного диагноза.

• исследование промывной жидкости при диагностическом перитонеальном лаваже (лапароцентез «шарящим» катетером): содержание эритроцитов в промывных водах, свыше 108/л или лейкоцитов свыше 5х105/л расценивается как положительный тест на гемоперитонеум. ДПЛ не указывает на глубину повреждения, в 1%-2% случаев возможны осложнения метода, требующих лапаротомии (уровень доказательства – 2); данный метод в основном предназначен для быстрого и эффективного определения гемоперитонеума и имеет ограниченные возможности для диагностики повреждений кишки и диафрагмы, и фактически бесполезен для диагностики повреждений забрюшинно расположенных органов. [3].

Инструментальные исследования:

Первичная хирургическая обработка с ревизией раны – основной и наиболее информативный метод диагностики при открытых травмах живота. Позволяет установить проникающий характер ранения, определить тактику ведения пациента. Наличие дефекта брюшины, как правило, является показанием к широкой срединной лапаротомии.

Вульнерография – контрастная рентгенография раневого канала. При проникающем ранении контрастное вещество попадает в брюшную полость, растекаясь между петлями кишечника и вызывая болевые ощущения. При непроникающем ранении контраст в виде озера скапливается в мягких тканях. Отрицательные данные вульнерографии не позволяют абсолютно исключить проникающий характер ранения. Тем не менее, становится известным общее направление и длина раневого канала, что облегчает выполнение первичной хирургической обработки (при наличии показаний).

УЗИ – признаки наличия свободной жидкости в брюшной полости указывают на повреждение органов. Визуализируются подкапсульные и центральные гематомы паренхиматозных органов. Используется также для динамического наблюдения и решения вопроса о тактике ведения (тенденция к прорыву в брюшную полость).

УЗИ должно рассматриваться как первичный метод при ТТЖ для исключения гемоперитонеума, при негативном или неопределенном результате ДПЛ и КТ дополняющие друг друга методы (уровень доказательства – I, сила рекомендации – А) [5]. Противопоказание — нестабильная гемодинамика пациента.

КТ – диагностика повреждений паренхиматозных органов, аорты, очагов кровоизлияний в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Использование рентгеноконтрастных веществ (в/в или внутрь) расширяет возможности КТ и позволяет одновременно визуализировать паренхиматозные и полые органы брюшной полости. Повреждения почек и забрюшинные гематомы выявляют с помощью КТ живота, которую нужно провести каждому больному с гематурией и стабильной гемодинамикой (Уровень рекомендации — C)[3]. Необходимость проведения ИВЛ пациенту не является противопоказанием к КТ. Противопоказание — нестабильная гемодинамика пациента. Когда имеется подозрение на повреждение печени/селезенки КТ позволяет исключить повреждения требующие экстренного оперативного вмешательства (Уровень рекомендации — В) [3]. КТ рекомендуется у гемодинамически стабильных пациентов с неоднозначными данными физикального осмотра, сочетанной неврологической травме или множественной экстраабдоминальной травме. При негативном результате КТ пациент госпитализируется для динамического наблюдения (уровень доказательства – I) [5]. КТ позволяет выбрать консервативную тактику ведения у пациентов с солидным характером повреждения внутренних органов (уровень доказательства – I) [5]. У гемодинамически стабильных пациентов ДПЛ и КТ являются дополняющими друг друга методами диагностики (уровень доказательства – I) [5]. КТ не может использоваться как единственный метод диагностики для исключения повреждений кишки, диафрагмы, поджелудочной железы (Уровень рекомендации — В) [3]. КТ БП достоверно идентифицирует гемоперитонеум у пациентов с ТТЖ (Уровень рекомендации — В)[3]. Пероральное введение контраста при КТне является обязательным при диагностике ТТЖ (Уровень рекомендации — В) [3].

Рентгенография брюшной полости с захватом диафрагмы – позволяет установить разрыв полого органа (свободный газ), жидкость в брюшной полости, переломы костей таза, позвоночника, повреждение диафрагмы. Свободный газ лучше всего выявляется при положении пострадавшего на левом боку и горизонтальном направлении рентгеновских лучей (латерографии). Свободная жидкость в брюшной полости выявляется в виде пристеночных лентовидных теней в латеральных каналах и расширении межпетлевых промежутков, особенно хорошо заметных на фоне пневматоза кишечника. Также признаками травмы являются: смещение газового пузыря желудка, измененное расположение кишечных петель, инородные тела. При переломах нижних ребер возможны повреждения печени, селезенки, почек.

Экскреторная урография – обязательна при нестабильной гемодинамике. Достаточно одного снимка через 5-10 мин после введения рентгеноконтрастного вещества. Контраст можно добавить к инфузируемым растворам. Если состояние больного позволяет, продолжают исследование, каждые 5 мин до полной визуализации почек, мочеточников и мочевого пузыря. При подозрении на сопутствующую черепно-мозговую травму экскреторную урографию следует отложить до проведения КТ головы, чтобы не исказить ее результаты.

Ангиография – для диагностики повреждений крупных сосудов. Исследование проводят также при подозрении на артериовенозный свищ или ложную аневризму артерий.

Лапароцентез «шарящим» катетером или диагностический перитонеальный лаваж – быстрый и эффективный метод. Позволяет обнаружить гемоперитонеум, содержимое полых органов, истекающих в брюшную полость при их повреждении (кишечное содержимое, желчь, моча). Для положительного результата этого теста достаточно получить 5-10 мл явной крови. В случае если жидкость не получена, в брюшную полость вводят 1 литр теплого физиологического раствора с последующим микроскопическим исследованием промывной жидкости (см. п.12.3). При использовании ДПЛ принятие тактического решения основывается на данных аспирации содержимого и микроскопическом анализе промывных вод (уровень доказательства – II) [5]. Противопоказан при резком вздутии живота, множественных послеоперационных рубцах передней брюшной стенки. При отсутствии опыта может привести к осложнениям (травме органов, сосудов) или ложному заключению.

Динамическое наблюдение (повторное УЗИ, либо КТ или ДПЛ) оправданно у гемодинамически стабильных пациентов с неопределенным результатом УЗИ (уровень доказательства – II) [5].

Источник