- Подвывих позвонка — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы подвывиха позвонка

- Патогенез подвывиха позвонка

- Классификация и стадии развития подвывиха позвонка

- Осложнения подвывиха позвонка

- Диагностика подвывиха позвонка

- Лечение подвывиха позвонка

- Прогноз. Профилактика

- Ротационный подвывих первого шейного позвонка

Подвывих позвонка — симптомы и лечение

Что такое подвывих позвонка? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Мажейко Л. И., невролога со стажем в 40 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

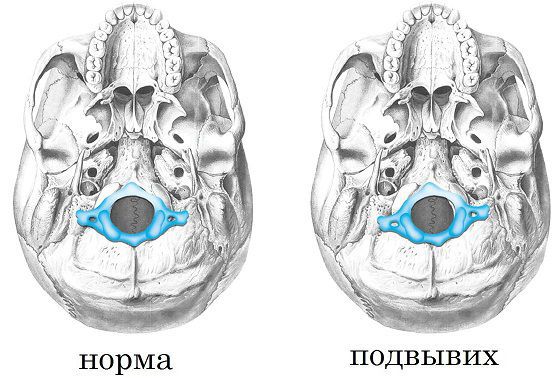

Подвывих позвонка — это патологическое смещение одного позвонка по отношению к другому, при котором сохраняется контакт суставных поверхностей позвонков. Подвывих — это неполный вывих. При вывихе, в отличие от подвывиха, происходит полная утрата контакта суставных поверхностей, что приводит к невозможности движения.

Краткое содержание статьи — в видео:

Подвывихам чаще всего подвержены позвонки шейного отдела, реже — поясничного и грудного. В верхне-шейном отделе позвоночника между позвонками межпозвонковых дисков нет. Затылочная кость и два верхних позвонка (атлант и аксис) соединены только связками, менее устойчивыми к механической травме, чем лежащие ниже позвонки, которые прочно соединены хрящевыми шайбами — дисками. Из-за этих анатомических особенностей возникают подвывихи атланта, которые встречаются чаще других подвывихов.

Причины подвывихов шейных позвонков:

- повреждение связочного аппарата (удары, падения с высоты, резкие некоординированные движения при выполнении тяжелой физической работы, спортивных играх, выполнении стоек на голове, кувырков через голову и др.);

- родовая травма шеи часто становится причиной подвывихов позвонков шейного отдела у детей;

- слабость шейных мышц у детей, способствующая возникновению подвывиха при резком некоординированном движении; [2]

- врожденная неполноценность соединительной ткани, которая сопровождается гипермобильностью суставов (синдром Моркио, синдром Элерса-Данлоса и др.);

- воспалительный процесс в суставах позвоночника — ревматоидный артрит, болезнь Гризеля и др. [1]

Причинами подвывихов поясничных позвонков являются:

- травмы позвоночника с повреждением суставных отростков, приводящие к переломо-подвывихам и переломо-вывихам;

- дефекты дуг и фасеточных суставов позвонков, полученные после операционного вмешательства;

- потеря упругости межпозвонковых дисков вследствие ослабления мышечного корсета поясничного отдела позвоночника и брюшного пресса. Диски деформируются при физической работе, поднятии тяжестей;

- врожденный или приобретенный дефект дуги поясничного позвонка (спондилолиз), при котором смещается тело одного позвонка по отношению к другому (спондилолистез). Хотя это не типичный подвывих в межпозвонковых суставах, условно его можно отнести к подвывихам поясничных позвонков.

Симптомы подвывиха позвонка

Симптомы острых подвывихов шейных позвонков вследствие травмы:

- острая боль в шее;

- вынужденное положение головы в виде наклона вперед или вбок;

- нарушение движений в шейном отделе;

- припухлость и резкая болезненность при ощупывании;

- шум в ушах, головокружение;

- ощущение мурашек в руках;

- уменьшение силы и объема движений в руках.

Гораздо чаще встречаются застарелые не диагностированные ранее подвывихи позвонков.

- боль в шее разной интенсивности, возникающая в результате активных движений или вследствие длительной неудобной рабочей позы, сна на высокой подушке;

- головные боли, возникающие одновременно с болью в шее и усиливающиеся при давлении на подзатылочные мышцы шеи. Преобладают боли в затылочной и лобной областях;

- ограничение амплитуды движений в шее в одну или обе стороны;

- головокружения, звон в ухе, снижение слуха, зрения, вегетативные дисфункции; [5]

- травматические подвывихи грудных позвонков характеризуются болями в области грудины, ребер, живота. При травматических подвывихах поясничных позвонков отмечаются жалобы на боли в области поясницы, усиливающиеся при движениях, иногда невозможность движения, расстройство чувствительности и силы в нижних конечностях, боли в животе и в области почек, расстройства функции тазовых органов;

- при повреждении спинного мозга и корешков могут развиваться парезы и параличи нижних конечностей. [7]

Если подвывих позвонка связан с патологией диска, то боли в пояснице развиваются постепенно. Усиливаются при длительном стоянии, наклонах, при переносе тяжестей. Боль отдает в крестец, копчик, в область таза и нижних конечностей. При осмотре выявляется выраженное напряжение (контрактура) поясничных мышц в виде ограничения наклона туловища вперед. Контрактура задней группы мышц бедра приводит к сгибанию ног в тазобедренном и коленном суставах. Возможно изменение походки.

Патогенез подвывиха позвонка

Подвывихи шейных позвонков возникают при падении вниз головой. Действуют силы форсированного вращения позвоночника с одновременным сгибанием шеи кпереди и отклонением в сторону. Повреждаются связки, в итоге возникает подвывих позвонка (в тяжелых случаях — вывих).

В результате действия травмирующей силы при автокатастрофах, когда шея резко сгибается и разгибается, повреждается связочный аппарат и возникает подвывих шейных позвонков. Из-за особенности строения суставных площадок позвонков шейного отдела, когда связки разрываются, позвонок соскальзывает вперед или назад. Это так называемая хлыстовая травма. [5]

Некоординированное движение атланта по отношению ко второму позвонку или к мыщелкам затылочной кости наблюдается во время прохождения плода по родовым путям при стремительных родах, стимуляции родовой деятельности, надавливании роженице на живот, наложении акушерских щипцов, при извлечении плода путем кесарева сечения. При прохождении родовых путей на шейный отдел позвоночника плода действуют силы сжатия, сгибания и с одновременным вращением, в результате наиболее часто возникают ротационные и передние подвывихи атланта. При кесаревом сечении на связки позвоночника действуют силы растяжения и вращения, также приводящие к растяжению или надрыву связок и подвывихам позвонков, чаще атланта. [5]

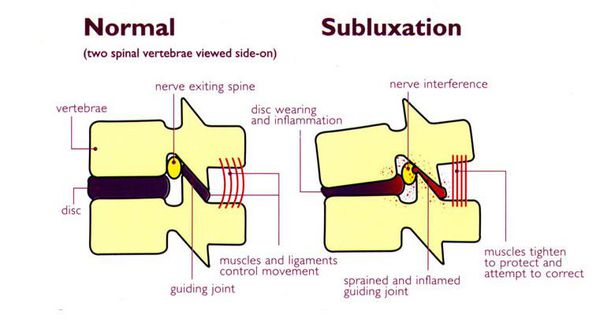

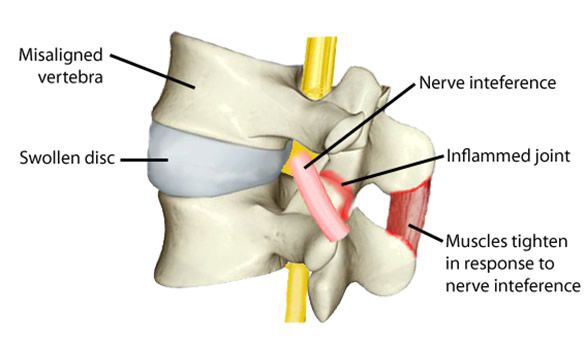

В результате смещения позвонка происходит сильный мышечный спазм в шее, который препятствует дальнейшему его смещению. Этот спазм мышц сохраняется в течение всего периода, пока позвонок находится не на месте, и является причиной пережатия сосудов и нервных элементов.

Некоординированное движение шеей или головой у людей со слабыми шейными мышцами, низким мышечным тонусом или при врожденной гипермобильности суставов при сильном боковом наклоне головы сопровождается размыканием суставных поверхностей атланта и аксиса и ущемлением суставной капсулы вследствие болезненного спазма прилегающей группы шейных мышц. [8]

Механизм ротационного подвывиха атланта при воспалительном процессе в боковом атлантоаксиальном суставе связан с накоплением воспалительной жидкости. Это наблюдается при болезни Гризеля, причина которой — переход инфекции из носоглотки на боковой атлантоаксиальный сустав.

При ревматоидном артрите воспаление синовиальной оболочки атлантоаксиальных суставов вызывает ослабление поперечной связки, фиксирующей атлант к зубовидному отростку второго шейного позвонка, формируется передний подвывих атланта.

При системном поражении соединительной ткани вследствие растянутости связочного аппарата и слабости шейных мышц подвывихи шейных позвонков обнаруживаются при сгибании или разгибании шеи в виде чрезмерного смещения тела позвонка вперед или назад. [9]

Подвывихи шейных позвонков приводят к осложнениям в виде ущемления нервных корешков, спазма позвоночных артерий, вследствие которых развиваются боли и другие неврологические осложнения.

Действие сил при травме поясничных позвонков по типу сгибательно-вращательного механизма приводит к разрыву связок, перелому суставного отростка или дуги и формированию подвывиха или переломо-подвывиха позвонка. Происходит компрессия спинного мозга или его корешков. Аналогичный механизм травмы шейно-грудного перехода приводит к сдавлению плечевого сплетения и сосудов, питающих верхние конечности, с нарушением их функции.

Классификация и стадии развития подвывиха позвонка

- По степени смещения: подвывих может быть на 1/3, ½ и ¾ сочленяющейся поверхности.

2. По типу смещения:

- ротационный подвывих;

- передний подвывих;

- латеральный подвывих атланта;

- верховой подвывих — нижний суставной отросток позвонка сместился на верхушку верхнего суставного отростка нижележащего позвонка;

- подвывих по Ковачу — разгибательный подвывих шейного (чаще третьего или четвертого) позвонка при разгибании шеи назад, при котором верхний суставной отросток смещенного позвонка внедряется в канал позвоночной артерии, вызывая ее раздражение или сдавление.

3. По стадиям заболевания:

- свежий — до 10 дней;

- несвежий — до 1 месяца;

- застарелый — свыше 1 месяца.

Осложнения подвывиха позвонка

Подвывихи позвонков часто дают осложнения со стороны нервной системы вследствие сдавления сосудов, нервных корешков и спинного мозга. Раздражение или сдавление позвоночной артерии при подвывихах шейных позвонков дает приступы головных болей, головокружение, сердцебиение, ухудшение зрения в виде потери четкости изображения, звон в ушах, полуобморочные состояния, помутнение сознания, нарушения внимания, ухудшение памяти. Все это обычно сопровождается хронической усталостью, нарушением сна. [11]

В детском возрасте у ребенка с подвывихом шейного позвонка часто наблюдаются:

- возбудимость;

- нарушения мышечного тонуса;

- мраморность кожи;

- потливость;

- беспокойный сон;

- нарушения двигательного и речевого развития;

- синдром дефицита внимания;

- гиперактивное поведение;

- эписиндром и прочие неврологические проблемы, связанные с нарушением циркуляции крови в сосудах бассейна позвоночных артерий и оттока ликвора. [10][15]

При подвывихах позвонков поясничного отдела может сдавливаться спинной мозг и корешки, а также возникать парезы ног и нарушения функции органов таза.

Диагностика подвывиха позвонка

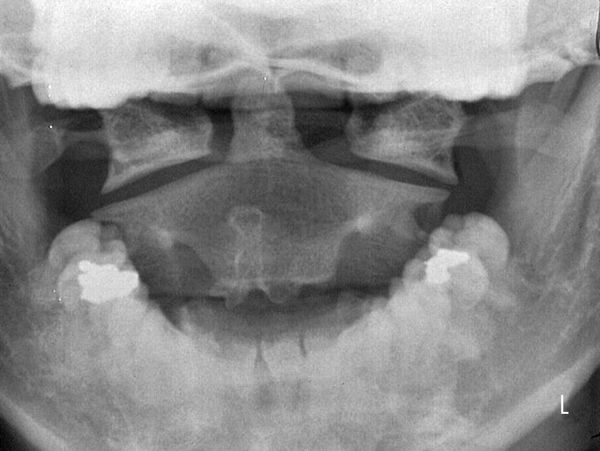

Рентгенологическое исследование является основным методом диагностики. Шейный отдел позвоночника исследуется в пяти проекциях:

- переднезадняя проекция;

- боковая;

- снимки в боковой проекции со сгибанием и разгибанием головы;

- прямой снимок через открытый рот. [3]

Этот стандарт исследования минимизирует возможность ошибок диагностики, так как подвывих иногда выявляется только на функциональных снимках. Исследование шейного отдела позвоночника в двух или трех стандартных проекциях не дает достаточной информации, чтобы диагностировать подвывих атланта, который часто остается нераспознанным. [4]

Для исследования грудного и поясничного отдела используются переднезадняя и боковая проекции, включая снимок со сгибанием и разгибанием. В ряде случаев дополнительно проводится МРТ или КТ позвоночника, при осложнениях — электромиография и ультразвуковое исследование сосудов головного мозга. [12]

Лечение подвывиха позвонка

При подвывихах позвонков, возникших в результате травмы, подвывих вправляют вручную одномоментно или вытягивают позвоночник с последующим наложением жесткого воротника или гипсовой повязки. Если консервативное лечение оказывается неэффективным, делают операцию — вправляют и фиксируют позвонки с помощью металлоконструкции. [14] [16] Затем назначается физиотерапия, массаж, ЛФК.

При застарелых подвывихах лечебные мероприятия направлены на снятие мышечного спазма и устранение болевого синдрома: медикаментозное лечение, физиотерапия, остеопатия, массаж, иглоукалывание. В некоторых случаях рекомендуется ношение корсета.

Нарастающая неврологическая симптоматика при застарелых подвывихах позвонков свидетельствует о нестабильности позвоночника. В этих случаях прибегают к оперативному лечению, целью которого является устранение компрессии сосудов и нервных элементов. Большинство операций предполагает наложение металлоконструкций. В послеоперационном периоде лечебные мероприятия направлены на восстановление полноценного кровообращения и функции нервных элементов с помощью массажа, физиотерапевтических процедур, водо- и грязелечения.

Прогноз. Профилактика

При травматических подвывихах прогноз большей частью благоприятный и зависит в основном от того, насколько удается воссоздать нормальные анатомические соотношения между травмированными элементами позвонков. Хорошо проведенное оперативное вмешательство и полноценное восстановительное лечение становятся залогом полного выздоровления.

При застарелых подвывихах обычно факт подвывиха не устанавливается в момент травмы, поэтому для застарелых подвывихов не характерно своевременное обращение. Тогда, по мере нарастания болей и неврологических симптомов решающее значение имеет правильная диагностика подвывиха и проведение соответствующего лечения.

Профилактикой неврологических осложнений при подвывихах является своевременное обращение за медицинской помощью. Соблюдение рекомендаций врачей-специалистов, направленных на снятие мышечного спазма, укрепление мышечного корсета, улучшение кровообращения и избегание физических перегрузок также делает прогноз благоприятным.

Источник

Ротационный подвывих первого шейного позвонка

С.С. Стожаров, Д.Н. Елисеев, И.О. Евграфов, Н.В. Афанасьева

РОТАЦИОННЫЙ ПОДВЫВИХ ПЕРВОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА У ДЕТЕЙ И АППАРАТНЫЙ МЕТОД ЕГО КОРРЕКЦИИ

Научный руководитель — д.м.н., профессор, Б.Ш. Минасов

Структурное подразделение, кафедра травматологии и ортопедии с курсом ИДПО

Резюме: В этой статье мы обращаем внимание на важность проблемы подвывиха первого шейного позвонка, и доступный метод его коррекции с минимальными осложнениями. Проведено исследование, в результате которого доказана эффективность и положительные эффекты после коррекции первого шейного позвонка.

Ключевые слова: подвывих, атлант, коррекция.

S.S. Stozharov, D.N. Eliseev, I.O. Evgrafov, N.V. Afanasyeva

ROTATIONAL SUBLUXATION OF THE FIRST CERVICAL VERTEBRA IN CHILDREN AND THE HARDWARE METOD OF ITS CORRECTION

Scientific adviser — Doctor of Medicine, Professor B.Sh. Minasov

Department, A daises an accident surgery and orthopedicses with course IDPO

Abstract: In this article, we draw attention to the importance of the problem of subluxation of the first cervical vertebra, and an available method for its correction with minimal complications. A study was conducted, which proved the effectiveness and positive effects after correction of the first cervical vertebra.

Keywords: subluxation, atlant, correction.

Подвывих в атланто-аксиальном и атланто-окципитальном суставе является актуальной проблемой детской патологии верхнего шейного отдела позвоночника. Наиболее частая причина – это родовая травма шейного отдела. «Череп ребенка в высшей степени чувствителен к силам родов. Физиологический недостаток развития и гибкости, необходимый для процесса рождения, а также диспропорции между родовыми путями и плодом – все это неблагоприятно складывается на правильном росте и развитии необходимом для нормальной структуры и функции…»[13]. Ротационный подвывих первого шейного позвонка выявляется у 47,3% детей с родовыми повреждениями ШОП (Лиев А.А., Скоробогач М.И.). [12] «Процесс рождения является одним из наиболее травматических процессов для человека»( Куршнир Г.М., 1983; Хасанов А.А.,1992; Ратнер А.Ю.,1995).[1,2]

Доказать эффективность предложенного метода коррекции и показать его преимущества, и ,самое главное, привлечь внимание к такой проблеме, как изменение положения С1 – позвонка, и связанные с этим нарушения сосудистого и неврологического характера.

Опасность ротационного подвывиха атланта в том, что существует возможность возникновения неврологических, сосудистых, костных изменений.

Ротационный подвывих атланта – это синдром, наблюдающийся при поражении краниовертебральной зоны. На уровне каудальных отделов ствола мозга, миелобульбарного перехода и первых четырех сегментов спинного мозга находятся структуры вегетативных, сосудодвигательного, дыхательного центров. Поэтому краниовертебральная травма влечет за собой различные вегетативные нарушения, а также нарушения кровообращения и дыхания. В зависимости от выраженности изменения положения происходит поврежденных тех или иных отделов спинного мозга, перегибы позвоночной артерии ,изменение костной структуры, у 39% пациентов это проходит бессимптомно.

В своей классификации А.Ю. Ратнер и М.К. Михайлов относят ротационный подвывих и полный вывих атланта к нарушению целостности позвоночного канала без или с повреждением спинного мозга. В силу ряда причин максимальная нагрузка в родах падает на краниовертебральный переход, так как ставшая в процессе эволюции более крупной голова должна быть протиснута через воронкообразный сильно изогнутый родовой канал. (Ратнер А.Ю., 1991; Барашнев Ю.И., 1993; Загородникова О.А., 1997) [2].

По данным различных авторов, родовая позвоночно-спинальная травма обнаруживается у 30 % от общего числа родившихся детей (Ратнер А.Ю., 1995; Хасанов A.A., 1997). Родовые повреждения шейного отдела позвоночника, спинного мозга, позвоночных артерий являются причиной смерти до 33% всех умерших новорожденных. По данным М.К. Михайлова , родовая травма шейного отдела позвоночника и спинного мозга составляет 85,5% среди всех родовых травм, что подтверждается работами О.М. Юхновой. Среди этих больных подвывих в срединном атланто-аксиальном суставе и ротационный подвывих атланта встречается в 45-51% .Ротационный подвывих атланта встречается не только у детей, но и у взрослых, но может носить посттравматический характер. Следует отметить, что грубым повреждениям позвоночного столба, а также переломам костей свода черепа посвящено немало публикаций.

По данным статистики повреждения выявляются у 10% новорожденных. Однако тем повреждениям, которые не носят особо тяжелый характер, но все же значительно нарушающим функционирование, как ЦНС, так и всего организма, уделено не так много внимания, встречаются они в 78% случаев(Viola M. Frymann, Д.О., 1998)[13]. Также происходят ликвородинамические нарушения, обусловленные натальным повреждением сфено – базилярного симфиза.

Согласно ежегодным данным отечественных исследователей, поступление детей с остро возникшей патологией шейного отдела позвоночника в хирургические стационары — очень частое событие, не уступающее компрессионным переломам грудных и поясничных локализаций. Эта патология чаще всего сводится к диагнозам ротационный подвывих атланта, болезнь Гризеля или шейный миозит.

По данным крупных иностранных специализированных центров пациенты, требующие оперативного лечения, составляют 1-2 ребенка с истинной травмой и 4-9 с атланто-аксиальным блокированием в год.

Ротационный подвывих первого шейного позвонка условно можно разделить на атланто-окципитальную и атланто-аксиальную дислокации.

1. Атланто-окципитальную дислокацию зачастую не выявляют. Заболевание встречается примерно у 1% пациентов с повреждениями шейного отдела, на аутопсии в результате летального повреждения шейного отдела его находят в 8-19% случаев. При бульбоцервикальной диссоциации могут быть нарушения функции нижних ЧМН, как с признаками повреждения спинного мозга, так и без них.

2. Атланто-аксиальная дислокация. В ее ротационном варианте неврологический дефицит наблюдается редко. Возможные проявления включают кривошею и ограничение подвижности шеи. В переднем ее варианте, у трети пациентов с такой патологией выявляют грубый неврологический дефицит, вплоть до летального исхода.

В данной статье мы предлагаем аппаратную методику закрытой коррекции первого шейного позвонка «AtlasPROfessional», авторами которой являются Елисеев Д.Н. и Ахметханов А.Г., проводимую на базе «Центра коррекции позвоночника «Атлант»». Ее плюсы: возможность проведения с 5 лет, низкий болевой синдром, минимальное вмешательство, низкая частота рецидивов, и высокий процент успешных коррекций.

Аппаратная методика «AtlasPROfessional». Улучшенная методика коррекции положение первого шейного позвонка, добавлены подготовительный период, включающий проработку паравертебральных мышц и подготовки позвоночника, и реабилитационный период, с использованием мягких остеопатических и мануальных техник и наблюдением пациента в течение года для проверки рецидивов. После каждой из проделанных процедур производятся диагностические пробы, дополненные манипуляцией функционального блока суставного генеза на кранио-цервикальном переходе.

Материалы и методы.

В проводимом нами исследовании участвовало 10 детей, в возрасте от 5 до 14 лет, как мужского, так и женского пола. У всех обследованных детей обнаружена патология – подвывих первого шейного позвонка. Всем пациентам была проведена коррекция атланта, с последующей проверкой положения атланта. Используемые нами методы исследования – мануальные методы диагностики (ротационно-флексионный тест), лучевые методы (в частности, МРТ), метод статистики. Результаты и обсуждение Процент тех, кому помогла методика 100%. (Именно произошла корректировка положения до нормы, и исчезновение симптомов расстройств). Процент рецидивов 10% (рецидивы были исправлены, с дальнейшей реабилитацией и наблюдением в течение года).

Заключение и выводы:

проведя эту работу, мы хотим не остановимся и хотим расширить круг исследования до 50 человек; этой работой мы хотим акцентировать внимание на проблеме ротационного подвывих первого шейного позвонка, и доказать действенность и эффективность аппаратной методики коррекции первого шейного позвонка «AtlasPROfessional», учитывая, что корректировка имеет малый процент рецедивов, которые коррелируются в течение 3-4 недель реабилитационными массажами.

Источник