- Гематома (скопление крови в мягких тканях)

- Гематома. Общая информация

- Как отличить гематому от обыкновенного синяка?

- КОГДА СТОИТ ЗАБИТЬ ТРЕВОГУ, ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ГЕМАТОМЫ

- ВИДЫ ГЕМАТОМ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

- Существует несколько классификаций гематом:

- Травмы головы

- Правила поведения

- Гематома головного мозга — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы гематомы головного мозга

- Патогенез гематомы головного мозга

- Классификация и стадии развития гематомы головного мозга

- Осложнения гематомы головного мозга

- Диагностика гематомы головного мозга

- Лечение гематомы головного мозга

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Прогноз. Профилактика

Гематома (скопление крови в мягких тканях)

По цвету гематома может быть разной – от ярко-красной до фиолетовой, чаще всего она неоднородна – края ее более темные, синеватого оттенка, а внутри гематома красная.

Ниже в статье вы найдете причины заболевания; врачей, которые его лечат; необходимые лечебные процедуры для лечения; а также общую информацию о заболевании его локализации, особенностях диагностики заболеваний и лечения их. Тем не менее, советуем проконсультироваться с врачом, ибо самолечение в 90% чревато переходом болезни в хроническую стадию с крайне неприятными осложнениями

Гематома. Общая информация

Гематома – состояние, характеризующееся скоплением жидкой или свернувшейся крови внутри тела, которое возникает в результате разрыва сосудов и локализуется в мягких тканях. По размеру гематомы могут быть небольшими, а могут сдавливать мягкие ткани и расположенные рядом органы. Гематомы образуются под кожей, слизистыми оболочками, в толще мышц, в стенке внутренних органов, в головном мозгу.

При лечении Гематомы врачи клиники БИОСС используют как проверенные временем, так и самые новые разработки и авторские методики.

В нашей клинике работают лучшие врачи в Москве, имеющие большой опыт в лечении Гематомы

Существует несколько классификаций гематом:

Как отличить гематому от обыкновенного синяка?

Существуют определенные признаки гематомы, которые позволяют отличить ее от обыкновенного поверхностного синяка:

- в области гематомы возникает резкая боль;

- появляется опухоль в месте травмы;

- мышцы перестают нормально функционировать, и происходит ограничение подвижности;

- местно повышается температура, то есть кожа становится на ощупь горячей.

КОГДА СТОИТ ЗАБИТЬ ТРЕВОГУ, ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ГЕМАТОМЫ

Гематома дает свои симптомы и признаки почти сразу же после повреждения.

- Во-первых, кожа в месте гематомы резко болезненна.

- Через короткий промежуток времени место повреждения начинает отекать, опухоль может значительно распространяться и мешать движению (например, при гематоме на щиколотке отек может быть таким, что нельзя самостоятельно передвигаться, наступать на пораженную ногу).

- После отека стремительно краснеет место кровоизлияния. Пациенты чувствуют внутреннее напряжение в области гематомы, она твердая на ощупь.

По цвету гематома может быть разной – от ярко-красной до фиолетовой, чаще всего она неоднородна – края ее более темные, синеватого оттенка, а внутри гематома красная.

ВИДЫ ГЕМАТОМ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Есть несколько подходов к классификации гематом.

Гематомы различают в зависимости от:

- характера кровотечения – они бывают артериальными, венозными и смешанными;

- локализации – подкожные, внутримышечные, внутричерепные и т.д.;

- клинических признаков – осумкованные, пульсирующие, простые.

Кроме этого, выделяют в лечении ситуативные гематомы, которые требуют особенного подхода, например, гематомы при родах, гематомы во время беременности и т.д.

Артериальная гематома – это гематома, которая содержит в полости артериальную кровь. Как правило, такие гематомы ярко красные, они часто бывают разлитыми – с большим распространением на поверхности. Венозная гематома возникает при сдавлении и нарушении целостности вены. По цвету эти гематомы синевато-фиолетового цвета, они малоподвижны, тверды на ощупь. Наиболее частые гематомы – смешанные, когда в полость выходит и артериальная, и венозная кровь.

Подкожная гематома образуется под слоем кожи и похожа больше на синяк. Образовываться они могут как из-за травм, так и из-за различных заболеваний – туберкулеза, сифилиса, скарлатины, красной волчанки. Часто такие гематомы образуются у лиц, страдающих гемофилией. При малейшем повреждении сосуда у них возникают пятна на коже. Подкожные гематомы могут быть трех степеней.

При гематоме легкой степени ее признаки возникают пролонгировано – приблизительно через сутки после травмы, при этом она абсолютно не мешает функционированию того органа, на котором она появилась. Болезненные ощущения слабые, а иногда и вовсе не возникают. Если гематома ничем не осложнена, то она проходит самостоятельно без какого-либо лечения. Гематома средней степени образуется через три-четыре часа. При этом гематома может частично нарушать работу органа, на котором она возникла. Вокруг такой гематомы образуется легкая припухлость и отек мягких тканей. На место гематомы нужно приложить холод, давящую повязку и обратиться в медицинское учреждение. Гематома тяжелой степени может возникнуть при серьезной травме. При этом наличие гематомы нарушает работу органов. Образуется кровоизлияние быстро – буквально через час на месте повреждения можно заметить синее пятно. Чаще всего это подкожная гематома, которая видна невооруженным глазом. С течением времени гематома усиливается и может стать внутримышечной. В этом случае пациент будет ощущать онемение и болезненность в мышцах. Такая гематома требует обязательного осмотра врача и назначения дальнейшего лечения. Если гематому не лечить, то это может нанести серьезный вред организму человека.

Внутримышечная гематома характеризуется скоплением крови в мышцах. При этом пациент чувствует значительную болезненность в области повреждения. Функция мышцы нарушается. Для того, чтобы вылечить такую гематому, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Возможно, понадобится хирургическое вскрытие гематомы, дренирование полости.

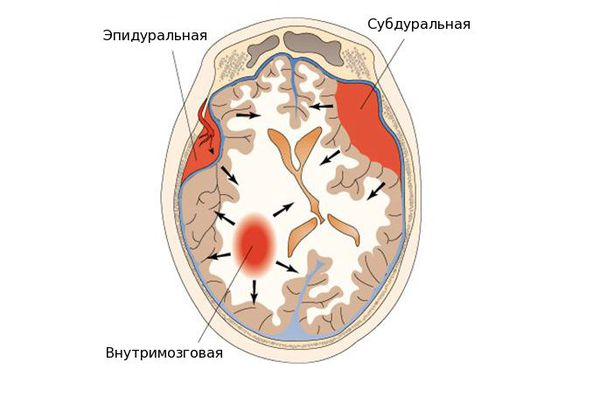

Внутричерепные гематомы бывают нескольких видов – эпидуральные, внутримозговые, субдуральные, внутрижелудочковые.

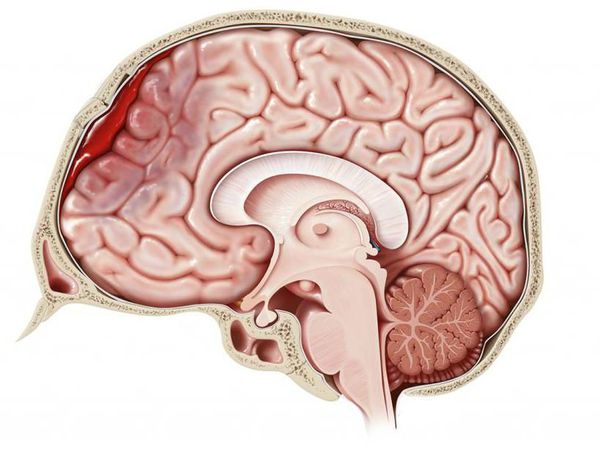

Эпидуральные гематомы – это скопление крови между мозговой оболочкой и костью черепа. Чаще всего такие гематомы возникают возле виска, их развитие связано с травматическим моментом (ударом об камень, ударом по голове тупым предметом). При эпидуральной гематоме чаще всего страдает артерия, поэтому такая гематома является еще и артериальной. В месте разрыва быстро скапливается до ста пятидесяти миллилитров крови. Появление такой гематомы приводит к сдавлению головного мозга. При этом пациент теряет кратковременно сознание, а потом приходит в сознание, но чувствует головную боль, слабость, рвоту. После нескольких часов улучшения происходит резкое ухудшение. В зависимости от размера гематомы, может быстро наступить состояние коматоза. Сердечные сокращения урежаются, давление падает, глаза перестают реагировать на раздражители (кроме зрачков). При диагностировании такой гематомы назначается экстренная операция по устранению ее.

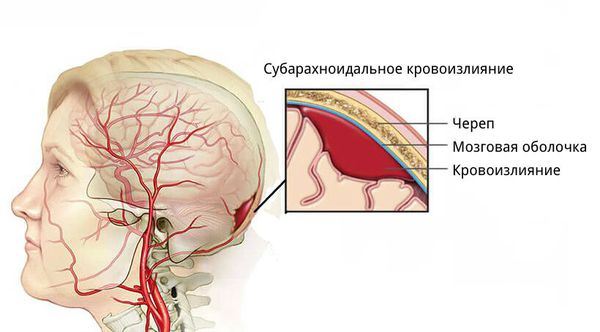

Субдуральные гематомы – это кровоизлияния между паутинной и твердой оболочками мозга.

В таких гематомах собирается венозная кровь, поэтому они являются еще и венозными. Довольно часто такие гематомы бывают двусторонними – первая возникает в месте удара, а вторая – противоудара. Эти гематомы имеют большую площадь, нежели эпидуральные, могут иногда содержать до трехсот миллилитров крови. При наличии такой гематомы кризисные явления у пациента могут нарастать в течение двух суток – возникает гемипарез, сбои в дыхании, эпилепсия, брадикардия. Лечение такой гематомы хирургическое, состоит в иссечении самой гематомы, восстановлении целостности кости и ревизии мозга. В некоторых случаях накладывается дренаж.

Внутримозговая гематома весьма сложна для диагностики. Кровоизлияние может происходить медленно, нарастая в объеме день изо дня. Постепенно появляются и симптомы внутримозговой гематомы. В некоторых случаях непосредственный кровоподтек может появиться через определенное время после травмы. Симптомы такого кровоизлияния зависят от того, в каком месте оно произошло – могут быть нарушения слуха, речи, зрения, потери сознания, расстройства памяти, потеря чувствительности или наоборот, гиперчувствительность. Чаще всего такая гематома лечится специальными препаратами, которые помогают ей рассосаться. Их применяют в том случае, если объем излитой крови менее тридцати миллилитров. В ином случае может понадобиться операция.

Внутрижелудочковая гематома возникает в том случае, если кровоизлияние происходит в желудочки головного мозга. Лечение такой гематомы зависит от ее размеров. Если консервативно вылечить такую гематому невозможно, то прибегают к оперативному вмешательству.

Существует несколько классификаций гематом:

С учетом локализации: подкожные, подслизистые, подфасциальные, межмышечные гематомы и пр. Кроме того, выделяют гематомы, которые локализуются в области внутренних органов, а также в полости черепа.

С учетом отношения к сосуду: непульсирующие и пульсирующие гематомы.

С учетом состояния крови в области поражения: свежие (несвернувшиеся), свернувшиеся, инфицированные, нагноившиеся гематомы.

С учетом клинических признаков: диффузные, ограниченные и осумкованные гематомы.

В отдельную группу также следует выделить внутричерепные гематомы (субдуральные, эпидуральные, внутрижелудочковые, внутримозговые и субарахноидальные кровоизлияния), которые по клиническим признакам, особенностям течения и возможным последствиям для жизни пациента отличаются от всех остальных видов гематом.

Источник

Травмы головы

Правила поведения

Травмы головы. Оказание первой помощи

Травмы головы являются одними из наиболее тяжелых повреждений, которые пострадавшие могут получить в результате происшествий. Очень часто они (особенно ранения волосистой части головы) сопровождаются значительным кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего на месте происшествия.

Травмы головы часто сопровождаются нарушением функции головного мозга. Для черепно-мозговой травмы характерны бледность, общая слабость, сонливость, головная боль, головокружение и потеря сознания. Пострадавший может быть в сознании, но при этом не помнит обстоятельств травмы и событий, ей предшествующих. Более тяжелое повреждение мозга сопровождается длительной потерей сознания, параличами конечностей. Переломы костей черепа могут сопровождаться, кроме того, следующими признаками: выделение бесцветной или кровянистой жидкости из ушей, носа; кровоподтеки вокруг глаз.

Первая помощь при травме головы будет заключаться в остановке кровотечения, вызове скорой медицинской помощи и контроле состояния пострадавшего.

Если пострадавший находится без сознания, следует придать ему устойчивое боковое положение, которое уменьшает вероятность западения языка и сводит к минимуму возможность попадания рвотных масс или крови в дыхательные пути.

При наличии раны и кровотечения надо выполнить прямое давление на рану, при необходимости – наложить повязку.

В случае, если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения целостности костей черепа, необходимо обложить края раны бинтами и только после этого накладывать повязку. При нахождении в ране инородного предмета нужно зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку. Извлекать инородный предмет запрещено.

Особенности ранений волосистой части головы

Кровотечения при ранениях волосистой части головы, как правило, очень обильные, и не могут остановиться самостоятельно. Для остановки кровотечения из волосистой части головы необходимо выполнить прямое давление на рану и наложить давящую повязку.

Источник

Гематома головного мозга — симптомы и лечение

Что такое гематома головного мозга? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Яковлева Д. В., нейрохирурга со стажем в 10 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

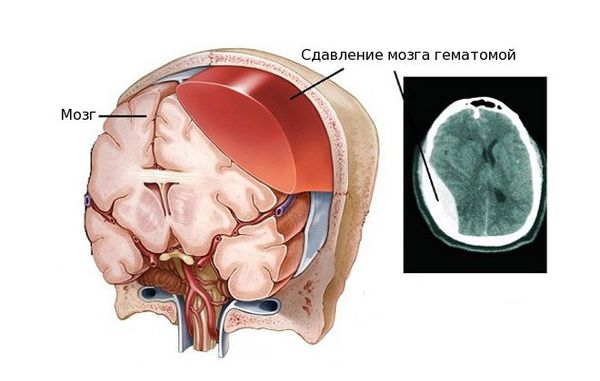

Гематома головного мозга — это грозное патологическое состояние, при котором кровь изливается из повреждённого сосуда внутрь черепной коробки. Скапливаясь во внутричерепном пространстве или в веществе головного мозга, кровь сдавливает мозг и повреждает его. Стремительно появляются и прогрессируют неврологические симптомы, столь же быстро, а иногда и молниеносно, гематома приводит к угнетению сознания, вплоть до комы. Данное состояние является тяжёлым и зачастую угрожает жизни, поэтому требует своевременной диагностики и лечения [1] .

Согласно зарубежным источникам:

- ежегодно инсульт головного мозга с формированием гематомы случается у 2400 человек из 1 млн жителей западных развитых стран ;

- из них более 700 человек ежегодно погибает;

- менее половины из этих 2400 человек восстанавливаются и способны полноценно обслуживать себя [11] .

Причины развития гематомы головного мозга:

- Основная — артериальная гипертензия и атеросклеротическая болезнь[2] . Риск инсульта с формированием гематомы среди пациентов с артериальной гипертензией составляет 60 %;

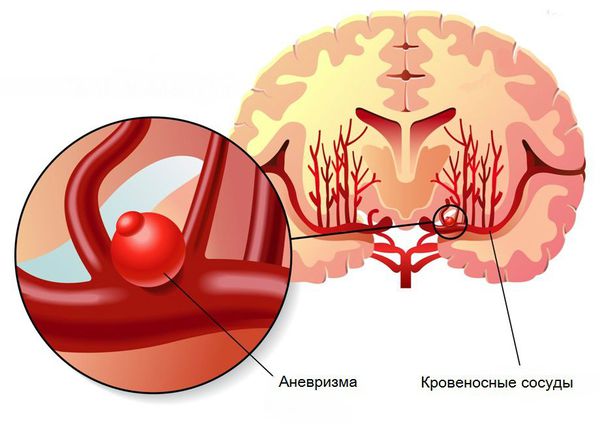

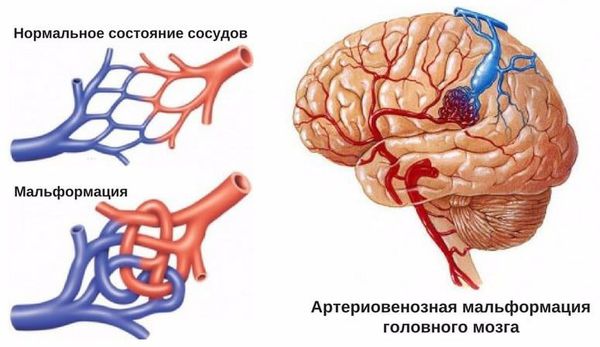

- Пороки развития сосудов головного мозга. К ним относят аневризму (выпячивание стенок мозговых артерий) и артериовенозную мальформацию (патологическое переплетение артерий и вен).

- Опухоли головного мозга, воспалительные заболевания сосудов, нарушения свёртывающей системы крови с повышением кровоточивости.

- Препараты, повышающие кровоточивость: антикоагулянты, антиагреганты и фибринолитики. Эти медикаменты назначают пациентам со склонностью к образованию тромбов и после тяжёлых шунтирующих операций. Приём лекарств необходим, но риск развития гематомы головного мозга при этом возрастает.

- Черепно-мозговые травмы. Гематомы возникают в 55 % всех случаев черепно-мозговых травм и являются причиной 2/3 смертей при данных повреждениях [12] . Травмы мозга — одна из самых частых причин смерти в развитых странах. По статистике они находятся на третьем месте после летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии [7] .

Причины развития гематом головного мозга зависят от возраста пациента:

- у детей — пороки развития сосудов головного мозга и болезни системы крови [3] ;

- у молодых взрослых — артериальная гипертензия, алкогольная и наркотическая интоксикации;

- у лиц среднего и пожилого возраста — артериальная гипертензия, опухоли головного мозга, артериовенозные мальформации и аневризмы.

Симптомы гематомы головного мозга

Гематома головного мозга проявляется различными способами. Симптомы делятся на две группы:

1. Общемозговые — головная боль, головокружение, тошнота или рвота. Вызваны значительным повышением внутричерепного давления.

2. Очаговые — слабость в руке или ноге, нарушение зрения или движений глаз и др. Напрямую зависят от расположения гематомы.

Симптомы острой нетравматической гематомы:

- интенсивная головная боль, вызванная физической нагрузкой, эмоциональным перенапряжением, повышенным артериальным давлением [3] ;

- тошнота, рвота;

- нарушение речи;

- слабость в руке или ноге;

- асимметрия лица;

- крайне важные и тяжёлые признаки — судороги, кратковременная потеря или стойкое угнетение сознания, кома;

- пульсирующий шум в голове, нарушение координации или зрения, икота.

Патогенез гематомы головного мозга

К кровоизлиянию могут приводить травмы и различные заболевания. Однако при патологии всегда повреждается кровеносный сосуд и внутри или снаружи от вещества головного мозга скапливается кровь, для которой в норме нет места. Она сдавливает головной мозг и повреждает его отделы.

При внутримозговом кровоизлиянии гематома может формироваться в больших полушариях головного мозга и мозжечке. Расположение влияет на клиническую картину и косвенно указывает на причину кровоизлияния:

- гематомы, вызванные повышенным артериальным давлением, располагаются в глубоких отделах полушарий головного мозга вблизи таламуса или в мозжечке;

- более поверхностно локализованы гематомы, связанные с разрывом аневризм головного мозга, амилоидной ангиопатией (заболеванием мелких сосудов мозга), длительным приёмом препаратов, влияющих на свёртываемость крови, кавернозной ангиомой (сосудистой опухолью) или кровоизлиянием в опухоль;

- для артериовенозных мальформаций характерно расположение гематомы под корой головного мозга, а также прорыв крови в полость между мозговыми оболочками.

Классификация и стадии развития гематомы головного мозга

Все гематомы головного мозга подразделяются на две группы:

- нетравматические, или спонтанные;

- травматические, возникшие при травме.

По локализации во внутричерепном пространстве выделяют:

- эпидуральные гематомы — располагаются между внутренней поверхностью костей черепа и твёрдой мозговой оболочкой;

- субдуральные — локализованы между твёрдой мозговой оболочкой и веществом головного мозга;

- внутримозговые гематомы — залегают в веществе головного мозга.

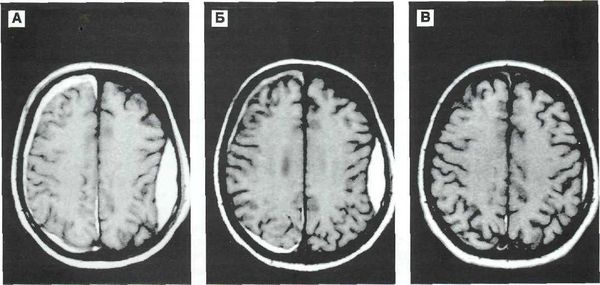

По срокам давности гематомы головного мозга подразделяются на три типа:

- острые — обнаружены в течение трёх суток после возникновения;

- подострые — выявлены через 3-21 день после травмы;

- хронические — после травмы и появления гематомы прошло более 21 дня.

Врач может определить приблизительный возраст гематомы по снимкам компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ). От срока давности зависит выбор методов лечения.

По глубине расположения гематомы делятся на два вида:

- поверхностные (подкорковые);

- глубокие (в центральных отделах полушария).

Внутримозговые кровоизлияния, приводящие к гематомам, разделяют на две группы:

- первичные, вызванные артериальной гипертензией (70-90 % всех внутримозговых гематом) [9] ;

- вторичные, связанные с нарушениями свёртываемости крови, сосудистой патологией и кровоизлиянием в опухоль.

Существует два механизма развития кровоизлияния:

- излившаяся кровь расслаивает вещество головного мозга и формирует полость с жидкой средой и кровяными свёртками;

- кровь пропитывает вещество мозга, перемешиваясь с ним.

Осложнения гематомы головного мозга

Внутричерепная гематома как частое последствие черепно-мозговых травм вызывает ряд нарушений, связанных с работой мозга. Так как череп является замкнутой жёсткой костной структурой, он не способен растягиваться и увеличиваться в объёме. Поэтому образовавшееся внутри черепной коробки скопление крови давит на головной мозг, спинномозговую жидкость и сосуды головного мозга, вытесняя и занимая их место. Именно из-за этого состояние пациента осложняется ещё сильнее [4] [5] .

Вне зависимости от того, вызвана гематома травмой или заболеванием, проявление патологии схожее. Гематома вызывает следующие нарушения:

- Двигательные и чувствительные нарушения, например в ногах и руках. Возникают вследствие ограниченного проведения нервных импульсов.

- Гибель клеток мозга и отёк в результате сдавления сосудов головного мозга, ухудшения кровоснабжения и оттока крови.

- Смещение участков головного мозга.

- Повышение внутричерепного давления.

- Нарушение движения спинномозговой жидкости внутри черепа.

- Самое опасное последствие — вклинение ствола головного мозга в большое затылочное отверстие. Это приводит к остановке дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Все вышеперечисленные процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Последствия различаются в зависимости от объёма гематомы, расположения, наличия прорыва крови в желудочковую систему, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и других факторов. В самом худшем варианте — это смерть.

Часто после травмы головы с повреждением сосудов гематома развивается в течение трёх часов. Однако известны случаи отсроченных гематом, возникших через 72 часа. Невозможно точно указать время, когда гематома начнёт ухудшать состояние пациента, так как это зависит от её объёма. Малые гематомы, расположенные вне зон, регулирующих деятельность мышц и органов чувств, могут остаться незамеченными без проведения КТ и МРТ исследований.

Диагностика гематомы головного мозга

Как правило, пациенты или их родственники (если пациент находится в бессознательном состоянии) сперва сталкиваются не с неврологом или нейрохирургом, а с врачом скорой помощи, общей практики или терапевтом. Врач предполагает наличие внутричерепного кровоизлияния на основании состояния пациента, жалоб и сведений, полученных от него и сопровождающих лиц. В некоторых случаях определить гематому оказывается сложной задачей, и дальнейшую диагностику проводят врач-невролог или нейрохирург.

Для определения степени поражения головного мозга невролог и нейрохирург проводят оценку неврологического статуса (осмотр, проверка рефлексов). После этого подбирается тактика лечения.

Для подтверждения или опровержения гематомы, определения её расположения, сроков появления, размеров, степени сдавления головного мозга применяют методы нейровизуализации:

- Бесконтрастная компьютерная томография (КТ) — достоверный способ диагностики острых гематом головного мозга. КТ позволяет распознать гематому, её объём, воздействие на различные структуры головного мозга. На основании снимков КТ нейрохирург определяет тактику и объём оперативного вмешательства. Большинство стационаров, особенно оказывающих экстренную помощь, оснащены КТ аппаратами. Однако в хронической стадии и при пороках сосудов головного мозга без кровоизлияния КТ может не предоставить врачу нужной информации. В этих случаях применяют МРТ [8] .

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет более подробно рассмотреть мягкотканные структуры. Поэтому в случае затруднений при диагностике, несмотря на проведённое КТ исследование, врач может назначить МРТ.

- Церебральная ангиография (золотой стандарт визуализации аневризм головного мозга [10] ), магнитно-резонансная ангиография (МРА) или КТ-ангиография дополняют МРТ исследования для определения патологии сосудов головного мозга. Преимущество КТ-ангиографии — возможность получить 3D-модель сосудов головного мозга и определить расположение относительно сосудистых или костных структур.

Ранее для диагностики широко применяли люмбальную пункцию. Однако этот метод имеет существенные недостатки и постепенно вытесняется вышеперечисленными, хотя в лечебных учреждениях, не оснащённых КТ и МРТ аппаратурой, применяется до сих пор.

Лечение гематомы головного мозга

Выделяют два вида лечения: консервативное и хирургическое.

Консервативное лечение

Методы консервативного (медикаментозного) лечения нормализуют жизненные функции организма:

- поддерживают артериальное давление на необходимом уровне: так, чтобы кровоснабжение головного мозга сохранялось, но объём гематомы при этом не увеличивался;

- воздействуют на свёртывающую систему крови;

- предотвращают и устраняют отёки;

- укрепляют сосудистую стенку.

Это крайне важный и ответственный этап лечения. Все мероприятия проводит врач, глубоко анализируя патогенетические процессы в организме человека. Многие методы основаны на лабораторных данных. Консервативную терапию ни в коей мере не могут контролировать или регулировать родственники либо сочувствующие лица из-за отсутствия у них этих знаний. Например снижение давления при гипотензивной терапии не должно быть резким. Его понижают до уровня, который не совпадает с показателями нормы для здорового человека. Давление поддерживают в определённых пределах: оно не должно быть слишком высоким, но и слишком низким. Это позволяет снизить риск продолжения кровоизлияния и сохранить адекватное кровенаполнение головного мозга для его защиты от вторичного повреждения из-за кислородного голодания.

Консервативные методы применяют для лечения в следующих случаях:

- гематомы небольших размеров и не оказывают значительного давления на мозг;

- гематомы не вызывают смещение структур головного мозга, грубого угнетения сознания, сопровождаются умеренными неврологическими нарушениями.

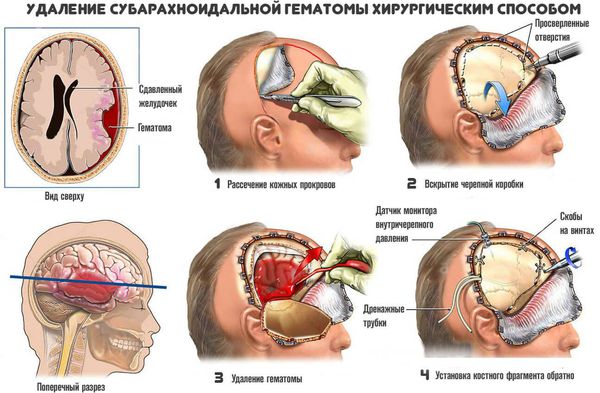

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение заключается в механическом удалении гематомы. В результате прекращается давление гематомы на мозг.

Применяют несколько методов хирургичекого удаления внутримозговых гематом:

- Пункционный метод — выкачивание жидкой части гематомы (аспирация) через отверстие. Однако удалить всю гематому таким способом невозможно, так как обычно она на 80 % состоит из кровяных сгустков, а жидкий компонент составляет 20 % и меньше. Метод применяют только при тяжёлой форме заболевания для спасения жизни. Если после операции состояние пациента не улучшается, то используют радикальные методы удаления.

- Открытый метод — традиционный способ удаления гематомы путем создания отверстия в костной ткани черепа (трепанации), рассечения участка мозга (энцефалотомии) и аспирации отсосом как жидкой крови, так и её сгустков. Метод позволяет полностью удалить гематому. Однако сопровождается дополнительной хирургической травмой мозга, что приводит к нарастанию отёка, усилению смещения и деформации структур мозга и нередко вызывает повторное кровоизлияние.

- Эндоскопический метод — перспективная технология удаления внутримозговых гематом. Совмещает низкую травматичность пункционного метода с возможностью полного удаления гематомы. Но метод можно применять только при условии прозрачности среды в зоне операции. Например, при кровотечении проведение операции затруднено, а часто и невозможно.

- Стереотаксический метод — проводят при помощи специальных инструментов, погружённых в головной мозг через отверстие диаметром 5–10 мм. Особенность метода — перенос координат гематомы с помощью компьютерной томографии или рентгенографии. Технология уменьшила летальность глубоких гематом на 22 % в сравнении с консервативными методами лечения. Однако в 10-16 % случаев возможны повторные кровоизлияния в первые несколько суток после операции.

- Нейронавигационный метод — применяют нейронавигационные системы: ОртiсаI Тracking System «Radionics Inc» Compass Cygnus PFS System, «Compass» Vectorvision ВrаinLАВ. Метод с высокой точностью определяет расположение гематомы. Технология особенно эффективна при очагах в функционально значимых зонах мозга. Её широкое применение пока невозможно из-за высокой стоимости оборудования и ограниченного опыта операций у врачей [13] .

Тактика оперативного вмешательства, его объём, меры для устранения сдавления головного мозга, сроки проведения операции и многое другое зависят от конкретной ситуации. Решение принимает врач-нейрохирург на основании состояния пациента, лабораторных данных и КТ/МРТ снимков.

Прогноз. Профилактика

Гематома головного мозга — это результат патологических изменений в организме, которые формируются постепенно под влияние различных причин. Поэтому прогноз в каждом конкретном случае будет различаться [3] .

Исход во многом зависит от объёма и расположения гематомы. Быстрое ухудшение состояния с угнетением сознания является негативным признаком. Согласно зарубежным источникам, гематомы головного мозга в 55 % случаев приводят к значительному ухудшению состояния пациента и смерти [6] . Поэтому очень важно незамедлительно доставить пациента в специализированный стационар и оказать медицинскую помощь.

После выздоровления могут остаться последствия повреждения мозговой ткани: слабость в руке или ноге, когнитивные расстройства (нарушение мышления, памяти, снижение критики к своему состоянию и поведению).

Профилактика заболевания заключается в здоровом образе жизни в любом возрасте и внимательном отношении к своему состоянию в случае уже имеющихся болезней. Нередко пациенты с артериальной гипертензией не посещают кардиолога и терапевта, не контролируют уровень давления и показатели крови. Пациенты с сахарным диабетом зачастую игнорируют рекомендации эндокринолога, способствуя ухудшению своего состояния. Конечно, длительный приём препаратов и соблюдение диеты могут быть психологическим испытанием для человека, но это важный шаг к сохранению своего здоровья.

Источник