Первая помощь при почечной недостаточности острой

1. Острой почечной недостаточностью называют быстрое ухудшение почечной функции с задержкой продуктов азотистого обмена, что проявляется острым подъемом уровня сывороточного креатинина и азота мочевины крови. Проведение повторных лабораторных анализов позволяет подтвердить диагноз и удостовериться в том, что ухудшение состояния является острым (т.е. наступило в течение нескольких дней или недель).

Изучение анамнеза, данных физикального обследования и клиники заболевания служит ключом к определению этиологии острой почечной недостаточности. В анамнезе могут содержаться указания на прием или введение нефротоксичных веществ (аминогликозиды, контрастные препараты), аллергическую реакцию на лекарственные вещества (метициллин, ампициллин, диуретики). Необходимо также исключить сердечно-сосудистую патологию как причину ОПН.

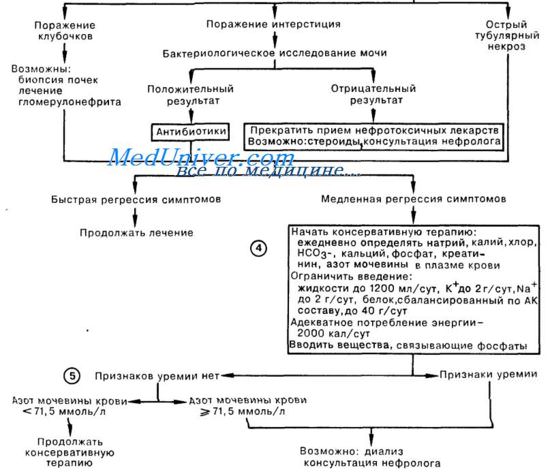

2. Исключив преренальную олигурию, необходимо провести ультразвуковое исследование почек в поисках признаков препятствия оттоку мочи. Причиной увеличения размеров почек может быть обструкция мочевыводящих путей, острый гломерулонефрит, острый интерстициальный нефрит или окклюзия почечной вены.

3. В отсутствие признаков постренальной обструкции дальнейший поиск причин острой почечной недостаточности включает в себя исследование осадка мочи. Обнаружение протеи-нурии высокой степени, эритроцитов (Эр), эритроцитарных циллиндров (ЭЦ) с высокой степенью вероятности говорит о поражении клубочков; для уточнения диагноза обычно требуется консультация нефролога и, возможно, биопсия почки.

Незначительная протеинурия, лейкоцитурия и лейкоцитарные цилиндры в моче свидетельствуют о вовлечении интерстиция почек вследствие инфекции или аллергического интерстициального нефрита; уточнить диагноз можно по результатам бактериологического исследования мочи либо при обнаружении эозинофилов в моче. Для острого тубулярного некроза наиболее характерно обнаружение небольшого количества белка, клеток канальцевого эпителия и зернистых цилиндров; нередко при ОТН в моче не определяется сколько-нибудь значимых изменений.

Подобные результаты анализа осадка мочи в сочетании с сепсисом, шоком, указаниями на контакт с нефротоксинами, окраской мочи (миоглобин или гемоглобин) служат подтверждением диагноза острого тубулярного некроза.

4. Хотя в первую очередь проводится лечение основного заболевания, ведение больного с острой почечной недостаточностью любой этиологии требует внимания к возможным последствиям ухудшения почечной функции. Проводимая консервативная терапия требует ограничения вводимой жидкости, натрия, калия (Na+—2 г/сут, К+—2 г/сут, жидкость—1200 мл/сут).

Для того чтобы уменьшить образование продуктов азотистого распада, следует ввести ограничение потребления белка (до 40 г/сут легко усвояемого, сбалансированного по АК составу белка) с адекватным поступлением калорий для снижения катаболического эффекта. Лечение часто встречающейся гиперфосфатемии заключается во введении связывающих препаратов (например, гидроксида алюминия). У больных, получающих большие дозы глюкозы (при усиленном питании), несмотря на наличие острой почечной недостаточности, встречается гипофосфатемия.

5. Целью консервативного лечения острой почечной недостаточности является минимизация патологической симптоматики на фоне ухудшающейся функции почек. При выраженной острой почечной недостаточности уремия и/или осложнения уремии (например, гиперкалиемия, выраженный метаболический ацидоз, перикардит, перегрузка объемом) требуют принятия энергичных лечебных мер. Выбор метода диализной терапии, частота процедур, а также время начала диализа диктуются клинической картиной (см. «Неотложный диализ», «Перитонеальный диализ»).

Источник

Первая помощь при почечной недостаточности острой

Лечение острой почечной недостаточности в первом периоде заключается в проведении профилактических мероприятий: лечение причины, вызвавшей острую почечную недостаточность; устранение общих и местных гемодинамических нарушений.

Во втором периоде острой почечной недостаточности — лечение, по существу, носит симптоматический характер, так как после возникновения олигурии — анурии фактически не имеется средств каузальной терапии. Лечебные мероприятия направлены на терапию развивающейся уремии и включают в себя оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи. В этом периоде врач должен предупредить или устранить состояния, угрожающие жизни больного и определить сроки направления больного на методы внепочечного очищения.

Наиболее угрожаемым из этих состояний является нарастание калия — возможна внезапная остановка сердца. В этом же периоде врач должен позаботиться о регуляции водного баланса (опасность гипергидратации) и кислотно-основного равновесия,

Медикаментозная терапия гиперкалиемии приемлема при умеренном повышении калия в крови (5,2-6,5 ммоль/л), при высокой же гиперкалиемии (больше 6,5 ммоль/л) она может служить лишь методом подготовки больного к гемодиализу.

Большинство больных с острой почечной недостаточностью нуждаются в оказании специализированной медицинской помощи — проведение гемодиализа.

Показания к гемодиализу

| Клинические | Биохимические |

| 1. Нарушение ЦНС (сонливость, возбуждение, прекоматозное состояние и кома) 2. Уремический отек легких 3. Нарушения сердечной деятельности в связи с гиперкалиемией 4. Выделительный гастрит и энтероколит | 1. Содержание в крови мочевины более 40 ммоль/л 2. Высокая гиперкалиемия — более 6,5 ммоль/л 3. Декомпенсированный метаболический ацидоз |

Показаниями к гемодиализу служат клинические и биохимические критерии.

В период восстановления основным состоянием, требующим интенсивной терапии, является гипокалиемия, которая также как и гиперкалиемия, может вызвать внезапную остановку сердца.

При выраженном дефиците калия (менее 3,0 ммоль/л) восполнение его за счет изменения пищевого режима оказывается недостаточным. В этих случаях наиболее целесообразным является внутривенное введение калия в виде 1% раствора (не более 200,0 мл раствора одновременно) в количестве 4-6 грамм хлористого калия в сутки, с последующей коррекцией по содержанию калия в крови.

Источник

Острая почечная недостаточность

Острая почечная недостаточность — это резкое внезапное нарушение всех внутрипочечных процессов: гемо- и гидродинамики, клубочковой фильтрации, канальцевой секреции и реабсорбции, в результате чего нарушается гомеостаз и развиваются гиперазотемия, глубокие нарушения водно-электролитного обмена, ацидоз, артериальная гипертензия, анемия. Важнейшим условием успешного лечения больных с острой почечной недостаточностью является ранняя ее диагностика, которую проводят с учетом полиэтиологии этого заболевания. Условно выделяют следующие этиологические факторы острой почечной недостаточности:

В клиническом течении острой почечной недостаточности различают несколько стадий:

Диагностика острой почечной недостаточности , начиная со II стадии, никаких затруднений не вызывает и базируется на клинических проявлениях и данных лабораторных, биохимических и рентгенологических исследований, позволяющих оценить глубину и динамику почечных нарушений и поражения всех органов и систем. Важнейшая задача клиницистов любого профиля — диагностировать I стадию острой почечной недостаточности.

Травматический и геморрагический шок характеризуются классической клиникой, описанной еще Н.И. Пироговым. При ожоговом шоке больные кричат от боли, наблюдаются массивная плазмопотеря, сгущение крови, токсикоз. При гемотрансфузионном шоке появляются боль в поясничной области, озноб, субиктеричность склер и кожи, развивается внутрисосудистый гемолиз.

Для бактериемического (бактериотоксического) шока характерны потрясающие ознобы, гектическая лихорадка и профузный пот, высокий лейкоцитоз.

При анафилактическом шоке появляются кожный зуд, высыпания, покашливание, бронхоспазм, снижается артериальное давление, в крови обнаруживают эозинофилию.

Массивная потеря жидкости и электролитов вызывает обезвоживание, внеклеточную дегидратацию, гипокалиемию, судороги.

Нефротоксикозы проявляются обильной рвотой, болью в животе, поносами, появлением черной каймы на деснах. Развивается клиника острого гастроэнтероколита. В моче обнаруживают клетки дистрофически измененного канальцевого эпителия.

Острый двусторонний пиелонефрит характеризуется потрясающими ознобами, высоким лейкоцитозом, гектической лихорадкой, интенсивной ноющей болью в поясничной области, дизурией, лейкоцитурией, бактериурией.

При остром гломерулонефрите возникает боль в поясничной области, отмечаются гематурия (выщелоченные эритроциты), цилиндрурия, протеинурия и диспротеинурия, развивается гипертензивный синдром, отеки.

Клиника септического аборта сходна с таковой при бактериемическом шоке. Кроме того, возникают схваткообразная боль в животе, признаки ДВС-синдрома, причем наблюдается отличительная особенность — поражаются кожные сосуды (некротические участки в области крыльев и спинки носа, губ, щек, мочек ушей, ногтевых фаланг), у большинства женщин развивается маточное кровотечение.

При остром уростазе (субренальиые этиологические факторы острой почечной недостаточности) первым и кардинальным признаком является почечная колика.

В начальной стадии острой почечной недостаточности назначают следующий комплекс неотложных лечебных мероприятий:

Ранняя диагностика острой почечной недостаточности и адекватные неотложные мероприятия, осуществленные в начальной ее стадии, в 25 — 30 % случаев приостанавливают дальнейшее развитие острой почечной недостаточности. Если этого не удается достичь и острая почечная недостаточность прогрессирует, показано применение методов внепочечного очищения крови.

Источник

Острая почечная недостаточность

Острая почечная недостаточность – это потенциально обратимое, внезапно наступившее выраженное нарушение или прекращение функции почек. Характерно нарушение всех почечных функций (секреторной, выделительной и фильтрационной), выраженные изменения водно-электролитного баланса, быстро нарастающая азотемия. Диагностика осуществляется по данным клинических и биохимических анализов крови и мочи, а также инструментальных исследований мочевыделительной системы. Лечение зависит от стадии ОПН, включает симптоматическую терапию, методы экстракорпоральной гемокоррекции, поддержание оптимального артериального давления и диуреза.

МКБ-10

Общие сведения

Острая почечная недостаточность – внезапно развивающееся полиэтиологическое состояние, которое характеризуется серьезными нарушениями функции почек и представляет угрозу для жизни пациента. Патология может провоцироваться заболеваниями мочевыделительной системы, нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы, эндогенными и экзогенными токсическими воздействиями, другими факторами. Распространенность патологии составляет 150-200 случаев на 1 млн. населения. Пожилые люди страдают в 5 раз чаще лиц молодого и среднего возраста. В половине случаев ОПН требуется гемодиализ.

Причины

Преренальная (гемодинамическая) острая почечная недостаточность возникает вследствие острого нарушения гемодинамики, может развиваться при состояниях, которые сопровождаются снижением сердечного выброса (при тромбоэмболии легочной артерии, сердечной недостаточности, аритмии, тампонаде сердца, кардиогенном шоке). Нередко причиной становится уменьшение количества внеклеточной жидкости (при диарее, дегидратации, острой кровопотере, ожогах, асците, вызванном циррозом печени). Может формироваться вследствие выраженной вазодилатации при бактериотоксическом или анафилактическом шоке.

Ренальная (паренхиматозная) ОПН провоцируется токсическим или ишемическим поражением почечной паренхимы, реже — воспалительным процессом в почках. Возникает при воздействии на почечную паренхиму удобрений, ядовитых грибов, солей меди, кадмия, урана и ртути. Развивается при бесконтрольном приеме нефротоксичных медикаментов (противоопухолевые препараты, ряд антибиотиков и сульфаниламидов). Рентгенконстрастные вещества и перечисленные препараты, назначенные в обычной дозировке, могут стать причиной ренальной ОПН у больных с нарушением функции почек.

Кроме того, данная форма ОПН наблюдается при циркуляции в крови большого количества миоглобина и гемоглобина (при выраженной макрогемаглобинурии, переливании несовместимой крови, длительном сдавлении тканей при травме, наркотической и алкогольной коме). Реже развитие ренальной ОПН обусловлено воспалительным заболеванием почек.

Постренальная (обструктивная) ОПН формируется при остро возникшей обструкции мочевыводящих путей. Наблюдается при механическом нарушении пассажа мочи при двухсторонней обтурации мочеточников камнями. Реже возникает при опухолях предстательной железы, мочевого пузыря и мочеточников, туберкулезном поражении, уретритах и периуретритах, дистрофических поражениях забрюшинной клетчатки.

При тяжелых сочетанных травмах и обширных хирургических вмешательствах патология вызывается несколькими факторами (шок, сепсис, переливание крови, лечение нефротоксичными препаратами).

Симптомы ОПН

Выделяют четыре фазы острой почечной недостаточности:начальная, олигоанурическая, диуретическая, выздоровления. На начальной стадии состояние пациента определяется основным заболеванием. Клинически эта фаза обычно не выявляется из-за отсутствия характерных симптомов. Циркуляторный коллапс имеет очень малую продолжительность, поэтому проходит незамеченным. Неспецифичные симптомы ОПН (сонливость, тошнота, отсутствие аппетита, слабость) замаскированы проявлениями основного заболевания, травмы или отравления.

На олигоанурической стадии анурия возникает редко. Количество отделяемой мочи — менее 500 мл в сутки. Характерна выраженная протеинурия, азотемия, гиперфосфатемия, гиперкалиемия, гипернатиемия, метаболический ацидоз. Отмечается понос, тошнота, рвота. При отеке легкого вследствие гипергидратации появляется одышка и влажные хрипы. Больной заторможен, сонлив, может впасть в кому. Нередко развивается перикардит, уремический гастроэнтероколит, осложняющийся кровотечениями. Пациент подвержен инфекции вследствие снижения иммунитета. Возможен панкреатит, стоматит паротит, пневмония, сепсис.

Олигоанурическая фаза ОПН развивается в течение первых трех суток после воздействия, обычно длится 10-14 дней. Позднее развитие олигоанурической фазы считается прогностически неблагоприятным признаком. Период олигурии может укорачиваться до нескольких часов или удлиняться до 6-8 недель. Продолжительная олигурия чаще возникает у пожилых пациентов с сопутствующей сосудистой патологией. При продолжительности фазы более месяца необходимо провести дифференциальную диагностику для исключения прогрессирующего гломерулонефрита, почечного васкулита, окклюзии почечной артерии, диффузного некроза коры почек.

Длительность диуретической фазы составляет около двух недель. Суточный диурез постепенно увеличивается и достигает 2-5 литров. Отмечается постепенное восстановление водно-электролитного баланса. Возможна гипокалиемия вследствие значительных потерь калия с мочой. В фазе восстановления происходит дальнейшая нормализация почечных функций, занимающая от 6 месяцев до 1 года.

Осложнения

Выраженность нарушений, характерных для почечной недостаточности (задержка жидкости, азотемия, нарушение водно-электролитного баланса) зависит от состояния катаболизма и наличия олигурии. При тяжелой олигурии отмечается снижение уровня клубочковой фильтрации, существенно уменьшается выделение электролитов, воды и продуктов азотного обмена, что приводит к более выраженным изменениям состава крови.

При олигурии увеличивается риск развития водной и солевой сверхнагрузки. Гиперкалиемия вызвана недостаточным выведением калия при сохраняющемся уровне его высвобождения из тканей. У больных, не страдающих олигурией, уровень калия составляет 0,3-0,5 ммоль/сут. Более выраженная гиперкалиемия у таких пациентов может говорить об экзогенной (переливание крови, лекарственные препараты, наличие в рационе продуктов, богатых калием) или энодгенной (гемолиз, деструкция тканей) калиевой нагрузке.

Первые симптомы гиперкалиемии появляются, когда уровень калия превышает 6,0-6,5 ммоль/л. Больные жалуются на мышечную слабость. В некоторых случаях развивается вялый тетрапарез. Отмечаются изменения ЭКГ. Снижается амплитуда зубцов P, увеличивается интервал P-R, развивается брадикардия. Значительное повышение концентрации калия может вызвать остановку сердца. На первых двух стадиях ОПН наблюдаются гипокальциемия, гиперфосфатемия, слабо выраженная гипермагниемия.

Следствием выраженной азотемии является угнетение эритропоэза. Развивается нормоцитарная нормохромная анемия. Угнетение иммунитета способствует возникновению инфекционных заболеваний у 30-70% пациентов с острой почечной недостаточностью. Присоединение инфекции утяжеляет течение заболевания и нередко становится причиной смерти больного. Выявляется воспаление в области послеоперационных ран, страдает полость рта, дыхательная система, мочевыводящие пути. Частым осложнением ОПН является сепсис.

Отмечается сонливость, спутанность сознания, дезориентация, заторможенность, чередующаяся с периодами возбуждения. Периферическая нейропатия чаще возникает у пожилых пациентов. При ОПН может развиться застойная сердечная недостаточность, аритмия, перикардит, артериальная гипертензия. Больных беспокоит ощущение дискомфорта в брюшной полости, тошнота, рвота, потеря аппетита. В тяжелых случаях наблюдается уремический гастроэнтероколит, часто осложняющийся кровотечениями.

Диагностика

Основным маркером острой почечной недостаточности является повышение калия и азотистых соединений в крови на фоне значительного уменьшения количества выделяемой организмом мочи вплоть до состояния анурии. Количество суточной мочи и концентрационную способность почек оценивают по результатам пробы Зимницкого. Важное значение имеет мониторинг таких показателей биохимии крови, как мочевина, креатинин и электролиты, что позволяет судить о тяжести ОПН и эффективности проводимых лечебных мероприятий.

Главной задачей в диагностике ОПН является определение ее формы. Для этого проводится УЗИ почек и сонография мочевого пузыря, которые дают возможность выявить или же исключить обструкцию мочевыводящих путей. В некоторых случаях выполняется двусторонняя катетеризация лоханок. Если при этом оба катетера свободно прошли в лоханки, но выделение мочи по ним не наблюдается, можно с уверенностью исключить постренальную форму ОПН. При необходимости оценить почечный кровоток проводят УЗДГ сосудов почек. Подозрение на канальцевый некроз, острый гломерулонефрит или системное заболевание является показанием для биопсии почки.

Лечение ОПН

В начальной фазе терапия направлена, прежде всего, на устранение причины, которая вызвала нарушение функции почек. При шоке необходимо восполнить объем циркулирующей крови и нормализовать артериальное давление. При отравлении нефротоксинами больным промывают желудок и кишечник. Применение в практической урологии таких современных методов лечения как экстракорпоральная гемокоррекция позволяет быстро очистить организм от токсинов, которые стали причиной развития ОПН. С этой целью проводят гемосорбцию и плазмаферез. При наличии обструкции восстанавливают нормальный пассаж мочи. Для этого осуществляют удаление камней из почек и мочеточников, оперативное устранение стриктур мочеточников и удаление опухолей.

В фазе олигурии для стимуляции диуреза больному назначают фуросемид и осмотические диуретики. Для уменьшения вазоконстрикции почечных сосудов вводят допамин. Определяя объем вводимой жидкости, кроме потерь при мочеиспускании, рвоте и опорожнении кишечника, необходимо учитывать потери при потоотделении и дыхании. Пациента переводят на безбелковую диету, ограничивают поступление калия с пищей. Проводится дренирование ран, удаление участков некроза. При выборе дозы антибиотиков следует учитывать тяжесть поражения почек.

Гемодиализ назначается при повышении уровня мочевины до 24 ммоль/л, калия – до 7 ммоль/л. Показанием к гемодиализу являются симптомы уремии, ацидоз и гипергидратация. В настоящее время для предупреждения осложнений, возникающих вследствие нарушений метаболизма, врачи-нефрологи все чаще проводят ранний и профилактический гемодиализ.

Прогноз и профилактика

Летальность в первую очередь зависит от тяжести патологического состояния, ставшего причиной развития ОПН. На исход заболевания влияет возраст больного, степень нарушения функции почек, наличие осложнений. У выживших пациентов почечные функции восстанавливаются полностью в 35-40% случаев, частично – в 10-15% случаев. 1-3% больных необходим постоянный гемодиализ. Профилактика заключается в своевременном лечении заболеваний и предупреждении состояний, которые могут спровоцировать ОПН.

Источник