- Первая помощь при плеврит

- Первая помощь при плеврит

- Плеврит

- Что такое плеврит

- Симптомы плеврита

- Сухой плеврит

- Плеврит — это заразно?

- Экссудативный плеврит

- Лечение плеврита

- Сколько времени лежат в больнице с плевритом?

- Лечение сухого плеврита

- Лечение экссудативного плеврита

- Плеврит — симптом рака?

- Оперативное лечение

- Физиотерапия

- Осложнения плеврита

- Кто подвержен риску эмпиемы плевры?

- Диагностика плеврита

- Плевральная пункция

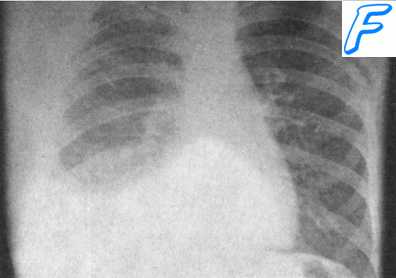

- Лучевые методы исследования

- Причины плеврита

- Анатомия плевры и патогенез нарушений в плевральной полости

- Какие состояния приводят к плевриту?

- Классификация

- Прогноз и профилактика

- Профилактика плеврита

- Заключение

Первая помощь при плеврит

Плеврит – различные в этиологическом отношении воспалительные поражения серозной оболочки, окружающей легкие. Плеврит сопровождается болями в грудной клетке, одышкой, кашлем, слабостью, повышением температуры, аускультативными феноменами (шумом трения плевры, ослаблением дыхания). Диагностика плеврита осуществляется с помощью рентгенографии (-скопии) грудной клетки, УЗИ плевральной полости, плевральной пункции, диагностической торакоскопии. Лечение может включать консервативную терапию (антибиотики, НПВС, ЛФК, физиотерапию), проведение серии лечебных пункций или дренирования плевральной полости, хирургическую тактику (плевродез, плеврэктомию).

Плеврит – воспаление висцерального (легочного) и париетального (пристеночного) листков плевры. Плеврит может сопровождаться накоплением выпота в плевральной полости (экссудативный плеврит) или же протекать с образованием на поверхности воспаленных плевральных листков фибринозных наложений (фибринозный или сухой плеврит). Диагноз «плеврит» ставится 5-10% всех больных, находящихся на лечении в терапевтических стационарах. Плевриты могут отягощать течение различных заболеваний в пульмонологии, фтизиатрии, кардиологии, ревматологии, онкологии. Статистически чаще плеврит диагностируется у мужчин среднего и пожилого возраста.

Причины и механизм развития плеврита

Зачастую плеврит не является самостоятельной патологией, а сопровождает ряд заболеваний легких и других органов. По причинам возникновения плевриты делятся на инфекционные и неинфекционные (асептические).

Причинами плевритов инфекционной этиологии служат:

• бактериальные инфекции (стафилококк, пневмококк, грамотрицательная флора и др.);

• грибковые инфекции (кандидоз, бластомикоз, кокцидиоидоз);

• вирусные, паразитарные (амебиаз, эхинококкоз), микоплазменные инфекции;

• туберкулезная инфекция (выявляется у 20% пациентов с плевритом);

• сифилис, сыпной и брюшной тифы, бруцеллез, туляремия;

• хирургические вмешательства и травмы грудной клетки;

Плевриты неинфекционной этиологии вызывают:

• злокачественные опухоли плевры (мезотелиома плевры), метастазы в плевру при раке легкого, раке молочной железы, лимфомы, опухоли яичников и др. (у 25% пациентов с плевритом);

• диффузные поражения соединительной ткани (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия, ревматизм, системный васкулит и др.);

• ТЭЛА, инфаркт легкого, инфаркт миокарда;

• прочие причины (геморрагические диатезы, лейкозы, панкреатит и т. д.).

Механизм развития плевритов различной этиологии имеет свою специфику. Возбудители инфекционных плевритов непосредственно воздействуют на плевральную полость, проникая в нее различными путями. Контактный, лимфогенный или гематогенный пути проникновения возможны из субплеврально расположенных источников инфекции (при абсцессе, пневмонии, бронхоэктатической болезни, нагноившейся кисте, туберкулезе). Прямое попадание микроорганизмов в плевральную полость происходит при нарушении целостности грудной клетки (при ранениях, травмах, оперативных вмешательствах).

Плевриты могут развиваться в результате повышения проницаемости лимфатических и кровеносных сосудов при системных васкулитах, опухолевых процессах, остром панкреатите; нарушения оттока лимфы; снижения общей и местной реактивности организма.

Незначительное количество экссудата может обратно всасываться плеврой, оставляя на ее поверхности фибриновый слой. Так происходит формирование сухого (фибринозного) плеврита. Если образование и накопление выпота в плевральной полости превышает скорость и возможность его оттока, то развивается экссудативный плеврит.

Острая фаза плевритов характеризуется воспалительным отеком и клеточной инфильтрацией листков плевры, скоплением экссудата в плевральной полости. При рассасывании жидкой части экссудата на поверхности плевры могут образовываться шварты — фибринозные плевральные наложения, ведущие к частичному или полному плевросклерозу (облитерации плевральной полости).

Классификация плевритов

Наиболее часто в клинической практике используется классификация плевритов, предложенная в 1984 г. профессором СПбГМУ Н.В. Путовым.

По этиологии:

• инфекционные (по инфекционному возбудителю – пневмококковый, стафилококковый, туберкулезный и др. плевриты)

• неинфекционные (с обозначением заболевания, приводящего к развитию плеврита – рак легкого, ревматизм и т. д.)

• идиопатические (неясной этиологии)

По наличию и характеру экссудата:

• экссудативные (плевриты с серозным, серозно-фибринозным, гнойным, гнилостным, геморрагическим, холестериновым, эозинофильным, хилезным, смешанным выпотом)

• фибринозные (сухие)

По течению воспаления:

• острые

• подострые

• хронические

По локализации выпота:

• диффузные

• осумкованные или ограниченные (пристеночный, верхушечный, диафрагмальный, костодиафрагмальный, междолевой, парамедиастинальный).

Симптомы плевритов

Сухой плеврит

Как правило, являясь вторичным процессом, осложнением или синдромом других заболеваний, симптомы плеврита могу превалировать, маскируя основную патологию. Клиника сухого плеврита характеризуется колющими болями в грудной клетке, усиливающимися при кашле, дыхании и движении. Пациент вынужден принимать положение, лежа на больном боку, для ограничения подвижности грудной клетки. Дыхание поверхностное, щадящее, пораженная половина грудной клетки заметно отстает при дыхательных движениях. Характерным симптомом сухого плеврита является выслушиваемый при аускультации шум трения плевры, ослабленное дыхание в зоне фибринозных плевральных наложений. Температура тела иногда повышается до субфебрильных значений, течение плеврита может сопровождаться ознобами, ночным потом, слабостью.

Диафрагмальные сухие плевриты имеют специфическую клинику: боли в подреберье, грудной клетке и брюшной полости, метеоризм, икота, напряжение мышц брюшного пресса.

Развитие фибринозного плеврита зависит от основного заболевания. У ряда пациентов проявления сухого плеврита проходят спустя 2-3 недели, однако, возможны рецидивы. При туберкулезе течение плеврита длительное, нередко сопровождающееся выпотеванием экссудата в плевральную полость.

Экссудативный плеврит

Начало плевральной экссудации сопровождает тупая боль в пораженном боку, рефлекторно возникающий мучительный сухой кашель, отставание соответствующей половины грудной клетки в дыхании, шум трения плевры. По мере скапливания экссудата боль сменяется ощущением тяжести в боку, нарастающей одышкой, умеренным цианозом, сглаживанием межреберных промежутков. Для экссудативного плеврита характерна общая симптоматика: слабость, фебрильная температура тела (при эмпиеме плевры – с ознобами), потеря аппетита, потливость. При осумкованном парамедиастинальном плеврите наблюдается дисфагия, осиплость голоса, отеки лица и шеи. При серозном плеврите, вызванном бронхогенной формой рака, нередко наблюдается кровохарканье. Плевриты, вызванные системной красной волчанкой, часто сочетаются с перикардитами, поражениями почек и суставов. Метастатические плевриты характеризуются медленным накоплением экссудата и протекают малосимптомно.

Большое количество экссудата ведет к смещению средостения в противоположную сторону, нарушениям со стороны внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы (значительному уменьшению глубины дыхания, его учащению, развитию компенсаторной тахикардии, снижению АД).

Осложнения плеврита

Исход плеврита во многом зависит от его этиологии. В случаях упорного течения плеврита в дальнейшем не исключено развитие спаечного процесса в полости плевры, заращение междолевых щелей и плевральных полостей, образование массивных шварт, утолщение плевральных листков, развитие плевросклероза и дыхательной недостаточности, ограничение подвижности купола диафрагмы.

Диагностика плеврита

Наряду с клиническими проявлениями экссудативного плеврита при осмотре пациента выявляется асимметрия грудной клетки, выбухание межреберных промежутков на соответствующей половине грудной клетки, отставание пораженной стороны при дыхании. Перкуторный звук над экссудатом притуплен, бронхофония и голосовое дрожание ослаблены, дыхание слабое или не выслушивается. Верхняя граница выпота определяется перкуторно, при рентгенографии легких или при помощи УЗИ плевральной полости.

При проведении плевральной пункции получают жидкость, характер и объем которой зависит от причины плеврита. Цитологическое и бактериологическое исследование плеврального экссудата позволяет выяснить этиологию плеврита. Плевральный выпот характеризуется относительной плотностью выше 1018-1020, многообразием клеточных элементов, положительной реакцией Ривольта.

В крови определяются повышение СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение значений серомукоидов, сиаловых кислот, фибрина.

Для уточнения причины плеврита проводится торакоскопия с биопсией плевры.

Лечение плеврита

Лечебные мероприятия при плеврите направлены на устранение этиологического фактора и облегчение симптоматики. При плевритах, вызванных пневмонией, назначается антибиотикотерапия. Ревматические плевриты лечатся нестероидными противовоспалительными препаратами, глюкокортикостероидами. При туберкулезных плевритах лечение проводится фтизиатром и заключается в специфической терапии рифампицином, изониазидом и стрептомицином на протяжении нескольких месяцев.

С симптоматической целью показано назначение анальгетиков, мочегонных, сердечно-сосудистых средств, после рассасывания выпота — физиотерапии и лечебной физкультуры.

При экссудативном плеврите с большим количеством выпота прибегают к его эвакуации путем проведения плевральной пункции (торакоцентеза) или дренирования. Одномоментно рекомендуется эвакуировать не более 1-1,5 л экссудата во избежание сердечно-сосудистых осложнений (вследствие резкого расправления легкого и обратного смещения средостения). При гнойных плевритах проводится промывание плевральной полости антисептическими растворами. По показаниям внутриплеврально вводятся антибиотики, ферменты, гидрокортизон и т. д.

С целью лечения рецидивирующих экссудативных плевритов проводят плевродез (введение в плевральную полость талька или химиопрепаратов для склеивания листков плевры).

В лечении сухого плеврита помимо этиологического лечения пациентам показан покой. Для облегчения болевого синдрома назначаются горчичники, банки, согревающие компрессы и тугое бинтование грудной клетки. С целью подавления кашля назначают прием кодеина, дионина (этилморфина гидрохлорида). В лечении сухого плеврита эффективны противовоспалительные средства: ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и др. После нормализации самочувствия и показателей крови пациенту с сухим плевритом назначают дыхательную гимнастику для профилактики сращений в полости плевры.

Для лечения хронического гнойного плеврита прибегают к хирургическому вмешательству – плеврэктомии с декорткацией легкого. При развитии плеврита в результате неоперабельного поражения плевры или легкого злокачественной опухолью по показаниям проводят паллиативную плеврэктомию.

Прогноз и профилактика плевритов

Малое количество экссудата может рассасываться самостоятельно. Прекращение экссудации после устранения основного заболевания происходит в течение 2-4 недель.

После эвакуации жидкости (в случае инфекционных плевритов, в т. ч. туберкулезной этиологии) возможно упорное течение с повторным скоплением выпота в полости плевры. Плевриты, вызванные онкологическими причинами, имеют прогрессирующее течение и неблагоприятный исход. Неблагоприятным течением отличается гнойный плеврит.

Пациенты, перенесшие плеврит, находятся на диспансерном наблюдении на протяжении 2-3 лет. Рекомендуется исключение профессиональных вредностей, витаминизированное и высококалорийное питание, исключение простудного фактора и переохлаждений.

В профилактике плевритов ведущая роль принадлежит предупреждению и лечению основных заболеваний, приводящих к их развитию: острой пневмонии, туберкулеза, ревматизма, а также повышению сопротивляемости организма по отношению к различным инфекциям.

Меры первой помощи при плеврите:

При плеврите необходимо провести эвакуацию скапливаемой жидкости в плевральной полости, дабы устранить механическое воздействие на легкие, из-за чего возникают расстройства дыхания и кровообращения.

При сильных болях внутримышечно или внутривенно вводят 2-4 мл 50% раствора анальгина или 5 мл баралгина с 1-2 мл 1% раствора димедрола; при очень сильных болях — 1 мл 2% раствора промедола с димедролом. Больные госпитализируются в терапевтическое или пульмонологическое отделение.

Источник

Первая помощь при плеврит

Массивный эксудативный плеврит возникает при накоплении значительного количества жидкости в плевральной полости и вызывает сдавление легкого с последующим развитием признаков ОДН.

Этиология. Основным фактором в развитии и накоплении эксудата в плевральной полости является повреждение кровеносных и лимфатических сосудов кортикального и субкортикального слоя легких с повышением их проницаемости и усилением пропо-тевания плазмы крови и тканевой жидкости через плевру. При данном патологическом состоянии процессы эксудации преобладают над процессами всасывания. Наиболее часто встречаются плевриты инфекционной этиологии.

В основе инфекционных плевритов выделяют 3 фактора:

• наличие очага инфекции,

• изменение местной и общей тканевой реактивности,

• наличие неизмененной плевры с сохранением свободной плевральной полости.

Патогенез. Возникает вентиляционная недостаточность констриктивного типа.

Клиника складывается из следующих симптомов:

1. Общие и местные проявления основного заболевания.

2. Общие и местные проявления самого плеврита.

К общим проявлениям плеврита относятся: подъем температуры, появление симптомов интоксикации, нарастание признаков ОДН.

К местным проявлениям плеврита относятся: боль в боку колющего характера, сменяющаяся ощущением тяжести и полноты на стороне поражения по мере накопления эксудата; симптомы накопления жидкости в плевральной полости.

Больной довольно часто занимает вынужденное положение — лежит на больном боку. Помимо признаков ОДН, отмечается сухой, непродуктивный кашель, умеренный акроцианоз, компенсаторная тахикардия. При объективном исследовании отмечается отставание больной стороны грудной клетки при дыхании; межреберные промежутки расширены и несколько сглажены, голосовое дрожание ослаблено или отсутствует, притупление перкуторного звука, при аускультации — ослабление или отсутствие дыхательных шумов в области тупости.

Неотложная помощь. Пункция плевральной полости на стороне поражения в 8—9 межреберье между задней аксиллярной и лопаточной линиями. При необходимости — симптоматическая терапия. Лечение основного заболевания.

Источник

Плеврит

Плеврит — заболевание, при котором происходит воспаление плевральных листков. Чаще всего оно возникает на фоне других болезней легких, как, например, в случае пневмонии. Больные плевритом жалуются на боль в груди, одышку, кашель и общее недомогание. Плеврит в основном хорошо поддается лечению, но вызывает настороженность у врача, поскольку может сигнализировать о злокачественных опухолях легочной системы, туберкулезе и других серьезных заболеваниях. О всех вариантах течения болезни, ее причинах, методах лечения и возможных исходах читайте в нашем материале.

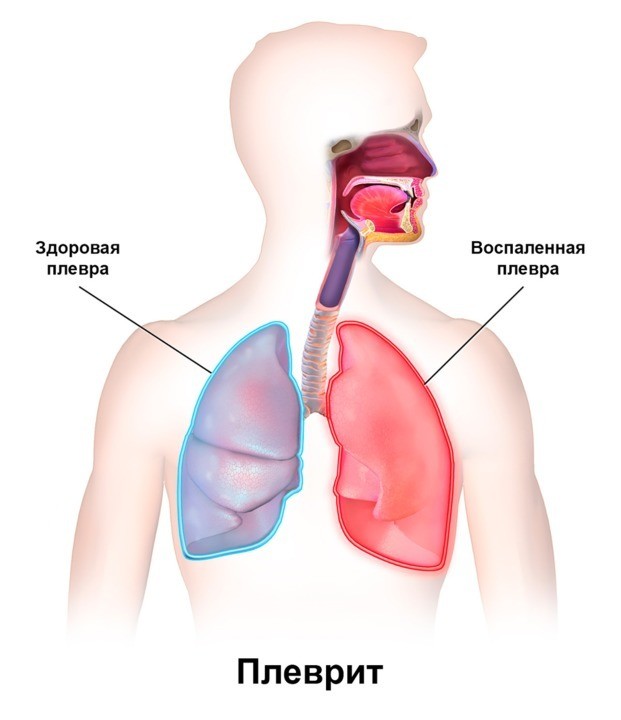

Что такое плеврит

Плеврит — патологический процесс, характеризующийся повреждением плевральных листков воспалительного (чаще) или иного характера (при опухолях). Нередко сопровождается накоплением патологической жидкости (экссудата) в плевральной полости. Плеврит является следствием различных процессов в легких, средостении, поддиафрагмальном пространстве, а также возникает при некоторых системных заболеваниях. В связи с этим в первую очередь проводится лечение основной (первичной) болезни, что приводит также и к разрешению плеврита.

Заболевание, несмотря на свой симптоматический характер, может представлять серьезную проблему в случае гнойного воспаления плевры (эмпиема) или патологического разрешения (образование спаек и шварт). Эти состояния даже могут потребовать оперативного вмешательства. По этой причине, а также потому, что плеврит требует тщательной диагностики опасных первичных патологий, практически всегда выполняется плевральная пункция — прокол грудной клетки с целью эвакуации патологического содержимого плевральной полости и его лабораторного исследования. Далее подробно будут рассмотрены все основные аспекты заболевания, в том числе угрожающие состояния и возможное инвазивное лечение.

- Лежать на больном боку. Данная мера снизит амплитуду экскурсий (разница окружности грудной клетки между вдохом и выдохом) грудной клетки при дыхании и уменьшит трение плевральных листков, что позволит снизить боль.

- Избегать резких движений.

- Говорить тише обычного.

- Бинтование грудной клетки также снижает ее подвижность, способствуя уменьшению боли.

- Для купирования боли применяют анальгетики. Для быстрого эффекта их обычно вводят внутримышечно.

Симптомы плеврита

Симптомы зависят от формы плеврита и выраженности патологических изменений в плевре. Основное различие в клинической картине определяет именно наличие или отсутствие экссудата в плевральной полости.

Сухой плеврит

Сухой плеврит, для которого не характерно накопление большого количества жидкости в плевральной полости, в первую очередь проявляется колющими болевыми ощущениями в грудной клетке. Боль обусловлена трением друг о друга воспаленных плевральных листков, в которых локализуется много нервных окончаний. Болевой синдром имеет следующие особенности:

- Односторонний характер — болит только пораженная сторона.

- Интенсивность боли увеличивается при глубоком дыхании, кашле, наклоне в здоровую сторону, громкой речи.

- Положение лежа на больном боку значительно облегчает боль.

Помимо болевого синдрома отмечают симптомы интоксикации:

- Слабость.

- Головная боль.

- Общее недомогание.

- Повышение температуры тела до 37-38°C.

При локализации процесса в области диафрагмы клиническую картину могут дополнять боли в верхней части живота, в области шеи, верхней части спины с пораженной стороны, а также расстройства пищеварения.

Плеврит — это заразно?

Инфекционные плевриты — одни из самых частых в структуре заболеваемости плевритами. Можно ли ими заразиться от больного человека, раз их вызывают бактерии, вирусы и микроскопические грибы? Ответ: нет. Патологический процесс локализуется в замкнутой плевральной полости, поэтому возбудитель не может ее покинуть, чтобы распространиться в окружающей среде и заразить кого-либо еще. Возможно заражение первичными инфекционными заболеваниями, которые вызывают плеврит, например туберкулезом.

Экссудативный плеврит

Симптомы при экссудативном плеврите обусловлены накоплением жидкости (экссудата) в плевральной полости. При этом возникают:

- Чувство давления и тяжести в грудной клетке.

- Непродуктивный (сухой) кашель.

- Как и при фибринозном плеврите, возникают симптомы интоксикации (слабость, температура, головная боль и т.д.).

- Одышка, интенсивность которой зависит от объема скопившейся жидкости.

- Иногда наблюдают побледнение кожных покровов, синюшный цвет губ, кончика носа, ушей, пальцев.

Экссудативный плеврит может появиться вслед за сухим. В этом случае характерно исчезновение болей в грудной клетке, на смену которым приходят затруднения в дыхании. Возможны и случаи развития экссудативных процессов сразу, без начального этапа в виде сухого плеврита.

При появлении указанной симптоматики необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Симптомы боли или тяжести в грудной клетки в сочетании с лихорадкой и кашлем — повод вызвать скорую помощь. Раннее лечение, особенно при инфекционных плевритах, значительно улучшает прогноз.

Лечение плеврита

Объем лечения при плевритах сильно варьирует и определяется причиной процесса, выраженностью клинической картины и формой заболевания. Непосредственно в отношении плевритов внимание уделяют симптоматической терапии, а также эвакуации выпота и санации плевральной полости при выраженной экссудации. Больных с острым плевритом, как правило, госпитализируют.

Сколько времени лежат в больнице с плевритом?

Срок лечения в стационаре зависит от тяжести основного заболевания. Если причина плеврита — пневмония, то чаще всего это срок около недели-полутора. Больные тяжелой пневмонией, туберкулезом или раком легкого могут оставаться на лечении дольше, вплоть до месяца и более. Иными словами, сроки очень вариабельны, как и причины плеврита.

Лечение сухого плеврита

Основное внимание уделяют первичному заболеванию, чаще всего таковым является пневмония. Обычно для ее терапии используют различные группы противомикробных препаратов: антибиотики, противовирусные и противогрибковые средства в зависимости от возбудителя. Успешное лечение приводит также и к разрешению плеврита.

Чтобы снизить интенсивность боли и уменьшить проявления интоксикационного синдрома, используют нестероидные противовоспалительные средства в форме таблеток, свечей или инъекций.

Лечение экссудативного плеврита

Как и в случае с сухим плевритом, в приоритете терапия основного заболевания. Помимо этого важное значение приобретает плевральная пункция. В контексте терапии неспецифических инфекционных плевритов эта процедура выполняется обязательно. При этом жидкость из плевральной полости удаляют, а затем иногда вводят антибактериальные средства.

При асептических и специфических инфекционных плевритах (туберкулезный плеврит) необходимость в лечебной пункции возникает при накоплении большого объема жидкости. Разово из плевральной полости удаляют не более 1,5 литров экссудата. Если выпот накапливается хронически, разгрузочные пункции проводят раз в неделю. Также в этом случае назначают диуретические средства и ограничивают питьевой режим.

Если в плевральной полости произошло нагноение, объем терапии увеличивают. Пункции выполняют ежедневно, удаляя при этом накопившийся экссудат, выполняя промывание антисептическими растворами и вводя антибактериальные средства. Иногда возникает необходимость в дренировании плевральной полости, что позволяет круглосуточно вводить и удалять из нее жидкость.

Плеврит — симптом рака?

Одна из частых причин асептических плевритов — метастазы в плевру и грудные лимфатические узлы. Причем плеврит в данной ситуации нередко становится первым симптомом, с которым онкологические больные обращаются за медицинской помощью. Метастазированием в органы грудной клетки характеризуются рак молочной железы, яичников, желудка, толстой кишки. Экссудацию может вызвать и первичный рак легкого, проросший в плевру. Однако раньше времени переживать не стоит — инфекционные плевриты вследствие пневмоний встречаются значительно чаще.

Оперативное лечение

К оперативному лечению (декортикации легкого) прибегают при развитии хронической эмпиемы плевры. Эта форма плеврита характеризуется образованием полости с гноем, который разрушает легкое и способствует образованию спаек и шварт в плевральной полости. Суть операции состоит в освобождении поверхности легкого от рубцовой ткани (спаек), а также удалении стенок абсцесса и части легкого, подвергшегося необратимым изменениям. Иногда при обширных процессах даже прибегают к удалению легкого целиком (пневмонэктомия).

Как уже упоминалось, для лечения плеврита необходимо добиться излечения основного заболевания. Экссудативный плеврит при карциноматозе и мезотелиоме плевры — следствие деструкции плевры продуктами распада опухоли. Названные патологии также часто требуют радикальных мер, таких как резекция легкого, иссечение плевры (плеврэктомия), пневмонэктомия.

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры находят применение при всех видах плеврита, а особенно — при экссудативном. Из наиболее распространенных:

- Индуктотермия (прогревание электромагнитным полем).

- Местные грязевые аппликации.

- Электрофорез.

- Ручной и вибрационный массаж.

- Ультразвуковое воздействие.

- Дыхательная гимнастика.

Указанные методики используют после стихания острых явлений. Главная цель — профилактика образования спаек, которые впоследствии могут стать причиной дыхательных нарушений.

Осложнения плеврита

Говоря об осложнениях плеврита, обращают внимание на острый гнойный плеврит и хроническую эмпиему плевры. Именно эти процессы чаще всего приводят к необратимым изменениям в плевральной полости. Наиболее распространенная причина гнойных плевритов — тяжелая пневмония и гнойные процессы в легком (абсцесс).

Гнойный экссудат, накапливающийся при данных вариантах плеврита, очень агрессивен по отношению к тканям. В результате действия гноя возможно расплавление стенок плевральной полости. Гной может попадать в плевральное пространство из легкого при формировании бронхоплеврального свища. Впоследствии свищ формируется с окружающей средой или подкожной клетчаткой грудной клетки как результат расплавления гноем близлежащих структур. Также окружающая гнойное скопление ткань подвергается процессам перестройки за счет образования соединительной ткани, что делает этот участок легкого и плевру афункциональными. Такое течение инфекционного процесса трудно поддается лечению и предполагает оперативное вмешательство. Больные быстро истощаются, теряют силы, ослабевает иммунитет — все это влечет за собой возрастающий риск летального исхода.

Длительное течение плеврита может привести к образованию спаечного процесса в плевральной полости, заращении междолевых щелей и способствовать, таким образом, возникновению дыхательной недостаточности.

Кто подвержен риску эмпиемы плевры?

При пневмонии выпот появляется очень часто, но обычно это небольшое количество экссудата, исчезающего самопроизвольно на фоне лечения основного заболевания. Однако иногда объем экссудата значительный и он может подвергаться инфицированию с образованием гноя, тогда развивается эмпиема плевры. Статистически осложнение намного чаще диагностируют, если есть следующие факторы риска:

Диагностика плеврита

Диагностика традиционно начинается с оценки жалоб больного и его осмотра. Обращают внимание на характер дыхания, его частоту, цвет кожных покровов. Оценивают симметричность движений грудной клетки, методом аускультации (выслушивания) и перкуссии (простукивания) определяют наличие/отсутствие жидкости в плевральной полости.

После объективного осмотра приступают к лабораторной и инструментальной диагностике. В перечень лабораторных исследований входит клинический и биохимический анализ крови, клинический анализ мочи, и, что самое важное, анализ плевральной жидкости.

Плевральная пункция

Плевральную жидкость получают посредством проведения плевральной пункции. Процедура практически всегда выполняется при плевритах, поэтому полезно знать, в чем она заключается и как выполняется. Осуществляется пункция следующим образом:

- Вначале определяют границу экссудата и его объем с помощью рентгена, УЗИ и физикального обследования (перкуссии).

- Далее намечают место пункции, обрабатывают антисептиком и обкалывают его раствором анестетика.

- После анестезии осуществляют прокол грудной клетки с помощью специального троакара до попадания в плевральную полость. Обычно место прокола намечают на спине немного выше поясницы на стороне поражения

- Шприцем забирают экссудат и вводят, при необходимости, лекарственные средства.

Образец жидкости исследуют визуально, изучают его физико-химические, микроскопические и микробиологические свойства. Полученные данные дают много информации о диагнозе.

Лучевые методы исследования

Лучевые методы исследования — неотъемлемая часть диагностика при любом плеврите. Обычно проводят:

- Ультразвуковое исследование (УЗИ). Очень информативный неинвазивный метод, не дающий при этом никакой лучевой нагрузки. Позволяет определить не только объем экссудата, но также и его характер (возможность отличить серозный от гнойного). Недостатком является затруднение в обнаружении выпота, если он находится за другими образованиями, в т.ч. костными.

- Флюорография. Метод является ориентировочным и низкочувствительным. Хорошо видны на рентгенограммах только довольно объемные скопления жидкости. Лучевая нагрузка относительно невысокая.

- Компьютерная томография (КТ). Считается одним из самых чувствительных и точных методов исследования. Позволяет диагностировать минимальные объемы жидкости в плевральной полости и характер этой жидкости. Помимо этого дает возможность определить основное заболевание, приведшее к экссудации. Из недостатков: высокая лучевая нагрузка и дороговизна исследования.

Причины плеврита

Для того, чтобы появилось понимание сути патологического процесса и его причин, необходимо для начала понять, что такое плевра и плевральная полость и какие функции они выполняют в организме.

Анатомия плевры и патогенез нарушений в плевральной полости

Плевра представляет собой гладкую эпителиальную выстилку, покрывающую изнутри поверхность грудной клетки, с которой переходит на легкие, покрывая и их. Таким образом, между легким и соответствующей ему половиной грудной клеткой формируется замкнутое пространство, ограниченное плеврой и называемое плевральной полостью. При этом таких полостей образуется две для каждого легкого — они не сообщаются друг с другом. Поэтому при плеврите с одной стороны воспаление не переходит на другую сторону.

Замкнутость плевральных мешков и другие анатомические особенности делают плевру и плевральную полость весьма защищенными от большинства внешних воздействий. В связи с этим инфицирование этих образований не возникает первично — патоген попадает в плевральную полость из других органов. Исключениями являются проникающие травмы грудной клетки и занесение инфекции в ходе медицинского вмешательства.

В плевральной полости в норме присутствует небольшое количество жидкости (около 2-3 мл), которая необходима для снижения трения во время дыхания. При плевритах объем этой жидкости может достигать нескольких литров, что приводит к расстройству дыхательной функции и сдавлению нервов и крупных сосудов, нарушает работу сердца, вызывает обезвоживание и потерю организмом ионов и белка.

Стоит отметить, что плевриты сопровождаются повреждением структуры плевральных листков, это и вызывает чрезмерную секрецию жидкости и/или нарушение ее обратного всасывания. В этом состоит отличие плеврита от симптоматического плеврального выпота. Последний также характеризуется скоплением жидкости в плевральном пространстве, но обусловлено оно не повреждением плевры, а нарушениями гемодинамики и/или состава крови (при сердечной недостаточности, циррозе печени). Состав жидкости также отличается и называется транссудатом.

Какие состояния приводят к плевриту?

В качестве причин инфекционного плеврита могут выступать следующие заболевания:

- Бактериальная пневмония.

- Туберкулез.

- Грибковые поражения легких.

- Паразитарные инфекции.

- Поддиафрагмальные или внутрипеченочные абсцессы.

- Травмы грудной клетки.

Асептические плевриты возникаю чаще всего по следующим причинам:

- Мезотелиома плевры — первичный рак плевры, который развивается у имеющих контакт с асбестом рабочих.

- Вторичное опухолевое поражение плевры метастазами опухолей.

- Острый панкреатит — вызывает асептический плеврит за счет повреждения плевры ферментами поджелудочной железы, проникающими в плевральную полость по лимфатическим сосудам.

- Тромбоэмболия легочной артерии — возникающая при этой патологии ишемия повышает проницаемость сосудов плевры, прилегающей к пораженному участку легкого, что приводит к процессу экссудации.

- Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидный артрит и др.) — образование плеврального выпота также связано с патологическим состоянием сосудов при этих заболеваниях.

- Уремия — способствует повышению проницаемости сосудов, в т.ч. плевральных, что и приводит к экссудации жидкости в плевральную полость.

Все перечисленные состояния могут стать причиной повреждения плевры, несмотря на разный патогенез этих повреждений. Таким образом, плеврит скорее является синдромом, нежели заболеванием.

Классификация

Знание принципов классификации позволит без труда определить причину, вид и тяжесть плеврита, лишь увидев диагноз. Наиболее распространенный вариант классификации представлен в таблице ниже.

| По этиологии |

|

| По наличию/отсутствию экссудата и клинической картине |

|

| По характеру экссудата |

|

| По течению |

|

| По типу распространения экссудата в плевральной полости |

|

Классификация по характеру экссудата дает очень много информации о заболевании. Например, фибринозный экссудат прогностически благоприятен и чаще всего самостоятельно рассасывается, хилезный говорит о патологии лимфатической системы, а геморрагический — о травматическом характере плеврита или тромбоэмболии легочной артерии.

Прогноз и профилактика

Прогноз при плевритах напрямую зависит от тяжести основного заболевания. Асептический плеврит при карциноматозе плевры может протекать относительно легко и без нагноения, но прогноз в целом неблагоприятный, так как присутствие метастазов в легком свидетельствует о запущенности опухолевого процесса другой локализации. В то же время инфекционный парапневмонический плеврит при пневмонии, казалось бы, представляет угрозу, так как может привести к необратимым изменениям плевральных листков за счет гнойного расплавления. Тем не менее чаще всего такие плевриты хорошо поддаются терапии и имеют благоприятный прогноз, так как внебольничные пневмонии при отсутствии тяжелых сопутствующих патологий характеризуются тем же. Таким образом, сложно дать какую-то конкретную прогностическую оценку плевриту в частности, вопрос прогноза рассматривается в совокупности с основным заболеванием.

Более однозначный прогноз можно предположить при эмпиеме плевры, поскольку это, как правило, далеко зашедший процесс, при котором имеют место тяжелые сопутствующие заболевания. Летальность при данном варианте патологии достигает 50%. Характерна инвалидизация больного и долгий реабилитационный период.

Профилактика плеврита

В отношении вопроса профилактики справедливо то же, что и для прогноза. То есть профилактика плевритов заключается в профилактике заболеваний, на фоне которых он возникает. Для каждого из таких заболеваний существуют специфические профилактические меры, но можно выделить и некоторые основные, общие моменты:

- Курение — фактор риска многих легочных патологий, которые часто являются причиной плевритов. Поэтому, если избавиться от этой привычки, риск плеврита станет меньше, снизятся и шансы возникновения легочных заболеваний.

- Вакцинация против распространенных возбудителей пневмонии, в частности пневмококка. Данная мера очень актуальна для людей с хроническими заболеваниями легких, у которых риск заболеть пневмонией выше, чем у других.

- Онконастороженность. Людям старше 45 лет необходимо ежегодно проходить скрининговые обследования с целью диагностики опухолей на ранней стадии. Метастазы в легкие, плевру — частый вариант метастазирования различных опухолей. Вместе с профилактикой опухоли предупреждаются и карциноматозные плевриты.

- Очень важно быть вакцинированным от туберкулеза. Туберкулезный плеврит — частое явление в структуре заболеваемости плевритами. Однократная вакцинация обязательно выполняется еще в роддоме, что предполагает формирование иммунитета, тем не менее во взрослом возрасте шанс заболеть присутствует. Особенно при наличии иммунодефицитов, хронических системных заболеваний и на работах с высокой частотой контактов с туберкулезными больными.

- Профилактика ОРВИ и гиповитаминозов также имеет значение. Рекомендуется избегать переохлаждения, включать в рацион витаминизированную пищу, регулярно практиковать физические нагрузки.

Вторичная профилактика (профилактика рецидивов) включает те же меры, что и первичная.

Заключение

Плеврит — поражение плевральных листков (чаще всего воспалительного характера), которое возникает на фоне других патологических процессов в легких. Процесс сопровождается пропотеванием жидкости в плевральную полость — экссудацией. Объем и характер экссудата определяют клиническую картину плеврита. Основные симптомы: боль на стороне поражения при движениях или чувство тяжести в грудной клетки и кашель с одышкой. Из специфического лечения особое место занимает плевральная пункция, которая также является и методом диагностики. Фактически плеврит можно охарактеризовать как синдром, сопровождающий другое, основное, заболевание. Поэтому и лечение, и прогноз, и профилактика по большей части полностью определяются первичной патологией.

Источник