- Доврачебная помощь при переломе ноги

- Первая помощь при переломе ноги

- Переломы крупных костей

- Оказание первой помощи при переломах конечностей

- Первая помощь при закрытом переломе

- Первая помощь при открытом переломе

- Травмы конечностей, иммобилизация

- Правила поведения

- Оказание первой помощи при переломах конечностей

- Первая помощь при закрытом переломе

- Первая помощь при открытом переломе

- Перелом голени — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Причины переломов голени

- Симптомы перелома голени

- Патогенез перелома голени

- Классификация и стадии развития перелома голени

- Осложнения перелома голени

- Местные, или локальные осложнения

- Общие, или системные осложнения

- Диагностика перелома голени

- Сбор анамнеза и осмотр

- Инструментальные методы диагностики

- Лабораторная диагностика

- Лечение перелома голени

- Консервативное лечение

- Хирургическое лечение

- Прогноз. Профилактика

- Реабилитация

Доврачебная помощь при переломе ноги

Перелом ноги относится к наиболее частому виду травм. Что и не удивительно, учитывая то, что нога — это одна из наиболее активных частей тела. Напомним, что перелом — это травма, которая сопровождается нарушением целостности кости. Анатомически нога состоит из бедренной кости, костей голени и костей стопы. Перелом может возникнуть на любом из этих участков, но к счастью правила оказания доврачебной помощи просты и универсальны.

Первая помощь при переломе ноги

Основным правилом оказания помощи при переломе ноги является иммобилизация (фиксация) конечности, чтобы предупредить дальнейшее повреждение тканей и смещение костных отломков. Это достигается с помощью проволочных или деревянных шин (твердых каркасов), к которым прибинтовывается поврежденная конечность, используются пневмошины и вакуумные шины, которые являются средством выбора для транспортной иммобилизации. В бытовых условиях можно использовать подручные средства — доски, ветку дерева, кусок пластика и т.п. Помните, что нельзя накладывать шину на голое тело, обязательна прокладка из ваты, либо из одежды. Необходимо выбирать шину достаточной длины, чтобы фиксировать два соседних с переломом сустава, а при переломе бедренной кости — три сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный).

При переломе ноги пострадавший испытывает сильную боль, поэтому вторым правилом оказания помощи является обезболивание. Используйте доступные Вам анальгетики: анальгин, кетанов, дексалгин. Уменьшение болевых ощущений способствует уменьшению патологических реакций со стороны сердечно — сосудистой системы.

Переломы крупных костей

При переломах крупных костей, например бедренной, возникает так называемая «скрытая» кровопотеря, которая может достигать до 500 мл. Поэтому, если Вы видите, что пострадавший бледный, либо возникает потеря сознания — постарайтесь положить выпрямленные ноги больного на возвышение (подушка, валик), этим Вы увеличите приток крови к сердцу и уменьшите сердечно-сосудистую недостаточность.

Желательно не давать пострадавшему ничего во внутрь до осмотра врача, так как возможна операция и проведение анестезии.

И, конечно, пациента необходимо направить в травматологический стационар, для оказания специализированной помощи. На современном этапе считается, что чем раньше больному с переломом ноги оказана помощь, тем благоприятней прогноз для выздоровления и меньше осложнений.

Новости

Госпитализация в больницу

В случае болезни, несчастного случая или других осложнений со здоровьем,…

Больница в Коблево

Семейный врач в Коблево принимает местных жителей, туристов, деловых людей,…

Вызов врача на дом в Черкассах

Вызов врача на дом в Черкассах Здоровье – это, безусловно,…

Источник

Оказание первой помощи при переломах конечностей

Перелом – повреждение кости с нарушением ее целостности. Травматические переломы разделяют на открытые (есть повреждения кожи в зоне перелома) и закрытые (кожный покров не нарушен).

При открытом переломе травма не вызывает сомнений. Закрытый перелом не так очевиден, особенно, если он неполный, когда нарушается часть поперечника кости, чаще в виде трещины.

Для всех переломов характерны:

— резкая боль при любых движениях и нагрузках;

— изменение положения и формы конечности, ее укорочение;

— нарушение функций конечности (невозможность привычных действий или ненормальная подвижность);

— отечность и кровоподтек в зоне перелома.

Оказание первой помощи при переломах конечностей во многом определяет исход травмы: быстроту заживления, предупреждение ряда осложнений (кровотечение, смещение отломков, шок) и преследует три цели:

— создание неподвижности костей в области перелома (что предупреждает смещение отломков и повреждение их краями сосудов, — нервов и мышц);

— профилактику шока;

— быструю доставку пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при закрытом переломе

Если есть возможность вызвать скорую помощь, то сделайте это. После чего обеспечьте неподвижность поврежденной конечности, например, положите ее на подушку и обеспечьте покой. На предполагаемую зону перелома положите что-нибудь холодное. Самому пострадавшему можно дать выпить горячий чай или обезболивающее средство.

Если транспортировать пострадавшего вам придется самостоятельно, то предварительно необходимо наложить шину из любых подручных материалов (доски, лыжи, палки, прутья, зонты).

Любые два твердых предмета прикладывают к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго (чтобы не нарушать кровообращение) фиксируются бинтом или другими подходящими подручными материалами (кушак, ремень, лента, веревка).

Фиксировать надо два сустава — выше и ниже места перелома. Например, при переломе голени фиксируются голеностопный и коленный суставы, а при переломе бедра – все суставы ноги.

Если под рукой совсем ничего не оказалось, то поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой (руку — к туловищу, ногу – ко второй ноге).

Транспортировка пострадавшего с переломом ноги осуществляется в положении лежа, травмируемую конечность желательно приподнять.

Первая помощь при открытом переломе

Открытый перелом опаснее закрытого, так как есть возможность инфицирования отломков.

Если есть кровотечение, его надо остановить. Если кровотечение незначительное, то достаточно наложить давящую повязку. При сильном кровотечении накладываем жгут, не забывая отметить время его наложения. Если время транспортировки занимает более 1,5-2 часов, то каждые 30 минут жгут необходимо ослаблять на 3-5 минут.

Кожу вокруг раны необходимо обработать антисептическим средством (йод, зеленка). В случае его отсутствия рану надо закрыть хлопчатобумажной тканью.

Теперь следует наложить шину, так же как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Нельзя пытаться вправлять кость и переносить пострадавшего без наложения шины!

Источник

Травмы конечностей, иммобилизация

Правила поведения

Травмы конечностей, оказание первой помощи

Травмы конечностей часто сопровождаются повреждением кровеносных сосудов, поэтому важно своевременно остановить обнаруженное кровотечение. Для этого применяются все способы: прямое давление на рану, наложение давящей повязки, пальцевое прижатие артерии, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение кровоостанавливающего жгута.

Выбор способа определяется следующими факторами:

— вид кровотечения (для остановки венозного кровотечения не следует использовать наложение жгута или пальцевое прижатие артерии);

— предполагаемый срок прибытия медработников (в случае, если их прибытие ожидается в ближайшее время, можно использовать более простые способы остановки кровотечения, например, прямое давление на рану);

— наличие оснащения (при отсутствии табельных жгутов для остановки артериального кровотечения возможно применение подручных средств – галстуков, ремней);

— состояние кровотечения (остановилось или не остановилось).

Понятие «иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей

Иммобилизация – это создание неподвижности (покоя) поврежденной части тела с помощью подручных средств, готовых транспортных шин (изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечек первой помощи) или используя здоровые части тела пострадавшего (аутоиммобилизация).

При наличии подозрения на травму костей, человеку, оказывающему первую помощь, следует определиться с тактикой действий в отношении пострадавшего.

В основной массе случаев следует вызвать и дождаться приезда бригады скорой медицинской помощи, которая сможет выполнить качественное обезболивание и иммобилизацию травмированной конечности. В данном случае до приезда бригады скорой медицинской помощи следует придерживать травмированную конечность вручную и контролировать состояние пострадавшего.

Если же в результате особых обстоятельств предполагается транспортировка пострадавшего (или его переноска на дальнее расстояние), следует выполнить иммобилизацию поврежденной конечности. При этом следует фиксировать минимум два сустава (один ниже, другой выше перелома). При переломе плеча и бедра надо фиксировать три сустава – плечевой, локтевой, лучезапястный или тазобедренный, коленный, голеностопный соответственно. Наиболее доступным, безопасным и эффективным для большинства участников оказания первой помощи способом иммобилизации при травме конечностей является так называемая аутоиммобилизация. Для этого поврежденную ногу можно прибинтовать к здоровой ноге, проложив между ними мягкий материал.

Поврежденную руку можно зафиксировать, прибинтовав к туловищу. На область предполагаемой травмы можно положить холод.

Иммобилизация также может осуществляться с помощью импровизированных шин (доски, куски плотного картона или пластмассы, лыжи и т.п.). Накладывать их нужно поверх одежды и обуви пострадавшего, без исправления положения конечности, также фиксируя два или три сустава (в зависимости от места перелома). Перед наложением импровизированную шину необходимо обмотать бинтом или обернуть тканью или одеждой. Использовать импровизированные шины рекомендуется ограниченно, поскольку фиксация с их помощью может быть затруднена, неудобна и небезопасна.

Табельные шины входят в ограниченное количество аптечек и укладок, предназначенных для профессиональных контингентов. Они бывают различных конструкций, перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Источник

Оказание первой помощи при переломах конечностей

Перелом – повреждение кости с нарушением ее целостности. Травматические переломы разделяют на открытые (есть повреждения кожи в зоне перелома) и закрытые (кожный покров не нарушен).

При открытом переломе травма не вызывает сомнений. Закрытый перелом не так очевиден, особенно, если он неполный, когда нарушается часть поперечника кости, чаще в виде трещины.

Для всех переломов характерны:

- резкая боль при любых движениях и нагрузках; изменение положения и формы конечности, ее укорочение; нарушение функций конечности (невозможность привычных действий или ненормальная подвижность); отечность и кровоподтек в зоне перелома.

Оказание первой помощи при переломах конечностей во многом определяет исход травмы: быстроту заживления, предупреждение ряда осложнений (кровотечение, смещение отломков, шок) и преследует три цели:

- создание неподвижности костей в области перелома (что предупреждает смещение отломков и повреждение их краями сосудов, нервов и мышц); профилактику шока; быструю доставку пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при закрытом переломе

Если есть возможность вызвать скорую помощь, то сделайте это. После чего обеспечьте неподвижность поврежденной конечности, например, положите ее на подушку и обеспечьте покой. На предполагаемую зону перелома положите что-нибудь холодное. Самому пострадавшему можно дать выпить горячий чай или обезболивающее средство.

Если транспортировать пострадавшего вам придется самостоятельно, то предварительно необходимо наложить шину из любых подручных материалов (доски, лыжи, палки, прутья, зонты).

Любые два твердых предмета прикладывают к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго (чтобы не нарушать кровообращение) фиксируются бинтом или другими подходящими подручными материалами (кушак, ремень, лента, веревка).

Фиксировать надо два сустава — выше и ниже места перелома. Например, при переломе голени фиксируются голеностопный и коленный суставы, а при переломе бедра – все суставы ноги.

Если под рукой совсем ничего не оказалось, то поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой (руку — к туловищу, ногу – ко второй ноге).

Транспортировка пострадавшего с переломом ноги осуществляется в положении лежа, травмируемую конечность желательно приподнять.

Первая помощь при открытом переломе

Открытый перелом опаснее закрытого, так как есть возможность инфицирования отломков.

Если есть кровотечение, его надо остановить. Если кровотечение незначительное, то достаточно наложить давящую повязку. При сильном кровотечении накладываем жгут , не забывая отметить время его наложения. Если время транспортировки занимает более 1,5-2 часов, то каждые 30 минут жгут необходимо ослаблять на 3-5 минут.

Кожу вокруг раны необходимо обработать антисептическим средством (йод, зеленка). В случае его отсутствия рану надо закрыть хлопчатобумажной тканью.

Теперь следует наложить шину, так же как и в случае закрытого перелома, но избегая места, где выступают наружу костные обломки и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Нельзя пытаться вправлять кость и переносить пострадавшего без наложения шины!

Анализ крови на антитела к короновирусу

Вакцинация препаратом «М-М-P II»

Для профилактики кори, паротита и краснухи. Сохранение уровня антител в крови более 11 лет.

Ликвидация любых аномалий зубов, восстановление эстетики и полноценных функций

Вакцинация детей «Инфанрикс Гекса»

От дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и полиомиелита

Источник

Перелом голени — симптомы и лечение

Что такое перелом голени? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Вахитов-Ковалевич Р. М., травматолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

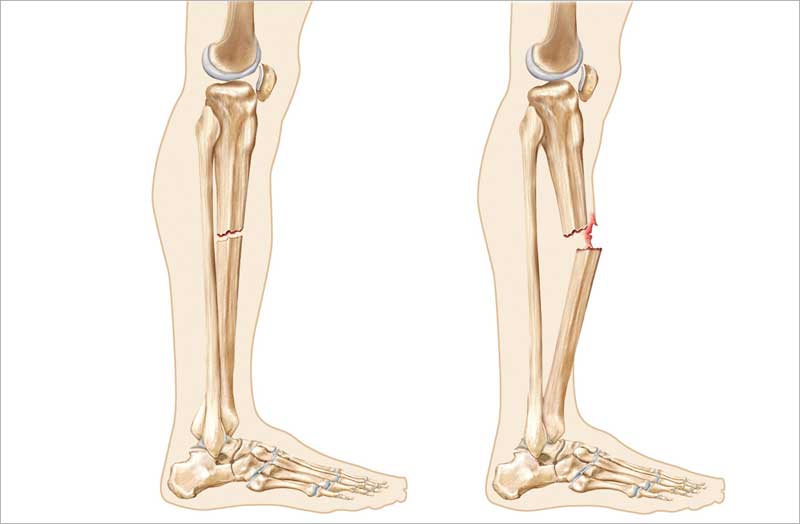

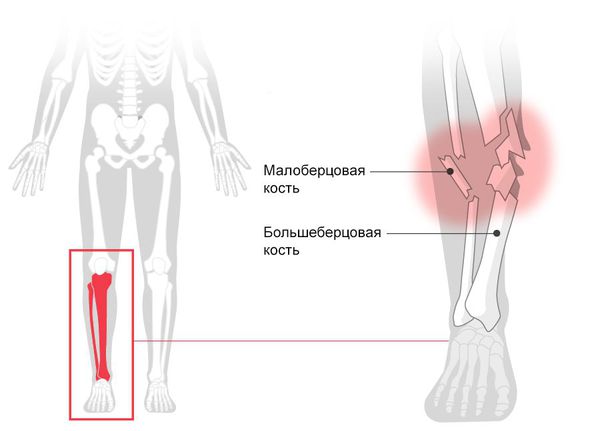

Перелом голени (Fracture of lower leg) — это нарушение целостности большеберцовой или малоберцовой кости. При переломе человек не может опереться на ногу, возникает острая боль, меняется длина и конфигурация голени [1] .

Распространённость

В России травмы крупных костей скелета (плечевой, бедренной и большеберцовой кости) — это основная причина смерти пациентов младше 40 лет [3] . Переломы костей голени занимают первое место среди повреждений длинных трубчатых костей: на них приходится от 20 до 37,3 % случаев [11] .

Причины переломов голени

Повреждения голени чаще всего происходят при автодорожных авариях, падении с высоты, занятиях спортом, катании на коньках и на лыжах.

При переломе голени нередко повреждается несколько костей, например:

- при автодорожной аварии перелом центральной части большеберцовой кости часто сочетается с травмой верхнего конца малоберцовой кости;

- падение с большой высоты может привести к перелому нижнего конца большеберцовой кости и наружной лодыжки.

Чем быстрее оказана медицинская помощь и при необходимости проведена операция, тем реже развиваются осложнения.

Симптомы перелома голени

Один из первых признаков перелома — это острая боль, которая возникает из-за повреждения мягких тканей. Чаще всего она не проходит, даже если нога зафиксирована и не двигается, и стихает только после медицинской помощи.

Боль локализуется в зоне перелома и усиливается при прикосновении или надавливании. При движениях она может распространяться выше по ноге, но, как правило, человек этого не замечает, потому что боль слишком сильная.

Нарастающий отёк мягких тканей — второй характерный симптом, который развивается в первые часы после травмы. При отёке часто возникает местная ишемия, т. е. ухудшается кровообращение из-за сужения или полной закупорки просвета артерии. Кроме того, из-за отёка в области перелома развивается дополнительное раздражение, повреждаются мягкие ткани и усиливается боль.

Гематома образуется в месте перелома вслед за отёком из-за повреждения мелких сосудов окружающих и костных тканей. Гематома усиливает отёк и боль, поэтому пока не остановится внутреннее кровотечение, отёк будет нарастать — так замыкается круг симптомов. Чтобы его прервать, ногу нужно зафиксировать.

Деформация ноги и невозможность опереться всегда сопровождают переломы голени. Заметить их можно сразу после травмы.

Характерное потрескивание отломков (крепитация), щелчки и выраженный хруст в области травмы — это достоверные признаки перелома голени. Патологическая подвижность голени, нетипичные движения в ноге, которые вызывают острую боль, также свидетельствуют о переломе. Обычно из-за сильной боли пациенты максимально щадят ногу, стараются не шевелить ею и не дают к ней прикоснуться.

Перечисленные симптомы всегда оцениваются в совокупности: чем больше признаков выявлено, тем вероятнее перелом [1] .

Патогенез перелома голени

Выделяют два вида проявлений перелома голени: местные, возникшие в травмированной ноге, и системные, затрагивающие весь организм.

Основное местное проявление перелома голени — это острая боль, которая напрочь лишает желания двигать ногой [4] .

Мышцы голени в момент травмы рефлекторно сокращаются, что усугубляет перелом: острые костные отломки смещаются и повреждают мышечную ткань. Чем толще кость и сильнее развит мышечный каркас, тем вероятнее, что костные отломки сместятся.

При непроизвольном сокращении мышц из повреждённых мелких сосудов начинается кровотечение. В зоне перелома появляется гематома, развивается отёк мягких тканей и боль усиливается.

Вне зависимости от типа перелома, примерно с 10-го дня гематома становится основой для костной мозоли. Костная мозоль — это будущая соединительная ткань, которая при заживлении преобразуется в кость. Период образования мозоли длится до двух недель, в это время могут возникать системные проявления перелома: обостряются хронические заболевания, повышается температура и систолическое (верхнее) давление.

В дальнейшем, благодаря активному кровоснабжению и доставке минеральных элементов, формируется вторичная костная мозоль и перелом срастается.

Важную роль в сращении перелома играет кровоснабжение кости, наличие костных отломков, расстояние между ними и тип фиксации. Переломы без осколков срастаются лучше, чем оскольчатые. Осколки, как правило, лишены кровоснабжения и отдалены друг от друга, поэтому такие переломы считаются сложными и плохо заживают.

После сращения перелома костная мозоль выглядит как нарост, но в дальнейшем перестраивается [5] . В среднем через 3–3,5 месяца человек может вернуться к бытовым нагрузкам, через полгода линия перелома становится незаметной.

При множественных переломах костей голени, обширной кровопотере, длительном травмирующем воздействии и интенсивной боли может развиться травматический шок, при котором нарушаются функции нервной системы, ухудшается кровообращение и дыхание, что усугубляет патогенез перелома.

Классификация и стадии развития перелома голени

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) перелом голени кодируется как S82.1 .

По сообщению перелома с окружающей средой и повреждением мягких тканей выделяют:

- открытый перелом — кость сообщается с окружающей средой, в открытой ране видны костные отломки;

- закрытый перелом — кожа не повреждена, открытых ран нет.

По повреждению кортикального слоя (самой прочной части костной ткани):

- полный перелом — нарушена целостность кости;

- неполный перелом — костная стенка разрушена не полностью.

Чаще всего при неполном переломе появляется боль и выраженный отёк. Нога подвижна и не деформирована, хруста отломков нет. В народе такой перелом называют «трещиной».

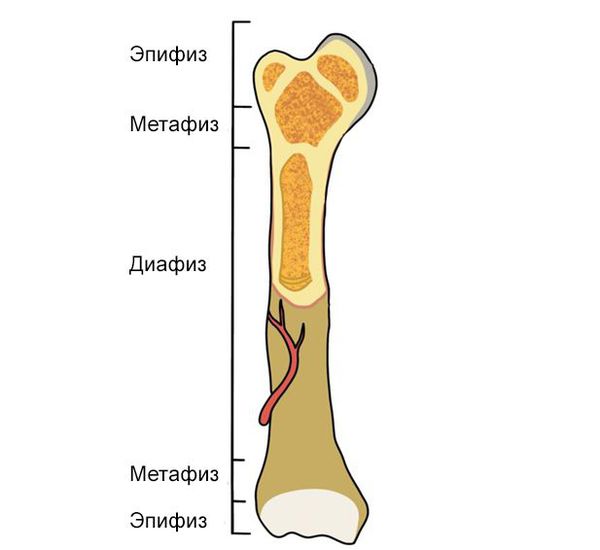

По локализации перелома:

- повреждение диафиза — перелом средней трети голени, тела трубчатой кости;

- эпифиза — перелом конца трубчатой кости эпифизарной зоны;

- метафиза — перелом верхней или нижней трети голени (как правило, в отдельную группу такие переломы не выделяют).

По смещению костных отломков переломы бывают:

- Без смещения — простые переломы, при которых не нужно совмещать костные отломки.

- Со смещением — осложнённые переломы, требующие совмещения костных отломков. При таких переломах голень сильно деформирована, отекает и болит, есть крепитация отломков.

По прохождению линии перелома по кости (заметно только на рентгенограмме):

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- вколоченные;

- фрагментарные;

- отрывные.

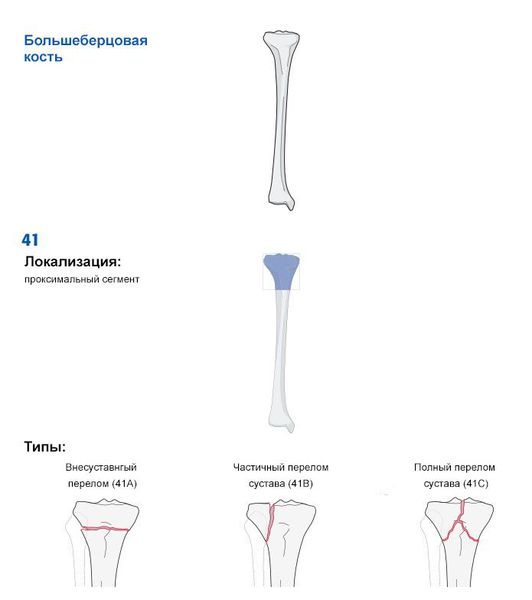

Чтобы упростить постановку диагноза, оценить тяжесть и прогноз травмы, Ассоциацией остеосинтеза была создана универсальная классификация переломов длинных трубчатых костей (AO ASIF Trauma).

Основной принцип данной классификации — это разделение переломов в зависимости от повреждённой кости, её сегмента и типа перелома. Фрагмент из классификации приведён на рисунке ниже [12] .

Осложнения перелома голени

Все осложнения перелома голени могут быть разделены на две группы:

- По времени возникновения:

- ранние — возникают в первые часы после травмы;

- поздние — развиваются в процессе лечения и реабилитации.

- По месту проявления: локальные и системные [7] .

Местные, или локальные осложнения

- повреждение мягких тканей (разрыв мышц, сухожилий и фасций);

- повреждение сосудисто-нервного пучка, онемение ноги и нарушение кровотока;

- местная ишемия тканей;

- контрактуры и атрофия мышц, которые проявляются скованностью движений;

- ложный сустав — несросшийся перелом, нарушение непрерывности трубчатой кости.

Ложный сустав можно распознать по рентгенограмме: видна линия перелома, костные края становятся округлыми, ось кости нарушена. Главная опасность заключается в утрате опорной функции голени, из-за чего пациент не может полноценно ходить.

Общие, или системные осложнения

Такие осложнения могут быть опасны для жизни. К ним относятся:

- Травматико-геморрагический шок, который возникает из-за боли при травме или потери крови. Пациент может потерять сознание, у него сильно понижаются давление и частота дыхания.

- Жировая эмболия — закупорка сосудов каплями жира, которые попали в кровь из участка перелома. Сопровождается помутнением сознания, эйфорией и неадекватным поведением: человек плохо осознаёт свои действия, отказывается от помощи, пытается встать и уйти.

- Тромбоэмболия — закупорка сосудов тромбами, из-за чего возникает ишемия или некроз тканей. В тяжёлых случаях, например при тромбоэмболии лёгочной артерии, пациент может погибнуть. Закупорка мелких сосудов приводит к ишемии тканей, в результате чего они разрушаются и организм отравляется продуктами распада. При закупорке крупных сосудов пациент может потерять сознание, у него резко падает давление и возникает терминальное состояние, близкое к клинической смерти.

Осложнения множественных травм носят комплексный характер: повреждается несколько костей или органов, например перелом ноги может сочетаться с черепно-мозговой травмой.

Диагностика перелома голени

Сбор анамнеза и осмотр

Диагностика всех видов травм начинается со сбора анамнеза — врач спрашивает, какие действия привели к перелому и что делал пациент после травмы.

Затем проводится физикальный осмотр и уточняются симптомы. Выделяют два вида признаков перелома:

- достоверные, к которым относится деформация, патологическая подвижность, укорочение или удлинение ноги и костный хруст (крепитация);

- недостоверные — боль, отёк и невозможность опираться на ногу.

Чем больше выявлено достоверных симптомов, тем вероятнее перелом костей голени.

Инструментальные методы диагностики

Объективно подтвердить диагноз позволяет рентгенологическое исследование голени в двух стандартных проекциях: прямой и боковой [8] . Чтобы избежать ошибок, рентген следует выполнять строго по стандартным укладкам.

Шок, вынужденное неестественное положение ноги из-за боли, наличие шин и фиксаторов затрудняют диагностику перелома. Если металлические шины или фиксаторы мешают сделать качественный снимок, то их придётся снять. Когда положение ноги не позволяет сделать снимок, её вправляют под местной анестезией.

В некоторых случаях, если требуется детальная диагностика нескольких сегментов голени или пациент находится в тяжёлом состоянии, показана компьютерная томография с 3d-реконструкцией кости. Исследование можно проводить и при вынужденном положении конечности, но такой томограф есть не во всех клиниках. Поэтому в некоторых случаях, если информации недостаточно, делаются уточняющие прицельные рентгеновские снимки отдельных сегментов кости.

К дополнительным методам диагностики относятся:

- рентгеновские снимки под углом;

- рентгеноскопия (просвечивание) — процедура, при которой изображение выводится на светящемся экране;

- томография с введением контрастных веществ — метод, позволяющий выявить метастазы, которые могли стать причиной перелома;

- денситометрия — исследование плотности костной ткани.

Перечисленные диагностические методы применяются в тех случаях, когда причинно-следственная связь между переломом и предшествующими событиями недостаточно ясна. К примеру, если из-за резкого подъёма с кровати возник оскольчатый перелом обеих костей голени.

Лабораторная диагностика

Лабораторные методы при диагностике травм голени вторичны, они позволяют оценить общее состояние пациента и решить, нужно ли ему ложиться в больницу.

- при критически низком уровне эритроцитов и гемоглобина (свидетельствует о сильной кровопотере);

- при высоком уровне лейкоцитов (возникает при нарушениях в работе внутренних органов).

Лечение перелома голени

При поступлении в стационар проводят следующие процедуры:

- Чтобы уменьшить боль, внутримышечно вводят анальгетики центрального действия. Также показано местное обезболивание раствором Новокаина.

- Выполняется закрытая репозиция конечности, т. е. восстанавливают ось ноги, выводят её в правильное положение.

- В зависимости от типа перелома накладывают скелетное вытяжение или гипсовую повязку. Выбирают тот метод, который позволяет оптимально зафиксировать ногу [9] .

Далее лечение сводится к основным принципам травматологии:

- если общее самочувствие пациента стабильно, костные отломки не смещены или смещены незначительно, то показано консервативное лечение;

- при грубом смещении, угловой деформации и укорочении конечности потребуется операция [10] .

Консервативное лечение

При консервативном лечении пациенту накладывают гипсовую повязку. Повязки могут быть как классическими, так и из полимерных материалов. Тип повязки на сращение перелома не влияет, важно качество наложения и адекватная фиксация. От материала зависит только удобство ношения повязки. Фиксаторы в остром периоде практически не используются.

Общие рекомендации по ношению гипса:

- не мочить повязку, иначе кожа под ней будет преть;

- не пытаться самостоятельно ослабить повязку, не обрезать края и не стараться сделать её удобнее;

- не подсовывать под повязку линейку, расчёску и прочие предметы, чтобы почесать кожу;

- следить за тем, чтобы повязка не пережимала ногу слишком сильно;

- если отёк нарастает, то рекомендуется обратиться к доктору и переложить повязку.

Гипс можно снимать только после того, как кости срослись (это видно на рентгенограмме). В среднем это происходит через 3–3,5 месяца.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение состоит в открытой репозиции костных фрагментов и остеосинтезе — операции, при которой восстанавливают правильную ось ноги и придают отломкам нужное положение. Процедура проводится под общей анестезией. Подходящую технику остеосинтеза врач подбирает в зависимости от участка перелома.

При использовании металлоконструкций кости голени сращиваются в среднем через 3–3,5 месяца после операции. Удалять конструкции по медицинским показаниям можно не ранее, чем через полгода. К таким показаниям относятся риск перфорации кожи и травмы мягких тканей. Также конструкцию нужно убрать, если она мешает разработке сустава, сдвинулась или поломалась.

Если конструкция мешает пациенту, её можно удалить, но не раньше, чем через год.

Аппараты внешней фиксации, например стержневые фиксаторы или аппарат Илизарова, применяют только временно, пока состояние пациента нестабильно и нельзя провести операцию.

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от вида перелома, возраста пациента, сопутствующих заболеваний и осложнений. Также важно, как быстро человек обратился за помощью, соблюдал ли рекомендации врача и какая тактика лечения была выбрана [1] .

При переломе большеберцовой кости отломки чаще всего смещаются и кость долго сращивается. Большинство переломов диафиза голени, как правило, хорошо фиксируются как при консервативном лечении, так и при оперативном. Хуже заживает перелом нижней трети и опорной площадки голени. Непредсказуемы исходы множественных переломов костей голени и переломы обеих ног.

В целом, если выбрана правильная тактика лечения и своевременно проведена операция, то большинство переломов сращиваются за 3–3,5 месяца.

Реабилитация

После лечения пациенту рекомендуется:

- Рационально дозировать нагрузку: её начальный уровень должен составлять 25 % от первоначального и постепенно расти. Слабую боль можно терпеть, при сильной — нагрузку нужно уменьшить.

- Пока кости полностью не срослись, запрещено прыгать, ходить без внешней опоры и сгибать ногу поперёк оси. Нагрузки даются строго под наблюдением оперирующего врача.

- Если сохраняются отёки, следует носить компрессионный трикотаж.

- Заниматься на аппаратах механотерапии типа Artromot и разрабатывать смежные суставы колена и голеностопа: сгибать и разгибать их, совершать вращательные движения.

- Ходить с внешней опорой и равномерной нагрузкой, постепенно переходя на трость.

- Затем следует отказаться от трости и восстановить нормальную походку, заниматься лечебной гимнастикой и подобрать силиконовые стельки, чтобы предотвратить хромоту.

- К бытовым нагрузкам можно вернуться через 3–3,5 месяца после травмы, но заниматься спортом разрешается только через 6–7 месяцев.

Источник