- Первая помощь при отеке легких при утоплении

- Первая помощь при отеке легких при утоплении

- Первая помощь при утоплении человека

- Утопление ( Гидрогенная асфиксия )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины утопления

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы утопления

- Осложнения

- Диагностика

- Неотложная помощь при утоплении

- Прогноз и профилактика

Первая помощь при отеке легких при утоплении

Формами механической асфиксии являются утопление и удушение.

Длительность умирания под водой зависит от состояния человека перед утоплением (опьянение, травмы черепа и др.). Выделяют два типа утонувших — «синий» и «бледный».

Первый тип утопления — «синий» наблюдается при медленном утоплении — в этом случае происходит значительная аспирация воды в трахеобронхиальное дерево. Он отличается выраженным цианозом кожных покровов, выделением большого количества пенистых масс изо рта и носа.

Второй — «бледный» тип утопления наблюдается в тех случаях, когда у пострадавшего происходит почти одновременно рефлекторная остановка дыхания и кровообращения (в результате испуга, раздражения дыхательных путей небольшим количеством воды, резкого внезапного охлаждения и т.д.). В таких случаях кожные покровы пострадавших бледны.

Знание описанных механизмов развития патологии при утоплении позволяет правильно оценить состояние пострадавшего. Так, для «бледных» утонувших период клинической смерти может удлиняться до 10-12 минут (а в холодной воде иногда даже дольше), а для «синих» равняется только 3-5 минутам.

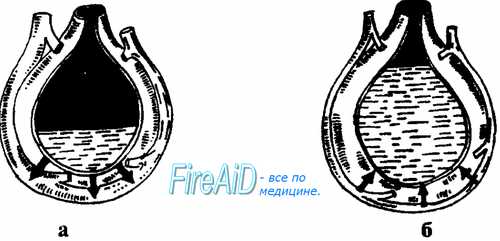

Патогенез утопления в пресной и морской воде значительно различается. Пресная вода быстро проникает в кровеносное русло, что приводит к увеличению массы циркулирующей крови, гемолизу, гипонатриемии и гипопротеинемии. Это обуславливает развитие отека легких с устойчивым пенообразованием, трудно поддающимся лечению.

Морская вода, поступая в легкие, в кровь не проникает. В этом случае жидкая часть крови выходит из капилляров в альвеолы, что приводит к гемоконцентрации и отеку легких.

Оказание первой помощи должно начаться сразу же после извлечения пострадавшего из воды. При этом объем оказываемой помощи будет зависеть от характера утопления.

Если пострадавший в сознании, надо с него снять мокрую одежду, переодеть в сухое белье, согреть.

При бессознательном состоянии, если у пострадавшего пульс и дыхание сохранены, надо опустить голову; произвести массаж конечностей по направлению к сердцу, растереть тело.

Если у пострадавшего отсутствуют внешние признаки жизни (состояние клинической смерти), то нужны безотлагательные меры по восстановлению дыхания и кровообращения: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

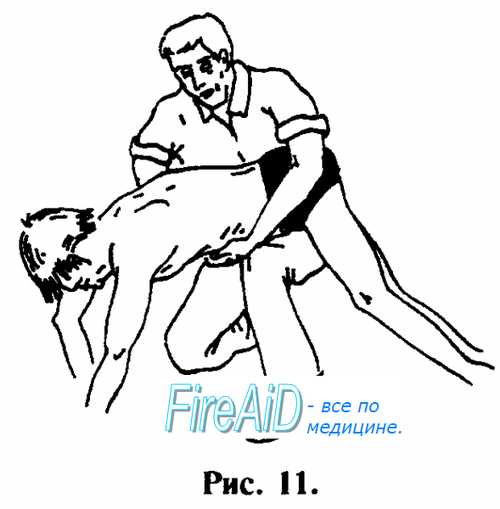

Перед проведением искусственного дыхания необходимо освободить дыхательные пути от воды. Для этого пальцем или куском материи удаляют из полости рта и глотки рвотные массы, песок, ил, водоросли; после этого необходимо вытянуть язык. Затем оказывающий помощь кладет пострадавшего животом себе на согнутое колено таким образом, чтобы голова и плечи утонувшего оказались опущенными, после чего несколькими энергичными движениями, сдавливающими грудную клетку, удаляют воду из трахеи и бронхов.

При эффективности реанимационных мероприятий (суживаются зрачки, появляется дыхание, сердечная деятельность, кожные покровы приобретают розовую окраску) они продолжаются до стабилизации самостоятельного дыхания.

Во время транспортировки нужно следить за состоянием пострадавшего; положением интубационной (или трахеотомической) трубки, при необходимости — искусственное дыхание, ингаляция кислорода, аспирация жидкости из трахеи и бронхов.

Пострадавшие должны лежать на животе, опустить голову.

Госпитализация в реанимационное отделение (или палату интенсивной терапии).

После выведения из терминального состояния на всех этапах оказания помощи возможно возникновение отека легких (как, правило, у больных, утонувших в морской воде).

Источник

Первая помощь при отеке легких при утоплении

Утопление — острое патологическое состояние, развивающееся при случайном или преднамеренном погружении в жидкость, с последующим развитием признаков ОДН и ОСН, причиной возникновения которых является попадение жидкости в дыхательные пути.

Различают 3 вида утопления в воде:

1. Истинное (мокрое).

2. Асфиксическое (сухое).

3. Смерть в воде (синкопальный тип утопления).

Этиология. Истинное утопление. В его основе лежит попадение воды в альвеолы. В зависимости от того, в какой воде произошло утопление (пресной или морской), будет различный патогенез. Пресная вода, в силу разности осмотического градиента с кровью, быстро покидает альвеолы и проникает в сосудистое русло (см. рис. 10а). Это приводит к увеличению ОЦК и гемодилюции, отеку легких, гемолизу эритроцитов, уменьшению концентрации ионов натрия, хлора и кальция плазмы, а также белков плазмы. При утоплении в морской воде в результате разности осмотического градиента между кровью и морской водой, причем здесь отмечается явное преобладание градиента морской воды над кровью, часть плазмы выходит из сосудистого русла. В связи с этим уменьшается масса циркулирующей крови (до 45 мл/кг), увеличивается гематокрит (В. А. Неговский, 1977).

Асфиксическое утопление возникает без аспирации воды. В основе данной патологии лежит рефлекторный ларингоспазм. Голосовая щель не пропускает воду, но она же не пропускает и воздух. Смерть наступает от механической асфиксии.

Синкопальный тип утопления (смерть в воде) наступает в результате рефлекторной остановки сердечной деятельности и дыхания. Наиболее частый вариант данного типа утопления отмечается при внезапном погружении пострадавшего в холодную воду.

Клиника. При истинном утоплении выделяют 3 периода: начальный, агональный и клинической смерти. Состояние сознания зависит от периода утопления и его вида. Нарушение дыхания возможно от шумного до атонального. Наблюдается цианоз, озноб, гусиная кожа. При утоплении в пресной воде отмечается клиника отека легких, артериальная и венозная гипертензия, тахикардия, аритмия. Из верхних дыхательных путей может выделяться пена, иногда с розовым оттенком, в результате гемолиза эритроцитов. При утоплении в морской воде более характерны артериальная гипотензия, брадикардия.

Неотложная помощь. Вне зависимости от того, в какой воде поизошло утопление, при остановке дыхания и сердечной деятельности пострадавшему необходимо проводить комплекс реанимационных мероприятий. Перед проведением искусственного дыхания следует освободить верхние дыхательные пути (ВДП) от воды и инородных тел (речной песок, водоросли, ил и т. д.). Оптимальным способом освобождения ВДП, особенно у детей, является подъем пострадавшего за ноги. При невозможности выполнить данное пособие рекомендуется уложить пострадавшего животом на согнутое колено человека, оказывающего реанимационную помощь, и дождаться вытекания жидкости из ВДП (см. рис. 11). Данная процедура должна занимать не более 5—10 сек., после чего необходимо приступить к реанимационному пособию.

В условиях стационара лечение носит синдромный характер и складывается из следующих направлений:

1. Проведение комплекса реанимационных мероприятий и перевод больного на ИВЛ (по показаниям).

2. Санация трахеобронхиального дерева, терапия бронхиолоспазма, отека легких.

3. Купирование ОССН.

4. Коррекция КЩС и электролитов.

5. Профилактика пневмонии и почечной недостаточности.

Источник

Первая помощь при утоплении человека

Первая помощь при утоплении человека

Существует два варианта утопления — синее и бледное. Они названы по цвету кожи утонувшего.

Синее утопление происходит, когда утопающий до последней минуты борется за свою жизнь. При этом утопающий, находясь под водой, продолжает активно двигаться, максимально задерживая дыхание. Это очень быстро приводит к гипоксии мозга и потере сознания. Как только человек теряет сознание, вода сразу же в большом количестве начинает поступать в желудок и легкие, а затем быстро всасывается и переходит в кровеносное русло, значительно переполняя его разжиженной кровью. Такая кровь просачивается через стенки сосудов и поэтому кожа синеет.

Бледное утопление происходит когда человек тонет без сознания (ударяется головой при нырянии, или перед падением в воду, теряет сознание от шока), либо тонет в сильно-хлорированной воде в бассейне (в этих случаях возникает рефлекторный спазм голосовой щели, что препятствует проникновению воды в легкие).

При этом, человек не вдыхает воду, и вода не поступает в большом количестве в легкие и желудок. Поэтому, бледное утопление — гораздо благоприятней для сохранения жизни. Хотя дыхание и кровоток останавливаются, но если в течение 5 минут сделать искусственное дыхание — то тяжелых последствий будет гораздо меньше, чем при синем утоплении.

Первая помощь при утоплении начинается по-разному, в зависимости от типа утопления. При бледном утоплении — разумеется, не нужно тратить время на удаление воды из легких (которой там нет), а нужно сразу приступить к искусственному дыханию и массажу сердца.

При синем утоплении, первое, что нужно сделать — перекинуть пострадавшего через колено лицом вниз (крупного человека можно резко приподнять за талию вдвоем), засунуть ему два пальца в рот и резко надавить на корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания.

Если после надавливания на корень языка вы услышали характерный звук «Э» и вслед за этим последовали рвотные движения; если в выливающейся изо рта воде вы увидели остатки съеденной пищи, то перед вами живой человек с сохраненным рвотным рефлексом. Бесспорным доказательством этого будет появление кашля.

Запомните! В случае появления рвотного рефлекса и кашля главная задача — как можно скорее и тщательнее удалить ВОДУ из легких и желудка. Это позволит избежать многих серьезных осложнений.

Для этого следует в течение 5-10 минут периодически с силой надавливать на корень языка, пока изо рта и верхних дыхательных путей не перестанет выделяться вода.

Если при надавливании на корень языка рвотный рефлекс так и не появился, если нет ни кашля, ни дыхательных движений, то ни в коем случае нельзя терять времени на дальнейшее извлечение воды из утонувшего. Скорее всего, ее там уже нет или мало — она впиталась в кровь. Сразу переверните человека на спину и немедленно приступите к искусственному дыханию.

1. Положите пострадавшего на твердую поверхность. (Делать массаж сердца на кровати или на рыхлом песке — бесполезно. Нужно перенести человека на пол, землю или подложить под спину доску)

2. Возьмитесь одной рукой за подбородок пострадавшего, другой рукой зажмите нос. Немного запрокиньте его голову и откройте рот.

(В 85% случаев у человека, который лежит на спине без сознания, язык закрывает дыхательные пути, поэтому нужно немного запрокинуть голову. Открыв рот, вы увидите, нет ли во рту рвотных масс. Если есть — их нужно вытащить, обернув свои пальцы марлей. Нос нужно закрывать, чтоб через него не выходил воздух во время искусственного дыхания)

3. Сделайте вдох. Плотно обхватите губами рот пострадавшего и сделайте сильный но плавный выдох.

(После выдоха посмотрите, опускается ли грудь пострадавшего. Если она неподвижна, то закупорены дыхательные пути. Попробуйте заново подтянуть подбородок вверх, запрокинуть голову и повторить вдох)

4. Досчитайте до четырех и повторите вдох. (Когда вы вдыхаете воздух, кровь в легких человека насыщается кислородом. Но чтоб этот кислород дошел до мозга, нужно прокачать кровь с помощью сердца — т.е. сделать массаж сердца)

5. Положите ладони на грудь пострадавшего. Выпрямьте руки и навалитесь на него всем своим весом.

(Давить нужно довольно сильно, поэтому качать сердце согнутыми в локтях руками и без использования собственного веса — бесполезно (исключение — если вы делаете массаж сердца маленькому ребенку).

6. Через каждые 30 нажатий на область сердца вдувают воздух через рот пострадавшего (поддерживать жизнь в бездыханном человеке за счет искусственного дыхания и массажа сердца можно в течение часа, поэтому продолжайте делать искусственное дыхание до приезда скорой или до того, как появятся признаки жизни).

После оказание неотложной помощи — уложите человека на бок и вызовите скорую помощь. Это нужно сделать даже при удовлетворительном самочувствии пострадавшего. Каким бы благополучным ни казалось его состояние, как бы ни уговаривали родственники отпустить его домой, вы обязаны настоять на вызове Скорой помощи.

Даже после спасения сохраняется угроза повторной остановки сердца, развития отека легких, мозга и острой почечной недостаточности. Только через 3-5 суток можно быть уверенным, что жизни пострадавшего больше ничего не угрожает.

Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу: 4-99-99.

Источник

Утопление ( Гидрогенная асфиксия )

Утопление — это комплекс патологических изменений в работе витальных систем, возникающий при полном погружении в воду и при отсутствии своевременной помощи приводящий к гибели больного. Основные симптомы: тахикардия, гипертензия, вздутие живота и выделение пены из дыхательных отверстий. Кожа синюшная, холодная, зрачковые рефлексы выражены слабо. В период клинической смерти отсутствует дыхание, сознание и пульсация на центральных артериях. Патология диагностируется на основании анамнеза и внешнего вида больного. Специфическое лечение: удаление H2O, ИВЛ, согревание, инфузионные растворы, бензодиазепины, мочегонные препараты и гормоны при развитии отека легких.

МКБ-10

Общие сведения

Утопление (аспирация, гидрогенная асфиксия) — гибель в результате полного погружения в воду. Гибель в других средах (масла, бензин, бочки с алкогольными напитками), при перекрытии водой только носа и рта утоплением не считается. Каждый год в водоемах мира погибает около 450 тысяч человек. 54% пострадавших — люди в возрасте 20-30 лет, 40% — подростки. В России за последние 5 лет насчитывается 63 тыс. погибших на воде, 14 тыс. из них — дети младше 15 лет. Значительная часть умерших умела плавать или просто держаться на поверхности. Абсолютное большинство случаев регистрируется в весенне-летний период, когда население активно купается в открытых прудах и озерах. Посещаемость зоны отдыха практически не имеет значения. Заметить утопающего сложно, поскольку его поведение обычно не соответствует представлениям большинства отдыхающих.

Причины утопления

Смерть в воде может возникать по множеству причин. Около половины случаев среди взрослых и подростков в возрасте 14-18 лет связаны с сильным алкогольным опьянением. Человек, находящийся под действием спиртного, плохо контролирует окружающую обстановку, имеет разрегулированную моторику, оказывается неспособен быстро оценить происходящие события и принять меры, необходимые для собственного спасения. К числу других обстоятельств, при которых возникает утопление, относятся:

- Страх. Ведущий фактор гибели при катастрофах судов и лодок, падении самолета в море. Возникающая паника делает движения человека нескоординированными. Он не может понять, что необходимо предпринять, чтобы выжить (найти плавсредство, сместиться как можно дальше от терпящего бедствие корабля). Поспешные и частые движения приводят к быстрому истощению физических ресурсов, пострадавший устает, оказывается неспособен продолжать сопротивление, погружается в воду и делает непроизвольный вдох, который сопровождается аспирацией.

- Переохлаждение. Наступает тем быстрее, чем более низкую температуру имеет вода. Длительность нахождения в водоеме при температуре 24° C достигает 8 часов, 20° C — 2,5 часов, 15° C — 1 час, 4° C — 10-20 минут. Затем происходит угнетение сознания, ослабление способности к движению, нарушения гемодинамики, обусловленные спазмом периферических и центральных сосудов. В подобных условиях выживает не более половины пострадавших. Человек, находящийся в открытом море и не имеющий средств спасения, умирает практически всегда.

- Остановка сердца. Обычно развивается вследствие резкого колебания температур при нырянии в холодную воду. Случаи внезапной сердечной смерти отмечаются при крещенских купаниях в проруби, посещении зоны отдыха в осенний или ранний весенний период, когда разница между температурой воздуха и воды в открытых резервуарах велика. Иногда асистолия возникает по причинам, не связанным с погружением: коронарное заболевание, внезапные тромбозы, ОИМ. Спровоцировать остановку кровообращения может ларингокардиальный рефлекс при попадании жидкости в ВДП.

- Мышечные спазмы. Утопление из-за спазма скелетной мускулатуры происходит у неопытных пловцов. Исключение из работы даже одной из конечностей не позволяет им продолжить плавание и благополучно вернуться на берег. Ситуацию усугубляет паника и дискоординация движений. Люди, уверенно держащиеся на воде и обладающие необходимыми навыками, способны самостоятельно спастись в подобных ситуациях.

- Травмы. Обычно возникают при купании в малознакомых местах. Механизм — удар головой о дно, сопровождающийся утратой сознания или переломом шейных позвонков с последующей парализацией. В таких ситуациях человек совершает непроизвольный вздох или лишается возможности двигаться, что не позволяет ему всплыть на поверхность. Гидрогенная асфиксия этого типа — явление, распространенное среди детей и подростков, не осознающих опасности, который они подвергаются при прыжках в озеро вниз головой.

Патогенез

Патогенез напрямую зависит от типа утопления. При аспирационной разновидности состояния легкие заполняются водой. Взрослый человек может вдохнуть до 4 литров. Жидкость образует пенистую серо-белую массу, заполняющую просвет бронхов и альвеол. Развивается эмфизема, происходит разрыв стенок дыхательных пузырьков, вода проникает в кровь, вызывая гемолиз эритроцитов, нарушение солевого баланса, фибрилляцию сердца, острую сердечную недостаточность. Продолжительность процесса составляет 5-6 минут. При асфиксической разновидности у пострадавшего наблюдается острое кислородное голодание. Это становится возможным за счет стойкого спазма голосовых связок, подвергшихся раздражению. Аспирации жидкости не происходит. Отмечается острая гипераэрация легочной ткани, повреждение альвеол, дыхательная недостаточность, гипоксия. Возможна воздушная эмболия сердца.

Синкопальное утопление возникает при быстром рефлекторном прекращении респираторной и сердечной активности. Определяется спазм легочных и поверхностных сосудов, длительное сокращение дыхательных мышц, обморочное состояние, анемия и ишемия тканей центральной нервной системы. При смешанном типе все описанные признаки комбинируются. Процесс начинается с ларингоспазма, который впоследствии исчезает, открывая путь воде. Жидкость проникает в легочные мешки, вспенивается. Патологоанатомическим признаком любой из разновидностей считается серозный отек стенок желчного пузыря, печени и гепатодуоденальной связки. Это происходит по причине острого депонирования крови в структуре печеночных капилляров.

Классификация

Утопление классифицируется по стадиям развития и патогенетическим механизмам. В первом случае выделяют начальный и агональный этап, за которым следует клиническая смерть. Первая стадия характеризуется сохранением сознания, нестабильностью кровообращения, снижением уровня оксигенации крови, последствиями психологического стресса, ознобом. В агональном периоде происходит резкое угнетение дыхания, нарушение сердечной деятельности и изменение гомеостаза, отмечается выраженная респираторная недостаточность. Клиническая смерть проявляется остановкой дыхания и кровообращения, отсутствием сознания и рефлексов. Гибель может иметь следующие механизмы развития:

- Истинный (мокрый). Составляет 80% всех случаев. Сопровождается попаданием воды в бронхи и легкие, пенообразованием. Основная черта — резко выраженный цианоз кожи. Развивается при попытке вдоха во время погружения. Наиболее часто является фактором гибели пострадавшего. Подразделяется на утопление в пресноводных и соленых водоемах. Попадание жидкости с высоким содержанием NaCl в альвеолы становится причиной пульмонального отека, возникающего через несколько часов после успешной реанимации. Пресная вода подобного эффекта не вызывает.

- Асфиксический. На долю данного варианта приходится 10-15% ситуаций, связанных с гидрогенной асфиксией. При этом жидкость не проникает в легкие, а провоцирует рефлекторный ларингоспазм, раздражает рецепторы голосовых связок. Большой объем воды заглатывается в желудок. Диффузный цианоз выражен в той же степени, что и при мокрой разновидности.

- Синкопальный. Становится результатом рефлекторной остановки сердца из-за значительного перепада температур (ледяной шок, синдром погружения). Аналогичная реакция может возникать при попадании воды в среднее ухо на фоне поврежденной барабанной перепонки. Потеря сознания с последующей смертью иногда обнаруживается при пароксизме аритмии, эпилепсии и критических состояниях другой этиологии. Основное отличие — бледность кожи из-за выраженного спазма периферической сосудистой сети. Диффузного цианоза не наблюдается. Пенистые выделения отсутствуют, рот и нос пострадавшего свободны.

Симптомы утопления

Клиническая картина зависит от периода травмы. Вначале у пострадавшего сохраняется сознание и произвольные движения, обнаруживается психологическое возбуждение или заторможенность, возможно неадекватное поведение. Кожа и слизистые синеватого цвета, дыхание шумное, учащенное, прерывающееся кашлем. Отмечается тахикардия, гипертензия, однако вскоре картина может измениться вплоть до противоположной (снижение АД, ЧСС). Эпигастрий вздут за счет попавшей в желудок воды, наблюдается рвота. Острая симптоматика исчезает сравнительно быстро. Цефалгия, кашель и слабость могут сохраняться на протяжении нескольких дней.

Агональный этап сопровождается развитием бессознательного состояния, однако сердечная и дыхательная деятельность полностью не прекращаются. Кожа резко синюшная, холодная, присутствует пенистые розоватые выделения из носа (при рефлекторном типе этот признак не выявляется). Пульс неритмичный, редкий, определяется только на бедренной и сонной артерии. За счет спазма сосудов толчки на лучевой артерии не пальпируется. Подкожные вены шеи расширены, вздуты. Роговичный и зрачковый рефлексы исчезают, развивается тризм жевательной мускулатуры. Внешний вид больного при клинической смерти не изменяется. Пульс невозможно прощупать на центральных сосудах. Зрачки расширены, нет реакции на свет и болевой чувствительности. Дыхание прекращается, сознание отсутствует.

Осложнения

Распространенное осложнение — отек легких и головного мозга. Встречается в 95-100% случаев морских катастроф и в 30-35% случаев утопления в пресной воде. При воздействии соленой жидкости явление обусловлено разницей осмотического давления внутренних сред и инородного агента. Проникновение в легкие воды с низким содержанием натрия хлорида провоцирует тканевую гипергидратацию путем значительного увеличения ОЦК и изменений со стороны гомеостаза.

При длительной остановке дыхания возможна постгипоксическая энцефалопатия. Она развивается вследствие гибели клеток головного мозга, находящихся в условиях выраженной гипоксии более 4-5 минут. Проявляется расстройствами регуляции внутренних органов и скелетной мускулатуры, ослаблением умственных способностей и неадекватным поведением. Более длительный период апноэ запускает механизм необратимых изменений вплоть до декортикации (смерти мозга). Утопление в холодной воде увеличивает период, в течение которого не происходит необратимых изменений в ЦНС.

Диагностика

Диагноз утопление ставится непосредственно на берегу людьми, которые оказывают первую помощь. Чаще всего это члены бригады СМП или медицинские работники, присутствующие на месте происшествия. Основаниями являются клиническая картина и анамнез пациента. Определенное значение имеют рассказы очевидцев и родственников пострадавшего. Другие виды обследования применяются в стационаре для определения последствий травмы. Могут потребоваться следующие виды исследований:

- Лабораторные. В крови присутствуют электролитные нарушения, рост концентрации солей. Это особенно заметно на примере натрия хлорида при попадании в организм морской воды. pH крови обычно смещается в кислую сторону при длительном апноэ, алкалоз может возникать на фоне реанимации с введением большого объема гидрокарбоната натрия. Отмечается подъем показателя pCO2 выше 50 mmHg.

- Инструментальные. При подозрении на гипоксическое поражение головного мозга тяжелой степени показана электроэнцефалография. Если предположения врача верны, в ходе исследования обнаруживается снижение активности бета-ритма, рост дельта-амплитуды. Для определения отека легких применяют рентгенографию в прямой и боковой проекции. Патология проявляется понижением прозрачности полей, расплывчатыми очаговыми тенями, сливающимися между собой.

Неотложная помощь при утоплении

После извлечения пострадавшего из воды необходима оценка его состояния, определение типа патологии. Удаление воды из легких показано только при ее предположительно большом объеме. В 90% ситуаций количество жидкости не превышает 200-300 мл, которые быстро всасываются в кровоток и практически не создают опасности. Начальный период — показание для кратковременной инсуффляции кислорода через назальные канюли или лицевую маску. При отсутствии необходимого оборудования осуществляют дыхание рот в рот. Требуются инфузии соды, гидроксиэтилкрахмала, глюкозы. При психомоторном возбуждении применяют бензодиазепины. Возможно введение аскорбиновой кислоты, витамина E, антиоксидантов.

При агонии рекомендована интубация трахеи, кратковременная ИВЛ 100% кислородом. Через 3-5 минут концентрацию O2 в смеси следует уменьшить до 30-35%. Фармакологическая поддержка не отличается от вышеописанной. При гипотонии вводятся стимуляторы (кофеин, кордиамин) и кардиотоники (допамин, добутамин). Клиническая смерть — показание к началу реанимационных мероприятий с использованием тройного приема Сафара и непрямого массажа сердца. Медикаментозное пособие при СЛР вне стационара включает адреналин, в отделениях ОРИТ — адреналин, атропин, кальция хлорид и натрия гидрокарбонат. Коррекция электролитных изменений на любом этапе проводится путем объемной инфузии кристаллоидных жидкостей.

Прогноз и профилактика

В целом утопление имеет благоприятный прогноз, однако необходимо учитывать, что тяжелые осложнения, влекущие за собой смерть пациента, могут развиваться в период до 24 часов с момента извлечения человека из воды. Основная причина отсроченной гибели — бурный отек легких, респираторный дистресс-синдром. Говорить о благополучном исходе допустимо не ранее, чем через сутки после госпитализации. Риск повышается при нахождении под водой более 25 минут, развитии комы, «мокром» типе патологии, сердечно-легочной реанимации в анамнезе (независимо от ее времени).

Чтобы предотвратить утопление, необходимо тщательно следить за родными и близкими на пляжах и в зонах отдыха. Особенного внимания требуют дети, старики и люди, находящиеся в алкогольном опьянении. После употребления спиртного пребывание в воде строго запрещается. Отдыхающие, не умеющие плавать, должны находиться в озерах и реках только в спасательном жилете, имея плавсредства в виде кругов, матрасов и надувных лодок. Нельзя заплывать за пределы отведенной для купания зоны, обозначенной буйками. Перед нырянием в прорубь следует несколько минут постоять раздетым на холодном воздухе, чтобы тело успело адаптироваться к низким температурам. В купель нужно входить постепенно.

Источник