- Первая помощь при отеке легких дома

- Алгоритм применения негликозидных инотропных средств (отек легких, кардиогенный шок):

- Первая помощь при отеке легких

- Классификация отека легких

- Этиология острого состояния

- Патогенез

- Клинические проявления

- Особенности проявления состояния при беременности

- Особенности заболевания у детей

- Осложнения

- Первая помощь при отеке легких

- Диагностика заболевания

- Лечение отека легких

- Контроль излеченности

- Профилактика отека легких

- Советы и рекомендации

- Вопрос-Ответ

- Чем отличается отек легких от сердечной астмы?

- Для чего применяют морфин при отеке легких?

- Сколько живут при отеке легких?

- Как распознать дома отек легкого?

- Как снять аллергический отек легких?

- Какой врач лечит отек легких?

- Отек легких

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы отека легких

- Диагностика

- Лечение отека легких

- Прогноз и профилактика

Первая помощь при отеке легких дома

Острая сердечная недостаточность является жизнеугрожающим состоянием, которое требует неотложной медицинской помощи. Несвоевременное и неадекватное лечение неминуемо ведет к смерти, т.е. первоочередная цель — это спасение жизни пациента и только потом нормализация электролитов и биохимических маркеров крови и т.д.

Для целенаправленной терапии необходимо выявить:

• причину острой левожелудочковой недостаточности: наличие болевого синдрома, состояние АД, ЦНС, признаки хронического нарушения кровообращения; нарушение ритма, контакт с токсическими веществами, прием медикаментов, патология легких и др.;

• условия, при которых развился отек легкого — например, физическая нагрузка, кровохарканье, нам также представляются важными, так как могут служить одним из диагностических критериев (ориентиров) в выявлении заболевания.

Основные лечебные мероприятия при сердечной астме должны быть неотложными, а при отеке легких — экстренными и направленными:

1) на устранение этиологического фактора (каузальная, дифференцированная терапия);

2) на основные патогенетические звенья отека легких (недифференцированная терапия):

— уменьшение массы циркулирующей крови (перераспределение, выведение);

— снижение давления в малом круге кровообращения;

— улучшение сократительной способности миокарда;

— снижение сосудистой проницаемости;

— улучшение условий оксигенации крови и уменьшение пенообразования.

Вазодилататоры показаны в качестве 1-й линии в терапии большинства больных острой сердечной недостаточностью. Нитраты уменьшают застой в легких без неблагоприятного изменения ударного объема и потребности миокарда в кислороде, что является очень важным особенно при остром коронарном синдроме. В низких дозах они вызывают дилатацию только венозных сосудов, при увеличении дозы — также и артерий, включая коронарные артерии. В адекватных дозах нитраты позволяют соблюсти баланс между дилатацией артериального и венозного русла, что уменьшает преднагрузку и постнагрузку без ухудшения тканевой перфузии.

Терапия нитратами может быть начата с сублингвального применения нитроглицерина или изосорбида динитрата. При неэффективности первой дозы сублингвального нитроглицерина возможно повторное его применение через 5-10 мин. Наиболее эффективным является в/в введение нитратов (нитроглицерин 20мкг/мин., или изосорбид динитрата 1-10 мг/ч). Дозу нитратов необходимо титровать по уровню среднего АД. Оптимальной считается лоза, когда среднее АД снизится на 10 мм рт. ст. Дозу нитратов нужно уменьшить, если систолическое давление достигнет уровня 90-100 мм рт. ст.

Инотропные средства. Их применение носит потенциально опасный характер, так как повышается потребность миокарда в кислороде, а также увеличивается риск развития нарушений ритма. Они показаны при наличии периферической гипоперфузии — артериальная гипотензия, ухудшение функции почек вне зависимости от наличия застоя в легких и отека легких, рефрактерных к терапии диуретиками и вазодилататрами в оптимальных дозах.

Алгоритм применения негликозидных инотропных средств (отек легких, кардиогенный шок):

Нитроглицерин 10-20 mg/kg/min или нитропруссид 0,1-0,5 mg/ kg/min, левосимендан в/в 0,05-0,2 мкг/кг в мин.

Сердечные гликозиды являются эффективным средством у пациентов тяжелой сердечной недостаточностью с эпизодами острой декомпенсации. Предикторами благотворных эффектов сердечных гликозидов служат: третий тон сердца, выраженная дилатация левого желудочка и набухание шейных вен.

Инотропная поддержка сердечными гликозидами не рекомендуется при наличии острого коронарного синдрома. Внутривенное введение 5 мг морфия (1 мл 1% р-ра содержит 10 мг препарата); при необходимости введение повторяют 2-3 раза в течение 15 мин. Противопоказан при остром отеке легких в сочетании с кровоизлиянием в мозг, хроническом легочном сердце, бронхиальной астме

Транспортировка осуществляется бригадой интенсивной терапии в положении с приподнятым головным концом с продолжением поддерживающей терапии (по необходимости). Госпитализация осуществляется в кардиологическое или реанимационное отделения.

Вышеприведенная терапия является актуальной. В дальнейшем должна быть проведена каузальная (дифференцированная) терапия, направления на устранение причины, приведшей к отеку легких -гипертонический криз, инфаркт миокарда, нарушения ритма, пороки сердца и др.

В процессе курации больного врач должен оценить эффективность лечебных мероприятий и определить дальнейшую тактику ведения больного. Основным критерием эффективности лечения (определяющим) является исчезновение влажных хрипов в легких (наряду с исчезновением одышки, цианоза). С целью профилактики отека легких должна быть продолжена поддерживающая терапия.

Источник

Первая помощь при отеке легких

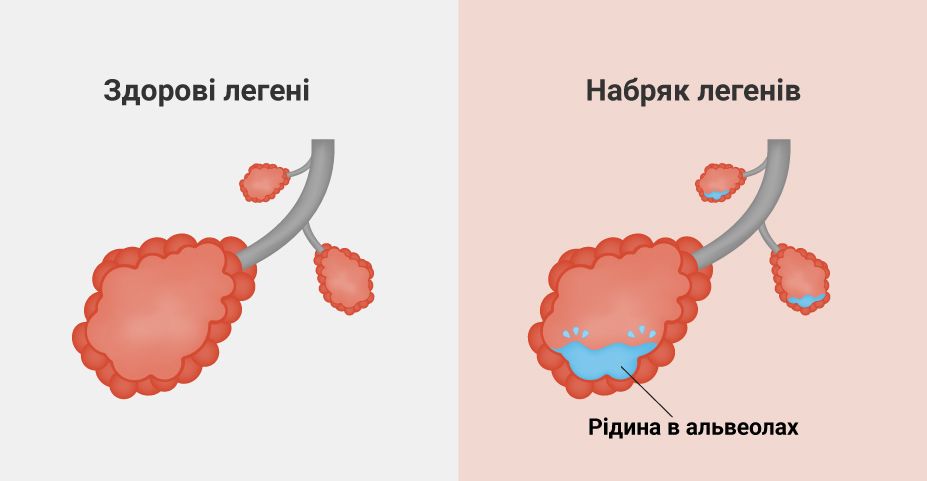

Отек легких — это патологическое состояние, при котором жидкость начинает скапливаться в альвеолах. Ситуация возникает, когда сердце не может нормально перекачивать кровь из кровеносных сосудов легких в другие органы. Это препятствует эффективному газообмену и приводит к гипоксии организма. Легочный отек возникает внезапно и стремительно нарастает. Состояние может закончиться летальным исходом.

Классификация отека легких

Существует несколько форм заболевания по скорости развития:

- Молниеносная — процесс нарастает стремительно, и в течение нескольких минут пациент умирает.

- Острая — клиническая картина развивается на протяжении 4 часов. Вероятность летального исхода довольно высока и возникает на фоне инфаркта или мозговой травмы.

- Подострая — характеризуется чередованием активных и спокойных стадий. Причиной является печеночная недостаточность.

- Затяжная — симптомы нарастают в течение 12 часов без ярких признаков. Основой являются сердечная недостаточность или заболевания дыхательной системы.

Различные причины формируют отдельные типы отека легкого. Чаще всего встречаются кардиогенный, неврологический или аллергический варианты.

Этиология острого состояния

Наиболее частой причиной отека легких является левожелудочковая недостаточность.

Патология возникает на фоне таких заболеваний, как:

- инфаркт;

- аритмия;

- дефекты клапана;

- гипертоническая болезнь.

Дополнительно существуют некардиальные причины отека легких:

- травмы;

- токсичные вещества;

- вдыхание дыма;

- высотная болезнь;

- грипп;

- пневмония;

- COVID-19;

- воспаление поджелудочной железы;

- аллергические реакции;

- болезни почек.

Введение некоторых внутривенных препаратов также может вызвать патологическое состояние.

Патогенез

Альвеолы — это структурные элементы легких, в которых происходит газообмен. Обычно они заполнены воздухом. Когда в альвеолах накапливается жидкость, нарушаются процессы нормального газообмена. По различным причинам сердце не перекачивает кровь из легких. В результате кровь накапливается в кровеносных сосудах легких, а затем просачивается в просвет альвеол. Появляются признаки отека легких. Вероятность благоприятного или неблагоприятного исхода поставлена в зависимость от формы патологии и квалифицированной помощи пациенту. По статистическим данным примерно 25 % больных умирает от отека легких.

Клинические проявления

Симптомы отека легких возникают внезапно. Больной обычно бледен, вспотел и принимает сидячее положение, в котором он лучше всего дышит. Также больной может испытывать сильное беспокойство. Дыхание быстрое и поверхностное, его можно описать как «хрипы».

Среди дополнительных симптомов отека легких различают:

- бледные кожные покровы или цианоз;

- учащенное сердцебиение;

- сухой кашель, со временем переходящий во влажный;

- затрудненное, учащенное дыхание, поверхностные вдохи и короткие выдохи;

- могут появиться пенистые желтые выделения с оттенком крови;

- низкое или высокое КД.

Особенности проявления состояния при беременности

Во время беременности отек легких может возникать как на фоне проблем с сердцем, так и при изначально нормально протекающих физиологических изменениях женского организма. Наиболее частыми причинами являются многоплодная беременность и проявления преэклампсии. При нарастании признаков требуется посадить пациентку и вызвать скорую помощь. В стационаре назначают оксигенотерапию, мочегонные и гипотензивные средства. Если проведенная терапия не приносит результатов, беременную подключают к аппарату искусственного дыхания.

Особенности заболевания у детей

В детском возрасте проблемы с сердцем наблюдаются намного реже, чем у взрослых. Поэтому основными причинами отека легких становятся заболевания дыхательной системы или сильные травмы. Опасную патологию можно заподозрить, если ребенок становится беспокойным, ощущает нехватку воздуха и жалуется на страх смерти. В этом случае требуется немедленно доставить больного в стационар, где будут проведены реанимационные действия.

Осложнения

Патология сама по себе является угрожающим осложнением. При этом несоблюдение сроков и надлежащей медицинской помощи может привести к смерти. Последствия отека легких, даже при успешном купировании, иногда приводят к застойной пневмонии, формированию признаков пневмосклероза и нарушению работы внутренних органов.

Первая помощь при отеке легких

При своевременном и эффективном вмешательстве патологическое состояние быстро проходит. Следует как можно скорее уменьшить одышку и улучшить оксигенацию крови.

Неотложная помощь при отеке легких включает в себя:

- первоочередно следует вызвать скорую помощь и указать состояние пациента;

- ожидая приезда скорой помощи, необходимо удерживать пациента в сидячем положении;

- открыть окно и обеспечить больному доступ свежего воздуха.

Это практически все, что близкие могут сделать в данной ситуации. Все остальное делает бригада медиков, начиная с подачи кислорода, установки внутривенного катетера и проведения оказания медикаментозной помощи. Сразу принимается решение о транспортировке пациента в больницу, но при этом постоянно вводятся лекарства и контролируется его жизнедеятельность. Только в специализированном учреждении создаются оптимальные условия для вывода пациента из тяжелого состояния.

Диагностика заболевания

Врач диагностирует состояние на основании анамнеза и типичных изменений, наблюдаемых во время обследования. При осмотре пациента с отеком легких врач слышит типичные аускультативные изменения. Показатели тонометра определяют высокое или слишком низкое АД. При пальпации определяется отек нижних конечностей (у людей с обострением хронической сердечной недостаточности).

Инструментальная диагностика отека легких:

- рентген органов грудной клетки;

- ЭКГ;

- эхокардиография сердца;

- лабораторные анализы крови;

- анализ крови на кислород и углекислый газ.

Лечение отека легких

На первом месте при лечении отека легких стоит неотложная медицинская помощь. Требуется немедленное выполнение интенсивного лечения. Пациенту назначают кислород с высокой скоростью потока и внутривенно вводят диуретики. В зависимости от значений АД назначают соответствующие препараты для его стабилизации. Иногда, несмотря на прием лекарств, состояние пациента не улучшается и из-за недостаточной оксигенации крови. В этом случае при лечении отека легких необходимы интубация (размещение пластиковой трубки в трахее пациента для обеспечения проходимости дыхательных путей) и временная поддержка дыхания с помощью аппарата ИВЛ.

Контроль излеченности

Своевременное лечение обычно облегчает признаки отека легких. Заболевание, провоцирующее патологию, требует тщательной диагностики и лечения, чтобы предотвратить угрозу жизни. Пациент должен находиться под постоянным наблюдением семейного врача и кардиолога.

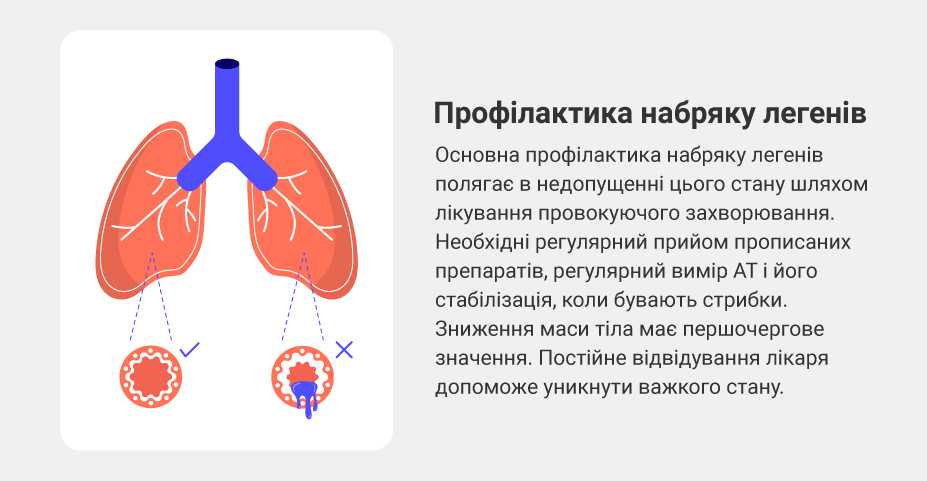

Профилактика отека легких

Основная профилактика отека легких заключается в недопущении данного состояния путем лечения провоцирующего заболевания. Необходимы регулярный прием прописанных препаратов, регулярное измерение АД и его стабилизация при скачках. Снижение массы тела имеет первоочередное значение. Постоянное посещение врача поможет избежать тяжелого состояния.

Советы и рекомендации

Отек легких нельзя вылечить с помощью народной медицины. В данном случае самолечение приведет к летальному исходу. Только квалифицированная медицинская помощь способна предотвратить последствия патологического состояния.

Вопрос-Ответ

Чем отличается отек легких от сердечной астмы?

Для чего применяют морфин при отеке легких?

Сколько живут при отеке легких?

Как распознать дома отек легкого?

Как снять аллергический отек легких?

Статья носит информационно-ознакомительный характер. Пожалуйста, помните: самолечение может вредить вашему здоровью.

Заведующая терапевтическим отделением на Оболони, врач-терапевт высшей категории, пульмонолог первой категории

Врач-пульмонолог, аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук

Какой врач лечит отек легких?

Консультация опытного врача-кардиолога либо пульмонолога клиники МЕДИКОМ и специальное оборудование помогут быстро купировать острое состояние. У нас пациенту обеспечат эффективное лечение отека легких в Киеве, включая неотложную помощь. Обращайтесь за помощью в ближайшее подразделение нашей клиники на Оболони и Печерске, чтобы не допустить негативных последствий.

Источник

Отек легких

Отек легких – острая легочная недостаточность, связанная с массивным выходом транссудата из капилляров в легочную ткань, что приводит к инфильтрации альвеол и резкому нарушению газообмена в легких. Отек легких проявляется одышкой в покое, чувством стеснения в груди, удушьем, цианозом, кашлем с пенистой кровянистой мокротой, клокочущим дыханием. Диагностика отека легких предполагает проведение аускультации, рентгенографии, ЭКГ, ЭхоКГ. Лечение отека легких требует проведения интенсивной терапии, включающей оксигенотерапию, введение наркотических анальгетиков, седативных, мочегонных, гипотензивных средств, сердечных гликозидов, нитратов, белковых препаратов.

МКБ-10

Общие сведения

Отек легких – клинический синдром, вызванный выпотеванием жидкой части крови в легочную ткань и сопровождающийся нарушением газообмена в легких, развитием тканевой гипоксии и ацидоза. Отек легких может осложнять течение самых различных заболеваний в пульмонологии, кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, отоларингологии. При несвоевременности оказания необходимой помощи отек легких может быть фатальным.

Причины

Этиологические предпосылки отека легких многообразны. В кардиологической практике отеком легких могут осложняться различные заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз, острый инфаркт миокарда, инфекционный эндокардит, аритмии, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, аортит, кардиомиопатии, миокардиты, миксомы предсердия. Нередко отек легких развивается на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца – аортальной недостаточности, митрального стеноза, аневризмы, коарктации аорты, открытого артериального протока, ДМПП и ДМЖП, синдрома Эйзенменгера.

В пульмонологии отеком легких может сопровождаться тяжелое течение хронического бронхита и крупозной пневмонии, пневмосклероза и эмфиземы, бронхиальной астмы, туберкулеза, актиномикоза, опухолей, ТЭЛА, легочного сердца. Развитие отека легких возможно при травмах грудной клетки, сопровождающихся синдромом длительного раздавливания, плевритом, пневмотораксом.

В некоторых случаях отек легких выступает осложнением инфекционных заболеваний, протекающих с тяжелой интоксикацией: ОРВИ, гриппа, кори, скарлатины, дифтерии, коклюша, брюшного тифа, столбняка, полиомиелита.

Отек легких у новорожденных может быть связан с тяжелой гипоксией, недоношенностью, бронхолегочной дисплазией. В педиатрии опасность отека легких существует при любых состояниях, сопряженных с нарушением проходимости дыхательных путей — остром ларингите, аденоидах, инородных телах дыхательных путей и пр. Аналогичный механизм развития отека легких наблюдается при механической асфиксии: повешении, утоплении, аспирации желудочного содержимого в легкие.

В нефрологии к отеку легких может приводить острый гломерулонефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность; в гастроэнтерологии – кишечная непроходимость, цирроз печени, острый панкреатит; в неврологии — ОНМК, субарахноидальные кровоизлияния, энцефалит, менингит, опухоли, ЧМТ и операции на головном мозге.

Нередко отек легких развивается вследствие отравлений химическими веществами (фторсодержащими полимерами, фосфорорганическими соединениями, кислотами, солями металлов, газами), интоксикаций алкоголем, никотином, наркотиками; эндогенной интоксикации при обширных ожогах, сепсисе; острого отравления лекарственными средствами (барбитуратами, салицилатами и др.), острых аллергических реакций (анафилактического шока).

В акушерстве и гинекологии отек легких чаще всего связан с развитием эклампсии беременных, синдрома гиперстимуляции яичников. Возможно развитие отека легких на фоне длительной ИВЛ высокими концентрациями кислорода, неконтролируемой внутривенной инфузии растворов, торакоцентеза с быстрой одномоментной эвакуацией жидкости из плевральной полости.

Патогенез

Основные механизмы развития отека легких включают резкое увеличение гидростатического и снижение онкотического (коллоидно-осмотического) давления в легочных капиллярах, а также нарушение проницаемости альвеолокапиллярной мембраны.

Начальную стадию отека легких составляет усиленная фильтрация транссудата в интерстициальную легочную ткань, которая не уравновешивается обратным всасыванием жидкости в сосудистое русло. Эти процессы соответствуют интерстициальной фазе отека легких, которая клинически проявляется в виде сердечной астмы.

Дальнейшее перемещение белкового транссудата и легочного сурфактанта в просвет альвеол, где они смешиваются с воздухом, сопровождается образованием стойкой пены, препятствующей поступлению кислорода к альвеолярно-капиллярной мембране, где происходит газообмен. Данные нарушения характеризуют альвеолярную стадию отека легких. Возникающая в результате гипоксемии одышка способствует снижению внутригрудного давления, что в свою очередь усиливает приток крови к правым отделам сердца. При этом давление в малом круге кровообращения еще больше повышается, а пропотевание транссудата в альвеолы увеличивается. Таким образом, формируется механизм порочного круга, обусловливающий прогрессирование отека легких.

Классификация

С учетом пусковых механизмов выделяют кардиогенный (сердечный), некардиогенный (респираторный дистресс-синдром) и смешанный отек легких. Термином некардиогенный отек легких объединяются различные случаи, не связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нефрогенный, токсический, аллергический, неврогенный и другие формы отека легких.

По варианту течения различают следующие виды отека легких:

- молниеносный – развивается бурно, в течение нескольких минут; всегда заканчиваясь летальным исходом

- острый – нарастает быстро, до 4-х часов; даже при немедленно начатых реанимационных мероприятиях не всегда удается избежать летального исхода. Острый отек легких обычно развивается при инфаркте миокарда, ЧМТ, анафилаксии и т. д.

- подострый – имеет волнообразное течение; симптомы развиваются постепенно, то нарастая, то стихая. Такой вариант течения отека легких наблюдается при эндогенной интоксикации различного генеза (уремии, печеночной недостаточности и др.)

- затяжной – развивается в период от 12 часов до нескольких суток; может протекать стерто, без характерных клинических признаков. Затяжной отек легких встречается при хронических заболеваниях легких, хронической сердечной недостаточности.

Симптомы отека легких

Отек легких не всегда развивается внезапно и бурно. В некоторых случаях ему предшествуют продромальные признаки, включающие слабость, головокружение и головную боль, чувство стеснения в грудной клетке, тахипноэ, сухой кашель. Эти симптомы могут наблюдаться за несколько минут или часов до развития отека легких.

Клиника сердечной астмы (интерстициального отека легких) может развиваться в любое время суток, однако чаще это происходит ночью или в предутренние часы. Приступ сердечной астмы может провоцироваться физической нагрузкой, психоэмоциональным напряжением, переохлаждением, тревожными сновидениями, переходом в горизонтальное положение и др. факторами. При этом возникает внезапное удушье или приступообразный кашель, вынуждающие больного сесть. Интерстициальный отек легких сопровождается появлением цианоза губ и ногтей, холодного пота, экзофтальма, возбуждения и двигательного беспокойства. Объективно выявляется ЧД 40-60 в минуту, тахикардия, повышение АД, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. Дыхание усиленное, стридорозное; при аускультации могут выслушиваться сухие свистящие хрипы; влажные хрипы отсутствуют.

На стадии альвеолярного отека легких развивается резкая дыхательная недостаточность, выраженная одышка, диффузный цианоз, одутловатость лица, набухание вен шеи. На расстоянии слышно клокочущее дыхание; аускультативно определяются разнокалиберные влажные хрипы. При дыхании и кашле изо рта пациента выделяется пена, часто имеющая розоватый оттенок из-за выпотевания форменных элементов крови.

При отеке легких быстро нарастает заторможенность, спутанность сознания, вплоть до комы. В терминальной стадии отека легких АД снижается, дыхание становится поверхностным и периодическим (дыхание Чейна-Стокса), пульс – нитевидным. Гибель больного с отеком легких наступает вследствие асфиксии.

Диагностика

Кроме оценки физикальных данных, в диагностике отека легких крайне важны показатели лабораторных и инструментальных исследований. Все исследования выполняются в кратчайшие сроки, иногда параллельно с оказанием неотложной помощи:

- Исследование газов крови. При отеке легких характеризуется определенной динамикой: на начальном этапе отмечается умеренная гипокапния; затем по мере прогрессирования отека легких PaO2 и PaCO2 снижается; на поздней стадии отмечается увеличение PaCO2 и снижение PaO2. Показатели КОС крови свидетельствуют о респираторном алкалозе. Измерение ЦВД при отеке легких показывает его увеличение до 12 см. вод. ст. и более.

- Биохимический скрининг. С целью дифференциации причин, приведших к отеку легких, проводится биохимическое исследование показателей крови (КФК-МВ, кардиоспецифических тропонинов, мочевины, общего белка и альбуминов, креатинина, печеночных проб, коагулограммы и др.).

- ЭКГ и ЭхоКГ. На электрокардиограмме при отеке легких часто выявляются признаки гипертрофии левого желудочка, ишемия миокарда, различные аритмии. По данным УЗИ сердца визуализируются зоны гипокинезии миокарда, свидетельствующие о снижении сократимости левого желудочка; фракция выброса снижена, конечный диастолический объем увеличен.

- Рентгенография органов грудной клетки. Выявляет расширение границ сердца и корней легких. При альвеолярном отеке легких в центральных отделах легких выявляется однородное симметричное затемнение в форме бабочки; реже — очаговые изменения. Возможно наличие плеврального выпота умеренного или большого объема.

- Катетеризация легочной артерии. Позволяет провести дифференциальную диагностику между некардиогенным и кардиогенным отеком легких.

Лечение отека легких

Лечение отека легких проводится в ОРИТ под постоянным мониторингом показателей оксигенации и гемодинамики. Экстренные мероприятия при возникновении отека легких включают:

- придание больному положения сидя или полусидя (с приподнятым изголовьем кровати), наложение жгутов или манжет на конечности, горячие ножные ванны, кровопускание, что способствует уменьшению венозного возврата к сердцу.

- подачу увлажненного кислорода при отеке легких целесообразнее осуществлять через пеногасители – антифомсилан, этиловый спирт.

- при необходимости — перевод на ИВЛ. При наличии показаний (например, для удаления инородного тела или аспирации содержимого из дыхательных путей) выполняется трахеостомия.

- введение наркотических анальгетиков (морфина) для подавления активности дыхательного центра.

- введение диуретиков (фуросемида и др.) с целью снижения ОЦК и дегидратации легких.

- введение нитропруссида натрия или нитроглицерина с целью уменьшения постнагрузки.

- применение ганглиоблокаторов (азаметония бромида, триметафана) позволяет быстро снизить давление в малом круге кровообращения.

По показаниям пациентам с отеком легких назначаются сердечные гликозиды, гипотензивные, антиаритмические, тромболитические, гормональные, антибактериальные, антигистаминные препараты, инфузии белковых и коллоидных растворов. После купирования приступа отека легких проводится лечение основного заболевания.

Прогноз и профилактика

Независимо от этиологии, прогноз при отеке легких всегда крайне серьезен. При остром альвеолярном отеке легких летальность достигает 20-50%; если же отек возникает на фоне инфаркта миокарда или анафилактического шока, смертность превышает 90%. Даже после благополучного купирования отека легких возможны осложнения в виде ишемического поражения внутренних органов, застойной пневмонии, ателектазов легкого, пневмосклероза. В том случае, если первопричина отека легких не устранена, высока вероятность его повторения.

Благоприятному исходу в немалой степени способствует ранняя патогенетическая терапия, предпринятая в интерстициальной фазе отека легких, своевременное выявление основного заболевания и его целенаправленное лечение под руководством специалиста соответствующего профиля (пульмонолога, кардиолога, инфекциониста, педиатра, невролога, отоларинголога, нефролога, гастроэнтеролога и др.).

Источник