- Первая помощь при отеке головного мозга

- Отёк головного мозга

- Первая помощь при отеке головного мозга

- Первая помощь при отеке головного мозга

- Как лечить отёк мозга

- Методы лечения отёка мозга

- Дегидратационная терапия

- Оксигенация и улучшение метаболизма

- Лечение причины отёка и сопутствующих симптомов

- Статью проверил

- Содержание статьи

- Лечение отёка мозга в клиниках ЦРМТ

Первая помощь при отеке головного мозга

Данный вид медицинской помощи должен осуществляться в отделениях реанимации и интенсивной терапии и быть построен на нижеприведенных принципах лечения отека головного мозга (Ш. Ш. Шамансуров и др., 1995).

Коррекция нарушения дыхания и сердечной деятельности. В зависимости от степени поражения ЦНС и тяжести состояния больных с тяжелыми формами отека, нарушения дыхания и сердечной деятельности могут быть первичными и вторичными. При их коррекции используются стандартные методики.

Этиологическое лечение основного заболевания. Рациональное лечение отека мозга заключается в устранении самой причины, которая этот отек вызвала. Такое лечение возможно лишь тогда, когда первопричина отека точно известна. Однако даже устранение причины отека не обязательно приводит к его ликвидации. В таких случаях терапевтические воздействия необходимо направить на сам отек мозга. Следует указать, что ни один метод лечения не устранит отек вокруг опухоли, абсцесса или гематомы, если не ликвидирован первичный патологический очаг.

Патогенетическая терапия отека направлена, в первую очередь, на устранение гипоксии как наиболее неблагоприятного фактора, способствующего развитию отека. Эта терапия направлена на нормализацию гемодинамики, ликвородинамики, метаболизма нейронов.

Иными словами, терапия нацелена на коррекцию основных патофизиологических механизмов (циркуляторных, васкуляторных, тканевых), участвующих в развитии отека мозга.

Коррекция гематоциркуляторных нарушений включает:

1. Лечебные мероприятия, направленные на нормализацию показателей системной гемодинамики. Для поддержания адекватной перфузии головного мозга необходимо сконцентрировать усилия на нормализацию системного артериального давления путем рационального назначения вазоактивных (дилататоров или констрикторов) препаратов быстрого действия (клофелин, дибазол или кофеин бензоат натрия и др.).

2. Назначение блокаторов кальциевых каналов. Эти препараты способствуют улучшению мозговой циркуляции, уменьшают накопление тканевых гормонов и тем самым обеспечивают устойчивость мозга к гипоксии. К ним относятся верапамил и его производные (финоптин, изоптин), нимодипин, лидофлазин, нифедипин (коринфар), фендилин (сензид), циннаризин (стугерон).

3. Усиление микроциркуляции мозга путем назначения препаратов, нормализующих тонус сосудов и реологические свойства крови. Здесь целесообразно использовать следующие вазоактивные препараты: кавинтон, ксантинола никотинат (компламин, теоникол, ксарин), эуфиллин, трентал (агапурин), дипиридамол (курантил), галидор, сермион (редергин), реополиглюкин, гепарин, индометацин (вольтарен, ортофен, аспирин).

При коррекции васкулярного (барьерного) фактора назначают следующие препараты:

• глюкокортикоиды (назначается либо преднизолон, либо дексаметазон);

• ингибиторы протеолитических ферментов. Они инактивируют тканевые гормоны воспаления при отеке головного мозга (гистамин, брадикинин, трипсин и др.). Для этой цели в/в вводится контрикал в дозе 1-10 тыс. ЕД/кг, гордокс — 12-15 тыс. ЕД/кг, аминокапроновая кислота — 200—300 мг/кг/24 ч. Курс лечения ингибиторами протеолитических ферментов, как правило, не превышает 5—7 дней;

• препараты, стабилизирующие клеточные мембраны и ангиопротекторы. Назначение последних способствует уменьшению проницаемости стенки сосудов мозга. К этой группе препаратов относятся дицинон, троксевазин, гливенол, венорутон, аскорутин;

• блокаторы кальциевых каналов (о назначении этих препаратов сказано выше);

• иммунокорригирующие препараты. В качестве иммуносупрессоров чаще всего используются стероидные гормоны (кортизон, гидрокортизон, преднизолон).

Иммуностимулирующая терапия включает применение тимозина, Т-активина, В-активина, тимогена, левамизола, пропермила, витаминов группы В.

Коррекция тканевого фактора включает:

• обеспечение адекватной оксигенации крови. Достигается восстановлением и поддержанием проходимости дыхательных путей, проведением постоянной ингаляции увлажненного кислорода, применением в некоторых случаях гипербарической оксигенации и ИВЛ;

• нормализацию метаболических процессов в нейронах головного мозга. Для этой цели используются ноотропы (ноотропил, пирацетам, ами-налон, церебролизин, энцефабол, пантогам, пиридитол и др.).

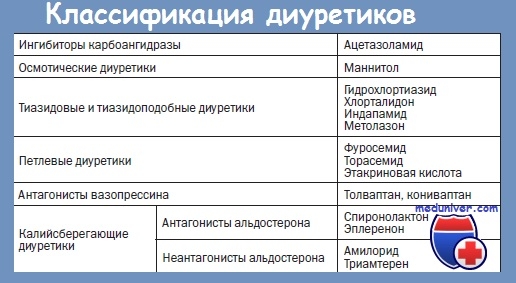

Коррекция нарушений водно-электролитного обмена и дегидратационная терапия. Важным патогенетическим направлением лечения отека мозга является назначение дегидратационной терапии:

• осмотические диуретики ( глицерин, маннитол, сорбитол и др.);

• салуретики (лазикс, фуросемид и др.);

• кортикостероиды (гидрокортизон, преднизолон). Следует указать, что действие стероидов на отек мозга развивается медленно — эффект обнаруживается не раньше, чем через 24 ч после первого введения препарата. Они более эффективны при локальных отеках мозга; кроме этого необходимо знать, что длительное применение стероидов, особенно в малых дозировках, может вызвать увеличение объема мозга и ВЧД;

• барбитураты (внутримышечно 10% раствор тиопентала натрия в дозе 10 мг/кг каждые 3 ч, суточная доза детям до 80 мг/кг).

Хирургическая коррекция отека мозга. Когда этиологический фактор отека мозга представлен экспансивным процессом (гематома, опухоль, абсцесс и т. д.), он может быть прерван только с помощью нейрохирургического вмешательства.

Источник

Отёк головного мозга

Если вашему близкому диагностировали отек головного мозга, лечение должно начаться в кратчайшие сроки. Необходима экстренная консультация нейрохирурга для уточнения диагноза и возможной операции по жизненным показаниям и нейрореаниматолога, который проконсультирует по вопросам консервативной терапии и определит транспортабельность пациента в специализированный медицинский центр. Если к отеку привела опухоль головного мозга, операция у квалифицированного врача может стать единственным шансом на спасение.

Однако в Москве для обследования и лечения отека мозга, осложнившего течение тяжелых заболеваний, травм и опухолей существует множество городских больниц и коммерческих центров. Как выбрать учреждение, где будет проведено наиболее квалифицированное лечение? Отек мозга не дает времени на раздумья и выяснение подробной информации о каждой клинике.

Доверьте жизнь и здоровье ваших близких профессионалам!

Источник

Первая помощь при отеке головного мозга

Главная цель неотложной помощи — устранение угрозы для жизни перед транспортировкой больного в профильное лечебное учреждение для оказания специализированной медицинской помощи.

1. Производится устранение нарушений витальных функций организма.

2. Форсированный диурез осуществляется по дегидратационному типу (выведение жидкости превышает введение). Используется 20% раствор маннитола из расчета 1 — 1,5 г/кг/сут, 10% р-р альбумина — 100 мл, лазикс 40—80 мг в/в. Примечание. В данной ситуации не используются гипертонические р-ры глюкозы (40%) и мочевины, т. к. они проникают через гематоэнцефалический барьер, накапливаются в веществе головного мозга, способствуя его гипергидратации.

3. Коррекция КЩС и электролитного состава крови по общепринятым методикам.

4. Устранение повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера: преднизолон в дозе 60—90 мг в/в 2—3 раза в день, дексаметазон первоначально 10—12 мг в/в, затем по 4 мг через 6 часов в/м, гидрокортизон до 1 г в сутки.

5. Коррекция артериальной гипертензни: эуфиллин 2,4% р-р — 10 мл в/в медленно, дибазол 1% р-р — 2—4 мл в/в, в/м или п/к, папаверина гидрохлорид 2% р-р — 4—6 мл в/м или п/к, при высоком АД используются ганглиоблокаторы, например, пентамин 5% р-р — 2 мл в разведении на 200—300 мл физраствора в/в капельно (требуется постоянный контроль АД!).

6. С патогенетической точки зрения, при отеке мозга показаны средства, обладающие свойствами гемостатиков и ангиопротекторов. Этими эффектами обладает дицинон (методика использования: см. тему Геморрагический инсульт. Неотложная помощь).

7. Купирование психомоторного возбуждения: диазепам 0,5% р-р — 2 мл в/м, дроперидол 0,25% р-р — 2—5 мл в/в, натрия оксибутират 20% р-р — 10—20 мл в/в капельно в течение 10—15 мин. в разведении на 100—150 мл физиологического раствора (струйное введение расчетной дозы оксибутирата само по себе может вызвать судорожный синдром);

8. Купирование гипертермического синдрома (при его наличии); судорожного синдрома (при его наличии) .

9. Улучшение мозгового метаболизма и кровообращения достигается в/в введением 20% р-ра пирацетама — 10 мл 2 раза в сутки.

10. Ингибиторы протеолитических ферментов: контрикал или трасилол медленно в/в капельно по 25000 ЕД на изотоническом растворе.

11. Кислородотерапия. Антигиноксанты. Глутаминовая кислота до 1 г в/в капельно, 2—3 раза в сутки, АТФ, цитохром С. Примечание. Перечисление лечебные мероприятия адаптируются к конкретной ситуации.

Источник

Первая помощь при отеке головного мозга

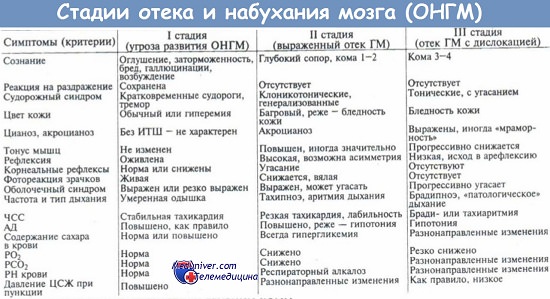

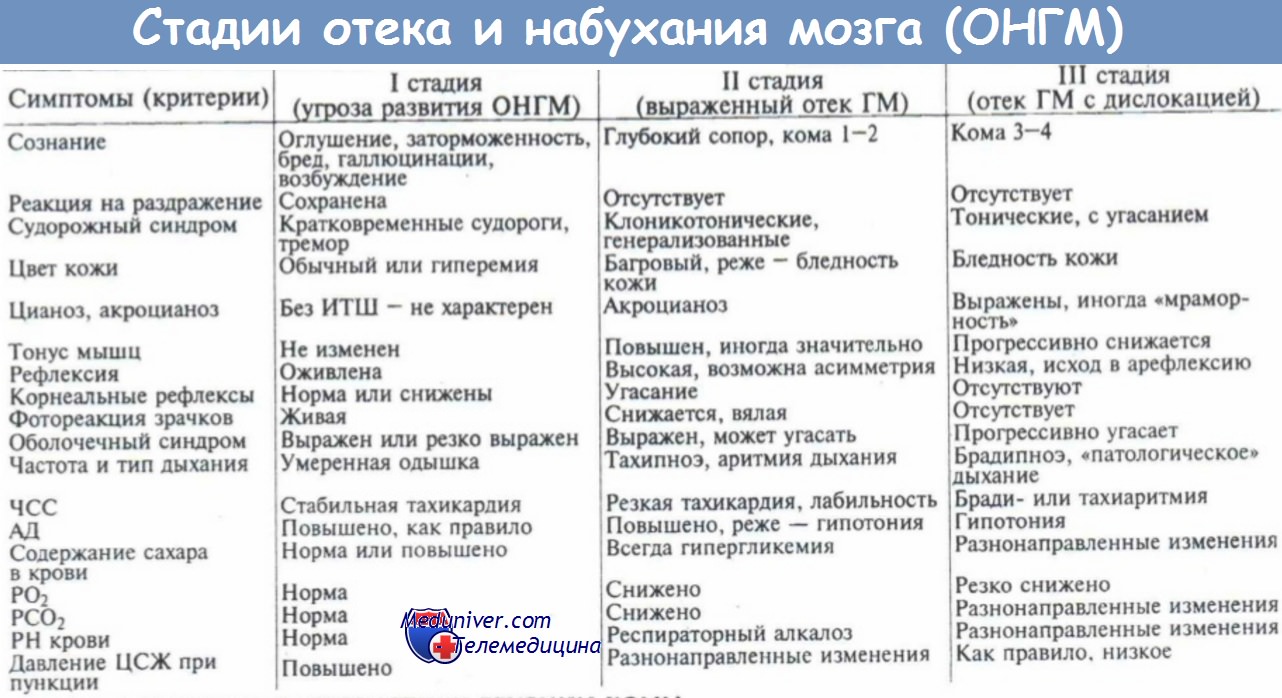

Существует определенная взаимосвязь между распространенностью отека и степенью повышения внутричерепного давления, однако это отмечается не всегда. В абсолютном большинстве случаев бывает крайне сложно отдифференцировать клинические признаки, вызванные отеком мозга, от симптомов, обусловленных самим патологическим процессом.

Начинающийся отек мозга можно предположить, если есть уверенность, что первичный очаг не прогрессирует, а у больного появляется и нарастает отрицательная неврологическая динамика в виде появления судорожного статуса, и на фоне этого наблюдается прогрессирующее нарушение сознания вплоть до развития коматозного состояния.

В клинической картине отека мозга можно выделить три группы синдромов (Ш. Ш. Шамансуров и др.):

1. Обшемозговой синдром, симптомы которого характерны для повышения внутричерепного давления (ВЧД).

2. Диффузное рострокаудальное нарастание неврологических симптомов.

3. Дислокация мозговых структур.

1. Общемозговой синдром. Клиническая картина его обычно обусловлена повышением ВЧД и имеет различную клиническую картину в зависимости от скорости его нарастания. Нормальный уровень ВЧД, измеряемый в положении лежа на боку у взрослого человека 10—15 мм рт. ст. (100—150 мм водного столба). Повышение ВЧД обычно сопровождается следующими симптомами: головная боль, тошнота и/или рвота, сонливость, отек дисков зрительных нервов (Д. Р. Штульман, Н. Н. Яхно, 1995). Наиболее прогностически неблагоприятным признаком является сонливость.

При медленном нарастании ВЧД появляются неопределенные, чаще «утренние», головные боли, иногда на их высоте возникает рвота. В большинстве случаев рвота протекает без тошноты. Головная боль после рвоты, как правило, несколько уменьшается. Возможно наличие преходящих головокружений. Наблюдаются медленно нарастающие изменения психики по типу растормаживания: появляется беспокойство, раздражительность, капризность. Сонливость не наблюдается.

Ранним объективным симптомом медленно прогрессирующего ВЧД является полнокровие вен и начальный отек диска зрительного нерва, одновременно или несколько позже появляются рентгенологические признаки внутричерепной гипертензии: остео-пороз турецкого седла, истончение костей свода (А. Н. Коновалов, Б. А. Кодашев, 1995).

При быстром нарастании ВЧД головные боли часто имеют приступообразный, пароксизмальный характер. Боли распирающие, сильные, сопровождаются рвотой, не приносящей облегчения. Появляются менингеальные симптомы, повышаются сухожильные рефлексы, возникает брадикардия, замедление моторных реакций. Характерны глазодвигательные расстройства за счет сжимания III и VI нервов. При дальнейшем прогрессировании внутричерепной ги-пертензии возникают нарушения психики по типу торможения: появляется выраженная сонливость, снижение памяти, замедление мышления, речи; больной неохотно вступает в контакт; на глазном дне определяется резко выраженный застой, кровоизлияния и белые очаги (вторичная атрофия).

Фаза декомпенсации внутричерепной гипертензии завершается симптомами прогрессирующего нарушения сознания (вплоть до комы) и витальными нарушениями, одной из причин которых является дислокация и вклинение мозга (А. Н. Коновалов, Б. А. Кодашев, 1995).

Источник

Как лечить отёк мозга

Отёк мозга — опасное для жизни патологическое состояние, при котором головной мозг увеличивается в объёме из-за скопления жидкости в клетках, межклеточном пространстве. Патологический процесс запускается из-за повышения проницаемости сосудов и нарушения гематоэнцефалического барьера. Состояние не развивается само по себе, это вторичное проявление других болезней, например, инсульта и тяжёлых инфекций, опухолей, а также перенесенных черепно-мозговых травм и хирургических вмешательств.

Отёк мозга, который только начинается, дает о себе знать сильной головной болью, чувством распирания в черепе, которое одинаково выражено по всей голове. Также возникает тошнота со рвотой, нарушается острота зрения, у некоторых пациентов развивается сильная слабость и сонливость, нарушения сознания вплоть до полной его потери.

Методы лечения отёка мозга

Дегидратационная терапия

Проводится, чтобы быстро вывести из тканей избытки жидкости. В этих целях применяют следующие препараты:

- петлевый диуретики: лазикс, фуросемид, трифас, которые накапливаются в тканях в большой концентрации и быстро оказывают мочегонный эффект;

- осмотические диуретики, например, манит, который вместе с петлевыми препаратами оказывает более эффективный дегидратационный эффект;

- L-лизина эсцинат, который выводит из тканей лишнюю жидкость без мочегонного эффекта;

- гиперосмолярные растворы, в том числе глюкоза и сульфат магния, которые временно повышают давление плазмы и усиливают воздействие диуретиков.

Оксигенация и улучшение метаболизма

Чтобы нормализовать обмен веществ, врач проводит следующие манипуляции:

- искусственную вентиляцию лёгких;

- обкладывание головы ёмкостями со льдом, которые оказывают местный гипотермический эффект;

- введение препаратов для улучшения метаболизма головного мозга, в том числе цераксона, актовегина, мексидола и других;

- применение глюкокортикоидных гормонов, которые стабилизируют мембраны поражённых клеток и укрепляют стенки сосудов.

Лечение причины отёка и сопутствующих симптомов

В ходе лечение врач мониторит и корректирует:

- работу сердечно-сосудистой системы;

- признаки и последствия интоксикации;

- операбельные опухоли головного мозга;

- повышенное внутричерепное давление, которое можно нормализовать при помощи ликворо дренирующей операции.

Статью проверил

Дата публикации: 16 Марта 2021 года

Дата проверки: 16 Марта 2021 года

Дата обновления: 22 Сентября 2021 года

Содержание статьи

Лечение отёка мозга в клиниках ЦРМТ

Если у вас беспокоит чувство распирания в голове, немедленно обращайтесь в клинику ЦМРТ. Мы назначим дегидратационную терапию и лечение основного заболевания, которое спровоцировало отёк мозга.

Источник