- Острый калькулезный холецистит

- Общие сведения

- Причины острого калькулезного холецистита

- Симптомы острого калькулезного холецистита

- Диагностика острого калькулезного холецистита

- Лечение острого калькулезного холецистита

- Калькулезный холецистит ( Холелитиаз )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы калькулезного холецистита

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение калькулезного холецистита

- Прогноз и профилактика

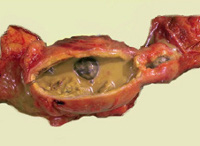

Острый калькулезный холецистит

Острый калькулезный холецистит – островоспалительный процесс в желчном пузыре, формирующийся в течение нескольких часов после закупорки пузырного протока желчным конкрементом. Основное проявление — интенсивная боль в правом подреберье, длящаяся более 6 часов; тошнота, рвота, гипертермия, иногда желтуха. Для постановки диагноза используют физикальные и лабораторные данные (общий анализ крови, печеночные пробы), инструментальные методики (УЗИ, рентгенографию, КТ, МРТ гепатобилиарной зоны; гепатохолесцинтиграфию, ЭРХПГ). Лечение комбинированное: кратковременная (не более 72 часов) инфузионная и антибактериальная терапия с последующей холецистэктомией.

Общие сведения

Острый калькулезный холецистит – особая форма воспалительного процесса в желчном пузыре, характеризующаяся наличием конкрементов в его просвете. Заболеванием страдает до 15% взрослого населения, крайне редко эта патология определяется у детей. Является одним из проявлений желчнокаменной болезни. В подавляющем большинстве случаев данный диагноз устанавливают после 40 лет, чаще у женщин, что связано с особенностями гормональной регуляции у женского пола. Также в зоне риска находятся беременные, люди с ожирением, пожилые пациенты и те, кто принимает гормональные препараты.

Желчнокаменная болезнь и сопровождающий ее острый холецистит относятся к числу наиболее распространенных заболеваний – их выявляют примерно у 20% женщин и 10% мужчин. С возрастом заболеваемость увеличивается: после 60 лет желчнокаменная болезнь диагностируется у 70% населения. В последние годы ЖКБ приобретает не только общемедицинское, но и социальное значение, а холецистэктомии выходят на второе место после аппендэктомий (в России ежегодно выполняется не менее 100 тысяч операций). Бессимптомные камни желчных путей обнаруживаются примерно в 30% всех патологоанатомических исследований. Лечением данной патологии занимаются гастроэнтерологи, терапевты, эндоскописты и хирурги.

Причины острого калькулезного холецистита

Самым главным патогенетическим механизмом формирования острого калькулезного холецистита является закупорка пузырного протока конкрементом. Существует ряд факторов, увеличивающих риск развития этого заболевания: женский пол, возраст, ожирение, семейный анамнез, особенности питания и др.

Высокая частота острого калькулезного холецистита у женщин объясняется повышенным уровнем эстрогенов и нарушениями гормонального фона вследствие частых беременностей, родов, приема гормональных контрацептивов и синтетических эстрогенов. Повышенный уровень гормонов сопровождается нарушением сократительной функции желчного пузыря, снижением уровня желчных кислот.

Чем старше становится человек, тем медленнее протекают обменные процессы в организме, выше уровень холестерина в желчи, хуже эвакуаторная способность желчных путей, поэтому с возрастом заболеваемость увеличивается. При ожирении ускоряется синтез холестерина и его экскреция в желчь, а лечебные мероприятия приводят к ухудшению состояния желчных путей (диета с ограниченной калорийностью сопровождается образованием густой замазкообразной желчи, шунтирующие операции увеличивают риск холелитиаза).

В развитии острого калькулезного холецистита имеет значение семейный анамнез, но не столько наследственная предрасположенность, сколько общие особенности питания и образа жизни. Именно поэтому около половины пациентов с ЖКБ имеют указания на наследственный характер патологии. К формированию острого калькулезного холецистита может приводить повышенное содержание в пище углеводов, жиров, холестерина, отсутствие устоявшегося режима питания, длительное исключительно внутривенное введение питательных веществ, голодание и резкое исхудание. Также важная роль в развитии патологии отводится таким факторам, как малоподвижный образ жизни, длительный прием эстрогенов, аналогов соматостатина, цефтриаксона и др. медикаментов, болезнь Крона, сахарный диабет и цирроз печени.

Закупорка устья желчного пузыря камнем приводит к застою желчи в его просвете. Это обусловливает выброс провоспалительных цитокинов и повреждение стенки пузыря. Развивается холецистит (воспаление пузыря), который сопровождается повышенным слизеобразованием. Перерастяжение пузыря большим количеством секрета вызывает еще более выраженную гиперпродукцию цитокинов и усиливает повреждение его стенок – таким образом, патологический круг замыкается. В результате перечисленных механизмов пузырные сосуды сдавливаются, происходит некроз и инфицирование стенки желчного пузыря, возможна ее перфорация.

Симптомы острого калькулезного холецистита

Главный клинический признак острого калькулезного холецистита – желчная колика, характеризующаяся острой болью в правом подреберье или в области надчревья, иррадиирующей в правую половину туловища, лопатку, руку, гораздо реже – в левую половину тела. При остром калькулезном холецистите желчная колика имеет свои особенности – возникает перед утренним пробуждением или сразу после него, интенсивность болевых ощущений нарастает в течение нескольких часов, они более выражены, чем при других заболеваниях.

Боль возникает после погрешностей в диете (употребления слишком жирной, жареной либо острой пищи, алкоголя), стрессовых ситуаций. Во время приступа пациент обильно потеет, отмечается страдальческое выражение лица, вынужденное положение в постели (с подтянутыми к животу коленями). При пальпации живота у больного с острым калькулезным холециститом может отмечаться локальное напряжение мышц передней брюшной стенки в правом подреберье.

Кроме боли, признаками острого калькулезного холецистита являются тошнота, рвота съеденной пищей и желчью. В течение 12 часов от начала заболевания присоединяется бактериальная инфекция, что проявляется гипертермией, отсутствием аппетита, слабостью и недомоганием. При полной либо частичной обструкции холедоха конкрементом развивается механическая желтуха (данный симптом при остром калькулезном холецистите встречается достаточно редко). При активном росте бактериальной флоры может развиться эмпиема желчного пузыря с осложнением в виде перфорации или формирования свища желчного пузыря, панкреатит, сепсис.

Диагностика острого калькулезного холецистита

При наличии у пациента клинических, анамнестических и физикальных данных, свидетельствующих в пользу острого калькулезного холецистита, нужно как можно раньше верифицировать данный диагноз, исключить его осложнения и выявить показания и противопоказания к хирургическому лечению. Результаты лабораторных тестов при остром калькулезном холецистите неспецифичны: лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, повышение уровня билирубина, щелочной фосфатазы и трансаминаз.

УЗИ гепатобилиарной зоны дает наилучшие результаты при проведении исследования натощак. В 90% случаев УЗИ позволяет выявить желчные конкременты и в 80% случаев – признаки воспалительного процесса. К специфическим критериям острого калькулезного холецистита относят утолщение пузырной стенки более 4 мм, жидкость в перипузырном пространстве.

Рентгенография желчных путей позволяет визуализировать конкременты только у каждого десятого пациента. Примерно у 1% больных определяется внутристеночная или внутрипросветная эмфизема желчного пузыря. КТ и МРТ внутренних органов дают возможность не только установить правильный диагноз в 95% случаев, но и своевременно выявить осложнения и сопутствующие заболевания. Кроме утолщения и эмфиземы пузырной стенки, выпота в околопузырном пространстве, во время этих исследований может определяться субсерозный отек, отторжение слизистой оболочки.

Гепатохолецистосцинтиграфия также является достаточно точным методом, при котором введенный радиоизотоп предоставляет возможность отследить нарушения эвакуации желчи по желчевыводящим путям. Проведение ЭРХПГ показано с лечебной и диагностической целью только пациентам с подозрением на наличие конкрементов, обтурирующих холедох, так как достаточно часто это исследование приводит к развитию реактивного панкреатита.

Лечение острого калькулезного холецистита

Консервативное лечение при остром калькулезном холецистите направлено на устранение воспалительного процесса, профилактику осложнений заболевания, предотвращение дальнейшего камнеобразования. Начинают терапию с лечебного голодания с постепенным переходом на лечебный стол номер 5.

Следующим этапом является обезболивание. При остром калькулезном холецистите противопоказано введение морфина, так как он вызывает спазм сфинктера Одди и затрудняет отток желчи в кишечник. Предпочтительно использование тримеперидина, парацетамола, папаверина.

Для купирования инфекции применяются антибактериальные средства широкого спектра действия в различных комбинациях: ампициллин, гентамицин, клиндамицин, метронидазол, цефалоспорины третьего и четвертого поколения, имипенем, циластатин. В комплексе лечения используют дезинтоксикационные средства. При необходимости вводят противорвотные медикаменты.

Операцией выбора при остром калькулезном холецистите является ранняя лапароскопическая холецистэктомия (в течение 72 часов от появления первых симптомов на фоне адекватного обезболивания и антибактериальной терапии). Результаты такого вмешательства намного лучше, чем при общепринятой в прошлом в гастроэнтерологии выжидательной тактике (операция проводилась через 6-8 недель от начала заболевания).

При наличии у пациента эмпиемы, гангрены или прободения желчного пузыря, перитонита операция проводится в первые часы от поступления в экстренном порядке. Пожилым больным, а также тем, чье состояние не позволяет провести радикальную операцию, осуществляют чрескожную холецистостомию на фоне массивной антибактериальной терапии.

Неосложненное течение острого калькулезного холецистита имеет благоприятный прогноз для больного. У пожилых и ослабленных пациентов, а также при развитии осложнений летальность может достигать 60%. Профилактика данной патологии заключается в предотвращении образования конкрементов в полости желчного пузыря.

Источник

Калькулезный холецистит ( Холелитиаз )

Калькулезный холецистит — это воспаление стенки желчного пузыря, возникшее на фоне холелитиаза. Проявляется желчной коликой или тупыми болями в правом подреберье, диспепсией, интоксикацией, желтухой. Диагностируется с помощью УЗИ, динамической сцинтиграфии гепатобилиарной системы, обзорной рентгенографии и МСКТ брюшной полости, ретроградной холангиопанкреатографии. Для лечения используют миотропные спазмолитики, НПВС, наркотические анальгетики, антибиотики, инфузионную терапию, противорвотные и ферментные препараты. Вне обострения выполняют холецистэктомию.

МКБ-10

Общие сведения

Калькулезный холецистит — одна из форм желчнокаменной болезни, поэтому его распространенность коррелирует с частотой ЖКБ в популяции. Холелитиазом страдает до 10-20% населения разных стран, острый вариант холецистита развивается у трети больных, хронический — у 60-96%. Патология обычно диагностируется после 40 лет, женщины заболевают в 3-5 раз чаще мужчин. В группу риска входят пациенты с отягощенной наследственностью, избыточным весом, гиподинамией, погрешностями в питании, страдающие сахарным диабетом, циррозом печени, болезнью Крона, длительно употребляющие эстроген-гестагенные препараты, аналоги соматостатина, некоторые антибиотики.

Причины

Развитие калькулезного холецистита тесно связано с прогрессированием желчнокаменной болезни, провоцируется теми же этиологическими факторами, что и процессы камнеобразования. По мнению специалистов в сфере современной гастроэнтерологии и гепатологии, основными причинами воспалительного поражения оболочек желчного пузыря при холелитиазе являются:

- Раздражение слизистой конкрементами. Изначально микролиты и небольшие конкременты находятся в составе желчи во взвешенном состоянии и эвакуируются из пузыря при желчевыделении. На фоне повышенной литогенности желчи камни увеличиваются в размерах, начинают оказывать механическое давление на стенки органа, провоцируя местные воспалительные, атрофические, некротические процессы. Наибольшую опасность представляют крупные плотные образования многогранной или шиловидной формы.

- Застой желчи. При холестазе ускоряется кристаллизация и рост конкрементов, возрастает риск закупорки желчных протоков и механического повреждения слизистой, создаются условия для быстрого размножения микрофлоры. Воспаление на фоне калькулезного процесса чаще возникает при дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей, обструкции Фатерова сосочка панкреатическими опухолями, сдавлении желчных ходов объемными образованиями (неоплазиями, эхинококковыми кистами).

- Инфицирование желчного пузыря. У 50-75% пациентов с калькулезным воспалением из желчи высеиваются патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Возбудители обычно попадают в орган гематогенным, лимфогенным, реже восходящим путем из просвета двенадцатиперстной кишки. Воспаление зачастую вызвано кишечной палочкой, бактероидами, развивается при наличии очагов инфекции в других органах или снижении иммунитета во время беременности, на фоне сахарного диабета, приема иммуносупрессоров.

Патогенез

Механизм развития патологических процессов отличается при острой и хронической формах калькулезного холецистита. При обтурации конкрементом пузырного протока нарушается отток желчи, что приводит к растяжению стенок органа, повреждению слизистой, усилению экссудации, выделению простагландинов, фосфолипазы А, других медиаторов. Сдавливание сосудов, нарушение их тонуса под действием биологически активных веществ сопровождается расстройством микроциркуляции, распространением воспаления на все слои желчепузырной стенки, в тяжелых случаях — острой ишемией, некрозом. Вследствие бактериальной инвазии ситуация усугубляется инфекционным процессом.

Иногда хроническое воспаление возникает после острого калькулезного, хотя обычно оно развивается постепенно в результате постоянного давления застоявшейся желчи и механического раздражения эпителиоцитов конкрементами. Чаще слизистая атрофируется, реже отмечается гиперплазия с папилломатозом и полипозом. Возможно дивертикулообразное внедрение слизистой между гладкомышечными волокнами по ходу сосудов (синусы Рокитанского-Ашоффа). Все оболочки органа инфильтрируются лимфоидными клетками и макрофагами, в мышечном и субсерозном слоях формируются слизеобразующие железистые образования (аденомиоз), возникают точечные некрозы. Исходом хронического воспаления становится фиброз, рубцовая деформация, петрификация органа.

Классификация

При систематизации клинических форм калькулезного холецистита учитывают динамику возникновения и течения патологии. С учетом первопричины различают острый процесс, спровоцированный обтурацией желчного пузыря конкрементом, и постепенно прогрессирующее хроническое воспаление. Выделяют три формы хронического холецистита, осложнившего холелитиаз:

- Первично-хроническое воспаление. Отличается постепенно нарастающими диспепсическими расстройствами и слабо выраженным болевым синдромом. Требует тщательной диагностики, поскольку зачастую маскируется под другие гастроэнтерологические заболевания.

- Хронический рецидивирующий процесс. Основной вариант болезни с характерным чередованием обострений и ремиссий, интенсивным болевым синдромом. Из-за сходства с острым холециститом требуется динамическое наблюдение и лечение в стационарных условиях.

- Хронический резидуальный холецистит. Является исходом острого процесса. Связан с необоснованным консервативным ведением больного, сопровождается хронизацией воспаления, развитием осложнений с сохранением боли после нормализации температуры.

С учетом интенсивности симптоматики различают болевую приступообразную форму заболевания и торпидное воспаление с преобладанием тупых болей, возникновением колик раз в несколько лет. В зависимости от частоты приступов и сопутствующей симптоматики течение болезни бывает легким (не чаще 1-3 желчных колик в год), умеренным (1-2 приступа в месяц), тяжелым (от 3 и более рецидивов в месяц).

Симптомы калькулезного холецистита

В клинической картине доминирует болевой синдром. При остром процессе, обострении хронического воспаления после пищевых погрешностей или эмоциональных переживаний возникает желчная колика — приступ нестерпимых болей в эпигастрии и проекции пузыря, которые могут иррадиировать в лопатку, спину, прекардиальную область. Отличительная особенность колики при холецистите — высокая интенсивность болевых ощущений, длительность до нескольких часов, сочетание с фебрильной лихорадкой, потливостью, ознобом, бледностью кожных покровов, выраженной тошнотой, рвотой с примесью желчи.

Боли при хроническом холецистите тупые или ноющие, появляются периодически, локализуются справа в подреберье. Иногда пациенты жалуются не на боль, а на тяжесть в правой подреберной области. Также наблюдаются диспепсические расстройства: горечь во рту, тошнота и рвота, нарушения стула с чередованием запоров и диареи, вздутие живота. Симптомы обычно усиливаются после приема больших порций жирной пищи, у женщин – перед менструацией. При длительном течении заболевания пациенты становятся раздражительными, эмоционально лабильными, жалуются на быструю утомляемость, бессонницу.

Осложнения

В результате проникновения бактериальной флоры на фоне хронического застоя желчи при калькулезном холецистите может формироваться эмпиема желчного пузыря, перихолецистит. У 15% больных происходит перфорация стенки органа с развитием желчного перитонита. Тяжелые бактериальные воспаления осложняются сепсисом. При длительно текущем заболевании нередко образуются пузырно-кишечные свищи, что обусловлено ишемией и некрозом стенки в области давления на нее большого конкремента. В 1% случаев активное размножение газообразующих бактерий приводит к развитию эмфизематозного холецистита.

Обтурация желчевыводящих путей провоцирует возникновение механической желтухи с интоксикацией организма и поражением клеток головного мозга. Наиболее опасное осложнение калькулезного воспаления — обызвествление стенок с уменьшением полости органа (так называемый «фарфоровый» желчный пузырь). Это состояние требует немедленного лечения, поскольку в 5-7% случаев становится причиной образования злокачественной опухоли. При вовлечении в процесс соседних органов наблюдается папиллит, билиарный панкреатит, гепатит, другие воспалительные заболевания и дистрофические процессы.

Диагностика

Постановка диагноза осуществляется врачом-гепатологом или гастроэнтерологом. О возможном развитии калькулезного холецистита свидетельствует типичная клиническая картина, наличие положительных пузырных симптомов (Мерфи, Ортнера, Кера). Для подтверждения диагноза проводят комплексное обследование с применением методов, позволяющих визуализировать конкременты билиарной системы. Наиболее информативными являются:

- УЗИ желчного пузыря. Сонография — основной метод диагностики калькулезного воспаления, который позволяет обнаружить конкременты более 2 мм в диаметре. Также при ультразвуковом исследовании выявляется утолщение желчепузырной стенки, наличие жидкости в околопузырном пространстве.

- Рентгенография брюшной полости. Обзорная рентгенограмма используется для диагностики осложнений: свободный газ в просвете органа свидетельствует об эмфизематозном холецистите, диффузная кальцификация стенки указывает на развитие «фарфорового» желчного пузыря.

- МСКТ органов брюшной полости. Компьютерная томография рекомендуется в сложных диагностических случаях и при недостаточной информативности других методов. В ходе исследования определяют толщину стенок органа, выявляют отек, воспалительную инфильтрацию, отторжение слизистой оболочки.

- Динамическая сцинтиграфия гепатобилиарной системы. По серии рентгеновских снимков после введения радиофармпрепарата удается оценить моторно-эвакуаторную функцию билиарной системы. Информативность метода в подтверждении диагноза калькулезного варианта холецистита достигает 95-100%.

- Ретроградная холангиопанкреатография. Рентгенографию, дополненную эндоскопией, применяют для оценки состояния желчевыводящих протоков, выявления мелких камней, которые не визуализировались при сонографии. Метод используют в лечебных целях для извлечения конкрементов из общего желчного протока.

Лабораторные методики играют вспомогательную роль в диагностике калькулезной формы заболевания. В общем анализе крови в период обострения наблюдается лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличение СОЭ. В биохимическом исследовании крови определяется повышение общего холестерина и щелочной фосфатазы. Для исключения болезней желудка и 12-перстной кишки может выполняться гастродуоденоскопия. Дифференциальная диагностика проводится с патологиями желчного пузыря (острым и хроническим бескаменным холециститом, холестерозом), заболеваниями других органов пищеварительной системы (панкреатитом, гепатитом, гастродуоденитом), правосторонней почечной коликой, поражениями сердечно-сосудистой системы (инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией).

Лечение калькулезного холецистита

Выбор тактики зависит от формы холелитиаза, большинству пациентов рекомендовано хирургическое удаление желчного пузыря. Больных с острым воспалением госпитализируют в хирургический стационар, где после дообследования и короткой подготовки осуществляют лапароскопическую холецистэктомию. Проведение операции в течение трех суток после возникновения симптомов позволяет уменьшить летальность и снизить частоту осложнений по сравнению с плановыми вмешательствами, выполненными через 6-8 недель консервативной терапии. При тяжелом, осложненном течении острого холецистита, пожилом возрасте пациентов операцией выбора является чрескожная холецистэктомия, дополненная антибиотикотерапией.

При хроническом варианте калькулезного воспаления рекомендовано консервативное лечение до купирования признаков обострения. В первые сутки рецидива питание ограничивается употреблением жидкостей, в последующем в рационе уменьшают количество тугоплавких жиров, экстрактивных веществ, продуктов с холестерином. Схема медикаментозной терапии включает:

- Обезболивающие препараты. Применяют миотропные спазмолитики, которые за счет воздействия на мышечную оболочку пузыря и желчных протоков устраняют холестаз. При выраженном болевом синдроме (желчной колике) показаны нестероидные противовоспалительные средства, реже – наркотические анальгетики.

- Антибактериальные средства. Обычно используют препараты, к которым чувствительна условно-патогенная микрофлора кишечника (кишечная палочка, клебсиеллы, псевдомонады). Наиболее эффективны аминогликозиды в комбинации с линкозамидами, имидазолы в сочетании с цефалоспоринами 3-го поколения, карбапенемы.

При выраженной интоксикации требуется дезинтоксикационная терапия. Симптоматически назначаются противорвотные и энзимные препараты. После стабилизации состояния в плановом порядке производится открытая, лапароскопическая, SILS-холецистэктомия или холецистэктомия из мини-доступа. Дробление конкрементов в полости органа проводится редко при наличии противопоказаний к другим вмешательствам.

Прогноз и профилактика

У большинства пациентов удается добиться стойкого улучшения состояния. Прогноз неосложненного калькулезного холецистита относительно благоприятный. В случае тяжелых гнойных осложнений летальность может достигать 50-60%. Профилактика направлена на предотвращение камнеобразования, включает нормализацию режима питания (соблюдение сбалансированной диеты, ограничение употребления высококалорийных жирных блюд, прием пищи 4-5 раз в день), посильные физические нагрузки, отказ от назначения препаратов, стимулирующих образование конкрементов.

Источник