Особо опасные инфекции — условная группа чрезмерно опасных заболеваний

Особо опасные инфекции (ООИ) или инфекционные заболевания — болезни, которым свойственна высокая степень заражаемости. Они внезапно появляются и быстро распространяются, отличаются тяжелой клинической картиной и высокой степенью летальности.

К особо опасным инфекциям относят условную группу острых заразных болезней человека, которые соответствуют двум характеристикам:

- могут появиться внезапно, быстро и массово распространиться;

- тяжело протекают и предполагают высокую летальность.

Список ООИ впервые был представлен на 22-й сессии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 26 июля 1969 года. Помимо перечня, ассамблея также установила Международные медико-санитарные правила (ММСП). Они были обновлены в 2005 году на 58-й сессии ВОЗ. Согласно новым поправкам, ассамблея имеет права делать выводы о состоянии с теми или иными болезнями в стране и по официальным отчетам государства, и по сообщениям из СМИ.

ВОЗ получила значительные полномочия по медицинскому регулированию инфекционной заболеваемости, спровоцированной ООИ.

Важно отметить, что сегодня в мировой медицине нет понятия «ООИ». Этот термин преимущественно используется в странах СНГ, а в мировой же практике под ООИ подразумевают инфекционные болезни, вошедшие в перечень событий, которые могут представлять собой чрезмерную опасность в системе охраны здоровья в международном масштабе.

Перечень ООИ

Всемирной Организацией Здравоохранения был составлен целый список из более ста болезней, способных быстро и массово распространяться среди населения. Изначально, по данным на 1969 год, в этот список входило всего 3 заболевания:

Однако позднее список был значительно расширен и все патологии, которые в него вошли, условно были разделены на 2 группы:

1. Заболевания, которые носят необычный характер и могут повлиять на здоровье населения. К ним относят:

- оспу;

- грипп человека;

- полиомиелит;

- тяжелый острый респираторный синдром.

2. Заболевания, любое проявление которых оценивается как угроза, поскольку эти инфекции способны оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространиться в международных масштабах. Сюда же относят заболевания, которые представляют региональную или национальную проблему. К ним относят:

- холеру;

- легочную форму чумы;

- желтую лихорадку;

- геморрагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола, лихорадка Западного Нила);

- лихорадку денге;

- лихорадку Рифт-Валли;

- менингококковую инфекцию.

В России к этим болезням добавлены еще две инфекции — сибирская язва и туляремия.

Все эти патологии характеризуются тяжелым протеканием, высоким риском смертности и, как правило, составляют базу для биологического оружия массового поражения.

Классификация особо опасных инфекций

Все ООИ классифицируют на три типа:

- Конвенционные заболевания. На такие инфекции распространяются международные санитарные правила. Это:

- бактериальные патологии (чума и холера);

- вирусные заболевания (оспа обезьян, геморрагические вирусные лихорадки).

- Инфекции, которые требуют международного надзора, но не подлежат проведению совместных мероприятий:

- бактериальные (сыпной и возвратный тифы, ботулизм, столбняк);

- вирусные (ВИЧ, полиомиелит, грипп, бешенство, ящур);

- протозойные (малярия).

- Не подлежат надзору ВОЗ, находятся под регионарным контролем:

- сибирская язва;

- туляремия;

- бруцеллез.

Самые распространенные ООИ

Наиболее часто встречаемые опасные инфекции:

Чума

Острое особо опасное заболевание, которое относится к зоонозным инфекциям. Источником и распространителем инфекции являются грызуны (в основном, крысы и мыши), а возбудителем — чумная палочка, устойчивая к условиям внешней среды. Чума передается преимущественно трансмиссивным путем через укусы блох. Уже с начала проявления болезни она протекает в острой форме и сопровождается общей интоксикацией организма.

К отличительным симптомам можно отнести:

- сильный жар (температура может подниматься до 40°С);

- невыносимая головная боль;

- язык покрывается белым налетом;

- гиперемия лица;

- бред (в запущенных случаях, когда болезнь не лечится правильным образом);

- выражение страдания и ужаса на лице;

- геморрагические высыпания.

Лечится чума антибиотиками (стрептомицином, террамицином). Легочная форма всегда заканчивается летальным исходом, так как возникает острая дыхательная недостаточность — больной погибает в течение 3-4 часов.

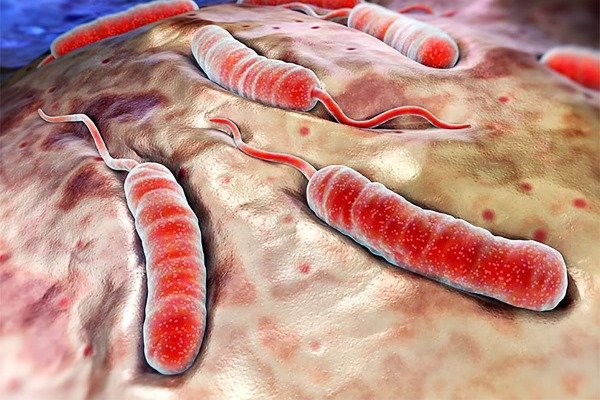

Холера

Острая кишечная инфекция с тяжелой клинической картиной, высоким процентом летальности и повышенной степенью распространяемости. Возбудитель — холерный вибрион. Заражение происходит в основном через зараженную воду.

- внезапный обильный понос;

- обильная рвота;

- уменьшение мочевыделения вследствие обезвоживания;

- сухость языка и слизистой оболочки рта;

- понижение температуры тела.

Успех терапии во многом зависит от своевременности поставленного диагноза. Лечение подразумевает прием антибиотиков (тетрациклина) и внутривенное обильное введение специальных растворов, чтобы восполнить дефицит воды и солей в организме больного.

Черная оспа

Одна из самых высоко заразных инфекций на планете. Относится к антропонозным инфекциям, болеют ею исключительно люди. Механизм передачи — воздушно-капельный. Источником вируса натуральной оспы считается зараженный человек. Инфекция передается и от зараженной матери плоду.

С 1977 года не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой! Однако вирусы черной оспы до сих пор хранятся в бактериологических лабораториях США и России.

- внезапное повышение температуры тела;

- резкие боли в области поясницы и крестца;

- сыпь на внутренней поверхности бедер, нижней части живота.

Лечение оспы начинается с немедленной изоляции больного, основа терапии — гамма-глобулин.

Желтая лихорадка

Острая геморрагическая трансмиссивная инфекция. Источник — обезьяны, грызуны. Переносчиками являются комары. Распространена в странах Африки и Южной Америки.

Симптомы протекания болезни:

- покраснение кожи лица и шеи на первой стадии болезни;

- отек век и губ;

- утолщение языка;

- слезотечение;

- боль в печени и селезенке, увеличение размеров этих органов;

- покраснение сменяется желтушностью кожи и слизистых.

Если несвоевременно поставлен диагноз, самочувствие больного ухудшается с каждым днем, отмечается кровоточивость из носа, десен и желудка. Возможен летальный исход от полиорганной недостаточности. Заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому проводится вакцинация населения в районах, где часты случаи патологии.

Сибирская язва

Инфекция зоонозного характера, рассматривается как оружие массового поражения. Возбудитель — неподвижная палочка-бацилла, которая обитает в почве, откуда и заражаются животные. Основным переносчиком болезни считается крупный рогатый скот. Пути заражения человека — воздушно-капельный и алиментарный. Выделяют 3 вида заболевания, отчего и будет зависеть симптоматика:

- Кожный. У больного образуется на коже пятно, которое со временем превращается в язву. Болезнь носит тяжелый характер, возможен летальный исход.

- Желудочно-кишечный. Отмечаются такие признаки: внезапное повышение температуры тела, кровавая рвота, боли в животе, кровавый понос. Как правило, данная форма носит летальный характер.

- Легочный.Протекает самым тяжелым образом. Отмечается высокая температура, кровавый кашель, нарушения в функционировании сердечно-сосудистой системы. Через несколько дней больной умирает.

Лечение заключается в приеме антибиотиков, но важнее — введение вакцины, которая препятствует заражению.

Туляремия

Бактериальная зоонозная инфекция. Источник — грызуны, крупный рогатый скот, овцы. Возбудитель — грамотрицательная палочка. Механизм проникновения в организм человека — контактный, алиментарный, аэрозольный, трансмиссивный.

- высокая температура;

- общее недомогание;

- боли в пояснице и икроножных мышцах;

- гиперемия кожи;

- поражение лимфоузлов;

- пятнистая или петехиальная сыпь.

По сравнению с другими ООИ, туляремия поддается лечению в 99% случаев.

Грипп

К перечню ООИ относят птичий грипп — тяжелую инфекцию вирусного характера. Источник инфекции — перелетные водоплавающие птицы. Человек может заболеть при неправильном уходе за зараженными птицами или при употреблении мяса зараженной птицы в пищу.

- высокая температура (может держаться до нескольких недель);

- катаральный синдром;

- вирусная пневмония, от которой и погибает больной в 80% случаев.

Карантинные инфекции

Это условная группа инфекционных заболеваний, при которой накладывают карантин той или иной степени. Она не равнозначна с ООИ, но в обе группы попадают многие инфекции, которые требуют накладывания строго государственного карантина с привлечением военных сил, чтобы ограничить передвижения потенциально зараженных людей, оградить очаги поражения и т. п. К таковым инфекциям относятся, например, оспа и легочная чума.

Стоит отметить, что в последнее время ВОЗ сделала несколько заявлений о том, что нецелесообразно накладывать строгий карантин при возникновении в той или иной стране холеры.

Методы диагностики ООИ

Выделяют следующие методы диагностики ООИ:

- Классические:

- микроскопия — изучение микроскопических объектов под микроскопом;

- полимеразная цепная реакция (ПЦР);

- реакция агглютинации (РА);

- реакция иммунофлюоресценции (РИФ, метод Кунса);

- проба с бактериофагом;

- биопроба на подопытном животном, иммунитет которого снижен искусственно.

- Ускоренные:

- индикация возбудителя;

- антигены возбудителя (АГ);

- реакция обратной пассивной гемагглютинации (РОПГА);

- реакция коагглютинации (РКА);

- иммуноферментный анализ (ИФА).

Профилактика

Профилактика ООИ проводится на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение заболеваний по территории государства. В комплекс первичных профилактических мероприятий входит:

- временная изоляция зараженного с дальнейшей госпитализацией;

- постановка диагноза, созыв консилиума;

- сбор анамнеза;

- оказание больному первой помощи;

- забор материала для лабораторного исследования;

- выявление контактных лиц, их регистрация;

- временная изоляция контактных лиц до момента исключения их заражения;

- проведение текущей и заключительной дезинфекции.

В зависимости от типа инфекции, профилактические мероприятия могут различаться:

- Чума. В природных очагах распространения проводятся наблюдения за численностью грызунов, их обследование и дератизация. В прилегающих районах проводится вакцинация населения сухой живой вакциной подкожно или накожно.

- Холера. Профилактика включает в себя также работу с очагами распространения инфекции. Проводится выявление больных, их изоляция, а также изоляция всех лиц, контактирующих с зараженным. Осуществляется госпитализация всех подозрительных больных с кишечными инфекциями, проводится дезинфекция. К тому же требуется контроль на данной территории за качеством воды и продуктов питания. Если существует реальная угроза, вводится карантин. При угрозе распространения проводится иммунизация населения.

- Сибирская язва. Осуществляется выявление больных животных с назначением карантина, дезинфекция меховой одежды при подозрении на заражение, проведение иммунизации по эпидемическим показателям.

- Оспа. Методы профилактики заключаются в вакцинации всех детей, начиная с 2-х лет, с последующей ревакцинацией. Эта мера практически исключает возникновение оспы.

- Желтая лихорадка. Также осуществляется вакцинация населения. Детям показано введение вакцины с 9-месячного возраста.

Итак, особо опасные инфекции — это смертельные инфекции, которые обладают высокой степенью заразности. За кратчайшие сроки они способны поразить большую часть населению, поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности в работе с зараженными животными и птицами, а также своевременно проводить вакцинацию.

Источник

Первая помощь при особо опасные инфекции

Есть болезни, одно лишь название которых вызывает у нас трепет. Медики относят их в особую категорию, называемую «особо опасные инфекции», или ООИ. Поэтому очередное занятие в школе практического мастерства, организованной для среднего медицинского персонала ТОГБУЗ «ГКБ им. Арх. Луки г. Тамбова», было посвящено данной теме, особенно актуальной сегодня, когда в мире так много вызовов, в том числе и биологической направленности.

Существует перечень особо опасных инфекций, созданный Всемирной организацией здравоохранения, а также меры профилактики, прописанные в одном из базовых документов этой организации – «Международных медико-санитарных правилах». Современная редакция этого документа вступила в силу в 2007 году, и ее правила обязались соблюдать 194 государства.

Впервые взять ООИ под контроль попытались еще в XIX веке, когда содружество ведущих стран мира определило максимальный и минимальный карантин для чумы, оспы и холеры, правила для въезда в порты, а также договорилось относительно обмена информацией об этих заболеваниях. Но лишь через сто лет были сформулированы полноценные правила для всеобщего пользования.

В 1969 году к числу особо опасных инфекций были отнесены 6 заболеваний: желтая лихорадка, сыпной и возвратный тифы, чума, оспа, холера. Через несколько лет тиф был исключен, потому что его признали менее опасным, чем другие заболевания в списке. А в 1981 году из перечня ООИ исключили и оспу, как заболевание, полностью побежденное вакцинацией.

В 2007 году вступили в силу новые правила, где был указан расширенный список ООИ. В данный момент мировая медицина отказалась от термина «особо опасные инфекции» – есть лишь инфекционные заболевания, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в мировых масштабах.

Действующий перечень этих заболеваний разделен на две группы. В первой находятся болезни, которые являются необычными и могут оказывать серьезное влияние на здоровье. Сюда относятся оспа, полиомиелит (вызванный диким полиовирусом), и ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром).

Во вторую группу попали болезни, все случаи которых оцениваются как опасные и потенциально угрожающие человечеству в целом, поскольку данные заболевания имеют тяжелые последствия для здоровья людей, и способны стремительно распространяться в мировом масштабе. Это легочная форма чумы, холера, желтая лихорадка, лихорадки Ласса, Маргбург, Эбола, Западного Нила, денге, Рифт-Валли, менингококковая инфекция.

Важно отметить, что в список попала только одна форма чумы – легочная, потому что она очень быстро передается от одного больного к другому, то есть обладает сильной инвазивностью. Кашляющий человек распространяет на 5 метров вокруг себя опасные бактерии, которые оседают на окружающих предметах; учитывая почти 100% восприимчивость к вибриону и его живучесть, вероятность возникновения эпидемии очень велика.

Натуральная оспа, кстати, снова была возвращена в этот список, как потенциальное биологическое оружие. Кроме этого, один из штаммов вируса все еще поражает обезьян и ничего не мешает ему снова однажды мутировать, превратившись в ООИ.

В новой редакции появились и пункты, согласно которым, например, ВОЗ может делать заключения не только на основе данных, предоставленных государствами, но и из СМИ (не все государства готовы делиться информацией об опасных инфекциях – например, в КНР изначально замалчивались случаи атипичной пневмонии).

Кроме инфекций, перечисленных в вышеупомянутом перечне, существуют так называемые «карантинные инфекции», список которых определяется отдельно взятым государством, регионом, городом или даже отдельным населенным пунктом.

Определены также правила для лечебных учреждений и медиков, которые выявили на своей территории особо опасные инфекции. Их выделяет то, что ООИ протекают с тяжелой клиникой и характеризуются высоким процентом летальности. Профилактика особо опасных инфекций, проводимая в полном объеме, способна оградить территорию нашего государства от распространения таких особо опасных инфекций, как холера, сибирская язва, чума и туляремия.

При выявлении больного с особо опасной инфекцией проводятся противоэпидемические мероприятия: медико-санитарные, лечебно-профилактические и административные. Целью данных мероприятий является локализация и ликвидация эпидемического очага.

При выявлении больного, подозрительного на ООИ, работу в очаге организует врач. Средний медперсонал обязан знать схему проведения противоэпидемических мероприятий и выполнять их по распоряжению врача и администрации.

При подозрении на ООИ у больного медработники не выходят из помещения, где выявлен больной, до приезда консультантов и осуществляют следующие функции:

1. Оповещение о подозрении на ООИ по телефону или через дверь (стуком в дверь привлечь внимание находившихся вне очага и на словах через дверь передать информацию).

2. Запросить все укладки по ООИ (укладка для профилактики медперсонала, укладка для забора материала на исследование, укладка с противочумными костюмами), дезрастворы на себя.

3. До поступления укладки по экстренной профилактике из подручных средств (марля, вата, бинты и т.д.) сделать маску и её использовать.

4. До поступления укладки закрыть окна, фрамуги, используя подручные средства (ветошь, простыни и т.д.), закрыть щели в дверях.

5. При получении укладок для предупреждения собственного заражения провести экстренную профилактику заражения, надеть противочумный костюм (при холере костюм облегченный – халат, фартук, возможно и без них).

6. Оклеить окна, двери, вентиляционные решетки лекопластырем (кроме очага холеры).

7. Оказать экстренную помощь больному.

8. Провести забор материала для исследования и подготовить биксы и направления на исследования в баклабораторию.

9. Провести в помещении текущую дезинфекцию.

Зав. отделением, администратор при получении информации о возможности выявления ООИ выполняет следующие функции:

1.Перекрывает все двери этажа, где выявлен больной, выставляет посты.

2. Одновременно с этим организует доставку в помещение с больным всех необходимых укладок, дезсредств и емкостей для них, медикаментов.

3. Прекращается приём и выписка больных.

4. Оповещает вышестоящую администрацию о принятых мерах и ждёт дальнейших распоряжений.

5. Составляются списки контактных больных и медперсонала (учитывая близкий и отдалённый контакт).

6. С контактными больными в очаге проводится разъяснительная работа о причине их задержки.

7. Даёт разрешение на вход консультантов в очаг, обеспечивает их необходимыми костюмами.

Выход из очага возможен по разрешению главного врача больницы в установленном порядке.

Подводя итоги занятия, главная медицинская сестра больницы Елена Юрьевна Еремина заметила:

– Особо опасные инфекции – это условная группа инфекционных заболеваний, представляющих исключительную эпидемическую опасность. Т.е. инфекции с высокой заразностью (быстро распространяются, вызывая эпидемии), тяжелым течением и большой вероятностью летального исхода в короткие сроки от заражения.

И от того, насколько медицинский персонал учреждения готов к внештатной ситуации, насколько профессиональны его действия в случае угрозы ОООИ, зависит и здоровье, и жизнь населения. Поэтому данная тема занятий в Школе практического мастерства готовилась с особым тщанием, медицинским персоналом полклиники №1 нашего учреждения был подготовлен обучающий фильм, который наглядно демонстрирует, какие действия обязаны выполнить медицинские работники учреждения, если предполагается наличие у пациента особо опасной инфекции.

Занятие вызвало неподдельный интерес у слушателей школы, было задано много вопросов, начиная от того, где и как хранятся укладки и заканчивая тем, кем осуществляется забор проб при подозрении на ООИ, как транспортировать больного в инфекционную больницу. В общем, эффективность работы школы практического мастерства – налицо.

Источник