Первая помощь при ножевом ранении шеи

Главной задачей службы скорой медицинской помощи в крупном городе является скорейшая транспортировка пострадавшего с ранениями шеи, груди и живота в хирургический стационар. Чем раньше пострадавшие поступают в стационар, тем меньше летальность и число осложнений.

По данным НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, среди раненых, поступивших с ранениями шеи в течение 1-го часа, осложнения наблюдаются в 6,3 %, а летальность составляет 3,2%, в то время как при поступлении через 12-24 ч частота осложнений и уровень летальности увеличиваются вдвое. Самой большой ошибкой будет стремление добиться на месте происшествия нормализации гемодинамики и дыхания.

Тем не менее ряд реанимационных мероприятий должен быть быстро и решительно выполнен в следующей последовательности:

1) обеспечение проходимости дыхательных путей;

2) временная остановка кровотечения;

3) устранение выраженной гипоксии;

4) поддержка гемодинамики.

Обструкцию дыхательных путей устраняют механическим путем. На месте происшествия (вне салона санитарного автомобиля) полость рта освобождают при помощи салфеток; трахею и крупные бронхи — ножным отсосом. В салоне автомобиля рвотные массы и кровь можно удалять электроотсосом. После освобождения дыхательных путей необходимо решить проблему поддержания их проходимости.

В большинстве случаев для этого используют воздуховоды. Клинические признаки выраженной гипоксии (одышка, цианоз) независимо от ее причины служат показанием к ингаляции кислорода.

При резком угнетении или отсутствии дыхания пострадавшему необходимо с первых минут обеспечить искусственное дыхание. Для этого достаточно применения S-образного воздуховода и ручной инсуффляции воздуха мешком «Амбу». При необходимости длительной (более 15-20 мин) транспортировки пострадавшего следует подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Иногда на догоспитальном этапе возникают показания к эндотрахеальной интубации (например, при продолжающемся кровотечении из носоглотки, полости рта и гортаноглотки, когда без раздувания манжеты эндотрахеальной трубки невозможно сохранить проходимость дыхательных путей).

Наложение трахеостомы требует хорошего освещения, правильной укладки больного и достаточного опыта врача. В противном случае попытки наложения трахеостомы могут привести к серьезным осложнениям (чаще всего наблюдается ранение задней стенки трахеи с одновременным ранением шейного отдела пищевода). Показанием к наложению трахеостомы с установкой трубки, снабженной манжетой, является невозможность выполнить интубацию трахеи при продолжающемся кровотечении в трахею.

Но даже в таких случаях эта операция оправдана только при наличии трахеостомической трубки с манжетой. Необходимо подчеркнуть, что если транспортировка пострадавшего в специализированный стационар занимает менее 20 мин, целесообразнее ограничиться введением воздуховода с постоянным отсасыванием крови из трахеи, не теряя времени на интубацию трахеи и тем более на трахеостомию. При невозможности устранить механическое препятствие на уровне гортаноглотки следует немедленно выполнить пункцию передней стенки трахеи иглой типа Дюфо.

Сразу после этого при наличии сильного наружного кровотечения следует принять меры к его временной остановке. Наружное кровотечение из ран груди и живота в подавляющем большинстве случаев прекращается при наложении тугой круговой повязки. Что касается кровотечения при ранении магистральных сосудов груди и живота, то догоспитальная медицинская помощь при этом является часто символической — единственным жизнеспасающим действием должна быть быстрейшая госпитализация в хирургический стационар.

При ранениях шеи самым простым, достаточно эффективным, но неудобным приемом является прижатие поврежденного сосуда пальцем с надетой стерильной перчаткой. В таких случаях один из членов бригады СМП пальцем в стерильной перчатке (или через стерильную салфетку) с силой прижимает сосудистый пучок шеи в месте ранения к поперечным отросткам шейных позвонков, обеспечивая временный гемостаз. Такое сдавление должно быть постоянным, вплоть до передачи пострадавшего дежурному врачу стационара.

Видео временной остановки кровотечения из сонной артерии при ранении шеи

При длительной транспортировке приходится менять руку или даже члена дежурной бригады. Хотя в одном из первых наблюдений такого рода, относящемся к XIX в., Betrand добился выздоровления пациента с колотым ранением шеи и повреждением наружной сонной артерии путем ее прижатия пальцем, которое продолжалось трое суток. Под влиянием этого отчаянного наблюдения в прошлом для временного гемостаза сонных артерий был предложен ряд специальных сосудистых компрессов (Аржанцева, Буренкова, Пти), которые однако не нашли применения в практике.

Другой метод заключается в тугой тампонаде раны большой стерильной салфеткой или бинтом. Проблема при этом заключается в том, что тугой тампон не удерживается в ране и кровотечение тут же возобновляется.

Микулич предложил поверх тампона накладывать давящую повязку, плотно фиксированную не к мягким тканям шеи, что невозможно, а к проволочной шипе, опирающейся вверху на череп, внизу па плечо.

Наиболее эффективным является метод Бира, заключающийся в том, что фиксация тугого тампона в ране производится наложением на края кожной раны одного—двух грубых швов из толстого шелка или лавсана и завязыванием их над тампоном. В критическом состоянии пострадавшего эта манипуляция выполняется без анестезии и спасает ему жизнь. В этом мы неоднократно убеждались в своей практической работе, принимая пациентов с ранениями сонных артерий с использованием этого метода врачами скорой медицинской помощи.

Что касается рекомендаций с целью временного гемостаза накладывать на догоспитальном этапе в ране шеи кровоостанавливающие зажимы, следует помнить, что этот метод небезопасен и может быть применен только при достаточном освещении и отчетливой визуализации поврежденного сосуда при разведении краев раны и ее осушивании. Ясно, что в заливаемой кровью ране такие условия могут встретится не часто.

Видео техники применения роторасшерителя и установки воздуховода

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Травмы шеи

Правила поведения

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при травмах шеи

Травмы шеи могут представлять непосредственную опасность для жизни в том случае, если имеется повреждение крупных сосудов, особенно сонных артерий. Для того, чтобы предупредить смерть пострадавшего, необходимо сразу после обнаружения артериального кровотечения произвести его остановку.

Наиболее быстрым способом является пальцевое прижатие сонной артерии между раной и сердцем, производимое на передней поверхности шеи снаружи от гортани по направлению к позвоночнику на стороне повреждения четырьмя пальцами одновременно или большим пальцем.

При затруднениях с определением места надавливания возможно использовать прямое давление на рану.

При наличии венозного кровотечения для его остановки используется давящая повязка.

Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий)

Достаточно серьезной травмой является повреждение шейного отдела позвоночника, которое может развиться, например, при дорожно-транспортном происшествии (при ударе сзади или наезде на препятствие может возникнуть так называемая «хлыстовая» травма, приводящая к повреждению шейных позвонков вследствие резкого разгибания или резкого сгибания шеи), падении с высоты, нырянии и т.д. При травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга пострадавший может быть в сознании, но полностью или частично обездвижен. Вывихи и переломы шейных позвонков проявляются резкой болью в области шеи. Пострадавший может поддерживать голову руками, мышцы шеи будут напряжены.

При оказании первой помощи следует помнить, что смещение поврежденных шейных позвонков может привести к тяжелым последствиям, вплоть до остановки дыхания и кровообращения. Необходимо исключить дополнительную травму и возможность повреждения спинного мозга при извлечении и перемещении пострадавшего. Для этого необходимо вручную поддерживать голову в положении, ограничивающем движение, дожидаясь прибытия скорой медицинской помощи.

При экстренном извлечении пострадавшего необходимо использовать фиксацию шеи рукой.

При перемещении пострадавшего необходимо фиксировать его голову и шею вручную предплечьями.

В качестве подручных средств для фиксации шейного отдела позвоночника могут быть использованы элементы одежды (курка, свитер и т.п.), которые оборачивают вокруг шеи, предотвращая сдавление мягких тканей и органов шеи, но добиваясь того, чтобы края импровизированного воротника туго подпирали голову.

При наличии в оснащении табельных устройств для фиксации шейного отдела позвоночника (шейные воротники, шейные шины) необходимо использовать их в соответствии с их инструкциями по применению. Подобные устройства накладываются вдвоем, при этом один из участников оказания первой помощи фиксирует голову и шею пострадавшего своими руками, помощник располагает заднюю часть воротника на задней поверхности шеи пострадавшего. После этого загибает переднюю часть вперед и фиксирует (способ фиксации определяется конструкцией воротника).

Источник

Первая помощь при ножевом ранении шеи

Проникающими считаются ранения шеи, которые нарушают целостность подкожной мышцы шеи. Они составляют около 5-10% всех травм. Поскольку шея является небольшой по размеру анатомической областью, в пределах которой расположено множество жизненно важных структур, ранения этой зоны представляют собой неотложное состояние, требующее оказания экстренной помощи. Самой распространенной причиной смерти является кровотечение.

Проникающая травма шеи может привести к повреждению воздухопроводящих путей, верхних отделов пищеварительного тракта, сосудов и нервов. В зависимости от пораженных структур все симптомы и признаки проникающей травмы шеи могут быть разделены на три основные группы. Повреждения гортани и трахеи сопровождаются дыхательной недостаточностью, стридором, кровохарканьем, охриплостью, смещением трахеи, подкожной эмфиземой, открытым пневмотораксом.

Признаками повреждения сосудов являются гематома, продолжающееся кровотечение, неврологические нарушения, отсутствие пульса, гиповолемический шок, шум над сонными артериями, нервная дрожь, изменения сознания. Повреждения нервов могут сопровождаться развитием геми- или квадриплегии, нарушением функции черепных нервов, охриплостью, изменениями в восприятии. Признаками повреждения глотки или пищевода являются подкожная эмфизема, дисфагия, одинофагия, гематемезис, кровохарканье, тахикардия, лихорадка. Следует отметить, что повреждения пищевода часто протекают субклинически.

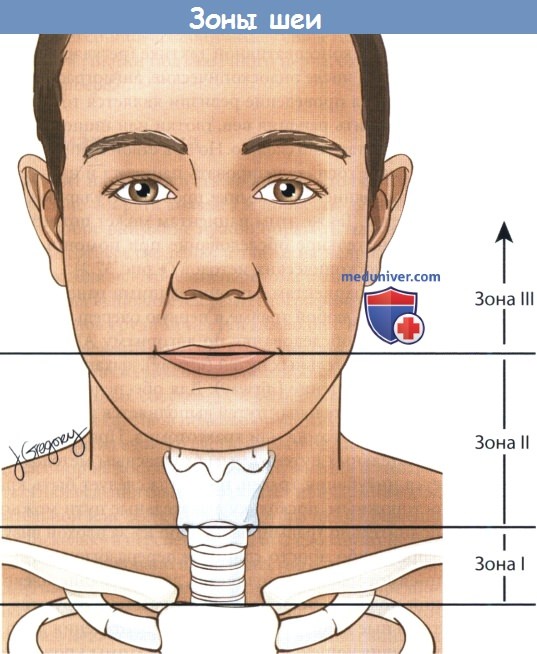

Для упрощения процесса принятия решений шею можно разделить на три анатомических зоны. Наиболее часто травмируемая зона II располагается между перстневидным хрящом и углом нижней челюсти.

Зона I расположена наиболее каудально, между перстневидным хрящом и яремной вырезкой грудины,травмы этой зоны особенно опасны для жизни.

Зона III лежит между углом нижней челюсти и основанием черепа. Важно учитывать то, насколько просто реализовать хирургический доступ в пределах той или иной зоны. Наиболее доступна зона II.

Зоны I и III защищены костными структурами, поэтому доступ к ним ограничен.

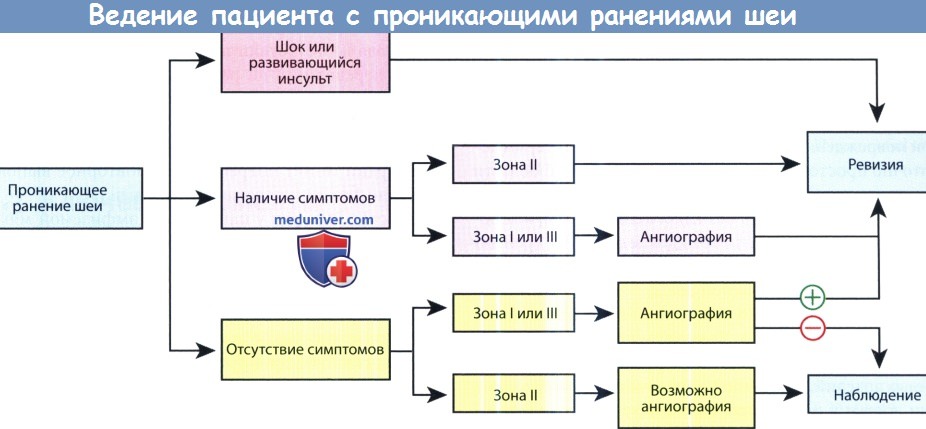

Пациентов с проникающими ранениями шеи можно подразделить на три группы: нестабильные, стабильные, бессимптомные. Алгоритм обследования и лечения должен основываться на зоне повреждения и на стабильности состояния.

а) Механизм проникающего ранения шеи. Тяжесть состояния будет в первую очередь зависеть от механизма травмы и от силы воздействия травматического фактора. Огнестрельные раны могут быть нанесены из оружия с низкой начальной скоростью и высокой начальной скоростью. Большая часть гражданского огнестрельного оружия имеет низкую начальную скорость. Пули, выпущенные из такого оружия, обычно двигаются вдоль естественных слоев тканей, сдвигают в стороны жизненно важные образования и, в целом, наносят относительно небольшие повреждения.

Пули, выпущенные из оружия с высокой начальной скоростью (например, боевые винтовки), передают свою энергию окружающим тканям и вызывают значительно более серьезные повреждения. Пулевой канал обычно прямой, а образующаяся в результате полость значительно шире (вид входного и выходного отверстий может быть обманчивым). Могут повреждаться структуры, расположенные на расстоянии 5 см от раны. Подобные ранения шеи очень часто заканчиваются летальным исходом, а проведенная вовремя ревизия раны может спасти жизнь. Если пациент находится в стабильном состоянии, решение вопроса о проведении ревизии раны решается индивидуально.

Ножевые ранения более предсказуемы, чем огнестрельные. Одно из ключевых отличий заключается в риске повреждения подключичных сосудов. В большинстве случаев траектория полета пули идет перпендикулярно шее, поэтому ключица в данном случае несколько защищает подключичные сосуды от повреждения. Удары ножом, напротив, часто совершаются в направлении сверху вниз, проникая за ключицу. Из-за этого риск повреждения подключичных сосудов при ножевых ранениях значительно выше, чем при огнестрельных.

б) Обязательная и селективная ревизия шеи. Обследование и лечение пациента проводится в зависимости от его клинического состояния. Прежде всего определяется наличие непосредственной угрозы жизни. В первую очередь нужно ориентироваться на признаки продолжающегося кровотечения: нарастающая гематома, нестабильность гемодинамики, гиповолемический шок, гемоторакс, гемомедиастинум. Во всех данных случаях ревизия проводится незамедлительно.

Если пациент находится в стабильном состоянии, оценить степень повреждения и принять решение о проведении ревизии помогают лучевые методы диагностики. Для дальнейшей систематизации процесса принятия решений при травмах шеи ее удобно разделить на три анатомические зоны, каждая из которых имеет свои особенности.

Повреждения первой зоны особенно опасны, поскольку здесь проходят крупные кровеносные сосуды. И хотя кости грудной клетки обеспечивают определенную защиту этой области, они значительно усложняют хирургический доступ. Частота летальных исходов при повреждении I зоны достигает 12%. Поэтому перед выполнением ревизии для локализации повреждения рекомендуется выполнение ангиографии.

В зоне III локализованы структуры, расположенные над углом нижней челюсти. Особую опасность здесь представляют ранения черепных нервов и верхних отделов сонной артерии. Доступ в этой зоне, также, как и в зоне I, сильно ограничен из-за небольшого расстояния между углом нижней челюсти и основанием черепа. Поэтому, если пациент находится в стабильном состоянии, отсутствуют признаки кровотечения, а дыхательные пути не повреждены, рекомендуется выполнение ангиографии. В дальнейшем рекомендуется регулярно осматривать полость рта, т.к. формирование гематомы может привести к обструкции дыхательных путей.

Зона II, наиболее открытая область, лежащая между перстневидным хрящом и углом нижней челюсти, повреждается чаще всего. До сих пор идут споры о том, следует ли проводить обязательную ревизию при всех ранениях II зоны, либо в некоторых случаях можно прибегнуть к консервативной тактике (регулярные осмотры, в том числе эндоскопические, ангиография). Аргументом за проведение ревизии является тот факт, что обнаружить ранения вен, глотки или пищевода может быть достаточно сложно. Но при стабильном состоянии разумнее госпитализировать пациента и наблюдать за его состоянием в динамике, проводя регулярные, частые осмотры.

Также этим пациентам может потребоваться дополнительное обследование при помощи лучевых или эндоскопических методов.

Всем пациентам с проникающими ранениями шеи, как и при любой травме в первую очередь необходимо провести обследование по алгоритму АВС: проходимость дыхательных путей (airway), дыхание (breathing), кровообращение (airway). Для обеспечения проходимости дыхательных путей выполняется интубация трахеи, коникотомия или трахеотомия. При повреждении дыхательных путей самым безопасным методом является интубация трахеи, но всегда следует быть крайне осторожным, поскольку дыхательные пути можно дополнительно травмировать либо из-за плохой визуализации, либо просто слишком переразогнув шею. При пневмотораксе выполняется дренирование плевральной полости. Всем пациентам катетеризируются центральные вены.

Для контроля кровотечения либо при увеличивающейся в размерах гематомы кровотечение сначала останавливают простым пальцевым прижатием. Пациентам с повреждением крупных сосудов в экстренном порядке выполняется ревизия раны. Всех пациентов нужно осматривать на предмет неврологических и сосудистых нарушений, т.к. это может оказаться полезным для определения дополнительных повреждений и хода раневого канала, например, об имеющемся повреждении сонной артерии может свидетельствовать нарушение функции подъязычного нерва, охриплость, синдром Горнера.

в) Диагностика проникающих ранений шеи. Если пациент находится в стабильном состоянии, нужно тщательно собрать анамнез и провести детальный осмотр. Особое внимание нужно обратить на входное и выходное отверстие раны, а также на неврологический статус. Для исключения перелома шейного отдела позвоночника выполняется рентгенография; рентгенография органов грудной клетки позволяет исключить гемоторакс, пневмоторакс, пневмомедиастинум, в некоторых случаях также можно диагностировать повреждение подключичных сосудов. Для повышения точности интерпретации снимков полезно пометить ранения каким-нибудь рентгеноконтрастным материалом.

До сих пор не достигнуто единого мнения о том, какой тактики ведения больного следует придерживаться: обязательной или селективной хирургической ревизии раны. Поскольку в перспективных исследованиях не было продемонстрировано преимущество одного подхода над другим, во многих лечебных учреждениях предпочитают прибегать к тактике селективной ревизии, которая подразумевает разделение на три группы: пациенты в нестабильном состоянии (шок или симптомы нарушения мозгового кровообращения), пациенты в стабильном состоянии с имеющимися симптомами, пациенты в стабильном состоянии без какой-либо симптоматики. Стабильные пациенты с ранениями I и III зон направляются на ангиографию, по результатам которой решается вопрос о проведении ревизии.

Пациентам с повреждениями II зоны и имеющимися симптомами выполняется ревизия. При отсутствии симптоматики либо выполняется ангиография, либо в течение 48 часов ведется наблюдение.

Пациентов с проникающими ранениями II зоны необходимо обследовать далее, чтобы не пропустить скрытые повреждения. Первым делом нужно определиться с состоянием дыхательных путей. При нарушении проходимости дыхательных путей больного следует стабилизировать, выполнить ангиографию, контрастное исследование желудочно-кишечного тракта, гибкую и жесткую эзофагоскопию; при обнаружении соответствующей патологии выполняется ревизия шеи. При свободной проходимости дыхательных путей внимание уделяют состоянию дыхательной, легочной, сердечно-сосудистой систем, неврологическому статусу. Решение о ревизии выполняется по результатам проведенного обследования. В любом случае, всем пациентам требуются регулярные осмотры в течение 48 часов.

г) Повреждение сосудов шеи. При повреждениях I анатомической зоны шеи в большинстве случаев требуется консультация торакального хирурга и проведение торакотомии, хотя иногда удается обойтись и доступом через разрез на шее.

В зоне II расположены общие и внутренние сонные артерии. Ревизия выполняется через разрез вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Обширная гематома или повреждение проксимального отдела артерии сделает ее идентификацию более сложной, т. к. заметить пульсацию сосуда будет труднее. В данном случае для идентификации нужно отследить ветки наружной сонной артерии в проксимальном направлении. При повреждении ветвей наружной сонной артерии достаточно простой перевязки, потому что в этой области хорошее коллатеральное кровообращение. Вены шеи также можно перевязывать без какого-либо риска, исключение составляет только повреждение обеих внутренних яремных вен, в таком случае, рекомендуется восстановить проходимость хотя бы одной вены.

При повреждениях III зоны может потребоваться резекция нижней челюсти. Возможно повреждение сразу нескольких крупных сосудов (наружной и внутренней сонных артерий, внутренней верхнечелюстной артерии). Если доступ к основанию черепа затруднен, может потребоваться консультация интервенционного радиолога.

Описаны несколько методов восстановления целостности сосуда: восстановление целостности сосудистой стенки, лигирование сосуда, трансплантат в виде заплаты на сосуд, венозный аутотрансплантат, синтетический венозный трансплантат. При наличии стеноза (по данным лучевых методов) рекомендуется выполнение анастамоза «конец-в-конец» или использование аутотрансплантатов. Перевязывать внутреннюю сонную и общую сонную артерии не рекомендуется, процедура выполняется только в случаях, когда восстановление проходимости невозможно. При отсутствии лечения возможно развитие отдаленных осложнений (формирование аневризмы, разрыв сосуда, формирование артериовенозной фистулы).

д) Оценка состояния пищеварительного тракта. Всех пациентов с подозрением на повреждение пищевода необходимо тщательно обследовать. Незамеченные разрывы слизистой могут стать причиной развития меди-астинита, который отличает высокое число осложнений и высокая смертность. Согласно результатам некоторых исследований, использование гибкой эзофагоскопии помогает избежать проведения общей анестезии, необходимой для жесткой эзофагоскопии; тем не менее, есть сообщения о том, что при выполнении гибкой эзофагоскопии есть риск пропустить разрывы стенки пищевода на участках с избыточным объемом слизистой.

Важную роль в обследовании пациентов с травмами пищевода играют лучевые методы исследования. В качестве контрастного вещества используется гастрографин, поскольку при попадании бария в средостение возможно развитие химического медиастинита. Кроме того, попадание бария за пределы пищевода может рентгенологически искажать нормальное послойное расположение тканей. Если исследование оказалось неинформативным, но клинически есть высокий риск перфорации пищевода, выполняется рентгенография с барием.

При сохраняющемся подозрении на перфорацию пищевода и отсутствии подтверждающих данных, пациент переводится на режим питания «ничего через рот», также необходимо тщательное наблюдение. При расширении средостения на последовательных рентгенограммах грудной клетки, появлении лихорадки или тахикардии может потребоваться повторное выполнения эндоскопии или даже ревизия шеи.

Многие хирурги у пациентов с эмфиземой мягких тканей шеи, кровохарканьем и другими угрожающими симптомами предпочитают выполнять прямую ларингоскопию, бронхоскопию и жесткую эзофагоскопию. При обнаружении перфорации пищевода требуется первичное ушивание двухрядным швом, очищение раны, адекватное дренирование. Для дополнительного укрепления стенки пищевода некоторые хирурги также применяют мышечный трансплантат. Приоритетом, тем не менее, всегда остается контроль за проходимостью дыхательных путей.

е) Повреждения гортани и трахеи. Повреждения трахеи, которые не нарушают проходимость дыхательных путей или не сопровождаются полным разрывом колец трахеи, могут быть восстановлены как с трахеотомией, так и без нее. При более тяжелых повреждениях требуется трахеотомия, либо через сам дефект, либо ниже него.

Повреждения слизистой оболочки гортани должен быть ушиты в течение 24 часов с момента травмы, это уменьшает процесс рубцевания и способствует восстановлению голоса. При смещенных переломах хрящей и при крупных разрывах слизистой складочного и надскладочного отделов требуется хирургическое сопоставление поврежденных тканей. КТ и ларингоскопия помогают определиться с тем, показано ли пациенту выполнение тиреотомии и открытой репозиции перелома, либо можно ограничиться наблюдением.

ж) Тупая травма шеи. Тупая травма шеи может произойти в результате криминального нападения, занятия спортом, дорожно-транспортного происшествия. Возможно повреждение дыхательного и пищеварительного тратов, кровеносных сосудов. Поскольку симптомы могут развиться спустя достаточно длительное время после травмы, чтобы не упустить их, требуется тщательное наблюдение.

У пациентов с сочетанной травмой повреждение гортани и трахеи легко пропустить. В таком случае возможно медленное нарастание отека дыхательных путей, который приведет к развитию стеноза лишь спустя несколько часов после травмы. КТ полезна для уточнения степени повреждения гортани и близлежащих сосудов. Тупая травма сосудов шеи может привести к разрыву, тромбозу, расслойке, формированию ложных аневризм. В зависимости от механизма, вида и локализации повреждения прибегают либо к хирургическому лечению, либо к назначению антикоагулянтов, либо к наблюдению. Возможно, потребуется консультация сосудистого хирурга.

з) Ключевые моменты:

• Всем пациентам с проникающими ранениями шеи, у которых имеются угрожающие жизни симптомы, обязательно проводится хирургическая ревизия.

• Основной причиной смерти больных с проникающими ранениями шеи является кровотечение. Необходимо наблюдение в течение как минимум 48 часов.

• Классификация травмы в зависимости от ее зоны и механизма помогает определить вероятность наличия повреждения, опасного для жизни.

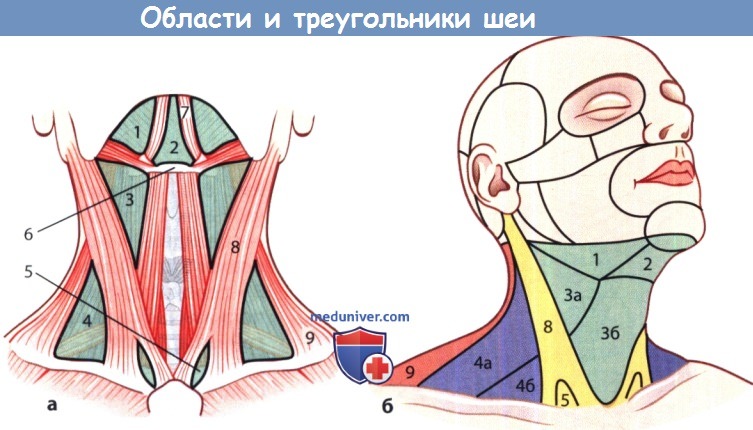

1 — подчелюстной треугольник; 2 -подподбородочный треугольник;

3 и 3а — сонный треугольник; 3б — подподъязычный треугольник;

4 — боковой треугольник шеи, который делят на задний треугольник шеи (4а) и лопаточно-ключичный треугольник (4б);

5 — малая надключичная ямка; 6 — подъязычная кость;

7 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 8 — грудино-ключично-сосцевидная мышца;

9 — задняя шейная область с трапециевидной мышцей.

а Большая часть областей шеи соответствует видимым или пальпируемым мышцам шеи.

б Вид сбоку справа.

Учебное видео топографии и анатомии треугольников шеи

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник