4.1 Клиническая смерть

У ребенка до семи лет пульс следует определять на руке, поскольку на сонной артерии его прощупать сложно.

- Отсутствие самостоятельного дыхания

Не тратьте время на попытку выявить отсутствие дыхания с помощью зеркала или движения обрывка нити. В запасе очень мало времени! Наличие этого признака следует установить по отсутствию движения грудной клетки и звука выдоха.

Явное расширение зрачков наступает через 40-80 сек., поэтому не следует ждать полного проявления этого признака.

Что берем

из аптечки:

Марля, бинт

или салфетка

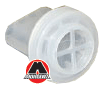

Пленка (клапан) для проведения

искусственной вентиляции легких

1 Уложите пострадавшего на спину на твердую основу.

2 Убедитесь в проходимости дыхательных путей – очистите нос, рот, ротоглотку от посторонних предметов, крови, рвотных масс методом «выгребания» (используйте любую ткань, салфетку, чтобы рука не скользила во рту).

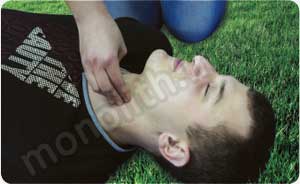

3 Запрокиньте голову –

дыхательные пути откроются:

- одна рука – на лоб;

- два пальца другой руки – на нижнюю челюсть вблизи подбородка;

- нажмите на лоб вниз, на подбородок – вверх.

- вставьте клапан между зубами, при этом язык должен

быть прижат к нижним зубам;

Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких

- на клапан положите салфетку (при наличии);

- зажмите нос пострадавшего;

- глубоко вдохните и плотно прижмите свои губы к клапану через салфетку.

Детских клапанов для проведения искусственной вентиляции легких не существует, поэтому детям проводят вентиляцию без клапана.

- широко откройте рот пострадавшего и прикройте его салфеткой;

- зажмите нос пострадавшего;

- глубоко вдохните и плотно прижмите свои губы к губам потерпевшего через салфетку.

Если проводится искусственная вентиляция совсем маленькому ребенку, обхватите своим ртом одновременно нос и рот ребенка.

4 Выдохните.

Грудная клетка пострадавшего должна подниматься и опускаться во время вдуваний при правильном выполнении действий. Все идет как надо, если вы чувствуете выдох изо рта пострадавшего.

При проведении искусственной вентиляции ребенку очень важно учитывать, что у него объем легких гораздо меньше, чем у взрослого человека. Поэтому после вдоха выдохните воздух и вдувайте ребенку только остаток воздуха в легких. Грудная клетка ребенка должна подниматься только на полсантиметра.

5 Сделайте еще одно вдувание.

Находящийся в выдыхаемом воздухе углекислый газ возбуждает дыхательный центр. Когда это происходит, дыхательные мышцы начинают ритмично сокращаться и расслабляться. Таким образом восстанавливается самостоятельное дыхание пострадавшего.

Если у пострадавшего невозможно открыть рот или в ротовой полости имеются неустранимые инородные тела, искусственное дыхание проводят методом «изо рта в нос».

В таком случае голову пострадавшего запрокидывают назад, закрывают ему рот, придерживая подбородок.

Спасатель плотно обхватывает губами нос пострадавшего и вдувает воздух.

Необходимо следить за движениями грудной клетки. Как только она приподнимется, следует освободить нос пострадавшего и немного приоткрыть рот для обеспечения свободного выдоха.

1 Станьте справа от пострадавшего.

2 Правильно расположите руки для непрямого массажа сердца:

основания ладоней обеих рук наложите одна на другую и расположите на границе нижней и средней трети грудины (на два пальца выше мечевидного отростка) так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота, как показано на фото.

Ребенку в возрасте до года массаж проводите двумя пальцами, детям постарше – запястьем одной руки. Запястье или пальцы расположите посередине грудной клетки.

3 Займите правильное положение:

- локти выпрямлены, руки прямые;

- плечи – над грудиной пострадавшего.

4 Сделайте 30 нажатий на грудину на глубину 4–5 см.

Глубина надавливаний должна быть примерно на 1/3–1/2 толщины грудной клетки.

Во время надавливаний считайте: «Раз и, два и. » и т. д. Нажатие должно происходить, когда вы называете число, отпускание – когда произносите «и».

Сжатия и отпускания грудной клетки должны происходить плавно, ритмично. Необходимо постоянно держать руки в контакте с грудной клеткой.

При проведении наружного массажа сердца всегда необходимо проводить искусственную вентиляцию легких.

Повторяйте циклы по 2 вдувания и 30 нажатий.

1 Контролируйте пульс на сонной артерии после каждых 5 циклов.

Если пульс восстановился, контролируйте дыхание.

2 Следите, чтобы грудная клетка пострадавшего поднималась и опускалась.

Если не появился пульс, продолжайте непрямой массаж и искусственную вентиляцию легких!

Реанимацию останавливаем в следующих случаях:.

- при признаках эффективности: сужении зрачков, изменении цвета кожи, появлении сердечных сокращений, появлении самостоятельного дыхания;

- при появлении признаков биологической смерти (трупные пятна, трупное окоченение);

- при усталости спасателя.

Источник

Состояния, при которых оказывается первая помощь

Понятие «экстремальные состояния» не следует смешивать с понятием «терминальные состояния». Главной отличительной чертой терминальных состояний является их необратимость без специальных экстренных медицинских мер помощи, в то время как многие формы экстремальных состояний могут быть самостоятельно обратимы. Даже в случаях неблагоприятного исхода в процессе развития экстремальных состояний отмечается, как правило, более или менее продолжительный период улучшения состояния организма — за счет включения многочисленных компенсаторно-приспособительных механизмов. Для терминальных состояний характерно прогрессирующее угнетение функций и угасание жизни.

К экстремальным состояниям относятся шок, коллапс, кома.

Экстремальные состояния и причины их возникновения

Шок (от англ. schоск — удар, потрясение) — остро возникающая общая рефлекторная реакция организма в ответ на действие чрезвычайного раздражителя, характеризующаяся резким угнетением всех жизненных функций вследствие расстройств их нервно-гуморальной регуляции.

Шок может возникнуть под действием самых различных по характеру раздражителей, но отличающихся необычайной, чрезмерной силой — экстремальных. Причиной шока могут быть: тяжелая механическая травма, обширные ожоги II и III степени, попадание в организм гетерогенной или несовместимой по отдельным факторам крови, мощное действие ионизирующей радиации, электротравма, тяжелая психическая травма и т.п.

Всевозможные неблагоприятные воздействия на организм, предшествующие шокогенному раздражителю, действующие вместе с ним или после него облегчает возникновение шока и утяжеляют уже развившийся шок. К числу таких дополнительных факторов относятся кровопотеря, перегревание или переохлаждение организма, длительная гиподинамия, голодание, переутомление, нервное перенапряжение, психическая травма и даже такие, казалось бы, индеферентные раздражители как яркий свет, громкий разговор и т.п.

В зависимости от причины, вызывающей шок, выделяют следующие его виды: травматический, операционный или хирургический, ожоговый, анафилактический, гемотрансфузионный, кардиогенный, электрический, лучевой, психогенный или психический и др. Близок к шоку краш-синдром или синдром раздавливания.

Коллапс (лат. collaps — крах, падение) — близкий к шоку патологический процесс, клиническая картина позднего этапа которого очень сходна с картиной глубокого шока. Это острая сосудистая недостаточность, обусловленная падением тонуса артериол и вен и резким снижением артериального и венозного давления. Нарушения в ЦНС развиваются, в отличие от шока, вторично, вследствие сосудисто-сердечной недостаточности.

Кома (от греч. кота — сон, дремота) — бессознательное состояние, связанное с нарушением функции коры больших полушарий головного мозга, с расстройством рефлекторной деятельности и жизненно важных функций организма (кровообращения, дыхания, метаболизма). Отличительной особенностью любой комы является полная и стойкая утрата сознания. Кома может быть молниеносной, характеризующейся внезапной потерей сознания и постепенно развивающейся.

Терминальные состояния: признаки и симптомы

Терминальные состояния это крайне тяжелые и весьма опасные для жизни степени угнетения жизненных функций организма. К этому надо добавить, что тяжелые стадии шока III—IV степени также весьма близки к терминальным состояниям.

Причины терминальных состояний: острая кровопотеря, травматический и операционный шок, отравление, асфиксия, коллапс, тяжелая острая интоксикация (сепсис, перитонит и др.), нарушения коронарного кровообращения, электротравма и т. д.

Признаки терминальных состояний несколько различны, в зависимости от их стадии и формы. В процессе умирания обычно выделяют несколько стадий – преагонию, агонию, клиническую смерть, биологическую смерть.

Преагональное состояние характеризуется дезинтеграцией функций организма, критическим снижением артериального давления, нарушениями сознания различной степени выраженности, нарушениями дыхания.

Вслед за преагональным состоянием развивается терминальная пауза – состояние, продолжающееся 1-4 минуты: дыхание прекращается, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет, корнеальный и другие стволовые рефлексы, зрачки расширяются.

По окончании терминальной паузы развивается агония. При агонии наблюдается: отсутствие сознания и рефлексов, резкая бледность кожных покровов, синюха в области конечностей, пульс не определяется или ощутим лишь на сонных артериях, тоны сердца приглушены. Одним из клинических признаков агонии является агональное дыхание с характерными редкими, короткими, глубокими судорожными дыхательными движениями, иногда с участием скелетных мышц.

Дыхательные движения могут быть и слабыми, низкой амплитуды. В обоих случаях эффективность внешнего дыхания снижена. Агония, завершающаяся последним вдохом, переходит в клиническую смерть. При внезапной остановке сердца агональные вдохи могут продолжаться несколько минут на фоне отсутствующего кровообращения.

Клиническая смерть. В этом состоянии при внешних признаках смерти организма (отсутствие сердечных сокращений, самостоятельного дыхания и любых нервно-рефлекторных реакций на внешние воздействия) сохраняется потенциальная возможность восстановления его жизненных функций с помощью методов реанимации. Состояние клинической смерти продолжается 5—7 минут, в этот период человек не должен считаться мертвым, так как еще может быть оживлен.

Основными признаками клинической смерти являются:

- Отсутствие сознания

- Отсутствие самостоятельного дыхания

- Отсутствие пульсации на магистральных сосудах

Дополнительными признаками клинической смерти являются:

- Широкие зрачки

- Арефлексия (нет корнеального рефлекса и реакции зрачков на свет)

- Бледность, цианоз кожного покрова.

Если не были приняты экстренные и эффективные меры по оживлению (реанимации), то клиническая смерть переходит в необратимое состояние биологической смерти, при котором никакие меры оживления результатов уже не дают.

Биологическая смерть. Выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный характер. Посмертные изменения имеют функциональные, инструментальные, биологические и трупные признаки:

- отсутствие сознания

- отсутствие дыхания, пульса, артериального давления

- отсутствие рефлекторных ответов на все виды раздражителей

- максимальное расширение зрачков

- бледность и/или цианоз, и/или мраморность (пятнистость) кожных покровов

- снижение температуры тела

4. Трупные изменения:

- ранние признаки

- поздние признаки

Констатация смерти человека наступает при биологической смерти человека (необратимой гибели человека) или при смерти мозга.

Если в ходе реанимации самостоятельное дыхание, сердцебиение не восстанавливаются, а зрачки остаются широкими в течение 30 минут и помощи нет, следует считать, что наступила биологическая смерть пострадавшего.

Источник