- Алгоритм лечения больных хронической обструктивной болезнью легких

- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы хронической обструктивной болезни легких

- Патогенез хронической обструктивной болезни легких

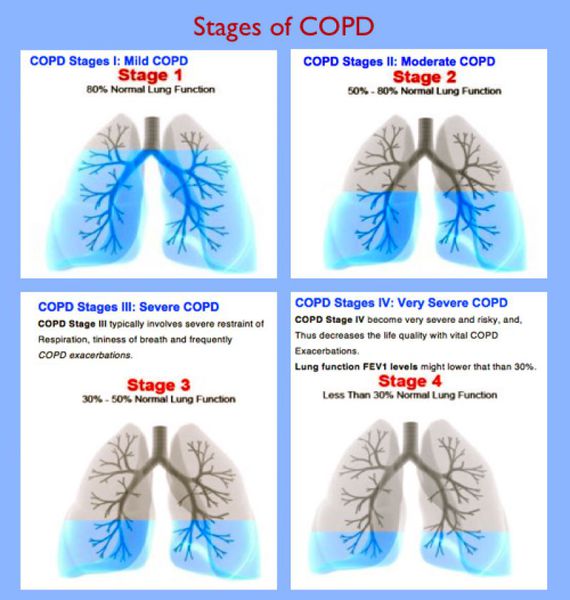

- Классификация и стадии развития хронической обструктивной болезни легких

- Диагностика хронической обструктивной болезни легких

- Лечение хронической обструктивной болезни легких

- Прогноз. Профилактика

Алгоритм лечения больных хронической обструктивной болезнью легких

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Читайте в новом номере

ММА имени И.М. Сеченова

И.В. Литвинова, профессор И.В. Лещенко

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Х роническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к наиболее распространенным заболеваниям человека, что обусловлено загрязнением окружающей среды, табакокурением и повторяющимися респираторными инфекционными заболеваниями.

ХОБЛ характеризуется ограничением воздушного потока, которое обратимо не полностью и имеет неуклонно прогрессирующий характер.

Диагноз ХОБЛ должен предполагаться у каждого кашляющего человека, выделяющего мокроту и имеющего факторы риска. Во всех этих случаях необходимо проводить спирометрию. Снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% является ранним и достоверным признаком ограничения воздушного потока даже при сохранении значения ОФВ1>80% от должной величины. Причем обструкция считается хронической (а больного необходимо считать страдающим ХОБЛ), если она регистрируется трижды в течение одного года. Стадию болезни (степень ее тяжести) отражает значение ОФВ1 в постбронходилатационной пробе. Хронический кашель и избыточная продукция мокроты задолго предшествуют вентиляционным расстройствам, приводящим к развитию одышки.

К большому сожалению, больные ХОБЛ обращаются за медицинской помощью, как правило, на поздних стадиях заболевания, когда у них уже имеется дыхательная недостаточность или развивается легочное сердце. На этой стадии болезни лечение крайне затруднительно и не дает ожидаемого эффекта. В связи с вышеизложенным чрезвычайно актуальным остается ранняя диагностика ХОБЛ и своевременная реализация разработанной программы лечения.

Основные цели лечения больных ХОБЛ четко сформулированы в Международной программе «Глобальная стратегия: диагностика, лечение и профилактика ХОБЛ» (в английской аббревиатуре – «GOLD»), созданной на основе медицины доказательств (2003 г.), и в Федеральной программе РФ по диагностике и лечению ХОБЛ (2004 г.):

– предупреждение прогрессирования болезни;

– повышение толерантности к физической нагрузке;

– улучшение качества жизни;

– профилактика и лечение обострений и осложнений;

Реализация этих положений осуществляется по следующим направлениям: снижение влияния факторов риска, осуществление образовательных программ, лечение ХОБЛ при стабильном состоянии и лечение обострения заболевания.

Алгоритм лечения больных ХОБЛ представлен на схеме 1.

Комментарии к схеме

Прекращение курения – первый и обязательный шаг в программе лечения ХОБЛ. Это наиболее эффективный и экономически обоснованный способ, позволяющий сократить риск развития ХОБЛ и предотвратить прогрессирование заболевания (уровень доказательности А). Наряду с этим необходимо осуществлять первичные профилактические мероприятия по уменьшению неблагоприятного влияния атмосферных, производственных и домашних поллютантов.

Большую роль в улучшении навыков проведения ингаляционной терапии больными ХОБЛ, способности их справляться с болезнью, в побуждении к отказу от курения играют образовательные программы, их выполнение и обучение пациентов.

С целью профилактики обострения ХОБЛ рекомендованы к применению вакцины, содержащие убитые или инактивированные вирусы, назначаемые больным однократно в октябре – первой половине ноября или дважды (осенью и зимой) ежегодно (уровень доказательности А).

Фармакотерапия направлена на уменьшение симптоматики и профилактику развития осложнений (уровень доказательности А). Центральное место в симптоматической терапии больных ХОБЛ занимают бронходилататоры.

- Все категории бронходилататоров повышают толерантность к физической нагрузке, даже при отсутствии изменений ОФВ1;

- Предпочтительной является ингаляционная терапия (уровень доказательности А);

- Регулярное лечение бронходилататорами длительного действия более эффективно и удобно, чем лечение бронходилататорами короткого действия, но по стоимости дороже (уровень доказательности А);

- Длительно действующие ингаляционные b 2–агонисты, такие как формотерол (Форадил) и сальмотерол, демонстрируют продолжительность эффекта в течение 12 часов и более без потери эффективности при регулярном их использовании (уровень доказательности А).

Длительно действующие b 2–агонисты (Форадил), помимо бронхорасширяющего эффекта, проявляют и другие положительные качества при лечении больных ХОБЛ:

– снижают гиперинфляцию легких;

– активизируют мукоцилиарный транспорт;

– защищают клетки слизистой оболочки дыхательных путей;

– проявляют антинейтрофильную активность.

Формотерол (Форадил) обладает сильным и стойким бронхорасширяющим действием у больных с обратимыми и необратимыми обструктивными изменениями дыхательных путей. Благодаря строению молекулы (выпускается в виде формотерола фумарата) в препарате объединены свойства, характерные для b 2–агонистов короткого действия (действие начинается быстро, в пределах 1–3 минут после ингаляции) и длительнодействующих b 2–агонистов, эффект которых длится 12 часов, т.е. Форадил является оптимальным препаратом с точки зрения быстроты и продолжительности действия. Применение формотерола фумарата «по требованию» (при необходимости) показано для быстрого предупреждения бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой. Оптимальным является средство доставки Форадила в дыхательные пути – аэролайзер, являющийся удобным в применении детьми и пожилыми людьми. Аэролайзер позволяет пациенту полностью контролировать ингаляционный процесс по принципу: «Слышу! Чувствую! Вижу!» – пациент слышит звук вращения капсулы при вдохе, чувствует препарат в дыхательных путях и видит, насколько опорожнилась капсула после вдоха. Следует отметить минимальное влияние препарата на сердечно–сосудистую систему, что позволяет использовать его у пожилых и ослабленных больных.

Длительно действующий ингаляционный холинолитик – тиотропий бромид – обладает длительностью действия более 24 часов.

Тактика ведения пациентов с ХОБЛ в стабильном состоянии характеризуется ступенчатым увеличением объема терапии, зависящим от тяжести заболевания.

Так, больным в III стадии (тяжелая ХОБЛ) и IV стадии (крайне тяжелая ХОБЛ) заболевания при ОФВ1 b 2–агонистов длительного действия оказывает более выраженный терапевтический эффект.

При обострении ХОБЛ, сопровождающемся снижением ОФВ1 ниже значения 50% от должных величин, предпочтение отдается системным ГКС: 30–40 мг преднизолона на протяжении 10–14 дней.

При обострении ХОБЛ с клиническими признаками бронхиальной инфекции (повышение количества и изменение цвета мокроты и/или лихорадка) пациентам показана антибактериальная терапия (уровень доказательности В). Антибактериальная терапия эффективна только при усилении одышки и кашля, сопровождающемся увеличением гнойной мокроты (уровень доказательности В).

Выбор антибактериальной терапии осуществляется с учетом тяжести обострения ХОБЛ, возраста пациента, частоты обострения и наличия сопутствующих заболеваний. Алгоритм антибактериальной терапии обострения ХОБЛ представлен на схеме 2.

Схема. 2. Алгоритм антибактериальной терапии обострения ХОБЛ

ХОБЛ является одной из важнейших причин нарушения здоровья и смертности во всем мире. Установлено, что основными причинами смерти пациентов ХОБЛ являются острая дыхательная недостаточность (38%), легочное сердце (13%), легочные инфекции (11%), эмболии легочной артерии (10%), аритмии (8%) и др. С учетом этого мы сочли необходимым привести алгоритм интенсивной терапии при обострении ХОБЛ (схема 3).

Источник

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — симптомы и лечение

Что такое хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Никитина И. Л., врача УЗИ со стажем в 26 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — заболевание, которое набирает обороты, продвигаясь в рейтинге причин смерти людей старше 45 лет. По данным за 2020 год, эта болезнь входит в тройку лидеров смертности населения. Она находится на третьем месте после ишемической болезни сердца и инсульта [6] .

Данная болезнь коварна тем, что основные симптомы болезни, в частности, при табакокурении проявляются лишь через 20 лет после начала курения. Оно долгое время не даёт клинических проявлений и может протекать бессимптомно, однако, в отсутствии лечения незаметно прогрессирует обструкция дыхательных путей, которая становится необратимой и ведёт к ранней нетрудоспособности и сокращению продолжительности жизни в целом. Поэтому тема ХОБЛ представляется в наши дни особенно актуальной.

Важно знать, что ХОБЛ — это первично хроническое заболевание, при котором важна ранняя диагностика на начальных стадиях, так как болезнь имеет тенденцию к прогрессированию.

Если врач поставил диагноз «Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)», у пациента возникает ряд вопросов: что это значит, насколько это опасно, что изменить в образе жизни, какой прогноз течения болезни?

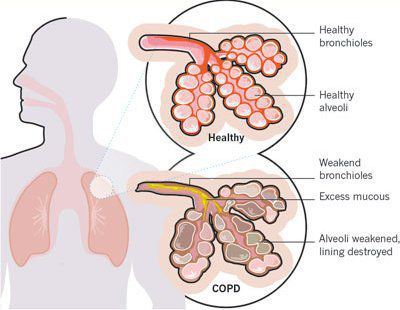

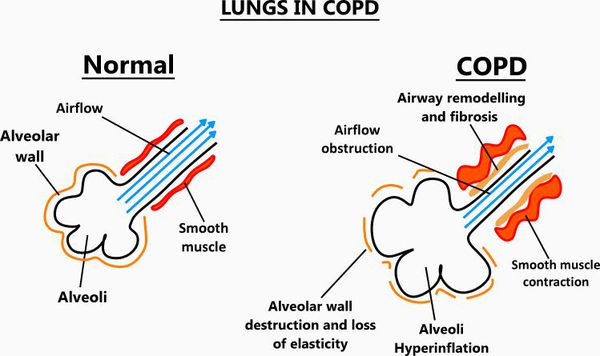

Итак, хроническая обструктивная болезнь лёгких или ХОБЛ – это хроническое воспалительное заболевание с поражением мелких бронхов (воздухоносных путей), которое приводит к нарушению дыхания за счёт сужения просвета бронхов. [1] С течением времени в лёгких развивается эмфизема. Так называется состояние, при котором снижается эластичность лёгких, то есть их способность сжиматься и расширяться в процессе дыхания. Лёгкие при этом находятся постоянно как будто в состоянии вдоха, в них всегда, даже во время выдоха, остается много воздуха, что нарушает нормальный газообмен и приводит к развитию дыхательной недостаточности.

Основными причинами заболевания ХОБЛ являются:

- воздействие вредных факторов окружающей среды;

- табакокурение.

К другим причинам относятся:

- факторы профессиональной вредности (пыль содержащая кадмий, кремний);

- общее загрязнение окружающей среды (выхлопные газы автомобилей, SO2, NO2);

- частые инфекции дыхательных путей;

- наследственность.

Симптомы хронической обструктивной болезни легких

ХОБЛ — болезнь второй половины жизни, чаще развивается после 40 лет. Развитие болезни — постепенный длительный процесс, чаще незаметный для пациента.

Обратиться к врачу заставляют появившиеся одышка и кашель — самые распространённые симптомы заболевания (одышка почти постоянная; кашель частый и ежедневный, с выделениями мокроты по утрам). [2]

Типичный пациент с ХОБЛ — курящий человек 45-50 лет, жалующийся на частую одышку при физической нагрузке.

Кашель — один из самых ранних симптомов болезни. Он часто недооценивается пациентами. На начальных стадиях болезни кашель носит эпизодический характер, но позже становится ежедневным.

Мокрота также относительно ранний симптом заболевания. На первых стадиях она выделяется в небольших количествах, в основном по утрам. Характер слизистый. Гнойная обильная мокрота появляется во время обострения заболевания.

Одышка возникает на более поздних стадиях заболевания и отмечается вначале только при значительной и интенсивной физической нагрузке, усиливается при респираторных заболеваниях. В дальнейшем одышка модифицируется: ощущение недостатка кислорода во время обычных физических нагрузкок сменяется тяжёлой дыхательной недостаточностью и через время усиливается. Именно одышка становится частой причиной для того, чтобы обратиться к врачу.

Когда можно заподозрить наличие ХОБЛ?

Вот несколько вопросов алгоритма ранней диагностики ХОБЛ: [1]

- Кашляете ли Вы каждый день по нескольку раз? Беспокоит ли это Вас?

- Возникает ли при откашливании мокрота или слизь (часто/ежедневно)?

- У Вас быстрее/чаще появляется одышка, в сравнении со сверстниками?

- Вы старше 40 лет?

- Курите ли Вы и приходилось ли курить раньше?

При положительно ответе более чем на 2 вопроса необходимо проведение спирометрии с бронходилятационным тестом. При показателе теста ОФВ1/ФЖЕЛ ≤ 70 определяется подозрение на ХОБЛ.

Патогенез хронической обструктивной болезни легких

При ХОБЛ страдают как дыхательные пути, так и ткань самого лёгкого — лёгочная паренхима.

Начинается заболевание в мелких дыхательных путях с закупорки их слизью, сопровождающейся воспалением с формированием перибронхиального фиброза (уплотнение соединительной ткани) и облитерации (зарастание полости).

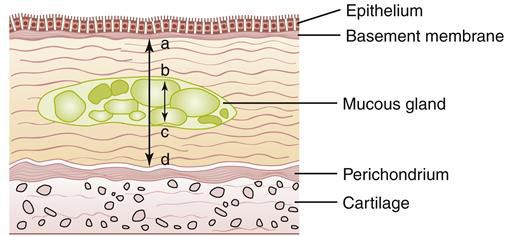

При сформировавшейся патологии бронхитический компонент включает:

- гиперплазию слизистых желёз (избыточное новообразование клеток) [4] ;

- слизистое воспаление и отёк;

- бронхоспазм и закупорку дыхательных путей секретом, что приводит к сужению дыхательных путей и увеличению их сопротивления.

Эмфизематозный компонент приводит к разрушению конечных отделов дыхательных путей — альвеолярных стенок и поддерживающих структур с образованием значительно расширенных воздушных пространств. Отсутствие тканевого каркаса дыхательных путей приводит к их сужению вследствие тенденции к динамическому спадению во время выдоха, что становится причиной экспираторного коллапса бронхов. [4]

Ко всему прочему, разрушение альвеолярно-капиллярной мембраны влияет на газообменные процессы в лёгких, снижая их диффузную способность. В результате этого возникают уменьшение оксигенации (кислородное насыщения крови) и альвеолярной вентиляции. Происходит избыточная вентиляция недостаточно перфузируемых зон, приводящая к росту вентиляции мёртвого пространства и нарушению выведения углекислого газа СО2. Площадь альвеолярно-капиллярной поверхности уменьшена, но может быть достаточной для газообмена в состоянии покоя, когда эти аномалии могут не проявляться. Однако при физической нагрузке, когда потребность в кислороде возрастает, если дополнительных резервов газообменивающихся единиц нет, то возникает гипоксемия — недостаток содержания кислорода в крови.

Появившаяся гипоксемия при длительном существовании у пациентов с ХОБЛ включает ряд адаптивных реакций. Повреждение альвеолярно-капиллярных единиц вызывает подъём давления в лёгочной артерии. Поскольку правый желудочек сердца в таких условиях должен развивать большее давление для преодоления возросшего давления в лёгочной артерии, он гипертрофируется и расширяется (с развитием сердечной недостаточности правого желудочка). Кроме того, хроническая гипоксемия способна вызывать увеличение эритропоэза, который впоследствии увеличивает вязкость крови и усиливает правожелудочковую недостаточность.