- Головокружение — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины системного головокружения

- Причины несистемного головокружения

- Распространённость

- Симптомы головокружения

- Симптомы системного головокружения

- Симптомы несистемного головокружения

- Патогенез головокружения

- Классификация и стадии развития головокружения

- Осложнения головокружения

- Диагностика головокружения

- Сбор жалоб и анамнеза

- Физикальное обследование

- Инструментальное обследование

- Лечение головокружения

- Лечение системного головокружения

- Лечение несистемного головокружения

- Междисциплинарный подход

- Прогноз. Профилактика

Головокружение — симптомы и лечение

Что такое головокружение? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Коптенко Н. В., невролога со стажем в 5 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Головокружение (Dizziness) — ощущение неуверенности в определении своего положения в пространстве, мнимое вращение окружающих предметов или собственного тела, чувство неустойчивости, потеря равновесия, уход почвы из-под ног.

Головокружения делят на две группы:

- Системное (вестибулярное, истинное, вертиго). Всегда происходит из-за поражения вестибулярного анализатора — органа равновесия, который реагирует на изменение положения головы и тела в пространстве. При таком типе головокружения кажется, что перемещается сам человек или предметы окружающей среды.

- Несистемное (невестибулярное, неистинное). Не связано с патологией вестибулярного анализатора. В этой группе условно можно выделить несколько подтипов:

- предобморочное состояние (ощущение приближения потери сознания);

- нарушение равновесия (шаткость, неуверенность в положении стоя);

- персистирующее постурально-перцептивное головокружение — ПППГ (лёгкость и пустота в голове, тош нота, дезориентация в пространстве и др). ПППГ ч асто связано с тревожным расстройством и с чувством страха (ярким примером является страх высоты) [1][24][25] .

Причины системного головокружения

Причинами системного головокружения могут быть поражения как периферической части вестибулярного анализатора (лабиринт внутреннего уха или вестибулярный нерв), так и центральных отделов (ствол мозга, мозжечок, головной мозг и связи между данными отделами). Эти области отвечают за взаимосвязь вестибулярной системы со спинным мозгом, глазодвигательными ядрами, мозжечком, корой больших полушарий и тем самым обеспечивают равновесие и ориентировку человека в пространстве.

Среди самых частых причин периферического поражения выделяют:

- доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение ( ДППГ);

- болезнь Меньера ( заболевание внутреннего уха невоспалительного характера);

- вестибулярный нейронит (воспаление вестибулярного нерва).

Реже встречаются перилимфатическая фистула (патологическое сообщение между пространствами внутреннего и среднего уха), лабиринтит (инфекционное воспаление внутреннего уха), невринома мосто-мозжечкового угла, вестибулярная пароксизмия (раздражение преддверно-улиткового нерва) [2] .

Возможные причины поражения центрального отдела вестибулярного анализатора:

- Нарушения кровообращения в артериях вертебро-базилярной системы в виде транзиторных ишемических атак (как правило, обратимых и кратковременных нарушений) и ишемических инсультов, при которых из-за недостатка кислорода гибнет участок головного мозга.

- Вестибулярная мигрень. Характеризуется внезапным возникновением умеренного или выраженного головокружения, которое сопровождается мигренозной головной болью, имеющей по меньшей мере две из следующих характеристик: односторонняя, пульсирующая, умеренная или выраженная, усиливающаяся при обычной физической нагрузке, сопровождающаяся свето- или звукобоязнью, тошнотой или рвотой [15][16] .

- Кровоизлияния в мозжечок.

- Реже могут быть рассеянный склероз, новообразования ствола и мозжечка или другие неврологические заболевания.

Причины несистемного головокружения

П редобморочные состояния чаще всего обусловлены артериальной ортостатической гипотензией ( резким падением артериального давления при переходе из горизонтального положения в вертикальное ), кардиологической патологией ( сердечными аритмиями, инфарктом миокарда , сердечной недостаточностью , каротидным стенозом). Также причиной может быть тревога и депрессия, анемии, повышенный или сниженный уровень глюкозы в крови, приём препаратов: гипотензивных, противопаркинсонических, некоторых антибиотиков, антидепрессантов и др.

Нарушение равновесия, неуверенность, шаткость в положении стоя — симптомы одного или нескольких заболеваний, часто встречаются у пожилых людей. Возрастные изменения и различные болезни поражают системы, которые отвечают за равновесие, что проявляется хроническим головокружением. Факторов риска достаточно много: сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт, артрит, диабет, обморок, тревога, депрессия, употребление алкоголя, курение и приём определённых препаратов. Именно поэтому данный вид головокружения можно считать следствием мультисистемного поражения.

Причиной персистирующего постурально-перцептивного головокружения (ПППГ) может стать перенесённое заболевание, которое сопровождалось выраженным головокружением, расстройством равновесия острого или хронического характера: ДППГ, болезнь Меньера, вестибулярный нейронит, вестибулярная мигрень, панические атаки, сотрясение головного мозга и др.) [6] . Усилить симптомы могут различные факторы внешней среды: движущиеся предметы, толпа, открытое пространство и др. П ри ПППГ, как правило , не выявляется какая-либо патология, то есть физически человек здоров, а головокружение возникает из-за трево жного расстройства [26] .

Распространённость

Головокружение является одним из наиболее частых симптомов, с которыми пациенты обращаются к врачам. Распространённость в течение жизни составляет от 20 % до 30 % [27] . Около 8 % людей хоть раз в жизни испытывали проявления системного головокружения. В США примерно 5 % посещений клиник и 4 % обращений в отделение неотложной помощи вызвано жалобами на головокружение. То есть ежегодно в США по этому поводу в медицинские учреждения обращается 10 млн человек.

Согласно исследованиям, головокружения у амбулаторных пациентов редко связаны с опасными причинами: например, нарушение мозгового кровообращения встречается только в 6 % случаев, а аритмия — в 1 %. В отделениях неотложной помощи распределение иное: до 30 % больных с головокружением имеют серьёзные патологии, у 15 % пациентов диагностируют инсульт, транзиторные ишемические атаки, аритмию, острую инфекцию или анемию [1] [14] .

Симптомы головокружения

Симптомы системного головокружения

В зависимости от типа системного головокружения симптомы могут отличаться:

- проприоцептивное — ложное ощущение движения собственного тела в пространстве;

- тактильное или осязательное — чувство движения, зыбкости, неровности опоры под ногами или руками, ощущение раскачивания на волнах, проваливания в пространстве;

- зрительное — мнимое чувство, что движутся неподвижные предметы [24] .

Головокружение, причиной которого является поражение периферического отдела вестибулярного анализатора, как правило, имеет острое начало и выраженный вращательный характер. Иногда оно сопровождается тошнотой и рвотой. Продолжительность приступа при периферическом головокружении обычно не превышает 24 часов.

При поражении центрального отдела вестибулярного анализатора, симптомы головокружения будут менее выраженными, но более продолжительными по времени (несколько дней, недель).

В большинстве случаев жалобы на непрерывное системное головокружение длятся не более двух недель. Важно обращать внимание и на другие симптомы, которые могут сопровождать головокружение, так как они позволяют определить истинную причину состояния.

- Снижение слуха или появление шума в ушах — чаще говорит о периферическом поражении.

- Невозможность ходьбы, падения — обычно возникают при центральном поражении.

- Головная боль, двоение в глазах, односторонняя слабость рук и/или ног, одностороннее онемение лица и/или конечностей, нарушение речи — признаки поражения центральной нервной системы (ЦНС) [4] .

- Нистагм (непроизвольное, быстрое, ритмичное, колебательное движение глаз) — основной признак системного головокружения.

Симптомы несистемного головокружения

Чаще всего мнимое головокружение испытывают пациенты с предобморочными состояниями. Они являются признаком надвигающегося обморока, длятся секунды или минуты, пациент может бледнеть и терять концентрацию внимания. Это состояние обычно возникает, когда человек стоит, если вовремя присесть или лечь, то симптомы проходят.

Нарушение равновесия проявляется неустойчивостью в положении стоя, неуверенностью при ходьбе и ощущением «пьяной» походки.

Персистирующее постурально-перцептивное головокружение (ПППГ, ранее — постуральная фобическая неустойчивость, психогенное головокружение). Характерными жалобами пациентов являются ощущение «лёгкости в голове», «тумана», однако при объективном осмотре может быть не видно нарушений равновесия и координации у пациентов. ПППГ имеет и другие чёткие симптомы: постоянное ощущение покачивания, шаткости, невращательного головокружения, которое длится три и более месяцев с колебанием интенсивности в течение дня. Неприятные ощущения обычно усиливаются при наличии факторов, которые ранее уже вызывали головокружение: посещение общественных мест, магазинов, поездка в транспорте или слежение за двигающимися объектами. Однако головокружение может появляться и при отсутствии провоцирующих факторов [26] .

Патогенез головокружения

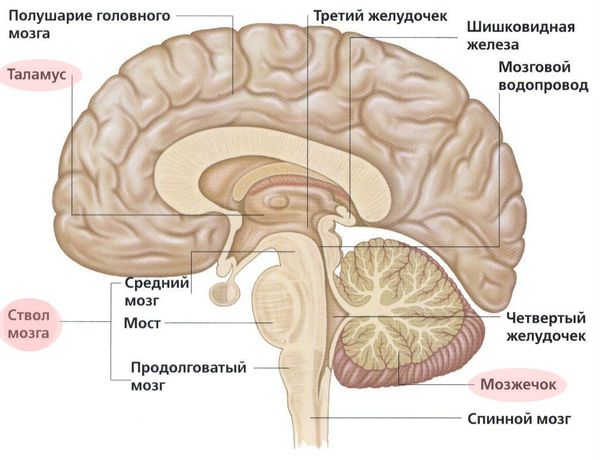

Равновесие, то есть поддержание человека в пространстве, обеспечивается слаженной деятельностью нескольких систем: вестибулярной, зрительной и проприоцептивной. Сигналы от них поступают в ЦНС (ствол мозга, мозжечок, таламус), преобразуются и возвращаются к мышцам глаз, туловища, конечностей, благодаря чему мы можем фокусировать взгляд и поддерживать равновесие. Соответственно, при повреждении любого отдела вышеперечисленных систем появляется неустойчивость и головокружение.

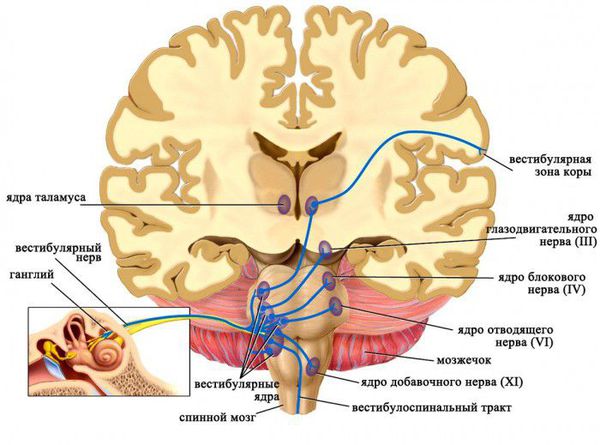

Вестибулярная система представлена лабиринтом, вестибулярной частью преддверно-улиткового нерва, вестибулярными ядрами и связями этих ядер с другими структурами мозга: мозжечком, глазодвигательными ядрами, корой больших полушарий, двигательными центрами спинного мозга.

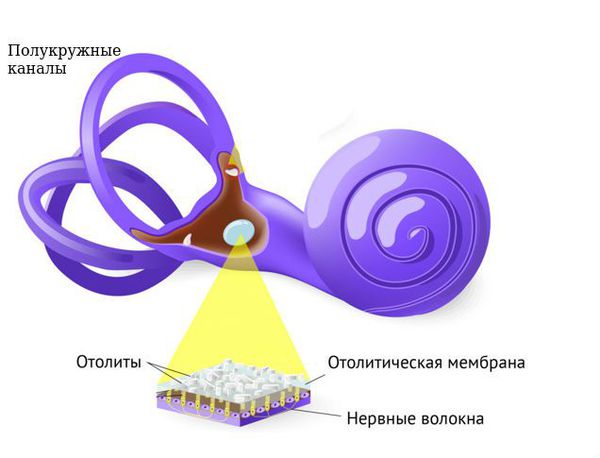

Лабиринт внутреннего уха находится в костной части височной кости и представлен улиткой, преддверием и тремя полукружными каналами (горизонтальным, задним и передним), находящимися в трёх взаимоперпендикулярных областях. В расширениях преддверия (маточка и мешочек) находится отолитовый аппарат, который воспринимает ускорение в разных плоскостях и информацию о наклонах головы. При повреждении отолитового аппарата отмечается иллюзия линейного движения (проваливания). В полукружных каналах содержатся ампулярные рецепторы, воспринимающие угловые ускорения, поэтому при их повреждении создаётся иллюзия вращения окружающих предметов.

Основные отделы центральной нервной системы, участвующие в поддержании равновесия:

- ствол мозга, где находятся вестибулярные ядра и проводящие пути;

- мозжечок, связанный проводящими путями как с вестибулярным анализатором, так и с глазодвигательной и проприоцептивной системами;

- таламус, воспринимающий импульсы от всех перечисленных систем;

- вестибулярная зона коры больших полушарий, где формируется ощущение о положении тела в пространстве и ускорении движений .

Особенностью поражения отделов центральной нервной системы является то, что из-за близкого расположения анатомических структур любой патологический процесс в большинстве своём не ограничивается изолированным головокружением или нарушением равновесия. Поэтому сопутствующие симптомы могут подсказать анатомическое расположение поражения.

Проприоцептивная система — информирует головной мозг о том, в каком положении в пространстве находится организм и в какой позе, сообщает информацию о положении мышц, суставов, связок и расположении ног при ходьбе и стоянии. Соответственно, при патологии в этой системе возникают трудности в ходьбе или при стоянии.

Зрительная система обеспечивает равновесие посредством быстрых или медленных движений глаз. Работа глаз реализуется через взаимодействие с головным мозгом, и при патологическом очаге в нём нарушаются физиологические движения глазных яблок [1] [2] [7] .

Механизмы центральной компенсации. Исследования показали, что состояние пациентов улучшается еще до того, как восстанавливаются функции периферического вестибулярного аппарата. Это объясняется компенсацией со стороны центральной нервной системы [29] .

В основе механизмов центральной компенсации лежит принцип нейропластичности, который заключается в способности нервных клеток изменять свою структуру и функции. В случае вестибулярной компенсации подразумевается возмещение утраченных вестибулярных функций другими сенсорными системами, в частности зрительной, проприоцептивной и корковыми отделами ЦНС. Именно активное общение, движение и мобилизация, многообразные вестибулярные стимулы ускоряют вестибулярную компенсацию в отличие от неподвижности и нахождения в тёмном пространстве [30] .

Классификация и стадии развития головокружения

В отечественной практике головокружения разделяют на две группы:

- Системное (вестибулярное, истинное) головокружение, или вертиго .

- Несистемное головокружение: нарушение равновесия, предобморочное состояние и персистирующее постурально-перцептивное головокружение [22] .

Системное головокружение в зависимости от уровня поражения может быть периферическим или центральным.

В Международной классификации заболеваний 10-го пересмотра нарушения вестибулярной функции имеют код H81:

Н81.0 — Болезнь Меньера. Это патология внутреннего уха, при котором увеличивается объём лабиринтной жидкости и внутрилабиринтное давление. Х арактеризуется периодическими приступами системного головокружения, шумом в ушах и развитием нейросенсорной тугоухости. Чаще всего сначала поражается только одно ухо, но затем примерно у половины п ациентов процесс распространяется и на противоположную сторону.

В развитии заболевания выделяются 3 стадии.

- Первая стадия характеризуется периодически возникающим шумом в ухе, ощущением заложенности и распирания, преходящей тугоухостью. Между приступами слух может восстанавливаться.

- На второй стадии шум в ушах и ощущение заложенности присутствуют постоянно. Приступы головокружения интенсивные, могут возникать ежедневно. Слух между приступами практически не восстанавливается.

- Для третьей стадии характерно урежение приступов головокружения, стойкая нейросенсорная тугоухость и постоянное ощущение шаткости и неустойчивости [11][12] .

Н81.1 — Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Заболевание, связанное с тем, что отолиты ( кристаллы карбоната кальция), которые в норме находятся на отолитовой мембране внутреннего уха, попадают в полукружные каналы внутреннего уха.

Состояние проявляется приступами системного головокружения, которые возникают при изменении положения головы. Чаще головокружение появляется утром после сна или ночью при повороте головы в кровати. Несмотря на большую интенсивность, эпизод головокружения длится меньше минуты, может сопровождаться тошнотой или рвотой. При ДППГ не возникает нарушения слуха, шума или звона в ухе и очаговых неврологических расстройств [8] [9] .

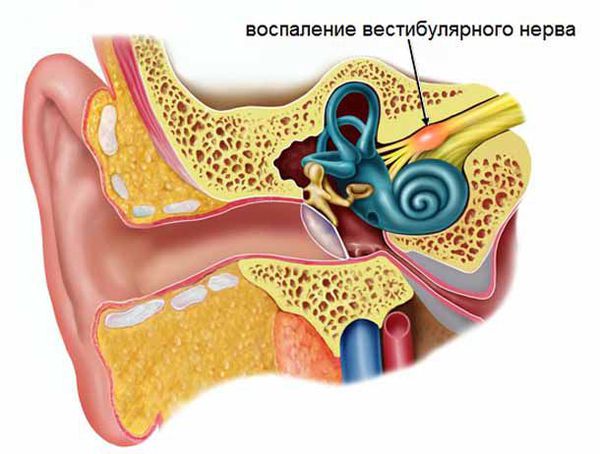

Н81.2 — Вестибулярный нейронит. Заболевание связано с избирательным воспалением вестибулярного нерва вирусного или инфекционно-аллергического происхождения. Проявляется внезапным и продолжительным приступом системного головокружения, которое сопровождается тошнотой, рвотой и нарушением равновесия. Симптомы могут усиливаться при движениях головы или изменении положения тела. Слух не снижается. Длительность головокружения колеблется от нескольких часов до нескольких суток с сохранением неустойчивости до нескольких недель [10] .

Н81.3 — Другие периферические головокружения (синдром Лермуайе, головокружение ушное, отогенное или периферическое).

Также головокружения можно разделить на временные и хронические (беспокоят больше месяца) [13] .

Осложнения головокружения

Чаще всего развитие осложнений при системных головокружениях связаны с несвоевременной диагностикой и неверной тактикой лечения пациентов.

При рецидивирующих приступах системного головокружения у большинства больных развиваются тревожные расстройства и депрессия, сохраняется длительное ощущение неустойчивости и нарушения равновесия, что часто приводит к развитию персистирующего постурально-перцептивного головокружения. Вероятность его развития возрастает при несвоевременной диагностике и ошибочном предположении, что головокружение вызвано поражением центральной части вестибулярного анализатора ( например, из-за инсульта или вертебро-базилярной недостаточности) [1] [17] .

Нарушение слуха и навязчивый, плохо купируемый шум в ушах характерны для болезни Меньера, особенно на третьей стадии, когда отсутствуют периоды ремиссии. Такие симптомы приводят к ограничению повседневной активности больных, в том числе к нарушению психоэмоционального состояния.

Все цереброваскулярные заболевания, клиника которых связана с появлением головокружения и сопутствующих ему симптомов, могут приводить к инвалидизации больных: стойкие нарушения слуха, преимущественно двусторонние, реже — нарушения равновесия. Риск такого осложнения зависит от локализации и размера очага поражения и своевременности оказания медицинской помощи согласно ведению больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Неспецифическим, но частым осложнением любого вида головокружений могут быть падения и травмы, которые на длительное время обездвиживают пациентов. Особенно важно избегать падений пожилым, так как вероятность переломов с возрастом увеличивается, а скорость восстановления утраченных функций снижается.

Диагностика головокружения

Диагностика головокружения основана прежде всего на сборе жалоб, анамнеза (истории) заболевания и клинического осмотра.

Сбор жалоб и анамнеза

Основные вопросы, которые можно задать пациенту при остром головокружении:

- Как и когда началось головокружение.

- Как долго оно продолжается.

- Какой характер, по мнению больного, носит головокружение (системный, несистемный, предобморочное состояние).

- Есть ли определённые факторы, провоцирующие головокружение (повороты головы или туловища, вставание из горизонтального в вертикальное положение, присутствие в многолюдных или шумных местах и пр.).

- Сопровождается ли головокружение болью (головной, в груди, в ушах), снижением слуха, шумом в ушах или в голове.

- Есть ли сопутствующие симптомы (двоение, нарушение глотания, расстройства речи, слабость в конечностях, тошнота и рвота) [1] .

Физикальное обследование

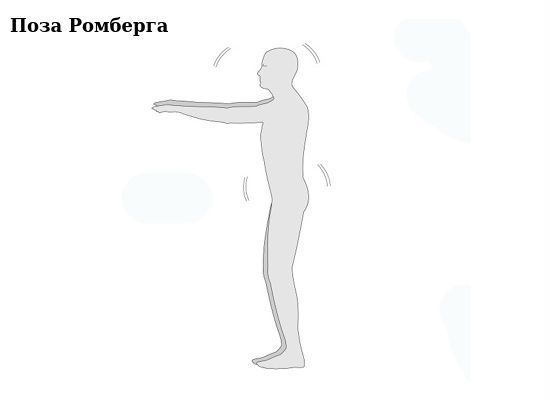

При обследовании пациента прежде всего оценивается наличие и характеристика нистагма, наличие нарушений ходьбы, выполнение координаторных проб и устойчивость в позе Ромберга (стоя со сдвинутыми вместе стопами, с закрытыми глазами и вытянутыми перед собой руками).

Оценка нистагма. Чтобы верно отличить в процессе диагностики перефирическое головокружение от центрального, важно определить характер нистагма. Для этого используются специальные очки Френзеля: в них пациенту трудно зафиксировать взгляд на каком-либо предмете, что позволяет без искажений определить, как именно проявляется нистагм.

Дифференциальная диагностика периферического и центрального головокружения:

- При периферическом происхождении нистагм, как правило, горизонтальный или горизонтальный с вращательными движениями глазных яблок, однонаправленный и направлен в сторону более активного лабиринта. При фиксации взора нистагм уменьшается.

- В случае центрального происхождения нистагм бывает горизонтальным двунаправленным (левосторонний при взгляде влево и правосторонний при взгляде вправо), вертикальным или вращательным. При фиксации взгляда он может немного уменьшиться, но, как правило, не меняется.

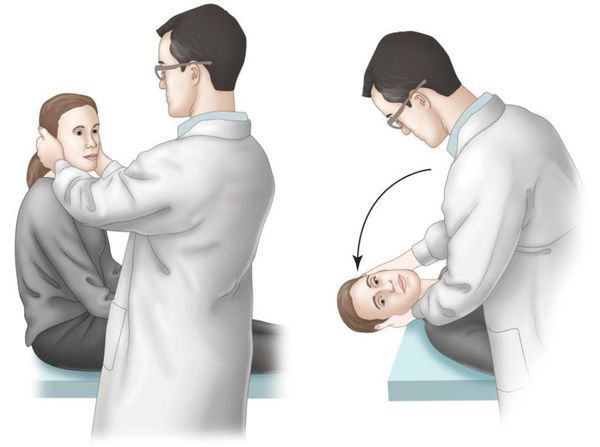

Позиционные пробы проводятся на приёме и помогают определить причину системного головокружения, дифференцировать позиционный нистагм от центрального. Чаще всего проводят пробу Дикса — Холпайка. Больному, который сидит на кушетке, поворачивают голову на 45 ° в одну сторону и быстро укладывают на кушетку так, чтобы голова оказалась запрокинутой над краем кушетки. Врач при этом следит за появлением нистагма, а пациент сообщает о своем самочувствии. Таким же образом пробу повторяют с поворотом головы в другую сторону.

При положительном ответе можно выявить самую частую причину истинного головокружения — ДППГ и определить, в каком из полукружных каналов находятся вызывающие головокружение отолиты [18] . При появлении нистагма и головокружения выявляется самая частая локализация отолитов — задний полукружный канал.

Оценка вестибулоокулярного рефлекса (ВОР). В работе вестибулярной системы ВОР имеет важнейшее значение: благодаря ему человек может удерживать объект наблюдения в поле зрения при различных движениях головы. Это возможно за счёт того, что при повороте головы в сторону глаза совершают одинаковое по амплитуде и скорости движение в противоположную сторону.

Оценку ВОР проводят с помощью теста поворота головы (проба Хальмаги — Кертойза): пациента просят зафиксировать взгляд на объекте (например, на носу врача), затем врач обхватывает руками голову пациента в височных областях и резко поворачивает голову пациента вправо и влево на 10-20°.

В норме при повороте головы взгляд остается зафиксирован на объекте. То же самое наблюдается при поражении центральной части вестибулярного анализатора. При поражении периферического отдела при повороте головы глаза сначала перемещаются в сторону поворота, после чего взгляд снова фиксируется на объекте.

Маршевая проба (тест Фукуды). Для проведения теста пациент закрывает глаза, вытягивает руки вперед и начинает шагать на месте, высоко поднимая колени. После 50 шагов врач оценивает, насколько пациент отклонился от первоначального положения, в норме угол отклонения не должен превышать 30-45°. Если есть одностороннее периферическое повреждение, пациент поворачивается в сторону поражённого лабиринта. В случае поражения центрального отдела наблюдается нарушение координации, отклонение в разные стороны, иногда пациент падает или поворачивается в сторону патологического процесса при поражении мозжечка [28] .

Постуральные рефлексы, благодаря которым возможно сохранять устойчивое положение тела, исследуют путём аккуратного подталкивания пациента в верхнюю часть туловища. Врач при этом находится за спиной, чтобы пациент не видел, когда и в каком направлении его толкнут. При вестибулярных нарушениях возможна неустойчивость, но в целом человек сохраняет позу.

Оценка походки (с открытыми, а затем закрытыми глазами). При наблюдении за походкой пациента часто диагностируется нарушение равновесия. Многие заболевания периферической и центральной нервной системы сопровождаются типичными изменениями походки, но у большинства пациентов с вестибулярными нарушениями она не нарушена, за исключением острой стадии заболевания.

Ортостатическая проба подразумевает измерение артериального давления в положении лежа, сразу после перехода в вертикальное положение и затем в течение следующих трёх минут. Пробу считают положительной, если систолическое артериальное давление снижается на 20 мм рт. ст. и более либо диастолическое давление снижается на 10 мм рт. ст. и более. Метод позволяет выявить предобморочные состояния, связанные с ортостатической гипертензией.

Инструментальное обследование

В большинстве случаев данных подробного опроса, анализа жалоб и осмотра больного достаточно для постановки диагноза. И нструментальные методы необходимы в случае подозрения на центральное поражение вестибулярного анализатора и при наличии сопутствующих заболеваний (например, перенесённых ранее острых нарушений мозгового кровообращения, наличия в прошлом или настоящем объёмных образований или сосудистых аномалий).

Необходимость в проведении компьютерной или магнитно-резонансной томографии (КТ/МРТ) может возникнуть в случае обнаружения объективных данных, требующих дообследования. Например, вертикальный нистагм, разнонаправленный, бьющий вниз или вверх может говорить о повреждении стволовых структур мозга или мозжечка [1] .

Чаще всего при проведении КТ и МРТ можно диагностировать церебральный инфаркт, кровоизлияние в головной мозг, рассеянный склероз, опухоли ствола мозга и мосто-мозжечкового угла, аномалии и другие заболевания, сопровождающиеся головокружением.

Ультразвуковое исследование артерий экстракраниальных и интракраниальных отделов показано, если подозревается цереброваскулярное заболевание при соответствующем анамнезе и наличии факторов риска (артериальной гипертензии, сахарного диабета, ожирения, гиперхолестеринемии, наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям, перенесённых ранее острых сердечно-сосудистых заболеваний).

При головокружениях, которые сопровождаются шумом в ухе или снижением слуха, показано проведение тональной пороговой аудиометрии для определения слуховой чувствительности к звукам разной частоты. Во время проведения этого обследования сравнивается слуховой порог костной и воздушной проводимости, и при выявлении отклонений от нормы определяют вероятную причину (серная пробка, отосклероз, лабиринтит, болезнь Меньера и др.).

Проведение кардиологического обследования (ЭКГ, ЭХО-КГ, холтеровское мониторирование) показано при подозрении на кардиогенную причину головокружений [5] [8] .

Стабилография — исследование равновесия с помощью подвижной платформы. С помощью этого метода можно количественно оценить непроизвольные постуральные рефлексы, благодаря которым человек не падает, а также определить, какую роль в поддержании равновесия играет информация от различных органов чувств.

Лечение головокружения

Лечение головокружения — достаточно трудная задача, так как оно может быть вызвано различными заболеваниями. Чаще всего головокружение имеет благоприятное течение, и симптомы проходят самостоятельно.

Лечение системного головокружения

Общие принципы лечения

Пациентов с острым системным головокружением, особенно если оно возникло впервые в жизни, экстренно госпитализируют в неврологические, реже — в терапевтические отделения. Сначала проводится симптоматическое лечение, направленное на купирование острого приступа головокружения, но в дальнейшем проводится физическая реабилитация больного и восстановление компенсации вестибулярной функции.

Чтобы купировать острый приступ головокружения, необходимо:

- Обеспечить пациенту покой, поскольку состояние может ухудшаться даже при движении и поворотах головы.

- Использовать противорвотные средства и вестибулярные супрессанты, которые подавляют активность вестибулярных нейронов. П ри системном головокружении препаратом выбора является антигистаминный препарат дименгидринат ( Драмина ), который тормозит активность центральных вестибулярных структур в дозе 50-100 мг. Также можно применять метоклопрамид и бензодиазепиновые транквилизаторы (диазепам), которые уменьшают головокружение и связанную с ним тошноту и рвоту . Однако длительность использования этих препаратов не должна превышать трёх дней, поскольку они замедляют восстановление вестибулярной функции [1][19] .

Физическая реабилитация. В физической реабилитации основное место занимает вестибулярная гимнастика, включающая большое количество упражнений на движение глаз, головы, тренировку походки. Она особенно эффективна в случае периферических повреждений вестибулярного анализатора, однако и при центральных повреждениях вестибулярная гимнастика остается показанной, так как помогает пациенту отчасти приспособиться к имеющимся нарушениям.

Чем раньше начата вестибулярная гимнастика (как можно раньше после купирования острого головокружения), тем скорее восстановится повседневная активность и работоспособность пациента. Длительность вестибулярной гимнастики определяется индивидуально для каждого пациента и продолжается вплоть до полного исчезновения головокружения.

Эффективность гимнастики можно повысить с помощью методов биологической обратной связи, в частности с помощью стабилометрической платформы. Преимуществами использования платформы является возможность одновременной стимуляции зрительного, слухового анализаторов, тренировка баланса равновесия, стимуляция поверхностной и глубокой чувствительности с объективизацией данных эффективности реабилитационного процесса.

Медикаментозное лечение при системных головокружениях часто является симптоматическим, однако выделяют и средства, которые предположительно ускоряют восстановление вестибулярной функции: бетагистина гидрохлорид [31] , пирацетам (ноотропил) [32] .

Лечение при различных заболеваниях, проявляющихся системным головокружением

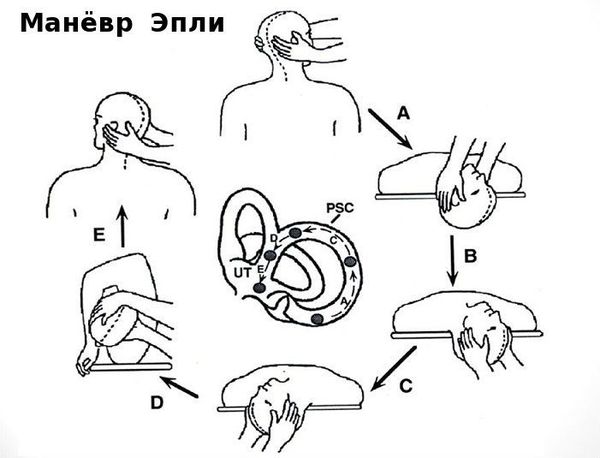

Основу лечения доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения составляют специальные упражнения и лечебные манёвры. В зависимости от локализации отолитов в том или ином полукружном канале, проводится соответствующий лечебный манёвр:

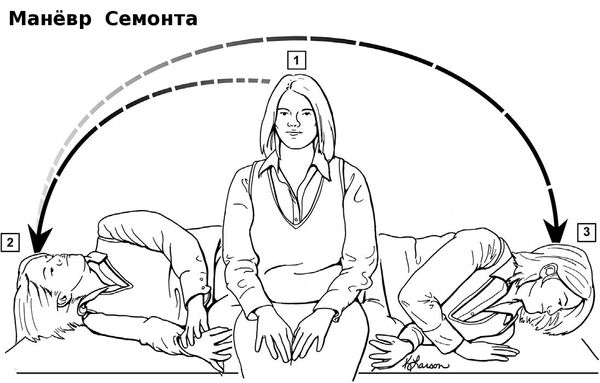

- При отолитиазе заднего полукружного канала — манёвр Эпли (чаще) или манёвр Семонта.

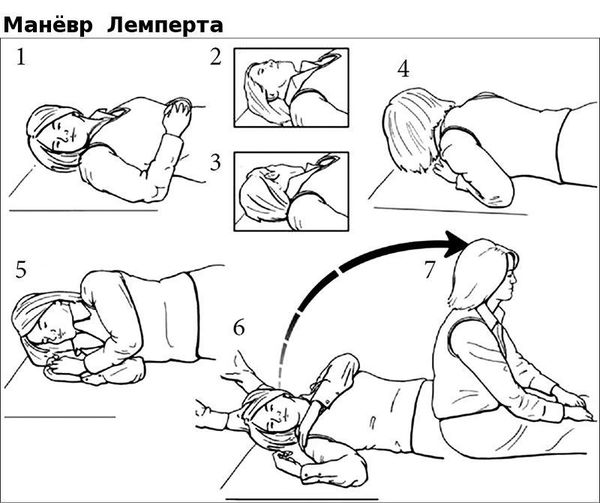

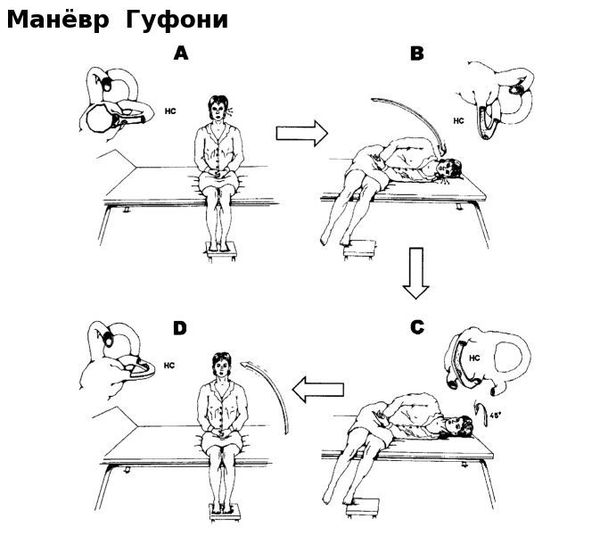

- При отолитиазе горизонтального полукружного канала — манёвр Лемперта или манёвр Гуфони.

- При отолитиазе переднего полукружного канала применяется также маневр Эпли или маневр с глубоким запрокидыванием головы [19] .

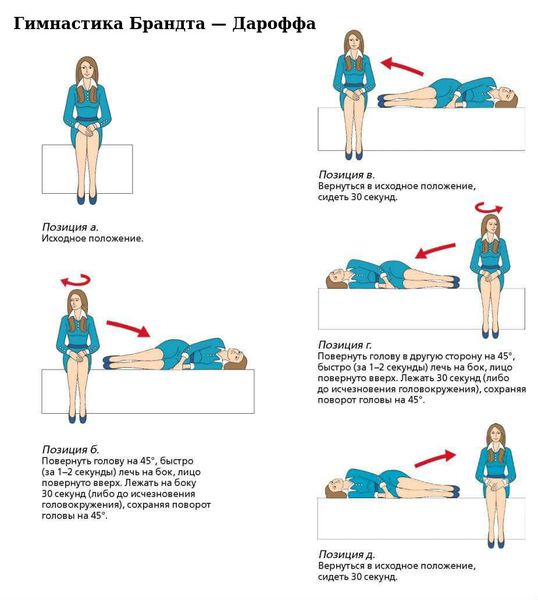

Чаще всего при верной диагностике и правильном выполнении маневра эффективность лечения очень высока и не требует дополнительного медикаментозного назначения. В ряде случаев после однократного проведения манёвра головокружение регрессирует уже на приёме у врача. Реже, при стойком отолитиазе, больному рекомендуют самостоятельно выполнять гимнастику (например, гимнастику Брандта — Дароффа), которая выполняется до стойкого отсутствия головокружений.

В случае вестибулярного нейронита кроме симптоматического использования супрессантов (антихолинергических, антигистаминных препаратов или бензодиазепинов) и регулярного проведения вестибулярной гимнастики назначают глюкокортикостероиды в остром периоде (первые трое суток), начиная с 1 мг/кг (на примере преднизолона) с последующим постепенным снижением дозировки.

При болезни Меньера целью является не только устранение головокружений, но и предотвращение снижения слуха. Важно соблюдение бессолевой диеты для профилактики приступов, купирование приступа вестибулярными супрессантами и длительный приём бетагистина в дозе 48 мг/сут (от нескольких недель до нескольких месяцев), эффективность которого доказана в нескольких исследованиях [23] . Если консервативное лечение не помогает, может быть показано хирургическое лечение с введением местно гентамицина, кортикостероидов, с пересечением вестибулярной порции вестибуло-кохлеарного нерва.

Лечение центрального системного головокружения также зависит от причины. Если это цереброваскулярные заболевания, то лечение назначается согласно рекомендациям по ведению пациентов при ишемическом инсульте или кровоизлиянии в мозг. Это лечение направлено на раннюю реабилитацию основных неврологических дефицитов (двигательных, речевых и др.) и вторичную профилактику в виде контроля сердечно-сосудистых факторов риска (артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, ожирение, нарушения ритма сердца).

Если причина головокружения — объёмное образование или рассеянный склероз, то тактика ведения больного соответствует стандартам лечения данных заболеваний с применением хирургических технологий, динамического ведения пациентов и применения препаратов, направленных на замедление развития патологического процесса (например, в случае рассеянного склероза).

Лечение несистемного головокружения

При наличии несистемного головокружения, особенно при диагностике персистирующего постурально-перцептивного головокружения, основными методами лечения являются вестибулярная гимнастика, антидепрессанты (преимущественно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — СИОЗС) и когнитивно-поведенческая терапия, направленная на объяснение причин заболевания и убеждение пациента в отсутствии органических заболеваний [20] [21] .

Междисциплинарный подход

Головокружение — это многофакторное заболевание, поэтому для диагностики, лечения и профилактики часто требуется междисциплинарный подход, например:

- При патологии внутреннего уха лечением и профилактикой занимается врач-оториноларинголог.

- При подозрении на несистемное головокружение требуется исключить патологии внутренних органов, в частности кардиологических, эндокринологических и системных заболеваний.

- При обнаружении объёмных образований, являющихся причиной возникновения головокружения, решение вопроса о хирургическом вмешательстве лежит на нейрохирургической помощи.

Прогноз. Профилактика

Прогноз заболеваний, связанных с возникновением головокружения, может быть различным. Он зависит от причины заболевания, своевременной диагностики и лечения.

Однократные приступы системного головокружения, связанные с периферическими вестибулопатиями (ДППГ, вестибулярный нейронит), чаще всего заканчиваются благоприятно и в дальнейшем могут не иметь рецидивов (особенно вестибулярный нейронит). При рецидивирующем течении (чаще ДППГ), неверной диагностике и появлении страхов пациентов об опасности перенесённого заболевания могут развиваться тревожные расстройства, снижающие качество жизни больных.

Течение болезни Меньера прогрессивное, и вероятность развития на последней стадии снижения слуха высока, поэтому верное купирование приступов и профилактика новых помогают достичь ремиссии заболевания.

Прогноз цереброваскулярных патологий зависит от локализации и выраженности поражений. Риск инвалидизации высокий, поэтому ранняя реабилитация и вторичная профилактика снижают тяжесть произошедшего эпизода и уменьшают вероятность повторных.

Все варианты несистемного головокружения, их течение и развитие осложнений зависят от выявления причины и коррекции состояний, которые их вызвали [2] [3] [11] .

Основой профилактики головокружений является своевременная диагностика и контроль провоцирующих факторов. В случае периферических головокружений главное снизить вероятность рецидивов (ДППГ, болезни Меньера) и провести вестибулярную реабилитацию.

Профилактикой центрального головокружения могут являться контроль сердечно-сосудистых факторов риска (артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, избыточная масса тела) и диагностика заболеваний на ранних стадиях развития (рассеянный склероз, объёмные новообразования).

Профилактика несистемных головокружений в большинстве требует своевременного выявления сопутствующих заболеваний (ортостатической гипотензии, полинейропатии, нейродегенеративных болезней) и верной тактики их лечения смежными специалистами (кардиологами, эндокринологами, психиатрами и др.).

Отдельно стоит выделить профилактику ПППГ. Верная постановка диагноза первичного головокружения, снижение уровня тревожности у пациентов по поводу их первоначального диагноза, разъяснение доброкачественности большинства заболеваний, связанных с головокружениями, снижает вероятность развития психогенного головокружения.

Источник