- Первая помощь при гиповолемическом шоке

- Первая помощь при гиповолемическом шоке

- Причины шока

- Cимптомы

- Что можете сделать Вы. Первая помощь при шоке

- Профилактические меры

- Гиповолемический шок

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

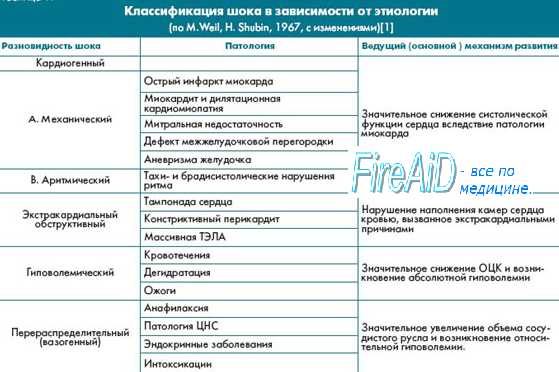

- Классификация

- Симптомы гиповолемического шока

- Диагностика

- Лечение гиповолемического шока

Первая помощь при гиповолемическом шоке

Напомним основные патофизиологические механизмы шока:

1. Абсолютный или относительный дефицит ОЦК.

2. Расстройство насосной функции сердца.

3. Симпатоадреналовая реакция.

4. Гипоксия клеток в сочетании с ацидозом.

В аспекте этих положений, лечение шоковых состояний должно включать оказание помощи по жизненным показаниям и целенаправленное воздействие на основные патогенетические звенья:

• немедленная остановка кровотечения, при необходимости адекватное обезболивание;

• катетеризация подключичной вены и адекватная инфузионная терапия;

• купирование признаков острой дыхательной недостаточности;

• постоянная подача кислорода во вдыхаемой смеси в количестве 35-45% ( 3-5 л/мин.);

• купирование признаков острой сердечной недостаточности;

• катетеризация мочевого пузыря.

I. Абсолютный или относительный дефицит ОЦК устраняется мощной инфузионной терапией, направленной на устранение гипо-волемии, под контролем ЦВД и почасового диуреза. Это достигается комбинацией трех методов: трансфузией крови, плазмозамените-лей и декстранов. Объемы инфузионных средств и их взаимосочетание во многом зависят от этапа оказания медицинской помощи и глубины шокового состояния (см. табл. 19). Восполнение ОЦК приводит к увеличению венозного обратного кровотока к правому сердцу, с последующим увеличением давления наполнения (ДН), АД, увеличением МОС, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на снабжении клеток кислородом. Кровь следует переливать при гематокрите 30% и менее. Всегда нужно помнить, что при шоковых состояниях возможна рефлекторная остановка сердца — «синдром пустого сердца», поэтому с первых этапов лечения необходимо наладить струйное переливание жидкостей. Можно использовать физиологический раствор, 5% р-р глюкозы. Хотя известно, что данные растворы держатся в сосудистом русле не более 3 часов, на первоначальном этапе лечения они прекрасно восполняют объем циркулирующей крови, что и требуется сделать для предупреждения возникновения вышеуказанного синдрома. Кроме этого, используют стероидные препараты и средства, улучшающие реологические свойства крови (трентал, гепарин, курантил).

Параллельно проводимому лечению производится регистрация исходных параметров: измерение ЦВД, АД, ЧСС, определение ге-матокрита, газов крови, электролитов, общего анализа крови и т. д.

2. Расстройства насосной функции сердца устраняются назначением сердечных гликозидов, гормонов, метаболитов (рибоксин, цитохром С), антигипоксантов (ГОМК).

3. Симпатоадреналовая реакция купируется адекватным обезболиванием, инфузионной терапией, стабилизаторами клеточных мембран, целенаправленным улучшением реологических свойств крови и т. д.

4. Гипоксия ликвидируется дачей кислорода в объеме не менее 30—40% (3—5 л/мин.) во вдыхаемом воздухе, ацидоз устраняется по правилам, изложенным в теме КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ; неизбежные сопутствующие нарушения водно-электролитного баланса корригируются методами, приведенными в теме ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН.

Если, несмотря на адекватную инфузионную терапию (за 40— 60 мин., под контролем ЦВД, перелито 1,0—1,5 л), отсутствует подъем артериального давления, можно думать об острой сосудистой недостаточности и в комплекс лечебных мероприятий следует включать назначение биологических аминов (адреналина, норадрена-лина, допмина и других препаратов). Препаратом выбора является допмин (Dopamin; методика его использования изложена ниже).

После ликвидации геморрагического шока и устранения непосредственной угрозы для жизни больного начинается этап лечения, направленный на коррекцию нарушений отдельных звеньев гемостаза. Задачи этого этапа определяют преимущественно в зависимости от данных лабораторной диагностики: корригируют избыточную гемодилюцию, КЩС, систему гемостаза и т. д.

Источник

Первая помощь при гиповолемическом шоке

Автор: врач, научный директор АО «Видаль Рус», Жучкова Т. В., t.zhutchkova@vidal.ru

Общие сведения

Шок – это тяжелое состояние, когда сердечно-сосудистая система не справляется с кровоснабжением организма, обычно это связано с низким кровяным давлением и повреждением клеток или тканей.

Причины шока

Шок может быть вызван состоянием организма, когда опасно снижается кровообращение, например, при сердечно-сосудистых заболеваниях (инфаркт или сердечная недостаточность), при большой потере крови (сильное кровотечение), при обезвоживании, при выраженных аллергических реакциях или заражении крови (сепсисе). Классификация шока включает: кардиогенный шок (связан с сердечно-сосудистыми проблемами), гиповолемический шок (вызван низким объемом крови), анафилактический шок (вызван аллергическими реакциями), септический шок (вызван инфекциями), нейрогенный шок (нарушения со стороны нервной системы).

Шок является жизненно-опасным состоянием и требует немедленного медицинского лечения, не исключена и неотложная помощь. Состояние больного при шоке может быстро ухудшаться, будьте готовы к первичным реанимационным действиям.

Cимптомы

Симптомы шока могут включать чувство страха или возбуждения, синюшные губы и ногти, боль в груди, дезориентацию, холодную влажную кожу, сокращение или прекращение мочеиспускания, головокружение, обморочное состояние, низкое артериальное давление, бледность, избыточное потоотделение, учащенный пульс, поверхностное дыхание, беспамятство, слабость.

Что можете сделать Вы. Первая помощь при шоке

Проверьте дыхательные пути пострадавшего, в случае необходимости следует провести искусственное дыхание.

Если больной в сознании и у него нет травм головы, конечностей, спины, уложите его на спину, при этом ноги должны быть подняты на 30 см; не поднимайте голову. Если же больной получил травму, при которой поднятые ноги вызывают чувство боли, то не надо их приподнимать. Если больной получил сильное повреждение позвоночника – оставьте его в том положении, в котором нашли, не переворачивая, и окажите первую помощь, обработав раны и порезы (если они есть).

Человек должен оставаться в тепле, ослабьте тесную одежду, не давайте больному ни есть, ни пить. Если у больного рвота или слюнотечение, поверните ему голову на бок для обеспечения оттока рвотной массы (только если нет подозрения на спинномозговую травму). Если все-таки есть подозрение на повреждение позвоночника и у больного рвота, необходимо его переворачивать, фиксируя шею и спину.

Вызовите скорую помощь и продолжайте наблюдать за основными показателями жизнедеятельности (температура, пульс, частота дыхания, артериальное давление), пока помощь не подоспеет.

Профилактические меры

Предупредить состояние шока легче, чем его лечить. Быстрое и своевременное лечение первопричины снизит риск развития тяжелой формы шока. Скорая первая помощь поможет проконтролировать состояние шока.

Источник

Гиповолемический шок

Гиповолемический шок – это патологическое состояние, обусловленное быстрым уменьшением объема циркулирующей крови. Проявляется снижением артериального давления, тахикардией, жаждой, тошнотой, головокружениями, предобморочными состояниями, потерей сознания и бледностью кожи. При потере большого объема жидкости расстройства усугубляются, следствием гиповолемического шока становятся необратимые повреждения внутренних органов и смерть. Диагноз выставляется на основании клинических признаков, результатов анализов и данных инструментальных исследований. Лечение – неотложная коррекция нарушений (внутривенные инфузии, глюкокортикоиды) и устранение причины развития гиповолемического шока.

МКБ-10

Общие сведения

Гиповолемический шок (от лат. hypo – ниже, volume – объем) – состояние, возникающее вследствие быстрого уменьшения объема циркулирующей крови. Сопровождается изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы и острыми нарушениями обмена: снижением ударного объема и наполнения желудочков сердца, ухудшением тканевой перфузии, гипоксией тканей и метаболическим ацидозом. Является компенсаторным механизмом, призванным обеспечить нормальное кровоснабжение внутренних органов в условиях недостаточного объема крови. При потере большого объема крови компенсация оказывается неэффективной, гиповолемический шок начинает играть разрушительную роль, патологические изменения усугубляются и приводят к смерти больного.

Лечением гиповолемического шока занимаются реаниматологи. Лечение основной патологии, являющейся причиной развития этого патологического состояния, могут осуществлять травматологи-ортопеды, хирурги, гастроэнтерологи, инфекционисты и врачи других специальностей.

Причины

Существует четыре основных причины развития гиповолемического шока: безвозвратная потеря крови при кровотечениях; безвозвратная потеря плазмы и плазмоподобной жидкости при травмах и патологических состояниях; депонирование (скопление) большого количества крови в капиллярах; потеря большого количества изотонической жидкости при рвоте и диарее. Причиной безвозвратной потери крови может стать наружное или внутреннее кровотечение в результате травмы или оперативного вмешательства, желудочно-кишечное кровотечение, а также секвестрация крови в поврежденных мягких тканях или в области перелома.

Потеря большого количества плазмы характерна для обширных ожогов. Причиной потери плазмоподобной жидкости становится ее скопление в просвете кишечника и брюшной полости при перитоните, панкреатите и кишечной непроходимости. Депонирование большого количества крови в капиллярах наблюдается при травмах (травматический шок) и некоторых инфекционных заболеваниях. Массивная потеря изотонической жидкости в результате рвоты и/или диареи возникает при острых кишечных инфекциях: холере, гастроэнтеритах различной этиологии, стафилококковой интоксикации, гастроинтестинальных формах сальмонеллеза и т. д.

Патогенез

Кровь в организме человека находится в двух функциональных «состояниях». Первое – циркулирующая кровь (80-90% от всего объема), доставляющая кислород и питательные вещества к тканям. Второе – своеобразный запас, не участвующий в общем кровотоке. Эта часть крови находится в костях, печени и селезенке. Ее функция – поддержание необходимого объема крови в экстремальных ситуациях, связанных с внезапной потерей значительной части ОЦК. При уменьшении объема крови происходит раздражение барорецепторов, и депонированная кровь «выбрасывается» в общий кровоток. Если этого оказывается недостаточно, срабатывает механизм, призванный защитить и сохранить головной мозг, сердце и легкие. Периферические сосуды (сосуды, снабжающие кровью конечности и «менее важные» органы) сужаются, и кровь продолжает активно циркулировать только в жизненно важных органах.

Если недостаток кровообращения не удается скомпенсировать, централизация еще больше усиливается, спазм периферических сосудов нарастает. В последующем из-за истощения этого механизма спазм сменяется параличом сосудистой стенки и резкой дилатацией (расширением) сосудов. В результате значительная часть циркулирующей крови перемещается в периферические отделы, что ведет к усугублению недостаточности кровоснабжения жизненно важных органов. Эти процессы сопровождаются грубыми нарушениями всех видов тканевого обмена.

Выделяют три фазы развития гиповолемического шока: дефицит объема циркулирующей крови, стимуляция симпатоадреналовой системы и собственно шок.

- 1 фаза – дефицит ОЦК. Из-за дефицита объема крови уменьшается венозный приток к сердцу, снижается центральное венозное давление и ударный объем сердца. Жидкость, ранее находившаяся в тканях, компенсаторно перемещается в капилляры.

- 2 фаза – стимуляция симпатоадреналовой системы. Раздражение барорецепторов стимулирует резкое повышение секреции катехоламинов. Содержание адреналина в крови увеличивается в сотни раз, норадреналина – в десятки раз. Благодаря стимуляции бета-адренергических рецепторов увеличивается тонус сосудов, сократительная способность миокарда и частота сердечных сокращений. Селезенка, вены в скелетных мышцах, коже и почках сокращаются. Таким образом, организму удается поддержать артериальное и центральное венозное давление, обеспечить кровообращение в сердце и мозге за счет ухудшения кровоснабжения кожи, почек, мышечной системы и органов, иннервируемых блуждающим нервом (кишечника, поджелудочной железы, печени). В течение короткого промежутка времени этот механизм эффективен, при быстром восстановлении ОЦК следует выздоровление. Если же дефицит объема крови сохраняется, в дальнейшем на первый план выходят последствия продолжительной ишемии органов и тканей. Спазм периферических сосудов сменяется параличом, большой объем жидкости из сосудов переходит в ткани, что влечет за собой резкое снижение ОЦК в условиях начального дефицита количества крови.

- 3 фаза – собственно гиповолемический шок. Дефицит ОЦК прогрессирует, венозный возврат и наполнение сердца уменьшаются, АД снижается. Все органы, включая жизненно важные, не получают необходимого количества кислорода и питательных веществ, возникает полиорганная недостаточность.

Ишемия органов и тканей при гиповолемическом шоке развивается в определенной последовательности. Сначала страдает кожа, затем – скелетные мышцы и почки, потом – органы брюшной полости, а на заключительном этапе – легкие, сердце и мозг.

Классификация

Для оценки состояния больного и определения степени гиповолемического шока в травматологии и ортопедии широко используется классификация американской коллегии хирургов.

- Потеря не более 15% ОЦК – если больной находится в горизонтальном положении, симптомы кровопотери отсутствуют. Единственным признаком начинающегося гиповолемического шока может быть увеличение ЧСС более, чем на 20 в мин. при переходе пациента в вертикальное положение.

- Потеря 20-25% ОЦК – незначительное снижение АД и учащение пульса. При этом систолическое давление не ниже 100 мм рт. ст., пульс не более 100-110 уд/мин. В лежачем положении АД может соответствовать норме.

- Потеря 30-40% ОЦК – снижение АД ниже 100 мм рт. ст. в положении лежа, пульс более 100 уд/мин, бледность и похолодание кожных покровов, олигурия.

- Потеря более 40% ОЦК – кожные покровы холодные, бледные, отмечается мраморность кожи. АД снижено, пульс на периферических артериях отсутствует. Сознание нарушено, возможна кома.

Симптомы гиповолемического шока

Клиническая картина шокового состояния зависит от объема и скорости кровопотери и компенсаторных возможностей организма, которые определяются рядом факторов, в том числе возрастом пациента, его конституцией, а также наличием тяжелой соматической патологии, в особенности заболеваний легких и сердца. Основными признаками гиповолемического шока являются прогрессирующие учащение пульса (тахикардия), снижение АД (артериальная гипотония), бледность кожи, тошнота, головокружения и нарушения сознания.

Диагностика

Диагноз и степень гиповолемического шока определяются на основании клинических признаков. Объем и перечень дополнительных исследований зависит от основной патологии. В обязательном порядке берутся анализы мочи и крови, определяется группа крови. При подозрении на переломы выполняется рентгенография соответствующих сегментов, при подозрении на повреждение органов брюшной полости назначается лапароскопия и т. д. До выхода из шокового состояния проводятся только жизненно важные исследования, позволяющие выявить и устранить причину гиповолемического шока, поскольку перекладывания, манипуляции и пр. могут негативно повлиять на состояние пациента.

Лечение гиповолемического шока

Основная задача на начальном этапе терапии – обеспечить достаточное кровоснабжение жизненно важных органов, устранить дыхательную и циркуляторную гипоксию. Выполняют катетеризацию центральной вены (при значительном уменьшении ОЦК проводят катетеризацию двух или трех вен). Пациенту с гиповолемическим шоком вводят декстрозу, кристаллоидные и полиионные растворы. Скорость введения должна обеспечить максимально быструю стабилизацию АД и его поддержание на уровне не ниже 70 мм рт. ст. При отсутствии эффекта от перечисленных препаратов проводят инфузию декстрана, желатина, гидроксиэтилкрахмала и других синтетических плазмозаменителей.

Если гемодинамические показатели не стабилизируются, производят внутривенное введение симпатомиметиков (норэпинефрина, фенилэфрина, допамина). Одновременно выполняют ингаляции воздушно-кислородной смесью. По показаниям проводят ИВЛ. После определения причины снижения ОЦК выполняют хирургический гемостаз и другие мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего уменьшения объема крови. Корректируют гемическую гипоксию, производя инфузии компонентов крови и натуральных коллоидных растворов (протеина, альбумина).

Источник