- Все о геморрагическом инсульте

- Этиология и патогенез

- Классификация

- Признаки заболевания

- Неотложная помощь

- Диагностика

- Хирургическое лечение

- Консервативное лечение

- Уход за больным

- После болезни

- Геморрагический инсульт: симптомы, диагностика, лечение и операции

- Факты статистики из достоверных источников

- Провокаторы геморрагического инсульта

- Клинические проявления ГИ

- Типичная локализация кровоизлияний

- Принципы диагностики заболевания

- Медицинская помощь в стационаре

- Операция при гемморагическом инсульте

Все о геморрагическом инсульте

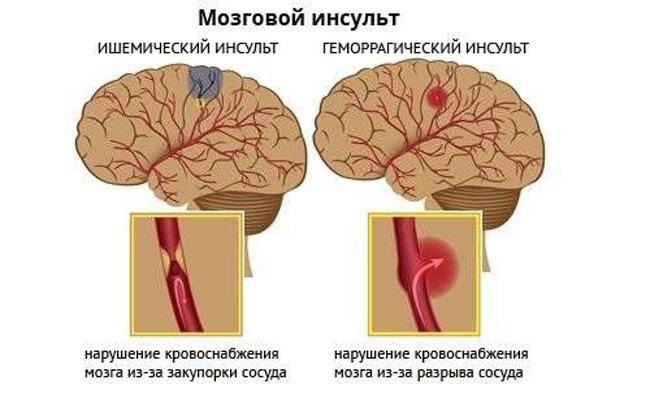

Острые нарушения мозгового кровообращения, к которым относятся ишемический и геморрагический инсульт – одна из основных причин смертности и инвалидизации. Согласно статистическим данным, в первые дни после инсульта умирает четверть пациентов, а около 40% больных умирают в течение первого месяца. Большинство людей после инсульта остаются инвалидами.

Этиология и патогенез

Обычно геморрагический инсульт развивается днем, внезапно. Чаще всего геморрагический инсульт возникает у людей в возрасте от 35 до 60 лет. Но иногда такого рода инсульт развивается и у молодых людей, употребляющих наркотики (амфетамин и кокаин). Обычно же инсульт возникает из-за гипертонической болезни и атеросклероза, а также из-за аневризмы сосудов головного мозга. Намного реже причинами развития геморрагического инсульта становятся нарушения свертываемости крови, которые наблюдаются, например, при гемофилии.

На фоне высокого артериального давления сосуд разрывается, так как его стенка истончена неравномерно. Под воздействием высокого давления кровь раздвигает мозговые ткани и заполняет образовавшееся пространство, в результате чего образовывается внутримозговая гематома. Таковы причины возникновения геморрагического инсульта, который нередко заканчивается летальным исходом.

Классификация

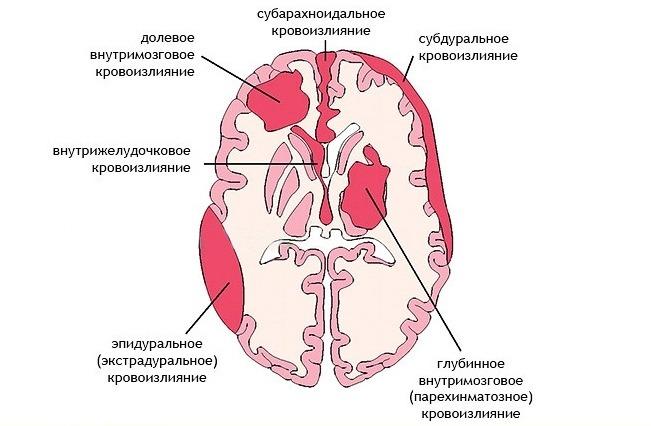

Кровоизлияния, которые наблюдаются при такой патологии как геморрагический инсульт, в зависимости от их локализации, подразделяют на несколько видов:

- вентрикулярные;

- субарахноидальные;

- внутримозговые (паренхиматозные);

- смешанные (например, паренхиматозно-вентрикулярные).

Симптоматика геморрагического инсульта может меняться в зависимости от того, где именно локализуется кровоизлияние.

Признаки заболевания

Симптомы геморрагического инсульта подразделяются на две группы: общемозговые и очаговые. Очаговая симптоматика зависит от того, где находился сосуд, разрыв которого привел к развитию геморрагического инсульта, и какая часть мозга была в результате повреждена. Общемозговые признаки инсульта связаны с тем, что в мозге происходит нарушение гемодинамики. К общемозговым симптомам относят:

- головные боли;

- нарушение сознания;

- рвоту и тошноту;

- головокружение.

Обычно геморрагический инсульт возникает внезапно при физических нагрузках, стрессе или же переутомлении.

Если взглянуть на глаза пациента, то можно заметить, что зрачок с пораженной стороны расширен. Иногда при геморрагическом инсульте также наблюдается расхождение и «плавающие» движения глаз. На стороне, которая является противоположной очагу поражения мозга, появляется опущение уголка рта, атония верхнего века, а щека начинает «парусить» во время дыхания. Очень часто геморрагический инсульт вызывает такое состояние как гемиплегия (паралич половины тела), которая проявляется снижением кожных и сухожильных рефлексов, гипотонией мышц (если поднять руку пациента, то она упадет словно плеть), ротированной кнаружи стопой. Также у пациента может быть недержание кала и мочи. Иногда признаки развития геморрагического инсульта включают в себя эпилептиморфные судороги.

Кома является основным показателем тяжести состояния больного. По наблюдениям врачей, кома может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Считается, что чем дольше длится кома, тем более неблагоприятным будет прогноз.

Если у больного ограниченная латеральная полушарная гематома, то состояние его стабилизируется и улучшается. Вначале сознание становится ясным, потом вегетативные расстройства уменьшаются, очаговые симптомы начинают постепенно исчезать, а признаки вторичного стволового синдрома и вовсе исчезают. Спустя три недели после геморрагического инсульта начинает сформировываться поздняя гемиплегическая гипертония спастического типа, причем с характерной позой Вернике-Манна.

Субарахноидальное кровоизлияние чаще всего развивается из-за разрыва аневризмы сосуда головного мозга. Внезапно у пациента появляется сильнейшая головная боль, которая вначале может локализоваться в области затылка или лба, но затем распространяется на всю голову. Иногда боль появляется между лопатками и в шее. Вслед за головной болью появляются и другие симптомы геморрагического инсульта:

- тошнота и рвота;

- психомоторное возбуждение;

- потливость;

- тахикардия;

- кратковременное или длительное угнетение сознания;

В первые три недели после того, как произошел геморрагический инсульт состояние больного наиболее тяжелое, так как у него прогрессирует отек мозга, из-за чего нарастает общемозговая и дислокационная симптоматика. Если у больного есть сопутствующие хронические патологии, которые могут обостриться на фоне инсульта, то он может умереть. Спустя четыре недели после инсульта у больного начинается регресс общемозговых симптомов.

Неотложная помощь

При геморрагическом инсульте жизнь человека очень часто зависит от того, насколько быстро ему будет оказана помощь. Если у больного возникло нарушение кровообращения головного мозга, то в первую очередь необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь. Пострадавшего надо уложить, немного приподняв головной конец. Голову надо повернуть набок, чтобы пациент не захлебнулся собственными рвотными массами. Если во рту у него имеются зубные протезы, их следует вынуть. Если у пострадавшего лицо приобрело багрово-синюшный оттенок, то к его голове нужно приложить холод. В том случае, если у больного развилась кома, и остановилось дыхание, надо делать ему искусственное дыхание до приезда скорой.

При повышенном давлении на фоне инсульта, врачи должны понизить его до цифр, которые немного выше нормы для данного пациента. С этой целью внутримышечно либо внутривенно вводится клофелин. Если же после инсульта больной находится в сознании, ему могут дать под язык 1-2 таблетки каптоприла.

При геморрогическом инсульте пациента транспортируют в неврологическое отделение либо в отделение интенсивной терапии, в зависимости от того, насколько тяжелым является его состояние. Переносят до койки заболевшего на каталке. Если у больного кома, то он нуждается в постоянном наблюдении медиков, ведь его состояние в любой момент может ухудшиться.

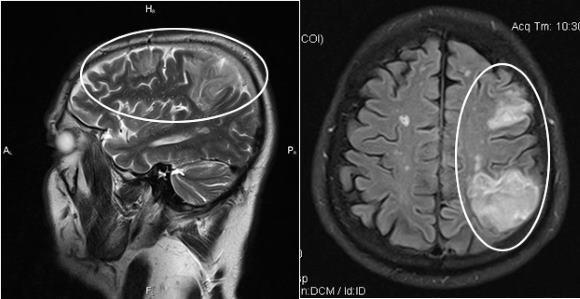

Диагностика

В больнице с целью уточнения диагноза и определения тяжести поражения головного мозга проводится компьютерная томография и МРТ, которые позволяют определить размеры и точную локализацию гематомы. При ангиографии, сделанной после того, как произошел инсульт, может быть обнаружено смещение интрацеребральных сосудов либо наличие бессосудистой зоны, аневризмы сосудов головного мозга.

Также при подозрении на инсульт проводят забор ликвора. В результате в спинномозговой жидкости обнаруживают примесь крови. Во время офтальмоскопии может быть выявлено кровоизлияние в сетчатку глаз, а также могут быть обнаружены симптомы гипертонической ретинопатии. При поступлении в стационар пациента с диагнозом инсульт ему в обязательном порядке исследуют мочу, кровь, делают ему кардиограмму.

Хирургическое лечение

Сейчас разработано уже несколько различных методов по удалению гематомы. Это может быть как открытая операция, так и пункционная. Иногда пациентам, перенесшим инсульт, проводится локальный фибринолиз либо эндоскопическая аспирация кровоизлияния. Какую именно из методик применить, может решить лишь врач, в зависимости от того, насколько обширно повреждение головного мозга.

Консервативное лечение

Лечение геморрагического инсульта может быть и консервативным, оно назначается врачом-неврологом и проводится в условиях стационара. Если у пациента кома, и он не может дышать самостоятельно, то его подключают к ИВЛ. При помощи гипотензивных препаратов постоянно поддерживается давление, которое примерно на 10% выше нормы для данного больного. Если есть нарушения сердечного ритма, то применяются антиаритмические лекарства. Если же пациент, перенесший инсульт, страдает от ИБС, то ему дают нитраты. При необходимости используют и средства, которые улучшают насосную функцию сердечной мышцы (антиоксиданты, сердечные гликозиды).

Проводят нейропротекцию, а также мероприятия, которые помогают уменьшить отек головного мозга. При необходимости проводится и симптоматическая терапия. Например, если больной, перенесший инсульт, страдает от головных болей, ему дают анальгетики. Если же после инсульта наблюдается психомотроное возбуждение, то назначают успокоительное (например, сибазон). Обязательно проводится лечение и сопутствующих заболеваний, ведь они могут обостриться после того, как у человека случился инсульт.

Уход за больным

Если у человека произошел инсульт, то он нуждается в тщательном уходе, ведь последствия болезни могут быть очень серьезными. После поражения головного мозга у пациента может развиться такое опасное осложнение как пневмония. Поэтому кровать его должна быть с приподнятым головным концом, по рекомендации врача можно делать вибрационный массаж. Иногда человеку, перенесшему инсульт, с профилактической целью могут быть назначены антибиотики.

Чтобы предупредить мочевую инфекцию, которая может развиться после того, как произошел инсульт, очень часто проводят катетеризацию мочевого пузыря. Мочевой пузырь при этом регулярно промывают антисептиками, а больному дают обильное питье.

Требуется и профилактика контрактур, которые могут возникнуть после болезни. Для этого, даже если у пациента кома, его руку отводят в плечевом суставе, разгибают в локтевом, лучезапястном и межфаланговых суставах, и фиксируют в таком виде при помощи лангеты или же шины. Ногу же сгибают в колене, подкладывая под нее валик, а стопе придают нейтральное положение. На вторые сутки после поражения мозга начинают делать пассивные движения теми конечностями, которые были парализованы. Чтобы восстановление шло быстрее, уже через неделю назначают массаж, а потом и ЛФК. Если больному уделять достаточное количество времени, то последствия поражения мозга будут не столь печальны.

Очень важно контролировать температуру тела, ведь если она поднимется выше 38 градусов, повреждения мозга будут усугубляться. Поэтому при ее подъеме надо положить пузырь со льдом в паховую и подмышечную область. При необходимости врач может назначить жаропонижающие, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение мозга. Если ничего не предпринять, то последствия могут оказаться очень печальными.

Если у больного кома, то питание его начинают вводить парентерально на 2 сутки. Если у пациента и на третий день все еще кома, то его питание начинают проводить через зонд. Если же человек находится в сознании, то перед тем, как начать его питание, следует убедиться в том, что у него нет дисфагии. Питание должно быть легкоусвояемым, с достаточным количеством клетчатки.

После болезни

Обычно прогноз неблагоприятный, так как поражения мозга нередко приводят к смерти. Вызвано это тем, что отек мозга постепенно прогрессирует. Порой смерть наступает из-за очередного кровоизлияния уже в другом участке мозга. Даже если больной выживает, то последствия геморрагического инсульта приводят его к инвалидности, так как восстановление полного здоровья практически невозможно.

Реабилитация отнимает у пациента и его родственников немало времени и сил. Но иногда восстановление здоровья все-таки возможно, хотя и частичное. Реабилитация проводится с участием врачей, инструкторов ЛФК и медсестер. На быстрое восстановление надеяться не стоит, ведь реабилитация может занять месяцы, а порой и годы. Проводится реабилитация обычно в специализированных отделениях больниц, а также в санаториях, где за тем, как проходит восстановление больного следят опытные медики.Источник

Геморрагический инсульт: симптомы, диагностика, лечение и операции

Геморрагический инсульт (ГИ) – клинический синдром, при котором происходит резкое развитие очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики по причине спонтанного кровоизлияния в вещество головного мозга или в подоболочечные участки. Патологический процесс запускают факторы нетравматического генеза. Этот вид кровоизлияния имеет самую высокую инвалидизирующую способность и сопряжен наивысшими рисками раннего смертельного исхода.

Факты статистики из достоверных источников

В общей структуре всех типов инсультов геморрагический занимает 10%-15%. Частота его распространения среди мирового населения составляет порядка 20 случаев на 100 тыс. человек. Специалисты, базируясь на ежегодную динамику, оповещают, что примерно через 50 лет все эти показатели увеличатся в два раза. Конкретно в Российской Федерации ежегодно диагностируют около 43000-44000 случаев ГИ. Что примечательно, приблизительно в 1,5 раза он чаще возникает у мужчин, однако летальность от его последствий преобладает у женщин.

Согласно клиническим наблюдениям, при данном диагнозе смерть наступает у 75% людей, которые находятся на ИВЛ, и у 25% людей, не нуждающихся в ней. Проведенные консолидированные исследования показали, что в среднем 30%-50% больных погибает в течение 1-го месяца с момента приступа геморрагии, причем 1/2 из них умирает уже в течение первых 2-х суток. Инвалидизация (из-за паралича лица и конечностей, афазии, слепоты, пр.) среди выживших пациентов достигает 75%, из них 10% остаются прикованными к постели. И лишь 25% больных спустя 6 месяцев независимы в повседневной жизни.

Патология представляет огромную социальную проблему, поскольку эпидемиологический пик приходится на трудоспособные годы – 40-60 лет. Геморрагические инсульты существенно «помолодели», сегодня они достаточно распространены даже среди молодежной группы людей (20-30 лет). Однозначно в категорию риска входят люди, страдающие артериальной гипертонией, так как в большинстве случаев подобного рода кровоизлияния случаются именно на почве хронически повышенного АД.

Первоочередной фактор, который влияет на прогноз исхода, – оперативность оказания адекватной медицинской помощи больному.

Провокаторы геморрагического инсульта

Пусковым механизмом появления ГИ могут послужить достаточно разнообразные факторы, оказывающие негативное воздействие на внутричерепную гемодинамику и состояние церебральных сосудов:

- стойкая артериальная гипертония (в 50% случаев);

- церебральная амилоидная ангиопатия (12%);

- оральный прием лекарств из спектра антикоагулянтов (10%);

- внутричерепные новообразования (8%);

- другие причины – артериовенозные и кавернозные мальформации, тромбозы синусов головного мозга, аневризмы, васкулиты интракраниальных сосудов и пр. (20%).

Многие из пациентов с геморрагическим ударом в анамнезе имеют сахарный диабет. Доказанный факт, что диабетики, как и гипертоники, входят в группу риска. При сахарном диабете с долгим сроком течения сосуды, включая церебральные, разрушаются из-за модификации химии крови с преобладанием глюкозы. Если на фоне повышенного сахара в крови есть склонность к постоянным повышениям АД, вероятность геморрагического инсульта возрастает в 2,5 раза.

Патогенетически геморрагический эффект может развиться вследствие разрыва сосуда (преобладающий механизм) или просачивания элементов крови в окружающие ткани мозга сквозь стенки капилляров из-за нарушенного их тонуса и проницаемости. Во втором варианте разрыва нет и как такового обильного кровоизлияния тоже. Просто мелкий сосуд пропускает кровь точечно. Но и мелкоточечные геморрагии, сливаясь, способны превратиться в весьма обширные очаги, с не меньшими роковыми последствиями, чем после разрыва артерии или вены.

Клинические проявления ГИ

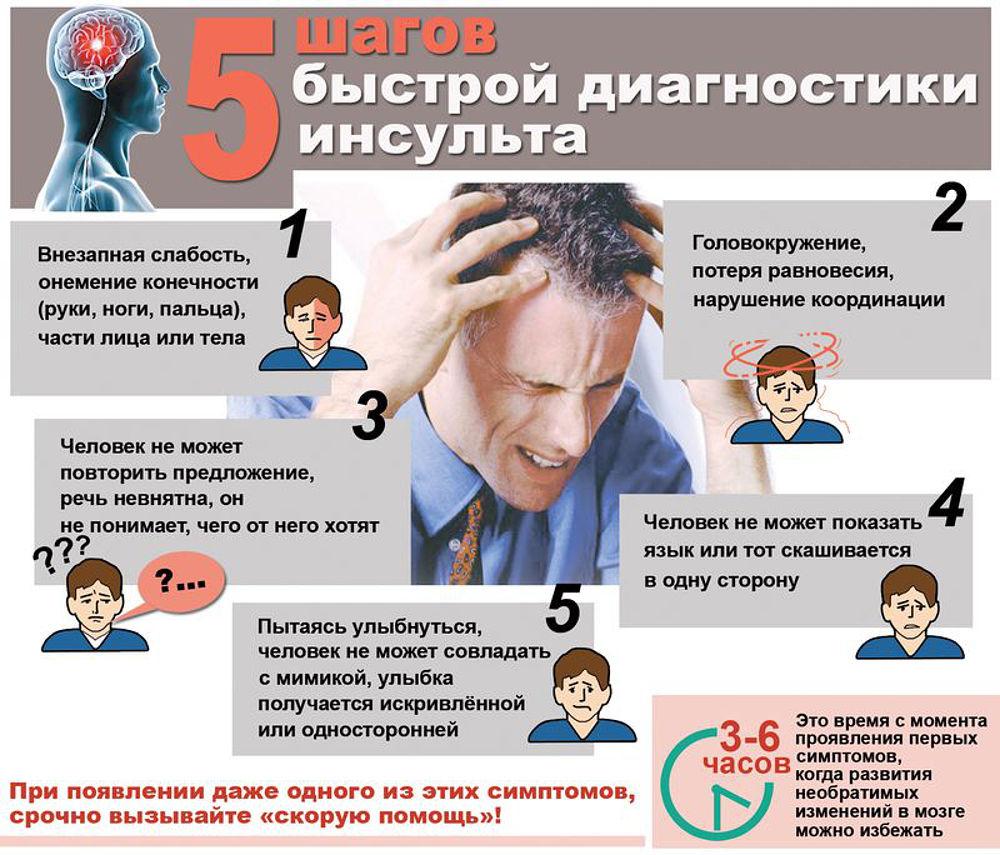

Незадолго до приступа могут предшествовать предынсультные клинические симптомы-предвестники (не всегда), по которым можно заподозрить надвигающуюся опасность:

- покалывания, онемение одной лицевой половины;

- онемение пальцев рук или ног;

- внезапная слабость, головокружение, шум в голове;

- резкая болезненность в глазах, мушки, двоение, видение в красном цвете;

- внезапное пошатывание при ходьбе;

- беспричинная тахикардия;

- приступы гипергидроза;

- повышение артериального давления;

- необоснованное появление тошноты;

- заторможенность в общении и восприятии чужой речи;

- прилив крови к лицу, гипертермия.

Для мозгового удара с кровоизлиянием все же характерен мгновенный острый дебют без предвестников, который случается в процессе или почти сразу же после активной деятельности, стрессовой ситуации, волнения. О геморрагическом инсульте свидетельствуют классические симптомы, которые развиваются внезапно, они ярко выражены и бурно прогрессируют:

- резкая и сильная головная боль;

- неукротимая рвота;

- длительное угнетение сознания, кома;

- кровяное давление выше 220 мм.рт.ст.

Распространенными признаками состоявшегося шока также являются шумное дыхание, эпилептические припадки, отсутствие реакции зрачков на свет, спастический миоз. В зависимости от расположения очага может присутствовать поворот головы и обращение глазных яблок в направлении пораженного полушария или контрлатерально. Обнаружив признаки ГИ у пострадавшего, рядом находящийся человек обязан немедленно вызвать скорую помощь!

Остро развившаяся геморрагия приводит к тому, что кровь свободно поступает в определенные структуры мозга, пропитывая их и образуя полость с гематомой. Излитие крови длится несколько минут или часов, пока не образуется тромб. За небольшой отрезок времени гематома быстро увеличивается, оказывая на затронутые зоны механическое воздействие. Она растягивает, давит и смещает нервную ткань, вызывает ее отек и гибель, что ведет к интенсивному нарастанию неврологического дефицита (угнетению дыхания, выпадению чувствительности одной половины тела, речевым нарушениям, утрате зрения, парезу глотательных мышц и пр.).

По размерам кровяное скопление может быть небольшим (до 30 мл), средним (от 30 до 60 мл) и большим (более 60 мл). Объемы излившейся жидкости могут достигать и критических масштабов, вплоть до 100 мл. Клинические наблюдения показывают, что при внутричерепных кровоизлияниях, превышающих 60 мл, патология оканчивается смертью у 85% больных в течение 30 суток.

Типичная локализация кровоизлияний

Наиболее часто, а это порядка в 55% случаев, геморрагии происходят в путаментальной зоне. Путаментальное кровотечение образуется вследствие разрыва дегенерированных лентикулостриарных артерий, из-за чего кровь попадает в скорлупу мозга. Виновником патогенеза с такой локализацией обычно становится длительно существующая гипертония. В ряде случаев кровотечения путамента прорываются в желудочковую систему, что чревато тампонадой ЖС и острым окклюзионно-гидроцефальным кризом.

Следующей по распространенности локализацией является субкортикальная область (подкорковая). Субкортикальные ГИ наблюдаются в 17%-18% случаев. Как правило, ведущими источниками такого кровоизлияния являются разорвавшиеся АВМ и аневризмы на фоне повышенного давления. Подкорковые зоны, вовлеченные в геморрагический процесс, – лобная, теменная, затылочная или височная доля.

Третье по встречаемости место, где в 14%-15% случаев определяют геморрагию мозга, – это зрительный бугор, или таламус. Таламические геморрагии наступают по причине выхода крови из кровеносного сосуда вертебробазиллярного бассейна. Патогенез может быть связан с любым этиологическим фактором, однако, как всегда, достоверно чаще отмечена причастность гипертензивного синдрома.

На четвертом месте (7%) по частоте развития встречаются мостовые ГИ. Они концентрируются в задней части ствола мозга, то есть в варолиевом мосту. Через мост осуществляется связь коры с мозжечком, спинным мозгом и другими главнейшими элементами ЦНС. Этот отдел включает центры контроля над дыханием и сердцебиением. Поэтому мост – самая опасная локализация кровоизлияния, практически несопоставимая с жизнью.

Принципы диагностики заболевания

Золотым стандартом в установлении диагноза является метод компьютерной томографии (КТ). В раннем периоде после приступа (1-3 сутки) этот способ нейровизуализации наиболее информативен, чем МРТ. Свежий геморрагический материал, включающий 98% гемоглобина, на КТ отображается высокоплотным, хорошо очерченным, ярко-светлым включением на фоне более темной мозговой ткани. На основании компьютерной томограммы определяются зона эпицентра, объемы и форма образования, уровень поражения внутренней капсулы, степень дислокации мозговых структур, состояние ликворной системы.

С началом подострой фазы (через 3 суток) красные клетки гематомы по периферии разрушаются, в центре железосодержащий белок окисляется, очаг становится ниже по плотности. Поэтому наряду с КТ в сроки от 3 дней и позже обязательным является проведение МРТ. В подострой и хронической форме МР-сигнал, в отличие от КТ, лучше визуализирует гематому с производными окисления гемоглобина (метгемоглобином), переходящую в изоденсивную стадию. Ангиографические методы обследования применяются у пациентов с неопределенной причиной развития геморрагического инсульта. Ангиографию в первую очередь проводят лицам молодого возраста с нормальными показателями АД.

Для адекватного ведения пациентов после приступа внутримозгового кровоизлияния обязательно проводятся ЭКГ и рентген органов дыхания, берутся анализы на электролиты, ПТВ и АЧТВ.

Медицинская помощь в стационаре

Все больные на раннем этапе получают интенсивную терапевтическую помощь в нейрореанимационном стационаре. Первоначальные лечебные мероприятия направлены на:

- нормализацию микроциркуляции, гемореологических нарушений;

- купирование мозгового отека, лечение обструктивной гидроцефалии;

- коррекцию кровяного давления, температуры тела;

- функциональную регуляцию сердечно-сосудистой системы;

- поддержание водно-электролитного баланса;

- предупреждение возможных судорог;

- профилактику внечерепных последствий воспалительной и трофической природы (пневмонии, эмболии, отека легких, пиелонефрита, кахексии, ДВС-синдрома, эндокардита, пролежней, мышечной атрофии и др.);

- проведение респираторной поддержки (если больной в ней нуждается);

- устранение внутричерепной гипертензии при ГИ с дислокацией.

Операция при гемморагическом инсульте

Вторым этапом лечебного процесса выступает нейрохирургическое вмешательство. Его целью является удаление жизнеугрожающей гематомы для повышения выживаемости и достижения максимально возможного удовлетворительного функционального исхода. Чем скорее проведут операцию, тем лучших прогнозов можно будет ожидать. Однако ранняя операция, как правило, предполагает выполнение хирургических манипуляций не раньше чем через 7-12 часов после инсульта. В ультра-раннем периоде она может привести к повторным кровотечениям.

В какой срок разумнее приступить к удалению сгустков крови, решается сугубо компетентными нейрохирургами. Отмечено, что к положительному эффекту могут приводить и операции, совершенные даже спустя 2-3 недели (включительно) после состоявшегося ГИ. Так что вопрос, когда прооперировать пациента, полностью берется под ответственность врача. Рассмотрим основополагающие методы операций, широко применяемые при геморрагических инсультах.

- Открытая декомпрессивная краниотомия показана при средних и крупных подкорковых, а также больших путаментальных и мозжечковых кровоизлияниях. К ней обращаются и при выраженном смещении и нарастающем отеке мозгового компонента, ухудшении неврологического статуса больного. Открытая операция выполняется под полной общей анестезией с применением микрохирургической оптики. Извлечение скопившегося сгустка реализуется через классический трепанационный доступ. Далее делается экономная энцефалотомия, затем патологический компонент отсасывается специальным прибором. Плотные скопления удаляются окончатым пинцетом. В конце операционное поле досконально промывается раствором хлорида натрия, выполняется тщательный гемостаз посредством коагуляции и антигеморрагических средств.

- Пункционно-аспирационная процедура рекомендуется при небольших геморрагиях таламического, путаментального, мозжечкового расположения. Способ заключается в создании маленького отверстия в черепной коробке, пункции гематомы с последующим освобождением мозга от ее жидкой массы посредством аспирации. Такая технология может быть реализована одним из двух миниинвазивных приемов: по принципу стереотаксической или нейроэндоскопической аспирации. Иногда их целесообразно сочетать с локальным фибринолизом. Фибринолиз подразумевает установку дренажа после пункции и аспирации в полость гематомы. Через дренаж в течение нескольких дней вводят фибринолитики для активации растворения (разжижжения) кровяного сгустка и выведения лизированных элементов крови.

Функции аппарата ЦНС, к сожалению, после геморрагических инсультов полностью восстановить невозможно. Но в любом случае, в интересах больного будет обращение в клинику, где работают врачи международного уровня по диагностике и хирургическому лечению внутримозговых поражений. Только так можно рассчитывать на организацию адекватного и безопасного хирургического обеспечения. Следовательно, минимизацию осложнений, более продуктивные результаты в восстановлении качества жизни.

Акцентируем, что идеальное исполнение операции в правильные сроки в 2-4 раза повышает процент выживаемости. Грамотный послеоперационный уход сокращает вероятность рецидива. Нельзя не предупредить, что повторный инсульт с кровоизлиянием у 99,99% пациентов приводит к летальному исходу.

В качестве рекомендации считаем важным сказать, что в уровне развития сферы нейрохирургии мозга на территории Европы Чехия показывает хорошие результаты. Чешские медцентры славятся безупречной репутацией и отличными показателями благополучного восстановления даже самых тяжелых пациентов. И это не все: в Чехии минимальные цены на нейрохирургическую помощь и одна из лучших послеоперационная реабилитация. Выбор медучреждения для прохождения оперативного вмешательства, безусловно, остается за пациентом и его родственниками.

Источник