- Первая помощь при экстрасистолии сердца

- Лечение экстрасистолии

- ЭКСТРАСИСТОЛИЯ: этапы лечения

- Насколько опасна желудочковая экстрасистолия? Интервью с заведующим отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Алексеем Владимировичем Тарасовым.

Первая помощь при экстрасистолии сердца

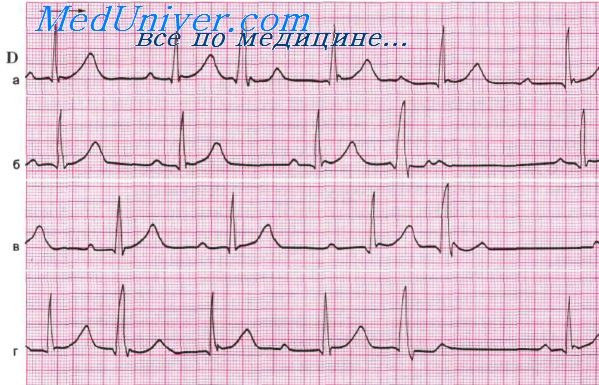

Экстрасистола — внеочередное преждевременное сокращение сердца или его отделов. Экстрасистолия наиболее часто встречающаяся форма нарушения ритма сердца. Этиология экстрасистолии сходна с таковой при пароксизмальных тахикардиях (ПТ фактически является непрерывной серией экстрасистол).

Клиника экстрасистолии. В большинстве случаев больные жалуются на ощущение перебоев в работе сердца, усиленных толчков в грудной клетке, иногда одышку, головокружение. Нередко экстрасистолия может протекать совершенно бессимптомно. Аускультативно определяются преждевременные тоны большей или меньшей звучности по сравнению с основными. При определении пульса отмечаются преждевременные удары, часто с последующими паузами. При гемодинамически неэффективных экстрасистолах пульсовые волны, как правило, не улавливаются, что воспринимается как выпадение очередных сокращений сердца, т.е. может наблюдаться дефицит пульса. При бигеминии с коротким интервалом сцепления, по этой же причине, пульс может быть редким и правильным, а ЧСС на ЭКГ в два раза выше.

Диагностическим критериями экстрасистолии являются:

— изменение ритма сердечной деятельности;

— преждевременное появление сокращений сердца (при аускультации слышно раньше чем ожидается регулярные сокращения сердца;

— общим ЭКГ признаком всех видов экстрасистол является преждевременное появление сокращений сердца.

Далеко не каждая экстрасистолия требует оказания неотложной помощи. Но, поскольку появлением экстрасистол могут манифестировать многие заболевания сердца, в любом впервые возникшем случае необходимо уточнение их причины. Неотложная помощь показана при частой, политопной ЭС, аллоритмиях у больных с тяжелыми поражениями миокарда и пороками, так как есть опасность их трансформации в более тяжелые нарушения ритма. Особенно важным прогностическим фактором при ИБС является желудочковая экстрасистолия. Внезапное ее возникновение может оказаться первым проявлением развития острого инфаркта миокарда. При экстрасистолах 3 и выше градаций по Лауну (полиморфные, парные, пробежки ЖТ) имеется высокий риск внезапной смерти. В особенности высок риск фибрилляции желудочков при ранних желудочковых экстрасистолах типа R на Т.

Лечение экстрасистолии

Седативные средства (реланиум, корвалол, настойка пустырника и т.д.) часто оказываются эффективны при экстрасистолии, особенно наджелудочковой.

Препараты калия, магния (поляризующая смесь, сульфат магния, панангин), восстановление кислотно-щелочного равновесия -важное условие успешного лечения.

Верапамил 40 мг 3-4 раза в день — эффективно подавляет наджелудочковые ЭС, связанные с Са механизмами.

b-блокаторы, при отсутствии противопоказаний, эффективны в большинстве случаев при наджелудочковых и желудочковых ЭС.

При синусово-предсердной экстрасистолии эффективны верапамил, b-блокаторы, кордарон, препараты дигиталиса. При предсердной ЭС назначаются также новокаинамид, дизопирамид (ритмилен), аймалин (гилуритмал), этацизин, аллапинин и другие препараты IA и 1С группы. Эти же препараты эффективны у больных с AV экстрасистолией. При ЭС на фоне синдрома WPW сердечные гликозяды противопоказаны. В случае появления суп-равентрикулярной ЭС на фоне брадикардии может оказаться эффективным применение холинолитиков (беллоид, беллатаминал, платифиллин и др.). Назначаются также препараты не урежающие синусовый ритм — дизопирамид, аймалин, аллапинин, блокаторы с внутренней симпатомиметической активностью (вискен и т.п.).

При относительно нечастых ЖЭ эффективен прием этацизина 50 мг 2-3 раза в день; пероральный прием новокаинамида по 0,5г 3-4 раза в день; дизопирамида (ритмилен) 300-600 мг/сут.; этмозина 200 мг 3 раза. Необходимо еще раз заметить, что в результате исследований последних лет получены совершенно неожиданные данные. Наоборот, b-блокаторы снижают этот риск на 33%, причем независимо от влияния на ЖЭ. Еще больший эффект достигается при применении кордарона. Соталол (III группа), обладает большей, чем у кордарона b-блокирующей активностью, и является перспективным препаратом, но исследование его эффективности пока не завершено.

Больным с инфарктом миокарда с изолированными желудочковыми экстрасистолами, парными экстрасистолами и короткими пробежками желудочковой тахикардии назначение антиаритмических препаратов не показано. Ранее считалось, что пароксизмальные желудочковые нарушения ритма предшествуют развитию фибрилляции желудочков, однако, исследования последних лет опровергают это утверждение. Показано также, что применение препаратов I группы (особенно 1С) для лечения ЖЭ при органических поражениях миокарда, в частности, в постинфарктном периоде, сопровождается менее благоприятным прогнозом по сравнению с плацебо, несмотря на эффективное подавление ими желудочковых экстрасистол.

Антиаритмическая терапия показана этим больным только при нарушениях гемодинамики или перфузии миокарда. В этих случаях рекомендуется — амиодарон в виде болюса 150 мг, затем в/в капельно в дозе 0,5 мг/мин. в течение 6 часов.

Источник

ЭКСТРАСИСТОЛИЯ: этапы лечения

Экстрасистолия (ЭС) является наиболее часто встречающимся видом нарушений ритма и диагностируется у пациентов с самым широким спектром заболеваний, не только кардиологических. Вместе с тем клиническое значение ее у разных больных весьма неодинаково, поэт

Экстрасистолия (ЭС) является наиболее часто встречающимся видом нарушений ритма и диагностируется у пациентов с самым широким спектром заболеваний, не только кардиологических. Вместе с тем клиническое значение ее у разных больных весьма неодинаково, поэтому лечение ЭС требует дифференцированного подхода. В данном сообщении будут изложены основные принципы лечения различных видов ЭС.

Первым этапом, необходимым для выбора адекватного лечения, является точная диагностика ЭС с определением ее происхождения (желудочковая или наджелудочковая). Заподозрить наличие у больного ЭС несложно в том случае, когда она субъективно ощущается. Нередко наиболее неприятной для больного является «безобидная» функциональная ЭС. При желудочковой экстрасистолии (ЖЭС) симптомы бывают более выраженными, видимо, ввиду увеличения длительности паузы (чувство «остановки сердца» и более сильного первого постэкстрасистолического сокращения сердца). Для постановки диагноза ЭС достаточно стандартной ЭКГ в сочетании с холтеровским мониторированием (ХМ). Диагностика наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭС) может затрудняться при наличии на ЭКГ широкого (Ё 0,12 с, за счет аберрантного проведения) комплекса QRS, в большинстве случаев — по типу блокады правой ножки пучка Гиса; «ранней» НЖЭС (наложение зубца Р на предшествующий Т может вызвать ошибку в идентификации зубца Р); блокированной НЖЭС (преждевременный зубец Р, не проведенный на желудочки). Для дифференцировки ЖЭС и НЖЭС с аберрантным проведением следует использовать сравнение формы и интервала сцепления с ранее регистрировавшимися экстрасистолами.

Постоянство интервала сцепления и формы зубца Р (при НЖЭС) либо комплекса QRS (при ЖЭС) является признаком монотопности ЭС. Необходимость в более точной топической диагностике ЭС возникает в случае хирургического лечения, которому предшествует электрофизиологическое исследование (ЭФИ). Индукция с помощью локализованного стимула экстрасистол, полностью идентичных «естественным», подтверждает точность топического диагноза.

ХМ проводится с целью верификации диагноза ЖЭС (особенно при наличии редких экстрасистол, которые не удается зафиксировать на стандартной ЭКГ), определения моно- и полиморфности ЭС и главным образом для определения количества ЭС в течение суток, их распределения по времени суток и связи с различными факторами. Допустимым считается наличие не более 30 ЭС в ч. Может использоваться менее длительный мониторный контроль (например, для оценки эффективности проводимого лечения). ЭС может быть также впервые выявлена при проведении различных нагрузочных ЭКГ-проб. При наличии четкой анамнестической связи возникновения ЭС с нагрузкой эти пробы могут быть проведены специально для верификации диагноза ЭС (чаще желудочковой); в этих случаях должны быть созданы условия для возможного проведения реанимации. Связь ЖЭС с нагрузкой с большой вероятностью указывает на их ишемическую этиологию.

В то же время идиопатическая ЖЭС может подавляться физической нагрузкой.

Вторым этапом — и одним из важнейших — на пути к подбору адекватной терапии при ЭС является определение ее этиологии, знание которой, помимо возможности проведения этиотропной терапии при ряде заболеваний, позволяет определить прогностическое значение ЭС у конкретного больного и выбрать антиаритмический препарат. Поэтому должны быть использованы все возможности для постановки этиологического диагноза, который в терапевтической практике имеет гораздо большее значение, чем определение электрофизиологического механизма ЭС (reentry или триггерная активность).

В первую очередь необходимо выявить те причины ЭС, которые могут быть устранены (возможна эффективная этиотропная терапия), без чего терапия ЭС не будет успешной:

1. Злоупотребление чаем, кофе, алкогольными напитками (включая пиво), интенсивное курение, прием психостимуляторов, наркотиков, метилксантинов, трициклических антидепрессантов, тиазидных и петлевых диуретиков, кавинтона, ноотропила, гормональных контрацептивов, использование ингаляционных β-адреномиметиков. Больной сам может отметить связь перебоев в работе сердца с одним из этих факторов, в этом случае, наряду с недооценкой, возможно и преувеличение их роли. В случае достаточно острого развития ЭС необходимо исключить гипокалиемию, в том числе обусловленную приемом диуретиков. Не следует забывать о возможном аритмогенном действии антиаритмических препаратов IA, IС, III классов и сердечных гликозидов (они способны провоцировать не только ЖЭС, но и НЖЭС).

2. Гипертиреоз (скрининг гормонов щитовидной железы обязателен у больных с ЭС).

3. Миокардит, в том числе в рамках инфекционных (включая инфекционный эндокардит) и аутоиммунных заболеваний. Связь первого эпизода и «обострений» экстрасистолии, которая течет волнообразно (с периодами ремиссии) с интеркуррентными инфекциями, является наиболее характерным признаком перенесенного в анамнезе миокардита, который привел к формированию постмиокардитического кардиосклероза или сохраняет активность (кардиосклероз предлагают рассматривать лишь как одну из фаз течения латентного миокардита). При отсутствии явных клинических признаков миокардита в пользу данного диагноза могут свидетельствовать: неспецифические признаки воспаления; антитела к миокарду (особенно класса IgM), вирусам Коксаки группы В, ЕСНО, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна–Барр, ВИЧ (до 10% инфицированных страдают миокардитом), стрептококкам; неспецифические изменения зубца Т на ЭКГ и нарушения проводимости, нередко на разных уровнях; признаки перикардита в сочетании с мозаичными нарушениями сократимости, субклинической клапанной регургитацией, умеренной дилатацией камер (возможно — только предсердий), умеренным снижением фракции выброса; повышение уровня тропонина Т (определяется лишь в течение первого месяца болезни); снижение уровня интерферона и повышение фактора некроза опухоли (являются дополнительными маркерами иммунного миокардита). Наиболее точным методом диагностики вялотекущего миокардита, единственным проявлением которого может быть ЭС, является биопсия миокарда (в большинстве учреждений не выполняется).

При отсутствии признаков миокардита и одновременном наличии воспалительного очага, который трудно «сбросить со счета» при попытках выявить этиологию ЭС, уместно сделать предположение о токсико-инфекционной миокардиодистрофии.

Диагноз «постмиокардитический кардиосклероз», который подразумевает завершенность процесса воспаления и невозможность этиотропного лечения, оправдан при выявлении признаков воспалительного поражения миокарда без иммунологических маркеров текущего воспаления. Следует отметить возможность существования триггерного механизма ЖЭС, чувствительной к верапамилу или β-блокаторам, у больных с постмиокардитическим кардиосклерозом.

4. Анемия. Ее значение для развития ЭС может недооцениваться, в то же время на фоне повышения уровня гемоглобина течение ЭС значительно улучшается.

При остальных заболеваниях, сопровождающихся ЭС, возможности этиотропной терапии значительно ограничены (нередко ее проведение невозможно), однако постановка точного этиологического диагноза сохраняет свое значение. К подобным причинам ЭС относятся следующие факторы:

- ИБС. ЭС может служить ранним клиническим проявлением инфаркта миокарда, носить реперфузионный характер (и в этом случае она не требует лечения), отражать электрическую нестабильность в зоне постинфарктной аневризмы (напоминает инфарктный QRS) и быть проявлением диффузного кардиосклероза. При проведении тредмил-теста имеет значение появление парных ЖЭС при ЧСС

А. В. Недоступ, доктор медицинских наук, профессор

О. В. Благова, кандидат медицинских наук, доцент ММА им. И. М. Сеченова

Источник

Насколько опасна желудочковая экстрасистолия? Интервью с заведующим отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Алексеем Владимировичем Тарасовым.

Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) — разновидность нарушения ритма сердца, проявляется преждевременными сокращениями сердца, активация которых происходит из миокарда желудочков.

Об экстрасистолиях мы поговорим с заведующим отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Алексеем Владимировичем Тарасовым.

Как часто Вы в своей практике сталкиваетесь с экстрасистолиями?

Врачи ежедневно сталкиваются с этим диагнозом. Экстрасистолии диагностируются у 50-70% всех пациентов с нарушением ритма, с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

Расскажите поподробнее о причинах возникновения ЖЭС

ЖЭС — это всегда вторичное нарушение ритма сердца, а, значит, есть какая-то первопричина. Вот ее надо найти врачу, и на нее воздействовать.

Причины могут быть разные: от стресса и наличия вредных привычек – курения, алкоголя, переедания, до патологий сердечно-сосудистой системы – ИБС, стенокардия, гипертония, кардиомиопатия, пороки сердца, миокардит. Также причина может быть в патологиях других внутренних органов – легких, желудочно-кишечного тракта, онкологических заболеваниях.

Насколько желудочковая экстрасистолия опасное заболевание?

Мы никогда не говорим пациенту, что его жизни что-то угрожает, пока не проведем всестороннюю диагностику и не выявим первопричину заболевания. Бывают экстрасистолы безопасные, которые не стоит даже начинать лечить, бывают те, которые требуют немедленных действий!

Какая диагностика ЖЭС?

Главное — понять, угрожает ли экстрасистолия жизни пациента, может ли привести к самому грозному осложнению — внезапной сердечной смерти!

Сначала мы фиксируем жалобы пациента, потом направляем на функциональные исследования сердца. В первую очередь, на ЭКГ в 12 отведениях, затем на суточное холтеровское мониторирование, УЗИ сердца. Для исключения коронарной патологии — нагрузочные тесты. В зависимости от полученных результатов, можем назначить КТ, МРТ, гастроскопию, анализы крови, внутрисердечное электрофизиологическое исследование или генетическое обследование.

То есть, не всем пациентам показано лечение? Расскажите подробнее

Не каждая ЖЭС требует коррекции. Иногда, наоборот, не стоит ее трогать, так как терапия может нанести еще больший вред здоровью. В нашем центре были такие случаи. Не раз мы отменяли антиаритмическую терапию, назначенную другим врачом и отмечали положительную динамику.

Выбор тактики лечения зависит от того, есть ли у пациента органические поражения сердца или оно структурно нормальное.

В лечении мы добиваемся трех целей: уменьшения симптомов, устранения гемодинамических нарушений, улучшения прогноза.

Но наша ключевая цель — профилактика внезапной сердечной смерти. Еще раз подчеркну, главное — определить, имеется ли у пациента на фоне экстрасистолии риск внезапной сердечной смерти!

Какие подходы и методики лечения применяются в вашем отделении?

В самом начале нашей беседы я говорил и сейчас акцентирую на этом внимание, что ЖЭС имеет вторичную природу. Поэтому в начале лечения важно определить первичное заболевание и воздействовать на него.

Далее, это назначение лекарственных препаратов, в том числе антиаритмических, седативных, препаратов калия, магния и др.

При неэффективности лекарственной терапии – радиочастотная аблация или имплантация кардиовертер-дефибриллятора, если аритмия прогностически опасная.

Если нет поражения сердца, пациентам рекомендуется смена образа жизни. Исключение перееданий, тяжелой пищи, алкоголя, курения. Иногда экстрасистолия может уйти даже после отдыха, поездки в отпуск.

А если есть поражение сердца?

Здесь сложнее. У таких пациентов происходят изменения электрофизиологических свойств миокарда, потеря электрической стабильности миокарда, электролитный дисбаланс в миокарде (потеря кардиомиоцитами калия, магния), гиперкатехоламинемия. Главное — назначить бета-адреноблокаторы, так как они выполняют «защитную» функцию от электрической нестабильности у таких больных.

В зависимости от патологии и опасности аритмии мы можем рекомендовать им хирургическое лечение.

В заключении расскажите немного о своем отделении

У нас в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции накоплен большой опыт в лечении таких пациентов.

В работе мы опираемся на доказательную медицину, национальные и международные рекомендации, прибегаем к консультациям научного и профессорско-преподательского состава нашего Центра.

У нас есть все необходимые условия для быстрой диагностики, качественного лечения и наблюдения пациентов.

По вопросам отбора пациентов для стационарного лечения и высокотехнологичной помощи, консультаций, по любым вопросам относительно работы отделения:

+7 (499) 553-68-79 (зав. отделением Тарасов Алексей Владимирович)

По вопросам состояния госпитализированных пациентов, общение с лечащими врачами:

+7 (499) 553-68-97 (после 14:00) ординаторская

Отдел организации платных медицинских услуг и госпитализации:

Источник