Экссудативный плеврит

Экссудативный плеврит (код по МКБ10 – R09.1) – поражение плевры воспалительного характера с образованием выпота в её полости. В большинстве случаев экссудативный плеврит вторичен. Заболевание является осложнением различных патологических процессов в области лёгких, диафрагмы, грудной стенки, поддиафрагмального пространства и органов средостения. Для лечения пациентов с экссудативным плевритом в Юсуповской больнице созданы все условия:

- Комфортные палаты, оснащённые притяжно-вытяжной вентиляцией и кондиционерами, что позволяет создать оптимальный температурный режим в любое время года;

- Диагностика заболевания с помощью новейшей аппаратуры ведущих мировых производителей и современных лабораторных исследований;

- Применение в комплексной терапии плеврита антибактериальных препаратов последнего поколения, которые обладают высокой эффективностью и минимальным спектром побочных эффектов.

Тяжёлые случаи экссудативного плеврита обсуждают на заседании Экспертного Совета с участием профессоров, доцентов, врачей высшей категории. Ведущие пульмонологи коллегиально вырабатывают схему ведения тяжёлого больного. Медицинский персонал внимательно относится к пожеланиям каждого пациента.

Причины и механизмы развития экссудативного плеврита

Причиной воспалительного процесса в плевре часто служит инфекция. Возбудители инфекционных заболеваний или проникают из лёгких, или поступают через кровеносную, либо лимфатическую системы. Микроорганизмы могут заноситься в плевральную полость при проникающих ранениях грудной клетки.

Экссудативный плеврит вызывают следующие возбудители:

- Стафилококки;

- Пневмококки;

- Микобактерии туберкулёза;

- Бледная трепонема;

- Легионелла;

- Кишечная палочка;

- Грибы;

- Вирусы.

Чаще всего экссудативные плевриты развиваются как осложнения острых пневмоний, абсцессов и гангрены лёгких или как проявление туберкулёза. Патологический процесс может локализоваться с одной или обеих сторон. Правосторонний экссудативный плеврит характеризуется образований выпота в плевральной полости правой половины грудной клетки.

Независимо от причины заболевания в патогенезе (механизме развития) экссудативных плевритов выделяют 3 три стадии, которые постепенно переходят одна в другую:

- Первая стадия называется экссудативной. В ответ на воспаление плевры в плевральной полости быстро накапливается стерильный экссудат. Плевральная жидкость характеризуется низким числом лейкоцитов. Увеличивается проницаемость кровеносных капилляров, происходит расширение лимфатических капилляров, возникает отёк. Через 48-72 часа наступает тромбоз капилляров, их проницаемость уменьшается;

- При отсутствии лечения, направленного на ликвидацию причины воспаления развивается фибринозная стадия заболевания. Уже в первой стадии на плевре откладывается фибрин в виде островков или сетчатой пленки. Во второй стадии они превращаются в сплошной слой фибрина. Всасывающий аппарат плевры блокируется. Наряду с участками анатомических и функциональных нарушений сохраняются отделы неизменённой плевры. Во второй стадии происходит осумкование выпота и образование плевральных спаек, нитей и тяжей. Плевральная жидкость содержит большое количество полиморфно-ядерных лейкоцитов. При неблагоприятном течении заболевания развивается гнойный плеврит с появлением в плевральном содержимом бактерий и детрита (продукта распада тканей);

- В третьей стадии экссудативного плеврита происходит организация выпота. Количество жидкого содержимого постепенно уменьшается. Образующиеся фибробласты выходят в экссудат. Из фибриновой плёнки на париетальной и висцеральной плевре образуется плотная соединительная ткань – плевральная шварта. Формируются множественные сращения между листками плевры.

Экссудативный плеврит может служить одним из проявлений системных заболеваний соединительной ткани (ревматизма, системной красной волчанки), возникать вследствие тромбоэмболии и тромбоза легочных артерий, при травмах и операциях на грудной клетке. Причиной экссудативного плеврита могут быть новообразования плевры, блокирование метастазами опухоли лимфатических узлов, венозных и лимфатических и сосудов, прорастание опухоли из прилежащих органов. К развитию экссудативного плеврита предполагают следующие факторы: переутомление, малоподвижный образ жизни и неполноценное питание.

Симптомы и диагностика экссудативного плеврита

Клинические симптомы экссудативного плеврита появляются медленно и постепенно. Если экссудативному плевриту предшествовал сухой плеврит, пациенты предъявляют жалобы на сильные боли в грудной области, который усиливаются при глубоком дыхании. Постепенно появляется тяжесть в грудной клетке, возникает сухой кашель и одышка. Температура тела медленно повышается до высоких цифр. Появляется потливость, общая слабость, снижается аппетит.

Иногда экссудативный плеврит начинается с невыносимой боли в грудной области и высокой температуры. Пациенты вынуждены лежать на болезненной стороне. При внешнем осмотре пульмонолог отмечает следующие симптомы:

- Синюшный цвет кожных покровов;

- Набухшие шейные вены;

- Увеличение частоты дыхания;

- резкое увеличение объёма грудной клетки на стороне поражения;

- Приглаженность или выпирание межрёберных промежутков.

При осмотре видно снижение экскурсии нижнего края грудной клетки во время вдоха на стороне поражения. Редким патогномоничным признаком экссудативного плеврита является симптом Винтриха – утолщение складки кожи в области грудной клетке на стороне патологического процесса. Голосовое дрожание над областью локализации плеврального выпота резко ослаблено. При перкуссии (выстукивании) над местом скопления жидкости отмечается тупой бедренный звук. Если процесс имеет левосторонний характер, определяется исчезновение пространства Траубе (участка левой подреберной области, над которым в норме определяется при перкуссии тимпанический звук) и сдвиг границ сердечной тупости в здоровую сторону. При выслушивании лёгких пациента везикулярное дыхание не определяется. Иногда над зоной поражения можно выслушать бронхиальное дыхание. Над верхней границей выпота иногда слышен шум трения плевральных листков. Редко после обратного развития экссудативного плеврита у пациентов остаются спайки листков плевры. Их появление может повлечь за собой развитие осумкованного плеврита. Он очень плохо поддаётся обратному развитию.

Пульмонолог Юсуповской больницы ставит диагноз на основании жалоб пациента, клинических проявлений заболевания и данных дополнительных методов исследования:

- Клинического анализа крови (отмечается нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, фрагментация ядер лейкоцитов, повышение скорости оседания эритроцитов, нормохромная или гипохромная анемия);

- Клинического анализа мочи (во время острой фазы заболевания в моче появляется белок);

- Биохимического исследования крови (определяется нарушение соотношения протеинов, снижение содержания альбуминов, повышение показателей острой фазы и цитолитических ферментов).

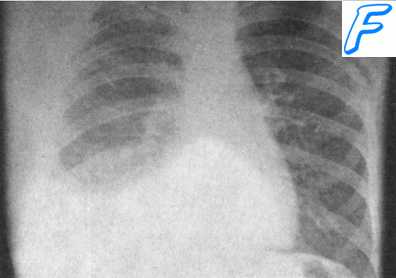

Врачи выполняют плевральную пункцию, аспирируют экссудат и отправляют на лабораторное исследование. Рентгенологическое исследование лёгких позволяет выявить жидкость в плевральной полости при количестве выпота от трёхсот миллилитров. Компьютерную томографию лёгких выполняют с целью выявления осумкованных плевритов. Ультразвуковое исследование позволяет выявить наличие экссудата. Выполняется в различных положениях тела (сидя, стоя, лёжа).

Если вышеперечисленные методы не позволяют выявить причину возникновения экссудативного плеврита, проводится торакоскопия с помощью видеотехники. Во время процедуры врач имеет возможность не только осмотреть плевру, но также выявить опухолевые узлы, осуществить прицельную биопсию. Как свидетельствуют данных статистического анализа, у 20% пациентов, страдающих экссудативными плевритами, посредством обычных исследований не удаётся диагностировать причину развития заболевания.

Лечение экссудативного плеврита

При выявлении выпота в плевральной полости и установлении его причины пульмонологи Юсуповской больницы проводят комплексное лечение экссудативного плеврита. Пациентов госпитализируют в клинику терапии. При инфекционно-аллергических экссудативных плевритах назначают антибактериальные препарата. Если плеврит развился по другой причине, проводят целенаправленную химиотерапию. Антибиотики и химиопрепараты вводят внутримышечно и внутривенно, при наличии показаний –внутриплеврально.

Выполняют плевральную пункцию и эвакуацию экссудата из плевральной полости. При необходимости плевральную полость промывают антисептическими растворами. С целью десенсибилизации организма врачи назначают антигистаминные средства, препараты кальция. Проводят противовоспалительную терапию нестероидными противовоспалительными средствами при плевритах ревматического и туберкулёзного происхождения. Если исключена эмпиема плевры назначают глюкокортикоиды.

Неспецифическую и специфическую устойчивость организма в отношении инфекции, особенно при гнойном плеврите, повышают путём введения иммуноглобулинов, иммуномодуляторов, гипериммунной плазмы. Симптоматическая терапия включает согревающие компрессы, горчичники. При боли проводят иммобилизацию больной половины грудной клетки, выполнив тугое бинтование. По показаниям назначают противокашлевые препараты. Если у пациента, страдающего экссудативным плевритом, имеет место недостаточность кровообращения, проводят терапию кардиотоническими средствами. Для восполнения потери белка вводят плазмозамещающие растворы. Назначают аскорбиновую кислоту и витамины группы В для парентерального введения.

В остром периоде заболевания пульмонологи предписывают пациентам постельный режим, в дальнейшем режим подбирают индивидуально. Диета содержит достаточное количество белка, витаминов. Ограничивается потребление соли и воды.

В лечении экссудативного плеврита в Юсуповской больнице принимают участие пульмонологи, торакальные хирурги, фтизиатры, травматологи, кардиологи, ревматологи, онкологи. Реабилитологи рано применяют при экссудативном плеврите средства физической реабилитации, что значительно повышает эффективность комплексного лечения пациентов, способствует уменьшению инвалидизации и увеличению физической работоспособности. Лечебную гимнастику вводят в общий комплекс лечения пациента тогда, когда спайки только начинают развиваться. Показаниями для начала занятий лечебной гимнастикой считают затихание острого воспалительного процесса и начало периода выздоровления. Процедуры начинают проводить при наличии следующих клинических признаков стихания воспалительного процесса и начала организации экссудата:

- Снижения температуры;

- Уменьшения объёма экссудата;

- Появления шума трения плевры.

Повышение у пациента скорости оседания эритроцитов не является противопоказанием для начала занятий лечебной физкультурой. Если происходит обострение воспалительного процесса (повышается температура, увеличивается количество экссудата) лечебную гимнастику временно прекращают до стихания обострения.

Противопоказанием для начала занятий лечебной гимнастикой не является наличие у пациента болей при вдохе и движении в поражённой стороне грудной клетки. Ощущения сильной боли на занятиях лечебной гимнастикой не должно быть. После первых сеансов лечебной гимнастики пациенты отмечают некоторое усиление болей. В дальнейшем они быстро уменьшаются и исчезают вследствие рассасывания и растяжения спаек.

Под влиянием своевременного применения лечебной гимнастики у пациентов происходит быстрое рассасывание и исчезновение экссудата. При лечении пациентов, страдающих экссудативным плевритом с замедленным рассасыванием экссудата и с осумкованным плевритом, производят откачивание плевральной жидкости. Введение в общий комплекс лечения лечебной гимнастики приводит к быстрому уменьшению и исчезновению у больных экссудата, в результате чего исчезает необходимость в его откачивании.

Своевременная адекватная терапия экссудативного плеврита предотвращает переход заболевания в хроническую стадию и развитие инвалидности. При подозрении на плеврит немедленно звоните по телефону и записывайтесь на приём к пульмонологу. Специалисты контакт центра предложат удобное вам время консультации специалиста.

Источник

Первая помощь при экссудативном плеврите

Массивный эксудативный плеврит возникает при накоплении значительного количества жидкости в плевральной полости и вызывает сдавление легкого с последующим развитием признаков ОДН.

Этиология. Основным фактором в развитии и накоплении эксудата в плевральной полости является повреждение кровеносных и лимфатических сосудов кортикального и субкортикального слоя легких с повышением их проницаемости и усилением пропо-тевания плазмы крови и тканевой жидкости через плевру. При данном патологическом состоянии процессы эксудации преобладают над процессами всасывания. Наиболее часто встречаются плевриты инфекционной этиологии.

В основе инфекционных плевритов выделяют 3 фактора:

• наличие очага инфекции,

• изменение местной и общей тканевой реактивности,

• наличие неизмененной плевры с сохранением свободной плевральной полости.

Патогенез. Возникает вентиляционная недостаточность констриктивного типа.

Клиника складывается из следующих симптомов:

1. Общие и местные проявления основного заболевания.

2. Общие и местные проявления самого плеврита.

К общим проявлениям плеврита относятся: подъем температуры, появление симптомов интоксикации, нарастание признаков ОДН.

К местным проявлениям плеврита относятся: боль в боку колющего характера, сменяющаяся ощущением тяжести и полноты на стороне поражения по мере накопления эксудата; симптомы накопления жидкости в плевральной полости.

Больной довольно часто занимает вынужденное положение — лежит на больном боку. Помимо признаков ОДН, отмечается сухой, непродуктивный кашель, умеренный акроцианоз, компенсаторная тахикардия. При объективном исследовании отмечается отставание больной стороны грудной клетки при дыхании; межреберные промежутки расширены и несколько сглажены, голосовое дрожание ослаблено или отсутствует, притупление перкуторного звука, при аускультации — ослабление или отсутствие дыхательных шумов в области тупости.

Неотложная помощь. Пункция плевральной полости на стороне поражения в 8—9 межреберье между задней аксиллярной и лопаточной линиями. При необходимости — симптоматическая терапия. Лечение основного заболевания.

Источник

Первая помощь при экссудативном плеврите

Плеврит – различные в этиологическом отношении воспалительные поражения серозной оболочки, окружающей легкие. Плеврит сопровождается болями в грудной клетке, одышкой, кашлем, слабостью, повышением температуры, аускультативными феноменами (шумом трения плевры, ослаблением дыхания). Диагностика плеврита осуществляется с помощью рентгенографии (-скопии) грудной клетки, УЗИ плевральной полости, плевральной пункции, диагностической торакоскопии. Лечение может включать консервативную терапию (антибиотики, НПВС, ЛФК, физиотерапию), проведение серии лечебных пункций или дренирования плевральной полости, хирургическую тактику (плевродез, плеврэктомию).

Плеврит – воспаление висцерального (легочного) и париетального (пристеночного) листков плевры. Плеврит может сопровождаться накоплением выпота в плевральной полости (экссудативный плеврит) или же протекать с образованием на поверхности воспаленных плевральных листков фибринозных наложений (фибринозный или сухой плеврит). Диагноз «плеврит» ставится 5-10% всех больных, находящихся на лечении в терапевтических стационарах. Плевриты могут отягощать течение различных заболеваний в пульмонологии, фтизиатрии, кардиологии, ревматологии, онкологии. Статистически чаще плеврит диагностируется у мужчин среднего и пожилого возраста.

Причины и механизм развития плеврита

Зачастую плеврит не является самостоятельной патологией, а сопровождает ряд заболеваний легких и других органов. По причинам возникновения плевриты делятся на инфекционные и неинфекционные (асептические).

Причинами плевритов инфекционной этиологии служат:

• бактериальные инфекции (стафилококк, пневмококк, грамотрицательная флора и др.);

• грибковые инфекции (кандидоз, бластомикоз, кокцидиоидоз);

• вирусные, паразитарные (амебиаз, эхинококкоз), микоплазменные инфекции;

• туберкулезная инфекция (выявляется у 20% пациентов с плевритом);

• сифилис, сыпной и брюшной тифы, бруцеллез, туляремия;

• хирургические вмешательства и травмы грудной клетки;

Плевриты неинфекционной этиологии вызывают:

• злокачественные опухоли плевры (мезотелиома плевры), метастазы в плевру при раке легкого, раке молочной железы, лимфомы, опухоли яичников и др. (у 25% пациентов с плевритом);

• диффузные поражения соединительной ткани (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия, ревматизм, системный васкулит и др.);

• ТЭЛА, инфаркт легкого, инфаркт миокарда;

• прочие причины (геморрагические диатезы, лейкозы, панкреатит и т. д.).

Механизм развития плевритов различной этиологии имеет свою специфику. Возбудители инфекционных плевритов непосредственно воздействуют на плевральную полость, проникая в нее различными путями. Контактный, лимфогенный или гематогенный пути проникновения возможны из субплеврально расположенных источников инфекции (при абсцессе, пневмонии, бронхоэктатической болезни, нагноившейся кисте, туберкулезе). Прямое попадание микроорганизмов в плевральную полость происходит при нарушении целостности грудной клетки (при ранениях, травмах, оперативных вмешательствах).

Плевриты могут развиваться в результате повышения проницаемости лимфатических и кровеносных сосудов при системных васкулитах, опухолевых процессах, остром панкреатите; нарушения оттока лимфы; снижения общей и местной реактивности организма.

Незначительное количество экссудата может обратно всасываться плеврой, оставляя на ее поверхности фибриновый слой. Так происходит формирование сухого (фибринозного) плеврита. Если образование и накопление выпота в плевральной полости превышает скорость и возможность его оттока, то развивается экссудативный плеврит.

Острая фаза плевритов характеризуется воспалительным отеком и клеточной инфильтрацией листков плевры, скоплением экссудата в плевральной полости. При рассасывании жидкой части экссудата на поверхности плевры могут образовываться шварты — фибринозные плевральные наложения, ведущие к частичному или полному плевросклерозу (облитерации плевральной полости).

Классификация плевритов

Наиболее часто в клинической практике используется классификация плевритов, предложенная в 1984 г. профессором СПбГМУ Н.В. Путовым.

По этиологии:

• инфекционные (по инфекционному возбудителю – пневмококковый, стафилококковый, туберкулезный и др. плевриты)

• неинфекционные (с обозначением заболевания, приводящего к развитию плеврита – рак легкого, ревматизм и т. д.)

• идиопатические (неясной этиологии)

По наличию и характеру экссудата:

• экссудативные (плевриты с серозным, серозно-фибринозным, гнойным, гнилостным, геморрагическим, холестериновым, эозинофильным, хилезным, смешанным выпотом)

• фибринозные (сухие)

По течению воспаления:

• острые

• подострые

• хронические

По локализации выпота:

• диффузные

• осумкованные или ограниченные (пристеночный, верхушечный, диафрагмальный, костодиафрагмальный, междолевой, парамедиастинальный).

Симптомы плевритов

Сухой плеврит

Как правило, являясь вторичным процессом, осложнением или синдромом других заболеваний, симптомы плеврита могу превалировать, маскируя основную патологию. Клиника сухого плеврита характеризуется колющими болями в грудной клетке, усиливающимися при кашле, дыхании и движении. Пациент вынужден принимать положение, лежа на больном боку, для ограничения подвижности грудной клетки. Дыхание поверхностное, щадящее, пораженная половина грудной клетки заметно отстает при дыхательных движениях. Характерным симптомом сухого плеврита является выслушиваемый при аускультации шум трения плевры, ослабленное дыхание в зоне фибринозных плевральных наложений. Температура тела иногда повышается до субфебрильных значений, течение плеврита может сопровождаться ознобами, ночным потом, слабостью.

Диафрагмальные сухие плевриты имеют специфическую клинику: боли в подреберье, грудной клетке и брюшной полости, метеоризм, икота, напряжение мышц брюшного пресса.

Развитие фибринозного плеврита зависит от основного заболевания. У ряда пациентов проявления сухого плеврита проходят спустя 2-3 недели, однако, возможны рецидивы. При туберкулезе течение плеврита длительное, нередко сопровождающееся выпотеванием экссудата в плевральную полость.

Экссудативный плеврит

Начало плевральной экссудации сопровождает тупая боль в пораженном боку, рефлекторно возникающий мучительный сухой кашель, отставание соответствующей половины грудной клетки в дыхании, шум трения плевры. По мере скапливания экссудата боль сменяется ощущением тяжести в боку, нарастающей одышкой, умеренным цианозом, сглаживанием межреберных промежутков. Для экссудативного плеврита характерна общая симптоматика: слабость, фебрильная температура тела (при эмпиеме плевры – с ознобами), потеря аппетита, потливость. При осумкованном парамедиастинальном плеврите наблюдается дисфагия, осиплость голоса, отеки лица и шеи. При серозном плеврите, вызванном бронхогенной формой рака, нередко наблюдается кровохарканье. Плевриты, вызванные системной красной волчанкой, часто сочетаются с перикардитами, поражениями почек и суставов. Метастатические плевриты характеризуются медленным накоплением экссудата и протекают малосимптомно.

Большое количество экссудата ведет к смещению средостения в противоположную сторону, нарушениям со стороны внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы (значительному уменьшению глубины дыхания, его учащению, развитию компенсаторной тахикардии, снижению АД).

Осложнения плеврита

Исход плеврита во многом зависит от его этиологии. В случаях упорного течения плеврита в дальнейшем не исключено развитие спаечного процесса в полости плевры, заращение междолевых щелей и плевральных полостей, образование массивных шварт, утолщение плевральных листков, развитие плевросклероза и дыхательной недостаточности, ограничение подвижности купола диафрагмы.

Диагностика плеврита

Наряду с клиническими проявлениями экссудативного плеврита при осмотре пациента выявляется асимметрия грудной клетки, выбухание межреберных промежутков на соответствующей половине грудной клетки, отставание пораженной стороны при дыхании. Перкуторный звук над экссудатом притуплен, бронхофония и голосовое дрожание ослаблены, дыхание слабое или не выслушивается. Верхняя граница выпота определяется перкуторно, при рентгенографии легких или при помощи УЗИ плевральной полости.

При проведении плевральной пункции получают жидкость, характер и объем которой зависит от причины плеврита. Цитологическое и бактериологическое исследование плеврального экссудата позволяет выяснить этиологию плеврита. Плевральный выпот характеризуется относительной плотностью выше 1018-1020, многообразием клеточных элементов, положительной реакцией Ривольта.

В крови определяются повышение СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение значений серомукоидов, сиаловых кислот, фибрина.

Для уточнения причины плеврита проводится торакоскопия с биопсией плевры.

Лечение плеврита

Лечебные мероприятия при плеврите направлены на устранение этиологического фактора и облегчение симптоматики. При плевритах, вызванных пневмонией, назначается антибиотикотерапия. Ревматические плевриты лечатся нестероидными противовоспалительными препаратами, глюкокортикостероидами. При туберкулезных плевритах лечение проводится фтизиатром и заключается в специфической терапии рифампицином, изониазидом и стрептомицином на протяжении нескольких месяцев.

С симптоматической целью показано назначение анальгетиков, мочегонных, сердечно-сосудистых средств, после рассасывания выпота — физиотерапии и лечебной физкультуры.

При экссудативном плеврите с большим количеством выпота прибегают к его эвакуации путем проведения плевральной пункции (торакоцентеза) или дренирования. Одномоментно рекомендуется эвакуировать не более 1-1,5 л экссудата во избежание сердечно-сосудистых осложнений (вследствие резкого расправления легкого и обратного смещения средостения). При гнойных плевритах проводится промывание плевральной полости антисептическими растворами. По показаниям внутриплеврально вводятся антибиотики, ферменты, гидрокортизон и т. д.

С целью лечения рецидивирующих экссудативных плевритов проводят плевродез (введение в плевральную полость талька или химиопрепаратов для склеивания листков плевры).

В лечении сухого плеврита помимо этиологического лечения пациентам показан покой. Для облегчения болевого синдрома назначаются горчичники, банки, согревающие компрессы и тугое бинтование грудной клетки. С целью подавления кашля назначают прием кодеина, дионина (этилморфина гидрохлорида). В лечении сухого плеврита эффективны противовоспалительные средства: ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и др. После нормализации самочувствия и показателей крови пациенту с сухим плевритом назначают дыхательную гимнастику для профилактики сращений в полости плевры.

Для лечения хронического гнойного плеврита прибегают к хирургическому вмешательству – плеврэктомии с декорткацией легкого. При развитии плеврита в результате неоперабельного поражения плевры или легкого злокачественной опухолью по показаниям проводят паллиативную плеврэктомию.

Прогноз и профилактика плевритов

Малое количество экссудата может рассасываться самостоятельно. Прекращение экссудации после устранения основного заболевания происходит в течение 2-4 недель.

После эвакуации жидкости (в случае инфекционных плевритов, в т. ч. туберкулезной этиологии) возможно упорное течение с повторным скоплением выпота в полости плевры. Плевриты, вызванные онкологическими причинами, имеют прогрессирующее течение и неблагоприятный исход. Неблагоприятным течением отличается гнойный плеврит.

Пациенты, перенесшие плеврит, находятся на диспансерном наблюдении на протяжении 2-3 лет. Рекомендуется исключение профессиональных вредностей, витаминизированное и высококалорийное питание, исключение простудного фактора и переохлаждений.

В профилактике плевритов ведущая роль принадлежит предупреждению и лечению основных заболеваний, приводящих к их развитию: острой пневмонии, туберкулеза, ревматизма, а также повышению сопротивляемости организма по отношению к различным инфекциям.

Меры первой помощи при плеврите:

При плеврите необходимо провести эвакуацию скапливаемой жидкости в плевральной полости, дабы устранить механическое воздействие на легкие, из-за чего возникают расстройства дыхания и кровообращения.

При сильных болях внутримышечно или внутривенно вводят 2-4 мл 50% раствора анальгина или 5 мл баралгина с 1-2 мл 1% раствора димедрола; при очень сильных болях — 1 мл 2% раствора промедола с димедролом. Больные госпитализируются в терапевтическое или пульмонологическое отделение.

Источник