Первая помощь при астме сердечной недостаточности

Клиника. Наиболее характерным симптомом является появление нарастающей одышки, переходящей в удушье. Болевой синдром для данного состояния не характерен. Если сердечная астма возникла на фоне постинфарктного кардиосклероза, то данный вариант приступа может протекать в безболевой форме, либо боли в области сердца будут носить «ишемический» характер. Типично занимаемое больным вынужденное положение: полусидячее, с опущенными ногами.

Отмечаются беспокойство, возбуждение; кожные покровы бледные, акроцианоз. Тоны сердца, как правило, приглушены и плохо прослушиваются из-за большого количества влажных хрипов в легких. Возможно появление акцента II тона над легочной артерией. АД на первоначальных этапах заболевания повышено (влияние симпато-адреналовой реакции), в последующем снижается.

Отмечается тахикардия, возможны нарушения ритма сердечной деятельности. Затруднен вдох. В легких определяются влажные хрипы. Динамика их появления начинается с заднениж-них отделов легких, симметрично с двух сторон. Количество и характер влажных хрипов зависит от выраженности сердечной недостаточности. В наиболее тяжелых случаях у больного из дыхательных путей появляется пена, иногда имеющая розовый оттенок.

Неотложная помощь

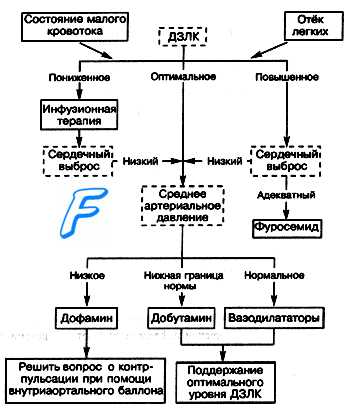

Все лечебные мероприятия должны быть устремлены на снижение преднагрузки на сердце, повышение сократительной способности миокарда, «разгрузку» малого круга кровообращения и включать следующие направления:

1. Уменьшение притока крови с периферии в малый круг достигается использованием периферических вазодилататоров (прежде всего — нитратов) или ганглиоблокаторов. С этой целью можно использовать простой способ — назначить таблетки нитроглицерина под язык, по 1 табл. с интервалом в 5—10 мин., или произвести в/в введение препаратов нитроглицерина.

При использовании ампульной формы 1% раствора нитроглицерина («Концентрат»), ее содержимое непосредственно перед применением разводят изотоническим раствором натрия хлорида до получения 0,01% раствора (0,1 мг = 100 мкг в I мл). Данный раствор вводят в/в капельно. Начальная скорость введения — 25 мкг в минуту (1 мл 0,01% раствора за 4 мин.). Скорость введения регулируют индивидуально, достигая снижения АД на 10—25% от исходного (систолическое давление должно быть не ниже 90 мм рт. ст.).

При недостаточном эффекте скорость введения увеличивают на 25 мкг в минуту каждые 15—20 мин. Обычно количество нитроглицерина, необходимое для получения эффекта, не превышает 100 мкг (I мл 0,01% раствора в минуту). В отдельных случаях дозы могут быть более высокими (до 2—4 мл в минуту) (М. Д. Машковский, 1997). Длительность введения определяется клиническими показаниями и может составлять 2—3 еут. Методика использования других форм нитратов для в/в введения (натрия нитропруссид, перлинганит, нитромак, нитрополь) и ганглиоблокаторов типа арфонад аналогична вышеприведенной.

2. Эффективным препаратом для лечения альвеолярного отека легких является в/в введение 1—2 мл 1% раствора морфина. В данной ситуации используются не анальгезирующие, а другие свойства данного препарата:

• угнетаюшее действие на перевозбужденный дыхательный центр способствует урежению дыхания с одновременным его углублением, благодаря ваготропному эффекту, в результате этого увеличивается МОД;

• слабовыраженное ганглиоблокирующее действие уменьшает приток крови в малый круг кровообращения.

Примечание. Вышеуказанный клинический эффект морфина надежен лишь при значительных дозах, близких к угнетающим дыхание. Этим можно пренебречь на фоне ИВЛ, но при спонтанной вентиляции безопаснее применять медикаменты с хорошо управляемым ганглиоблокируюшим эффектом (арфонад, гигроний), а также нитроглицерин или нитро-пруссид натрия, действующие столь же быстро (А. П. Зильбер, 1989).

3. Повышение сократительной способности миокарда. Клинически доказанным положительным эффектом обладают симпатомиме-тики. Препаратом выбора является допмин (дофамин, допамин). Методика его использования описана в теме Кардиогенный шок (см. далнн).

4. Для уменьшения объема циркулирующей жидкости показано в/в введение мочегонных препаратов из группы салуретиков, например, фуросемид, в дозе 60—90 мг. Использование осмодиуретиков при данной патологии противопоказано, так как они в первую фазу своего действия увеличивают объем циркулирующей жидкости в сосудистом русле за счет привлечения воды из интерстициального пространства, что в конечном итоге может усилить отек легких.

5. Если альвеолярный отек легких протекает с выраженным бронхо-спастическим компонентом, на что будет указывать экспираторная одышка и жесткое дыхание, показано в/в медленное введение эуфиллина, в дозе 5—10 мл 2,4 % раствора.

6. Для купирования гипоксии и проведения пеногашения в альвеолах с момента начала лечения больному назначается ингаляция кислорода в объеме 3—5 л/мин., пропущенного через пеногаситель. В качестве пеногасителя рекомендуется использовать антифомсилан; при его отсутствии — этиловый спирт. Следует знать, что данный спирт обладает наиболее выраженным пеногасяшим эффектом при высоких концентрациях (96%), однако в такой концентрации он может вызвать ожог верхних дыхательных путей, поэтому спирт рекомендуется развести до 70—80°.

7. Объем инфузионной терапии должен быть минимальным (200— 300 мл 5% глюкозы) и, в основном, направлен на избежание повторных пункций периферических вен.

Примечание:

а). Для повышения сократительной способности миокарда при данной патологии иногда традиционно используют внутривенное введение сердечных гликозидов быстрого действия, например, строфантин в дозе 0,5-0,75 мл 0,05% раствора на 10-20 мл физраствора, однако в последнее время накапливается все больше информации о малой эффективности данных препаратов для повышения сократительной способности миокарда на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности и высоким риском развития аритмий в первые трое суток ОИМ.

б). Для стабилизации повышенной проницаемости клеточных мембран некоторые врачи используют глюкокортикоиды (преднизолон в первоначальной дозе не менее 90-120 мг). Введение гормонов в данной ситуации целесообразно производить после нормализации ЦВД. Следует знать, что действие данных препаратов на фоне отека легких развивается медленно, выраженный клинический эффект обнаруживается не раньше, чем через 24 часа, поэтому ряд авторов вообще не рекомендуют использовать глю-кокортикоиды при данной патологии.

в). Наложение жгутов на нижние конечности вызывает депонирование крови в объеме 1—1,5 л, что с патогенетической точки зрения является хорошим подспорьем в лечении данной патологии. Однако не следует забывать, что после снятия жгутов с конечностей, особенно если они находились от часа и более, у больного может возникнуть подобие «синдрома включения» (см. тему. СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ), и все проведенное ранее лечение может оказаться неэффективным.

Исходя из этого, подход к наложению жгутов должен быть дифференцированным: их использование оправдано на этапе доврачебной помощи, но не в условиях стационара.

Лечение данной патологии необходимо проводить под постоянным контролем ЦВД и почасового диуреза. После выведения больного из критического состояния показано проведение коррекции КЩС и уровня электролитов, особенно калия, потеря которого неизбежна при любых гипоксических состояниях

Источник

Сердечная астма

Какова общая характеристика сердечной астмы?

Сердечная астма — приступ удушья, угрожающий жизни больного. Не является самостоятельным заболеванием, а чаще — осложнением инфаркта миокарда, гипертонической болезни, атеросклеротического кардиосклероза, пороков сердца. Важнейший симптом сердечной астмы — приступообразная одышка с преобладанием шумного удлиненного вдоха.

Каковы основные принципы оказания помощи больным?

При сердечной астме больному необходимо придать возвышенное положение. Неотложная терапия должна быть направлена на понижение возбудимости дыхательного центра и разгрузку малого круга кровообращения.

Как проводится оказание неотложной помощи при сердечной астме?

Для понижения возбудимости дыхательного центра проводят введение морфина, с которого и надо начинать лечение приступа сердечной астмы. Помимо избирательного действия на дыхательный центр, морфин уменьшает приток крови к сердцу и застой в легких за счет понижения возбудимости сосудодвигательных центров, оказывает общее успокаивающее действие на больного. Вводят подкожно 1 мл 1 % раствора морфина (или 2 % раствора пантопона) в сочетании с 0,5 мл 0,05 % раствора атропина, который предотвращает рвоту, возникающую у многих больных от морфина, и снимает спазм мускулатуры бронхов. При выраженной тахикардии (свыше 100 ударов в минуту) вместо атропина лучше ввести пипольфен, димедрол или супрастин (1 мл внутримышечно). Уже через 5-10 минут после инъекции дыхание облегчается, больной успокаивается. При низком артериальном давлении вместо морфина подкожно вводят 1 мл 2 % раствора промедола, действующего слабее, и одновременно кордиамин (камфору, кофеин).

Какие средства используются для разгрузки малого круга кровообращения?

Прямым средством разгрузки малого круга кровообращения является кровопускание. Его применение обязательно при выраженном застое в легких и тем более отеке их, можно также наложить жгуты на конечности, сдавив вены, но не артерии (пульс должен пальпироваться). Держать жгуты более получаса не следует. Снимать их надо не сразу, а поочередно с перерывом в несколько минут, чтобы избежать резкого возрастания притока крови к сердцу. Противопоказания к наложению жгутов: отечность конечностей, тромбофлебит, геморрагический диатез, приступ стенокардии или инфаркт миокарда (может усилиться спазм венечных артерий сердца), коллапс.

Следующим неотложным мероприятием, которое следует проводить практически во всех случаях сердечной астмы, если пульс не реже 60 в минуту и больной не получает препаратов наперстянки, является внутривенное медленное (минимум в течение 3 минут) введение 0,5-1 мл 0,05 % раствора строфантина (или 1 мл 0,06 % раствора коргликона) с 20 мл 40 % раствора глюкозы.

В одном шприце со строфантином в большинстве случаев целесообразно ввести 0,24 г эуфиллина (0,5 мл строфантина, 10 мл 2,4 % раствора эуфиллина и 10 мл 40 % раствора глюкозы), который снимает спазм бронхов, снижает давление в легочной артерии и в большом круге кровообращения, стимулирует сердечную мышцу, расширяет венечные артерии, обладает выраженным мочегонным эффектом.

Каковы особенности транспортировки и госпитализации больных?

Во время приступа больному необходим максимальный покой. Пациент нетранспортабелен: неотложная помощь осуществляется на месте. После окончания приступа таких больных надо госпитализировать. Если вызвать врача нельзя, а купировать приступ не удается, требуется немедленная госпитализация, осуществляемая по всем правилам перевозки больного инфарктом миокарда, но с приподнятым головным концом носилок.

Источник

Сердечная астма

Сердечная астма — это состояние острой недостаточности левого отдела сердца, которое характеризуется приступами одышки, удушья и требует экстренной медицинской помощи, так как даже предвестники астмы могут привести к летальному исходу. Выражается недостаточность в ощущении нехватки кислорода, в связи с чем человек начинает кашлять, хрипеть, его лицо становится цианотичным, растет диастолическое давление, появляется страх смерти. Приступ требует применения срочных мер помощи больному с приемом нитроглицерина, мочегонных препаратов, с кислородотерапией и иными неотложными действиями.

Сердечная астма не является самостоятельным заболеванием. Так называют клинический синдром, который проявляется определенными признаками. Кардиологи рассматривают сердечную астму, как тяжелейшее проявление острой недостаточности сердца, которая осложняет иные имеющиеся у человека сердечно-сосудистые патологии.

Причины

Причинами сердечной астмы может стать любое кардиологическое заболевание, имеющее в своем исходе сердечную недостаточность.

Такими заболеваниями являются:

- пороки сердца, чаще всего стеноз митрального клапана;

- ишемическая болезнь сердца;

- острый инфаркт миокарда;

- постинфарктный кардиосклероз;

- аневризма левого желудочка;

- артериальная гипертония, гипертонический криз;

- пароксизм мерцательной аритмии;

- миокардиты, постмиокардитический кардиосклероз;

- кардиомиопатии (гипертрофическая, дилатационная, рестриктивная);

- внутрисердечные тромбы;

- опухоль сердца (миксома);

- острый и хронический гломерулонефрит (в связи с развитием артериальной гипертонии).

Пусковыми факторами, способными спровоцировать повышение давления в легочных капиллярах, служат излишние психоэмоциональные или физические нагрузки у пациентов с перечисленными заболеваниями. Также эпизоды сердечной астмы могут появляться при беременности на фоне имеющихся кардиологических заболеваний, при лихорадке у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Симптомы

Предвестниками приступа сердечной астмы могут быть: появившиеся в предшествующие 2-3 суток одышка, стеснение в груди, покашливание при небольшой физической нагрузке или переходе в горизонтальное положение.

Приступы сердечной астмы чаще наблюдаются ночью, во время сна вследствие ослабления адренергической регуляции и увеличения притока крови в систему малого круга в положении лежа. В дневное время приступ сердечной астмы обычно связан с физическим или нервно-психическим напряжением.

Обычно приступы сердечной астмы возникают внезапно, заставляя больного проснуться от ощущения острой нехватки воздуха и нарастания одышки, переходящей в удушье и сопровождающейся надсадным сухим кашлем (позднее — с небольшим отделением прозрачной мокроты).

Во время приступа сердечной астмы больному трудно лежать, он принимает вынужденное вертикальное положение: встает или садится в постели, опустив вниз ноги (ортопноэ); дышит обычно через рот, с трудом говорит.

Состояние больного сердечной астмой возбужденное, беспокойное, сопровождается чувством панического страха смерти. При осмотре наблюдается цианоз в области носогубного треугольника и ногтевых фаланг, тахикардия, повышение диастолического артериального давления. При аускультации могут отмечаться сухие или скудные мелкопузырчатые хрипы, преимущественно в нижних участках легких.

При длительном и тяжелом приступе сердечной астмы появляется «серый» цианоз, холодный пот, набухание шейных вен; пульс становится нитевидным, падает давление, больной ощущает резкий упадок сил. Трансформация сердечной астмы в альвеолярный отек легких может происходить внезапно или в процессе нарастания тяжести заболевания, о чем свидетельствует появление обильной пенистой, с примесью крови мокроты, влажных мелко- и среднепузырчатых хрипов над всей поверхностью легких, тяжелого ортопноэ.

Диагностика

Диагностируют сердечную астму на основании данных:

- Информации, полученной при опросе и осмотре больного;

- Оценки клинических симптомов;

- Электрокардиограммы;

- Рентгеновского снимка грудной клетки.

Лечение

При неотложном состоянии нужно вызвать «скорую помощь». Оприезда бригады больного надо усадить у окна, обеспечив приток воздуха.Неотложная помощь при сердечной астме включает в себя и накладывание жгутов на конечности, спустя 10 минут после того, как больной принял сидячее положение.При оказании неотложной помощи при сердечной астме важно контролировать артериальное давление у больного. Если оно в норме или повышено, то под язык больному дают таблетку нитроглицерина или нифедипина.

Поскольку сердечная астма – это вторичное заболевание, то курс лечения должен направляться на устранение основного недуга. Врач определяет должный режим активности пациента. Назначаются диета и уровень допустимых физических нагрузок.

В зависимости от причин возникновения приступа кашля и удушья используются различные препараты, вводимые в виде инъекций. При сильной одышке, болевых ощущениях, признаках отека легких применяют наркотические анальгетики, среди которых и морфин (1%). Также хороший эффект оказывают кислородные ингаляции и внутривенные инъекции этилового спирта. Обязательно назначаются мочегонные препараты внутривенно (фуросемид 2-8 мл.). Целесообразно использовать препараты сердечных гликозидов. Особенно эффективны они при наличии тахикардии.

Во время оказания медицинской помощи ведется постоянный контроль артериального давления пациента.

Источник