Профилактика аспирации у детей

Но каждая мама должна помнить, что жизнь и здоровье её крохи может зависеть от множества факторов.

Предотвратить опасность возникновения, которых её главная обязанность.

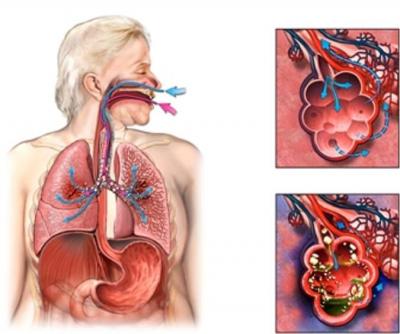

Аспирация у детей — это попадание в дыхательные пути инородного тела (молоко, молочная смесь, кусочки пищи, содержимое желудка).

В случае аспирации, из-за возникающего механического препятствия в дыхательных путях, ребенок не может дышать.

Причины развития аспирации

- при кормлении у новорожденных детей во время сосания воздух поступает через носовые ходы. Если носовые ходы во время кормления, перекрываются молочной железой, ребенок пытается вдохнуть ртом и молоко попадает в дыхательные пути;

- при неправильном положении во время кормления, когда голова ребенка запрокинута назад, затрудняется процесс глотания, что может привести к аспирации;

- у новорожденных детей для нормального дыхания во время кормления осуществляется синхронизация процессов сосания и глотания. Эта синхронизация может нарушаться у недоношенных младенцев, у детей с различными заболеваниями периода новорожденности (пороки развития, перинатальные поражения центральной нервной системы, инфекционные заболевания, и др.);

- недостаточно внимательный уход за ребенком.

Профилактика аспирации у детей

- носовые ходы не должны, закрываться грудью матери во время кормления;

- удерживать малыша у груди не более 20 минут. Большую часть необходимого объема кормления ребенок высасывает за 5-10 минут, в остальное время он в основном удовлетворяет рефлекс сосания;

- при кормлении из бутылочки следить за тем, чтобы во время кормления горлышко бутылочки и соска постоянно были заполнены смесью и не содержали воздух;

- питательная смесь должна быть теплой. Холодная или горячая смесь может вызывать рефлекторный спазм мускулатуры пищевода и желудка;

- после кормления необходимо 2-3 минуты подержать ребенка в вертикальном положении, что будет способствовать отхождению воздуха, попавшего при кормлении в желудок;

- во время приема пищи на глотательный акт могут повлиять различные психоэмоциональные состояния. Внезапный смех, крик, испуг или плач способны привести к запрокидыванию пищевого комка из глотки в верхние дыхательные пути;

- внимательнее относитесь к маленькому ребенку. Не оставляйте его одного! Не позволяйте играть с мелкими предметами (монетами, шариками, пуговицами и другими мелкими предметами). Обращайте внимание на мелкие фрагменты игрушек, даже если ребенок у Вас на глазах, ведь вдохнуть их — дело нескольких секунд! Не нужно кормить малыша орешками, семечками, горохом, плотными целыми ягодами, маленькими конфетами, потому что часто малыши вдыхают именно эти продукты питания.

Первая помощь при аспирации

- сделать срочный вызов скорой помощи;

- до приезда скорой помощи освободить дыхательные пути;

- удалить остатки молока\смеси резиновой грушей, шприцем из ротовой полости, носовых ходов;

- при отсутствии груши повернуть голову ребенка на бок и пальцем, обернутым в салфетку или платок удалить остатки, пищи из ротовой полости, очистить носовые ходы;

- при отсутствии эффекта, поместить ребенка, в положении со слегка опущенной головой и не сильными движениями похлопать между лопатками для удаления остатков пищи из ротоглотки;

- если ребенок не начинает дышать самостоятельно, необходимо провести искусственное дыхание;

- ребенок укладывается в положение на спине со слегка запрокинутой головой. Для этого под плечи ребенка надо положить валик из пеленки высотой 1 — 2 см.;

- искусственное дыхание ребенку проводят, одновременно закрывая губами рот и нос новорожденного. При правильном проведении вы увидите подъем грудной клетки ребенка. Частота дыхания должна быть 40-60 в минуту;

- проводить искусственное дыхание следует до восстановления дыхания у ребенка и приезда медицинских сотрудников.

Районный педиатр,

Лубочникова Аксинья Григорьевна

Новости

21.09.2021 В соответствии с утверждённым планом-графиком, 21.09.2021 г. в ГБУЗ «Башмаковская РБ» осуществлялся выезд областных специалистов: Принято: 50 пациентов. ГБУЗ «ПОКБ им.Н.Н.Бурденко» врач-эндокринолог — 23 человека. ГБУЗ «ПОКБ им.Н.Н.Бурденко» врач-кардиолог — 16 человек. ГБУЗ «ПОКБ им.Н.Н.Бурден .

20.09.2021 С прискорбием сообщаем, что 20 сентября, на 83 году жизни, не стало нашего бывшего коллеги – Тусеевой Лидии Георгиевны. Родилась Лидия Георгиевна 23 ноября 1938 года в посёлке Жигалово Жигаловского района Иркутской области. В 1962 году окончила Рязанский медицинский институт имени академика И.П.Павл .

20.09.2021 С прискорбием сообщаем, что 19 сентября, на 58 году жизни, не стало нашего коллеги – Шишканова Юрия Анатольевича, начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Башмаковская РБ». Родился Юрий Анатольевич 22 марта 1964 года. Сразу после окончания в 1986 году Пензенского инженерно-строительного института, ра .

Источник

Первая помощь при рвоте

Рвота – это рефлекторное извержение содержимого желудка. Рвота в основном обуславливается сокращением мышц брюшного пресса; при этом выходная часть желудка плотно закрывается, тело желудка расслабляется, открывается вход в желудок, расширяются пищевод, полость рта. Весь этот рефлекторный акт регулируется рвотным центром, расположенным в продолговатом мозге.

Причины рвоты могут быть следующие:

- 1. Болезни ЖКТ:

- – острые хирургические заболевания: перитонит, аппендицит, острый панкреатит, острая кишечная непроходимость; кровотечения в желудочно-кишечном тракте, острый холецистит; – хронические заболевания: гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколит, дуоденит, желчекаменная болезнь;

- – инфекции: вирусные поражения, пищевые токсикоинфекции, гельминтозы, инородные тела желудка, пищевода, кишечника;

- – функциональные расстройства, которые сопровождаются нарушением двигательной функции кишечника, желудка.

- 2. Заболевания ЦНС:

- – опухоли и травмы головного мозга;

- – инфекции мозга (энцефалит, менингит);

- – повышенное внутричерепное давление.

- 3. Болезни сердечно-сосудистой системы:

- – гипертоническая болезнь;

- – сердечная недостаточность;

- – инфаркт миокарда.

- 4. Болезни внутреннего уха:

- – болезнь Меньера;

- – лабиринтит.

- 5. Болезни эндокринной системы:

- – при сахарном диабете — кетоацидоз, тиреотоксикоз, недостаточность функции надпочечников, фенилкетонурия.

- 6. Побочное действие лекарственных препаратов и проникновение в организм токсических веществ.

- 7. Психогенные реакции:

- – страх и тревога;

- – истерика,

- – в качестве выражения некоторых эмоций — привычная рвота.

- 8. Рвота и тошнота могут являться результатом «укачивания».

- 9. Зачастую рвота появляется у женщин, находящихся в первом триместре беременности, во время токсикоза (гестоза).

Рвота и тошнота встречаются при многих заболеваниях. Как правило, тошнота следует перед рвотой, а рвота вызывает у больного чувство облегчения.

Правила первой помощи:

- 1. Успокоить больного, усадить поставить около него емкость;

- 2. Если больной, находится в бессознательном состоянии, следует наклонить его голову набок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами;

- 3. После каждого приступа нужно прополоскать рот прохладной водой;

- 4. Для приостановки рвоты применяются: Мотилиум, Церукал,

- 5. При необходимости принять сорбент (активированный уголь при отравлениях).

При многократной рвоте обильное питье с приёмом раствора регидрона трисоли — для нормализации водно-электролитного баланса и предупреждения обезвоживания.

Источник

Аспирационный синдром

В.Е. Волков, проф., С.В. Волков, проф., Н.Н. Чеснокова

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Аспирационный синдром в большинстве случаев – внезапное попадание в дыхательные пути (аспирация) кислого желудочного содержимого, вызывающего ожог дыхательных путей и часто сопровождающегося развитием у больного критического состояния. Впервые это жизнеопасное осложнение описано С.Л. Мендельсоном в 1946 г. как неотложное состояние вследствие массивной аспирации желудочного содержимого у рожениц, при родах под общим обезболиванием. Хотя с тех пор прошло более 7 десятилетий, многие вопросы, касающиеся профилактики, неотложной диагностики и лечения синдрома остаются нерешенными, что подтверждается высокой летальностью – ≥40–50% [4].

Этиология и патогенез

В основе развития синдрома лежат аспирация желудочного содержимого, что приводит к химическому ожогу дыхательных путей и альвеол в результате воздействия хлористого водорода со свойствами сильной кислоты, а также обструкция дыхательных путей рвотными массами. Развивается обструктивная (асфиксическая) форма острой дыхательной недостаточности с возможностью летального исхода в течение нескольких минут, реже – часов и дней.

Считается, что для развития синдрома Мендельсона достаточно попадания в дыхательные пути 20–30 мл желудочного сока, имеющего низкий рН. Химический ожог слизистой оболочки дыхательных путей сопровождается повреждением эпителия трахеи, бронхов, бронхиол, стенок альвеол и эндотелия легочных капилляров. Степень повреждающего действия находится в прямой зависимости от кислотности и количества аспирированного желудочного сока. Вследствие кислотного ожога происходит экстравазация плазменной части крови в легочный интерстиций, а также в полость альвеол, что приводит к отеку легких и развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Нарастание отека слизистой бронхов и бронхиол быстро вызывает бронхолегочную обструкцию, проявляющуюся распространенным бронхиолоспазмом и перенаполнением жидкостью альвеол, что ведет к развитию гипоксии вследствие острой дыхательной недостаточности.

Деструктивные изменения в легких, проявляющиеся повреждением эпителиального и эндотелиального слоев и отека, могут возникать под воздействием желудочного сока при рН 2,5–5,0, а также при попадании в дыхательные пути желчи, желудочных ферментов и других агрессивных компонентов [1]. При массивной аспирации желудочного или пищеводного содержимого у больного может быстро развиться асфиксический синдром, при котором первостепенное значение приобретает механический фактор; одновременно возникает обструкция трахеи, бронхов и бронхиол. Кроме обструкции, указанные легочные макроструктуры подвергаются химическому воздействию, что усугубляет тяжесть повреждения тканевых структур легких. Помимо этого, аспирация инфицированного содержимого из ротоглотки, а при кардиоспазме и кардиостенозе – из резко расширенного атоничного пищевода приводит к развитию пневмонита, при котором поражаются в основном нижние доли легких вплоть до развития абсцессов различной величины.

Аспирация желудочного содержимого или регургитация содержимого пищевода возможны при нарушении сознания (наркоз, опьянение, действие седативных средств, кома, горизонтальное положение больного). У всех больных перед экстренным оперативным вмешательством, при родах предполагается наличие содержимого в желудке, когда нарушена его эвакуация из желудка в кишечник. У больных кардиоспазмом и кардиостенозом, при которых обычно показана плановая операция под наркозом, почти всегда в пищеводе имеется жидкость. Аспирации способствует высокое внутрибрюшное и внутрижелудочное давление, например, при увеличении объема живота, обусловленном острым расширением желудка, различными видами острой кишечной непроходимости, острым панкреатитом, перитонитом и др.

К регургитации и аспирации нередко предрасполагают декомпенсированный стеноз привратника язвенной и раковой этиологии, а также атония кардиального сфинктера у больных, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Если не проведена своевременная декомпрессия желудка и пищевода, во время наркоза, чаще – в период интубации происходит массивная аспирация желудочного содержимого, что нередко сопровождается остановкой сердца.

Клиника и диагностика

Аспирационный синдром характеризуется острой дыхательной недостаточностью, обусловленной ларингоспазмом или бронхоспазмом, астматическим состоянием. Эти нарушения обычно возникают вслед за аспирацией или спустя 1–6 ч, реже – 12 ч, что проявляется возрастающим беспокойством больного, экспираторной одышкой, тахикардией и цианозом. В большинстве случаев аспирационный синдром сопровождается падением артериального давления (АД) и другими нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца. Отмечается стойкость цианоза, который не устраняется даже при подаче кислорода 100% концентрации. При аускультации легких выслушиваются свистящие, а в нижних отделах – крепитирующие хрипы. При прогрессировании острой дыхательной недостаточности Ра02 снижается до 35–45 мм рт. ст., возрастает легочное сосудистое сопротивление.

При дальнейшем прогрессировании аспирационного синдрома его клинические проявления со стороны легких соответствуют клинике острого респираторного дистресс-синдрома. При рентгенологическом исследовании у больных с аспирационным синдромом удается выявить так называемое «шоковое легкое»: участки пониженной воздушности, диффузное затемнение легочной ткани.

При аспирации желудочного содержимого, имеющего умеренную кислую или нейтральную реакцию, синдром может протекать относительно благоприятно. При небольшой по объему аспирации она чаще ограничивается повреждением нижней доли правого легкого, проявляясь клинической картиной правосторонней нижнедолевой пневмонии.

Неотложная помощь

При развитии аспирационного синдрома следует быстро опустить головной конец кровати или операционного стола для оттока желудочного содержимого из ротоглотки, после чего очистить ее полость электроотсосом или тампоном, фиксированным с помощью корнцанга. Необходимо срочно произвести интубацию трахеи после предварительного осмотра голосовой щели с помощью ларингоскопа. Приподнимание головы и туловища в этот момент может предотвратить возможность повторной аспирации. После введения в трахею интубационной трубки следует надуть ее манжетку, что позволяет предотвратить повторное попадание в дыхательные пути желудочного содержимого.

Уже в первые минуты аспирации больной нуждается в сердечно-сосудистой реанимации. После интубации необходимо быстро удалить аспират из дыхательных путей с помощью катетера, введенного через интубационную трубку и соединенного с электроотсосом. Необходимо стремиться к полному удалению аспирата из трахеи и бронхов. Срочное отсасывание аспирата из трахеи и бронхов, а также откашливание его больным намного эффективнее восстанавливают проходимость дыхательных путей, чем бронхоскопия, произведенная через 30–60 мин после аспирации. После экстренных лечебных мероприятий необходимо приступить к выполнению бронхиального лаважа, для чего используют небольшое количество 0,9% раствора хлорида натрия (10–15 мл) с добавлением натрия бикарбоната (1 ампула – 44 ммоль). Общее количество раствора доводят до 30–50 мл. Использование большого объема жидкости для лаважа противопоказано, так как это может привести к оттеснению аспирата в более глубокие отделы дыхательных путей вплоть до альвеол [2].

В начальный период бронхолегочной аспирации обычно используют чистый кислород. При отсутствии эффективного спонтанного дыхания проводят искусственную вентиляцию легких, поддерживая насыщение артериальной крови кислородом на уровне 90–95%. С целью устранения шока и бронхоспазма внутривенно вводят гидрокортизон в дозе 150–200 мг или дексаметазон в дозе 4–8 мг, 10 мл 2,4% раствора эуфиллина. Показано также введение антигистаминных препаратов (30 мг димедрола или 20–40 мг супрастина), при низком АД – введение допамина в дозе 10–15 мкг/кг•мин. Выполняют инфузии изотонических электролитных и коллоидных растворов, свежезамороженной плазмы (200–400 мл), 20% раствора глюкозы (10–20 мл) и гепарина в дозе 5000– 10 000 ЕД [4].

При стабилизации состояния больного целесообразна санационная бронхоскопия с помощью фиброскопа, введенного через интубационную трубку. Бронхоскопия должна завершаться промыванием бронхов раствором глюкокортикоидов (гидрокортизон, дексаметазон) и введением антибиотиков (гентамицин и др.). Необходимо сохранение кашлевого толчка, при котором опорожнение бронхов более эффективно. Обязательно выполняют вибромассаж грудной клетки, мониторинг деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. После восстановления адекватного спонтанного дыхания осуществляют экстубацию.

Профилактика

Перед экстренной операцией медсестра и врач опорожняют желудок больного с помощью зонда. Больных не следует поить и кормить перед любым оперативным вмешательством, особенно когда требуется наркоз. Обязательно проводят премедикацию, предусматривающую введение атропина в дозе 0,1 мг на 10 кг массы тела.

При выполнении интубации необходимо соблюдение следующих мер: придание голове возвышенного положения, надавливание на перстневидный хрящ, что обеспечивает сдавление пищевода между трахеей и позвоночником (прием Селлика). Этот прием применяют сразу после преоксигенации кислородом 100% концентрации до введения мышечных релаксантов и заканчивают после интубации трахеи и раздувания манжетки. Если в момент интубации отмечается поступление желудочного содержимого в глотку, надо ввести интубационную трубку в пищевод и раздуть манжетку [4]. После санации ротоглотки необходимо выполнить интубацию трахеи запасной интубационной трубкой. Затем необходимо ввести в желудок зонд. Следует помнить, что аспирация небольшого количества желудочного содержимого может оказаться незамеченной, поэтому во время наркоза и после его окончания тщательно высушивают легкие. После экстубации с помощью ларингоскопа осматривают ротоглотку и при необходимости производят санацию. Экстубацию выполняют только при восстановлении мышечного тонуса и сознания.

К сожалению, во всех руководствах по анестезиологии и реанимации первостепенная роль при аспирационном синдроме отводится интубации трахеи. Однако клиническая практика показывает, что в данной критической ситуации выполнить интубацию трахеи в некоторых случаях по разным причинам не удается. Поэтому этот метод не может рассматриваться в качестве метода «последней надежды». К тому же аспирационный синдром может развиться у лиц, которым наркоз не требуется (состояние опьянения, затекание в ротоглотку содержимого пищевода при кардиоспазме, остром расширении желудка и др.). Такие больные при невозможности интубации трахеи или неудачной интубации нуждаются в выполнении крикотиреоидотомии (коникотомии).

Изложенное позволяет заключить, что:

- Аспирационный синдром – тяжелое жизнеугрожающее состояние, при котором требуется быстро произвести интубацию трахеи. При неудачной интубации больному показана срочная трахеостомия, а при невозможности ее выполнения – крикотиреоидотомия. Летальность при аспирационном синдроме достигает ≥40–50%.

- Спонтанная аспирация желудочным содержимым часто встречается при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости (перитонит, острая кишечная непроходимость и др.) у больных с жидкостью в полости желудка во время интубации, зондирования желудка, после экстубации. Это осложнение возможно при кардиоспазме и кардиостенозе вследствие регургитации содержимого из расширенного атоничного пищевода, при недостаточности кардиального сфинктера у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и у пациентов, перенесших тотальную гастрэктомию с формированием еюноэзофагеального анастомоза.

- Профилактические мероприятия включают в себя подъем головного конца кровати, установление назогастрального зонда до операции. Интубация трахеи должна производиться с использованием приема Селлика и раздуванием манжетки эндотрахеальной трубки.

Источник