- Что такое Лендлиз и как за него расплачивались.

- Что такое лендлиз?

- Много ли дал СССР ленд-лиз?

- Как оплачивали поставки по лендлизу

- Что такое ленд-лиз, как устроен и зачем был нужен во время войны

- Что такое ленд-лиз

- Каковы были масштабы программы ленд-лиза

- Американцы поставляли качественный товар или то, что не пригодилось самим?

- Сколько же в реальности это стоило?

Что такое Лендлиз и как за него расплачивались.

БМ-13 «Катюша» на шасси US 6 «Studebаker»

Что такое лендлиз?

Осенью 1940 года, юрисконсульты министерства финансов США обнаружили в архивах любопытный закон датированный 1892 годом, и принятый ещё при президенте Бенджамине Гаррисоне. В документе содержались такие строки: «когда по его усмотрению это будет в интересах государства, оно может сдавать в аренду на срок не более пяти лет собственность армии, если в ней не нуждается страна».

Меньше чем через год, 11 марта 1941 мир официально услышал о таком понятии как «ленд-лиз», то есть объединенных в одно, два английских слова: «lend» — давать взаймы и «lease» — сдавать в аренду. А уже 12 августа 1941 года первые партии грузов военного назначения из Англии морскими судами были отправлены в северные порты СССР.

Выглядело это просто – Советский Союз в результате нападения фашисткой Германии вынужден был эвакуировать из зоны боевых действий сотни производственных предприятий разных отраслей – танко-, авиа-, станкостроительной промышленности. И пока производство вооружений не будет налажено по новой, союзнику необходимо помочь – дать технику, в которой так нуждаются фронты. Союзник, в свою очередь, за поставленные товары должен расплатится – не сразу, а с отсрочкой.

P-39 «Аэрокобра» — самолет не простой в управлении, но весьма приличный по характеристикам. Александр Покрышкин летал на таком с 1943 г.

Споры относительно всего, что связано с ленд-лизом не утихают и сейчас – мол поставляли мало, не то, не вовремя, да ещё и денег просили, буквально выкручивая СССР руки. Противники этой версии, наоборот, доходчиво объясняют, что поставляли настолько много и хорошо, что не будь от заокеанских союзников помощи, для Советского союза все закончилось бы ещё в 1941…

Много ли дал СССР ленд-лиз?

На самом деле, обвинить союзников в том, что они «пожадничали» или взяли слишком дорого, сложно. Одни только условия контракта, содержащие в себе следующие пункты, ставят все на места:

- материалы уничтоженные или утраченные во время войны, а также ставшие непригодными для дальнейшего употребления оплате не подлежат.

- материалы, оказавшиеся после войны пригодными для гражданских потребностей, оплачивались полностью или на условиях долгосрочного кредита.

- недополученные до конца войны материалы можно приобрести сразу или в кредит.

Была и оговорка – все что после войны останется исправным или невостребованным, подлежит возврату. Нельзя сказать, что американцы работали в ущерб себе. Конечно приходилось потратится (сами они в 1945 г. оценивали затраты на ленд-лиз в 50,1 млрд долларов, из которых на долю СССР приходилось 11 млрд.), но взамен они получали два преимущества:

- Гарантию того, что пока техника идет за океан, война также останется за океаном.

- Возможность не в авральном, а в рабочем режиме перевести экономику на военные рельсы, загрузить мощности, создать рабочие места.

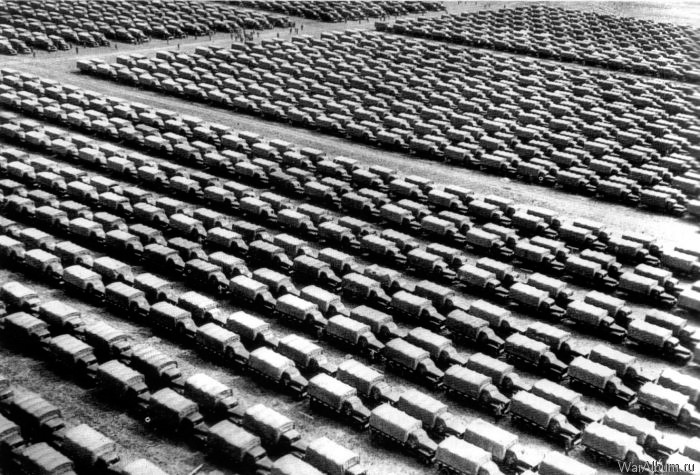

Поставлено в СССР было ни много ни мало, одних только автомобилей 477 785 штук (советская промышленность выпустила за годы войны 205 000 шт.), из которых 44 000 приходилось на «джипы» Willys MB и Ford GPW, а 152 000 на грузовики US 6 фирм Studebаker и RЕО, знаменитые «студебекеры». Все это добро снабжалось запчастями, схемами сборки и технической документацией. Именно это позволило Горьковскому автозаводу (ГАЗ) уже с ноября 1941 года заняться выпуском американских автомобилей на конвейерной основе, 50 из которых поступили в части уже в том же месяце.

Самолетов в общей сложности поставлено 18 659 штук, из них – истребителей: 13 981, бомбардировщиков: 3652, гидросамолетов — 206, разведчиков-корректировщиков — 19, транспортных самолетов — 719, учебно-тренировочных самолетов—82. Стоит отметить, что «союзные» поставки здорово выручили на начальном этапе войны, к примеру, в 1941 году число переданных СССР самолетов всех типов составило 10% от числа произведенных на предприятиях страны.

Знаменитый джип Виллис (Willys MB). По дорогам войны таких «бегало» почти в 10 раз больше, чем отечественных аналогов ГАЗ-64/67

Танков поставлено за 4 года с 1941 по 1945: 6 531 (Великобритания) и 10 953 (США). По танкам у советских экипажей было, пожалуй, больше всего нареканий, однако их общее количество практически равно тому, что было у Советского Союза по состоянию на 22 июня 1941 г. – настоящая стальная армада.

А ведь техника была не «сама по себе» — ко всему этому «добру» прилагалось тысячи и тысячи тонн боеприпасов, снаряжения, оборудования для сборки и ремонта. А добавьте к этому обмундирование, медикаменты, съестные припасы, шедшие из-за океана на нужды Советской армии… Нет, писать слово союзники в кавычках здесь просто несправедливо – объемы их помощи невозможно переоценить. Нельзя, конечно, говорить и о том, что исключительно «американские портянки» спасли СССР от военного поражения, но без этой помощи, победа была бы и не такой скорой, и куда более кровавой.

Все образцы транспорта и боевой техники перед отправкой в части проходили приемку комиссией – совсем уж «негодные» с точки зрения СССР товары просто «заворачивались» обратно (к слову, таких было не мало – все подряд не брали), по этой причине, говорить о низком качестве товаров союзников также бессмысленно.

Танк «генерал Ли», M3 — не лучший образец боевой техники, но когда нет другого…

При этом, не стоит и переоценивать помощь союзников – всего вклад в победу СССР над Германией, историки и хозяйственники оценивают в 4% от общих затрат. Цифра эта скорее всего заниженная, но явно не на порядок.

Как оплачивали поставки по лендлизу

Куда же девались все эти сотни тысяч автомобилей и другой техники после войны? Все было по-честному – большую часть того, что уцелело вернули на «родину». Правда там эта видавшая виды техника нужна тоже уже не была, поэтому её утилизировали там же где принимали – на транспортных судах – давили прессами или попросту топили в океане.

Хотя формально СССР получил помощи на 11 млрд. долларов, согласно условий договора, утраченная в ходе войны техника оплате не подлежала. Оставалось договориться о сумме остатка, и тут стороны, начали резво тянуть одеяло на себя. Американцы настаивали на трети суммы, СССР – примерно на 1/10 от этой трети, т.е. примерно 300 млн.

«Додж три-четверти» с советской пушкой ЗИС-3

Спор затянулся на десятилетия – только в 1972 году с учетом изменений курсов и т.п., СССР признал за собой долг в 722 млн. долларов, но уже в следующем году в связи с давлением США на внешнюю торговлю СССР, последний вообще отказался что-либо оплачивать. По-новому, о старом заговорили уже после развала Советского Союза. Сумма была определена в 674 млн., и снова все заглохло на целое десятилетие, до тех пор, пока по инициативе Российской стороны (Россия – государство-правопреемник СССР) задолженность перед Парижским клубом (частью которой являлся и долг за ленд-лиз) не была полностью погашена в 2006 году.

источник: компиляция по материалам журнала «4×4»

Источник

Что такое ленд-лиз, как устроен и зачем был нужен во время войны

Наверное, каждый хоть раз что-то слышал о поставках по ленд-лизу, которые СССР получал от союзников в годы Второй мировой войны. По этой линии в Красную армию шли танки и самолёты, грузовые автомобили, боеприпасы, а также другие жизненно необходимые в военное время товары. Но это — лишь самое общее представление. Потому что подробности и условия программы ленд-лиза широкой огласки не получили.

Вопросов, на самом деле, немало. Сколько продукции было поставлено? На каких условиях осуществлялся ленд-лиз? Была ли программа действительно полезной для Советского Союза или её важность заметно преувеличена западными историками? Давайте разбираться!

Что такое ленд-лиз

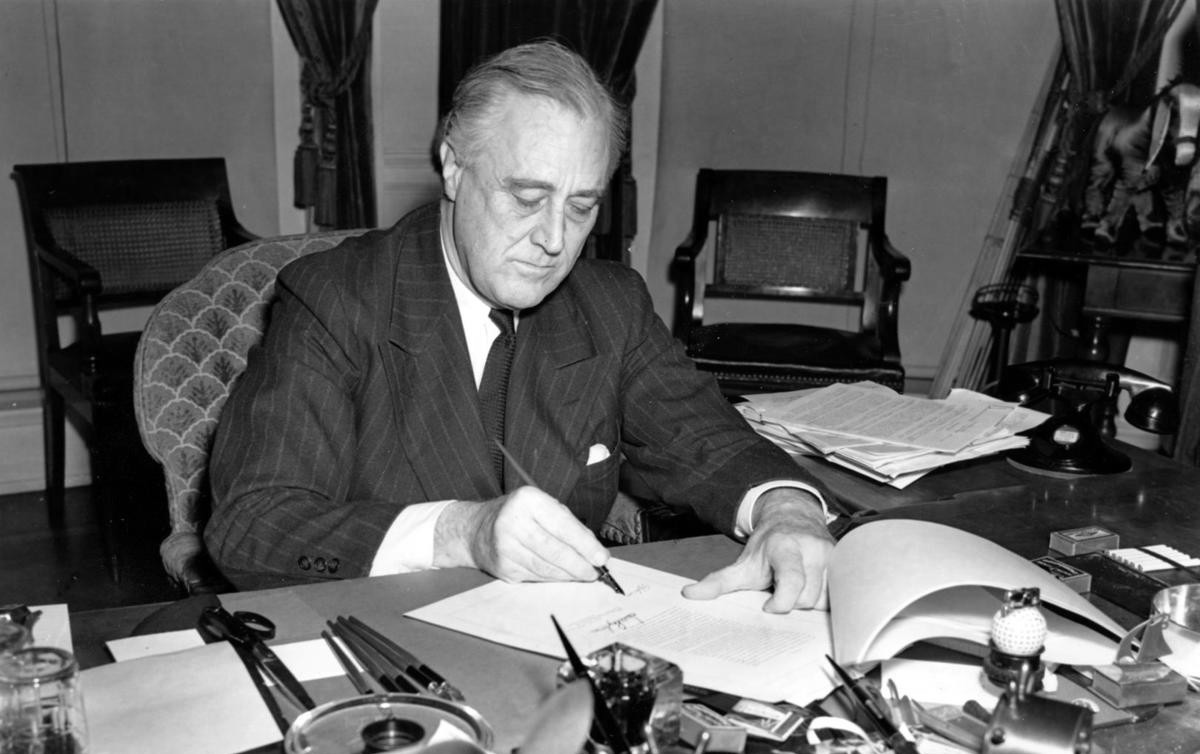

Если в двух словах, ленд-лиз — это программа экономической помощи США своим союзникам в годы Второй мировой войны. Она была запущена 11 марта 1941 года. Только из этого предложения можно сделать два важных вывода. Во-первых, программа стартовала ещё до вступления Советского Союза в войну. Во-вторых, ленд-лиз предусматривал помощь только со стороны США.

Другими словами, британские танки и самолёты, которые СССР также получал в годы войны, к поставкам по ленд-лизу отношения не имеют. Это были отдельные договорённости между Сталиным и Черчиллем.

Президент США Франклин Д. Рузвельт подписывает закон о ленд-лизе, 1941 г.

Кстати, изначально главным реципиентом американской экономической помощи была именно Великобритания — по сути, единственная европейская держава, ещё не захваченная Гитлером в

Штаты стояли перед дилеммой. С одной стороны, страна сохраняла нейтралитет в войне, которую большинство американцев и в и в считало по большей части внутренней разборкой сугубо европейского масштаба. Но и оставлять старого стратегического союзника один на один с Гитлером в Вашингтоне посчитали неприемлемым.

Так и родилось пограничное решение. Формально Америка в войну не вступала, но через программу ленд-лиза активно помогала союзникам техникой, боеприпасами и прочими военными поставками.

Каковы были масштабы программы ленд-лиза

Если одним словом, то — огромными! Суммарный объём поставок по программе ленд-лиза за время войны превысил 50 миллиардов долларов. И это в деньгах По нынешнему курсу сумма приближается к 600 миллиардам!

СССР стал вторым по важности получателем помощи из США. И по стоимости поставленной продукции Союз тоже только на втором месте — около 11 миллиардов долларов, тогда как Великобритания получила помощи на 32 миллиарда.

Но и 11 миллиардов — это много. Даже очень много! Обычно, когда говорят о поставках по ленд-лизу, прежде всего представляют танки и самолёты. На самом деле это лишь капля в море. За годы войны США поставили в Советский Союз 295 тысяч тонн взрывчатки, 3,6 миллиона автомобильных покрышек, 11 тысяч железнодорожных вагонов, свыше двух миллиардов банок тушёнки. Всего не перечислить!

Ну и, конечно, военная и автомобильная техника — куда же без неё. Всего в боевые части Красной армии поступило около семи тысяч танков и почти 12 тысяч самолётов. Но и эти цифры меркнут на фоне 400 тысяч американских автомобилей — внедорожников Willys и грузовиков. Практически весь тираж знаменитого по фильмам грузовика Studebaker US6 в годы войны ушёл именно в Советский Союз.

Американцы поставляли качественный товар или то, что не пригодилось самим?

Такие мнения о ленд-лизе в последнее время появляются всё чаще. Мол, американцы слали нам то, что им самим было не особо нужно. В качестве примера часто приводят самолёты Airacobra и Kittyhawk. Их недолюбливали американские и британские пилоты, при этом в советские ВВС их поставляли в большом количестве.

Но это, скорее, вопрос тактических предпочтений. Просто максимально эффективно и «Аэрокобра», и «Киттихок» воевали на средних высотах, где обычно и происходили столкновения советских и немецких лётчиков. А вот на больших эшелонах, где, как правило, сражались союзники, этим самолётам действительно не хватало мощности.

Но на восточном фронте американские самолёты воевали отлично — большинство своих побед легендарный Александр Покрышкин добыл как раз на «Аэрокобре».

В любом случае номенклатура поставок заранее обсуждалась и утверждалась представителями США и СССР. Никаких сюрпризов по этой части не было. Другое дело, что некоторые запросы советской стороны оставались невыполненными.

Например, Сталин неоднократно запрашивал у американцев стратегические бомбардировщики. В СССР их не хватало, зато в США за годы войны этих крылатых гигантов наштамповали свыше 30 тысяч штук. Однако американцы понимали, с кем имеют дело. Догадываясь, что со временем стратегические бомбардировщики могут понадобиться советской стороне не только для борьбы с Гитлером, все запросы по этому поводу союзники оставили без ответа.

Сколько же в реальности это стоило?

Это, пожалуй, самое интересное. Программа ленд-лиза, конечно, не была благотворительностью, но к ней нельзя подходить как к обычной коммерческой сделке. Смысл в самом названии программы: ленд-лиз — от английских глаголов to lend (одалживать) и to lease (брать в лизинг). Так вот, изначально за товары из США Советский Союз не платил ни копейки. Начиная с первого протокола о поставках, который вступил в силу 1 октября и заканчивая последним, четвёртым, затрагивающим период с 1 июля 1944 года по 12 мая всё оформлялось в кредит. Выплаты должны были начаться не раньше окончания войны.

Более того, согласно протоколам ленд-лиза, поставленная техника, уничтоженная во время боевых действий или возвращённая после их окончания, оплате также не подлежала.

В итоге после войны американцы выставили счёт только за гражданскую часть поставок. Сюда входили паровозы и вагоны, электростанции, морские суда и грузовики. Всё это хозяйство США оценили в 2,3 миллиарда долларов, но сами же снизили цену на миллиард. Советский Союз при этом согласился заплатить только 170 миллионов. В дальнейшем выплаты неоднократно переносились, суммы менялись, а окончательно долг по ленд-лизу Россия, как основной правопреемник СССР, закрыла только летом 2006 года!

Источник