В нашей жизни бывают разные, порой не самые приятный ситуации. Каждого из нас, наверное, учили, как поступать во время пожара, как оказать первую помощь, как защитить себя от нападения. А что делать в случае отравления слезоточивым газом?

Слезоточивыые газы бывают следующих видов: лакриматоры, раздражающие в основном глаза, и стерниты, поражающие органы дыхания. Среди призаков отравления лакриматорами — острая резь в глазах, бурное слезотечение и выделение слизи из носа, зуд кожи, нарушения дыхания. Признаки отравления стеринитами следующие:мучительный кашель,чихание,затруднения дыхания,загрудинная боль,жжение кожи лица при прямом попадании вещества и др. Словом, далеко не приятные ощущения. Как же оказать первую помощь при отравлении слезоточивым газом?

1. Оказавшись в эпицентре действия газа, закройте нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем. Идеальный вариант — респиратор или противогаз.

2. Раздражающее действие газа длится 5-30 минут. Необходимо, стараясь дышать неглубоко, выйти из зоны поражения на свежий воздух. Если это невозможно — найти место, где есть приток воздуха, например, вентилятор, кондиционер. Нет вентилятора — обмахиваться газетой, чтобы ускорить улетучивание газа.

3. При наличии зуда принимаются антигистаминные препараты.Дальнейшая помощь:

а)При воздействии лакриматоров:

Для промывания носоглотки можно использовать 2%-ный раствор питьевой соды.

Для промывания глаз — альбуцид или слабый раствор борной кислоты в разведении 1 чайная ложка на стакан воды.

б)При воздействии стернитов:

Промыть глаза, нос, рот и кожу раствором маалокса в воде в соотношении 1:1 (проверить, чтобы в состав полученного раствора не входил спирт).

в)Если слезоточивые вещества попали на кожу, их необходимо удалить.

Источник

Первая помощь от слезоточивого газа

Разработана методика экспресс-идентификации слезоточивого газа, вызвавшего ожоговую травму органа зрения, обеспечивающая правильный научно обоснованный подход к оказанию первой медицинской помощи таким пострадавшим. Исходя из этого нами разработана укладка для оказания первой медицинской помощи пострадавшим с поражением органа зрения аэрозолями слезоточивых газов, включающая перевязочные материалы, инструментарий, лекарственные препараты и химические реактивы для экспресс-диагностики. Эта укладка включает следующие материалы и препараты.

1. Перевязочный материал (стерильный):

• марлевые салфетки;

• наглазники;

• ватные шарики;

• бинты;

• лейкопластырь.

2. Инструментарий:

• одноразовые (10-граммовые) шприцы;

• канюли тупоконечные стерильные к этим шприцам;

• система переливания крови;

• резиновая груша вместимостью 200 мл;

• почкообразный тазик; ножницы хирургические большие;

• горелка спиртовая;

• микропипетки емкостью 1 мл с наконечниками;

• пробирки лабораторные;

• противогазы.

3. Лекарственные препараты:

1) «противоожоговая смесь» по прописи:

• изотонический раствор натрия хлорида — 500,0 мл;

• дикаин — 0,02 г;

• рибофлавин — 0,02 г;

• цитраль — 0,02 г;

• левомицетин — 0,06 г;

• гепарин (гепарин вводят в смесь непосредственно перед ее использованием) — 5000 МЕД;

2) унитиол — 5 % раствор в ампулах по 5,0 мл;

3) дикаин — 0,5 % раствор во флаконах по 10,0 мл (глазные капли);

4) атропина сульфат — 1 % раствор во флаконах по 5,0 мл (глазные капли);

5) прозерин — 0,05 % раствор в ампулах по 1,0 мл.

4. Химические реактивы:

• 1 % спиртовой раствор м-динитробензола;

• 30 % раствор едкого кали (химическая формула КОН);

• 95 % раствор спирта этилового.

Все перечисленные выше лекарственные препараты разрешены для клинического применения и выпускаются отечественной промышленностью, так же как и химические реактивы.

Лечебно-профилактические мероприятия при травмах органа зрения аэрозолями газовых баллончиков разделяются на следующие этапы:

1) само- и взаимопомощь;

2) первая медицинская (врачебная) помощь;

3) специализированная офтальмологическая помощь.

Помощь пострадавшему от аэрозолей лакриматоров на месте происшествия оказывают в порядке само- и взаимопомощи, а также в виде помощи, оказываемой пострадавшему представителем правоохранительных органов, к которому обратился пострадавший. Она включает:

1) немедленное устранение капель и частиц аэрозоля с поверхности кожи лица, лба, век имеющимися подручными средствами (лоскутом сухой или смоченной в воде ткани, ватным шариком, носовым платком и т. д.). В процессе удаления частиц и капель аэрозоля движения осуществляются в направлении от глаза к периферии;

2) обильное промывание пораженного глаза проточной водой в течение 20—30 мин с помощью резиновой груши, шприца, комка ваты, лоскута ткани или под струей проточной воды. Вату или ткань смачивают в воде, а затем ее отжимают над глазом;

3) троекратное прополаскивание рта и носоглотки водой.

При поступлении пострадавшего в медицинское учреждение или по прибытии на место происшествия бригады «скорой медицинской помощи» пострадавшему оказывают первую медицинскую (врачебную) помощь. Учитывая физико-химические свойства лакриматоров (растворимость в спиртах и сохранение на кожных покровах) непосредственно перед оказанием первой медицинской помощи или в процессе ее следует троекратно протереть кожу век и лица ватным тампоном, пропитанным водно-спиртовой смесью из указанной выше укладки (если она имеется в наличии).

Указанная манипуляция несет в себе двойной эффект. Во-первых, обеспечиваются профилактика поражения кожных покровов и вторичная травматизация глаз при последующем их промывании. Во-вторых, эта манипуляция может оказаться полезной для выполнения методики экспресс-диагностики характера токсичного вещества, вызвавшего травму при наличии укладки с перечисленными выше реактивами. В стационарных условиях экспресс-диагностику может выполнять медицинская сестра, так как это не требует специальных навыков и использования сложного оборудования.

Учитывая важность скорейшего оказания помощи пострадавшему, тампон, которым протирались кожные покровы, помещают в стеклянный флакон с плотно закрывающейся пробкой. На флакон наклеивают этикетку с данными пострадавшего и передают для экспресс-диагностики обученному специалисту либо врач проводит ее сам после выполнения неотложных лечебных мероприятий.

1. В конъюнктивальную полость травмированного глаза троекратно в течение 3—5 мин закапывают раствор дикаина для снятия болевого синдрома.

2. Конъюнктивальную полость и роговицу травмированного глаза орошают 500 мл «противоожоговой смеси», в которую предварительно добавляют 10 мл (2 ампулы) 5 % раствора унитиола. Орошение осуществляют струйно с помощью системы для переливания крови или резиновой груши. Оттекающую из глаза жидкость собирают в приставленный к лицу пострадавшего почкообразный тазик или другую емкость. Применение унитиола основано на особенностях биохимического механизма взаимодействия лакриматоров с белками и ферментами тканей через их сульфгидрильные группы (SH-группы). Унитиол является донатором этих групп и ослабляет токсический эффект лакриматора благодаря антидот-эффекту. Применение унитиола в чистом виде нежелательно с учетом низкого рН его ампульного раствора (рН 3,0—4,0).

3. Пораженные участки кожных покровов лица и век троекратно обрабатывают водно-спиртовой смесью.

4. В конъюнктивальную полость пораженного глаза закапывают 2 капли 1 % раствора атропина сульфата с целью профилактики увеита.

5. Пострадавшему надевают темные солнцезащитные очки. Это имеет ряд преимуществ в сравнении с повязкой. Во-первых, быстрее стабилизируется эмоциональное состояние больного, связанное с чувством кажущейся слепоты после аэрозольного ожога. Во-вторых, использование очков не создает препятствий для оттока быстро и обильно образующегося секрета из конъюнктивальной полости.

6. Спустя час после струйного промывания в конъюнктивальную полость начинают закапывать «противоожоговую смесь» с унитиолом 6—12 раз в сутки. Такая терапия способствует нейтрализации депонированного в коже лица и век активного вещества лакриматора, периодически поступающего в конъюнктивальную полость в небольших количествах. Последнее, безусловно, зависит от дозы лакриматора и определяет тяжесть клинического течения.

7. Пострадавшему дают антигистаминные препараты (димедрол, супрастин и т. п.) в терапевтической дозе.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Первая помощь от слезоточивого газа

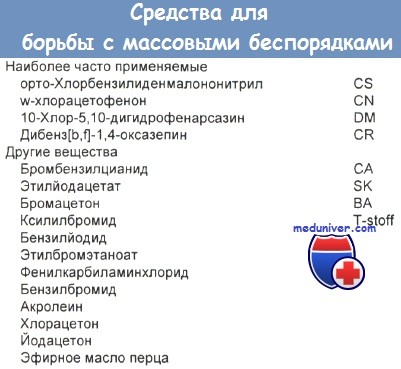

Средства подавления массовых беспорядков представляют собой диспергируемые в виде аэрозолей химические вещества, которые вызывают раздражение глаз, носа, рта, кожи и дыхательных путей. Большая часть этих симптомов устраняется в течение 30 мин после экспозиции. Симптомы поражения глаз и слизистых оболочек могут сохраняться в течение 24 ч. В последнее время применяется 3 слезоточивых вещества: 1-хлорацетофенон (CN), 2-хлорбензилиденмалононитрил (CS) и дибенз[b, f]-1,4-оксазепин (CR).

В разбавленных концентрациях эти вещества вызывают профузное слезотечение и тонический блефароспазм, а также кожную эритему и боль. Случаи тяжелой системной интоксикации редки и встречаются только тогда, когда эти вещества применяют в высоких концентрациях в ограниченном пространстве. После экспозиции к хлорацетофенону может развиться отсроченная кожная чувствительность.

а) Применение. Слезоточивые вещества (слезоточивые газы), такие как CS (2-хлорбензилиденмалононитрил) и CN (хлорацетофенон), применяются многими полицейскими отрядами при проведении усмирительных операций в толпе и для личной защиты, обычными гражданами для личной защиты (CN) и в определенных условиях войсками. Некоторые раздражители легких, такие как хлорпикрин и хлористый циан, являются также слезоточивыми веществами. При взрывах слезоточивых бомб наблюдались тяжелые травматические повреждения, а также летальные токсические поражения.

Слезоточивые спреи, приготовленные из кайенского перца, могут вызывать серьезные респираторные проблемы. CN может быть кластогенным и мутагенным фактором. По инициативе ООН, слезоточивые газы включены в категорию видов химического оружия, применение которых запрещено в соответствии с Женевским протоколом.

б) Источники. Химикат мейс представляет собой 1 % раствор слезоточивого газа (хлорацетофенона) в растворителе пропелленте, являющемся смесью 4 % керосина, 5 % 1,1,1 -трихлорэтана и фреона-113. Односекундный спрей выбрасывает 25 мг хлорацетофенона, но в результате испарения растворителя в глаза может попасть концентрированная смесь, и это усилит повреждение. Другие аэрозольные средства защиты могут содержать перец Guardian или хлорбензилиденмалононитрил (Paralyzer).

В классическом варианте слезоточивый порошок (хлорацетофенон) комбинируют с пиротехнической основой, которая при контакте с холодным воздухом улетучивается, и происходит аэрозольный выброс вещества.

в) Структура. В естественном состоянии описываемые слезоточивые химикаты — твердые вещества, которые довольно быстро гидролизуются в воде. И 1-хлорацетофенон, 2-хлорбензилиденмалононитрил — алкилирующие агенты. Дибенз[b,f]-1,4-оксазепин (CR) — исходное соединение при синтезе антипсихотического средства локсапина. Цианогруппы в 2-хлорбензилиденмалононитриле, по-видимому, не вызывают цианидной интоксикации, поскольку одноминутная экспозиция к непереносимым концентрациям (10 мг/м3) сопровождается меньшим образованием цианида, чем в результате двух затяжек сигаретным дымом.

г) Острые токсичные дозы. Эти слезоточивые вещества относительно нетоксичны, за исключением случаев, когда их распыляют в ограниченном, невентилируемом пространстве.

— 1-Хлорацетофенон. Это вещество — наиболее токсичный слезоточивый газ, который стал причиной по меньшей мере 5 смертных случаев, произошедших вследствие поражения легких и/ или асфиксии. Легко выявляемое раздражение происходит при концентрации 40 мг/м3. При более высоких концентрациях развиваются поражение эпителия роговицы и хемоз. Максимальная безопасная доза для кратковременного вдыхания составляет 500 мг/м3.

— 2-Хлорбензилиденмалононитрил. Это соединение в 10 раз превосходит 1-хлорацетофенон по слезоточивости, но менее токсично.

— Дибенз[b,f]-1,4-окзапеин. Это соединение вызывает наиболее интенсивное слезотечение и обладает наименьшей системной токсичностью.

д) Токсикокинетика слезоточивых газов. 2-Хлорбензилиденмалононитрил ковалентно реагирует с белками плазмы с образованием соединений, ряд из которых могут быть антигенными. При контакте с водой он гидролизуется с образованием о-хлорбензальдегида и малононитрила. Почки выделяют о-хлорбензальдегид в виде метаболитов о-хлоргиппуровой кислоты (основная фракция) и о-хлорбензойной кислоты (незначительная фракция). Малонитрил метаболизируется с образованием тиоцианата. Значительных количеств свободного цианида в плазме не обнаруживается.

е) Патофизиология. Слезоточивые вещества служат сильными раздражителями слизистых оболочек и химическими активаторами слезных желез. И 1-хлорацетофенон, и 2-хлорбензилиденмалононитрил являются алкилирующими агентами, которые реагируют с сульфгидрильными группами и другими нуклеофильными сайтами. Поражение тканей и некроз происходят, вероятно, вследствие биохимического ингибирования активности важных ферментов, например пируватдекарбоксилазы. 2-Хлорбензилиденмалононитрил обладает способностью генерировать брадикинин как in vitro, так и in vivo.

При вскрытии после экспозиции к 1-хлорацетофенону выявляются острый трахеобронхит с некрозом слизистой оболочки дыхательных путей и образованием псевдомембраны, фокальное интраальвеолярное кровотечение, ранняя бронхопневмония, отек легких, отек головного мозга и жировое перерождение печени.

ж) Клиническая картина отравления слезоточивыми газами:

— Глаза. Эти соединения вызывают интенсивный тонический блефароспазм, боль, слезотечение, эритему конъюнктивы, периорбитальный отек и непродолжительное повышение внутриглазного давления. Симптомы обычно ослабляются на протяжении 30 мин после экспозиции, но персистентность симптомов зависит от концентрации слезоточивого вещества и длительности экспозиции. Поражения глаз варьируют от раздражения конъюнктивы, экхимоза, отека роговицы и утраты эпителия до некротизирующего кератита, коагуляционного некроза, иридоциклита и деформаций угла передней камеры глазного яблока.

— Верхние дыхательные пути. Следующие симптомы появляются сразу после экспозиции и быстро исчезают в течение нескольких минут после нее: ринорея, раздражение и гиперемия носовой полости, бронхорея, фарингит, кашель, чиханье, неприятный вкус во рту и ожог полости рта.

— Легкие. Продолжительные концентрированные экспозиции (например, газовая дезинфекция тюремной камеры) могут вызвать острый ларинготрахеобронхит. У младенца после 2—3-часовой экспозиции к 2-хлорбензилиденмалононитрилу в течение 3—4 сут развились стридор, хрипы, кашель и бронхиальные выделения. После 1 нед лечения ампициллином и стероидами у ребенка в верхушке правого легкого образовался инфильтрат, который рассосался в течение следующих 10 сут. При дозах, близких к тем, которые применяются во время уличных беспорядков (открытое пространство), в тестах функции легких у добровольцев не выявлено неблагоприятных эффектов.

После экспозиции к высоким концентрациям CS и подобным ему дыхательным раздражителям может развиться реактивный синдром дисфункции дыхательных путей (РСДДП). Кашель и одышка могут продолжаться в течение нескольких недель после экспозиции.

Экспозиция к концентрированному CS обусловливает сильные изменения (глаза, лицо, горло, носовые ходы) с пароксизмальным кашлем, чувством стесненности и жжения в груди и аномальными рентгенограммами грудной клетки. Затем в течение многих недель наблюдаются хронические изменения (кашель, одышка), которые приводят к ПСДДП. Во многих случаях экспозиции к газу CS наблюдались только кратковременные неблагоприятные эффекты. Кашель, одышка, боль в груди, фарингит и лихорадка обычно проходят в течение 2 нед.

— Желудочно-кишечный тракт. Проглатывание CS приводит к повторяющимся болевым спазмам в брюшной полости и диарее. Два пациента, которых лечили слабительными и антацидными средствами, выздоровели.

— Кожа. После экспозиции к слезоточивым веществам образуются ожоги и иногда эритема. Продолжительные экспозиции, особенно если на человеке влажная одежда или на кожу нанесен вазелин, могут вызвать химические ожоги II степени. Развитие кожных поражений зависит от толщины роговичного слоя, а также от степени экспозиции. Кожа, ранее подвергшаяся воздействию дибенз[b, f]-1,4-оксазепина, может снова стать болезненной в течение 24 — 48 ч при контакте с водой. Кожная эритема обычно проходит через 3 ч, но 1-хлорацетофенон является кожным сенсибилизатором и способен индуцировать аллергический контактный дерматит (зуд, слезотечение, папуловезикулезная сыпь) на протяжении 72 ч экспозиции.

з) Лабораторные данные. Для анализа слезоточивых веществ применяют методы газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Предел их чувствительности составляет 1 — 10 нг/мл.

Имеются методы спектрального анализа (ультрафиолетовая спектроскопия, флюоресцентная спектроскопия, ядерно-магнитный резонанс, инфракрасная спектроскопия и масс-спектрометрия) и метод капиллярной газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрией, которые позволяют дифференцировать и идентифицировать CN и CS. После экспозиции к 1-хлорацетофенону может развиться сильный лейкоцитоз (т. е. более 20 000 лейкоцитов в 1 см3), который иногда продолжается в течение нескольких суток.

и) Лечение раздражения слезоточивыми газами:

— Стабилизация состояния. Первоочередными мерами являются удаление пострадавшего из места экспозиции и проверка состояния дыхательных путей. Теоретически возможны развитие отека гортани и/или спазм. Пациентам с респираторным дистресс-синдромом следует обеспечить поступление кислорода. Необходимы оценка проходимости дыхательных путей и вентиляция, система внутривенных вливаний и мониторинг сердечной деятельности. К тяжелым респираторным поражениям может привести окуривание газом в ограниченном пространстве. Следует получить данные о газовом составе артериальной крови и сделать рентгенограммы грудной клетки пациентов.

Бронхоспазм может способствовать угнетению дыхания, его можно лечить аминофиллином и ингаляционными симпатомиметическими лекарственными средствами (сальбутамол, метапротеренол).

— Обеззараживание. Следует снять всю загрязненную одежду и запечатать ее в пластиковый пакет. Медицинские работники, имеющие дело с загрязненной одеждой, должны пользоваться одноразовыми резиновыми перчатками. Глаза нужно промывать большим количеством изотонического раствора в течение 15 — 20 мин. Загрязненную кожу следует тщательно мыть мягким жидким мылом и водой. Участки кожи с волдырями надо мыть только изотоническим раствором.

Если одежду нужно выстирать, делать это следует только в холодной воде, так как горячая вода вызовет испарение остаточных количеств газа CS, что приведет к появлению симптомов у обслуживающего персонала.

— Поддерживающая терапия. Необходимо обследовать глаза, чтобы выявить возможные повреждения роговицы, и в случае необходимости провести лечение перорально принимаемыми анальгетиками, антибиотиками местного применения (сульфацетамид) и мидриатическими средствами. Кожу, покрытую волдырями, лечат, как ожоги II степени. Пациентов с угнетением дыхания следует госпитализировать, если симптомы сохраняются в течение нескольких часов. Пациенты должны находиться под наблюдением, чтобы не допустить развития бронхоспазма и пневмонии (например, им делают серию рентгенографических исследований грудной клетки, анализ газового состава артериальной крови).

Профилактическое применение антибиотиков и стероидов, по-видимому, неэффективно. Применение увлажненного кислорода может привести к облегчению симптомов.

Пораженные глаза промывают большим количеством изотонического раствора, оставшийся порошок удаляют ватным тампоном. Любые частицы стромы необходимо удалить кончиком иглы при свете щелевой лампы.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник